コロナ禍に迷走する 政治家に重なる

責任回避した特攻立案者たちの姿

〜現代ビジネス 神立 尚紀 ? 4/29(水) 10:31配信〜

「戦争中よりも閉塞感と怖さを覚える」 と言う人が居る、新型コロナ感染症拡大に依る「コロナ禍」

これ迄500名を超える戦争体験者の声を直に聞いて来た筆者は、見え無い相手との出口の見え無い戦いの中、緊急事態宣言発出の記者会見での総理の一言に、大戦中、特攻隊の成立に深く関与した将官の言葉をフト重ね合わせた。昔も今も変わらぬ 「命じられる側」 「命じる側」 の共通点、そして 「一言の重み」 とは〜

元零戦搭乗員で特攻隊員だった小野清紀さん 4月6日死去 享年99

筆者は、戦後50年を迎えた平成7(1995)年より、25年に渉って、旧海軍の元軍人・ご遺族を初めとする戦争体験者の取材を続けて来た。その間に会った人は1,000人、インタビューした人は500人を下らないが、戦後75年の今、多くが既に故人である。例えば、平成7年、約1,100名を数えた零戦の元搭乗員は、四半世紀を経た現在、1割に満た無い数十名が存命で有るに過ぎない。

今年(令和2年)に入ってからも、毎月の様に訃報が届くが、特に此処2ヵ月ばかりの間に、それ以前とは明らかに状況が変わった事がある。新型コロナウィルス感染症の拡大・政府の緊急事態宣言発出を受け、コロナで亡く為った訳では無い人迄も、葬儀を家族葬で済ます様に為った為、縁の深かった故人との最後の別れがママ為ら無く為ったのだ。

中でも、過つて谷田部海軍航空隊(谷田部空・茨城県)の特攻隊員だった 小野清紀 (きよみち)元中尉(「生きているハチ公を見た」97歳の元特攻隊員が語る東京の原風景 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/54986) が4月6日に99歳で、同じく谷田部空の特攻隊指揮官だった 香川宏三 ・元中尉が4月19日に95歳で夫々亡く為り、告別式への参列が叶わ無かった事は、所謂お歳に不足は無いとは云え、そして、新型コロナウィルス感染予防の観点からも止むを得無いとは云え、故人達との生前の親交を思えば断腸の思いである。

慶應義塾大学を卒業後、飛行専修予備学生として海軍に入り、24歳で終戦を迎えた小野清紀さんは、戦争体験を顧みて、

「僕は死と云うものに物凄く恐怖を抱いて居たし、本心では死にたく無かった。でも、卑怯者とは言われたく無い。二度、特攻志願を募られて二度とも志願書を提出しました。昭和20年6月、全搭乗員に特攻要員と為る事が下命された時は、仕方無いと思っただけで、動揺は有りませんでした。

最早勝つ見込みが全く無く為った特攻以降の戦争は、戦果の為と云うより、終戦の条件を少しでも好くする為の戦いであった様な気がするんですよ。我々はその為の捨て石・将来の日本の礎に為るんだと」

と語って居る。海軍のエリートコースである海軍兵学校を卒業し、20歳の若さで、小野さん達年長者も多い部下を率いる特攻隊指揮官と為った香川宏三さんは、

「未だ若かったですから、生きるの死ぬのとは余り考え無い。それよりも、特攻隊を率いて飛ぶ指揮官として、部下に恥ずかしい振る舞いをしてはいけ無い・ガッカリさせてはいけ無い・人に後ろ指を指されまい・・・その一心で一生懸命でした。何れ敵は本土に上陸して来るだろう。そう為れば責めて敵空母と刺し違えて一矢を報いたいと思うばかりで。生き残ってしまうとは想像もしませんでした」

との言葉を遺して居る。 「日本の礎に為る」 これは当時、免れられ無い死に直面した若者達に取って、自らの命に意味を見出す精一杯の生き方だった。 「人に後ろ指を指されまい」 との思いも又、この世代の多くの日本人に取って極自然な道徳律で在ったのだ。

コロナ禍で外出自粛の状況が続く中、小野さん香川さんの取材ノートを見返しながら、当時の若者達の純真な心意気に思いを馳せる・・・翻(ひるがえ)って、彼等に特攻を命じた上層部の将官達はどうだったか。

昭和19(1944)年10月、第一航空艦隊司令長官としてフィリピンで最初の特攻隊を出撃させた 大西瀧治郎中将 (後軍令部次長)は、昭和20(1945)年8月16日未明、特攻で死なせた部下や遺族に謝罪し、世界平和を若い世代に託す遺書を遺して自刃した。為るべく長く苦しんで死ぬ様にと介錯を断っての最期だった。部下に「死」を命じた事を大西は自らの命を以て償ったのだ。

一方、第五航空艦隊司令長官として、九州から沖縄方面への特攻作戦を指揮した 宇垣纒中将 は、8月15日、終戦を告げる玉音放送を聞いた後に、自ら特攻機を率いて出撃、部下を道連れにした事で、遺族は勿論旧海軍関係者からも強い批判を浴びて居る。

・・・これには、軍令部と云う官衙の次官だった大西中将と違い、実戦部隊の総指揮官だった宇垣中将を、一人で死なせるのは部下の恥と擁護する声も有るには在った。

大失態を演じても栄転出来る海軍の悪習

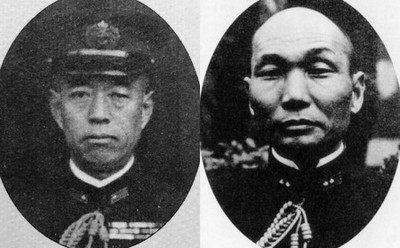

処が、第二航空艦隊司令長官として、大西中将に続きフィリピンで特攻隊を出撃させた 福留繁中将 、第三航空艦隊司令長官として関東からの特攻作戦を指揮し、昭和20年8月15日、終戦を知りながら玉音放送直前に特攻隊を出撃させた 寺岡謹平中将 は、何れも戦後、目に見える形で自発的に責任を執る事の無いママ天寿を全うして居る。

福留繁中将(左)と寺岡謹平中将(右)

福留 は、聯合艦隊参謀長を務めて居た昭和19年3月31日、搭乗した飛行機が悪天候で遭難、フィリピンで抗日ゲリラの捕虜と為り、重要機密書類を敵に奪われると云う失態を演じた。・・・海軍乙事件・・・本来なら、海軍の「俘虜査問会規定」により査問に伏され、更に軍法会議に廻されて最高刑を死刑とする「軍機保護法」で裁かれるべき処、海軍は 「福留一行を捕えたのは敵の正規軍では無くゲリラで有るから捕虜には当たら無い」 との妙な理屈を着け、福留を軍法会議に掛ける事も予備役に編入する事もしなかった。それ処か、聯合艦隊司令部の失態を糊塗するかの様に、福留を第二航空艦隊司令長官の要職に栄転させた。フィリピンで、大西中将と福留中将に見送られて特攻出撃し、生還した元隊員の中には、

「大西中将は隊員の目をジッと見て両手で握手をした。それが如何にも心が籠って居て、長官は自分も死ぬ気で命じて居る事が伝わって来たものです。福留中将は、隊員と視線を合わさず握手も御座為りな感じだった」

と回想する人も居る。「死」を命じられる極限の状況で有ればこそ「命じる側」の覚悟の持ち様が、握手一つからも感じ取れたのだ。シンガポールで終戦を迎えた福留は、英軍戦犯として禁錮3年の刑に服し、帰国後は防衛庁顧問等を務め、昭和47(1972)年80歳で亡く為った。

寺岡 は、大西中将の前任の第一航空艦隊司令長官でもあったが、フィリピン・ダバオで来るべき米軍侵攻に備えて居た昭和19年9月、見張員が暁闇の白波を敵の上陸部隊と誤認したのを確かめもせず、玉砕戦に為ると早合点して通信機器や暗号書・重要書類を破却し、戦わずして司令部機能を失うと云う醜態を晒した。

これは、平家の大軍が水鳥の羽ばたく音を源氏の軍勢と間違えて敗走した「富士川の戦い」を思わせる事から 「ダバオ水鳥事件」 と呼ばれる。更に、幻の敵上陸部隊に備えて、フィリピン各基地に配備して居た戦闘機をセブ島へ集結させた処に敵機動部隊艦上機の奇襲を受け、それ迄蓄えた虎の子の航空兵力が壊滅してしまう・・・ セブ事件 。

その為、寺岡は在任僅か3ヵ月で更迭され、後任として大西中将が第一航空艦隊司令長官として着任した。大西が特攻を命じざるを得無く為ったのは、既に正攻法で戦えるだけの航空兵力がフィリピンに残って居なかったからでもあり、言わば寺岡の失策の尻拭いをさせられたのだとも言える。にも関わらず帰国した寺岡は、その後第三航空艦隊司令長官として本土防衛の第一線に返り咲いた。

現場の将兵は常に死と隣り合わせだが、長官や幕僚クラスと為ると、失敗を犯して味方を窮地に陥れても、中央の覚えが目出度ければ復活の目がある。これは、陸軍と比べリベラルとも評される海軍に於いて、大戦中、顕著に表れた悪習だった。

寺岡は、潜水艦乗組だった長男・恭平中尉が昭和19年11月に戦死して居て、その事には同情を禁じ得ない。戦後は旧海軍関係者の長老的存在として、昭和59(1984)年、93歳で亡く為る迄長命を保った。横浜市鶴見区の総持寺に建立された大西瀧治郎中将の墓誌は、寺岡の筆によるものである。

・・・後世の目から見て、又「命じられる側」の視点で見ても、福留・寺岡両中将は、優れた指揮官として評価されるべき人物では無い。只、責めてもの救いは、両名とも最晩年迄戦没者慰霊に尽くし、毎年10月25日、東京・芝の寺に旧海軍の関係者が集って営まれた特攻隊戦没者慰霊法要に欠かさず参列する等、特攻で死なせた旧部下への良心の呵責を垣間見せて居た事である。

自刃した大西中将の様な身の処し方は出来無かったが、責任を感じて居たで有ろうことは、様々な痕跡からも伺える。だが、特攻作戦の中枢に在りながら、そんな痕跡すら残して居ない将官も居る。

「俺は死ぬ係じゃ無いから」

「体当り戦法の採用」「必死必中の体当り兵器の開発」を要望する声は、戦況の悪化に伴い既に昭和18(1943)年半ば頃から海軍部内で出始めて居た。

これが実現に向け動き出したのは、昭和19(1944)年4月4日、軍令部第二部長(軍備担当)・黒島亀人少将が、第一部長(作戦部長)・中澤佑少将(後中将)に「体当り戦闘機」「装甲爆破艇」を初めとする特攻兵器を開発する事を提案した時からである。

特攻兵器の開発を提案した軍令部第二部長・黒島亀人少将(右)と、それを承認した軍令部第一部長(作戦部長)・中澤佑少将(左・後中将)

中澤 は黒島の意見を容れ、後の「回天」(人間魚雷)「震洋」(特攻ボート)等を含む9種類の特攻兵器の緊急実験を軍令部の総意として海軍省に要望した。 黒島 は、開戦時、聯合艦隊司令長官・山本五十六大将の腹心の先任参謀として、真珠湾作戦を事実上立案した事で知られるが、昭和17(1942)年・ミッドウェー海戦敗戦の責任の一端は彼にもある。

中澤 は、アメリカ留学経験も有り、海軍部内では清廉な切れ者として高く評価されて居たが、作戦部長として臨んだ昭和19年6月の「あ」号作戦・マリアナ沖海戦、10月の「捷一号作戦」・比島沖海戦の大敗に見る様に、作戦家としての能力には疑問符が着く。

特攻兵器の開発・特攻戦法の採用が 軍令部・海軍省 と云う海軍中枢で裁可され実行に移されたのは、ソモソモこの両名に依る提案・了承が有ってコソの事だった。しかし、台湾の高雄警備府参謀長として終戦を迎えた中澤は、昭和20(1945)年8月16日に大西中将が自刃したとの知らせを受けた時、それと無く身の処し方を窺う幕僚達に対して 「俺は死ぬ係じゃ無いから」 と言い放った。

この事は、高雄警備府麾下(きか)の第二十九航空戦隊副官として、同じく台湾で終戦を迎えた門司親徳主計少佐(特攻作戦開始時の大西中将副官)同戦隊参謀の冨士信夫少佐・・・何れもその場に居合わせた二人が、筆者のインタビューに応えて語って居る。

中澤 はB級戦犯・通例の戦争犯罪)して重労働10年の判決を受け、巣鴨刑務所で服役。昭和27(1952)年に仮出獄後は米海軍横須賀基地に勤める等して、昭和52(1977)年、83歳で亡く為った。詳細な日誌、記録や談話を残して居るが、作戦失敗の原因に付いては現場に敗因を求め、特攻の裁可は黒島少将のイニシアチブに依るものとし、更に特攻の実行に付いては大西中将に責めを負わせ、何れも自らの責任に殆ど触れず、他人事の様に記して居るのみである。

黒島 は戦後、宇垣纒中将の日誌「戦藻録」の一部や、軍令部・聯合艦隊の重要書類を関係者から借り受けては紛失したとして返却し無かったり、勝手に焼却する等、自らの責任逃れ・証拠隠滅とも取れる行いを繰り返した。晩年は哲学・宗教の研究に没頭し、昭和40年、肺癌の為72歳で死去した。

「特攻」に付いて、その経緯からすれば、モッとも重い責任を負うべき中澤・黒島の両名は、戦後、昭和21(1946)年より連綿と営まれた特攻隊慰霊法要に一度も参列して居ない。この事のみを以て心中の全てを量ることは出来無いにせよ、毎回の慰霊法要参列者全員の氏名が記された名簿に、軍令部総長・及川古志郎大将や、福留・寺岡両中将の名が亡く為る直前迄残されて居る事と比べれば、自責や贖罪の念のおよその温度差は察せられ様。

スローガンを掲げ 責任は口だけ

・・・ここ迄「現場の若者」と「上層部」・・・言葉を替えれば「命じられる側」と「命じる側」のアレコレを考察すると、聊か乱暴な飛躍かも知れないが、現代の政治や企業にも通じるものが有る様な気がする。

「使命感に燃えた若者・或いは現場の純真」を「誰もが反対し辛いスローガンを掲げ、責任は口だけ」の為政者が利用する図式・・・と云うのは、戦後75年が経っても左程変わら無いのではないか。日々刻々と変化する状況の下、今此処で、誰かの言葉尻を捉えて批判する事は本意では無い。増して筆者は、現在の野党よりは与党を支持して居る。

だがそれでも、4月7日に緊急事態宣言を発出した際の記者会見で、安倍総理が、幅広い業種に対して出される法的根拠の有る休業要請に対する補償と、当時の方針で在った、収入が減少した世帯への30万円の現金給付に付いて記者に問われた際に答えた 「例えば、私達国会議員もそうですが、公務員も今、この状況でも全然影響を受けて居ない、収入には影響を受けて居ない訳であります」との 言葉に、中澤佑の 「俺は死ぬ係じゃ無いから」 を遂重ね合わせ・・・発言の一部を論う愚は重々承知の上だが・・・この人達は、国民と痛みを分かち合う気は無いのだなとガッカリしたのは率直な事実である。

総理の言葉は、影響を受けて居ない人に対して給付をする事に疑問を呈し 「本当に厳しく収入が減少した人達に直接給付が行く様に」 等と続くが、それでも 「国会議員や公務員は全然影響を受けて居ない」 と云う一言は、少なくとも休業要請を受けたり・営業自粛を余儀無くされたりする事で収入の道を断たれ・死命を制せられ兼ねない人達に対し配慮を欠いて居たと思うのだ。

安倍総理は又、同じ会見で、外国人記者からの 「コロナ対策が失敗だったら、どう云う風に責任を執りますか」 と云う質問に 「これは、例えば最悪の事態に為った場合、私達が責任を取れば好いと云うものでは在りません」 とも答えて居る。

これも、自らの名に於いて緊急事態宣言を出す立場として、口にすべき言葉では無かっただろう。責任有る立場の人が発する一言は重い。コロナ禍の元、筆者が電話で話した高齢の戦争体験者の中には、

「戦争中、生命の危険を感じるのは戦闘の間や空襲警報が発令された時だけ、それも眼に見える敵との戦いだった。今は見え無い相手との出口の見え無い戦い。誰もが経験した事の無い事態で、或る意味、戦争中よりも怖さと閉塞感を覚える」

と言う人も居るし、

「ソーシャルディスタンスとかステイホームとか、何でカタカナで言い換え無きゃいけ無いのか。私等年寄りには好く判らん掛け声だけど、昔の 『欲しがりません勝つまでは』 と同じ様なものだと思って、迷惑を掛けない様静かにしてますよ」

と言う人も居る。過つて無い程、国民に痛みを求める政治と社会情勢。休業要請に応じる企業の中にも、雇用を守る会社もあれば守れ無い会社も在る。大半の人が外出を自重する中、県外ナンバーの車に嫌がらせをする等、住民による自警団の如き行き過ぎた行いも報じられて居る。

戦争中がそうで有った様に、非常時に於ける無責任や卑怯な振る舞いは歴史に依って裁かれる筈。政治家も企業家も個人も「いま」をどう過ごすか、その間の言動や身の処し方如何で、コロナ禍が終わった後、夫々の声価が定まるのだろう。

今は、最前線で戦う医療従事者を初め、ライフラインや治安を維持して居る人達に感謝しつつ、責めて、生前お世話に為った人達の墓前に詣でる事の出来る日が1日も早く訪れる事を願って、積極的に外出を控えるのみだ。

神立 尚紀 カメラマン・ノンフィクション作家 1963年 大阪府生まれ 日本大学藝術学部写真学科卒業 1986年より講談社「FRIDAY」専属カメラマンを務め、主に事件・政治・経済・スポーツ等の取材に従事する 1997年からフリーランスに 1995年 日本の大空を零戦が飛ぶと云うイベントの取材を切っ掛けに零戦搭乗員150人以上・家族等関係者500人以上の貴重な証言を記録して居る

著書に『証言 零戦 生存率二割の戦場を生き抜いた男たち』『証言 零戦 大空で戦った最後のサムライたち』『証言 零戦 真珠湾攻撃、激戦地ラバウル、そして特攻の真実』(いずれも講談社+α文庫)『祖父たちの零戦』(講談社文庫)『零戦 最後の証言彜?T/?U』『撮るライカ?T/?U』『零戦隊長 ニ〇四空飛行隊長宮野善治郎の生涯』(いずれも潮書房光人新社)『特攻の真意 大西瀧治郎はなぜ「特攻」を命じたのか』(文春文庫)等がある NPO法人「零戦の会」会長

以上