PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前…

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

一昨日の水曜日に市内の「旧三觜家 新春・打掛展」に行って来ました。

旧三觜八郎右衛門家住宅(羽鳥3の15の5)で2月11日(土)までの毎週水曜と土曜日、

「旧三觜家 新春・打掛展」が開かれている、と前日のNHKニュースで知ったのです。

開催時間は午前10時から午後3時、入場無料と。

三觜家は江戸時代には100石以上の高持(本百姓)で代々八郎右衛門を名乗り、

羽鳥村の名主を務め、羽鳥村の農民の4分の3と小作してもらう関係を結んでいたと。

11代目は明治初期の高座郡羽鳥村の初代村長を務めた。13代目八郎右衛門は、

小笠原東陽を招き学校を開いていたところ、明治5年に学制が布かれると

「耕余学舎」という名の小学校に認定された。

明治10年に東陽が、私塾を新設するときは三觜八郎右衛門も援助した。

その「耕余塾」から各界へ多くの人材が輩出され、その中に後に内閣総理大臣となった

吉田茂や、味の素を創設した鈴木三郎助などがいると。

2013年(平成25年)に主屋、門、石塀が国の登録有形文化財に登録されたと。

自宅から車で約20分、旧三觜家に到着し門の前の広場に車を停車させていただく。

主屋の前方に西面して建つ切妻造桟瓦葺である薬医門が。

間口2.7mの木造。両脇に潜戸付きの袖塀を設け、取付部に絵様付きの柄振板を入れる。

部材木口を白塗とし、扉の金具類も古式である。

冠木や男梁等の材も太く、風格ある外観。屋敷の正門に相応しい格式で堂々たる風格。

今回で2度目の訪問。

潜戸から門を潜ると、この日も目の前に見事に手入れされた庭が拡がっていた。

旧三觜邸の大戸に設けられた潜戸から建物内へ。

係りの方に案内され、住所と名前を記入し設置されている収納ポストへ。

靴を脱ぎ上がり、まずは「新春・打掛展」の会場に向かう。

廻り廊下の先の会場は8畳程の和室に、美しい着物が写真と共に展示されていました。

写真撮影はフラッシュなしで可との確認後カメラ撮影。

まずは 入って右側の黒の振袖。

頂いた「展示品 解説」にはそれぞれの着物の詳細が記載されていました。

それによると大正時代の「黒地梅に扇几帳模様振袖」と。

模様を胸面と襟先から衽(おくみ)そして裾へと配した、いわゆる島原褄風の

模様配置の振袖とのこと。(着物の後ろ側の展示でしたが)

袖下には梅と扇模様が。

梅は松・竹・梅 と組み合わせて使われる目出度い模様。

梅は、松、竹とともに、雪の中でも蕾をつけて、芳ばしい花を咲かせる

「歳寒の三友(さいかんのさんゆう)」 と。

扇は別名末広と呼ばれ、その形から発展拡大を意味するこれも縁起の良いもの。

模様は全て友禅染の鮮やかな振袖。

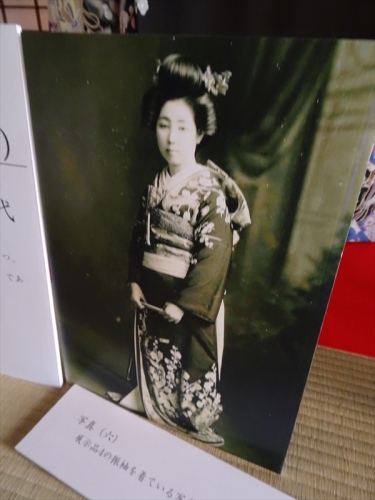

結婚式の時のこの振袖を纏った花嫁の写真も展示されていた。

次には、これも大正時代の鮮やかな「紫地扇面に波頭模様振袖」。

こちらも島原褄模様とのこと。

扇面に松や菊、流水に紅葉など美しい模様がこれも友禅染で。

そして扇面に波頭のしぶきが白くポイントに。

正面には赤い毛氈の上に2揃いの晴れ着が展示されていました。

結婚式の花嫁、そして一族の姿や利用した黒塗りの車が写っている写真。

花嫁は横浜の富岡?の富豪から嫁がれた方と近くにおられた地元の?古老から。

結婚式の集合写真。

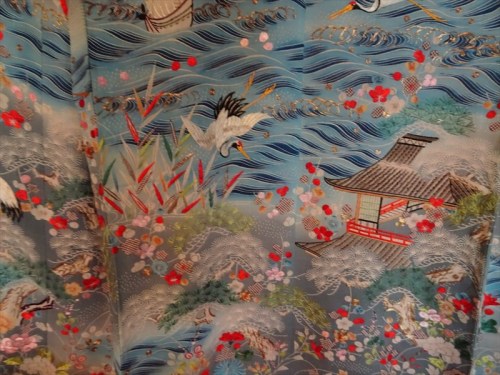

そして色彩豊かな「鶴草花に風景模様打掛」

明治~大正時代のものと。

肩には霞がたなびき鶴が飛び交い、松に梅菊牡丹が美しく咲いている模様。

流水に葦の風景にはここにも鶴が舞い、母屋が配された風景模様。

緑、白、そして黄金の松。

波の青はプルシアンブルーという輸入顔料であると。

打掛が角を隔てて。その間の奥の唐紙には水墨画が。

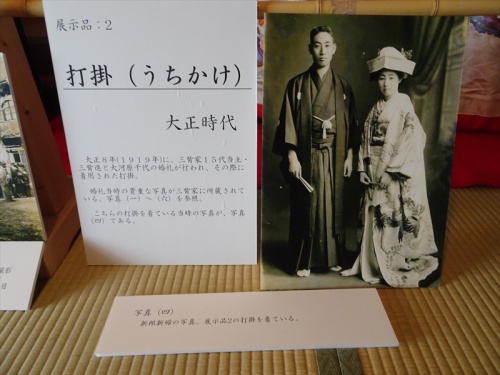

部屋の左側の打掛2領。

向かって右側は大正時代の「白地桐に鳳凰模様打掛」。

大正8年(1919年)に、三觜家15代当主・三觜進氏と大河原千代さんの

婚礼が行われ、その際に着用された打掛とのこと。

打掛全体に大柄な桐と鳳凰が刺繍されていた。

鳳凰は麒麟、亀、龍とともに四霊と呼ばれる想像上の動物で、喜ばしい事があると

出現すると古代中国では考えられていたと。

また鳳凰は桐の実を食べるので、桐と鳳凰はセットで吉祥模様に登場するのだと。

締めは左側の明治時代の「白地松竹鶴亀鴛鴦(おしどり)模様打掛」。

松竹梅に鶴と亀・鴛鴦などのおめでたいモチーフを組み合わせた蓬莱模様。

染色技法は、江戸時代から多用された、染に擦匹田(すりひった、鹿の子絞りを

型染めで表す手法)と刺繍。

テレビニュース後の初めての水曜日であったため、混雑を覚悟して訪ねたが

思いのほか見物客の姿も少なく、部屋を押し出されることなくゆっくりと

明治~大正時代に婚礼で使われた打ち掛け・振り袖など計5点の美しさを

堪能できたのであった。

そして振袖・打掛鑑賞後は、旧三觜邸の邸内の2階を含む数々の部屋や

庭を散策し楽しむ事ができたのです。

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07