PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ …

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

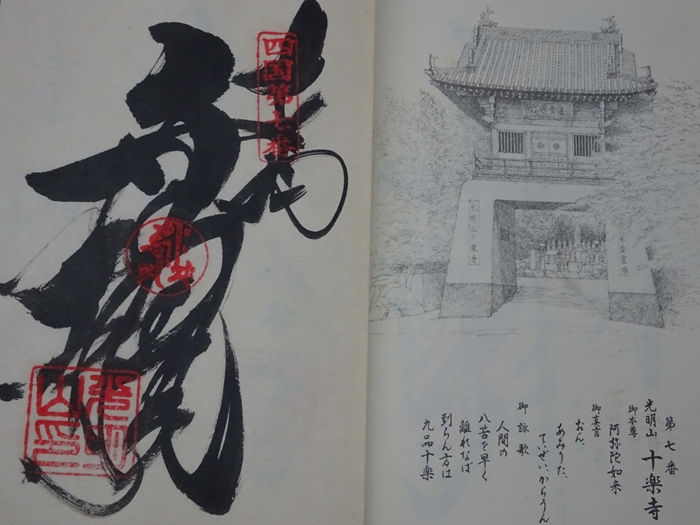

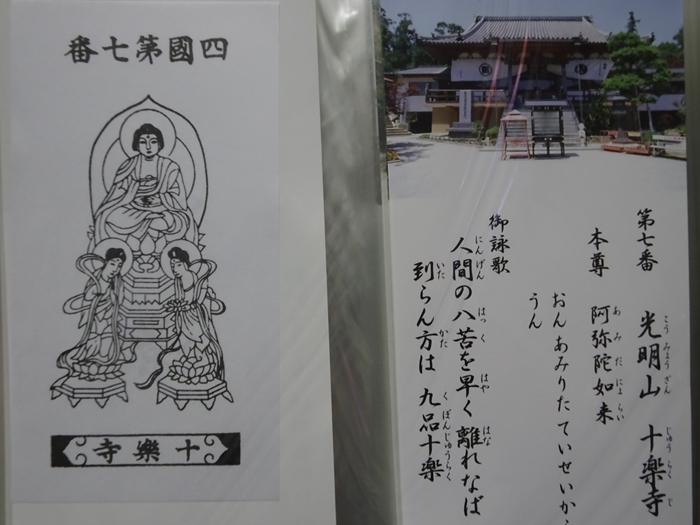

7番札所:十楽寺

6番札所の安楽寺からは1km強の所にあるのが7番札所の十楽寺。

寺は現在地から北3キロほど奥の十楽寺谷の堂ヶ原にあったと推定されると。

大同年間に弘法大師がこの地を巡教して逗留されたときに阿弥陀如来を感得し、

如来像を刻んだのが本尊として祀られたと伝えられている。

その際に、大師は生・老・病・死など人間として避けることのできない苦難に、

10の光明と、輝く楽しみが得られるようにと「光明山十楽寺」の寺名を授けたと。

美しい中国風の鐘楼門。龍宮城を連想させてくれる朱塗りの門を潜り境内へ。

十楽寺 境内配置案内図。

竜宮門形式の山門を入ると前に水子地蔵が並んでいた。左側の石段を数段上ると遍照殿の額が

かけられた中門がありその上層は愛染堂となっていた。

中門の向かいに手水鉢があり左に奥へ入ると本堂が、さらに左へ行くと治眼疾目救歳地蔵の

小堂があって、その先の石段を上ると大師堂が。

本堂の向かいのあたりに十三不動明王像がある。納経所は中門を背にして右に。

![H102-Garan07[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/1186be6127867541710fdeb1183856a96cc7f110.15.2.9.2.jpeg)

山門を入るとすぐ正面に約70体以上?の水子地蔵。

産声をあげることなく、この世を去った多くの水子達。

中門遍照殿・愛染堂を境内から。

十楽寺の宿坊 光明会館。

岩が削り取られたのか芸術作品の如き手水場。

光明講 追悼之碑。

光明講とは朝に「般若心経」読経、真言念誦の時間を持ち、お勤め終了後は堂で

朝粥(あさがゆ)等をいただき、月に一度「食」の原点に立ち返る集まりのようだ。

本堂。

阿波北部でも有数の広大な七堂伽藍を有していたが、天正10年(1582年)に長宗我部元親の

兵火によりすべてが焼失、しかし、本尊・脇仏・舎利仏など大切なものは住職真然と弟子が

運び出し大門ケ原に安置したが、弟子は矢に射られ死んでしまった。

その後、寛永12年(1635年)に現在地で再建された。

平成6年本堂の新築。平成26年本尊と脇仏が開帳されたと。

光明山 蓮華院 十楽寺(こうみょうざん れんげいん じゅうらくじ)

宗派 真言宗単立

本尊 阿弥陀如来

創建 大同年間(806年 - 810年)

開祖 空海(弘法大師)

所在 徳島県阿波市高尾字法教田58

本尊真言 ”おん あみりた ていぜい からうん”

扁額には「光明山」の金色の文字が。

地蔵堂。

地蔵尊。

背から眼病・盲目に霊験があるとのこと。

修行大師像。

十三不動明王。

太平洋戦争時の第13期海軍飛行予備学生の慰霊のために建立された。

子育地蔵尊。

太子堂。

太子堂内。

この十楽寺は、眼病にご利益のある「治眼疾目救歳地蔵」でも有名だとか。

![b417a22c3c02419dfec3e3197677213b74b4450d.28.2.9.2[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/835469ff6a98ad2b60e07dd5fcc073a200ff8a25.15.2.9.2.jpeg)

太子堂より中門遍照殿・愛染堂を。

波切不動明王。

納経所。

納経を頂く旅友Sさん。

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

中門の二階は愛染堂。

中門に祀られた愛染明王。

今回、大活躍の旅友Sさんの愛車DUKE。

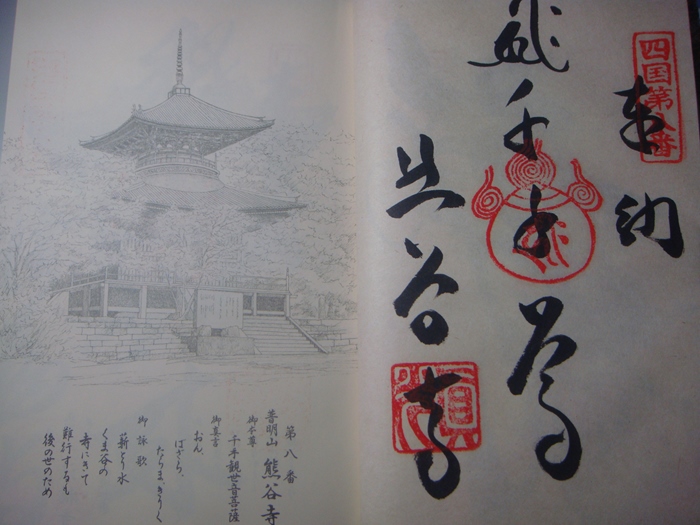

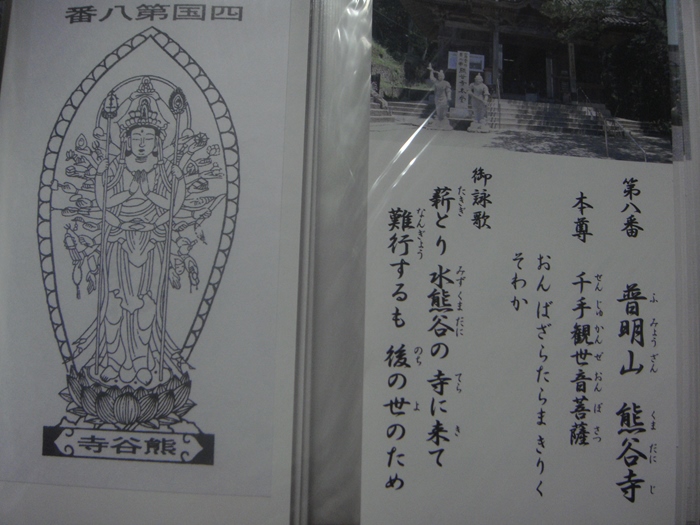

8番札所:熊谷寺

7番札所:十楽寺から徳島自動車道に沿って139号線を走り、7分ほどで8番札所:熊谷寺に到着。

山門(仁王門) は 現在の境内地からは100mほど南にあった。

寺伝によれば、815年(弘仁6年)空海(弘法大師)がこの付近で修行をしていた際、

熊野権現が現れて1寸8分 (約5.5cm) の金の観音像を授けた。そこで堂宇を建立し、

一刀三礼して霊木に等身大の千手観世音菩薩を刻んでその胎内に授けられた観音像を収めて

本尊としたという。

1927年(昭和2年)火災により本堂とともに空海作と伝えられていた本尊も焼失した。

本堂は1940年(昭和15年)に再建が開始されたが戦争により中断、1971年(昭和46年)に

全容が完成し、新造された本尊が開眼したと。

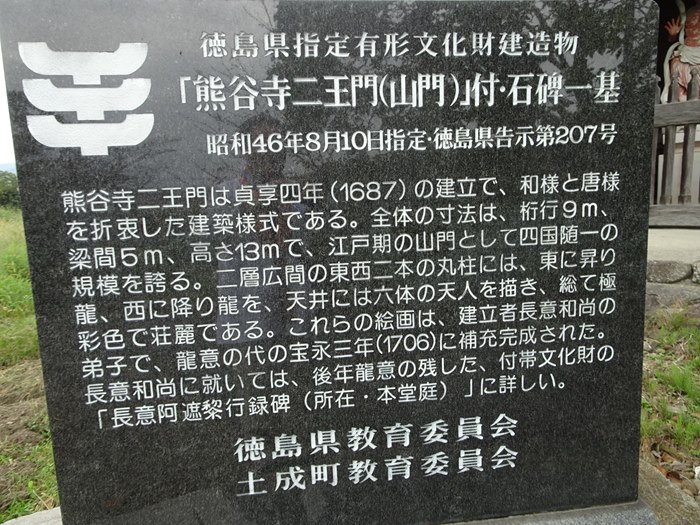

駐車場から南へ200mほどの所にある仁王門は江戸初期(1687)建立。

高さ12.3m、間口9mと四国霊場最大級の威風堂々とした四国霊場最大級の姿。

和洋と唐様の折衷による重厚な趣を示していた。県指定有形文化財。

阿形像。

吽形像。

2層目の天井や柱には極彩色の天女の姿などが描かれていると。残念ながら非公開。

納教所の横にレプリカが展示されていた。

また天女絵は散華(寺院で法要を巌修する時に、諸仏を供養するために撒かれる、蓮の花の

形をした紙片)に描かれて、肌守りとして納教所で販売されていた。

駐車場に戻る右手にある池の太鼓橋のかかった弁天島に鎮座する弁財天。安産の祈願所。

![DSC00069-1024x683[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/11b82e41ab4ac18914b40dd449d586a9039e51a4.15.2.9.2.jpeg)

駐車場手前の手水舎。

熊谷寺駐車場に車を駐め本堂を目指す。

熊谷寺 境内配置案内図。

山門(仁王門)をくぐって50mほど進み公道を横断すると右手に弁天池が左手には寺務所。

駐車場の先から左手に上がっていくと参道の左側に多宝塔が。

参道を進むと中門に至る。さらに三十三段の女厄除け石段を上ると右側に手水場があり、

正面に本堂が建つ。本堂手前の左手に鐘楼があり、本堂左の四十二段の男厄除け石段を

上っていくと大師堂がある。納経所は駐車場の南側である。

参道入口近くの歌碑。

『防波堤を 激しく叩く波頭 しぶきとなりて 風に飛ぶ見ゆ』

多宝塔。

内部は胎蔵界大日如来像を中心に、東に阿閦如来、南に宝生如来、西に無量寿如来、

北に不空成就如来を祀っていると。

江戸時代中期 安永三年(1774年)建立。本瓦葺・高さ 20.7m。

多宝塔は四国で最大最古の規模を誇る。

中門(二天門)に向かって進む。

中門前で左に分かれている坂道の左右に 四天王 石像2体。

多聞天(北の守神)。

持國天(東の守神) 邪鬼を踏みつけ仏法を守る勇ましい姿。

中門(二天門)にも持国天と多聞天が両脇に立つ。

この中門は、現在の山門が出来る以前の山門であったと推測されると。

持国天(東)、多聞天(西)は、貞享4年(1687)の作。

色鮮やかな持国天。

足下に邪鬼を踏みつけ、刀を持つ右手を振り上げて仏敵を威嚇。

多聞天。

右手に三叉戟、左手に宝塔を持つ。

手水場。

鐘楼堂。

寛文2年(1662)長意和尚32歳の時の建立。当時の鐘楼堂は、四本柱に一般的な屋根といった

形だったが、文化6年(1809)快塹和尚(かいざんおしょう)が、長意和尚百回忌の

記念事業として改築を行い、現在の立派な二層の鐘楼堂が完成したと。

当初の梵鐘は太平洋戦争末期に、武器弾薬等の材料として供出させられた。

現在の梵鐘は、昭和24年に新たに鋳造されたものであると。

本堂。

本尊は千手観世音菩薩。昭和2年(1927)に火災に遭い、本尊と本堂を全焼。

昭和15年に本尊を安置する宮殿と拝殿が完成。昭和45年に入って、やっと供養殿と本尊が完成し

開眼供養が行われた。この遅れは、戦争時代を挟んで工事が中断され、その後再開の糸口が

掴めなかったためと。

普明山 真光院 熊谷寺(ふみょうざん しんこういん くまだにじ)

宗派 高野山真言宗

本尊 千手観音菩薩

創建 弘仁6年(815年)

開祖 空海(弘法大師)

所在 徳島県阿波市土成町土成字前田185

本尊真言 ”おん ばさら たらま きりく”

毎年正月三が日と、毎月18日本尊千手観音が開帳されると。

太子堂。

内部は胎蔵界大日如来像を中心に、東に阿閦如来、南に宝生如来、西に無量寿如来、

北に不空成就如来を祀っていると。

建立年代は、屋根に据え付けられた露盤に「露盤宝形一具 本願熊谷寺龍意宝永4年

丁亥天八月吉日 冶工 長谷川久左ェ門」の銘があることから龍意和尚(りゅういおしょう)の

代の宝永4年(1707)の建立とわかったと。

安置されている弘法大師像(徳島県指定有形文化財)は、寄木造りの坐像で、

永享3年(1431)の作であると。

平成19年に行われた解体修理の際、弘法大師十大弟子の墨絵が見つかり、

全国的に貴重な作品であることが判明したと。

太子堂からの境内、手水舎そして手前に鐘楼。

紅葉も始まっていた。

鐘楼前の修行大師像。

「長意和尚行録碑」

寛文年間に地元の土成の新水氏より出て熊谷寺の住職となった長意和尚(ちょういおしょう)が、

元禄年間の頃に、現在の境内の主な部分を手がけたとのこと。

これについては、長意和尚の業績を記した石碑「長意阿遮黎行録」に残っているのだと。

延命龍頭観音像。

帰路の参道横の地蔵尊。

「鎮守神縁起」。

稲荷大明神。

最後に、納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30