PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさんエキナセアいっぱい…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

14番札所:常楽寺

15番札所の国分寺を後にし192号線に戻り直ぐに右折し細い住宅地の道を

カーナビに従い進むと鳥居が現れたのでここで車を駐め徒歩にて進む。

実はここは八幡神社である事に気がつき、再び車に戻り神社脇の急な坂道を上がった

先が常楽寺の駐車場。

常楽寺には、山門が存在せず、代わりに石柱が立っていた。

1番霊山寺から順にお遍路巡りをしている我々にとっては、初めての山門なし。

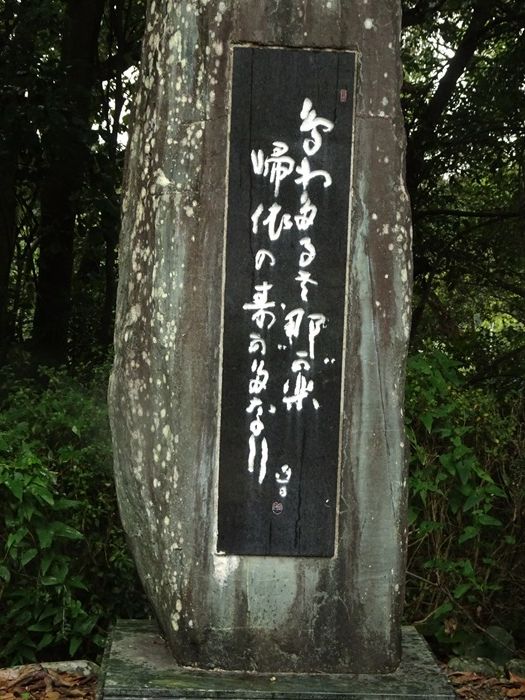

入り口に山頭火の碑で、「人生即遍路」と。

正面には巨岩の上に石垣が立ち上がり、まるで山城の城壁の如し。

階段も巨岩をそのまま階段状に削り出していた。

歌碑には・・・・・・・・。

下の石柱から50段の石段を上がって来ると境内入り口の石柱門が。

石柱門には「四国第十四番 盛寿院 常楽寺」と刻まれていた。

常楽寺 境内配置案内図。

階段下から石柱門を通って50段の石段を上ると起伏のある流水岩の境内に入る。

左手に手水場があり、その奥に鐘楼が。一番奥に本堂が建ち、その手前右側に大師堂があった。

本堂と大師堂の間にアララギの巨木があって、その木の俣にはちいさな大師像が安置されていた。

納経所は石段を背にして右手に。

手水場。

無縁塔には「まつり人(て)のない霊さまをおがんであげて下さい」の文字が。

合掌。

大僧正智俊猊下の胸像。

修行大師像。

鐘楼。

境内は断層が剥き出しとなった自然の岩盤の上にあり、その形状から流水岩といわれていると。

寺の建物全てがあるのは天然の岩の上。

境内移転の際に山を削り、岩盤の奥に堂宇を建てたためで、露出した様々な岩が自然に

庭を形作り「流水岩の庭園」と呼ばれているのだと。

岩は風雨に削られ、今も少しずつ姿を変えていると。

常楽寺 本堂。

開基は弘法大師。この地で修行していると、多くの菩薩たちとともに弥勒菩薩が現れ、

説法を行った。大師はその姿を刻み、本尊とした。

弥勒菩薩は、お釈迦様が入滅されてから56億7000万年後に現れて、衆生を救済する未来仏。

現在は、地球ができて46億年、人類が誕生して700万年。

弥勒菩薩が現れた時、果たして人々は存在していたのか…。

こんな思いを巡らすのは未だ煩悩具足の凡夫。

弥勒菩薩を本尊とするのは四国霊場でここ常楽寺だけであると。

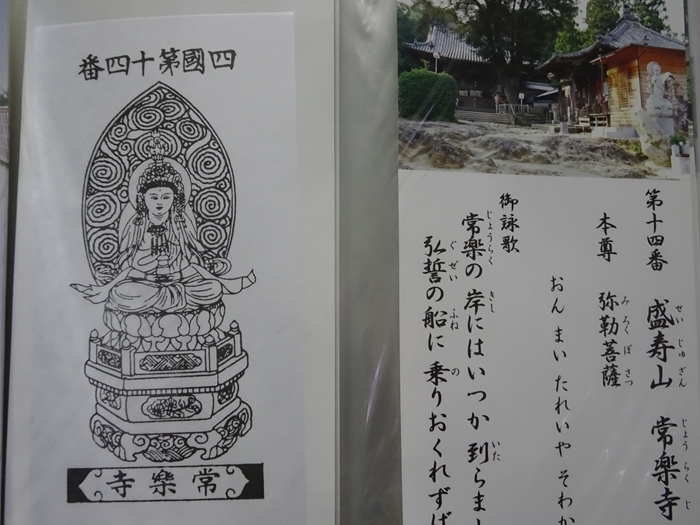

盛寿山 延命院 常楽寺(せいじゅさん えんめいいん じょうらくじ)

宗派 高野山真言宗

本尊 弥勒菩薩

創建 弘仁6年(815年)

開祖 空海(弘法大師)

所在 徳島県徳島市国府町延命606番地

本尊真言 ”おん まいたれいや そわか”

ここ常楽寺は弘法大師が堂を建てた後、弘法大師の弟子・真然(しんねん)僧正が金堂を建て、

祈親(きしん)法師が、講堂・三重塔・仁王門などを増築し、立派な寺となり栄えたが、

天正年間(1573~1592)の長宗我部勢の兵火で焼かれてさびれてしまった。

それを万治2(1659)年に、蜂須賀家が再興した。

灌漑用の溜め池を造るために文化15(1818)年に、少し高台の現在地へ移されたのだそうだ。

「本尊弥勒大菩薩」と書かれた扁額。

奉納幕の左手に五三桐の紋章。

天皇から弘法大師の称号を下賜された時に一緒に天皇家の家紋である五三の桐紋も頂かれたと。

併せて右手の「三頭左巴」の紋章は、空海・佐伯真魚(幼名)は讃岐国の豪族である佐伯直田公の

3男として生まれた。巴紋は佐伯家の家紋であると。

本堂内部。

本堂回廊から左手に太師堂。

太師堂。

太師堂内部。

境内の仏像群。

手前に不動明王、後ろに聖観音菩薩?。

多くの石灯籠に囲まれ中央に三界万霊塔、方柱台の上に文殊菩薩が安置されていた。

本堂前に繁るアララギ(イチイ)の老木。

弘法大師が糖尿病に苦しむ老人に持参の霊木を煎じて飲ませ治療した後、その霊木を

挿し木したものが育ったと。

樹周8メートル、高さ10メートルの巨木。

また木の股には小さな石仏が安置されていた。

この弘法大師の像は「あららぎ大師」と呼ばれており、糖尿病や眼病の治癒に

ご利益があるのだと。

大師の廻りには多くの枯れた小枝が。鳥が以前に巣を造った跡なのでしょうか。

本堂横から再び境内を。

こちらは納経所前からの境内。

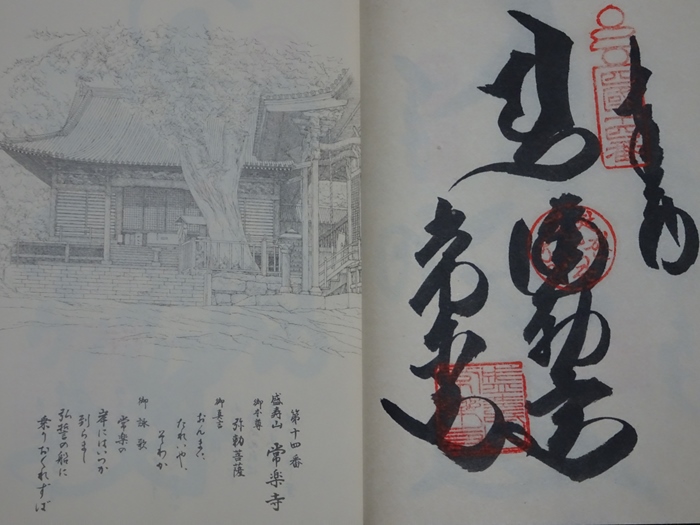

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

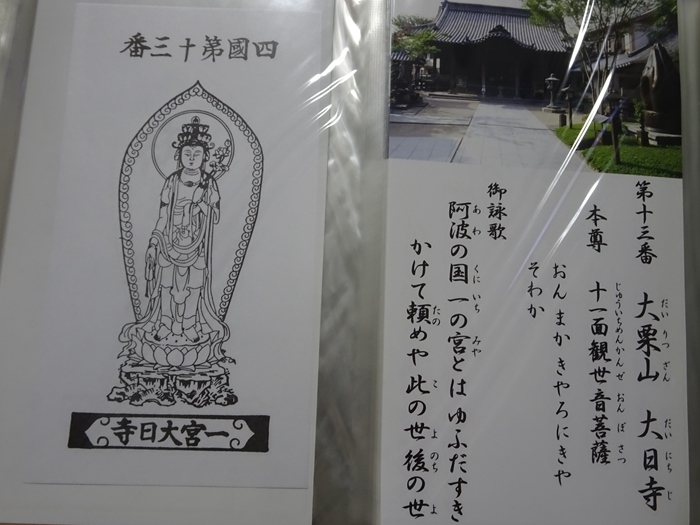

13番札所:大日寺

常楽寺から10分ほど、県道21号線沿い、寺から西の方角に駐車場があった。

駐車場から大日寺までは徒歩で1分強。

大日寺 山門。

大日寺 境内配置案内図。

県道に面した山門を入ると向かいにしあわせ観音が見える。しあわせ観音を背にして右手に

手水場があり、左に大師堂が建つ。右奥に入っていくと大師堂と向き合う形で本堂があり、

その左手に地蔵堂がある。納経所はしあわせ観音の後にあった。

弘法大師がこの地で護摩修法をされていた時、空から大日如来が舞いおり

「この地は霊地なり。心あらば一宇を建立すべし」 と、告げられた。

大師は、さっそく大日如来像を彫造して、本尊とし、安置したのが寺の縁起とされている。

戦国時代 「天正の兵火」 により堂塔はすべてが罹災。江戸時代前期に 阿波3代目藩主、

蜂須賀光隆公により 本堂が再建され、県道を挟んで建つ一の宮神社を管理する別当寺と

なったが、明治の神仏分離令により独立。

そのとき一宮神社の本地仏であった十一面観世音菩薩が本尊となり、大日如来像は脇仏と

なったと。

右手に太師堂。

「しあわせ観音」。

合掌している手を模した中に小形の観音像が入っていた。

正面からは直ぐに合掌している手と判らなかったが、斜めから見ると納得したのであった。

しあわせ観音と呼ばれる合掌した手のなかに彩色された観音様がやさしいまなざしで

立つ姿に多くの巡拝者はしばし立ち止まっていた。 私もしばし合掌。

手水場。

水子地蔵尊。

交通事故で亡くなった方を供養する慈母観音像。

地蔵堂。

本堂。

彫刻も見事。

大栗山 花蔵院 大日寺(おおぐりざん けぞういん だいにちじ)

宗派 真言宗大覚寺派

本尊 十一面観音

創建 弘仁6年(815年)

開祖 空海(弘法大師)

所在 徳島県徳島市一宮町西丁263

本尊真言 ”おん まか きゃろにきゃ そわか”

本堂内部。

灯籠も美しい造形。

本堂左手にある真っ赤な目が大きい像。

「びんずる様」も願い事を唱えながら撫でると叶うとか。

境内の池の中には剣に龍が巻き付いた彫像も。

3番札所:金泉寺の倶利伽羅龍王(くりからりゅうおう) と同じか。

本堂から再び境内を見る。

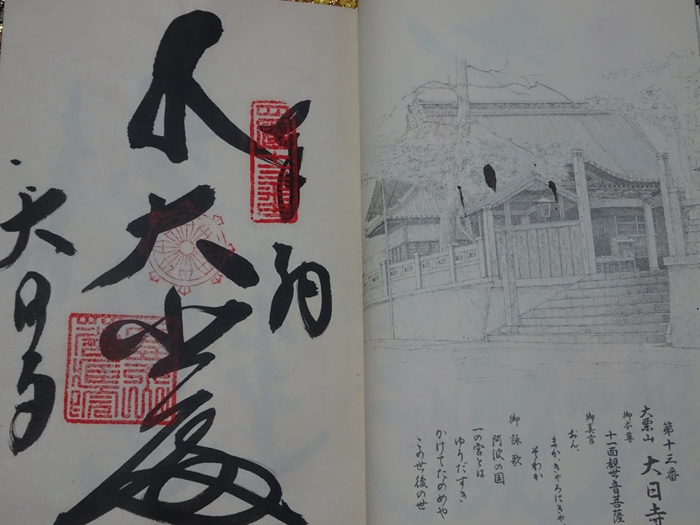

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

そして国道向かいの一の宮神社を帰りに訪ねました。

正面に2頭の神馬。

拝殿。

御祭神:大宜都比売命、天石門別八倉比売命

神馬越しに大日寺本堂を見る。

こちらが正面の鳥居。

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30