PR

Keyword Search

Comments

【6月17日 朝食前…

New!

Gママさん

New!

Gママさんエキナセアいっぱい…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

19番札所:立江寺

この日(10月15日)は12番札所:焼山寺の宿坊で5:30に起床。

朝風呂をTRYしたが、残念ながら風呂にはお湯なし。

6:30に朝食が部屋に届けられた。

そして7:00過ぎに焼山寺宿坊を出発して19番札所:立江寺に向かう。

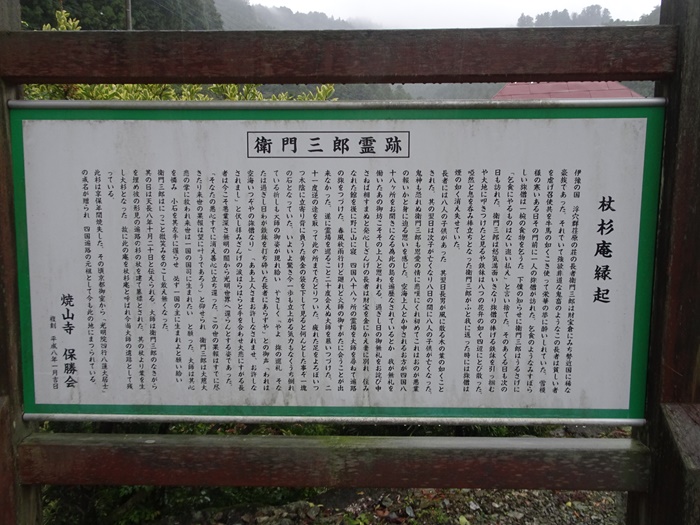

昨日利用した狭い坂道を下ると、左手にある四国遍路の元祖といわれている

「衛門三郎」ゆかりの「杖杉庵(じょうしんあん)」に到着。

弘法大師伝説の残る四国八十八箇所霊場番外札所。本尊は地蔵菩薩。

最初に四国八十八箇所を巡った伝説の人物とされる衛門三郎の終焉の地伝説が

残る場所に建つ寺院

伝説によれば、平安時代前期の天長年間(824年 - 833年)に、伊予国の人であった

衛門三郎は四国巡錫中の弘法大師に行った無礼な行いを詫びるため弘法大師を追って

旅に出たという。21回目に逆回りを行っている途中、四国八十八箇所12番札所焼山寺近くの

この地で力尽き病に倒れた。そこに弘法大師が現れ、衛門三郎は非礼を詫びた。

大師が衛門三郎に来世の望みを訊くと、生まれ変われるなら河野家に生まれたいと

望んで息を引き取った。そこで大師は「衛門三郎再来」と書いて左の手に握らせた。

天長8年(831年)10月20日のこととされると。

大師は衛門三郎をこの地に葬り、墓標として衛門三郎が遍路に使用した杉の杖を立てた。

これがやがて根を張り杉の大木となったという。

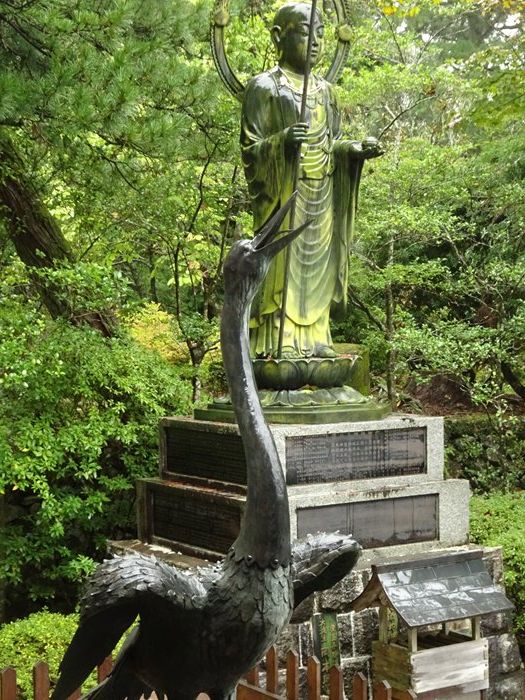

衛門三郎が弘法大師から許しを得る姿の像が。

更に坂を下って行くと右手に広場があり、その隅に「おへんろ駅」 と書かれた看板が。

ここ鍋岩の左右内の人達が運営している「おへんろ駅」という売店らしいが、早朝の為

まだ人もおらず品物も並んでいなかった。

道沿いにある土産物屋「すだち館」を訪ねる。

ここは宿坊も営んでいるとのことで欧米人のお遍路を含めた男性達が宿泊していたようであった。

店の内部には所狭しと土産物が並んでいた。

10/2日のNHK『鶴瓶の家族に乾杯』の放送で、俳優の遠藤憲一と鶴瓶が「素敵な家族を求めて」

のぶっつけ本番旅で夏にこの店を訪ねたとのこと。

しかしその部分はカットされたとオバチャンが。

袋に入ったスダチを土産に購入。

33号線⇒55号線に出て勝浦川を渡り55線へ出る。立江川手前で右折し川沿いを走ると

19番札所:立江寺(たつえじ)に到着。

仁王門は入母屋造楼門、金剛力士(仁王)像を安置。

金剛力士仁王の阿吽像。

立江寺 境内配置案内図。

山門を入ると左に鐘楼が、右には毘沙門堂があり隣に手水場がある。その先左側に本堂が建ち、

本堂左に観音堂がある。本堂を背にして境内の南に進むと右に多宝塔、左に神変堂があって

奥に大師堂が建つ。大師堂の右に黒髪堂がある。納経所は山門の正面奥の右側である。

![20150304152553[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/f3af05fb02361eb0eb5dfb6e45198c7eedecf7d5.15.2.9.2.jpeg)

手水舎と子授け地蔵尊。

聖龍美観音像。

子授け地蔵尊。

多宝塔とその前に毘沙門天堂が。

内部の毘沙門天立像。

先祖供養、水子供養の「経木流し所」 。

修行大師像。

多宝塔。

大正7年建立、一辺5.59m、上重は銅板葺き、初重は本瓦葺き。

太師堂。

堂内。

赤い涎掛けの様々な地蔵。

多宝塔を見上げる。

庚申堂・神変堂。

正面が方丈、客殿。

護摩堂。

本堂。

縁起によると、聖武天皇(在位724〜49)の勅願で行基菩薩によって創建された。

勅命により行基菩薩が光明皇后の安産を祈るため、念持仏として5.5センチほどの小さな黄金の

「子安の地蔵さん」を彫造した。これを「延命地蔵菩薩」と名づけて本尊にし、

堂塔を建立したと伝えられる。弘仁6年(815)、弘法大師が当寺を訪れ、このご本尊を拝した。

大師は、あまりに小さなご本尊なので、後世になって失われる恐れがあると、自ら一刀三礼をして

新たに像高1.9メートルもある大きな延命地蔵像を彫造され、その胎内に行基菩薩が彫った

ご本尊を納められた。このときに寺名を「立江寺」と号した。

当時は現在地より西へ400メートルほど山寄りの景勝地にあって、七堂伽藍を備えた

巨刹であったといわれる。

「天正の兵火」(1575〜85)では立江寺も逃れられず、壊滅的な打撃を受けた。

だが本尊だけは奇しくも難を免れている。のち、阿波初代藩主・蜂須賀家政公の篤い帰依をうけ、

現在の地に移って再建されたと。

本尊の「延命地蔵尊」と書かれた扁額。

鰐口(わにぐち)前にも太い綱が下がっていたが。

そしてこの寺を再建した蜂須賀家の家紋「蜂須賀万字 」が。

賓頭盧様(びんずるさま)。

寿老人 。

本堂の天井画は花鳥風月などが描かれていた。

東京藝術大学教授ら40名余が描いた286枚の格天井画であると。

![o0600080012943702303[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/7b30f6fbb248ac005b39fb3b40dcb548da1c6994.15.2.9.2.jpeg)

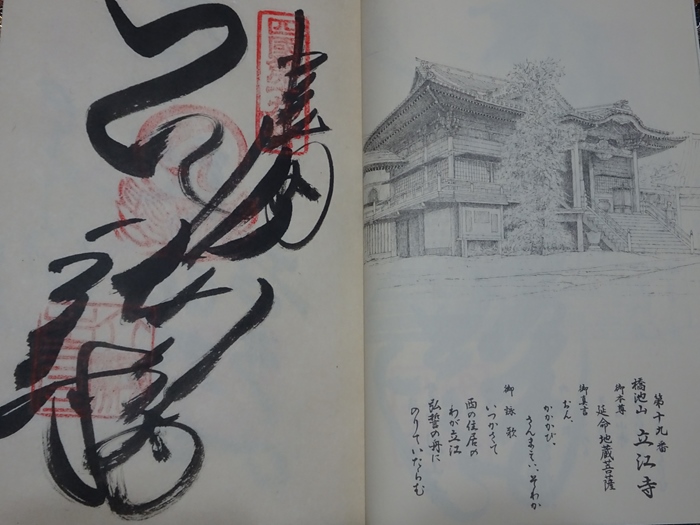

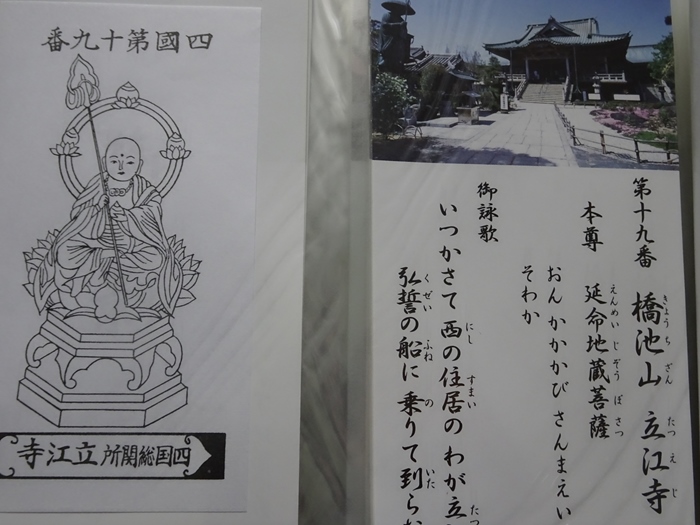

橋池山 摩尼院 立江寺(きょうちさん まにいん たつえじ )

宗派 高野山真言宗

本尊 延命地蔵菩薩

創建 天平19年(747年)

開祖 聖武天皇(勅願) 行基

所在 徳島県小松島市立江町若松12

本尊真言 ”おん かかかびさんまえい そわか”

本堂内部。

納経所前から多宝塔と仁王門を見る。

観音堂。

内部。

鐘楼。

黒髪堂。

大師堂右手にある小祠。不義をしたお京という女がこの寺に詣り懺悔すると

お京の髪の毛が逆立ち、鐘の緒に巻き上げられて残ったという伝説のお堂。

![19E795AAE7AB8BE6B19FE5AFBAE383BBE9BB92E9ABAAE5A082[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/0b024bde98c25d4acebe3595d2b1c3b905a6aa29.15.2.9.2.jpeg)

白杉大明神。

![19番-立江寺-逆打ち-還暦からの風景-四国遍路[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/3569aa112407ea4f6e0b78021dfdb99c339204e0.15.2.9.2.jpeg)

鐘楼と仁王門。

本堂から仁王門を見る。

毘沙門堂と多宝塔そして修行大師の姿も。

納経所、寺務所。

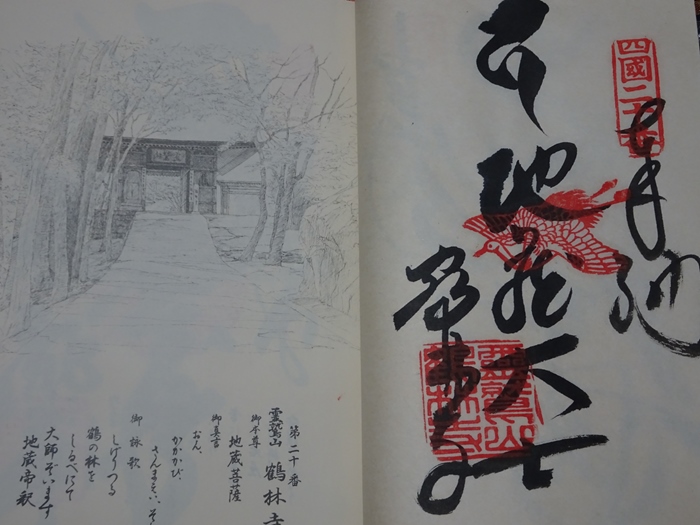

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました

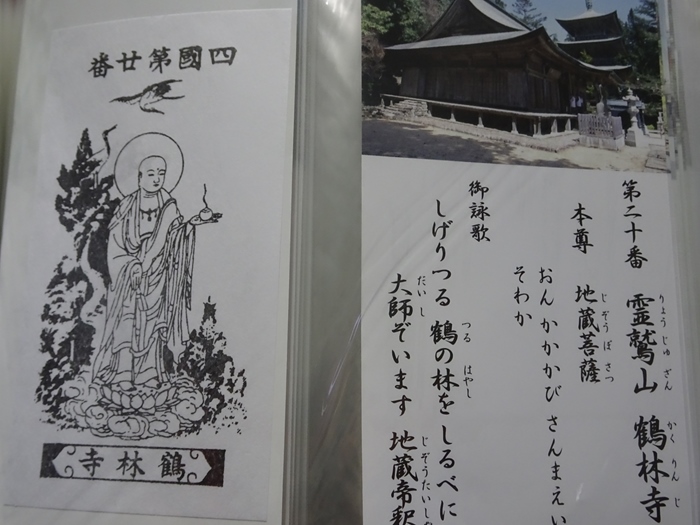

20番札所:鶴林寺

「お鶴さん」と呼び親しまれる鶴林寺は、標高550mの鷲が尾山の山頂にある山岳霊場。

寺への遍路道は険しく、遍路にとっては八十八ヶ所指の難所であるとのことだが

我々は山門近くまでの車道を利用し、山深い霊場に到着できたのであった。

仁王門。

阿形像。

吽形像。

鶴林寺 境内配置案内図。

山門を入ってしばらく参道を進むと右手に六角堂があり、さらに進むと左手に手水鉢があり

右に70段の石段がある。石段下の右手に忠霊殿、左手に護摩堂と大師堂があり、

石段を上り詰めると本堂が建つ。

本堂の周辺に鐘楼、三重塔がある。納経所は大師堂の先にある。

![H107-Garan20[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/30ccc2491e836ff1f2a76a5aa5b9ee27734c5ac5.15.2.9.2.jpeg)

六角堂。

地蔵尊が並ぶ。

苔むした境内の美。

様々な仏像が参道沿いから迎えてくれた。

慈母観音像。

水子地蔵尊。

忠魂殿。

不動明王。

手水場。

本堂への階段を上る。

本堂。

本尊である「波切り地蔵・地蔵菩薩立像」は国の重要文化財。

暴風雨で難破しそうになった船を導いてくれた伝説がある。

霊鷲山 宝珠院 鶴林寺(りょうじゅさん ほうじゅいん かくりんじ)

宗派 高野山真言宗

本尊 地蔵菩薩

創建 延暦17年(798年)

開祖 桓武天皇(勅願)、空海(弘法大師)

所在 徳島県小松島市立江町若松12

本尊真言 ”おん かかかびさんまえい そわか”

別名「波きり地蔵」とも呼ばれる本堂を護るように、両脇に鶴の像が立つ。

寺伝によれば、延暦17年(798年)に桓武天皇の勅願によって空海(弘法大師)が開創。

空海がこの山で修行中に雌雄の白鶴が杉の梢で小さな金の地蔵菩薩像を守護していた。空

海はそれを見て、霊木に3尺(約90cm)の地蔵菩薩を刻み、その胎内に鶴が守っていた

1寸8分の地蔵像を納めて本尊として鶴林寺の寺名を定めた。

境内の雰囲気が釈迦が説法をした霊鷲山に似ていることから山号にいただいたという。

平城、嵯峨、淳和の各天皇からの篤い帰依、源頼朝、義経、徳島藩祖蜂須賀家政などからの

信仰も受けて大いに栄えた。

本尊の伝承として、昔、猟師が猪を追って山に入り矢を放ち、たどって行くと本堂で地蔵菩薩の

胸に矢がささり血を流していた。猟師は殺生を懺悔し仏門に入ったということから

矢負いの地蔵と呼ばれ、本尊にはその傷が残っていると云われていると。

延命地蔵尊。

三重塔の塔が雲の中から姿を見せた。

文政6年(1823年) に建造。各層は和様、唐様と、それぞれに異なった建築手法をとっている。

江戸末期における代表的建築物であり、徳島県でただひとつの三重塔として、県の有形文化財に

指定されているのだ。銅板葺、高さ 23m。

三重塔の見事な木組みと扁額。

延命地蔵尊。

弘法大師像か?

更に苔むした本堂裏の階段を上る。

石造宝塔。

小さな祠が。扁額等は無かった。

祠内部。

三重塔への下り坂の途中にも小さな堂が。 鎮守堂か。

再び三重塔。

鶴と延命地蔵尊。

本堂前の鶴と後ろに三重塔。

本堂への階段を下る。

太師堂。

納経所。

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました

宿坊は休業中。

再び雨で緑の色を増した苔に覆われた参道を楽しみながら鶴林寺を後にしたのであった。

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30