PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

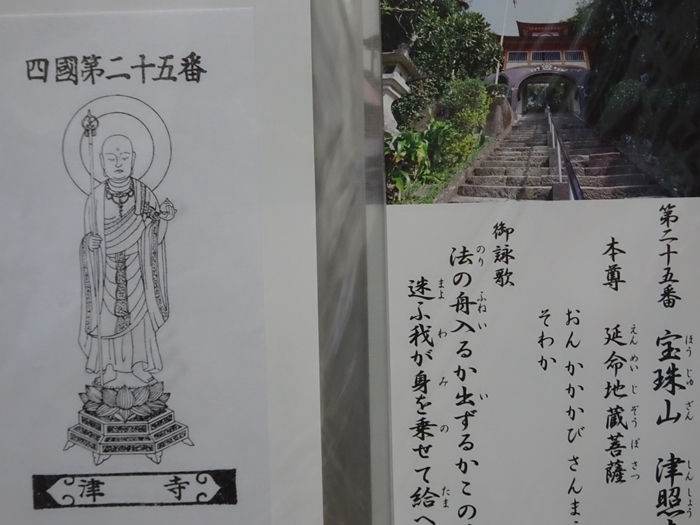

25番札所:津照寺

最御崎寺から室戸スカイラインを下っていくと眼下に土佐湾に拡がる室戸漁港、室戸岬町が。

再び55号線を高知方面に右折し土佐湾沿いを15分ほど進む。

室戸漁業市場の近くに津照寺の仮駐車場があるとのことであったが、駐車場に

辿り着くのに苦労。何とか車を駐め遍路開始。

第25番札所:津照寺の山門。 柱に屋根がついた簡素な門。

津照寺 案内板。

ここは高知県、徳島県にはなかったこの様な案内板。

津照寺 境内配置案内図。

麓の山門を入ると右側に大師堂と納経所が、左側に一木神社がある。

正面の石段で山を登っていくと途中に鐘楼門がある。

125段を登り詰めると右手に手水鉢があり、コンクリート造りの本堂が建っている。

ここからは室津の港や太平洋が一望できる。

![H202-Garan25[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/3c04463b4f7ff8ecea2a6c729addf23dc0bd61e4.15.2.9.2.jpeg)

右側に太師堂。

125段の階段を上る。

写経大師尊像。

丸みを帯びた唐風:鐘楼門

本堂へ上る125段の石段の途中にあり、上層は鐘楼堂で両側に仁王像を安置した変形の

二重門である。

赤の涎掛けを掛けた地蔵が並ぶ。

右に曲がった階段を上ると本堂が姿を現した。

手水場。

本堂は近代的なコンクリート造り(昭和50年竣工)。

室津港を見下ろす小山の上に所在する「津照寺」は、地元では、津寺(つてら)と呼ばれている。

大同2年(807)に、この地を巡錫した弘法大師は、海の安全大漁を祈願して開基された。

船人、漁師の信仰は厚い。別名「楫(かじ)取り地蔵」とも言われていると。

山の形が、地蔵菩薩の持つ宝珠に似ているところから、霊地とし、地蔵菩薩像を刻まれ本尊

として、宝珠山真言院津照寺と号された。長宗我部氏の庇護を受けて津寺村と称して

七町余り地高を有していた。その後山内氏が入国して、更に、一町五反余りの田畑を寄贈され、

寺院の運営も藩営とされ隆盛を極めていた。明治の改革により寺領は、政府に没収され

小作農民に払い下げとなり、寺は廃寺とされた。明治16年寺名復興を許され、現在に

至っていると。

宝珠山 真言院 津照寺(ほうしゅざん しんごんいん しんしょうじ)

宗派 真言宗豊山派

本尊 延命楫取地蔵菩薩

創建 大同2年(807年)

開祖 空海(弘法大師)

所在 高知県室戸市室津2652

本尊真言 ”おん かかかびさんまえい そわか”

本堂内部。

本堂の屋根の「宝珠」と「水煙」。

境内から太平洋そして室津港を望む。

本堂建立記念碑。

本堂から階段を下りる。

素朴な地蔵尊。

漁業殉職者霊塔。

毎年、5月中旬には漁業殉職者慰霊祭と共に盛大な大祭が催されている、

主催者である室戸漁業協同組合が時代の流れと共に高知県漁業協同組合に統合され

室戸支所になっても祭りは変わらず連綿として受け継がれていると。

一木神社。

普請奉行として室津港改修工事を担当した一木政利(一木権兵衛政利)は、

工事が難行したために、一身を海神にささげることを約して竣工を祈願し、

改修が終わると約を違えず人柱となったといい、地元町民がその死を悼んで、

延宝7年(1679年)に港を見下ろす山の中腹に神として祀るようになったと。

稲荷大明神。

太師堂。

太師堂入口横にはこの寺を描いたこの地域の子供の絵画が展示されていた。

六地蔵。

納経所。

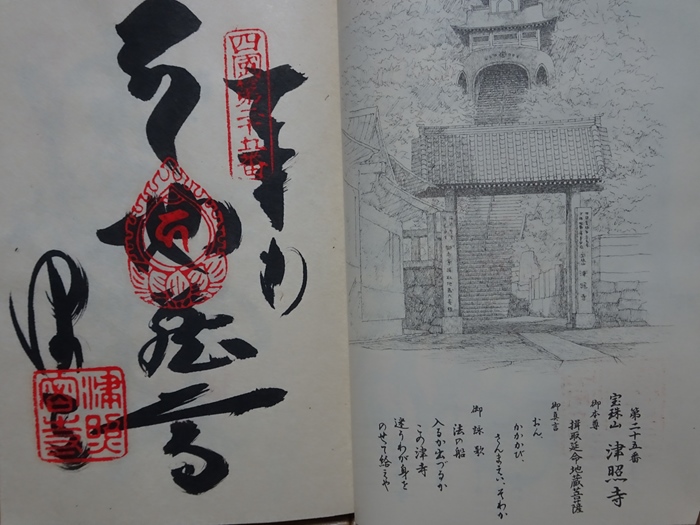

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

三地蔵菩薩。

室津港工事のお邪魔石。

この大石は室津港の工事中、邪魔になり、工事は難航したと。

これを助けたのがご本尊。お陰で室津港は竣工する。住民は感謝して境内に安置したと。

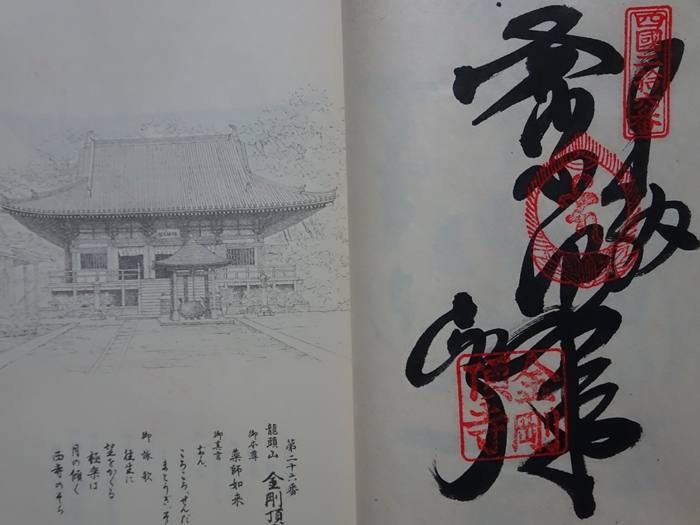

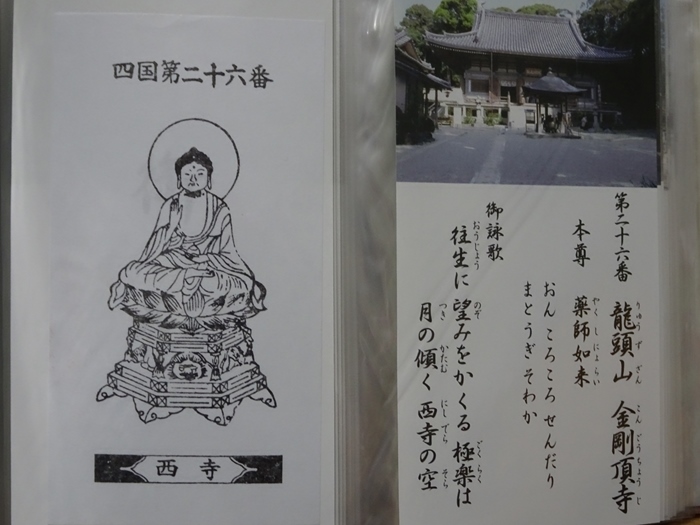

26番札所:金剛頂寺

室戸岬の北西、土佐湾に小さく突き出た行当岬(ぎょうどうみさき)。

その頂きに緑に囲まれた26番札所:金剛頂寺(こんごうちょうじ)があった。

仁王門に向かって61段の厄坂を上る。数え年で61歳は男女の本厄の歳。

厄坂ということで、蓮の花の形が埋め込まれた石段にお賽銭の1円玉

数え切れないほど置かれていた。

仁王門には3mほどもあろう巨大な草履が。

阿形像。プラスチック製?の如き表面。

吽形像。

金剛頂寺 境内配置案内図。

駐車場から厄坂の石段を上って途中に山門があり、さらに上り詰めると広い境内に入る。

すぐ左側に手水場が、左に回り込むと大師堂がある。正面奥に間口の広い鉄筋コンクリートの

本堂が建っている。本堂手前に鐘楼、数々の重文が収蔵されている霊宝殿は本堂の左にあり

地下でつながっている。境内伽藍エリアから左方向に数段下りると小さな池があり中に

弁財天の祠がある。その先に行くと宿坊があり、さらに奥の本坊と通路でつながっていて、

通路の本坊側に護摩堂がある。本坊の下段に魚籃観音石像がある。大師堂に向って右前に

一粒万倍の釜がある。納経所は本堂の手前左にある。智光上人廟は鐘楼と本堂の間から

山林の中に入った奥にあり、その途中にヤッコソウの自生地がある。

![H203-Garan26[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/ab0ecd53bad795f7cf061fe6002a6f34f476c222.15.2.9.2.jpeg)

階段の上に本堂が見えて来た。

境内。

階段上の参道中央に石灯籠そしてその先に大きな屋根を持つ本堂。

手水場。

太師堂。

![ae373e9d[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/334813859e35dd735336e18c970208cd65099685.15.2.9.2.jpeg)

左手にかって、「大師と天狗が問答をした」とのレリーフそして空海の歌碑が。

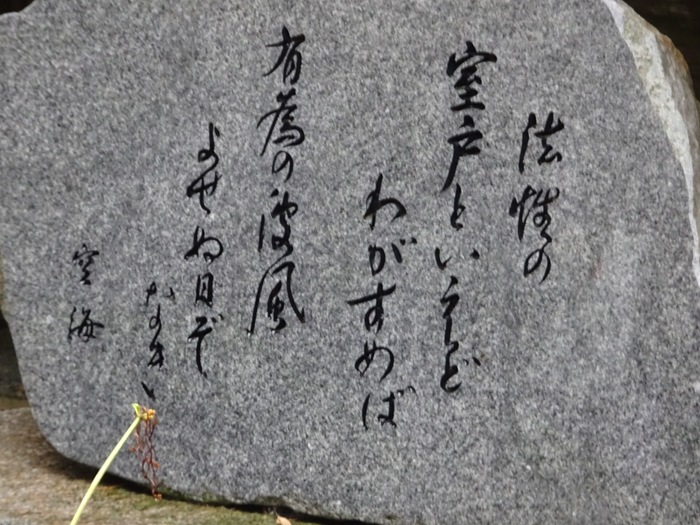

空海の歌碑。

『法性の 室戸といえど 我が住めば 有為の浪風 よせぬ日ぞなき』

香炉堂と大香炉そして奥に本堂。

本堂。

寺伝によれば、平城天皇の勅願により大同2年(807年)に空海(弘法大師)が薬師如来を

刻んで創建し「金剛定寺」と号し女人禁制であったという。

次の嵯峨天皇が「金剛頂寺」の勅額を下賜し、その寺名に改められた。

『南路志』(江戸時代の土佐の地誌)所収の寺記によれば、大同元年、唐から帰国途次の空海が

当地に立ち寄り創建したとされる。同寺記によれば、さらに次の淳和天皇も勅願所とし、

住職も十代まで勅命によって選定されたという。

延久2年(1070年)の「金剛頂寺解案」(こんごうちょうじげあん、東寺百合文書のうち)に

よれば、当時の寺領は現・室戸市のほぼ全域にわたっていた。

室町時代には堂宇を罹災したが、長宗我部元親が寺領を寄進しているほか、

土佐藩主山内家の祈願所とされ、復興は早く整備された。その後、明治32年(1899年)の

火災で伽藍を焼失し、本堂ほか現存する堂宇は再建であると。

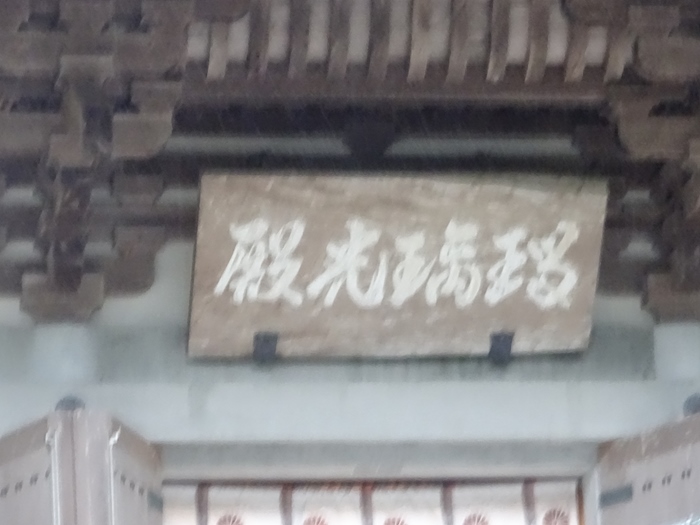

「瑠璃光殿」と書かれた扁額。

薬師如来が祀られた本堂は「瑠璃光(如来)殿」とも呼ばれる。

幸い開帳されていたので、本尊と脇仏、十二神将像などを拝観できた。

龍頭山 光明院 金剛頂寺(りゅうずざん こうみょういん こんごうちょうじ)

宗派 真言宗豊山派

本尊 薬師如来

創建 大同2年(807年)

開祖 嵯峨天皇(勅願)、空海(弘法大師)

所在 高知県室戸市元乙523

本尊真言 ”おん ころころ せんだりまとうぎ そわか”

捕鯨八千頭精霊供養塔。さすが高知県。

鐘楼。

霊寳殿。

正倉院を思わせる形状を持った霊寳殿には、国指定重要文化財7点をはじめとした、

平安朝古器、仏具、仏画、古文書など50点あまりの寺宝を後世に伝えるため、

厳重に保管されていると。

一粒万倍の釜。

大師が粥を炊くと一粒が万倍になったと伝えられる釜。

![26BK[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/07df223883a3903a30f3caf4a7968f43e2b11a12.15.2.9.2.jpeg)

稚児大師尊像。

左に「がん封じ乃椿御霊木」。

その名の通り、撫でると癌封じなるといわれる霊木。

![db7bf628[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/e0f06c8323d6206e495c47bc1928dd2a80a9fa5b.15.2.9.2.jpeg)

「がん封じ乃椿」

![5f36e0a0[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/574a2b1412aedc9c4d57e2460abbadabbcc466c3.15.2.9.2.jpeg)

金剛頂寺の御詠歌が刻まれていた。

『往生に 望みをかける 極楽は 月の傾く 西寺のそら』

大師立像。

大師様がこの場所で天狗と問答して、天狗を足摺岬に封印したそうで、

足摺岬方向に睨みをきかせる方向に建てられているのだと。

接待所。

檀家の方達が当番制で美味しいふかし芋とお茶がお接待されると。

しかしこの日は雨のためか、それとも時間が遅かったのか既に閉店。

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

時間的にこの日の遍路はこの寺で終了とし、今宵の宿の高知駅近くのビジネスホテルに向かう。

55号線で奈半利を通過中に、大きな看板に目がとまりました。

『なはり 素通り禁止八策』と。

遍路道中に学んだ土佐弁講座。「いお」は魚?

道路沿いの何カ所かに津波避難センターが。

無事、高知駅近くのビジネスホテルにチェックイン。

近くの鮮魚店に入りこの日の反省会。

ビール片手に名物「かつおの藁焼き」や高知名物を注文。

締めは徳島ラーメン。

ニンニクたっぷりの味噌味ラーメンを完食したのであった。

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30