PR

Keyword Search

Comments

【6月17日 朝食前…

New!

Gママさん

New!

Gママさんエキナセアいっぱい…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

63番札所:吉祥寺 (きちじょうじ)

62番札所:宝寿寺から国道11号線(讃岐街道)を東に向けて1.4km強を走ると

63番札所:吉祥寺に到着。

正面に吉祥寺の山門。

インドの四天王の一人毘沙門天を本尊とするためか山門の前には

一対の「象」の像が向き合っていた。

山門の扁額には「密教山」と。

宝寿寺から吉祥寺までの走行ルート。

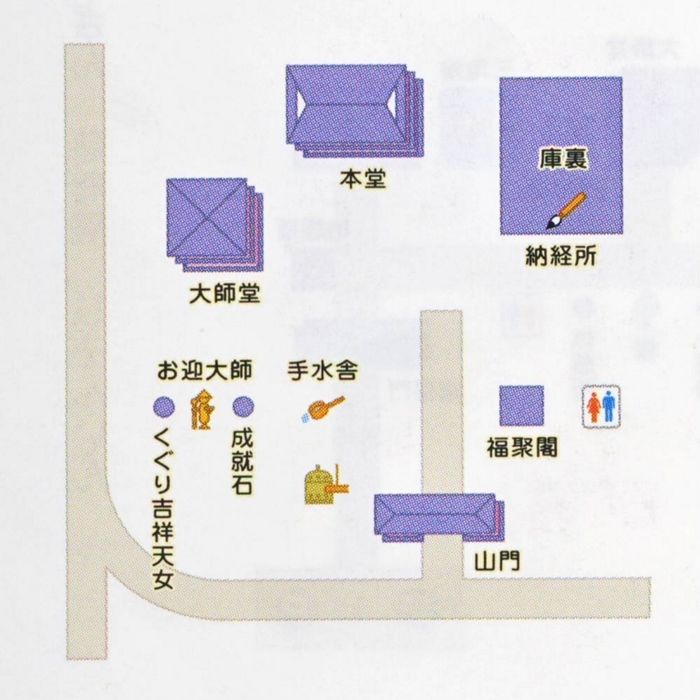

吉祥寺 境内配置案内図。

「山門を入って左側に鐘楼、手水場があり、少し進んで右に庫裏と納経所、左に本堂、

その左に大師堂である。」

境内の「巡りゆく思い」と題された作品。

伊予之二名島(いよの・ふたなのしま)、胴体が一つで、顔が四つの島、四国、

その骨格たる石鎚山、見事な造形であると。

福聚閣(ふくじゅかく)。

庫裏前のお堀に浮かぶ極彩色の八角堂の福聚閣には本尊の毘沙門天を除いた六福神が

祀られており、本尊の毘沙門天を合わせて七福神となる

四国七福神は吉祥寺と近辺の横峰寺・宝寿寺・前神寺・西山興隆寺・極楽寺・

安楽寺の6ヶ寺を巡るのだと。

手水舎。

水子地蔵尊。

お迎え大師(左)と くぐり吉祥天女(右)

くぐり吉祥天女は貧苦を取り除き、富貴財宝を授かるという。

お迎え大師。

くぐり吉祥天女

成就石。

本堂付近から目を閉じて金剛杖を持って石が置いてある場所まで歩いて行き、

石に開いてある穴(直径約30cm)に金剛杖を突き通すと願いが叶うと伝わると。

鐘楼。

吉田真照の句碑。

「有難や美阿登慕うて二十五歳」

弐千回、参千回、八十八ヶ所 百回の文字が刻まれており

参拝回数の記念碑か。

本堂。

寺伝によれば弘仁年間( 810

年 -823

年)に空海(弘法大師)が光を放つ檜から

毘沙門天・吉祥天・善賦師童子を刻み、安置したのが起源といわれる。

当初は坂元山(現在地より南へ約 2km

ほど登った標高 368m

地点)にあったが、

豊臣秀吉の四国征伐の際に焼失。詳しくは 1585

年(天正 13

年)に小早川隆景が

高尾城を攻めたとき、その山中にあった当寺も兵に放火された。

万治 2

年( 1659

年)に大師堂があった現在地に、坂元山にあった本尊毘沙門天坐像が移され、

再建された。

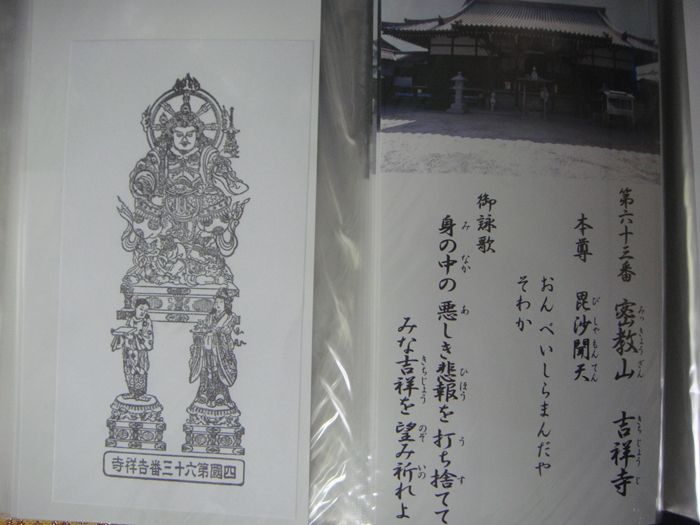

持国天・増長天・広目天と共に四天王の一尊に数えられる武神であり、四天王では多聞天として表わされます。

吉祥寺では「毘沙聞天」と表記する際に多聞天の「聞」の字を使っていますが、通常は「毘沙門天」と「門」の字で書くのだと。

本尊・毘沙聞天像は秘仏で60年に一度だけ開帳され次回は西暦2038年とのこと。

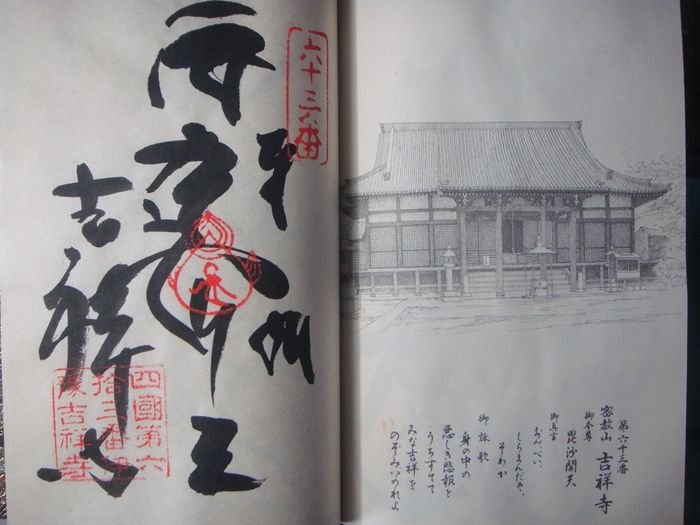

密教山 胎蔵院 吉祥寺(みっきょうざん たいぞういん きちじょうじ)

宗派 真言宗東寺派

本尊 毘沙門天(毘沙聞天)(秘仏)

創建 (伝)弘仁年間( 810

年 - 823

年)

開祖 (伝)空海(弘法大師)

所在 愛媛県西条市氷見乙 1048

本尊真言 ”おん べいしら まんだや そわか”

大師堂。

大師堂 内部。

本堂前からの境内。

「念ずれば 花ひらく」、この石碑は別の寺でも見かけた。熱心な信者の奉納か?

左から弘法大師千五十回、一千一百回、千百五十回遠忌報恩謝徳也。

境内の桜も満開。

納経所へ。

お遍路の可愛らしい人形が。

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

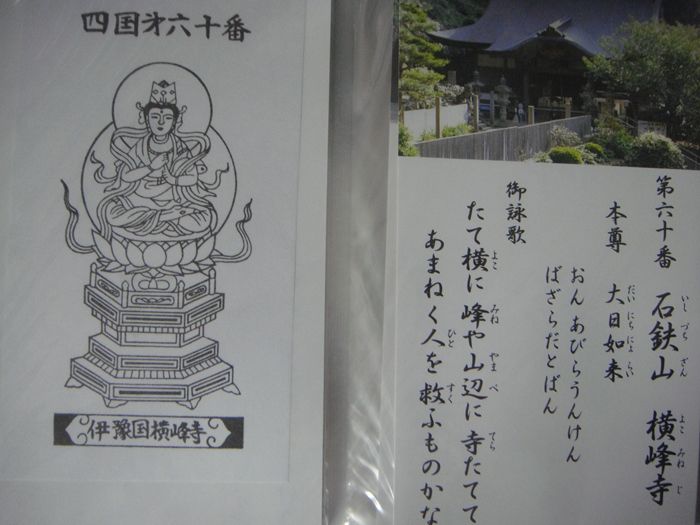

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

「二百回 結願の碑 大本徳森翁」の石碑。

ただただ脱帽。

松山真講会 40周年記念碑。

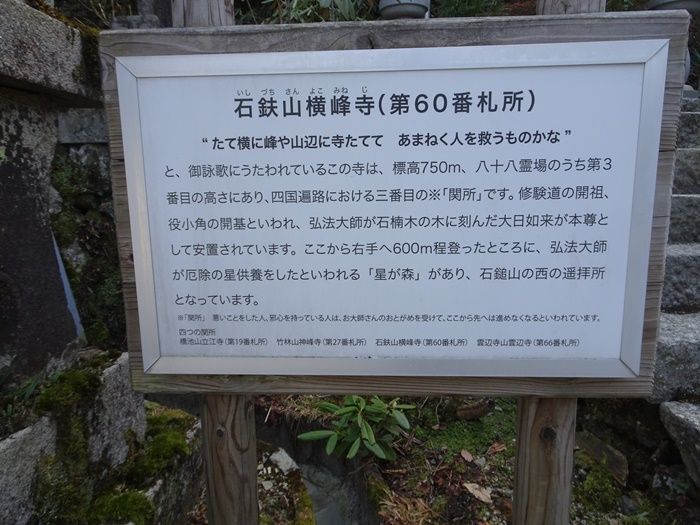

60番札所:横峰寺 (よこみねじ)

吉祥寺を後にし直ぐに県道142号線の狭い山道を登っていくと左手に黒瀬湖が姿を見せた。

1973年(昭和48年)完成、県下でも有数の水量豊富なダムであり、西条市の産業発展の

礎となっていると。鏡のような水面には、時はに「逆さ石鎚」が映り込むと。

更に上って行くと、平野林道の料金所が。

石鎚森林組合が管理している有料道路(約6km)であり、往復通行料金は

普通車1,850円(駐車場代含む)。

12月29日より2月末日までは冬季通行止(冬季通行止期間中でもゲートは開いており

自己責任で通行は可能であるが、道路修復工事の為途中までで止まることがあり要注意)と。

狭い林道を更に上って行く。

そして頂上駐車場に到着。

吉祥寺から横峰寺までの走行ルート。

山の中でWIFI信号が弱いため、往復のルートがズレていますが同じ山道なのです。

眼下には瀬戸内海・西条市の臨海工業地帯が望めた。

今治造船・西条工場をズームで。

現役の頃、この近くにあるアサヒビール四国工場に何度か通ったことを想いだしたのであった。

駐車場に車を駐め、更に横峰寺に向かって山道を上っていく。

横峰寺への案内表示板。

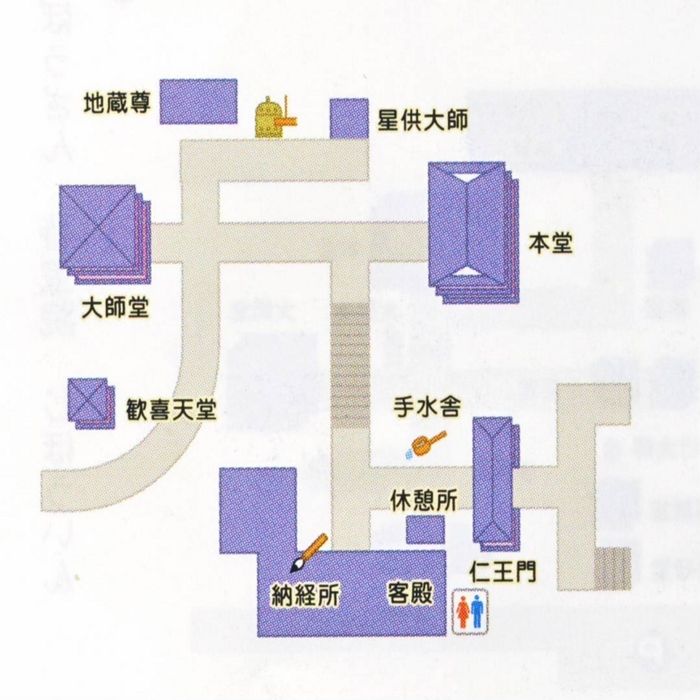

横峰寺 境内配置案内図。

「山門を入り参道を進むと右に手水場があり、左に行くと庫裏・客殿・納経所が、右の石段を

上がると正面に鐘楼・星供大師があって、その右に本堂が建つ。本堂の向かいの参道を進むと

正面に大師堂が、その右に聖天堂がある。 シャクナゲが境内一面に咲きほこる5月上旬は

それ目当ての観光客も来て、ゴールデンウイーク期間は自動車が渋滞するほどである。」

境内に入ると星月堂(納骨堂)が左手に。

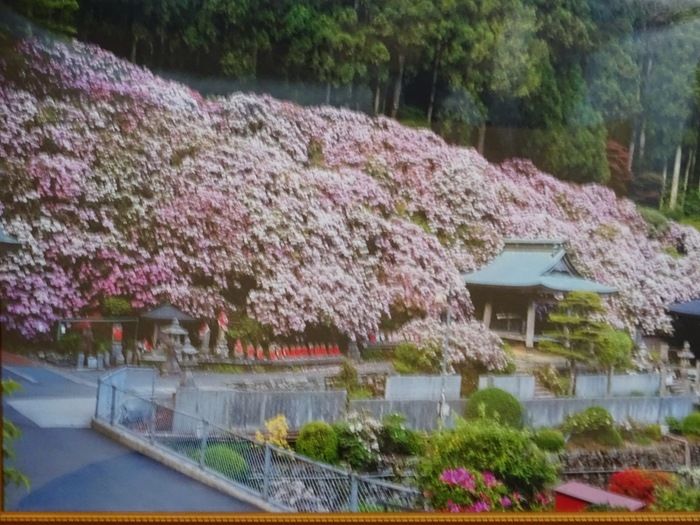

境内への山の斜面には シャクナゲが一面に。

5月中旬には写真の如く開花し、平野林道が渋滞するほどに花見客が訪れると。

客殿。

境内の正面に本堂が。

歓喜天堂(聖天堂)。

大師堂。

参道左手には多くの石仏が並んでいた。

弘法大師を近くから。

歴史を感じさせる多くの石仏・地蔵尊が並ぶ。

鐘楼。

正面に大師堂、左手に歓喜天堂(聖天堂)。

本堂。

「寺伝によれば役行者(役小角)が石鎚山頂で修行をしていたところ、蔵王権現が現れたので

その姿を石楠花の木に刻んで堂に安置したという。その後行基が天平年間( 729

年 - 748

年)に、

空海(弘法大師)が大同年間( 806

年 - 810

年)に入山したと伝え、空海が入山した際に

大日如来を刻み、これを本尊としたという。

前神寺とともに石鈇権現の別当寺であったが、明治 4

年に廃仏毀釈によって廃寺となり、

明治 13

年に大峰寺の名前で復興、その後、明治 42

年( 1909

年)に元の横峰寺の名に戻される。」

神社を彷彿とさせる権現造りの本堂に、神仏習合の面影が残っているのだと。

大師堂とは参道を挟んで正面から向き合っていた。

石鈇山 福智院 横峰寺 (いしづちざん ふくちいん よこみねじ)

宗派 真言宗御室派

本尊 大日如来

創建 (伝)白雉 2

年( 651

年)

開祖 (伝)役小角

所在 愛媛県西条市小松町石鎚甲 2253

本尊真言 ”おん あびらうんけん ばざらだどばん”

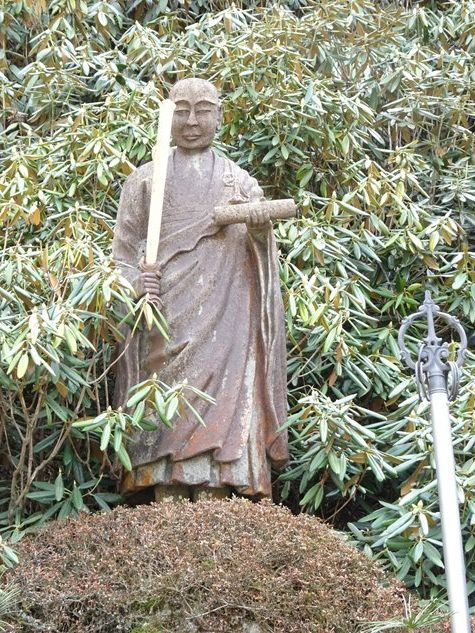

星供大師像が正面に。

「星供」とは仏教系統の星祭で、『宿曜経』などの説により、北斗七星・九曜・十二宮・

二十八宿を供養し、除災・延命・増福を祈る法会。冬至・正月・節分などに行う行事。

西日本最高峰・石鎚山系中腹にある札所は古くから遍路泣かせの難所と言われています。

開祖は修験僧の開祖・役行者小角(えんぎょうじゃおづぬ)。白雉2年(651)、

星ガ森(石鎚山遥拝所)で修行中の役行者小角は、石鎚山頂で蔵王権現のお姿を見て、

そのままの姿を石楠花(しゃくなげ)の木に刻んで小堂に安置しました。

弘法大師が42歳の厄除け開運祈願の修行の為、この山へ登り星祭りの修行を行い、

その結願の日に役行者と同じ権現様の姿を見せました。そこで大師はこの山を霊山と

定め大日如来を刻み本尊として安置し第六十番札所に定められたと。

星供大師像。

標高750mの地でシャクナゲを背に右手に剣、左手に星供に巻物を持って立っていた。

鐘楼堂。

鐘楼堂を別角度から。

納経所への階段を下る。

納経所。

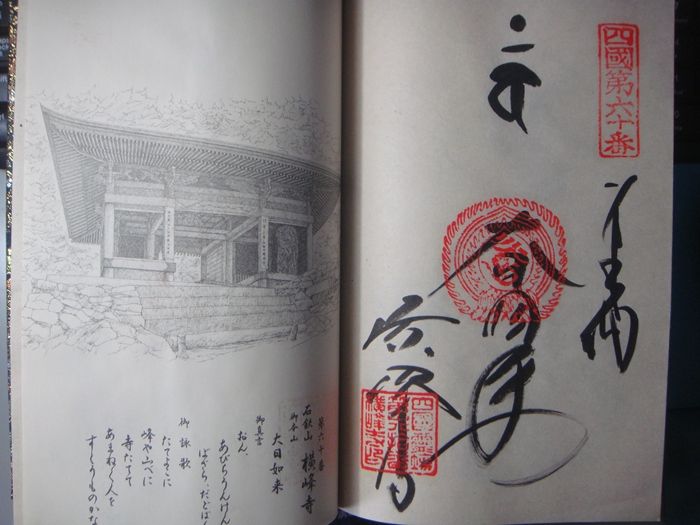

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

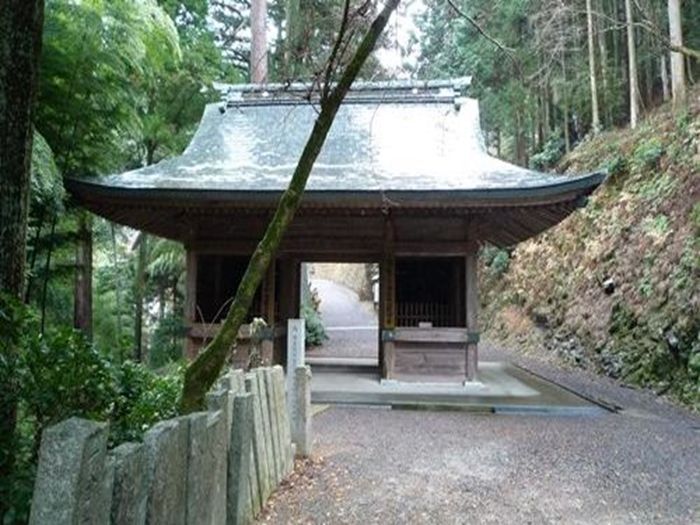

仁王門からの参道にある手水舎。

山門を見つめる旅友。

手水舎前から山門をズームで。

車によるお遍路の場合、山門・仁王門を潜らないケースが時々発生するのであった。

納経所前から階段上の大師堂方面。

大師堂を再び訪ねる。

大師堂内部。

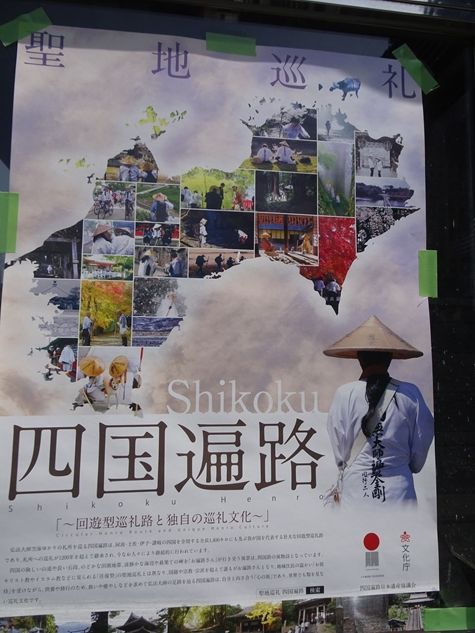

「 聖地巡礼 四国遍路

」のポスター。

「弘法大師空海ゆかりの札所を巡る四国遍路は、阿波・土佐・伊予・讃岐の四国を全周する

全長1400kmにも及ぶ我が国を代表する壮大な回遊型巡礼路であり、札所への巡礼が1200年を

超えて継承され、今なお人々により継続的に行われている。

四国の険しい山道や長い石段、のどかな田園地帯、波静かな海辺や最果ての岬を

「お遍路さん」が行き交う風景は、四国路の風物詩となっている。キリスト教やイスラム教

などに見られる「往復型」の聖地巡礼とは異なり、国籍や宗教・宗派を超えて誰もが

お遍路さんとなり、地域住民の温かい「お接待」を受けながら、供養や修行のため、

救いや癒しなどを求めて弘法大師の足跡を辿る四国遍路は、自分と向き合う「心の旅」であり、

世界でも類を見ない巡礼文化である。2015年4月に日本遺産に認定された」と。

再び本堂方面の境内を見る。

客殿廻りの庭園を見下ろす。

そして駐車場にある休憩所・売店へ。

アイスクリームを楽しむ。

売店の前には多くのアルミ缶製の風車がぶら下がっていた。

売店の女性が一つをプレゼントしてくれました。

人になれた野鳥・ヤマガラが、餌のヒマワリの種を食べに旅友Sさんの掌に。

心温まる瞬間なのであった。

・・・ つづく

・・・

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30