PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

車窓から目に入るのが、地域独特の強風「遠州の空っ風」を利用した風力発電の為に

設置されている巨大な風車群。

『高松川水門』とその後ろに巨大な風車群。

菊川左岸支川の高松川の合流点に、菊川本川による洪水や海からの津波・高潮による

高松川への逆流防止施設として、平成4年度に高松川水門を建設したのだと。

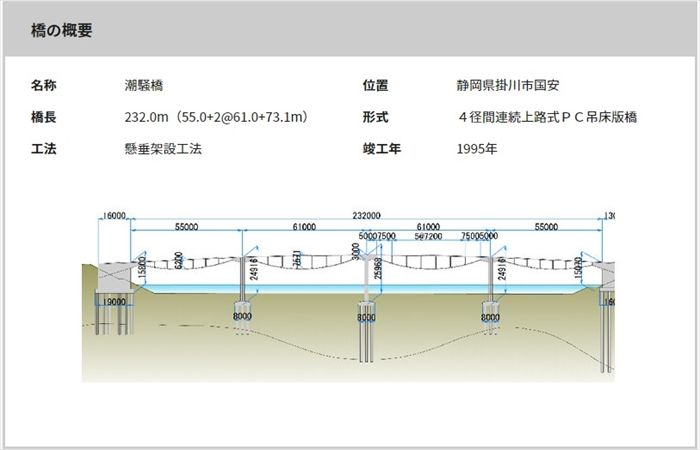

潮騒橋があるのは静岡県掛川市国安。

旅友のSさんから静岡県掛川市に「逆アーチ型」の珍しい橋があるとの情報を聞き

向かったのであった。

静岡県道376号浜松御前崎自転車動線(太平洋岸自転車道)の自転車歩行者専用道路橋で、

世界初の連続上路式PC吊床版橋として、1995年(平成7年)に完成し、1994年(平成6年)に

土木学会田中賞、PC技術協会賞、静岡新聞社賞を受賞した。

吊床版橋として国内最長を誇る。遠州灘が見渡せる眺望で有名。

まさに逆アーチ型!

潮騒橋の構造形式は、4径間連続上路式PC吊床版橋という世界的にも例を見ない

新しい構造形式の橋で、吊床版橋としては日本国内最長の橋であると。

この橋は長さ232m、幅3m、近くのマリーナに出入りする船舶が橋の下を通過する為、

航路高は9.5mも確保されていると。

ちなみに、上路式吊床版橋は吊床版の上に鉛直材を介して路面となる上床版を載せた構造の

『吊床版橋(つりしょうばんきょう)』であると。

『橋の概要』。

世界で唯一のアーチが4つある『吊床版橋(つりしょうばんきょう)』であると。

大東総合運動場手前の風力発電設備。

汚水マンホール。

2005年、旧大東町は掛川市、小笠郡大須賀町と合併、掛川市の一地区となった。

マンホールには、「潮騒橋」と「町の木・松」「町の花「水仙」、それに町章が

描かれていた。

潮騒橋に近づいて。

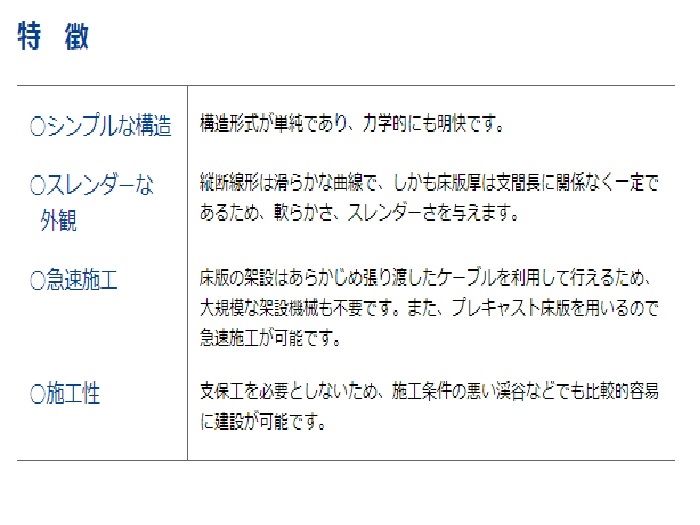

潮騒橋の特徴。

PCとはプレストレスト・コンクリート (P restressed Concrete

) の略称。

Pre(プレ)前もって、stress(負荷)をかけるという意味から、直訳すると

PCの技術を用いることによって、コンクリートの最大の弱点(圧縮には強いが

引張には弱い。)を克服することができるのだと。

吊床版橋の日本国内実績表。

潮騒橋は静岡県建設技術センターにより設計され、住友建設・ピーエス・若杉組JVにより

1995年に完成。

橋梁として高く評価されており、土木学会より土木学会田中賞作品部門が授与されているのだと。

潮騒橋は1級河川『菊川(きくかわ)』に架かる橋。

『菊川』は静岡県掛川市東山の粟ヶ岳周辺に源を発し南流。途中菊川市の中心部を縦断し、

掛川市国安から遠州灘に注ぐ。24の支川とともに菊川水系を構成している。

古代においては大井川は(古大井川)の流路のひとつとして大井川とつながっていたが、

その後上流から運ばれた土砂の堆積と地盤の隆起により牧之原台地が形成され、

これにより大井川が北に進路を変えたために大井川から分離してできた川であると

考えられているのだと。

橋は 幅3mで

歩道橋の如し。

潮騒橋は、太平洋岸自転車道の菊川河口に掛かっていて、歩行者と自転車専用の橋。

堤防の階段を下りて橋の下から見上げてみると、吊橋は上から吊ってある橋ばかり

見て来たので、橋の下側をこの迫力満点のアーチ部分が支えている事に不思議さと

違和感を感じてしまったのです。

目の前には遠州灘が180度拡がっていた。高い橋の上から眺められる雄大な大海原の景色は実に最高。

橋の上の旅友の姿。高いところは嫌いなはずなのにブログ取材は精力的。

それとも「山羊や煙」と仲良しなのであろうか??(笑)

晴れた日には、橋のたもとにちょうど太陽が沈んでいくのが見どころであると

『ネット』情報から。

【 https://co-trip.jp/article/307931/ 】より

菊川の上流側を見る。

『高松川水門』をズームで。

ところで、この様な橋の構造にどの様なメリットがあるのかは全く理解できない私である。

ネットで調べてみると、この様な説明があった。

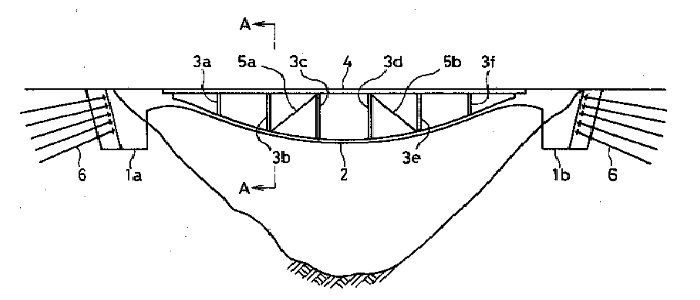

『上路式吊床版橋は、図に示すように、地盤または岩盤上に固定支持された橋台1a,b又は橋脚間に、

高張力の鋼材を内包したコンクリートの吊床版2を張架し、その上にほぼ鉛直な支柱3a~fを

立設して上路桁4を支持する構造形式であり、この上路桁4の上側が橋面となるものである。

上記吊床版2は、支間長に比べて極めて厚さが薄い部材であり、橋の軸線方向に埋め込まれた

鋼材の引張抵抗力によって橋台又は橋脚の間にたわみ(サグ)を生じた状態で吊支持される。

吊床版橋は、橋台または橋脚間に張架された吊床版の上面を橋面とするものが一般的であるが、

このような構造では吊床版のサグによって橋の軸線方向に大きな勾配ができ、車輌等の走行には

適さない。このため、このような吊床版橋は主に歩道橋に採用されている。

これに対し、上路式吊床版橋は上路桁を有するので縦断勾配を任意に設定することができる

とともに、サグを大きくすることができるので吊床版に作用する張力を小さく抑えることができ、

吊床版内に配置する鋼材及び吊床版を支持する橋台のアンカー等を低減して橋全体の構築費用を

少なくすることが可能となる。

また、このような構造形式は、一般的な桁橋等を比べても、断面が小さい部材で構築することが

でき、支保工、ケーブルクレーン、大型の重機などを使用せずに急速施工ができるため、

積雪量の多い寒冷地における渓谷等の施工条件が極めて劣悪な場合にも合理的な構築ができると

いう特徴を有している。』と。

解ったような、解らないような・・・・・。

上側にアーチがある通常のアーチ橋と比較すると、どの様なメリットがあるのでしょうか?

鉄骨構造ではなく、外面的にはコンクリート構造で、ただ、重しをぶら下げているだけにしか

思えない化学屋??なのです。

全くの素人の私が理解できるように、どなたか、もっともっと易しく説明していただける方の

書き込み、ご指導をお待ちしています。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12