PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ …

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

赤坂宿の旧東海道を更に西に進む。

いまでも東海道の面影を感じさせる町並みが残っていた。

路地を左手に折れると、正面に見えたのが『長福寺』の山門。

入口は薬医門で左右は白壁になっていた。

長福寺のある場所は、行政上の区分から言えば音羽町になる。

豊川市のほうから東海道をたどると旧御油宿、御油の松並木、赤坂宿は隣接していて

ひとつの宿場町の様相を呈していた。

江戸時代には遊女の多かった宿場だったというから、単に宿駅としての機能だけではなく

近郷から男たちが遊びにくる歓楽街的な機能も持っていたのであろう。

いつの世も変わることなく・・・・。

山門の扁額には『三頭山』と。

山門前右側には「信州善光寺出張所」と記載された石柱が。

『鐘楼』。

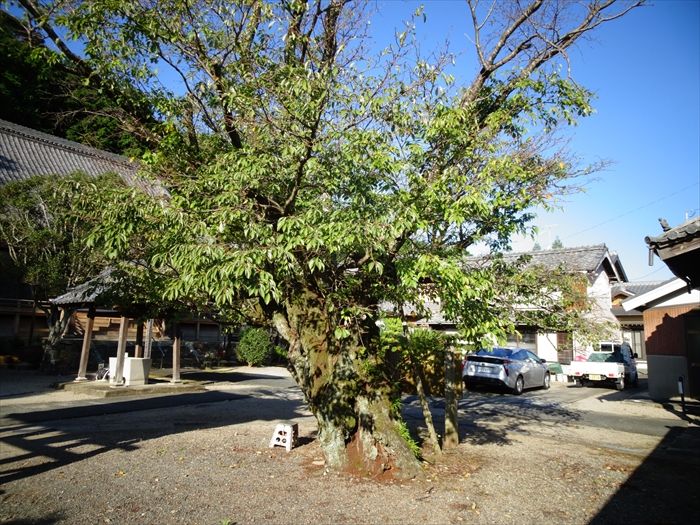

境内にある『長福寺のヤマザクラ』。

昭和55年(1980)に豊川市指定天然記念物に指定。

町内で一番大きなサクラの古木であると。

「この木は、推定樹齢約300年で、幹の周りは目通り約3.3mあり町内で一番大きな

サクラの古木です。この木について、幕末の頃、赤坂の代官所に努めていた役人の

手紙の中に「長福寺の桜も満開になったでしょう。昔、桜を見ながら囲碁をしたこ

とを思い出します。と記されています。」

開花すると・・・。

【 http://yutabi.cside4.com/sakura/hokuriku_tokai/aichi/chofukuji.html

】より

そして『手水舎』と正面に『本堂』。

長福寺の創建は平安時代、宮路弥太郎長富が息子である三河守大江定基の愛妾である

力寿姫(赤坂の長者の娘:定基との別れを悲しんで自害)の菩提を弔う為開かれたのが

始まりとされます。その後、荒廃しましたが大永年間(1521~1528年)善誉慶印が

再興した。

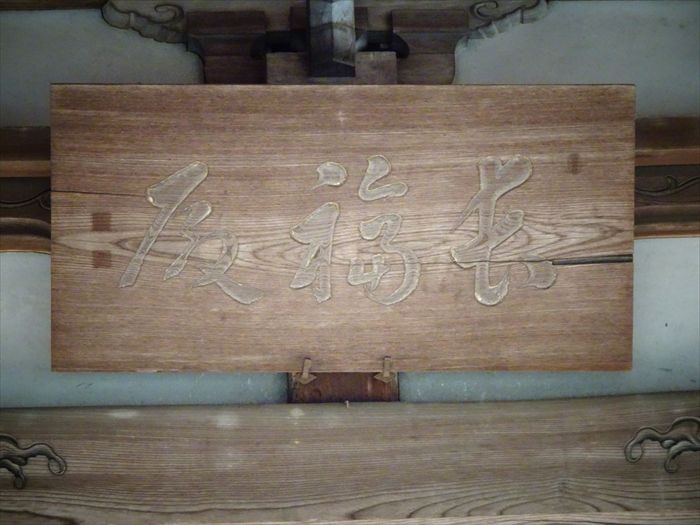

『長福殿』と書かれた本堂の扁額。

正面には見事な向拝虹梁(ごはいこうりょう)、海老虹梁(えびこうりょう)があり、

龍の彫刻が配されていた。

正面に向かって右側の海老虹梁。

正面に向かって左側の海老虹梁。

鐘楼と本堂の改修事業供養之宝塔。

寺宝である『彫刻 観音立像』、昭和30年(1955)に愛知県指定文化財に指定されている。

「この像は、三河の国司であった大江定基が、愛人力寿姫の死を悲しみ、その菩提を

弔うために寄進したとされる聖観世音菩薩です。

平安時代の11世紀後半から12世紀前半に作られたといわれ、恵心僧都の作と伝えら

れています。像高190cmのヒノキの寄木造りで、当初は鮮やかな彩色が施されてい

ましたが、現在ではほとんどの彩色も落ち、素木造りの様相を呈しています。」

裏山の観音堂へと登る石段があった。石段の途中には弘法堂、鎮守社があるのだと。

観音堂の周りにはかわいい石仏群も。更に 本殿裏の山中には三河の国司大江定基との別れを悲しんで 自害した『力寿姫の墓』や

『原田伝左衛門の墓』があるとのこと。

石段横の小さな祠。

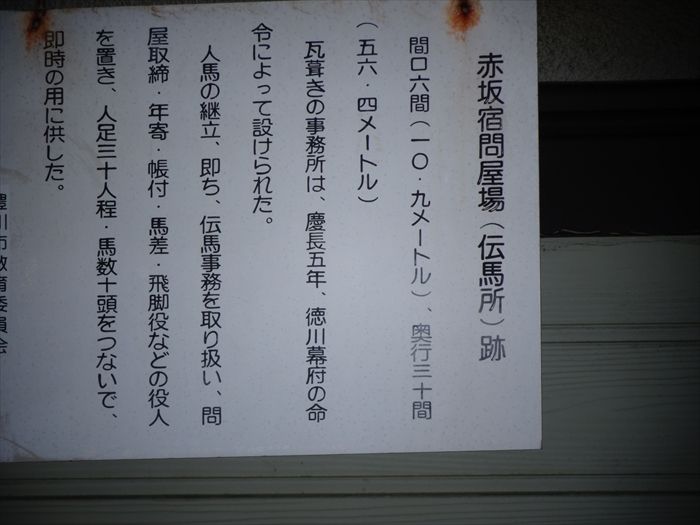

民家の前の電柱横にあったのが『赤坂宿問屋場(伝馬所)跡』説明板。

「赤坂宿問屋場(伝馬所)跡。

間口六間(10.9m)、奥行三十間(56.4m)。

瓦葺きの事務所は、慶長5年、徳川幕府の命令によって設けられた。

人馬の継立、即ち、伝馬事務を取り扱い、問屋取締・年寄・帳付・馬差・飛脚役などの

役人を置き、人足30人ほど・馬数10頭をつないで、即時の用に供した。」

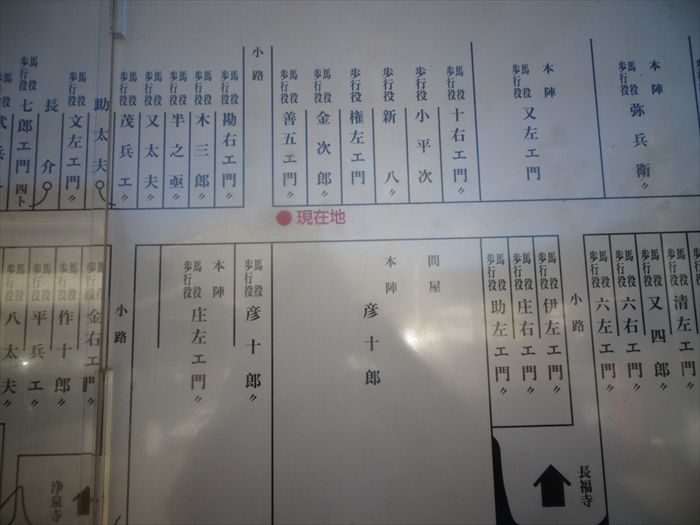

赤坂宿では、初め彦十郎が本陣と兼務していたが、文化年間より弥一左衛門に代わり、

幕末には弥一左衛門と五郎左衛門の二人で執り行っていたと。

残念ながら、内部は更地になっていました。

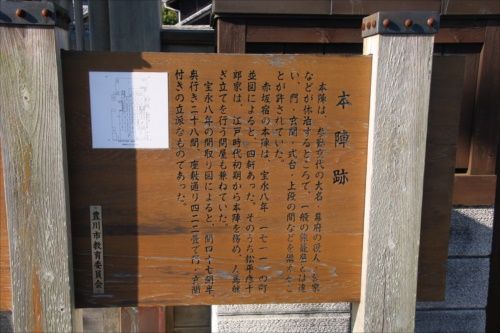

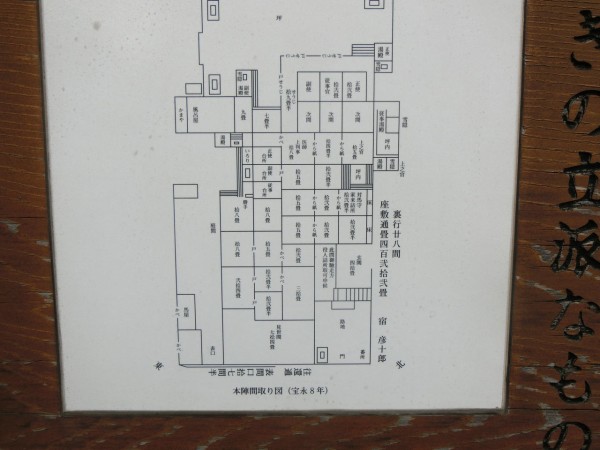

説明板によれば、宝永8(1711)年には、間口17間半、奥行き28間。門と玄関がついた

建物だったそうだ。

「本陣跡

本陣は、参勤交代の大名・幕府の役人・公家などが休泊するところで、一般の旅籠屋とは違い、

門・玄関・式台・上段の間などを備えることが許されていた。

赤坂宿の本陣は宝永8年(1711)の町並図によると、四軒あった。そのうち松平彦十郎家は、

江戸時代初期から本陣を務め、人馬継ぎ立てを行う問屋も兼ねていた。」

「宝永8年の間取り図によると、間口17間半、奥行き28間、座敷通り422畳で門・玄関付きの

立派なものであった。」

左手角にあったのが復元された『高札場』と『赤坂宿街並みの図』案内板。

広場奥の『高札場 』 。

『きりしたん宗門禁制』。

切支丹を密告すれば褒美を出すとして、

ばてれん:銀500枚、いるまん:銀300枚、などと書いてある。更にこれらの者を匿ったりしたら

名主は元より五人組、一族共に罪科を問うと書いてある。まさに住民による相互監視の推奨。

ただイルマンとは?調べてみると

「宣教師の称号の一つ。助修士。平修道士。イルマンが司祭職に叙階されると伴天連となる」

なるほど、それで伴天連に比べ銀200枚も少なかったのだ。

その他、火付け禁止の定め、親子兄弟夫婦仲良くし、奉公に精を出すべきこと、もあった。

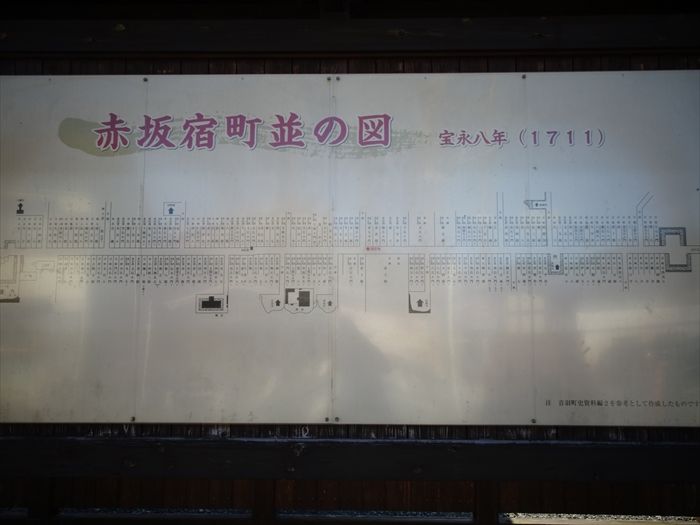

『赤坂宿街並みの図』。

『赤坂宿町並の図 宝永八年(1711)』

住民の名前入りの詳細な図。現在では個人情報の観点からすると・・・。

右手には『赤坂宿公園』

赤坂宿跡公園にあった『赤坂宿のまつり』についての案内板。

「赤坂宿の『大名行列』は歴史ある旅籠など江戸時代に栄えた宿場町の面影が残る通りを、

参勤交代の一行が練り歩きます。赤坂杉森八幡社の祭礼で、大名行列の最後尾では長持ち衆による

寸劇も披露。境内に芝居舞台があることでも知られる八幡社では、古来から人形芝居や神楽などが

奉納されてきており、その伝統を偲ばせる余興が祭りの楽しみのひとつです。」

毎年10月の第2日曜日に開催されるとのことで、今年は前々日の13日(日)に開催されたとの

ことであった。

「東海道赤坂宿に伝わる『雨乞まつり』は、約300年むかしの宝永年間に発するといわれています。

宝永年間には富士山の噴火、大地震、干ばつによる飢饉など、天変地異による被害が多かった。

そんな中ここ赤坂宿でも、雨乞いの神事が行われたのでしょうが、それを恒例の『まつり』

としてしまったところが面白くてたのしい。

三味線、笛、太鼓のお囃子をのせた山車を従えて、武士や歌舞伎役者に扮する地元おまつり青年、

町娘たちが練り歩く。しかもゆったりと。

のどかな風情がただよう、真夏赤坂宿のまつりです。」

『尾崎屋』。

曲げわっぱ(木で出来た弁当箱)などの木工品や民芸品を製造・販売している店であったと。

二階の連子格子に軒行灯がかかり、

「東海道五十三次 赤坂宿 曲物民芸品製造卸問屋」と書かれていた。

こちらは『旧旅籠大橋屋』

大火後の1733年(享保18)には、家数400軒のうち83軒が旅籠であった。

大橋屋は大旅籠に属する部類。間口23間、奥行き9間の大橋屋は旧屋号を鯉屋といい、

1716年(正徳6)の建築とされている。

赤坂宿の旅籠の中では大旅籠に属し、入口の見世間、階段、2階の部屋は往時の様子を留め、

広重赤坂のモデルの旅籠とも言われ、中庭や灯籠も残っているのだと。

「大橋屋」は、平成27年に営業終了、保存され内部見学が可能。

しかし、この日は残念ながら、時間がまだ早いため、入口の扉は閉ざされていたのであった。

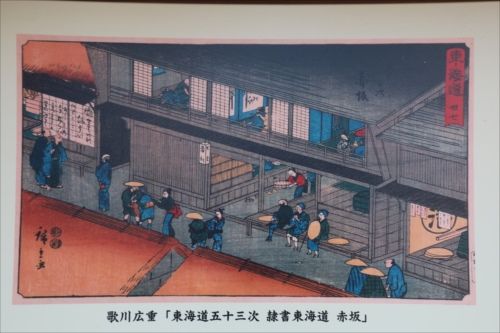

広重の『東海道五拾三次』に描かれた旅籠『大橋屋』

『豊川市指定文化財 大橋屋(旧旅籠鯉屋』と書かれた石碑。

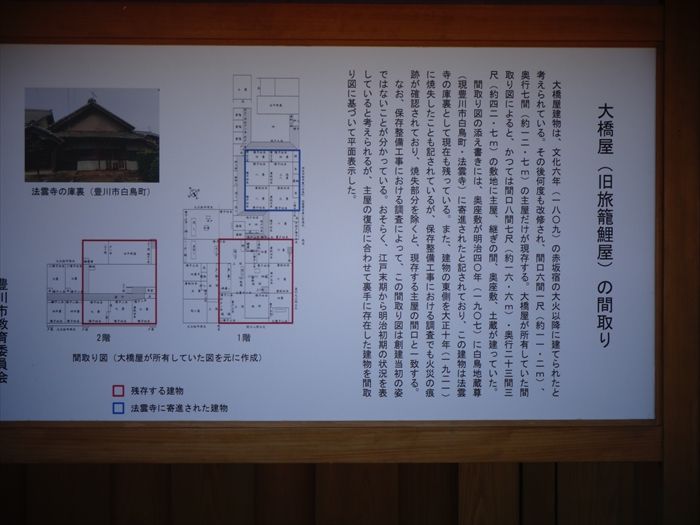

「大橋屋(旧旅籠鯉屋)の間取り

大橋屋建物は、文化6年(1809)の赤坂宿大火以降に建てられたと考えられている。

その後何度も改修され、間口6間1尺(約11.2m)、奥行7間(約12.7m)の主屋だけが

現存する。大橋屋が所有していた間取り図によると、かつては間口8間7尺(約16.6m)

奥行23間3尺(約42.7m)の敷地に主屋、継ぎの間、奥座敷、土蔵が建っていた。

以下略・・・・・・」

『旧旅籠大橋屋』の西隣にある『赤坂宿脇本陣(輪違屋)跡』。

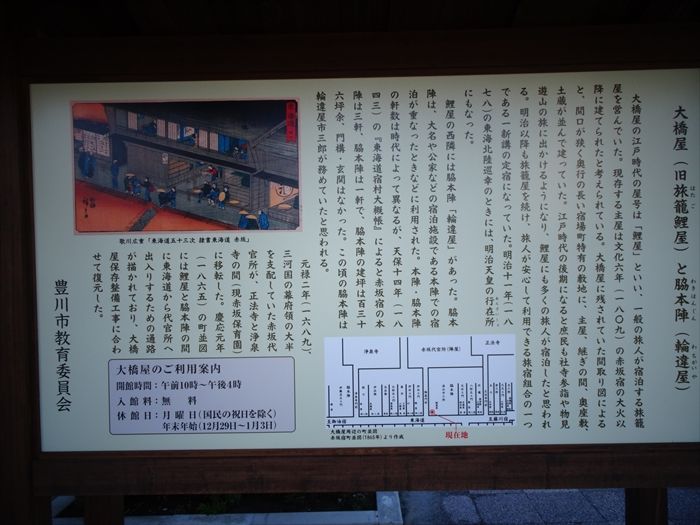

『大橋屋(旧旅籠鯉屋)と脇本陣(輪違屋』案内板。

「大橋屋の江戸時代の屋号は「鯉屋」といい、一般の旅人が宿泊する旅籠屋を営んでいた。

現存する主屋は、文化6年(1809)の赤坂宿の大火以降に建てられたと考えられている。

大橋屋に残されていた間取り図によると、間口が狭く奥行の長い宿場町特有の敷地に、

主屋、継ぎの間、奥座敷、土蔵が並んで建っていた。

明治11年(1878)の東海北陸巡幸のときには、明治天皇の行在所にもなった。

鯉屋の西隣には脇本陣「輪違屋」があった。脇本陣は、大名や公家などの宿泊施設である

本陣での宿泊が重なったときなどに利用された。以下略・・・・・・・・・・・・・・・・・・」

歌川広重『東海道五十三次 隷書東海道 赤坂』

『赤坂宿脇本陣(輪違屋)跡』。

脇本陣跡に建つ『東海道 赤坂宿・御油宿』案内図。

『赤坂宿脇本陣(輪違屋)跡』発掘調査跡?は赤煉瓦が敷き詰められていた。

一番奥にも立て札が立っていた。

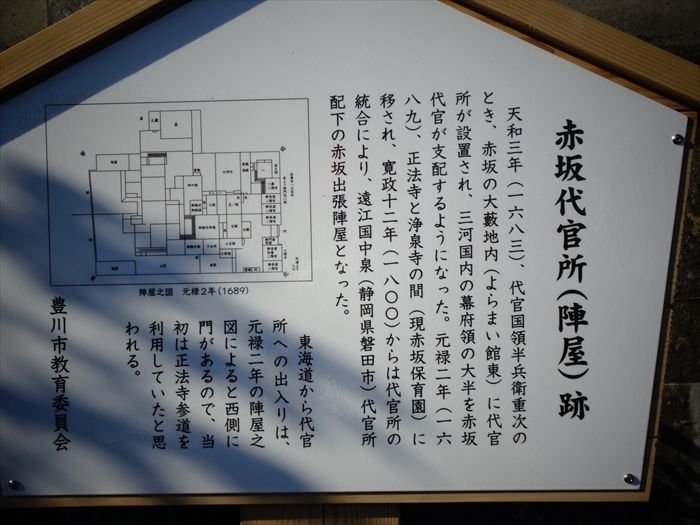

『赤坂代官所(陣屋)跡』。

「天和3年(1683)代官国領半兵衛重次のとき、赤坂の大藪地内(よらまい館東)に代官所

が設置され、三河国内の幕府領の大半を赤坂代官が支配するようになった。

元禄2年(1689)、正法寺と浄泉寺の間(現赤坂保育園)に移され、寛政12年(1800)か

らは代官所の統合により、遠江国中泉(静岡県磐田市)代官所配下の赤坂出張陣屋とな

った。東海道から代官所への出入りは、元禄2年の陣屋之図によると西側に門があるので

当初は正法寺参道を利用していたと思われる。」

『赤坂宿脇本陣(輪違屋)跡』を奥から見る。

『赤坂宿脇本陣(輪違屋)跡』、『旧旅籠大橋屋』を振り返る。

そして「正法寺」に入る左側への路地の角、郵便ポストの後ろに石柱が。

『見真大師・聖徳太子 御奮跡』と刻まれた石柱。

見真大師は浄土真宗開祖親鸞(1173~1262)の諡号。

「正法寺」は推古天皇の時代に聖徳太子を祀ったのが起源とのこと。

舊跡とは?歴史上の事件や建築物などがあったあと。旧址(きゆうし)。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12