PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ …

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

『薬王寺』を後にし、住宅街を歩き、『薬王寺』の北側にある『荒子古墳』を訪ねた。

階段を登り古墳の上に向かう。

木々もきれいに枝打ちされ管理されている様子。

雑草も刈られ、ロープも張られて丁寧に保全されていたのであった。

宇頭北町のこの『荒子古墳』は高さ約3m、南北径約25mの円墳でほぼ原形を保っている。

木々の根っこが古墳の崩壊を防いでいるのであろうか。

そして更に住宅街を西へ向かい『北浦古墳/北裏古墳』を訪ねた。

墳丘全景を南から。大塚公園として整備されている直径26.5mの堂々たる円墳。

雑草等もなく綺麗に刈り込まれていた。

周囲を歩く。

公園脇には町内案内図はあったが、現地にもこれが「古墳」であることの解説があったほうが

よいのでは?と。

こちらは「岡崎宇頭土地区画整理事業 完成記念」の石碑の裏側を。

国道1号線に戻り更に西に進む。

『岡崎市』から『安城市』に入って進む。

明治用水の豊かな水にはぐくまれ「日本デンマーク」と呼ばれるほど農業先進都市として

発展して来たが、中部経済圏の中心である名古屋市から30kmという近い距離や、豊田市などの

内陸工業都市や碧南市などの衣浦臨海工業都市に隣接するという地理的条件にも恵まれ、

自動車関連企業をはじめとする大企業の進出、住宅団地の建設が盛んになり、急速に都市化が

進んで来た都市であると。

国道1号線の尾崎東交差点を通過。

旧東海道はここを右方向に進んで『尾崎の松並木』へと。

右手に愛知トヨタ自動車株式会社 宇頭営業所があった。

そして『尾崎の松並木』へと。

松並木は左側が衷心で右側には所々に。

立派な家並みが続く。

松並木を過ぎて尾崎町を進んで行くと、右手に『東高根用水記念碑』が建っていた。

八市の農業、工業用水を供給する用水。

更に進むと『予科練之碑』が。

ここは第一岡崎海軍航空隊跡であり、戦局が悪化して戦力増強を図るため、昭和19年2月

練習航空隊を設置し、昭和19年4月に岡崎海軍航空隊となり、昭和20年に第一岡崎海軍航空隊と

改称されたと。

海軍予科練習生は5月入隊の一期生から12月入隊の八期生までおよそ 6千名に及んだ。

傍らに予科練の碑解説、元第一岡崎海軍航空隊配置図などが建っていた。

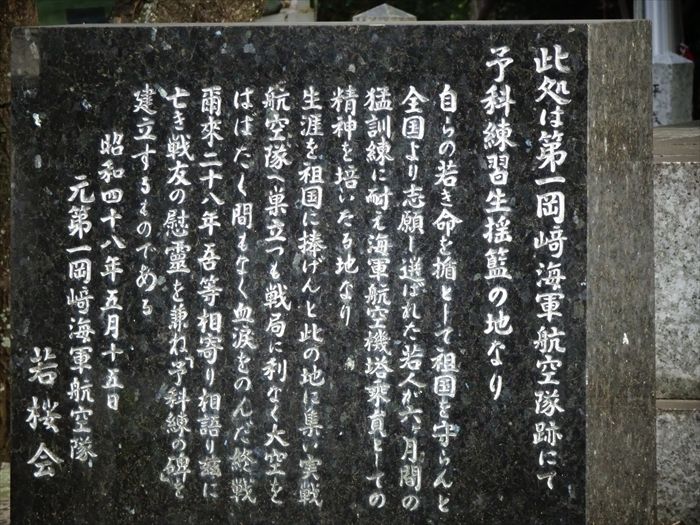

「此処は第一岡崎海軍航空隊跡にて予科練習生揺籃の地なり

自らの若き命を楯として祖国を守らんと全国より志願して選ばれた若人が六ヶ月間の猛訓練に耐え

海軍航空機搭乗員としての精神を培いたる地なり

生涯を祖国に捧げんとこの地に集い実戦航空隊へ巣立つも戦局に利なく大空をはばたく間もなく

血涙をのんだ終戦爾来二十八年吾等相寄り相語り既に亡き戦友の慰霊を兼ねた『予科錬の碑』を

建立するものである」

『元第一岡崎海軍航空隊配置時』と『第一岡崎海軍航空隊の由来』

「第二次世界大戦が熾烈を極め、戦局必ずしもわれに利あらず、戦略上一大転機に直面し、

戦力の画期的増強が急務となった昭和十九年二月、若き精鋭を鍛えるため、海軍はこの地に

練習航空隊を設置、 当初河和海軍航空隊岡崎分遣隊として発足したが、急遽訓練を開始する

こととなり名称も昭和十九年四月一日岡崎海軍航空隊となり作戦機能も独立して同年五月より

本格的訓練が開始され、 その後昭和二十年二月第一岡崎海軍航空隊と改称された。

本航空隊は飛行予科練習生の即戦力養成が主任務とされ、全国各地より選抜された

童顔なお消えやらぬ熱血の若人が、土浦海軍航空隊入隊、岡崎海軍航空隊派遣の命により、

昭和十九年五月入隊の一期生より毎月続々と入隊、十二月入隊の八期までその数およそ六千名と

記録されている。 入隊後は日夜の別なく猛訓練を重ね、それに堪え抜き逞しい戦士となって、

全国各地の実戦航空隊へ実務練習生として巣立って行った。 しかしわが軍の劣勢は

如何ともし難く、昭和二十年八月十五日ポツダム宣言を無条件で受諾、戦争は終結し本航空隊も

解隊されるところとなった。 広大な跡地は、戦後の食糧危機に再開拓され元の美田に戻り

大いにその成果を挙げてきたが、その後のわが国の驚異的な経済成長に伴い本跡地も

著しく変貌し、戦後四十年を経た今日、 最早往時を偲ぶ痕跡すらなく幻の如く人人の脳裏から

消え去らんとしている。

こヽにわれ等相い集い保存資料に基づき、史実を後世に伝えるため、この由来を記録して

おくものである。」

そしてその隣りにあったのが『村社 熊野神社』そして巨大な常夜燈。

入口の左側にあったのが『英霊招魂碑』

そしてその隣手前に『東海道 (尾崎)一里塚跡』。

ここは鎌倉街道の分岐点であり、江戸日本橋から数えて83里目の一里塚である。

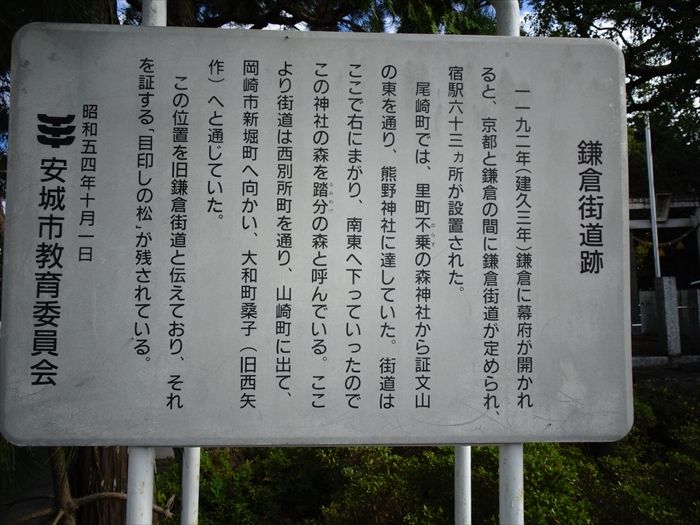

『鎌倉街道跡』

「1192年(建久3年)鎌倉に幕府が開かれると、京都と鎌倉の間に鎌倉街道が定められ

宿駅63ヵ所が設置された。 尾崎町では、里町不乗の森神社から証文山の東を通り、熊野神社に

達していた。 街道はここで右にまがり、南東へ下っていったのでこの神社の森を踏分の森と

呼んでいる。 ここより街道は西別所町を通り、山崎町に出て、岡崎市新堀町へ向かい、

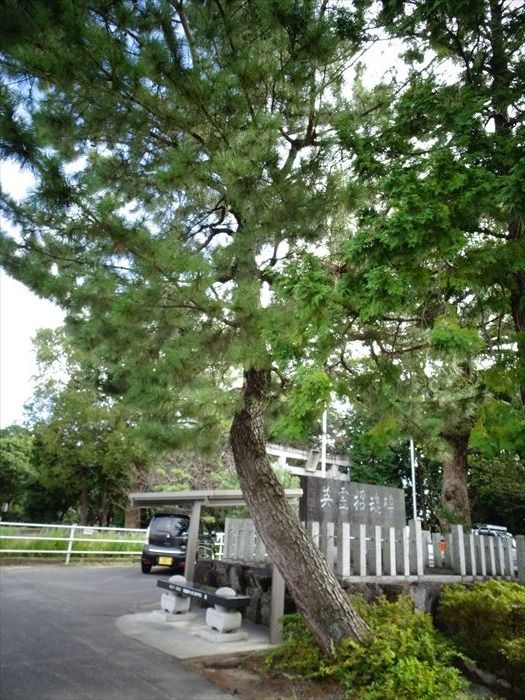

大和町桑子(旧西矢作)へと通じていた。 この位置を旧鎌倉街道と伝えており、

それを証する 「目印しの松」 が残されている。」

『熊野神社』の石鳥居。

扁額『熊野神社』。

『手水舎』。

池には前面に防鳥網が張られていた。

『熊野神社拝殿』。

境内右側には『秋葉神社』の石鳥居と社殿が。

『境内社』の石鳥居。

熊野神社の創建年代等は不詳であるが、境内には秋葉神社のほか、

山上社・白山社・海津美社・厳島社・社口社が合祀された境内社があった。

『社務所』であろうか。

『熊野神社』を振り返って。

旧東海道・安城市宇頭茶屋町を西に進む。

安城市のおすいマンホール蓋。

デザインは安城市発祥の三河万歳の扇と桶胴太鼓(大締太鼓)。

その先左側にあったのが『法喜山 妙教寺』。

法華宗陣門流の寺であると。

室町時代の木造彫刻で市指定の文化財・多宝如来坐像附厨子を所有。

比較的新しい寺院で、日喜上人が1900(明治33)年に喜徳眞天を勧請し、1903年に

境内の『喜徳稲荷神社』。

右の石柱には『祭神喜徳真天鎮座』と書かれていた。

『寺務所』か?

『御本尊 多宝如来・釈迦如来坐像 安城市文化財指定 当山』と書かれた木札が

掲げられていた。

こちらが『本堂』か?

『不動明王像』

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12