PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ …

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

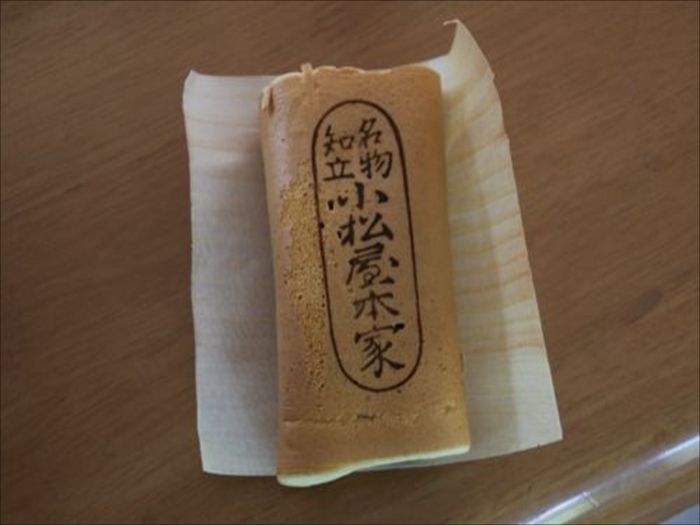

その角に看板が「銃砲 小松屋」とあるが「小松屋本家」。

「銃砲」とあるが、裏で?取り扱っているのであろうか?

『元祖あんまき 小松屋本家』

店の角には『常夜燈』があり柱には『地鯉鮒大明神』の文字が。

この後訪ねた『知立神社』は『池鯉鮒大明神』と呼ばれ、江戸時代東海道三社の一つに

加えられた名社。

『常夜燈』の柱の横には『永井左京』の文字も。

『永井左京』はこの常夜燈の奉納者?この人物はどの様な方?

このあと、名物『あんまき』を岡崎にお住まいの旅友Kちゃんから差し入れをいただき

知立神社の休憩所でご馳走になったのであった。

長方形に焼かれた薄めのどらやき生地であんこをくるっと巻いたお菓子。

少しモチモチした生地と甘いあんこが絶妙にマッチで疲れた体を癒やしてくれたのであった。

旅友のKちゃんと『小松屋本家』近くでわかれ、我々は緩い坂を下り国道155号線とぶつかり

地下道を潜り向かい側へと旧東海道を『総持寺』を目指す。

国道155号線の地下道を渡るべく。階段を下る場所に案内板があった。

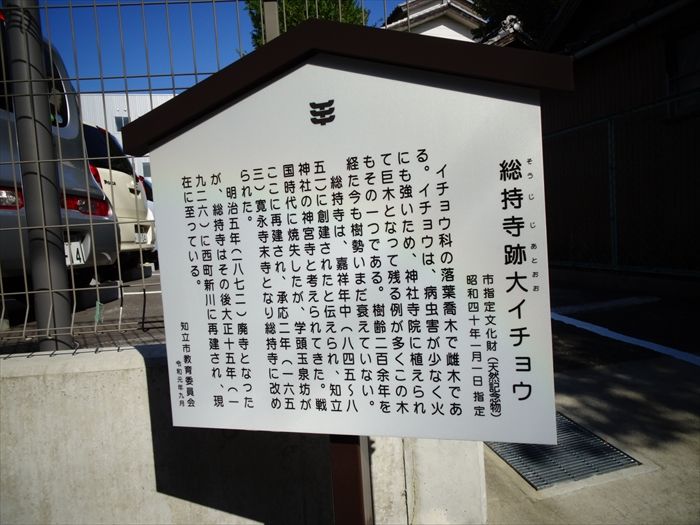

『総持寺跡大イチョウ』。

「イチョウ科の落葉喬木で雌木である。 このイチョウは雌木である。イチョウは病虫害が少なく

火にも強いため、神社寺院に植えられて巨木となって残る例が多くこの木もその一つである。

樹齢二百余年を経た今も樹勢未だ衰えていない。

総持寺は、嘉祥年中(八四五~八五一)に創建されたと伝えられ、知立神社の神宮寺と考えられて

きた。戦国時代に消失したが、学頭玉泉坊がここに再建され、承応二年(一六五三)寛永寺

末寺となり総持寺に改められた。明治五年(一八七二)廃寺となったが 総持寺はその後

大正十五年(一九二六)に西町新川に再建され、現在に至っている。」

『延喜式内知立神社』と刻まれた石柱が右手に。

ここを右に曲がると『知立神社』へ。

旧東海道から知立神社への入口に『池鯉鮒大明神』と刻まれた『常夜燈』。

知立神社への途中、左手前に知立公園内に造営されている『土御前社(つちのごぜんしゃ)』が。

そして参道正面には石鳥居が。

鳥居の奥に、吉備武彦命を御祭神とする土御前社。

社殿をズームで撮ったがピンぼけ。

左には「明治神宮御分譲 知立花菖蒲苑」と刻まれた石碑も。

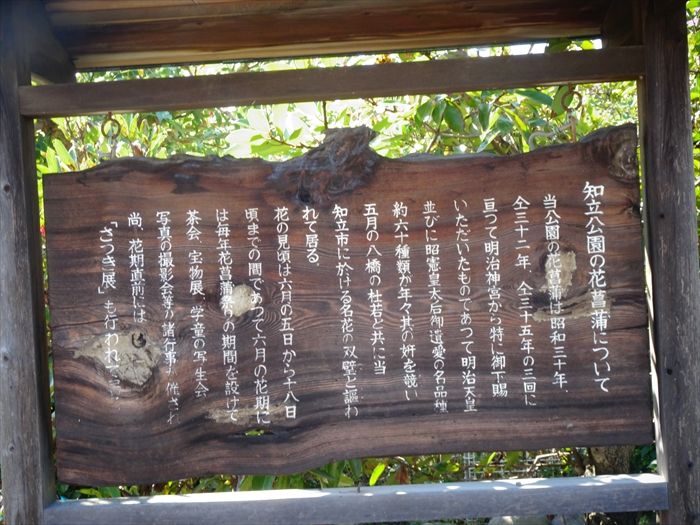

『知立公園の花菖蒲について』

「当公園の花菖蒲は昭和30年、仝32年、仝35年の三回に亘って明治神宮から特に御下賜

いただいたものであって明治天皇並びに昭憲皇太后御遺愛の名品種約60種類が年々其の姸を

競い5月の八橋の杜若と共に当知立市に於ける名花の双璧と謳われて居る。

花の見頃は6月の5日から18日頃までの間であって6月の花期には毎年菖蒲祭りの期間を設けて

茶会、宝物展、学童の写生会、写真の撮影会等の諸行事が催され、尚、花期直前には

「さつき展」も行われている。」

そして正面に『知立神社』の『多宝塔』が見えた。

『知立神社 境内図』

境内左(西側)『養生館』前に『明治天皇 駐駕館碑』が。

『養生館』は明治19年12月、碧海郡役所の東隣に明治用水事務所および議事堂として

建築された。

明治23年、陸海軍合同の大演習に際し、明治天皇のの御座所として使用され、その経緯が

『明治天皇 駐駕館碑』刻まれていた。

現在、養生館は「老人クラブ 憩いの家」とされているようです。

『延喜式内知立神社』石柱と正面に『多宝塔』。

『知立神社と知立公園案内図』。

●知立神社(112年創建)

東海道屈指の名社であり、霊験もあらたかである。分K剤には、多宝塔、古額、舞楽面などが

あり保存されています。例祭(5月3日)には、山車文楽や山車からくりなどが奉納されます。

●花菖蒲園(はなしょうぶ園)

明治神宮より特別下賜された数十種の花菖蒲が6月上旬に美しく咲き誇ります。

『大鳥居』を境内側から。

『知立神社由緒』。

「当神社は池鯉鮒大明神とも称え奉り、延喜式の古大社であって、第十二代景行天皇の御宇皇子

日本武尊の東国平定の行路 此の地に於て皇祖建国の鴻業を仰いで国運の発展を祈願し給い、

御帰途奉賛のため創建あらせられしと云う。延喜撰格の際は官社に列し、歴朝或は神階を奉られ

或は昇叙せられて、原稿襲来に際して異国調伏の勅願あり、明治元年明治天皇御東幸の際に

勅使を差遣して国運の発展を祈願し給う等、古来朝廷の御崇敬厚く、又歴代各藩主も或は

土地を献じ或は社殿を造営し或は神饌幣帛を献する等、夫々赤誠を捧げた。

亦衆庶の崇敬も厚く、古来より蝮除け雨乞い安産等の御霊験を以て全国に聞え、御分社は

県内は固より遠く関東関西に亘って所々に奉祀せられ、崇敬者は全国に散在してその数を

知り難い。

又当社は弘法大師の崇敬殊に厚く、三河三弘法巡拝社の必ず当社に詣ずるは蓋し大師の敬神の

精神を体するものである。」

『多宝塔』。

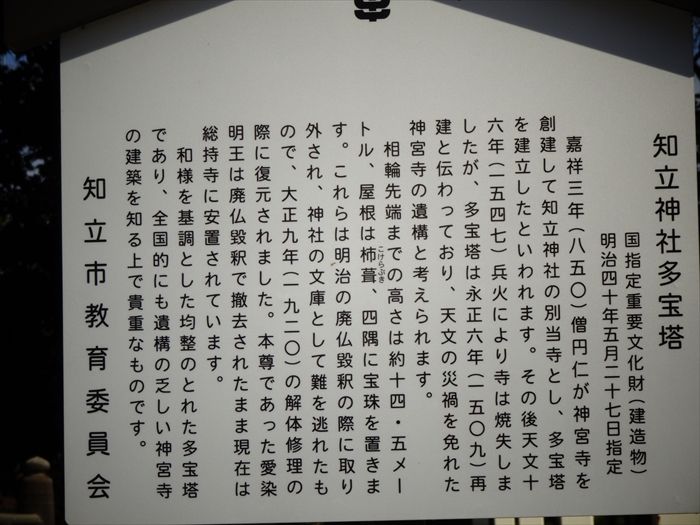

『知立神社多宝塔』。

「嘉祥3年(850)僧円仁が神宮寺を創建して知立神社の別当寺とし、多宝塔を創立したと

言われます。その後天文16年(1547)兵火により寺は焼失しましたが、多宝塔は永正6年

(1509)再建と伝わっており、天文の災禍を免れた神宮寺の遺構と考えられます。

相輪先端までの高さは約十四・五メートル、屋根は柿葺(こけらぶき)、四隅に宝珠を置きます。

これらは明治の廃仏毀釈の際に取り外され、神社の文庫として難を逃れたもので、

大正九年(1920)の解体修理の際に復元されました。

本尊であった愛染明王は廃仏毀釈で撤去されたまま現在は総持寺に安置されています。

和様を基調とした均整のとれた多宝塔であり、全国的にも遺構の乏しい神宮寺の建築を知る上で

貴重なものです。」

『知立神社本殿』

創建は社記によると、景行天皇42年(112年)「日本武尊東征の帰途、伊知里生命をこの地に

とどめ、仲哀天皇元年に社殿を造営したという。平安時代末期には後白河天皇の皇女、安徳天皇、

後鳥羽上皇の皇后殿富門院などの御祈願所でもあつた。

古来より、雨乞い、安産などに霊験あらたかと信仰を集め、江戸時代には東海道三社の一つに

数えられた。毎年五月の例祭では豪華な山車が出る。

桁行六間梁間三間、切妻造妻入、檜皮葺で、間口一間、切妻造の向拝を設けて屋根を重ね、

正面性を強調する。平面は前方二間分を土間として奥を板敷とする。縦長に配置され、

後方の祭文殿や廻廊とともに、尾張造と呼ばれる社殿配置の三河地方への伝播を示す遺構。

祭神は次の6柱。主祭神4柱に相殿神2柱を併祀する

[1]主祭

・鸕鶿草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと) - 主神。

・彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと) - 鸕鶿草葺不合尊の父。

・玉依比売命(たまよりびめのみこと) - 鸕鶿草葺不合尊の妻。

・神日本磐余彦尊 (かむやまといわれびこのみこと:初代神武天皇) - 鸕鶿草葺不合尊の子。

・青海首命 (あおみのおびとのみこと) - 碧海地方の開拓にあたったと伝える人物。

・聖徳太子

『千人燈』。

戦前の常夜灯。側面に彫られた「献身報国」という文字が。

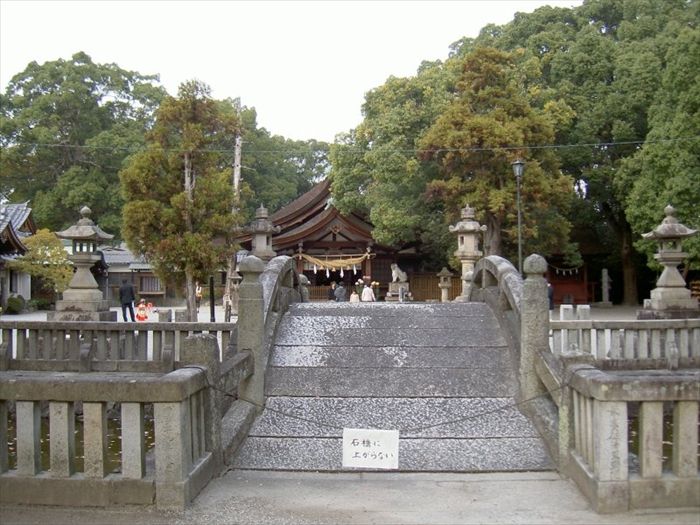

『太鼓橋』。

花崗岩で作られた石橋。その下に『神池』。

池の水面には『片目の魚』が。

『片目の魚』をズームで。

「知立神社の御手洗池の鯉は片目であると本に書かれたり、また、言い伝えられたりしています。

その話は、知立の西町に住んでいた長者の家は、代々目の悪い人が多かったということでした。

あるとき、長者の家のかわいい娘さんが重い病気にかかりました。いろんな手当をしてもなかなか

治りませんでした。その上、かわいそうなことに目が見えなくなりそうになりました。

両親は大変心配して、これはもう明神さま(知立神社はその昔、知立大明神といわれていた)に

お願いするほかない。「娘の目が治りますように」と、願をかけ、毎日、毎日、一心に

お参りしました。

二十一日の満願の日、不思議な事に娘の片方の目が見えるようになりました。大変喜んで

明神さまにお礼参りをしました。それから、御手洗池の鯉は片目になったということです。

明神さまのお使いの鯉が自分の片目を娘さんにあげたからです。

やがて、その話が伝えられて、御手洗池の水で目を洗うと目の病気が治ると信仰されるように

なりました。その頃は、池の水は透きとおるようにきれいで、本当に目を洗うという人もあったと

いうことです。

池には目を洗う人たちのために橋のすぐ脇に、柵の無いところがあって、水面近くまで降りられる

階段が今でも残っています。」

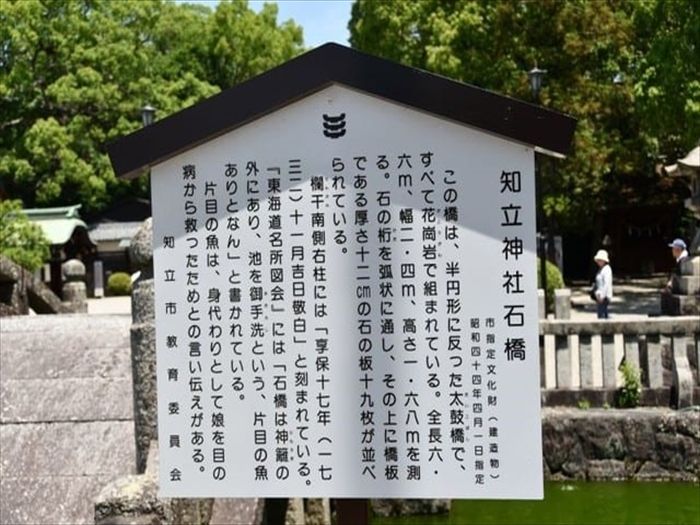

『知立神社石橋』。

「この橋は、半円形に反った太鼓橋で、すべて花崗岩で組まれている。全長6.6m、

幅2.4m、高さ1.68mを測る。石の桁を弧状に通し、その上に橋板である厚さ12cmの

石の板19枚が並べられている。欄干南側右柱には「享保17年(1732)11月吉日敬白」

と刻まれている。『東海道名所図会』には「石橋は神籬の外にあり、池を御手洗と

いう、片目の魚ありとなん」と書かれている。片目の魚は、身代わりとして娘を目の

病から救ったためとの言い伝えがある」

境内には親母神社や合祀殿・小山天神社などの境内社が並ぶ。

『秋葉社』。

祭神は、火之夜芸速男神、またの名を火之迦具土神。

宝暦4年(1754)五ヶ町衆が駒場・一ツ木とともに遠州秋葉神社より金山(現在の逢妻町)に

勧請し、享和3年(1803)、本社南の山林に移転、さらに昭和36年(1961)国道155号線の

開通により社地が分断されることとなり、現在地に遷る。

『神馬』。

ガラス越しに。

『親母神社』。

祭神:豊玉姫命

祭神は鸕鶿草葺不合尊(本殿主神)の母。社殿は一間社流造で朱塗で彩られ、屋根は檜皮葺。

明治期の造営で、摂社としては規模の大きいものになる。この社殿は国の登録有形文化財に

登録されている。

『小山天神社』。

祭神:少彦名命。

『合祀殿』。

祭神:天照皇大神など。明治6年(1873年)の神社合祀令に伴い、

知立神社境内外の小祠を合祀。

『シャシャンボ(小小坊)』

【分類】ツツジ科 スノキ属

【樹形】常緑低木~小高木.高さは2~5mになる。

【 葉 】互生.葉身の長さは3~8cmで,ふちには鋸歯がある。

【樹皮】縦に裂けて剥がれる。

【 花 】総状花序に白い壺形の花をつける.花期:6~7月。

【果実】液果.6mm位の球形で,黒紫色に熟す.果期:10~11月。

【分布】本州(千葉県以西,石川県以西),四国,九州の丘陵帯。

【別名】-

【名の由来】小さな果実が多数つく様子から。

休憩所で一休み。

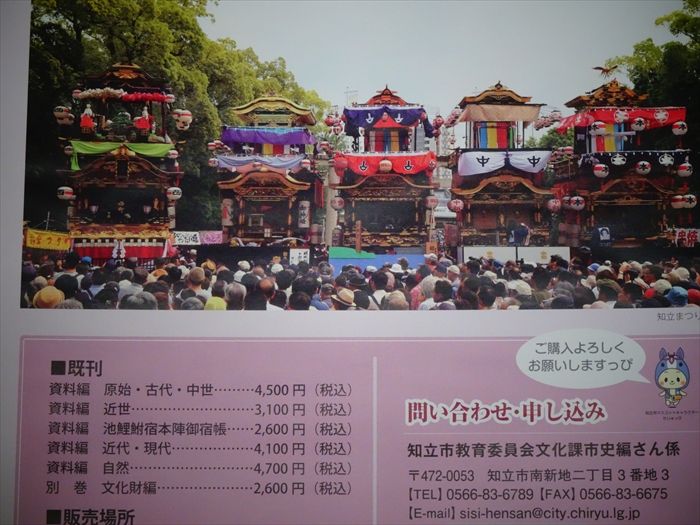

『愛知の山車 百輌総揃え』。

『凛として』。

日本ほど国旗を掲げない国民はいないのではと・・・・。そう言う私も。

『知立まつり「知立の山車文楽とからくり」』が平成28年12月にユネスコ無形文化遺産に登録された。

旅友が差し入れてくださった「あんまき」をご馳走になる。

休憩所裏の『養正館』。

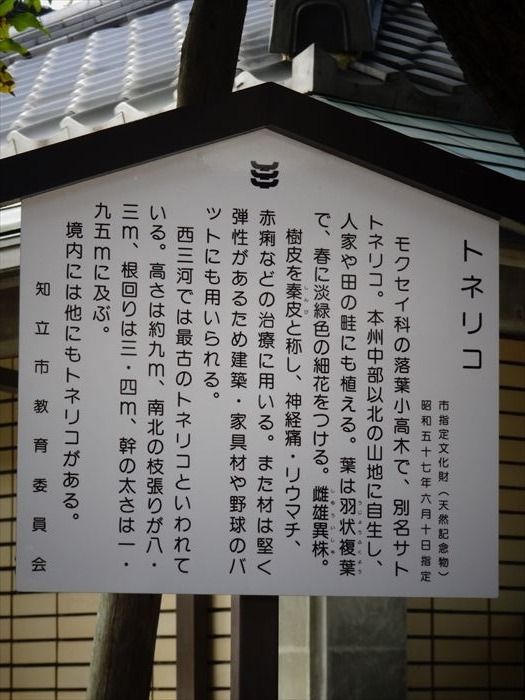

休息所隣の『トネリコ』。この名前は初めて。

「モクセイ科の落葉小喬木で、別名サトトネリコ。本州中部以北の山地に自生し、

人家や田の畦にも植える。葉は羽状複葉で、春に淡緑色の細花をつける。雌雄異株。

樹皮を秦皮(しんぴ)と称し、神経痛・リュウマチ・赤痢などの治療に用いる。

また材は堅く弾性があるため建築・家具材や野球のバットにも用いられる。

このトネリコは、西三河地方では最も古木と言われている。

高さは6m、南北の枝張りが8.3m、根回りは3.4m、幹の太さは1.95mに及ぶ。」

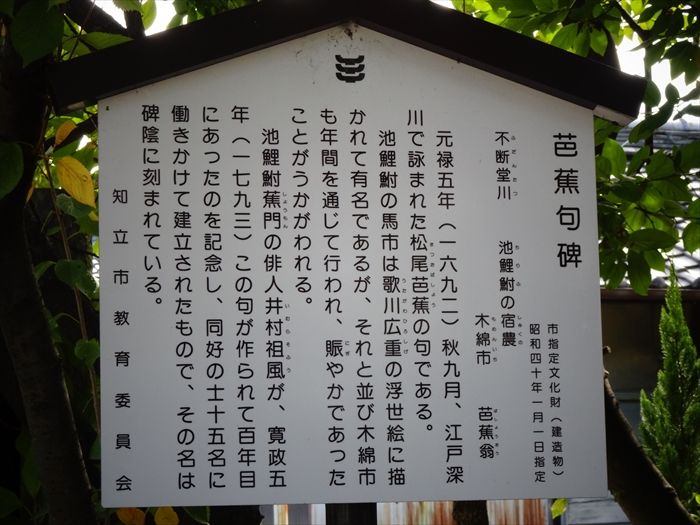

『芭蕉句碑』

『芭蕉句碑』

「『不断堂川 池鯉鮒の宿農 木綿市』 芭蕉翁

元禄5年(1692)秋9月に江戸深川で詠まれた芭蕉の句である。

池鯉鮒の馬市は歌川広重の浮世絵に描かれて有名であるが、それと並び木綿市も年間を

通じて行われ、賑やかであったことがうかがえる。

池鯉鮒の蕉門の俳人井村祖風が寛政5年(1793)この句が作られて100年にあったのを記念し、

同好の士15名に働きかけて建立されたもので、その名は碑陰に刻まれている。」

『二宮金次郎像』。

『社務所』。

御朱印を頂きました。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12