PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

湖南市針の旧東海道を進んでいくと左手にあったのが、文化2年(1805)創業の『北島酒造』。

『御代栄(みよさかえ)』と書かれた大きな木製看板が店頭に。

鈴鹿山系の伏流水を使って昭和25年に売り出した銘酒 「御代栄(みよさかえ)」 は、

万葉集第18巻・大伴家持の歌に由来するという。

「天皇の 御代栄えむと 東なる 陸奥山に 黄金花咲く」 (すめろきの みよさかえむと

あづまなる みちのくやまに くかねはなさく)

菰樽酒『御代栄』。

『杉玉(すぎたま、すぎだま)』。

杉玉とは、スギの葉(穂先)を集めてボール状にした造形物。酒林(さかばやし)とも呼ばれる。

日本酒の造り酒屋などの軒先に緑の杉玉を吊すことで、新酒が出来たことを知らせる役割を

果たす。「搾りを始めました」という意味である。

『北島酒造』の工場を覗く。

『北島酒造』の先に、『家棟川(やのむねがわ)』に架かる『家棟川橋』があった。

『家棟川』は、かつては天井川であったと。

家の屋根の棟ぐらいの高さの位置を流れていたのだろうか。

『家棟川』の上流側。

ここに『家棟川隧道』があったと。

『奉両宮常夜燈』は伊勢神宮の外宮・内宮の両宮を指していると。

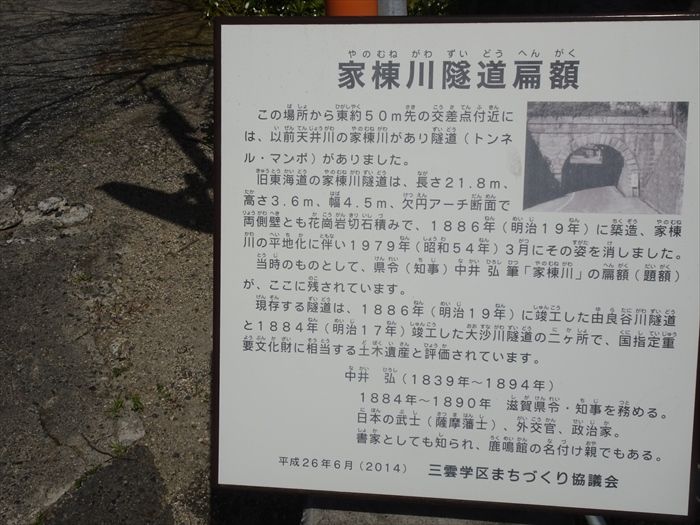

「家棟川隧道遍額

この場所から東約50m先の交差点付近には、以前天井川の家棟川があり隧道

(トンネル・マンポ)がありました。

旧東海道の家棟川隧道は、長さ21.8m、高さ3.6m、幅4.5m、欠円アーチ断面で両側壁とも

花崗岩切石積みで、1886年(明治19年)に築造、 家棟川の平地化に伴い1979年(昭和54年)

3月にその姿を消しました。

当時のものとして、県令(知事)中井弘筆 「家棟川」 の遍額(題額)が、ここに残されています。

現存する隧道は、1886年(明治19年)に竣工した由良谷川隧道と1884年(明治17年)竣工した

大沙川隧道に2ヶ所で、国指定重要文化財に相当する土木遺産と評価されています。」

昭和54年(1979)に河川改修工事により撤去された『家棟川』の扁額(題額)。

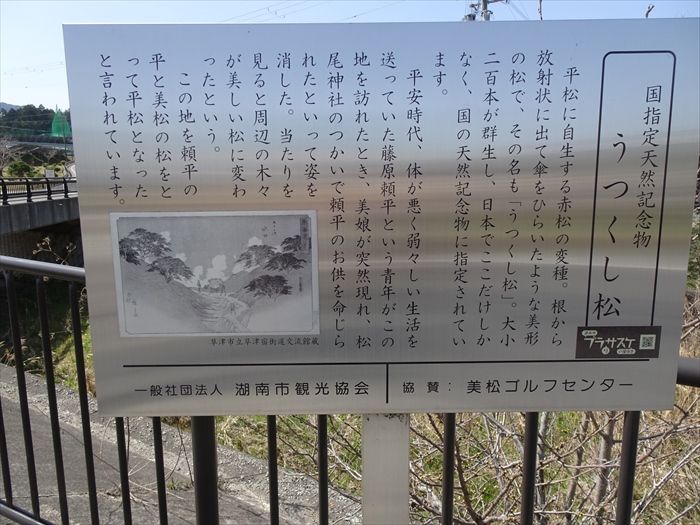

「国指定天然記念物 うつくし松

平松に自生する赤松の変種。 根から放射状に出て傘をひらいたような美形の松で、

その名も「うつくし松」。 大小200本が群生し、日本でここだけしかなく、

国の天然記念物に指定されています。

平安時代、体が悪く弱々しい生活を送っていた藤原頼平という青年がこの地を訪れたとき、

美娘が突然現れ、松尾神社のつかいで頼平のお供を命じられたといって姿を消した。

当たりを見ると周辺の木々が美しい松に変わったという。

この地を頼平の平と美松の松をとって平松となったと言われています。」

『東海道歴史探訪・史跡めぐりマップ』の現在地をズームで。

現在地はJR草津線『甲西駅』から300m程の場所。

この写真の山の裏の滋賀県湖南市(旧甲西町)の南西に標高631.1mの阿星山(あぼしやま)が

そびえている。そして阿星山の眼下の標高226.6mの美松山の南東斜面に不思議な松が自生して

いるのであった。

アカマツの変種で、一本の根から地表近くで放射線状に枝が分かれた、笠や扇のような珍しい

樹形をしており、地元の人はいつからか「平松のうつくし松」と呼ぶようになったのだ。

自生地全体は特異な形態をなしており、その美しい景観は他に見ることができないと。

しかし少々遠く訪ねることは出来なかった。

これが『うつくし松自生地』とのこと。

大正10年(1921)3月3日に天然記念物として国の指定を受け、現在約200本以上の

「うつくし松」があり、樹齢300年以上、高さ約12.7mになるものもあると。

独特の樹形の理由は、自生地の土質(砂が交じった赤粘土)のため、ともいわれているが、

定かではないのだと。樹形は、扇型(上方山形)、扇型(上方やや円形)、傘型(多形型)、

ホウキ型の四型式に分類されていると。

【 https://ameblo.jp/buzz--yupphy/entry-12424175743.html

】より

家棟川を渡ると東海道の道筋は柑子袋(こうじぶくろ)という珍しい名の集落に入った。

家棟川橋を渡って間もなく松尾神社、南照寺、西照寺の案内板が。

左手筋を入ると浄土宗の『平松山 西照寺』があった。

『浄土宗 平松山 西照寺』寺標。

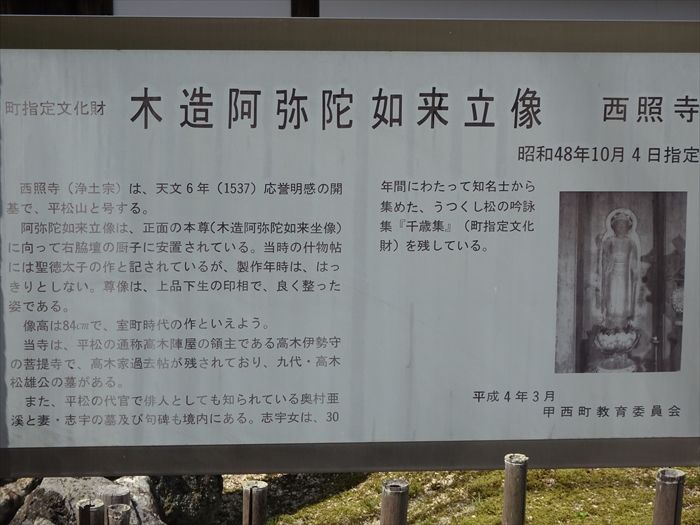

「木像阿弥陀如来立像

西照寺(浄土宗)は、天文6年(1537)応誉明感の開祖で平松山と号する。

阿弥陀如来立像は、正面の本尊(木造阿弥陀如来坐像)に向って右脇壇の厨子に安置されている。

当時の什物帖には聖徳太子の作と記されているが、製作年時は、はっきりとしない。

尊像は、上品下生の印相で、良<整った姿である。

像高は84にて、室町時代の作といえよう。

当寺は、平松の通称高木陣屋の領主である高木伊勢守の菩提寺で、高木家過去帳が残されており、

九代・高木松雄公の墓かある。

また、平松の代官で俳人としても知られている奥村亜渓と妻・志宇の墓及び句碑も境内にある。

志宇女は、30年間にわたって知名士から集めた、うつくし松の吟詠集『千歳集』(町指定文化財)

を残している。」

『西照寺 山門』。

『西照寺 本堂』。

『西照寺』は、天文6年(1537)応誉明感の開基であり、本尊の『阿弥陀如来立像』は

甲西町指定文化財である。

境内には、俳句を通じてうつくし松を紹介した『奥村亜渓・志宇の句碑』や『芭蕉句碑』が。

本堂に掛かる『平松山』の扁額。

『奥村亜渓・志宇句碑』。

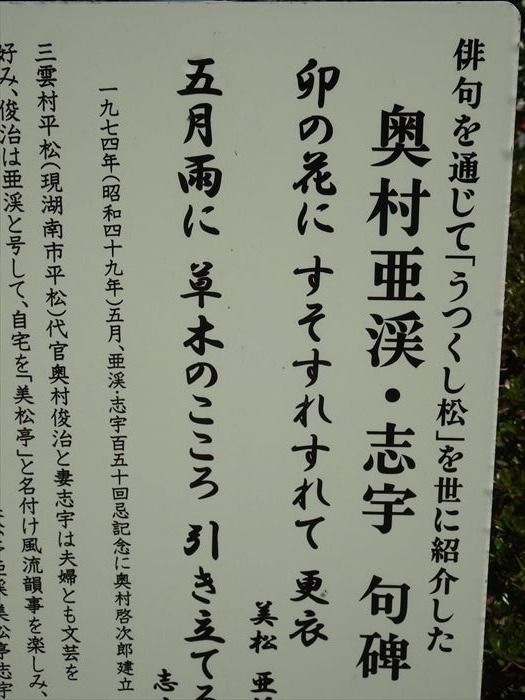

「奥村亜渓・志宇句碑

卯の花に すそすれすれて 更衣 奥村亜渓

五月雨に 草木のこころ 引き立てる 志宇

三雲村平松(現湖南市平松)代官奥村俊治と妻志宇は夫婦とも文芸を好み、俊治は亜渓と号して、

自宅を「美松亭」と名付け風流韻事を楽しみ、客を厚遇したことから来客は絶え間なく、

自ら美松亭亜渓・美松亭志宇女と称した。ここ西照時に夫婦の墓がある。」

『地蔵尊』

『鐘楼』。

『芭蕉句碑』への階段を上る。

この建物の名は?御影堂であろうか?

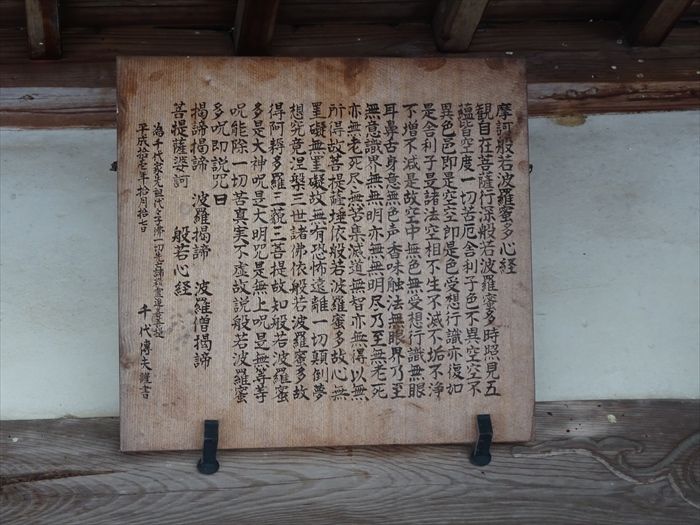

『般若心経』

『西照寺』の境内に『芭蕉の句碑』があった。

「松尾芭蕉 句碑

「ものいへは 唇寒し 秋の風 はせを」

句碑の側面には「昭和五十五年庚申五月 美松山人建之」と。

美松山人とは西照寺住職源信彦。自然石で高さ100cm、幅50cm、厚さ30cmの句碑。

元禄四年(一六九一年)芭蕉四十九歳の句そして芭蕉の「座右の銘」にある句。

人の短をいふ事となかれ 己が長をとく事なかれ

他人の非をなじったり自分の優れたことなどをしゃべらないとの意味」

別の角度から。

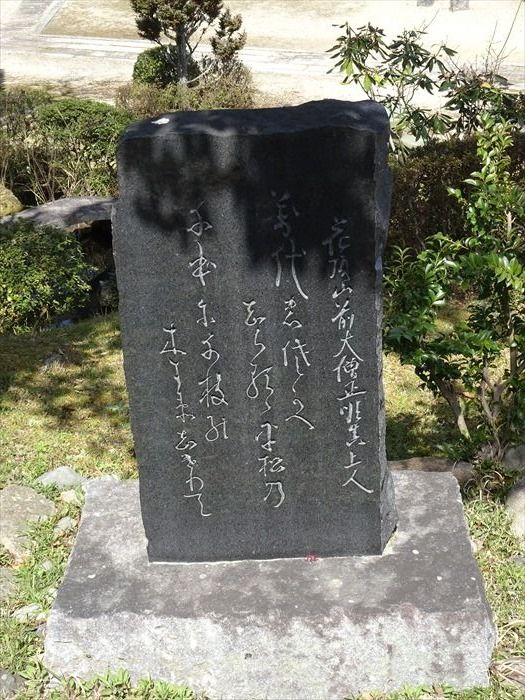

この歌碑は?

「花頂山大僧正〇〇上人」の文字が。

石仏塚。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12