PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさんエキナセアいっぱい…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

先に進むと右手の筋角に『新善光寺道道標』と明治24年(1891)の『常夜燈』が建っていた。

先にあった『新善光寺道道標』より大きく、道標には 「是より一町餘」 と刻まれ、傍らに

新善光寺300mの道路標識があった。

『新善光寺道』(左)、『是より一町餘』(右)、『為浄徳妙蓮菩提 施主今里村中』(裏)

と刻まれた道標。

明治24年(1891)の『常夜燈』。

『新善光寺』への道。

草津線を渡り進むと、この角から300m程で『新善光寺』へ。

旧東海道はこの先の突き当りを左折。

先に進んでY字路を右に進むと、左手に『法界寺 地蔵院』があった。

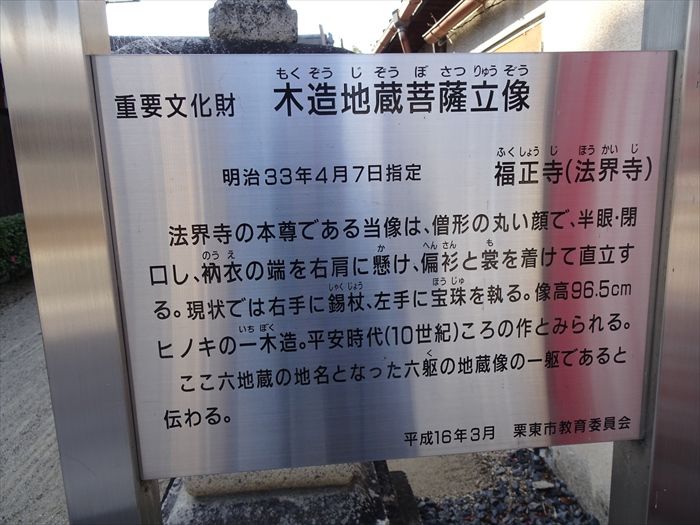

「重要文化財 木造地蔵菩薩立像 明治33年4月7日指定 福正寺(法界寺)

法界寺の本尊である当像は、僧形の丸い顔で、半眼・閉口し、衲衣の端を右肩に懸け、

偏衫と裳を着けて直立する。 現状では右手に錫杖、左手に宝珠を執る。像高96.5㎝ヒノキの

一木造。平安時代(10世紀)ころの作とみられる。

ここ六地蔵の地名となった六躯の地蔵像の一躯であると伝わる。」

『地蔵院 山門』。

大正15年(1926)の『国寶 地蔵尊』碑。

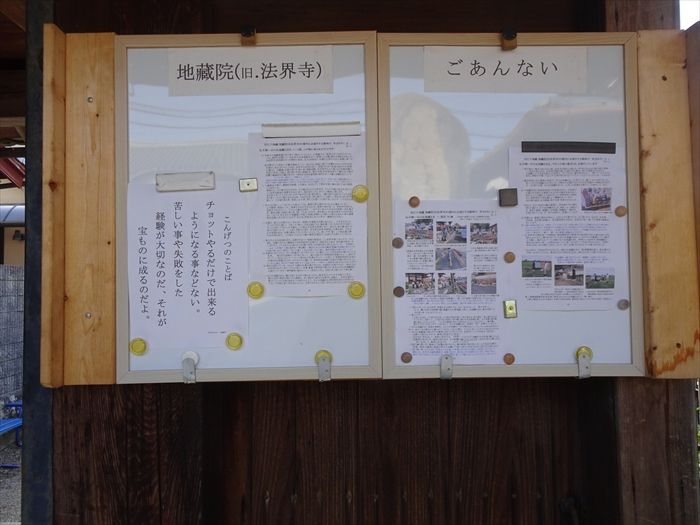

『地蔵院(旧法界寺』ごあんない』

「当院は奈良時代(聖武天皇)の天平6~7年(734~735年)頃「陀羅尼寺」として創立。

その後戦火等で焼失。寛永16~18年頃(1639~1641年)現在地に法界寺地蔵堂

として建立された。昭和初期まで尼寺でした。昭和53年8月地蔵院を新築し今日を迎える。

本尊の地蔵菩薩立像は平安時代に造られたもので、像高96.5cm、重要文化財に

指定されている。

『近江興地志略』には地蔵堂六地蔵村にあり。「相伝往古は六体ありと、今僅かに一体存す、

長尺三尺三寸、行基菩薩の作なり」とある。」

『地蔵堂』。

地蔵堂に掛かる『地蔵尊』の扁額。

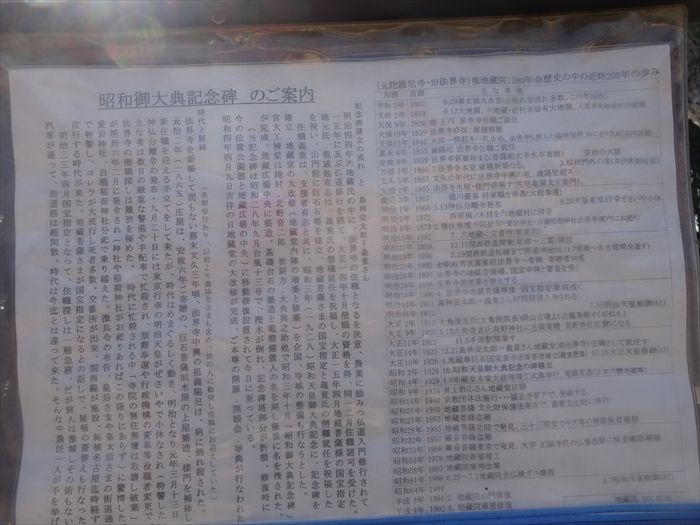

『昭和御大典記念碑』。

昭和3年(1928)の昭和天皇即位を記念した御大典記念の碑。

『昭和御大典記念碑』のご案内。

昭和天皇が即位した御大典の記念事業として建設。

朱の鳥居の先には『白龍稲荷大神拝殿』そして内部には『本殿』が。

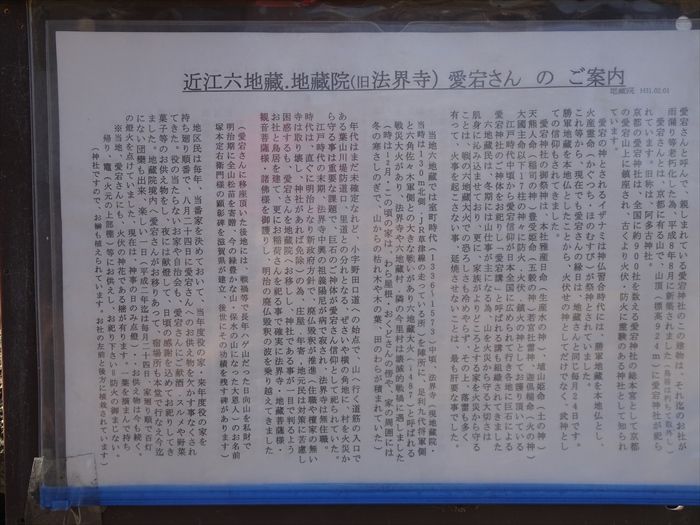

こちらは『愛宕神社』

『愛宕神社』の内陣。

愛宕さんと呼んで、観しまれている愛宕神社のこの建物は、それ迄のお社が雨漏り等

老朽化した為、平成8年8月に新築されました。(鳥居は朽ちて取り外し)。

愛宕さんとは、京都に有る山で、山頂(標高924m)に愛宕神社が祀られています。

旧称は、阿多古神社。

京都の愛宕神社は、全国に約900社を数える愛宕神社の総本宮として京都の愛宕山上に

鎮座され、古くより火伏・防火に霊験のある神社として知られています。

愛宕の神とされるイザナミは神仏習合時代には、勝軍地蔵を本地仏とし、火産霊命

(かぐつち・ほのむすぴ)が祭神とされていました。

これ等から、現在でも愛宕さんの縁日は、地蔵さんと同じ毎月24日です。

勝軍地蔵を本地仏としたことから、火伏せの神としてだけでなく、武神としての信仰も

されてきました。

愛宕神社の御祭神は、本社雅産日命(生産水の神)、埴山姫命(土の神)

天熊人命(稲司の神)、豊受姫命(五穀の神)、若宮社雷神・伽俱槌命(火の神)、

大國主命以下17柱の神々に防火、火伏、鎮火の神としてお護り頂いている愛宕神社の

ご神体をお祀りし「愛宕講」と呼ばれる講も組織されてきました。

おり、更に、家族がよりどころとする家を火災から守ることは、戦の六地蔵大火での恐ろしさも

冷めやらずその上落雷も多く有って、火事を起こさない事、延焼させないことは、

最も肝要な事でした。

当地六地蔵では室町時代(1336~1573)中頃、法界手{現地蔵院・当時は130m北側・

JR草津線の走っている所}を陣所に、足利九代将軍側と六角佐々木軍側との大きな戦いがあり

六地蔵大火(1487)と呼ぱれる戦災大火があり、法界寺や六地蔵村・隣の今里村は壊霞的

戦禍に遇しました。(時は12月・この頃の家は、わら屋根・おくどさんの傍や、家の周囲には

冬の寒さしのぎで、山からの枯れ木や木の葉、田のわらが積まれていた)

年代はまだ未確定なれど、小宇野田口道への始点で、山へ行く道筋の入口である葉山川堤防道口、

里道との分れとなる、ぜさいや横の角地に、村を火災から守る事は重要な課題で、巨石の

ご神体が愛宕さん信仰として祀られていた。

江戸時代の末期、法界寺中興の祖義陽尼が病で寂され、法界寺は無住職。時代は、直ぐに

明治となり新政府方針で、廃仏毀釈が推進(住職や檀家の無い寺は取り壊し、神杜があれば

免除)の為、庄屋・年寄・地元民は対策に苦慮し困感するも、愛宕さんを地蔵院へお移しし、

神社である事が一目で判るようお社と鳥居を建て、更にお稲荷さんを祀る事で確実に

法界寺・地蔵菩薩様・観音菩藍様・諸佛様を御護りし、明治の廃仏殺釈の波を乗り越えて

きました。

(愛宕さんに移座頂いた後地には、戦禍等で長年ハゲ山だった日向山を私財で明治期に

全山松苗を寄贈、今の緑豊かな山・保水の山になった大恩人)のお名前 塚本定右衛門様の

顕彰碑を滋賀県が建立、後世にその功績を残す碑があります)

地区民は毎年、当番家を決めておいて。当年度役の家・来年度役の本を持ち廻り順番で、

八月二十四日に愛宕さんへのお供え物を欠かす事なくされてきた。役の当たらないお家や

自治会も、愛宕さんにご献酒・スルメや野菜、菓子等のお供え物をし、夜には献燈して、

日頃の感謝を込めてお祀りしてきました。地蔵院境内へ愛宕さんがお移りあって、宿場所も

本堂で行なえ今迄にない団欒も出来、楽しい一日(平成二年迄は毎月二十四日、家廻り順で

百灯の燈火を点けていました、硯在は、神事の日のみ点燈)・・お供え物は今も続く。

※当地、愛宕さんにも、火伏の神花である 樒 が有ります。一葉を摘まんで持ち帰り、

竃(火元の上部棚)等にお供えし、お祀り下さい=防火の御まじない。

(神社ですので、お榊も植えられています。お社の左前と後方に植栽されています)」

旧東海道に戻るとここにも旧家が。

水路を過ぎた左手に浄土宗の『日向山 印松院 浄玖寺』があった。

『浄玖寺 山門』。

『鐘楼』。

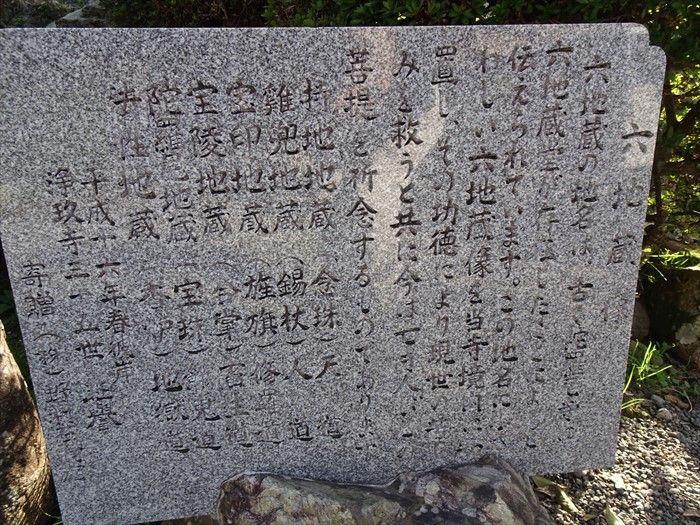

「六地蔵像

地蔵菩薩の像を6体並べて祀った六地蔵像が各地で見られる。これは、仏教の六道輪廻の

思想(全ての生命は6種の世界に生まれ変わりを繰り返すとする)に基づき、

六道のそれぞれを6種の地蔵が救うとする説から生まれたものである。

六地蔵の個々の名称については一定していない。

地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人道、天道の順に

檀陀(だんだ)地蔵、宝珠地蔵、宝印地蔵、持地地蔵、除蓋障(じょがいしょう)地蔵、

日光地蔵と称する場合と、それぞれを金剛願地蔵、金剛宝地蔵、金剛悲地蔵、金剛幢地蔵、

放光王地蔵、預天賀地蔵と称する場合が多いが、文献によっては以上のいずれとも異なる

名称を挙げている物もある。像容は合掌のほか、蓮華、錫杖、香炉、幢、数珠、宝珠などを

持物とするが、持物と呼称は必ずしも統一されていない。」と別のネット情報より。

『一石六地蔵尊』。

『浄玖寺 本堂』。

本堂に掛かる『日向山 印松院』の扁額。

『旅立ちの法然様』像。

「十三才御姿 父の遺言を胸に最愛の母と別れ比叡山へ旅立たれる幼名勢至丸さま」。

続いて右手に真宗大谷派の『高野山 福正寺』があった。

『福正寺』の創建年代は不詳であるが、寛政2年(1461)蓮如上人に帰依した住職・正善が

浄土真宗に改宗し、その後の大谷本願寺の破却 「寛政の法難」 で逃れた蓮如上人は一時、

福正寺に逗留しているのだと。

左手参道入口に『蓮如上人御舊跡碑』、右に『真宗大谷派 福正寺』寺標。

『福正寺 山門』。

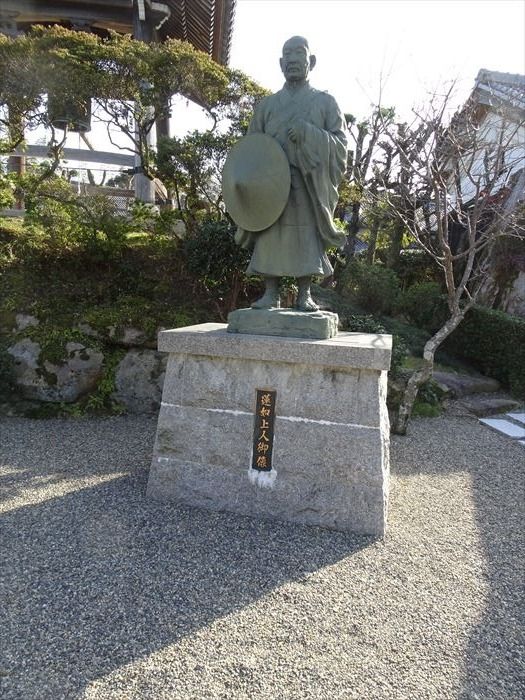

『蓮如上人御像』。

『常夜燈』。

『福正寺 本堂』。

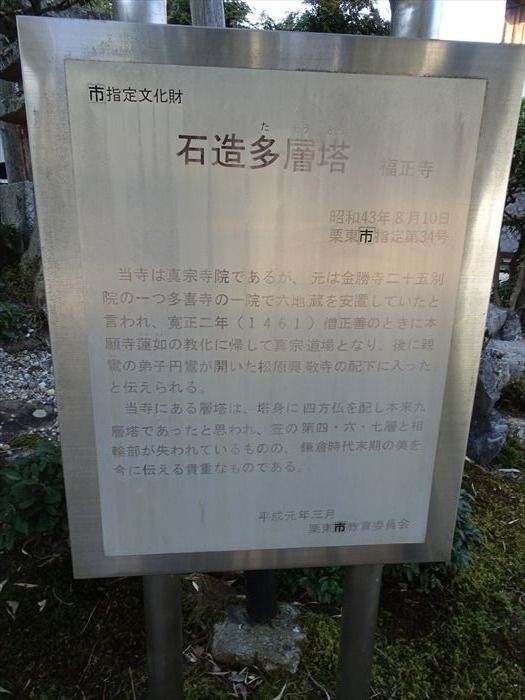

『本堂』前にあった『石造多層塔』。

「石造多層塔

当寺は真宗寺院であるが、元は金勝寺二十五別院の一つ多喜寺の一院で六地蔵を

安置していたと言われ、寛政2年(1461)僧正善の時に本願寺蓮如の教化に帰して

真宗道場となり、後に親鸞の弟子円鸞が開いた松原興敬寺の配下に入ったと伝えられる。

当寺にある層塔は、塔身に四方仏を配し本来九層塔であったと思われ、笠の第4・6・7層と

相輪部が失われているものの、鎌倉時代末期の美を今に伝える貴重なものである。」

本堂前の枝を広げた見事な枝振りの松。

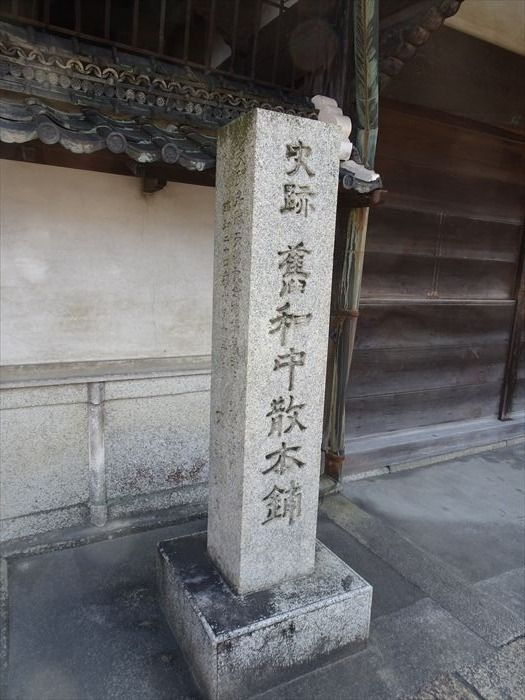

『福正寺』を出ると街道が右にカーブしたところに『史跡旧和中散本舗(大角屋)』が。

ここ六地蔵には江戸時代、旅人のために道中薬を売る店が数軒あり、大角家は、その中で

和中散という薬を売る「ぜさいや」の本舗として栄えました。薬を売るだけでなく、

草津宿と石部宿の「間の宿」として、公家・大名などの休憩所も務めたといいます。

和中散という名は、徳川家康が腹痛を起こしたとき、この薬を献じたところ、たちまち

治ったので、家康から直々付けられた名前といいます。

ここ六地蔵には江戸時代、旅人のために道中薬を売る店が数軒あり、

大角家は、その中で和中散という薬を売る 「ぜさいや」 の本舗として栄えたのだと。

手前に『史跡舊和中散本舗碑』が建つ『表門』。

『史跡 旧和中散本舗』。

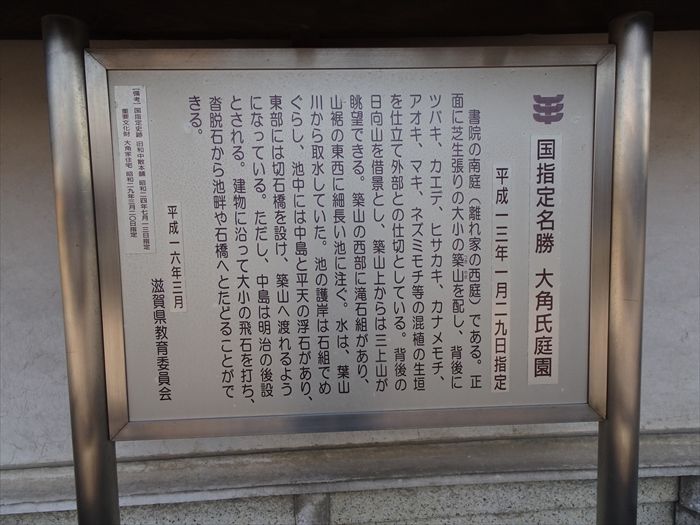

「国指定名勝 大角氏庭園

平成一三年一月二九日指定

書院の南庭(離れ家の西庭)である。 正面に芝生張りの大小の築山を配し、背後に

ツバキ、カエデ、ヒサカキ、カナメモチ、アオキ、マキ、ネズミモチ等の混植の生垣を仕立て

外部との仕切りとしている。 背後の日向山を借景とし、築山上からは三上山が眺望できる。

築山の西部に滝石組があり、山裾の東西に細長い池に注ぐ。水は、葉山川から取水していた。

池の護岸は石組でめぐらし、池中には中島と平天の浮石があり、東部には切石橋を設け、

築山へ渡れるようになっている。 ただし、中島は明治の後設とされる。建物に沿って大小の

飛石を打ち、沓脱石から池畔や石橋へとたどることができる。」

小堀遠州作という言い伝えがある池泉鑑賞式庭園の本庭には、東海道という連続した

『根本梅木 本家 ぜさい』の木製吊り看板。

ここが店内への入口であったが、見学は予約制のようで

『 旧和中散本舗(大角屋)内部 』👈リンク に入れなかったので

ご興味のある方はリンクにアクセス願います。

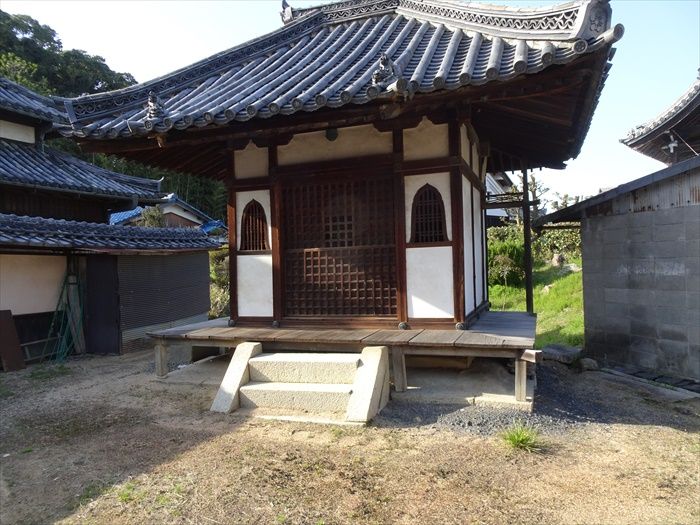

街道の反対側には『大角屋隠居所』隣に建つ『薬師堂』が。

左の塀が見える家が『大角屋隠居所』である。

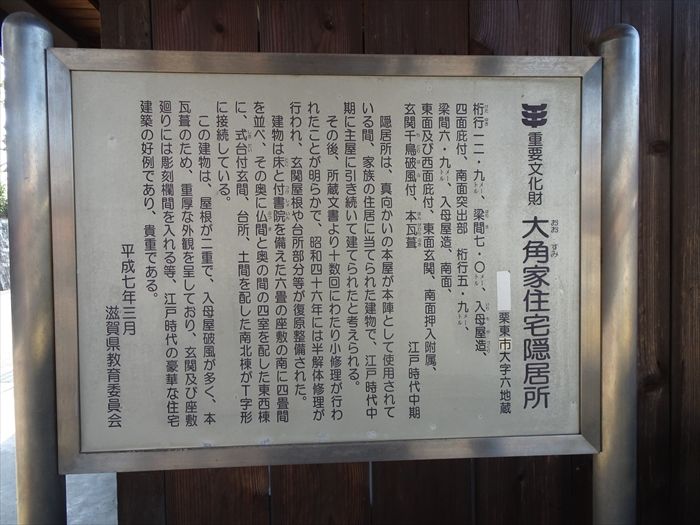

「大角屋住宅隠居所

隠居所は、真向かいの本屋が本陣として使用されている間、家族の住居に当てられた建物で、

江戸時代中期に主屋に引き続いて建てられたと考えられる。

その後、所蔵文書より十数回にわたり小修理が行われたことが明らかで、昭和46年には

半解体修理が行われ、玄関屋根や台所部分等が復原整備された。

建物は床と付書院を備えた6畳の座敷の南に4畳間を並べ、その奥に仏間と奥の間の4室を

配した東西棟に、式台付玄関、台所、土間を配した南北棟がT字形に接続している。

この建物は、屋根が二重で、入母屋破風が多く、本瓦葺のため、重厚な外観を呈しており、

玄関及び座敷廻りには彫刻欄間を入れる等、江戸時代の豪華な住宅建築の好例であり、

貴重である。」

『薬師堂』の奥に、先程訪ねた『福正寺』の鐘楼も再び見えた。

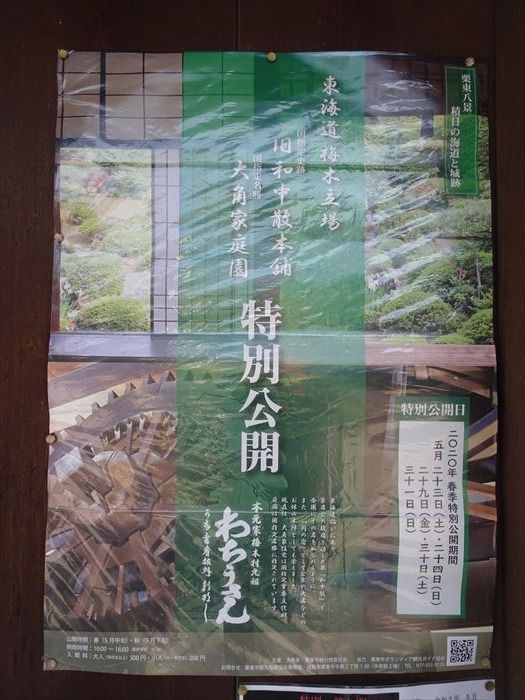

『旧和中散本舗』、『大角屋庭園』が5月末の土、日を中心に『特別公開』される予定で

あるとのことであったが・・・・。

新型コロナウィルスの影響でどうなるのであろうか?やはり中止。

ここは『栗東八景』の『積日の街道と城壁~深緑の日向山と和中散~』の場所であると。

漢詩碑があるのが『栗太八景』であり、紛らわしいのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12