PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

花びらの絨毯、オオ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前… Gママさん

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前…

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 旧東海道53次を歩く

我が趣味の養蜂場のある畑のスイカ栽培の状況です。

順調に生育し、親づるは本葉5~6枚で摘芯し、第1節の子づるは摘除し、他の子づるを4本

残しました。

周囲には、咲き終わった菜の花、そして冬越しで栽培していた麦を抜き取り全面に敷きました。

スイカの苗は約1m間隔に植え付け、昨日ご近所から頂いたコンパニオンプランツの

マリーゴールドをその間に植え付けました。

異なる野菜を混植すると、互いの性質が影響しあって、病害虫が抑えれたり、野菜が元気に

育つようになるのです。こうした相性の良い組み合わせがたくさんあることが知られていて、

この関係をコンパニオンプランツ、共栄作物と呼ばれています。

マリーゴールドは様々な植物と相性がよく、根の分泌液が土中のセンチュウを遠ざけ、

葉っぱのにおいには防虫効果が期待できるのです。

既にスイカの花も咲きだしています。

Iphonesで撮影したためかややピンボケですが、雌花の元には小さかスイカの姿が。

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

旧東海道に戻り、大津市丸の内町を進む。

左手にも虫籠窓、犬矢来のある旧家が。

先に進むと左手に浄土宗の『梅香山 縁心寺』があった。

左に『梅香山 縁心寺』寺標と右に『旧膳所城主御菩提所』碑。

『山門』。

『縁心寺 本堂』。

『縁心寺』は、慶長7年(1602)に本多康俊が父忠次の追善のため三河国西尾(愛知県西尾市)に

建立したもので、元和3年(1617)に膳所藩への移封に伴い一緒に移ってきた。

ここは膳所城主菩提所であり、境内には武家から庶民まで信仰を集めた八臂弁財天が

祀られていた。

八臂弁財天を祀る『弁天堂』。

『膳所城主歴代墓所』。

『縁心寺』は、膳所城の初代城主戸田一西が、慶長7年(1602)に創建した浄土宗知恩院の末寺で、

洪誉法師が開基。もと栄泉寺といい、瓦寺とも通称されていた。当時、膳所や大津には

瓦葺の寺院がなかったなかで唯一同寺が瓦葺であったからと。

また、膳所藩主戸田・本多両家の菩提寺でもあり、境内の本堂裏には歴代藩主の墓が並び、

本多氏代々の墓や戸田一西の墓も残されていた。

『五輪塔』。

旧東海道に戻ると。ここにも虫籠窓の旧家が。

続いて旧東海道の左手に『和田神社』

『石鳥居』。

『石鳥居』に掛かる『和田神社』の扁額。

膳所藩の藩校『遵義堂』の高麗門を移築した『表門(神門)』

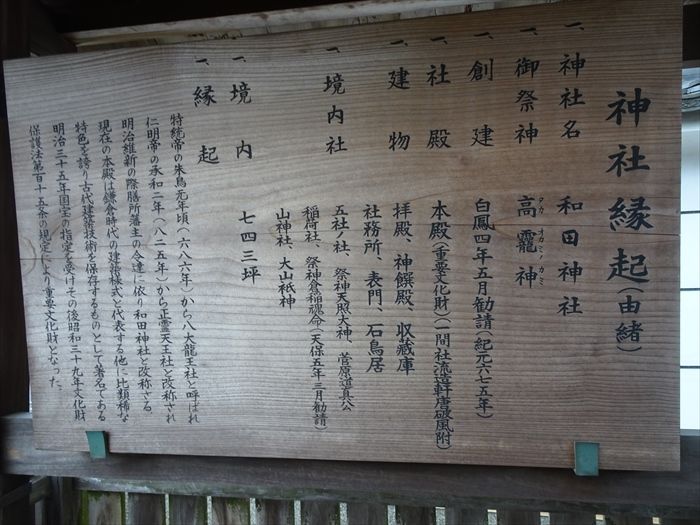

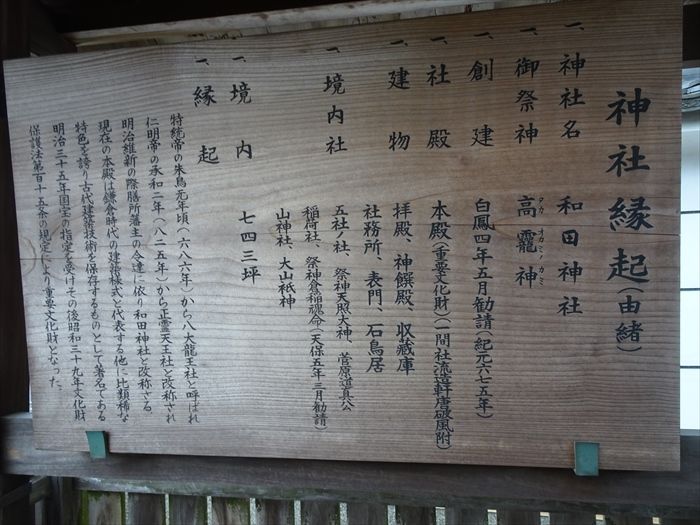

「神社縁起(由緒)

神社名 和田神社

御祭神 高龗神(たかおかみのかみ)

創 建 白鳳4年5月勧請(紀元675年)

社 殿 本殿(重要文化財)(一間社流造軒唐破風附)

建 物 拝殿、神饌殿、収蔵庫、社務所、表門、石鳥居

境内社 五社ノ社、祭神 天照大神、菅原道真公

稲荷社、 祭神 蔵稲魂命(天保5年3月勧請)

山神社、 大山祇神

境 内 743坪

縁 起 持統帝の朱鳥元年頃(686年)から八代龍王社と呼ばれ仁明帝の

承和2年(825年)から正霊天王社と改称され、明治時維新の際膳所藩主の

令達により和田神社と改称さる。現在の本殿は鎌倉時代の建築様式を代表する他に

比類稀な特色を誇り古代建築技術を保存するものとして著名である。

明治35年国宝の指定を受けその後、 昭和39年文化財保護法第115条の規定により

重要文化財となった。」

『古札納所』。

『拝殿』。

『拝殿』越しの『中門(神門)』。

『中門(神門)』。

『和田神社 本殿』。

『中門(神門)』と『本殿』を角度を変えて。

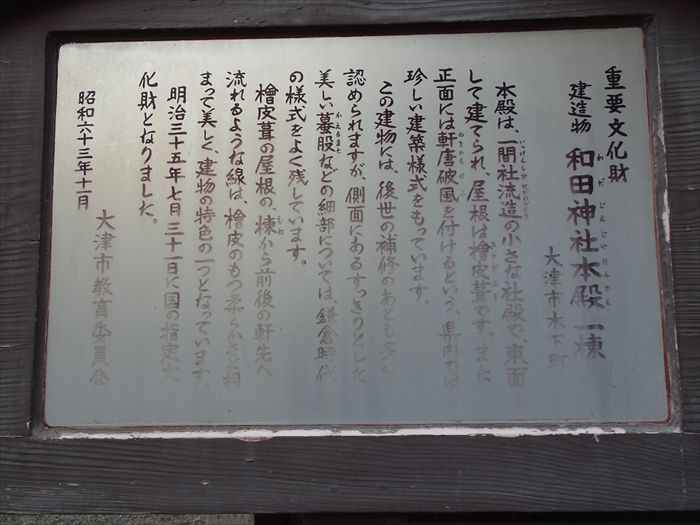

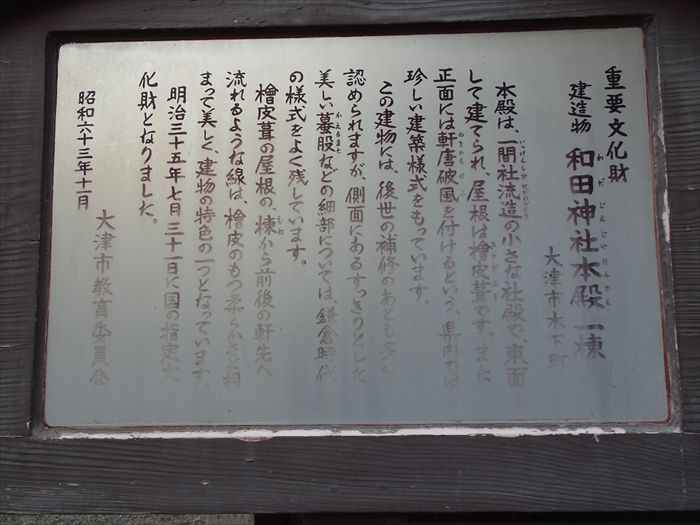

「和田神社本殿 一棟

本殿は、一間社流造の小さな社殿で、東面して建てられ、屋根は檜皮葺です。

また正面には軒唐破風を付けるという、県内では珍しい建築様式をもっています。

この建物には、後世の補修のあとも多く認められますが、側面にあるすっきりとした美しい

蟇股などの細部については、鎌倉時代の様式をよく残しています。

檜皮葺の屋根の、棟から前後の軒先へ流れるような線は、檜皮のもつ柔らかさと相まって

美しく、建物の特色の一つとなっています。 明治三十五年七月三十一日に

国の指定文化財となりました。 」

石田三成が繋がれた大イチョウ。

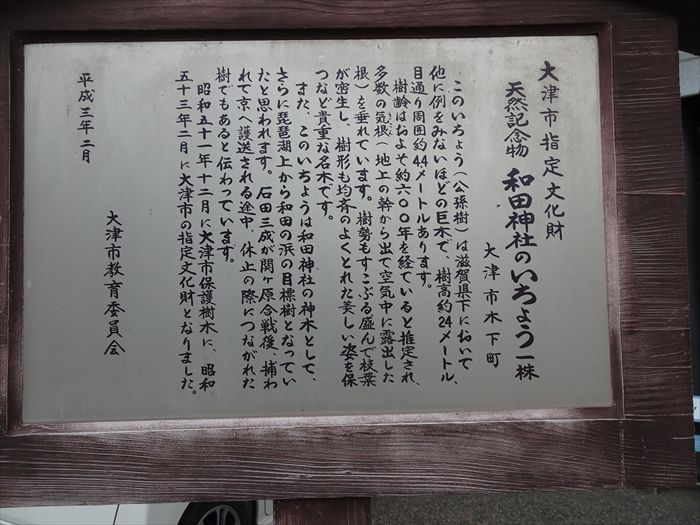

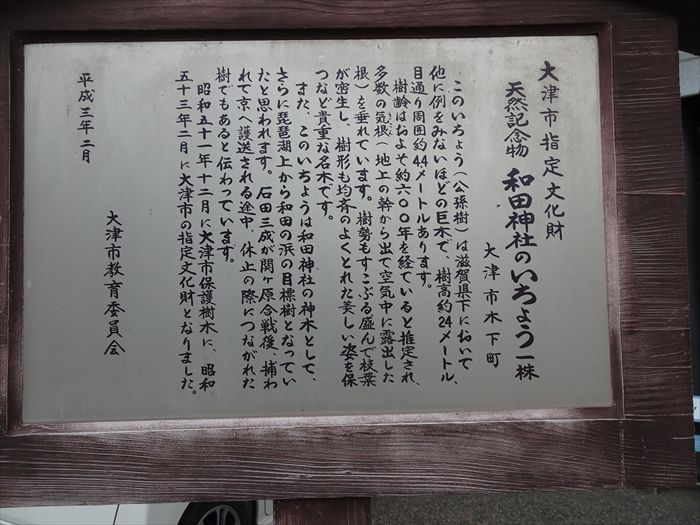

「天然記念物 和田神社のいちょう一株

このいちょう(公孫樹)は滋賀県下において他に例を見ないほどの巨木で、樹高約24m、

目通り周囲約4.4mあります。

樹齢はおよそ約600年を経ていると推定され、多数の気根(地上の幹から出て空気中に

露出した根)を垂れています。樹勢もすこぶる盛んで枝葉が密生し、樹形も均斉のよくとれた

美しい姿を保つなど貴重な名木です。

また、このいちょうは和田神社の神木として、さらに琵琶湖上から和田の浜の目標樹と

なっていたと思われます。

石田三成が関ケ原合戦後、捕われて京へ護送される途中、休止の際につながれた樹でもあると

伝わっています。

昭和51年12月に大津市保護樹木に、昭和53年2月に大津市の指定文化財となりました。」

『神輿庫』であろうか。

『社務所』。

『奥村大明神を祀る稲荷社』。

扁額には『奥村大明神』と。

『天満宮』。

旧東海道に戻って先に進む。

『石仏』が2体。

般若心経の書かれた涎掛けが。

左手に東海道道標があり、突き当りの寺の前を右折して行くよう道筋が示されていた。

東海道道標に示されたように街道の突き当りに真宗大谷派の『春台山 響忍寺』の

『山門』が見えて来た。

藩家老村松八右衛門の屋敷門を移築した『山門』。

ここ『響忍寺』の前の東海道は、江戸時代には、京都と江戸を結ぶ国内第一の幹線として、

行き交う旅人で賑わっていた。

また、この道は西国三十三観音巡礼の札所、三井寺と石山寺を結ぶ巡礼の道としても

よく利用されたのだと。

真宗大谷派の『春台山 響忍寺』社標

『旧本堂の鬼瓦』。

『鐘楼』。

『親鸞聖人像』。

『響忍寺 本堂』。

更に曲がりくねった旧東海道を進む。

前方に『びわ湖大津プリンスホテル』の姿が。

琵琶湖のほとりに建つ38階の高層ホテルで、高さは地上133mのホテル。

世界的な建築家の丹下健三が設計を手掛けた。

この先スーパー「フレンドマート」前を左斜に入って行った。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

順調に生育し、親づるは本葉5~6枚で摘芯し、第1節の子づるは摘除し、他の子づるを4本

残しました。

周囲には、咲き終わった菜の花、そして冬越しで栽培していた麦を抜き取り全面に敷きました。

スイカの苗は約1m間隔に植え付け、昨日ご近所から頂いたコンパニオンプランツの

マリーゴールドをその間に植え付けました。

異なる野菜を混植すると、互いの性質が影響しあって、病害虫が抑えれたり、野菜が元気に

育つようになるのです。こうした相性の良い組み合わせがたくさんあることが知られていて、

この関係をコンパニオンプランツ、共栄作物と呼ばれています。

マリーゴールドは様々な植物と相性がよく、根の分泌液が土中のセンチュウを遠ざけ、

葉っぱのにおいには防虫効果が期待できるのです。

既にスイカの花も咲きだしています。

Iphonesで撮影したためかややピンボケですが、雌花の元には小さかスイカの姿が。

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

旧東海道に戻り、大津市丸の内町を進む。

左手にも虫籠窓、犬矢来のある旧家が。

先に進むと左手に浄土宗の『梅香山 縁心寺』があった。

左に『梅香山 縁心寺』寺標と右に『旧膳所城主御菩提所』碑。

『山門』。

『縁心寺 本堂』。

『縁心寺』は、慶長7年(1602)に本多康俊が父忠次の追善のため三河国西尾(愛知県西尾市)に

建立したもので、元和3年(1617)に膳所藩への移封に伴い一緒に移ってきた。

ここは膳所城主菩提所であり、境内には武家から庶民まで信仰を集めた八臂弁財天が

祀られていた。

八臂弁財天を祀る『弁天堂』。

『膳所城主歴代墓所』。

『縁心寺』は、膳所城の初代城主戸田一西が、慶長7年(1602)に創建した浄土宗知恩院の末寺で、

洪誉法師が開基。もと栄泉寺といい、瓦寺とも通称されていた。当時、膳所や大津には

瓦葺の寺院がなかったなかで唯一同寺が瓦葺であったからと。

また、膳所藩主戸田・本多両家の菩提寺でもあり、境内の本堂裏には歴代藩主の墓が並び、

本多氏代々の墓や戸田一西の墓も残されていた。

『五輪塔』。

旧東海道に戻ると。ここにも虫籠窓の旧家が。

続いて旧東海道の左手に『和田神社』

『石鳥居』。

『石鳥居』に掛かる『和田神社』の扁額。

膳所藩の藩校『遵義堂』の高麗門を移築した『表門(神門)』

「神社縁起(由緒)

神社名 和田神社

御祭神 高龗神(たかおかみのかみ)

創 建 白鳳4年5月勧請(紀元675年)

社 殿 本殿(重要文化財)(一間社流造軒唐破風附)

建 物 拝殿、神饌殿、収蔵庫、社務所、表門、石鳥居

境内社 五社ノ社、祭神 天照大神、菅原道真公

稲荷社、 祭神 蔵稲魂命(天保5年3月勧請)

山神社、 大山祇神

境 内 743坪

縁 起 持統帝の朱鳥元年頃(686年)から八代龍王社と呼ばれ仁明帝の

承和2年(825年)から正霊天王社と改称され、明治時維新の際膳所藩主の

令達により和田神社と改称さる。現在の本殿は鎌倉時代の建築様式を代表する他に

比類稀な特色を誇り古代建築技術を保存するものとして著名である。

明治35年国宝の指定を受けその後、 昭和39年文化財保護法第115条の規定により

重要文化財となった。」

『古札納所』。

『拝殿』。

『拝殿』越しの『中門(神門)』。

『中門(神門)』。

『和田神社 本殿』。

『中門(神門)』と『本殿』を角度を変えて。

「和田神社本殿 一棟

本殿は、一間社流造の小さな社殿で、東面して建てられ、屋根は檜皮葺です。

また正面には軒唐破風を付けるという、県内では珍しい建築様式をもっています。

この建物には、後世の補修のあとも多く認められますが、側面にあるすっきりとした美しい

蟇股などの細部については、鎌倉時代の様式をよく残しています。

檜皮葺の屋根の、棟から前後の軒先へ流れるような線は、檜皮のもつ柔らかさと相まって

美しく、建物の特色の一つとなっています。 明治三十五年七月三十一日に

国の指定文化財となりました。 」

石田三成が繋がれた大イチョウ。

「天然記念物 和田神社のいちょう一株

このいちょう(公孫樹)は滋賀県下において他に例を見ないほどの巨木で、樹高約24m、

目通り周囲約4.4mあります。

樹齢はおよそ約600年を経ていると推定され、多数の気根(地上の幹から出て空気中に

露出した根)を垂れています。樹勢もすこぶる盛んで枝葉が密生し、樹形も均斉のよくとれた

美しい姿を保つなど貴重な名木です。

また、このいちょうは和田神社の神木として、さらに琵琶湖上から和田の浜の目標樹と

なっていたと思われます。

石田三成が関ケ原合戦後、捕われて京へ護送される途中、休止の際につながれた樹でもあると

伝わっています。

昭和51年12月に大津市保護樹木に、昭和53年2月に大津市の指定文化財となりました。」

『神輿庫』であろうか。

『社務所』。

『奥村大明神を祀る稲荷社』。

扁額には『奥村大明神』と。

『天満宮』。

旧東海道に戻って先に進む。

『石仏』が2体。

般若心経の書かれた涎掛けが。

左手に東海道道標があり、突き当りの寺の前を右折して行くよう道筋が示されていた。

東海道道標に示されたように街道の突き当りに真宗大谷派の『春台山 響忍寺』の

『山門』が見えて来た。

藩家老村松八右衛門の屋敷門を移築した『山門』。

ここ『響忍寺』の前の東海道は、江戸時代には、京都と江戸を結ぶ国内第一の幹線として、

行き交う旅人で賑わっていた。

また、この道は西国三十三観音巡礼の札所、三井寺と石山寺を結ぶ巡礼の道としても

よく利用されたのだと。

真宗大谷派の『春台山 響忍寺』社標

『旧本堂の鬼瓦』。

『鐘楼』。

『親鸞聖人像』。

『響忍寺 本堂』。

更に曲がりくねった旧東海道を進む。

前方に『びわ湖大津プリンスホテル』の姿が。

琵琶湖のほとりに建つ38階の高層ホテルで、高さは地上133mのホテル。

世界的な建築家の丹下健三が設計を手掛けた。

この先スーパー「フレンドマート」前を左斜に入って行った。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旧東海道53次を歩く] カテゴリの最新記事

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.