PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

花びらの絨毯、オオ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前… Gママさん

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前…

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 旧東海道53次を歩く

そして展示コーナーの途中にあったのが

「江の島弁財天道標

昭和41年(1966)1月17日指定/江の島道の道標です。

江戸前期の鍼医・杉山検校が藤沢宿から江の島へ続く約4㎞の江の島道周辺に48基の道標を

建立したと伝えられています。

のちに移設されたものもありますが、市内では藤沢橋脇、白旗神社境内、遊行通りロータリー内、

砥上公園、法照寺境内、片瀬小学校、密蔵寺向かい辻、大源太公園、西行戻り松脇、

湘南モノレール「湘南江の島」駅付近、片瀬洲鼻通り、江島神社参道福石横の12基が

指定されています(市内で未指定もあり。鎌倉市・東京都にも各1基確認されている)。

いずれも火成岩製、ほぼ同型同寸。標身高120㎝の尖頭角柱形。」

これはレプリカなのであろう。

四面のうち三面に「一切衆生」「ゑのしま道」「二世安楽」と刻まれています。

「一切衆生」:この世に生きているすべてのもの。生きとし生けるもの。特に人間に対して

いうことが多い。

「二世安楽」:来世のこともこの世のことも、仏様に任せ切って南無阿弥陀仏とお念仏を称える

身になってこそ、本当の安らぎがいただけるのです。

ソーシャルディスタンス 2m と注意喚起のパネルも。

正面に藤沢宿コーナー「藤沢宿と江の島の美人画」。

そして再び「御上洛東海道と幕末の浮世絵」展示コーナーの続きへ。

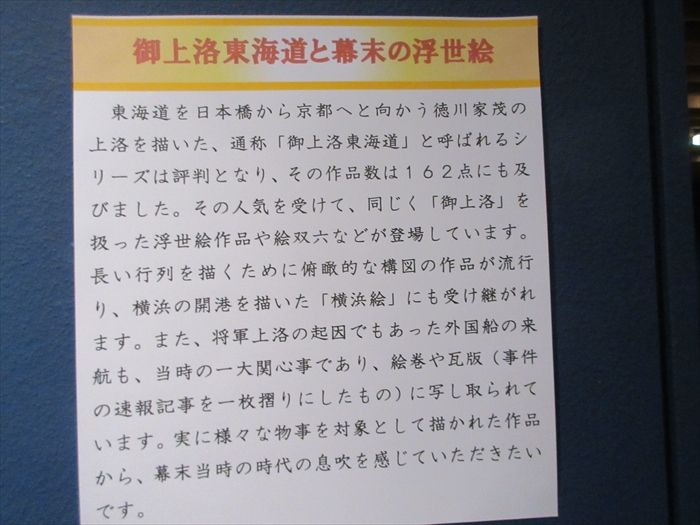

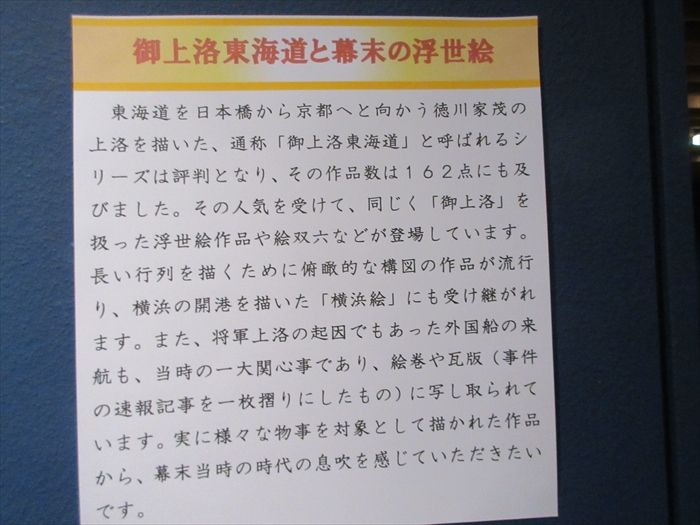

「御上洛東海道と幕末の浮世絵

東海道を日本橋から京都へと向かう徳川家茂の上洛を描いた、通称「御上洛東海道」と呼ばれる

シリーズは評判となり、その作品数は1 6 2点にも及びました。

その人気を受けて、同じく「御上洛」を扱った浮世絵作品や絵双六などが登場しています。

長い行列を描くために俯瞰的な構図の作品が流行り、横浜の開港を描いた「横浜絵」にも

受け継がれます。また、将軍上洛の起因でもあた外国船の来航も、当時の一大関心事であり、

絵巻や瓦版(事件の速報記事を一枚摺りにしたもの)に写し取られています。

実に様々な物事を対象として描かれた作品から、幕末当時の時代の息吹を感じて

いただきたいです。」

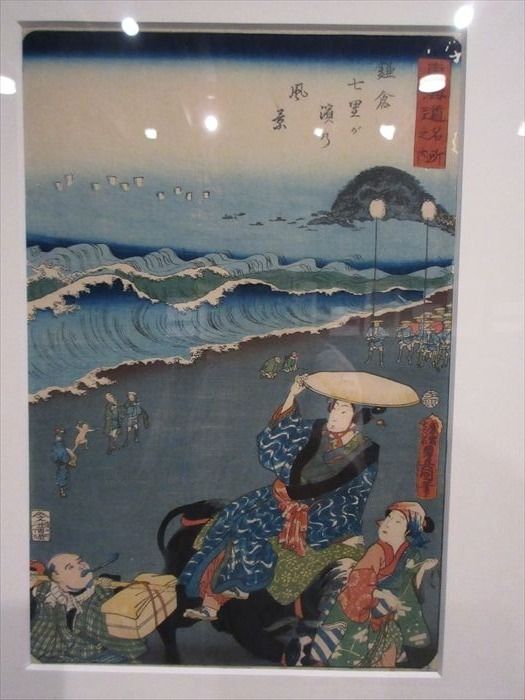

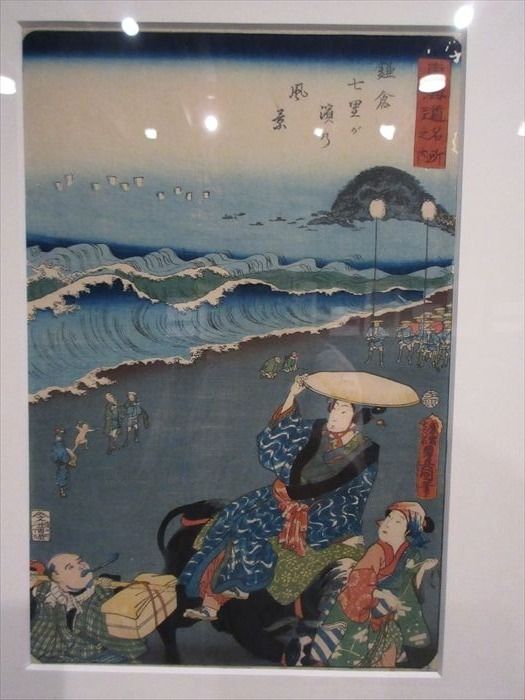

41.歌川国貞(三代豊国) 東海道名所之内 鎌倉七里ガ浜の風景 文久3年(1863)

「菅笠を被た旅装束の女性が、若い娘が引く牛に乗り、七里ガ浜の浜辺を悠々と行く様子が

描かれています。

海はやや波立ち、海上には船の白い帆が漂っています。

波打ち際を見ると、若干の雲母が施される等、摺りの工夫が見られます。

実際の上洛の際に、将軍が七里ガ浜に訪れたわけではなく、あくまても想定で描かれた作品と

考えられます。」

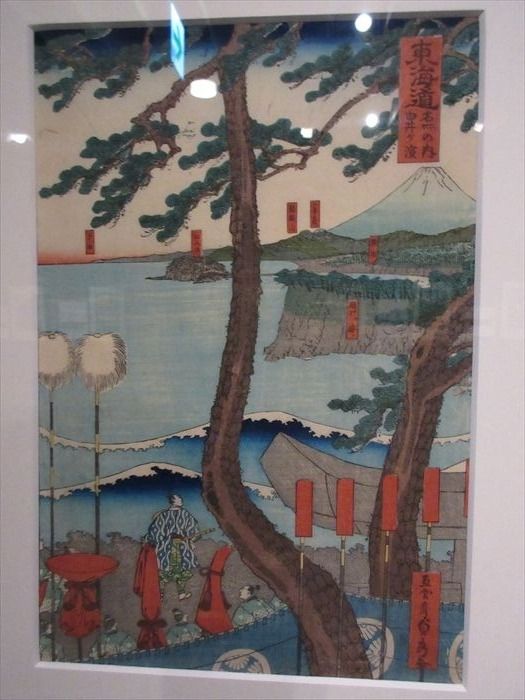

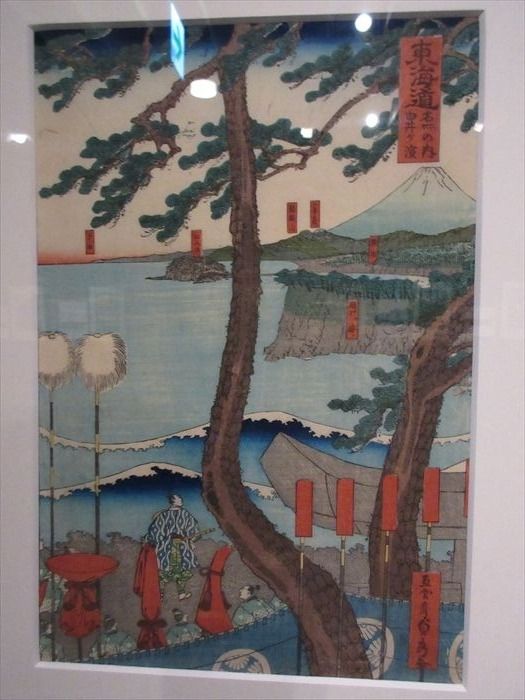

42.歌川貞秀 東海道名所之内 由比ヶ浜 文久3年(1863)

「鶴岡八満宮一ノ鳥居の前あたりから、稲村ガ崎、腰越、江の島、さらには遠く箱根山、

ニ子岳(双子山)、下田、そして富士山にまて及ぶ景観が、地名と共に描きこまれています。

また、中央に画面をニ分するように松の木が描かれるといった斬新な構成も見られます。

波打ち際に立っているのが将軍家茂と思われますが、

実際の上洛の際に家茂がこの場听に立っことはなく、他のシリーズ作品同様に、源頼朝に

仮託して描れたものと考えられています。」

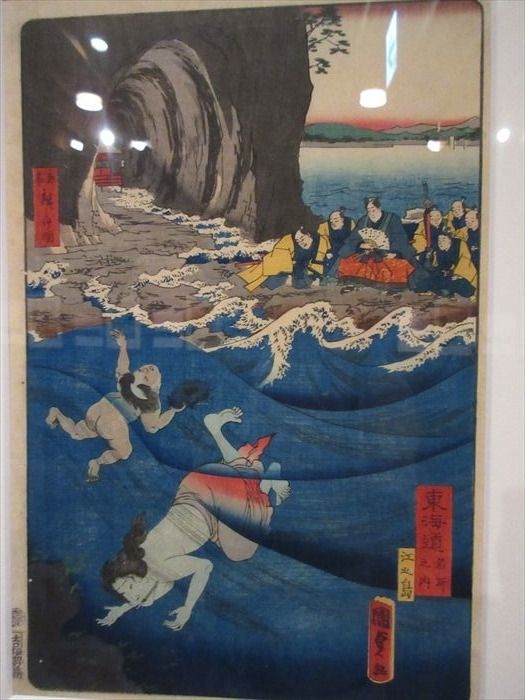

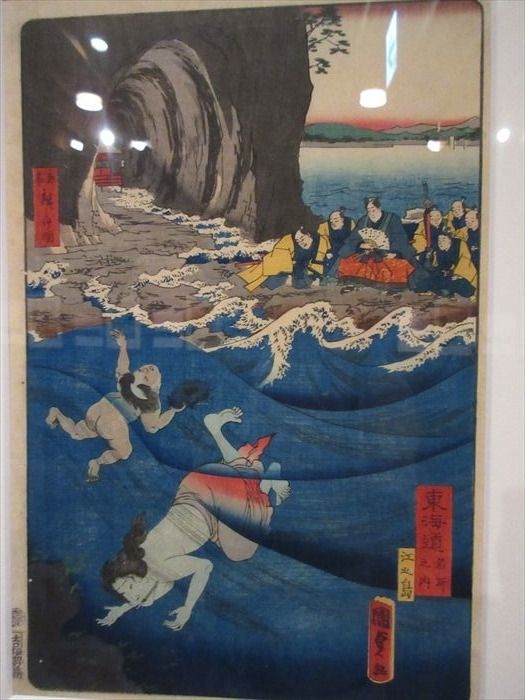

43.二代歌川国貞 二代歌川広重 東海道名所之内 江之嶌 文久3年(1863)

「国貞の弟子であるニ代国貞(四代豊国)と、広重の弟子の二代広重による供筆作品です。

江の島の岩屋の前で、海女の親子が海中から鮑を採ってくるようすを、将軍が上覧している

場面でしよう。ただし、実際に家茂が上洛の途中て江の島へ寄った事実はなく、源頼朝に

仮託したものと考えられます。

画面中央の波を境に、陸上のようすをニ代広重が、海中のようすをニ代国貞が描いており、

師匠同様に、風景描写に長けたニ代広重、人物が得意なニ代国貞が、それぞれの手腕を

発揮しています。」

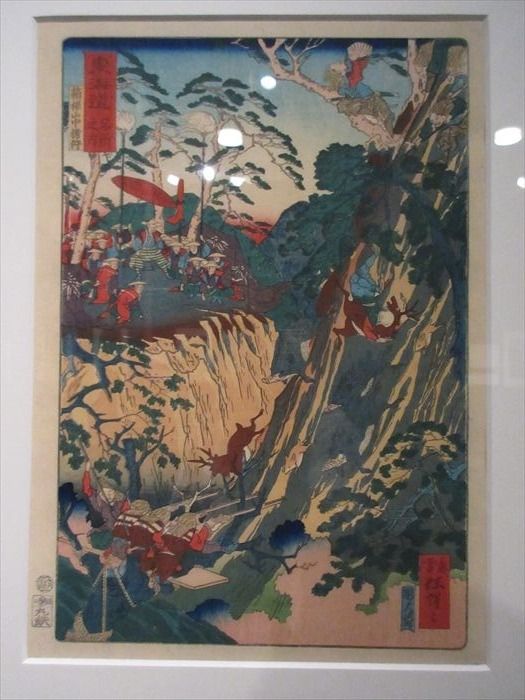

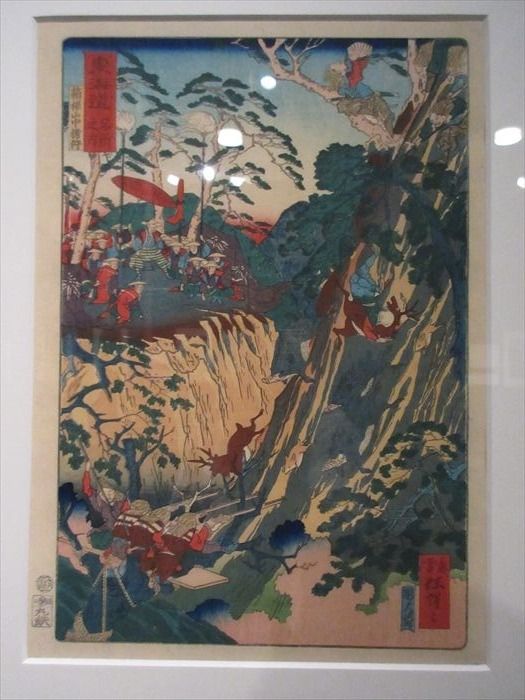

44.河鍋暁斎 東海道名所之内 箱根山中猪狩 文久3年(1863)

「将軍が座す御前で、勢子(狩猟の際に、獲物を追い込む役目の人夫)が追い立てた猪や鹿

などが、崖から逆落としになっています。猟師たちの動きや表情には、北斎漫画的な描写が見られ、

自身も絵手本をよく出した暁斎の興味の幅広さが出ています。

画中にある「惺々周麿」とは、「暁斎」と改める以前の画号です。」

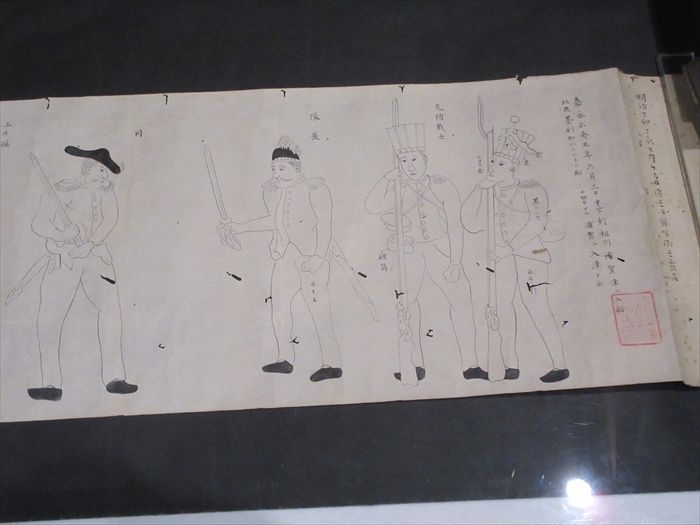

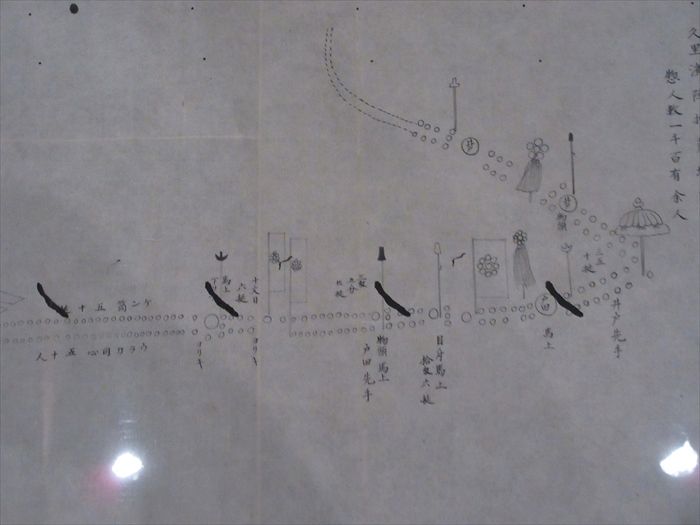

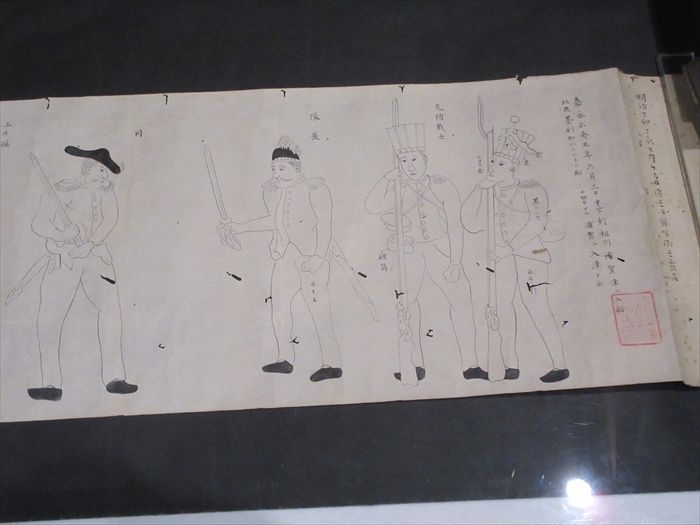

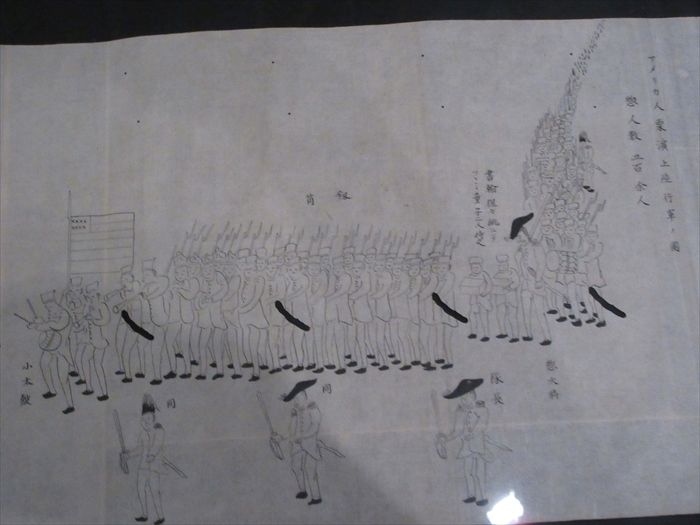

45.作者不詳 相州浦賀米国船入津之図 嘉永6年(1853)頃。

「嘉永六丑年六月三日申ノ下刻 相州浦賀津江入舩

北亜墨利加ハシトン舩十四日メニ 浦賀ニ入津ト云

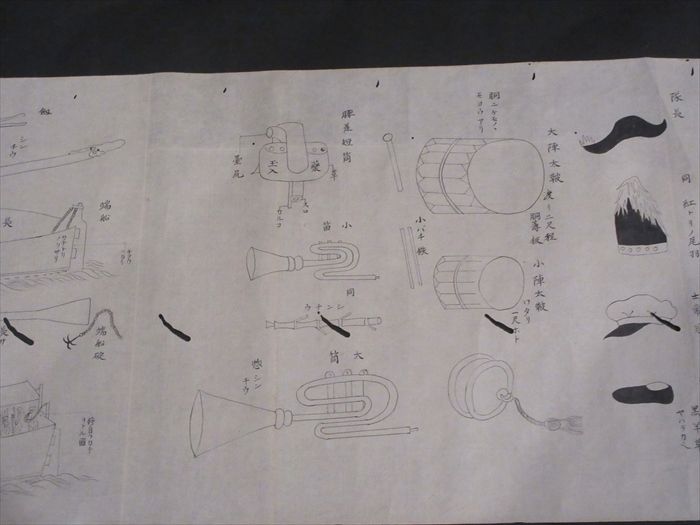

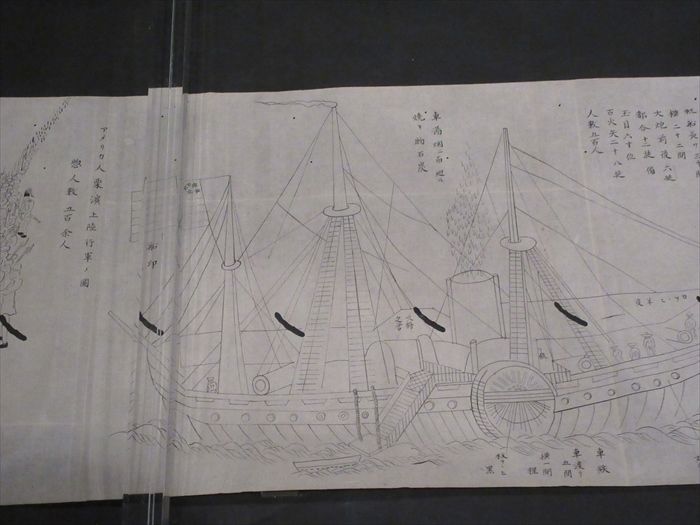

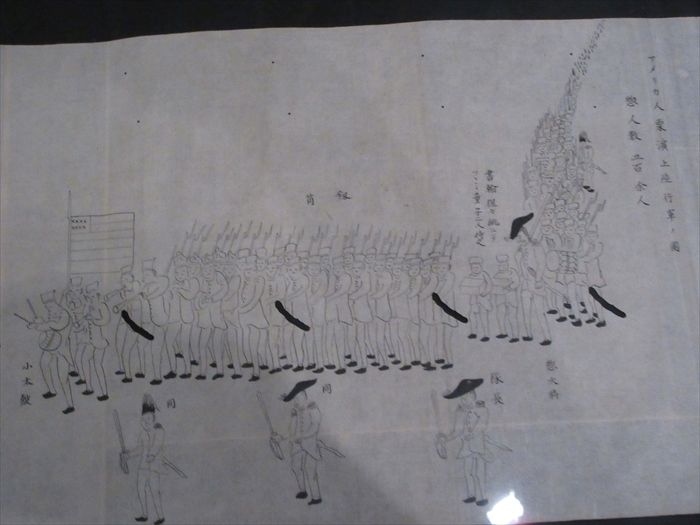

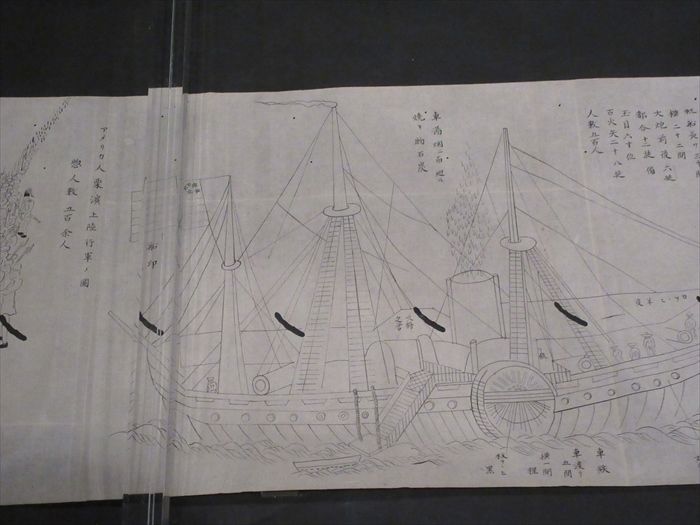

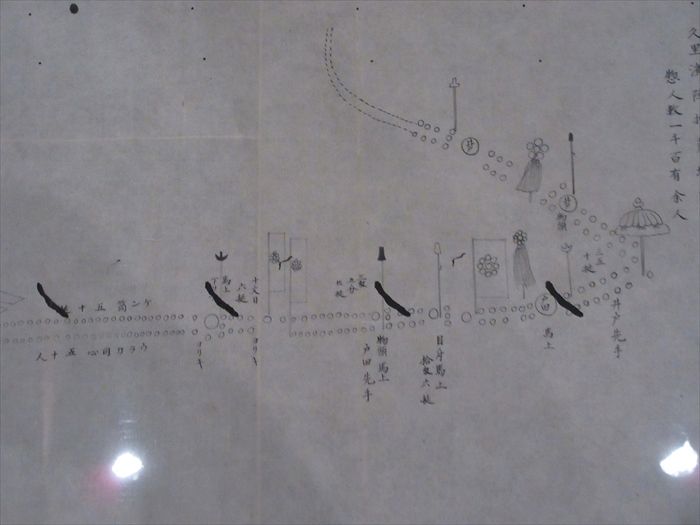

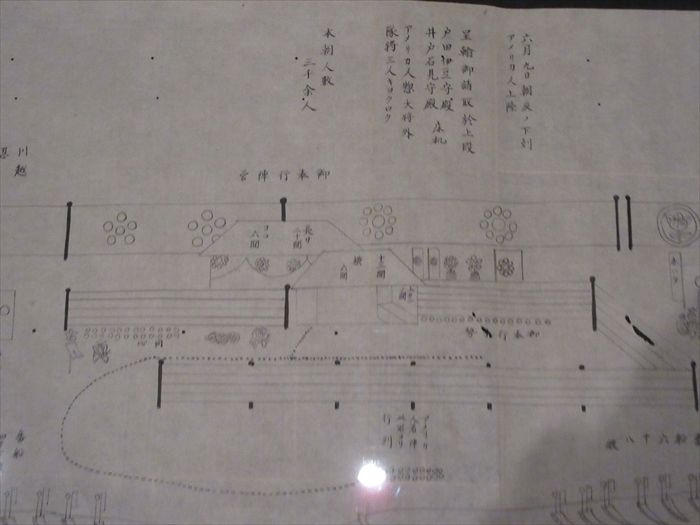

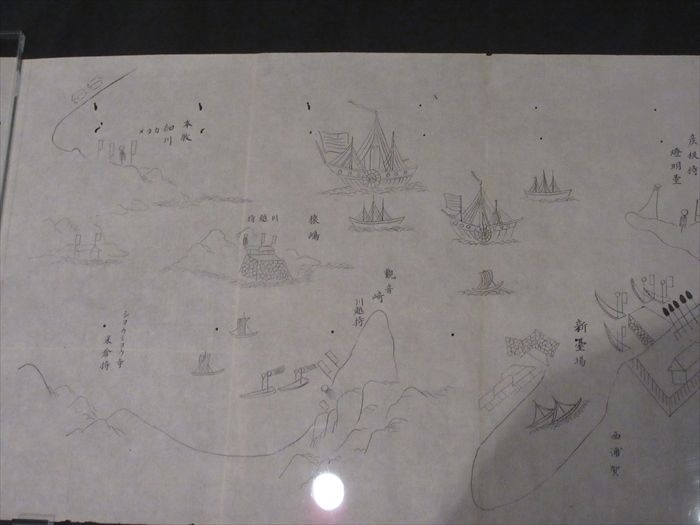

嘉永6年( 1853 ) 6月、米艦隊(黒船)入津の模様を記録した墨書画です。

当時の記録等から抜き出して1巻にまとめたたものと思われます(横浜市歴史博物館蔵に類似の

着彩画あり)。「アメリカ人栗(久里)浜上陸行軍ノ図(惣人数五百余人)」の図中、ニ角帽子を

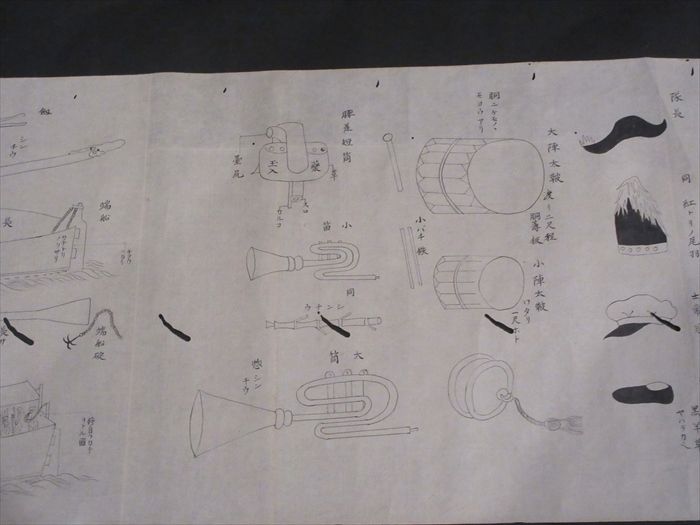

かぶって、下に「惣大将」と記されているのがべリー提督で、同行の童子が、書翰を入れた包を

持ています。ます。巻末には、「久里浜陣押、荒増之図(惣人数一千百有余人)」が記されていて

上陸時の日本側の態勢も記録されています。」

武器、サーベルを持って、それぞれ異なる帽子を被っている。

軍隊が更新行進する時に使用する楽器。

外輪蒸気船「サスケハナ号」図。

アメリカ人栗浜上陸行軍ノ図 総人数五百四人。

総大将の横に国書を持った子供の姿も。

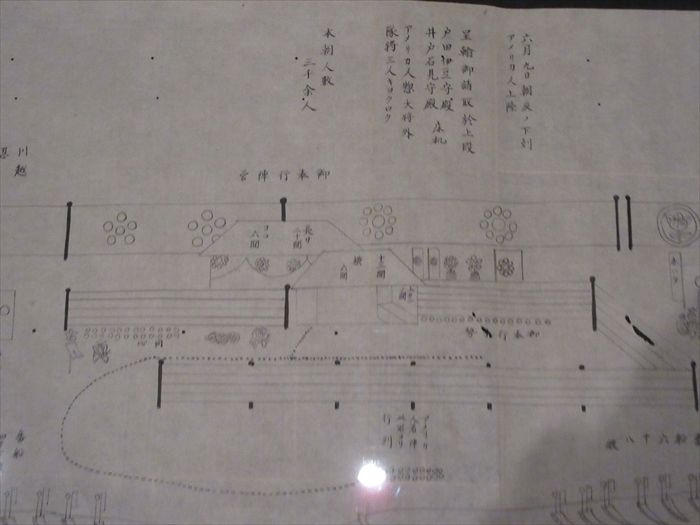

日本の「久里濱陣営之図 惣人数一千百有余人」。

「久里浜陣営之図」の「奉行本部」。

川越藩と忍藩の武将たちがこの場所を担当していたと。

「泰平(太平)の眠りを覚ます蒸気船(上喜撰) たった四杯で夜も寝られず」

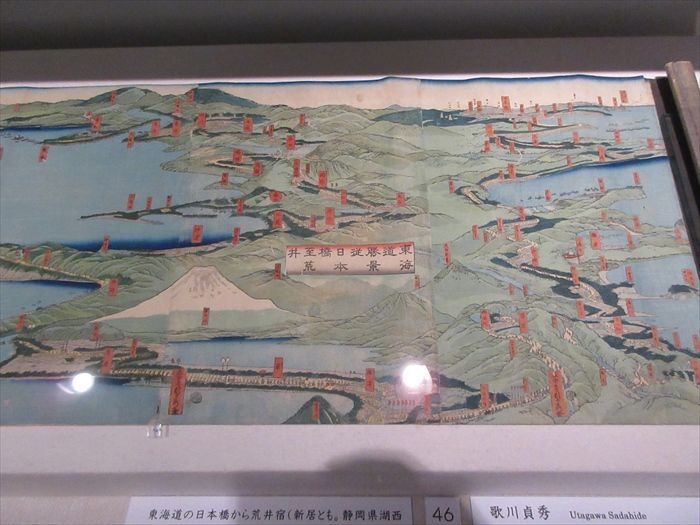

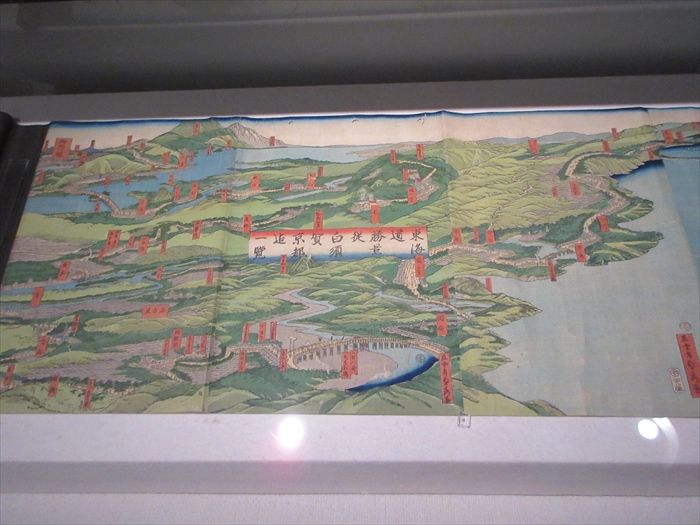

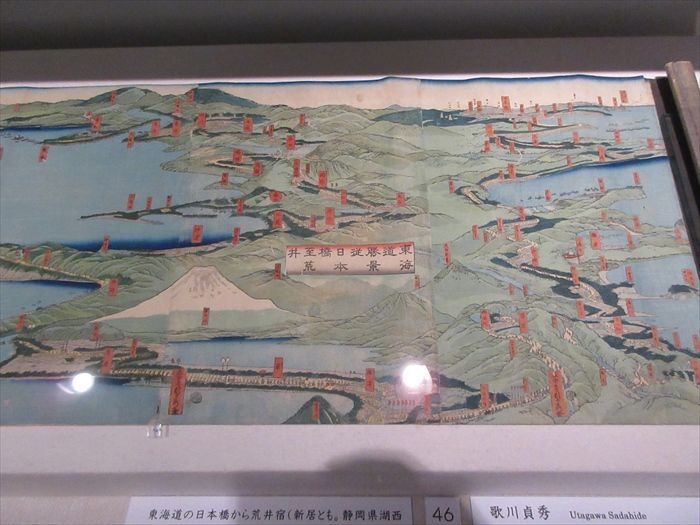

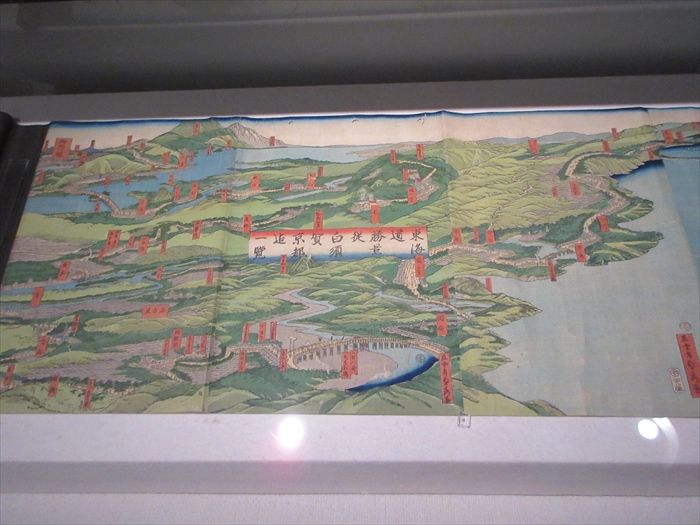

46.歌川貞秀 東海道勝景従日本橋至荒井 東海道勝景従白須賀京都迄一覧 文久3年(1863)

「東海道の日本橋から荒井宿 (新居とも。静岡県湖西市)までの俯瞰図(大判錦絵3枚続き)と、

白須賀宿(湖西市)から京都までの俯瞰図(同前)をつなげた絵図です。

道を湾曲させることで東海道各地の宿場等の名所を織り込みながら6枚のの画面に収めてしまう

技法は、のちの吉田初三郎の鳥瞰図につながるものと言えましよう。」

【 https://www.benricho.org/Unchiku/Ukiyoe_NIshikie/Bunkyu3Harunomiyakoji/01.html

】より

【 https://www.benricho.org/Unchiku/Ukiyoe_NIshikie/Bunkyu3Harunomiyakoji/01.html

】より

東海道勝景従日本橋至荒井一覧。

中央右端の江の島の姿が。

東海道勝景従白須賀京都迄一覧。

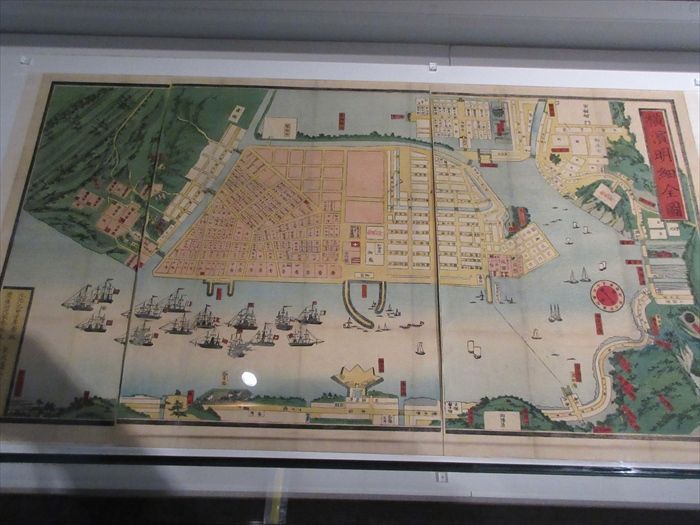

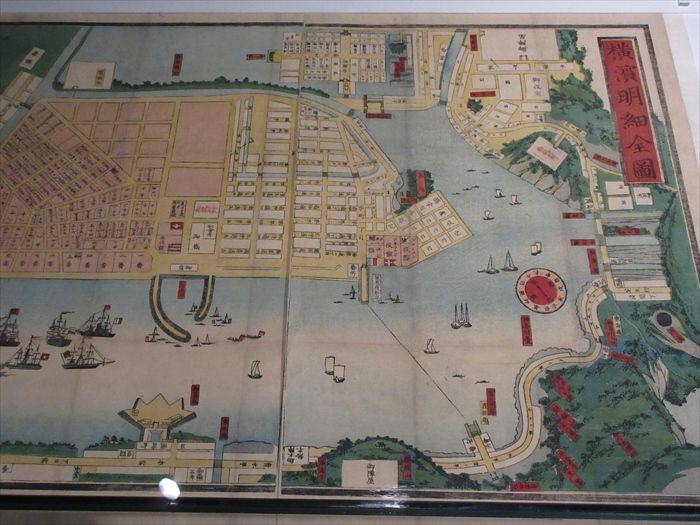

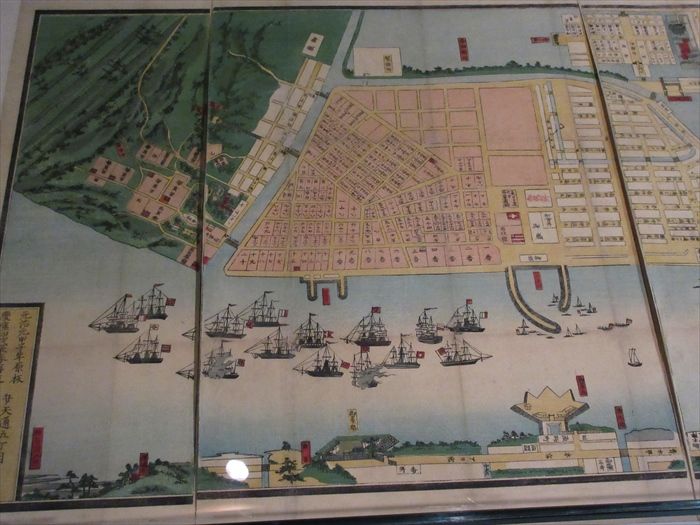

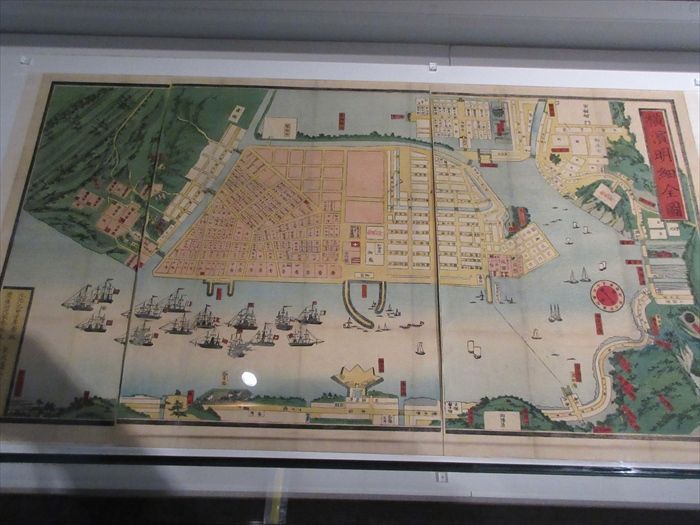

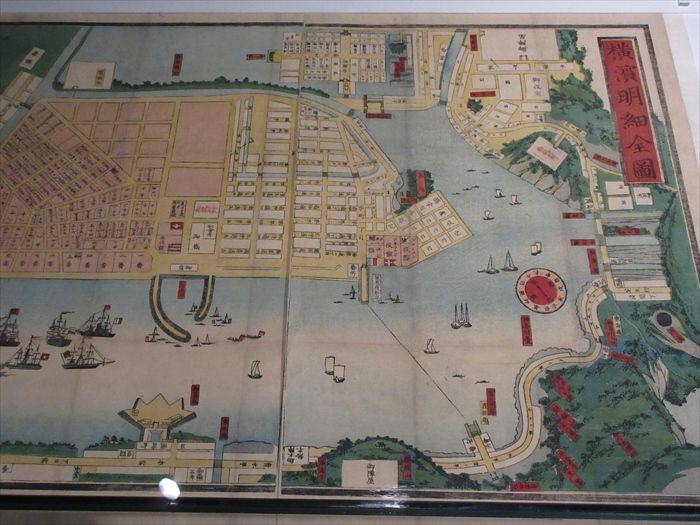

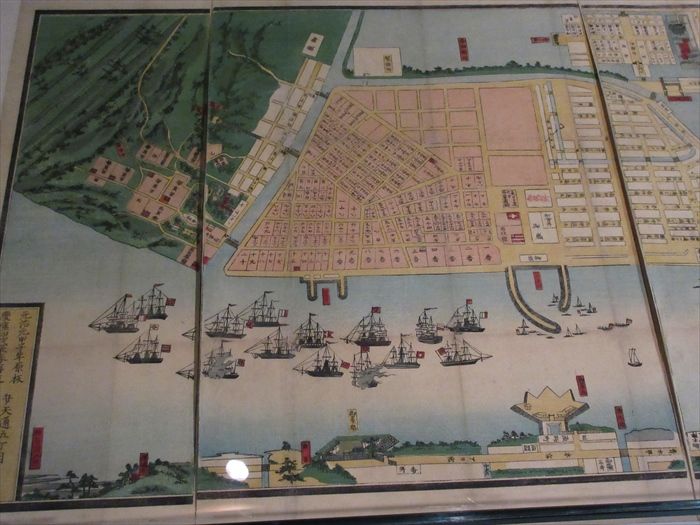

47.歌川芳員 横浜明細全図 慶応4年(1868)

「日米修好通商条約の締結により、安政5 (1858)年に開港した横浜の様子を描いた絵図です。

港には欧米各国の帆船が描かれ、中央下部の「御台場」の向かいの「ハトバ」は、現在の通称

「象の鼻」です。その上側、アメリカ合衆国の国旗が描かれているのが「亜役館」

(アメリカ合衆国の公使館)、その右手「番所」脇には、「仏役館」「デニマルカ(デンマーク)役館」

「プロシェン(プロシア)役館」も見えます。また現在の外人基地のあたりには、「英軍衛」

「仏軍衛」などの兵営も見えます。現在の県庁部分に見える「御裁判所」の文字は、刷られた

ものではなく朱印で、慶応4 ( 1868 )年刊行時に加えられたと考えられます。」

地図の右側。

地図の左側。

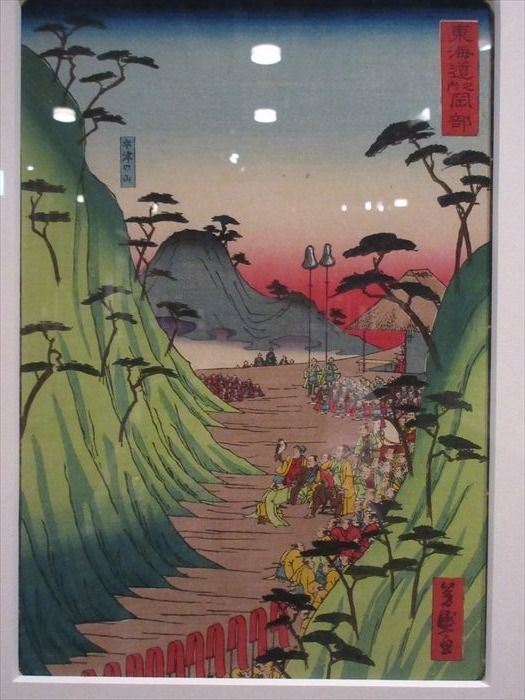

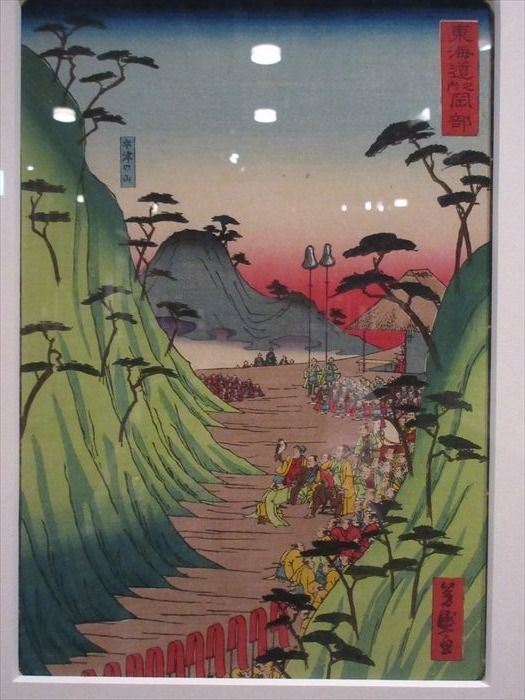

48.歌川芳盛 東海道之内 岡部 文化3年(1863)

「岡部宿から丸子宿へ向かう途中には、宇津の山(宇津之谷峠)とよばれる峠道を越えます。

「江の島弁財天道標

昭和41年(1966)1月17日指定/江の島道の道標です。

江戸前期の鍼医・杉山検校が藤沢宿から江の島へ続く約4㎞の江の島道周辺に48基の道標を

建立したと伝えられています。

のちに移設されたものもありますが、市内では藤沢橋脇、白旗神社境内、遊行通りロータリー内、

砥上公園、法照寺境内、片瀬小学校、密蔵寺向かい辻、大源太公園、西行戻り松脇、

湘南モノレール「湘南江の島」駅付近、片瀬洲鼻通り、江島神社参道福石横の12基が

指定されています(市内で未指定もあり。鎌倉市・東京都にも各1基確認されている)。

いずれも火成岩製、ほぼ同型同寸。標身高120㎝の尖頭角柱形。」

これはレプリカなのであろう。

四面のうち三面に「一切衆生」「ゑのしま道」「二世安楽」と刻まれています。

「一切衆生」:この世に生きているすべてのもの。生きとし生けるもの。特に人間に対して

いうことが多い。

「二世安楽」:来世のこともこの世のことも、仏様に任せ切って南無阿弥陀仏とお念仏を称える

身になってこそ、本当の安らぎがいただけるのです。

ソーシャルディスタンス 2m と注意喚起のパネルも。

正面に藤沢宿コーナー「藤沢宿と江の島の美人画」。

そして再び「御上洛東海道と幕末の浮世絵」展示コーナーの続きへ。

「御上洛東海道と幕末の浮世絵

東海道を日本橋から京都へと向かう徳川家茂の上洛を描いた、通称「御上洛東海道」と呼ばれる

シリーズは評判となり、その作品数は1 6 2点にも及びました。

その人気を受けて、同じく「御上洛」を扱った浮世絵作品や絵双六などが登場しています。

長い行列を描くために俯瞰的な構図の作品が流行り、横浜の開港を描いた「横浜絵」にも

受け継がれます。また、将軍上洛の起因でもあた外国船の来航も、当時の一大関心事であり、

絵巻や瓦版(事件の速報記事を一枚摺りにしたもの)に写し取られています。

実に様々な物事を対象として描かれた作品から、幕末当時の時代の息吹を感じて

いただきたいです。」

41.歌川国貞(三代豊国) 東海道名所之内 鎌倉七里ガ浜の風景 文久3年(1863)

「菅笠を被た旅装束の女性が、若い娘が引く牛に乗り、七里ガ浜の浜辺を悠々と行く様子が

描かれています。

海はやや波立ち、海上には船の白い帆が漂っています。

波打ち際を見ると、若干の雲母が施される等、摺りの工夫が見られます。

実際の上洛の際に、将軍が七里ガ浜に訪れたわけではなく、あくまても想定で描かれた作品と

考えられます。」

42.歌川貞秀 東海道名所之内 由比ヶ浜 文久3年(1863)

「鶴岡八満宮一ノ鳥居の前あたりから、稲村ガ崎、腰越、江の島、さらには遠く箱根山、

ニ子岳(双子山)、下田、そして富士山にまて及ぶ景観が、地名と共に描きこまれています。

また、中央に画面をニ分するように松の木が描かれるといった斬新な構成も見られます。

波打ち際に立っているのが将軍家茂と思われますが、

実際の上洛の際に家茂がこの場听に立っことはなく、他のシリーズ作品同様に、源頼朝に

仮託して描れたものと考えられています。」

43.二代歌川国貞 二代歌川広重 東海道名所之内 江之嶌 文久3年(1863)

「国貞の弟子であるニ代国貞(四代豊国)と、広重の弟子の二代広重による供筆作品です。

江の島の岩屋の前で、海女の親子が海中から鮑を採ってくるようすを、将軍が上覧している

場面でしよう。ただし、実際に家茂が上洛の途中て江の島へ寄った事実はなく、源頼朝に

仮託したものと考えられます。

画面中央の波を境に、陸上のようすをニ代広重が、海中のようすをニ代国貞が描いており、

師匠同様に、風景描写に長けたニ代広重、人物が得意なニ代国貞が、それぞれの手腕を

発揮しています。」

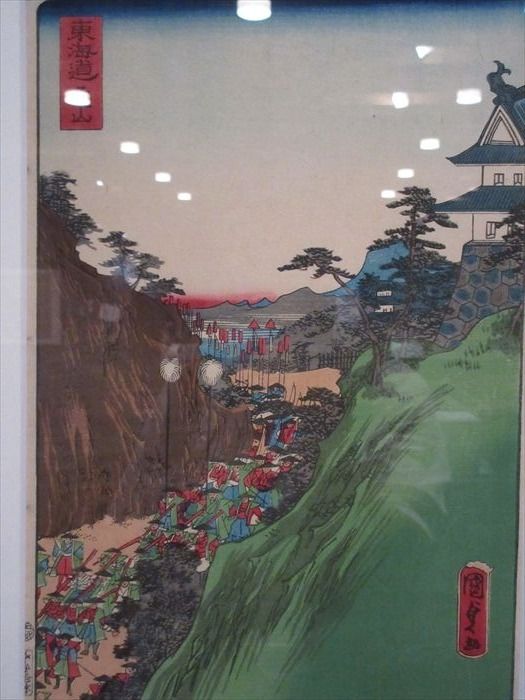

44.河鍋暁斎 東海道名所之内 箱根山中猪狩 文久3年(1863)

「将軍が座す御前で、勢子(狩猟の際に、獲物を追い込む役目の人夫)が追い立てた猪や鹿

などが、崖から逆落としになっています。猟師たちの動きや表情には、北斎漫画的な描写が見られ、

自身も絵手本をよく出した暁斎の興味の幅広さが出ています。

画中にある「惺々周麿」とは、「暁斎」と改める以前の画号です。」

45.作者不詳 相州浦賀米国船入津之図 嘉永6年(1853)頃。

「嘉永六丑年六月三日申ノ下刻 相州浦賀津江入舩

北亜墨利加ハシトン舩十四日メニ 浦賀ニ入津ト云

嘉永6年( 1853 ) 6月、米艦隊(黒船)入津の模様を記録した墨書画です。

当時の記録等から抜き出して1巻にまとめたたものと思われます(横浜市歴史博物館蔵に類似の

着彩画あり)。「アメリカ人栗(久里)浜上陸行軍ノ図(惣人数五百余人)」の図中、ニ角帽子を

かぶって、下に「惣大将」と記されているのがべリー提督で、同行の童子が、書翰を入れた包を

持ています。ます。巻末には、「久里浜陣押、荒増之図(惣人数一千百有余人)」が記されていて

上陸時の日本側の態勢も記録されています。」

武器、サーベルを持って、それぞれ異なる帽子を被っている。

軍隊が更新行進する時に使用する楽器。

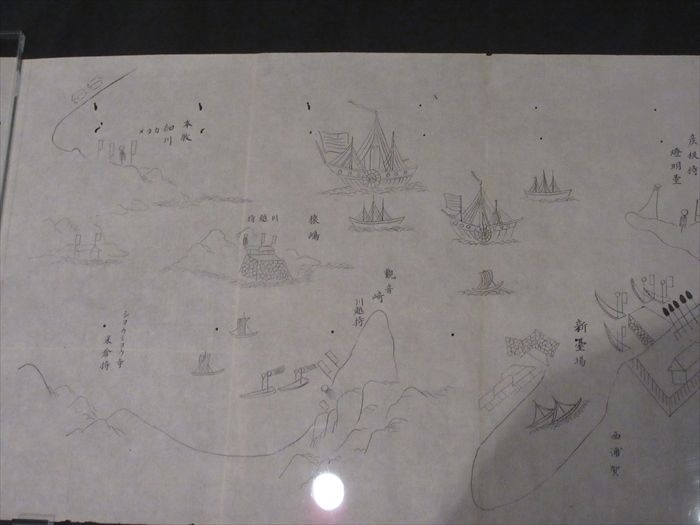

外輪蒸気船「サスケハナ号」図。

アメリカ人栗浜上陸行軍ノ図 総人数五百四人。

総大将の横に国書を持った子供の姿も。

日本の「久里濱陣営之図 惣人数一千百有余人」。

「久里浜陣営之図」の「奉行本部」。

川越藩と忍藩の武将たちがこの場所を担当していたと。

「泰平(太平)の眠りを覚ます蒸気船(上喜撰) たった四杯で夜も寝られず」

浦賀沖のペリー艦隊の図。

46.歌川貞秀 東海道勝景従日本橋至荒井 東海道勝景従白須賀京都迄一覧 文久3年(1863)

「東海道の日本橋から荒井宿 (新居とも。静岡県湖西市)までの俯瞰図(大判錦絵3枚続き)と、

白須賀宿(湖西市)から京都までの俯瞰図(同前)をつなげた絵図です。

道を湾曲させることで東海道各地の宿場等の名所を織り込みながら6枚のの画面に収めてしまう

技法は、のちの吉田初三郎の鳥瞰図につながるものと言えましよう。」

【 https://www.benricho.org/Unchiku/Ukiyoe_NIshikie/Bunkyu3Harunomiyakoji/01.html

】より

【 https://www.benricho.org/Unchiku/Ukiyoe_NIshikie/Bunkyu3Harunomiyakoji/01.html

】より

東海道勝景従日本橋至荒井一覧。

中央右端の江の島の姿が。

東海道勝景従白須賀京都迄一覧。

47.歌川芳員 横浜明細全図 慶応4年(1868)

「日米修好通商条約の締結により、安政5 (1858)年に開港した横浜の様子を描いた絵図です。

港には欧米各国の帆船が描かれ、中央下部の「御台場」の向かいの「ハトバ」は、現在の通称

「象の鼻」です。その上側、アメリカ合衆国の国旗が描かれているのが「亜役館」

(アメリカ合衆国の公使館)、その右手「番所」脇には、「仏役館」「デニマルカ(デンマーク)役館」

「プロシェン(プロシア)役館」も見えます。また現在の外人基地のあたりには、「英軍衛」

「仏軍衛」などの兵営も見えます。現在の県庁部分に見える「御裁判所」の文字は、刷られた

ものではなく朱印で、慶応4 ( 1868 )年刊行時に加えられたと考えられます。」

地図の右側。

地図の左側。

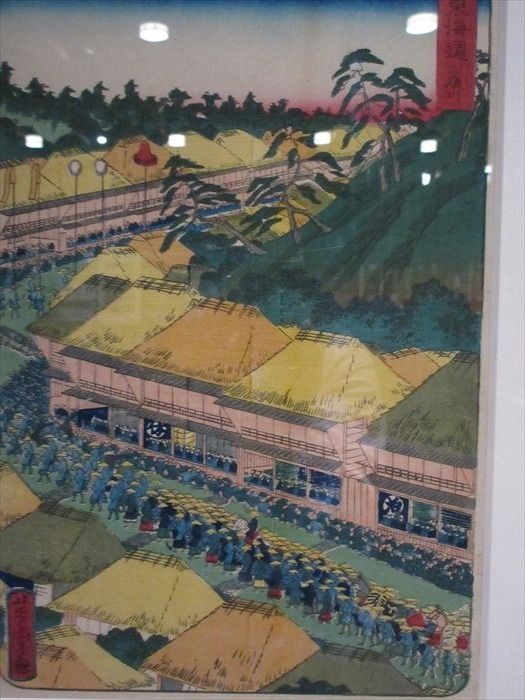

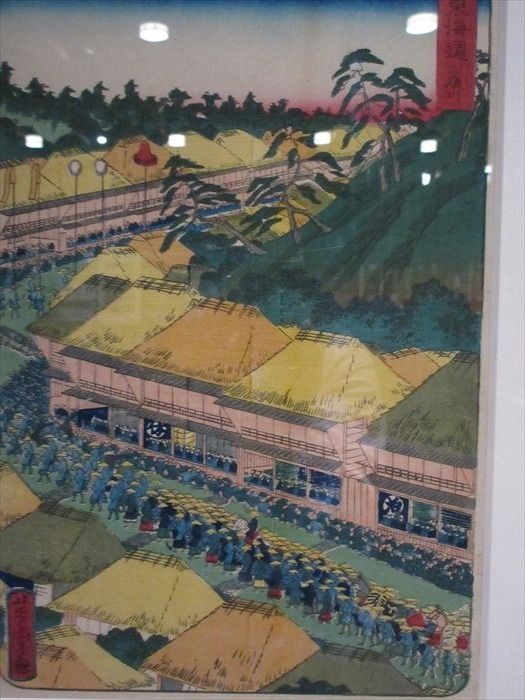

48.歌川芳盛 東海道之内 岡部 文化3年(1863)

「岡部宿から丸子宿へ向かう途中には、宇津の山(宇津之谷峠)とよばれる峠道を越えます。

本作では宇津の山で将軍が鷹狩をする様子が描かれています。多くの家臣たちに囲まれ、

椅子に座り扇を持った人物が将軍でしよう。そばに控える多くの家臣の表情が

細やかに描かれているのも印象的です。」

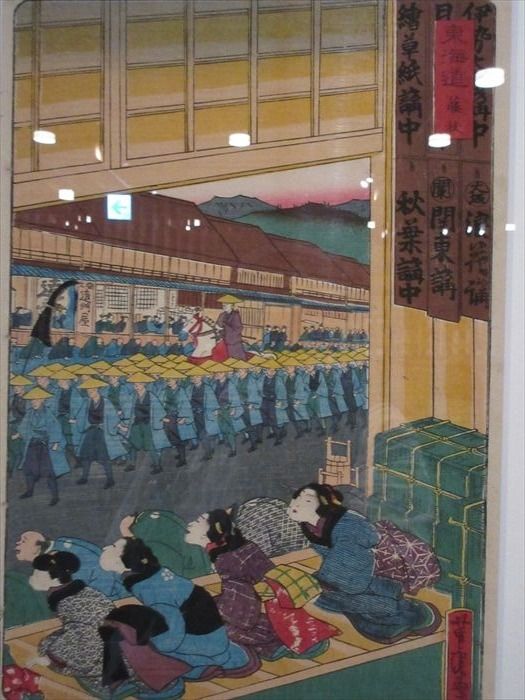

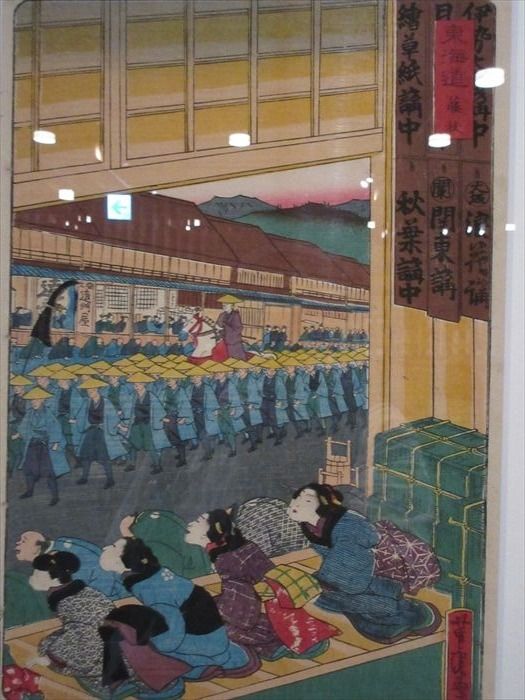

49.歌川芳虎 東海道 藤枝 文化3年(1863)

「藤枝宿を江戸に向かって進む家茂の行列を旅籠の中から見た構図となっています。

行列の手前で土下座をしている旅籠の男性たちに対して、女中たちは興味深々といった

椅子に座り扇を持った人物が将軍でしよう。そばに控える多くの家臣の表情が

細やかに描かれているのも印象的です。」

49.歌川芳虎 東海道 藤枝 文化3年(1863)

「藤枝宿を江戸に向かって進む家茂の行列を旅籠の中から見た構図となっています。

行列の手前で土下座をしている旅籠の男性たちに対して、女中たちは興味深々といった

様子で顔をあげています。

旅籠の店先にはいくつもの木札が下げられているのが見えます。これらは講札といい、

参詣の旅をする講の一行が、あらかじめ決められた茶屋や旅籠を見つける目印として

掲げられたものです。まるで現代のツアー予約のようなイメージです。

画面右手前の講札には「絵草紙講中」など洒落のきいた制作の講が書かれたものもあります。

行列の向こうに見える旅籠の看板には、この版の版元を表す遠川屋の文字が記されています。」

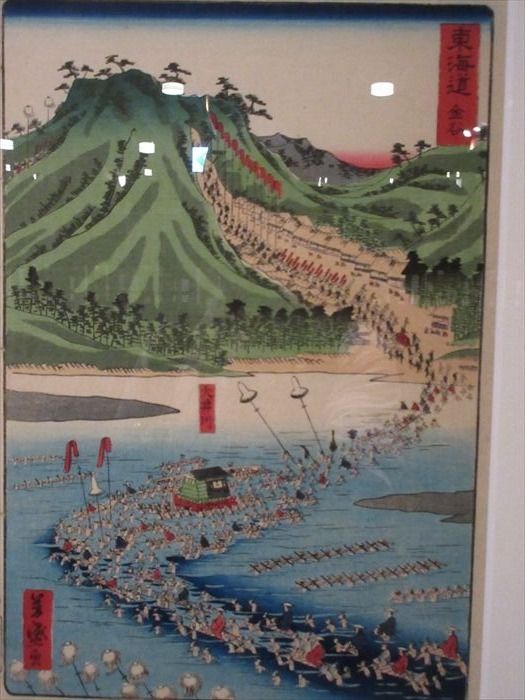

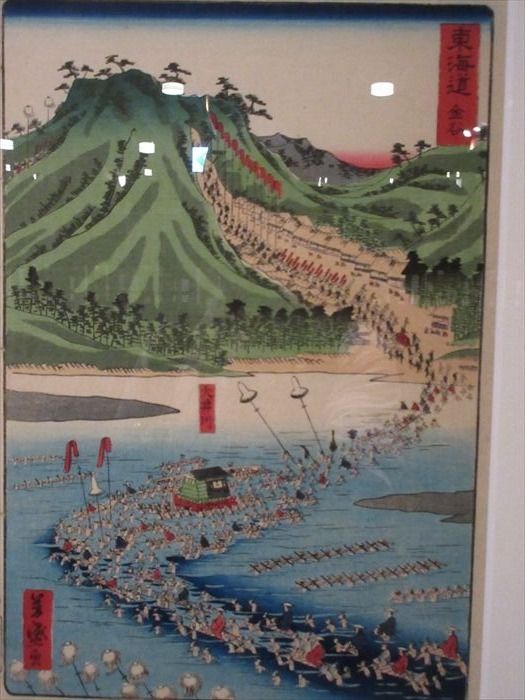

50.歌川芳盛 東海道 金谷 文久3年(1863)

「将軍を駕籠に載せたまま大きな輦台で大井川の渡しを渡っています。従者はその身分に

応じてか、平輦台や肩車で渡っている様子が見られます。行列の先頭は、向こう岸の山間に

見える金谷宿の前を通り、すでに峠の向こう側を下っているようです。」

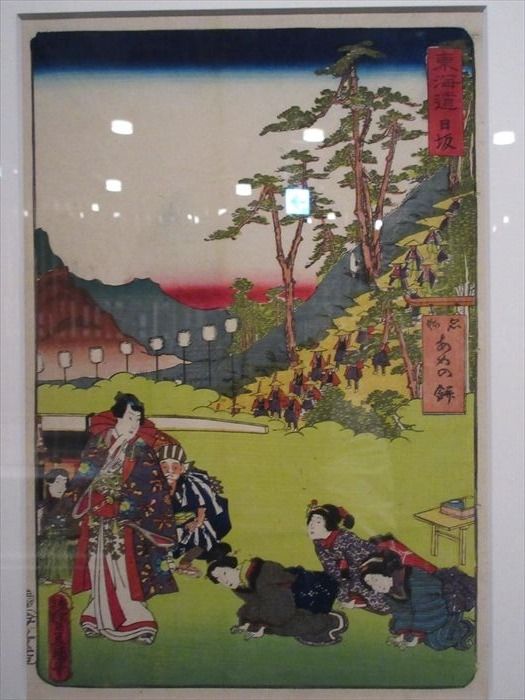

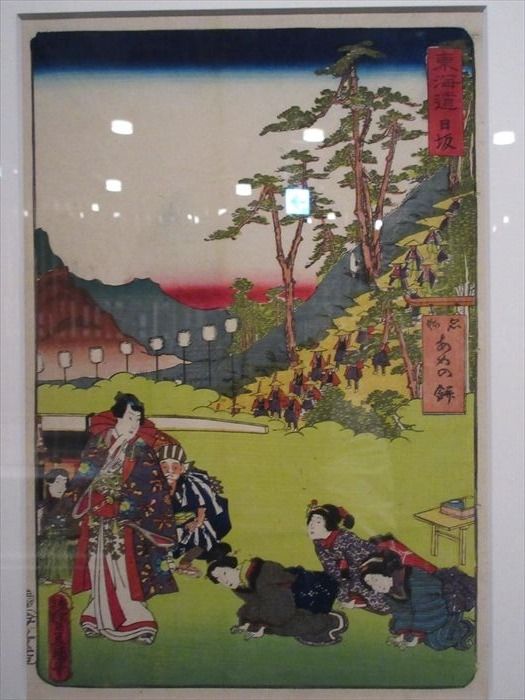

51.歌川国貞(三代豊国) 東海道 日坂 文久3年(1863)

「日坂宿は、急勾配の坂が続く難所として知られる小夜の中山峠の西側に位置します。

画面奥には、小夜の中山峠が描かれています。画面手前には、日坂宿名物の「あめの餅」の

看板を掲げた茶屋に立ち寄り駕籠を降りた将軍と、出迎える茶屋の女性たちが描かれています。」

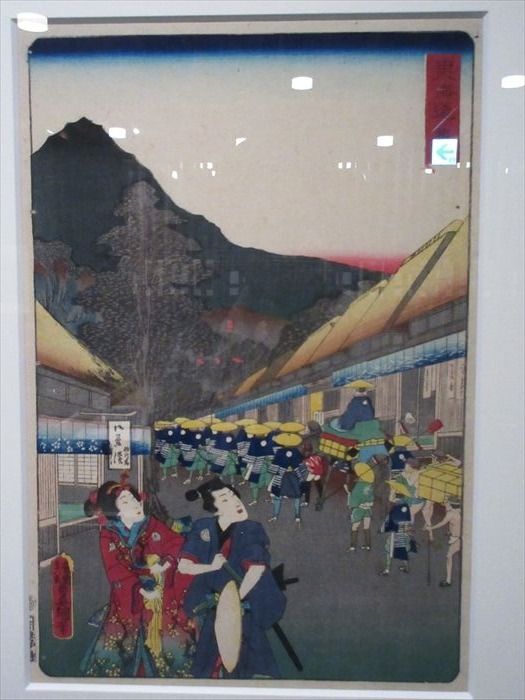

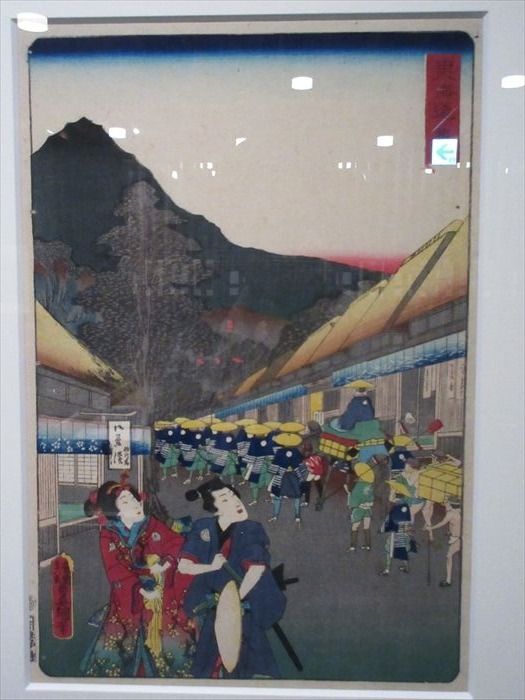

52.歌川国貞(三代豊国) 東海道 掛川 文久3年(1863)

「宿場を通過する行列を、画面手前の若い男女が振り返って見ている様子が描かれています。

色味を抑えた山々などの背景とは対照的に、色彩豊かな男女の装いが映える一枚です。」

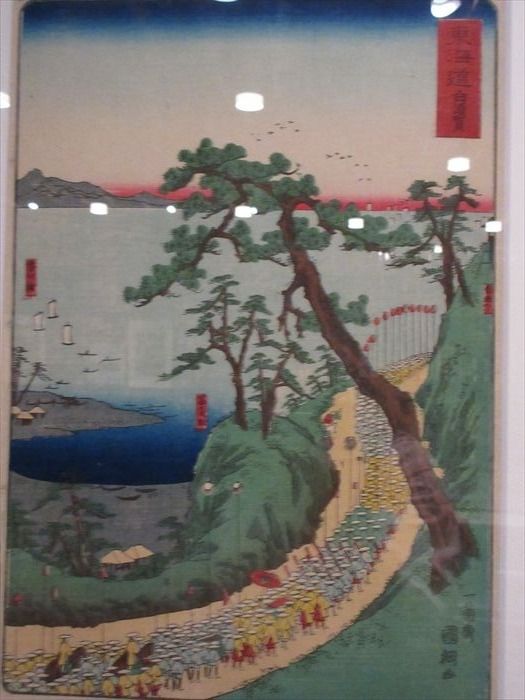

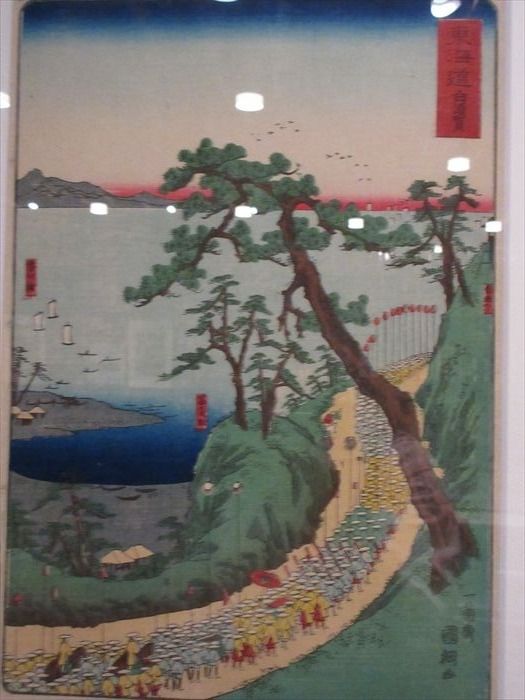

53.歌川国綱 東海道 白須賀 文久3年(1863)

「海岸に沿って東海道を進む行列が描かれています。行列の進む道は遠州灘を一望できる

名勝地の潮見坂と思われます。潮見坂は京都から江戸に進む際に初めて富士山を見ることの

できる場所として知られ、絵にも「富士見松」と名のついた松が見られます。」

54.歌川芳虎 東海道 藤川 文久3年(1863)

「藤川宿を通過する行列を鳥瞰的に描いています。店先に「泊」や「休」の文字が見える

ことから旅籠であることがわかります。それぞれの店から人々が土下座をし、恭しく

行列を出迎えている様子です。」

展示コーナー。

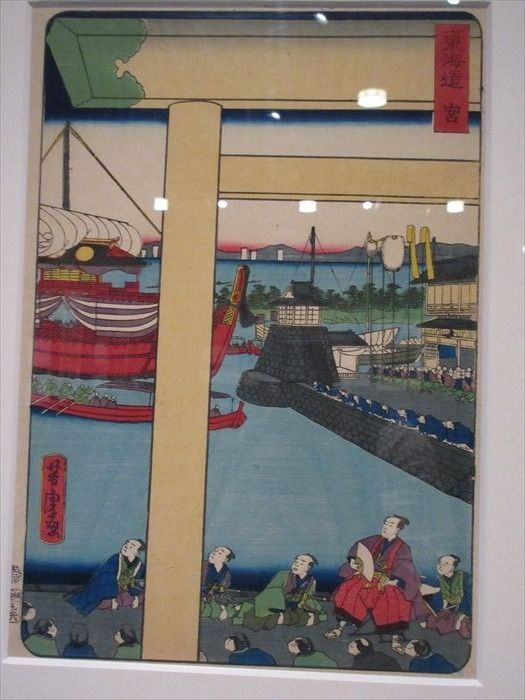

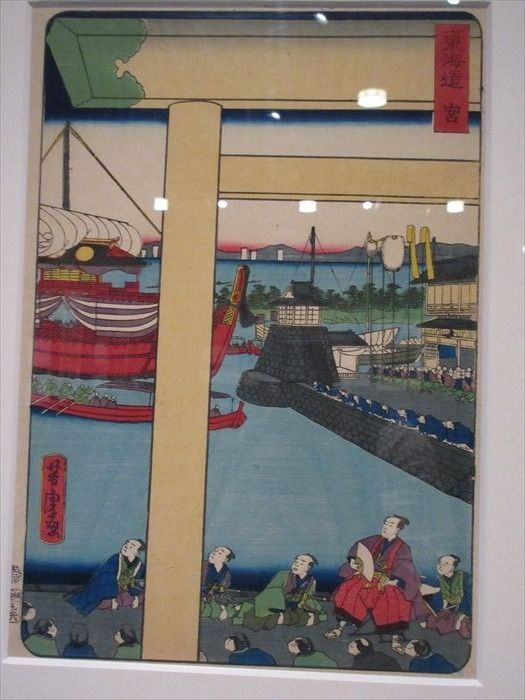

55.歌川芳虎 東海道 宮 文久3年(1863)

「熱田湊の船渡場が描かれています。画面右手前には熱田神宮の浜の鳥居、後景には

伊勢湾が広がっています。宮は熱田神宮の門前町として栄え、海上七里の渡しの渡しロでも

あり、様々な物資が集まる要所でした。

島居越しに見える赤い豪華な船は御座船といわれる貴人を乗せる船のことです。

将軍はこの船に乗って渡ってきたのでしよう。」

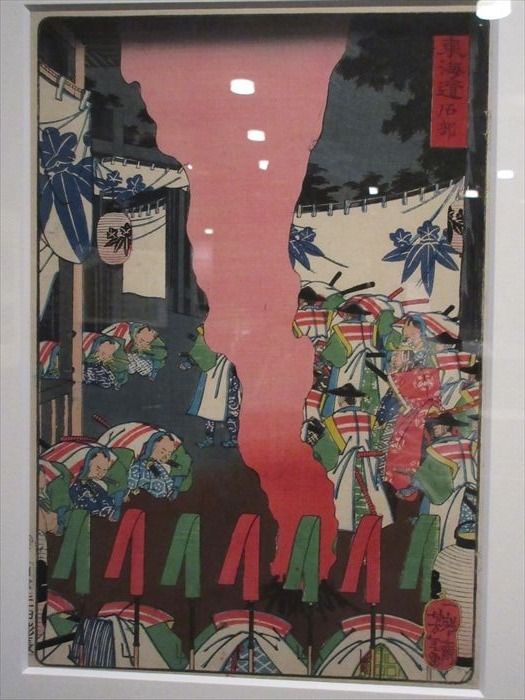

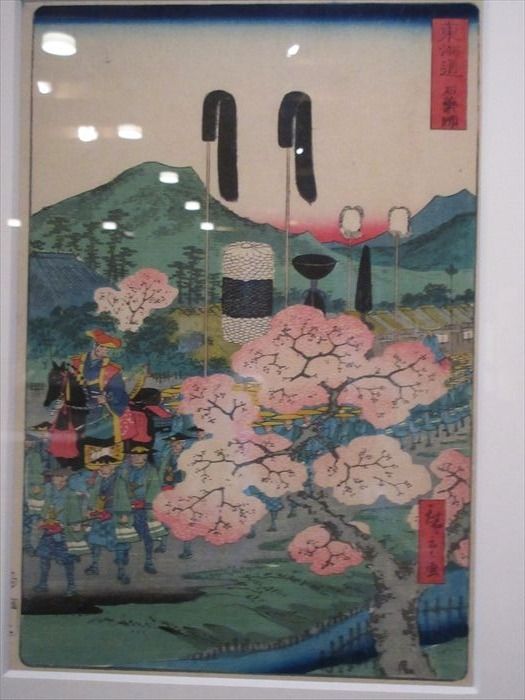

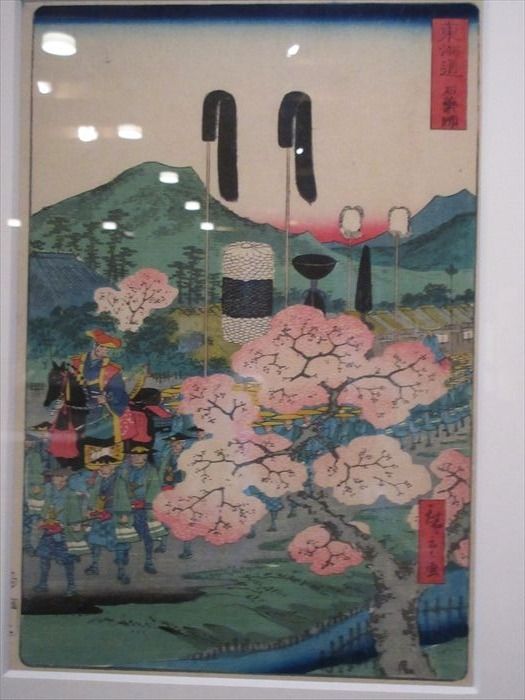

56.二代歌川広重 東海道 石薬師 文久3年(1863)

「石薬師といえば「義経桜」がよく知られています。

馬にまたがる若武者も、右手前の桜に目を向けているようにも見えます。」

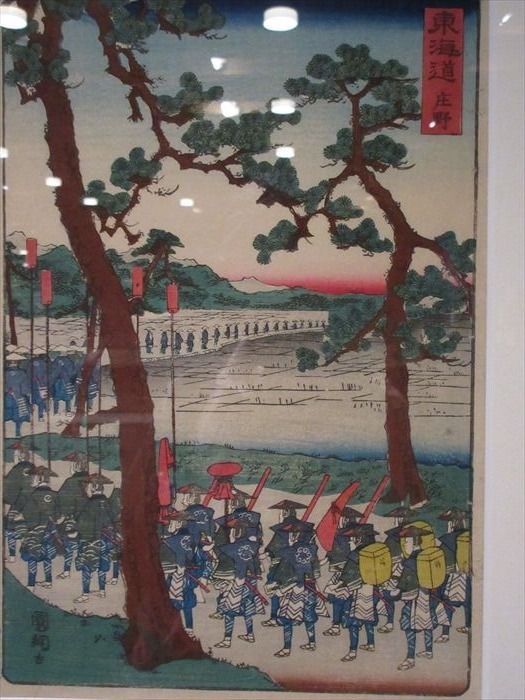

57.歌川国綱 東海道 庄野 文久3年(1863)

「街道を粛々と歩を進める行列の様子が描かれています。画面からはみ出すように大きく

描かれた松の木を手前に配すことで、この2本の松の間からみえる後景に奥行きを感じさせる

構図となっています。

旅籠の店先にはいくつもの木札が下げられているのが見えます。これらは講札といい、

参詣の旅をする講の一行が、あらかじめ決められた茶屋や旅籠を見つける目印として

掲げられたものです。まるで現代のツアー予約のようなイメージです。

画面右手前の講札には「絵草紙講中」など洒落のきいた制作の講が書かれたものもあります。

行列の向こうに見える旅籠の看板には、この版の版元を表す遠川屋の文字が記されています。」

50.歌川芳盛 東海道 金谷 文久3年(1863)

「将軍を駕籠に載せたまま大きな輦台で大井川の渡しを渡っています。従者はその身分に

応じてか、平輦台や肩車で渡っている様子が見られます。行列の先頭は、向こう岸の山間に

見える金谷宿の前を通り、すでに峠の向こう側を下っているようです。」

51.歌川国貞(三代豊国) 東海道 日坂 文久3年(1863)

「日坂宿は、急勾配の坂が続く難所として知られる小夜の中山峠の西側に位置します。

画面奥には、小夜の中山峠が描かれています。画面手前には、日坂宿名物の「あめの餅」の

看板を掲げた茶屋に立ち寄り駕籠を降りた将軍と、出迎える茶屋の女性たちが描かれています。」

52.歌川国貞(三代豊国) 東海道 掛川 文久3年(1863)

「宿場を通過する行列を、画面手前の若い男女が振り返って見ている様子が描かれています。

色味を抑えた山々などの背景とは対照的に、色彩豊かな男女の装いが映える一枚です。」

53.歌川国綱 東海道 白須賀 文久3年(1863)

「海岸に沿って東海道を進む行列が描かれています。行列の進む道は遠州灘を一望できる

名勝地の潮見坂と思われます。潮見坂は京都から江戸に進む際に初めて富士山を見ることの

できる場所として知られ、絵にも「富士見松」と名のついた松が見られます。」

54.歌川芳虎 東海道 藤川 文久3年(1863)

「藤川宿を通過する行列を鳥瞰的に描いています。店先に「泊」や「休」の文字が見える

ことから旅籠であることがわかります。それぞれの店から人々が土下座をし、恭しく

行列を出迎えている様子です。」

展示コーナー。

55.歌川芳虎 東海道 宮 文久3年(1863)

「熱田湊の船渡場が描かれています。画面右手前には熱田神宮の浜の鳥居、後景には

伊勢湾が広がっています。宮は熱田神宮の門前町として栄え、海上七里の渡しの渡しロでも

あり、様々な物資が集まる要所でした。

島居越しに見える赤い豪華な船は御座船といわれる貴人を乗せる船のことです。

将軍はこの船に乗って渡ってきたのでしよう。」

56.二代歌川広重 東海道 石薬師 文久3年(1863)

「石薬師といえば「義経桜」がよく知られています。

馬にまたがる若武者も、右手前の桜に目を向けているようにも見えます。」

57.歌川国綱 東海道 庄野 文久3年(1863)

「街道を粛々と歩を進める行列の様子が描かれています。画面からはみ出すように大きく

描かれた松の木を手前に配すことで、この2本の松の間からみえる後景に奥行きを感じさせる

構図となっています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旧東海道53次を歩く] カテゴリの最新記事

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.