PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

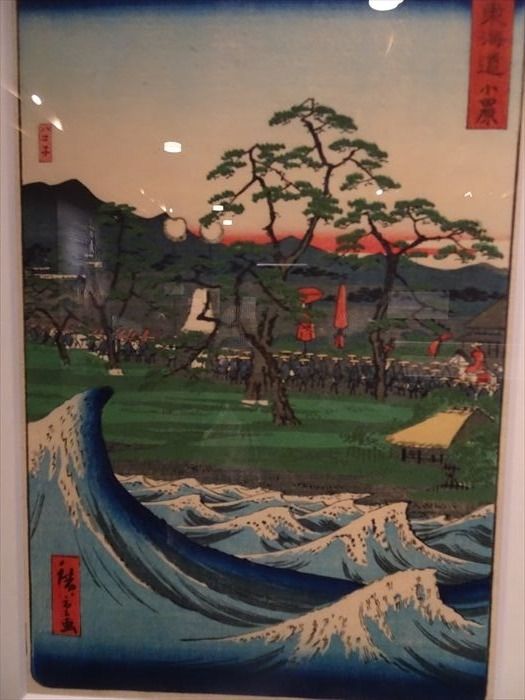

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 旧東海道53次を歩く

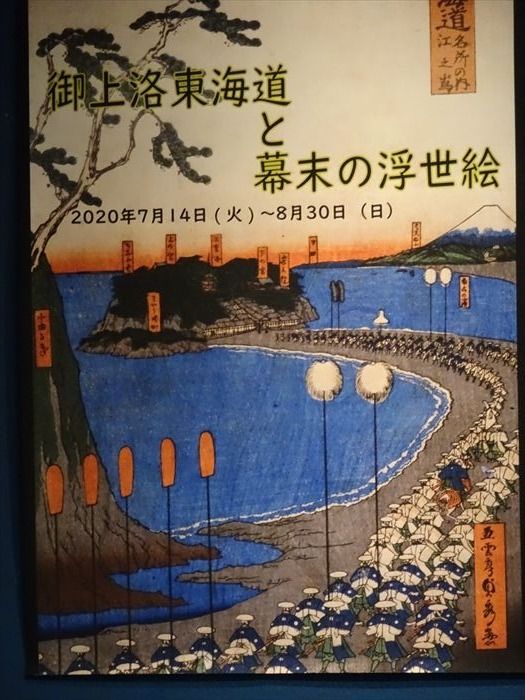

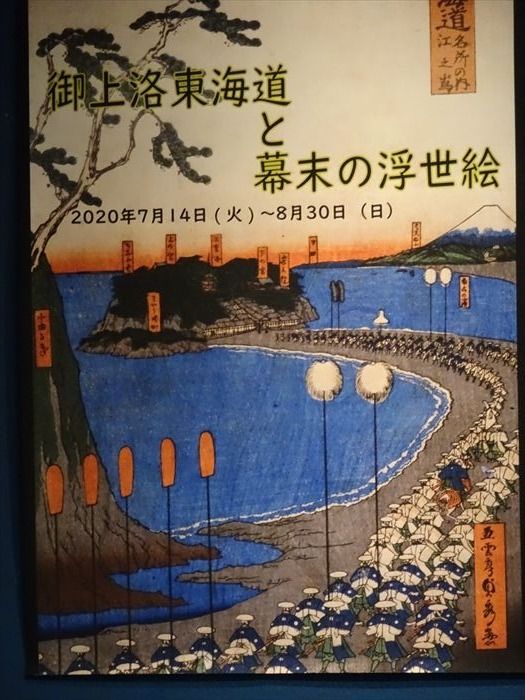

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮世絵」展(後期)へ行って来ました。

6月下旬に「御上洛東海道と幕末の浮世絵」展( 前期 )👈リンク も鑑賞したので、

展示品が変わっているようでしたのでこの日に「御上洛東海道と幕末の浮世絵」展(後期)に

藤沢浮世絵館に出向いたのです。

2年以上に渡る「 旧東海道を歩く 」👈リンクで江戸・日本橋~京都・三条大橋までを

延べ32日間でこの3月末に完歩していたので、その「復習」も兼ねての再訪館と

なったのです。

「東海道五十三次

東海道五十三次とは江戸時代に整備された五街道の一つ、東海道に置かれたの宿場のことです。

日本橋を起点に三条大橋(京都)まで、約500kmの道のりです。

「慶長6年( 1601 )正月、江戸幕府は東海道の駅制を定の、戦国期の宿駅を母体としつつ

改めて宿駅を設定しました。宿駅には伝馬の常備を命じ、公的な交通機構を整備しました。

古来、道中には風光明媚な場所や名所旧跡か多く、浮世絵や和歌・俳句の題材にもしばしば

取り上げられました。江戸後期の旅行(参詣)ブームを背景に五十三次をセットにした

名所絵シリースも多種多様に版行されました。また、各宿の画題を一枚にまとめ浮世絵師が

作製した「道中双六」の版行も流行りました。」

「御上洛東海道

文ス3年( 1863 )、1 4代将車徳川家茂は、公武合体のもとでの攘夷の決行を迫る孝明天皇に、

開国を言上するために上洛しました。この上洛は、3代将軍家光の上洛から約230年ぶりの

出来事でした。このような歴史上の重要な出来事も、浮世絵に描かれると、東海道をめぐる

名所絵として楽しむことができます。

このシリーズ作品は通称「御上洛東海道」と呼ばれており、25軒の版元による共同企画のもと

16名の絵師が参加して刊行され、その作品数は162枚にのぼる超大作で、幕末の東海道作品

として大ヒットしました。」

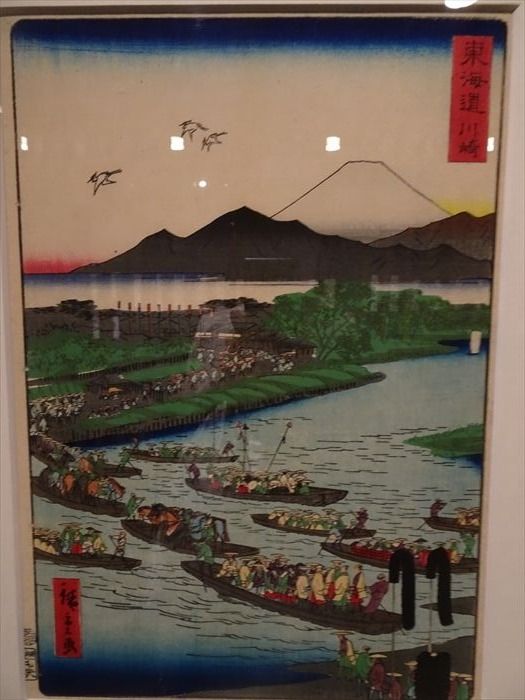

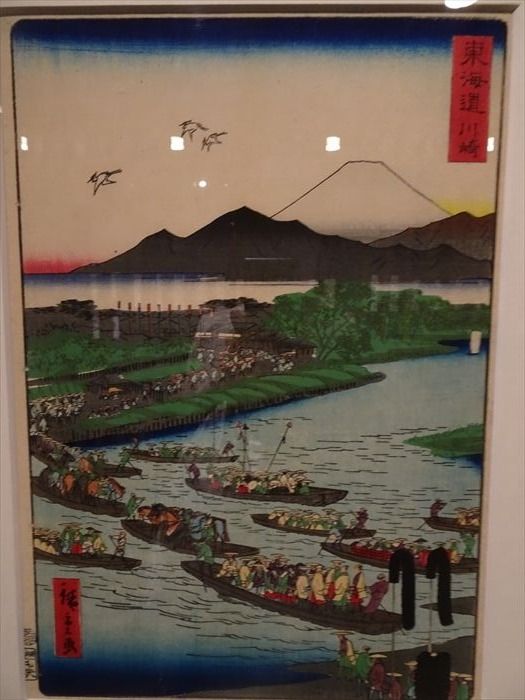

1.ニ代歌川広重 東海道 川崎 文久3年(1683)

六郷の渡しの場面を描いています。

行列は、小分けに分かれて渡し舟に乗り込み、向こう岸に向かっています。

すでに行列の先頭は向こう岸に着き、陸路を進んでいますが、行列の本体はまだ川手前にも

続いています。後景に富士山が見えることから、江戸から川崎宿方面に渡るところと思われます。

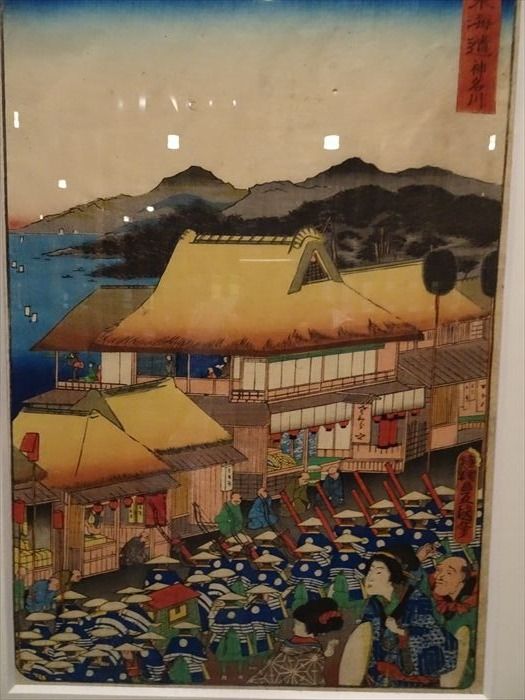

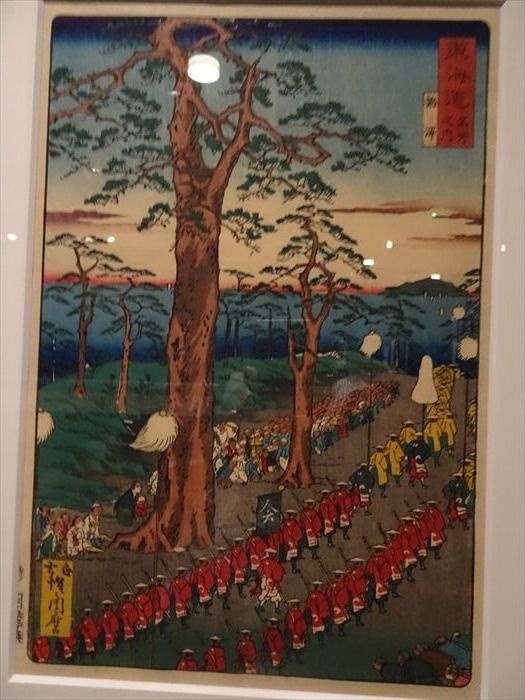

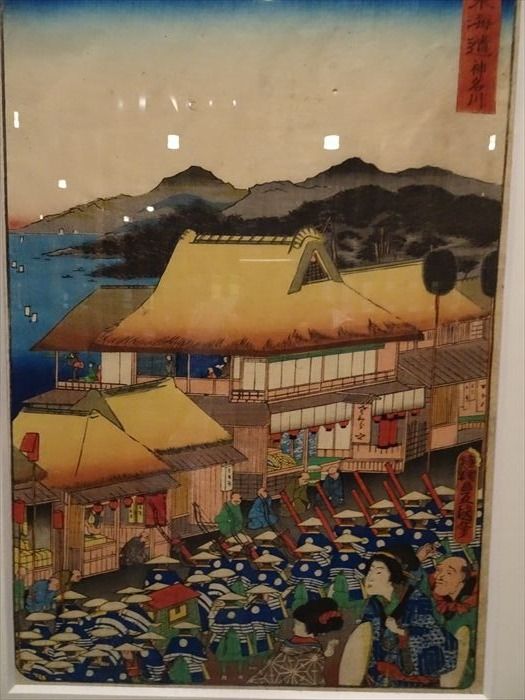

2.歌川国貞(三代豊国) 東海道 神名川

「神奈川宿の台町の通りを行列が通っています。画面手前には、その場に居合わせた旅人が

行列を遠巻きに眺めているような様子で描かれています。台町の坂には、海を一望できる

ニ階建ての茶屋が軒を連ねており、そこから見える景色が評判となっていました。

図中でも、茶屋のニ階の部屋から遠眼鏡(とおめがね)を使って景色を見ている

女性の姿が描かれています。」

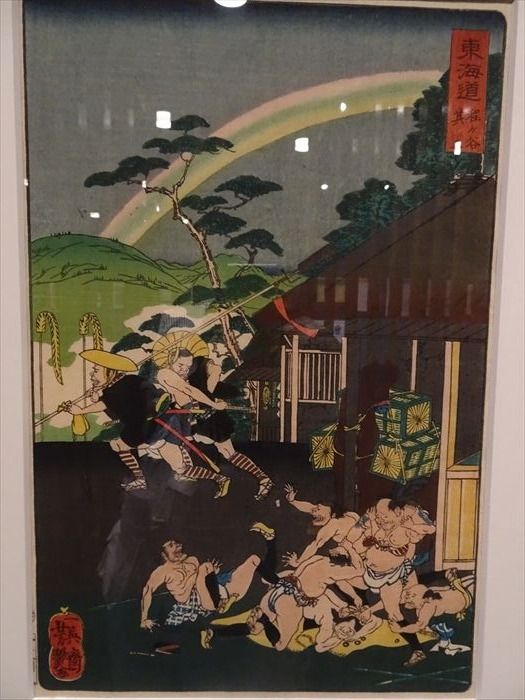

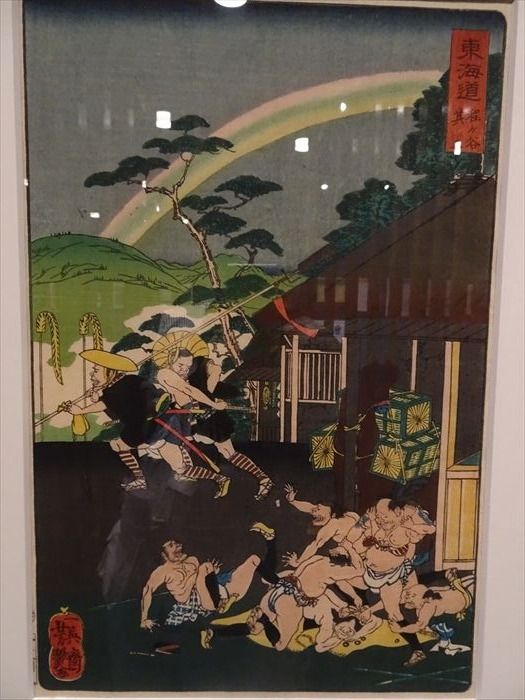

3.歌川芳艶 東海道 程ヶ谷 其二 文久3年(1683)

「雨上がりの虹が後景の空に描かれています。画面手前で争っている人足たちは、雨宿りの間に

博打をしていたのでしようか、地面には一文銭が散らばっています。脚絆の柄が違うことから、

グループ間の諍いであることも伺えます。画面奥にむかって下り坂となっており、御長柄の

先端が見え、行列が先に進んでいることがわかります。2人の従者が慌てて行列に追いつこうと

しています。」

前半の「御上洛東海道」展示コーナーを見る。

4.二代歌川国貞 東海道 戸塚 文久3年(1683)

「戸塚には宿から山発しようとする、将軍家茂と思われる人物が描かれています。

江戸時代では徳川将軍を描くことはご法度であったため、本作においても明らかに家茂であると

いう表記は見られませんが、この人物に当時16歳であった若き将軍の姿が重ねられていることは、

当時の人には明らかであったと推察されます。」

5.歌川貞秀 東海道名所の内 江之嶌 文久3年(1683)

「南古(茅ヶ崎の南湖)の浜から下田まで相模湾の海岸線が続き、富士山のふもとには

箱根山が連なっています。

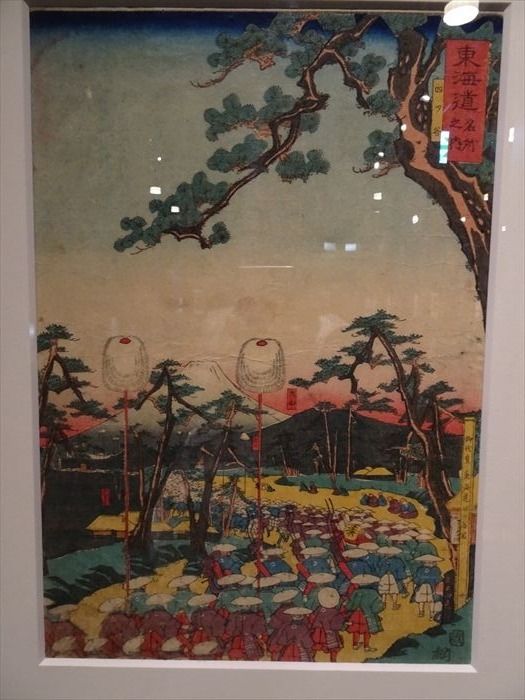

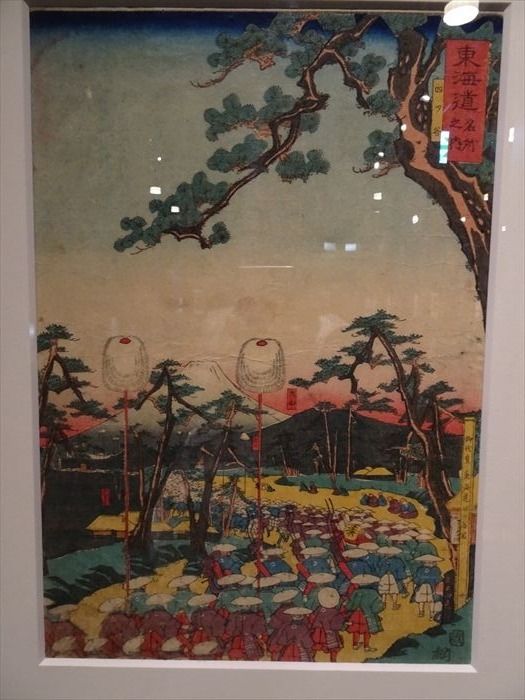

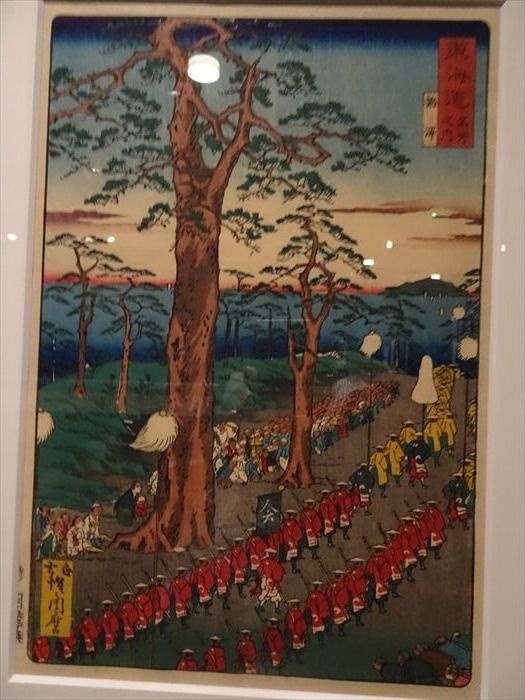

6.歌川国綱 東海道名所之内 四ツ谷 文久3年(1683)

7.河鍋暁斎 東海道の内 鴫立沢(しぎたつさわ) 文久3年(1683)

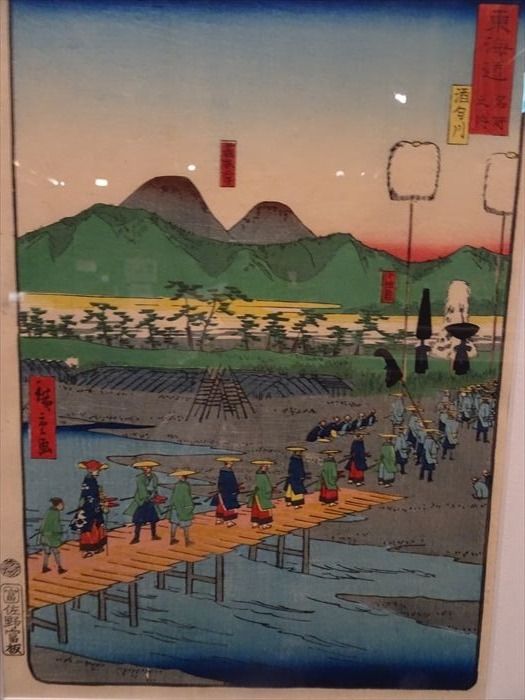

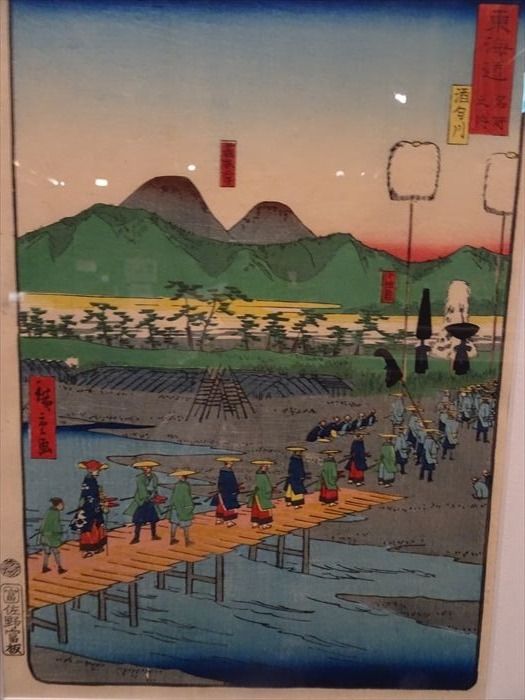

9.二代歌川広重 東海道名所之内 酒匂川 文久3年(1683)

「人足による徒歩渡し(かちわたし)が行われている酒匂川(さかわがわ)に仮橋が

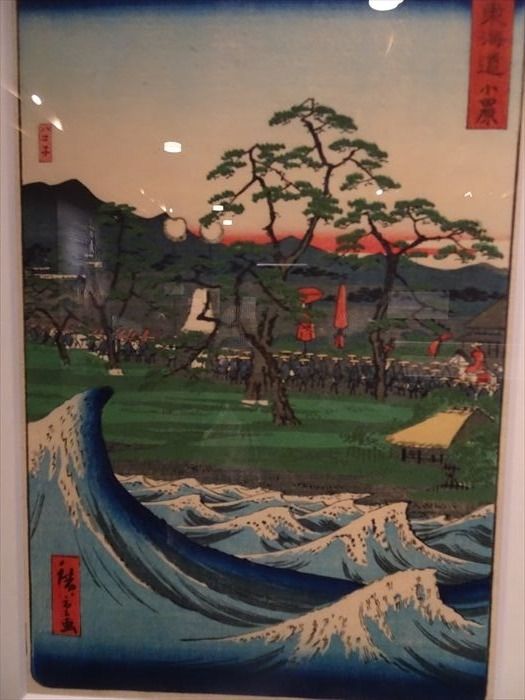

10.ニ代歌川広重 東海道 小田原 文久3年(1683)

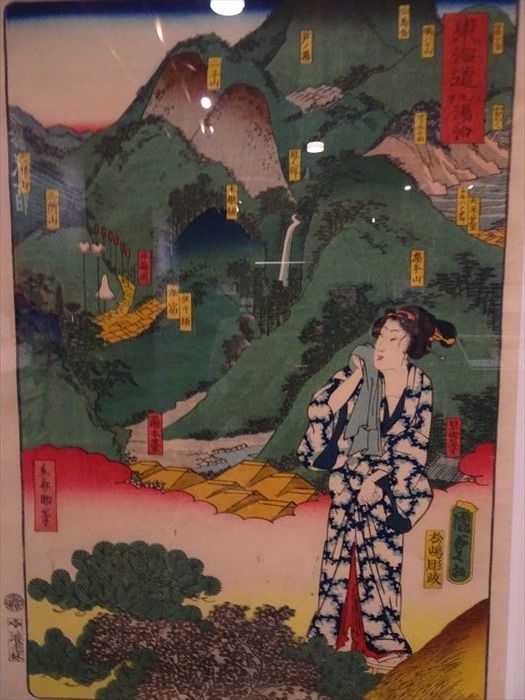

11.ニ代歌川国貞・二代歌川広重 東海道 ハコ子(ね) 湯治 文久3年(1683)

「御上洛東海道」の展示の途中にあったのが藤沢宿コーナー「藤沢宿と江の島の美人画」。

「藤沢宿」

「藤沢宿は東海道の日本橋から数えて六番目の宿場です。

江戸幕府の道中奉行所の記録では藤沢宿の名物を「大山詣で、江の島弁財天詣で」と

記しています。」

藤沢宿コーナー「藤沢宿と江の島の美人画」は「前期」と全く同じ展示内容であった。

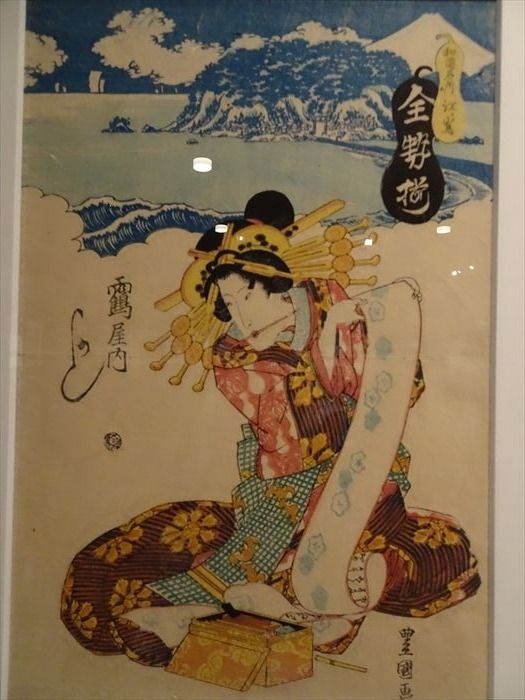

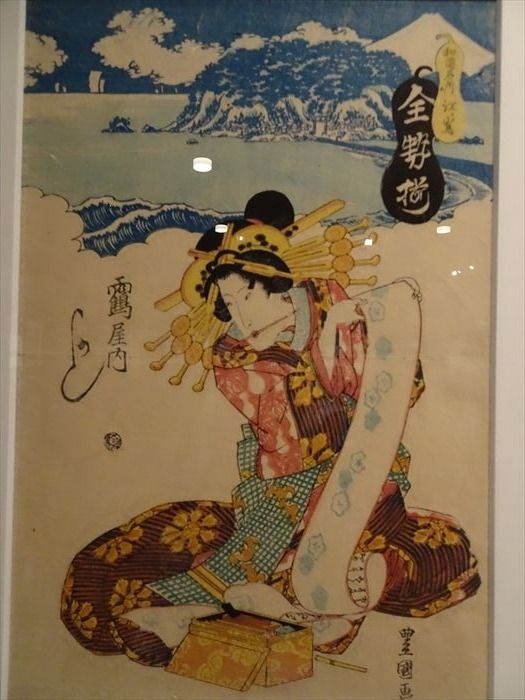

12.ニ代目歌川豊国 和国名所江ノ島 全勢揃 鶴屋内かくし 文政11年(1828)

「本作は画面上部に青の濃淡で絵柄を表現する「藍摺」で江の島と富士の風景が配されており、

下部には当時評判の遊女が手紙を書く様子が描かれています。

鶴屋というのは吉原にあった遊女屋の名前で、「かしく」が遊女の源氏名です。」

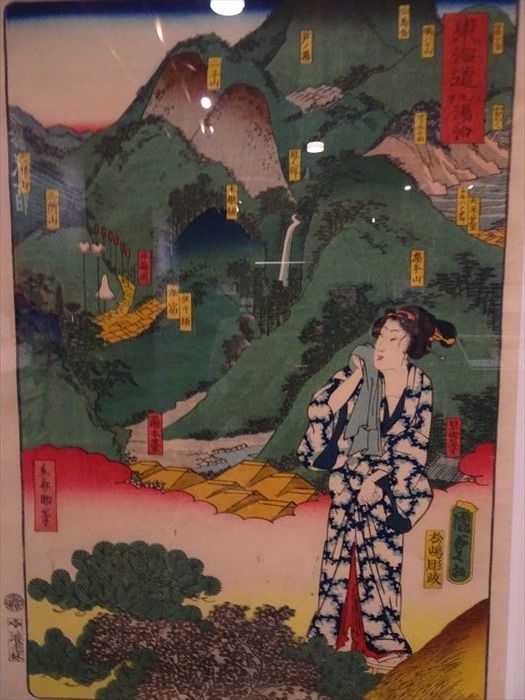

13.歌川芳晴 藤沢 天保14年~弘化4年(1843~47)

「旅支度をする女性が描かれ、こま絵には遊行寺と大鋸橋(現・遊行寺橋)が見られます。

女性の腰ひもを結ぶ仕草や風景の絵から、国貞の描いた「美人東海道」の藤沢の図を

元にした作品であることがわかります。

落款に見られる「芳晴」は歌川芳春の早い時期の表記です。

芳春は歌川国芳の弟子として、幕末から明治にかけて活動しました。」

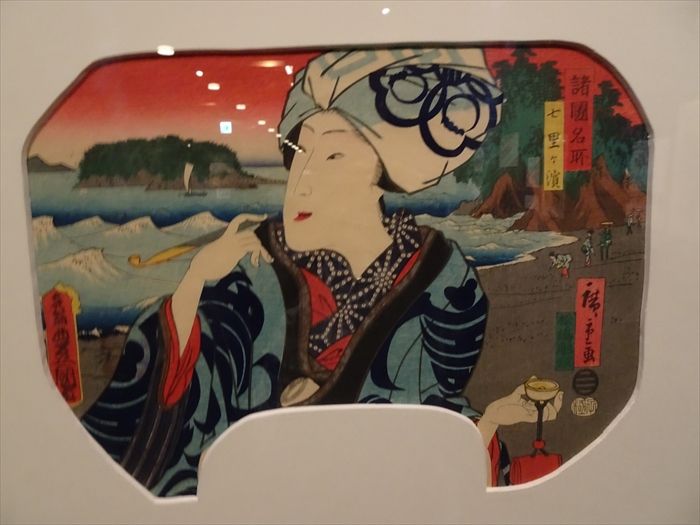

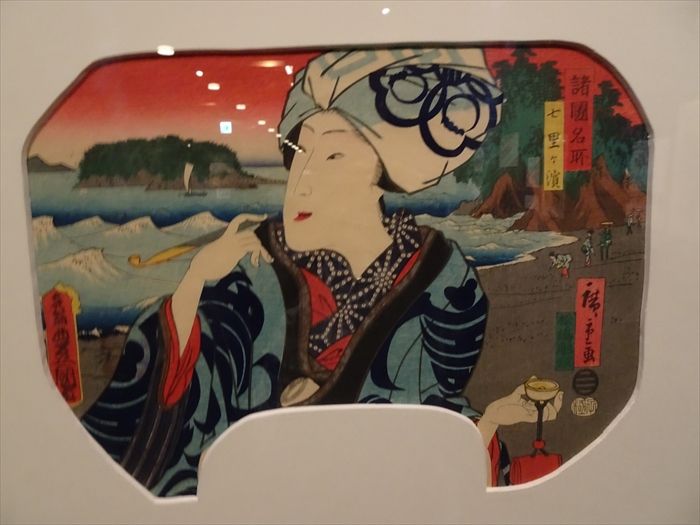

14.歌川国貞(三代豊国) 二代歌川広重 諸国名所七里ヶ浜 文久2年(1862)

「手前の女性は国貞(三代豊国)、背景はニ代広重によって描かれた双筆の作品です。

江の島への道中、七里ガ浜から海を眺めながら、煙草を一服する女性が描かれています。

女性の装いをみると、手ぬぐいを陂り、大きめの浴衣を羽織っています。

こちらは浜辺での砂や埃をよけるためのもので、江の島へ向かう女性の江戸時代における

定畚ファッションでした。

本作は「団扇絵」と呼ばれるもので、江戸時代の人々はこのような団扇絵を買い、

その年に流行に合わせて団扇の紙を張り替えて使用していました。団扇絵は実用品で

あるため、現存の少ない希少な作品とされています。」

15.歌川広重 東海道五十三図会 七 藤沢(美人東海道) 弘化4年~嘉永5年(1847~52)

「広重の美人東海道と呼ばれるシリーズの内、藤沢宿を描いた作品です。

画面上部の枠には、大山の眺めと藤沢の宿場風景が一つの画面に描きこまれています。

女性は手に江の島名物である貝柄杓(貝殻の器のっいた杓)と干し雲丹を持ち、駕籠の上に

乗っている品物は、鮑の漬けと貝屏風です。おみやげをたくさん買って、江の島から帰る

様子とみられます。」

16.歌川芳虎 書画五拾三駅 相模藤沢 山帰定憩 明治5年(1872)

「この作品は、画面上部に文人墨客の文章と絵、下部には各宿駅ゆかりの故事や伝承、

風景が描かれているシリーズ作品です。藤沢の図には、上部に其角堂

(俳人・穂積永機[1823 ~ 1904] )の俳句、下部には茶屋でお茶を差し出す女性の姿が

描かれています。

表題の「山帰」の山とは大山(雨降山)のことで、女性のうしろにある縁台には、

大山詣をあらわす御神酒枠(大山から水や酒を持ち帰る容器)が置かれています。

また、右端に描かれている柱は当時設置されたばかりの電信柱で、明治の街道を

象徴しています。」

17.豊川国周 善悪三拾六美人 照姫 明治9年(1876)

「照姫

相州金沢瀬戸浦なる照姫松の由来を聴に小栗孫五郎満重は持氏公の怒に触れ

主従わづか十一人流浪なして藤沢在の横山先生安春の邸に一服なす折から

主人安春毒酒を以て小栗主従を害せんとす照姫察し満重に告其身も逃れ

野島が崎に隠れ居しが宿の老女の嫉妬のために松葉に熏され危難に逢しが六消

千光寺観せ音の利益によって、助りしとぞ。

藤沢山の縁起を略して 深川山人誌」

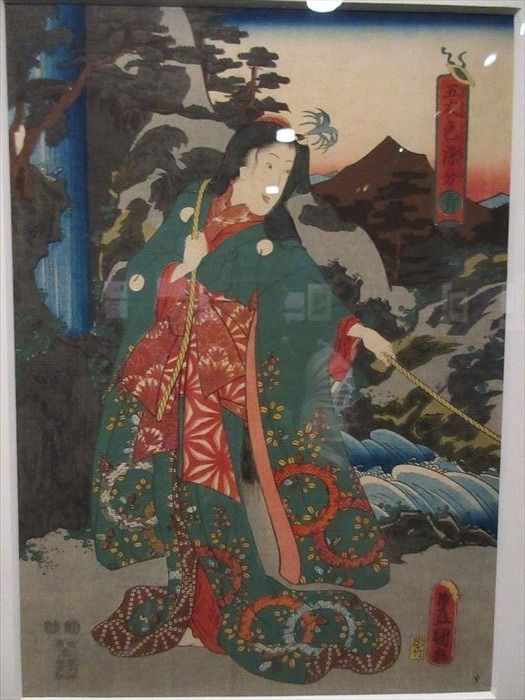

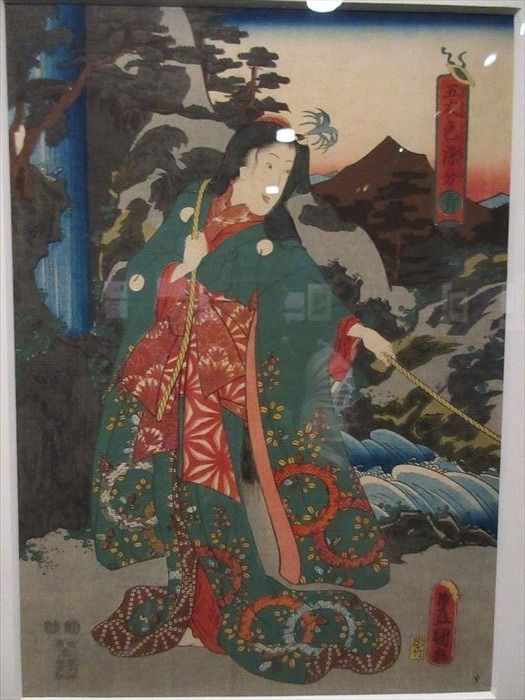

18.歌川国貞(三代豊国) 五衣色染分 黃 嘉永4年(1851)

「五行説において重要な色とされていた「青」「赤」「黄」「白」「黒」の5色に

それぞれ美人が当てはめて描かれています。

また、この美人たちは、歌舞伎の登場人物に擬えて描かれており、各色は、その役が決まって

着る衣装の色と対応しています。

黄:お駒(『恋娘昔八丈』より)

黄色地に縞模様の、"黄八丈"の着物を着た、材木問屋の娘である「お駒」が描かれています。

お家騒動に巻き込まれるお駒と髪結いの才三郎の情話『恋娘昔八丈』は、安永4年に浄瑠璃、

翌年には歌舞伎の世話物狂言として上演され、人気を博しました。

黄八丈は、歌舞伎の初演で三代目瀬川菊之丞がお熊役として着ていたことをきかけに、

江戸で大流行しまた。八丈島の特産品てもあり、将軍家の御用品としても献上されています。」

19.歌川国貞(三代豊国) 五衣色染分 黒 嘉永4年(1851)

「黒:小梅(『隅田春妓女容性』より)か

本作に描かれた美人は、侠客「梅の由兵衛」の妻「小梅」とされています。

歯には既婚女性の証である”お歯黒”が見られ、褄の部分には梅の紋様が配されています。

また着物は鳥の柄となており、黒の色と対応しています。褄を取りながら船の乗り場に

立っていることから、降りた船を見送っているところでしようか。」

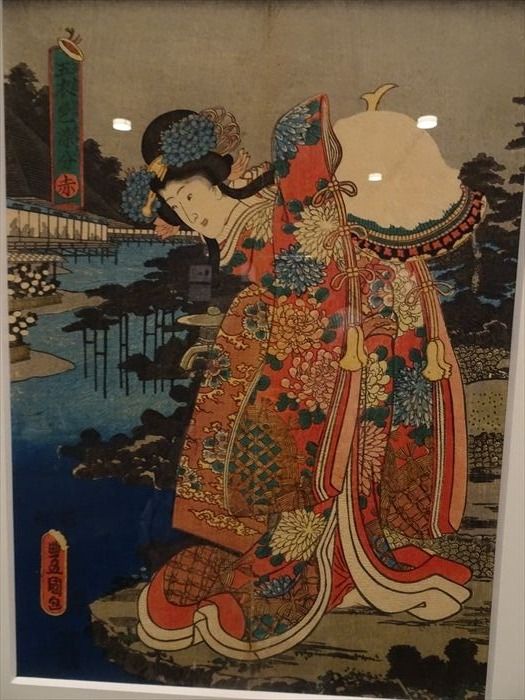

20.歌川国貞(三代豊国) 五衣色染分 青 嘉永4年(1851)

「青:照手姫(小栗判官ものの物語より)

小栗判官は藤沢の遊行寺とゆかりのある人物で、照手姫は小栗判官の恋人です。」

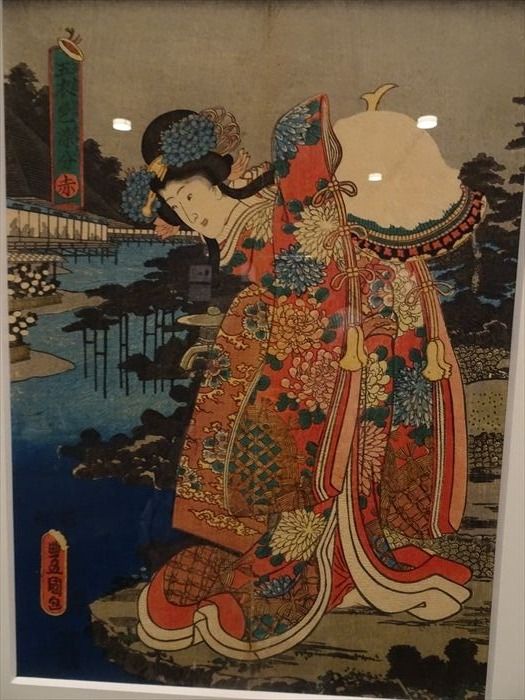

21.歌川国貞(三代豊国) 五衣色染分 赤 嘉永4年(1851)

「赤:八重垣姫(『本朝廿四孝』より

華やかな赤い振袖を着た「八重垣姫」が描かれています。八重垣姫は上杉謙信のひとり娘、

また武田信玄の息子「勝頼」の許婚でもある設定です。

なお『本朝廿四孝』などの時代物の歌舞伎に登場するお姫様を”赤姫”と呼び、赤い着物が

定番となっています。手に持つのは武田家の宝の一つ「諏訪法性の御兜」です。

兜の白い毛部分や着物の裾には空摺りが施されています。空摺りとは版木に絵の具をつけず、

刷り圧だけで紙面に模様をつける技法のことです。」

22.歌川国貞(三代豊国) 五衣色染分 白 嘉永4年(1851)

「白:役名未詳

白地に絣の着物を着た美人が描かれています。役名は未詳ですが、髮型から芸者であると

考えられ、屋根舟の後方に立ち、扇子を口にくわえながら帯を直すという仕草で描かれています。

空には満月がさえざえと輝き、その下に見える橋は、竹材問屋が見えることから江戸の京橋と

思われます。」

・・・ もどる ・・・

・・・つづく・・・

6月下旬に「御上洛東海道と幕末の浮世絵」展( 前期 )👈リンク も鑑賞したので、

展示品が変わっているようでしたのでこの日に「御上洛東海道と幕末の浮世絵」展(後期)に

藤沢浮世絵館に出向いたのです。

2年以上に渡る「 旧東海道を歩く 」👈リンクで江戸・日本橋~京都・三条大橋までを

延べ32日間でこの3月末に完歩していたので、その「復習」も兼ねての再訪館と

なったのです。

「東海道五十三次

東海道五十三次とは江戸時代に整備された五街道の一つ、東海道に置かれたの宿場のことです。

日本橋を起点に三条大橋(京都)まで、約500kmの道のりです。

「慶長6年( 1601 )正月、江戸幕府は東海道の駅制を定の、戦国期の宿駅を母体としつつ

改めて宿駅を設定しました。宿駅には伝馬の常備を命じ、公的な交通機構を整備しました。

古来、道中には風光明媚な場所や名所旧跡か多く、浮世絵や和歌・俳句の題材にもしばしば

取り上げられました。江戸後期の旅行(参詣)ブームを背景に五十三次をセットにした

名所絵シリースも多種多様に版行されました。また、各宿の画題を一枚にまとめ浮世絵師が

作製した「道中双六」の版行も流行りました。」

「御上洛東海道

文ス3年( 1863 )、1 4代将車徳川家茂は、公武合体のもとでの攘夷の決行を迫る孝明天皇に、

開国を言上するために上洛しました。この上洛は、3代将軍家光の上洛から約230年ぶりの

出来事でした。このような歴史上の重要な出来事も、浮世絵に描かれると、東海道をめぐる

名所絵として楽しむことができます。

このシリーズ作品は通称「御上洛東海道」と呼ばれており、25軒の版元による共同企画のもと

16名の絵師が参加して刊行され、その作品数は162枚にのぼる超大作で、幕末の東海道作品

として大ヒットしました。」

1.ニ代歌川広重 東海道 川崎 文久3年(1683)

六郷の渡しの場面を描いています。

行列は、小分けに分かれて渡し舟に乗り込み、向こう岸に向かっています。

すでに行列の先頭は向こう岸に着き、陸路を進んでいますが、行列の本体はまだ川手前にも

続いています。後景に富士山が見えることから、江戸から川崎宿方面に渡るところと思われます。

2.歌川国貞(三代豊国) 東海道 神名川

「神奈川宿の台町の通りを行列が通っています。画面手前には、その場に居合わせた旅人が

行列を遠巻きに眺めているような様子で描かれています。台町の坂には、海を一望できる

ニ階建ての茶屋が軒を連ねており、そこから見える景色が評判となっていました。

図中でも、茶屋のニ階の部屋から遠眼鏡(とおめがね)を使って景色を見ている

女性の姿が描かれています。」

3.歌川芳艶 東海道 程ヶ谷 其二 文久3年(1683)

「雨上がりの虹が後景の空に描かれています。画面手前で争っている人足たちは、雨宿りの間に

博打をしていたのでしようか、地面には一文銭が散らばっています。脚絆の柄が違うことから、

グループ間の諍いであることも伺えます。画面奥にむかって下り坂となっており、御長柄の

先端が見え、行列が先に進んでいることがわかります。2人の従者が慌てて行列に追いつこうと

しています。」

前半の「御上洛東海道」展示コーナーを見る。

4.二代歌川国貞 東海道 戸塚 文久3年(1683)

「戸塚には宿から山発しようとする、将軍家茂と思われる人物が描かれています。

江戸時代では徳川将軍を描くことはご法度であったため、本作においても明らかに家茂であると

いう表記は見られませんが、この人物に当時16歳であった若き将軍の姿が重ねられていることは、

当時の人には明らかであったと推察されます。」

5.歌川貞秀 東海道名所の内 江之嶌 文久3年(1683)

「南古(茅ヶ崎の南湖)の浜から下田まで相模湾の海岸線が続き、富士山のふもとには

箱根山が連なっています。

江の島についても、右から「岩本院(現・岩本接)」、「下の宮(現・辺津宮)」、「三重塔」、

「上の宮(現・中津宮)」、「ちごがふち(稚児が淵)」、「りゃう師町(漁師町)」とあり、

画面左には「小由るぎ(小動岬)」の断崖も描きこまれています。

小動岬あたりから江の島を望んた景観が描かれていますが、貞秀はこういった島瞰図を

得意としていました。また、貞秀は緻密な描写にも定評があり、本図も多くの武士の姿が

描かれています。この作品は、貞秀という絵師の特徴がよく表われた一枚でもあります。」

「上の宮(現・中津宮)」、「ちごがふち(稚児が淵)」、「りゃう師町(漁師町)」とあり、

画面左には「小由るぎ(小動岬)」の断崖も描きこまれています。

小動岬あたりから江の島を望んた景観が描かれていますが、貞秀はこういった島瞰図を

得意としていました。また、貞秀は緻密な描写にも定評があり、本図も多くの武士の姿が

描かれています。この作品は、貞秀という絵師の特徴がよく表われた一枚でもあります。」

6.歌川国綱 東海道名所之内 四ツ谷 文久3年(1683)

「四ツ谷の立場(宿場と宿場の間の休憩所)の場面です。四ツ谷の立場は東海道と

大山道の追分として栄え、画面右下に見える道標にも「右大山道」と記されています。

後景には富士山と並ぶように大山が描かれていまが、これは実際の風景とは異なった

構図となっています。」

大山道の追分として栄え、画面右下に見える道標にも「右大山道」と記されています。

後景には富士山と並ぶように大山が描かれていまが、これは実際の風景とは異なった

構図となっています。」

7.河鍋暁斎 東海道の内 鴫立沢(しぎたつさわ) 文久3年(1683)

「鴫立沢に刻きれた碑の前を行列が通っています。平安時代の歌人である西行は、この辺りの

海岸を見て歌を詠みました。その復、歌が詠まれた当時の面影を残す景色の良い場所に

碑が建てられました。画中には画面右の碑の前に、俳人らしき人物が平伏している姿が

見えます。」

海岸を見て歌を詠みました。その復、歌が詠まれた当時の面影を残す景色の良い場所に

碑が建てられました。画中には画面右の碑の前に、俳人らしき人物が平伏している姿が

見えます。」

8.河鍋暁斎 東海道名所之内 梅澤 文久3年(1683)

「梅澤は、山西村(現在のニ宮町)にあった東海道の立場(宿場と宿場の間の体憩所)です。

次の小田原宿との間を流れる酒匂川が、たびたび増水し川留めとなるので、

この梅澤で休憩する旅人で賑わったそうです。」

「梅澤は、山西村(現在のニ宮町)にあった東海道の立場(宿場と宿場の間の体憩所)です。

次の小田原宿との間を流れる酒匂川が、たびたび増水し川留めとなるので、

この梅澤で休憩する旅人で賑わったそうです。」

9.二代歌川広重 東海道名所之内 酒匂川 文久3年(1683)

「人足による徒歩渡し(かちわたし)が行われている酒匂川(さかわがわ)に仮橋が

架けられ、将軍と思われる人物が歩いて渡っている様子です。

後景には箱根のニ子山がみえます。」

後景には箱根のニ子山がみえます。」

10.ニ代歌川広重 東海道 小田原 文久3年(1683)

「大きな波がたっている海沿いの街道を行列が通っています。

画面左奥の箱根山のふもとには、松の木の間から小田原城が見えます。」

画面左奥の箱根山のふもとには、松の木の間から小田原城が見えます。」

11.ニ代歌川国貞・二代歌川広重 東海道 ハコ子(ね) 湯治 文久3年(1683)

「湯あがりと思われる女性を手前に、後景には箱根の山と湯治場の全景が描かれています。

ニ代国貞が手前の女性を、ニ代広重が背景を手掛けたと思われます。

行列は、箱根の山並みの中の街道を進んでいます。」

ニ代国貞が手前の女性を、ニ代広重が背景を手掛けたと思われます。

行列は、箱根の山並みの中の街道を進んでいます。」

「御上洛東海道」の展示の途中にあったのが藤沢宿コーナー「藤沢宿と江の島の美人画」。

「藤沢宿」

「藤沢宿は東海道の日本橋から数えて六番目の宿場です。

江戸幕府の道中奉行所の記録では藤沢宿の名物を「大山詣で、江の島弁財天詣で」と

記しています。」

藤沢宿コーナー「藤沢宿と江の島の美人画」は「前期」と全く同じ展示内容であった。

12.ニ代目歌川豊国 和国名所江ノ島 全勢揃 鶴屋内かくし 文政11年(1828)

「本作は画面上部に青の濃淡で絵柄を表現する「藍摺」で江の島と富士の風景が配されており、

下部には当時評判の遊女が手紙を書く様子が描かれています。

鶴屋というのは吉原にあった遊女屋の名前で、「かしく」が遊女の源氏名です。」

13.歌川芳晴 藤沢 天保14年~弘化4年(1843~47)

「旅支度をする女性が描かれ、こま絵には遊行寺と大鋸橋(現・遊行寺橋)が見られます。

女性の腰ひもを結ぶ仕草や風景の絵から、国貞の描いた「美人東海道」の藤沢の図を

元にした作品であることがわかります。

落款に見られる「芳晴」は歌川芳春の早い時期の表記です。

芳春は歌川国芳の弟子として、幕末から明治にかけて活動しました。」

14.歌川国貞(三代豊国) 二代歌川広重 諸国名所七里ヶ浜 文久2年(1862)

「手前の女性は国貞(三代豊国)、背景はニ代広重によって描かれた双筆の作品です。

江の島への道中、七里ガ浜から海を眺めながら、煙草を一服する女性が描かれています。

女性の装いをみると、手ぬぐいを陂り、大きめの浴衣を羽織っています。

こちらは浜辺での砂や埃をよけるためのもので、江の島へ向かう女性の江戸時代における

定畚ファッションでした。

本作は「団扇絵」と呼ばれるもので、江戸時代の人々はこのような団扇絵を買い、

その年に流行に合わせて団扇の紙を張り替えて使用していました。団扇絵は実用品で

あるため、現存の少ない希少な作品とされています。」

15.歌川広重 東海道五十三図会 七 藤沢(美人東海道) 弘化4年~嘉永5年(1847~52)

「広重の美人東海道と呼ばれるシリーズの内、藤沢宿を描いた作品です。

画面上部の枠には、大山の眺めと藤沢の宿場風景が一つの画面に描きこまれています。

女性は手に江の島名物である貝柄杓(貝殻の器のっいた杓)と干し雲丹を持ち、駕籠の上に

乗っている品物は、鮑の漬けと貝屏風です。おみやげをたくさん買って、江の島から帰る

様子とみられます。」

16.歌川芳虎 書画五拾三駅 相模藤沢 山帰定憩 明治5年(1872)

「この作品は、画面上部に文人墨客の文章と絵、下部には各宿駅ゆかりの故事や伝承、

風景が描かれているシリーズ作品です。藤沢の図には、上部に其角堂

(俳人・穂積永機[1823 ~ 1904] )の俳句、下部には茶屋でお茶を差し出す女性の姿が

描かれています。

表題の「山帰」の山とは大山(雨降山)のことで、女性のうしろにある縁台には、

大山詣をあらわす御神酒枠(大山から水や酒を持ち帰る容器)が置かれています。

また、右端に描かれている柱は当時設置されたばかりの電信柱で、明治の街道を

象徴しています。」

17.豊川国周 善悪三拾六美人 照姫 明治9年(1876)

「照姫

相州金沢瀬戸浦なる照姫松の由来を聴に小栗孫五郎満重は持氏公の怒に触れ

主従わづか十一人流浪なして藤沢在の横山先生安春の邸に一服なす折から

主人安春毒酒を以て小栗主従を害せんとす照姫察し満重に告其身も逃れ

野島が崎に隠れ居しが宿の老女の嫉妬のために松葉に熏され危難に逢しが六消

千光寺観せ音の利益によって、助りしとぞ。

藤沢山の縁起を略して 深川山人誌」

18.歌川国貞(三代豊国) 五衣色染分 黃 嘉永4年(1851)

「五行説において重要な色とされていた「青」「赤」「黄」「白」「黒」の5色に

それぞれ美人が当てはめて描かれています。

また、この美人たちは、歌舞伎の登場人物に擬えて描かれており、各色は、その役が決まって

着る衣装の色と対応しています。

黄:お駒(『恋娘昔八丈』より)

黄色地に縞模様の、"黄八丈"の着物を着た、材木問屋の娘である「お駒」が描かれています。

お家騒動に巻き込まれるお駒と髪結いの才三郎の情話『恋娘昔八丈』は、安永4年に浄瑠璃、

翌年には歌舞伎の世話物狂言として上演され、人気を博しました。

黄八丈は、歌舞伎の初演で三代目瀬川菊之丞がお熊役として着ていたことをきかけに、

江戸で大流行しまた。八丈島の特産品てもあり、将軍家の御用品としても献上されています。」

19.歌川国貞(三代豊国) 五衣色染分 黒 嘉永4年(1851)

「黒:小梅(『隅田春妓女容性』より)か

本作に描かれた美人は、侠客「梅の由兵衛」の妻「小梅」とされています。

歯には既婚女性の証である”お歯黒”が見られ、褄の部分には梅の紋様が配されています。

また着物は鳥の柄となており、黒の色と対応しています。褄を取りながら船の乗り場に

立っていることから、降りた船を見送っているところでしようか。」

20.歌川国貞(三代豊国) 五衣色染分 青 嘉永4年(1851)

「青:照手姫(小栗判官ものの物語より)

小栗判官は藤沢の遊行寺とゆかりのある人物で、照手姫は小栗判官の恋人です。」

21.歌川国貞(三代豊国) 五衣色染分 赤 嘉永4年(1851)

「赤:八重垣姫(『本朝廿四孝』より

華やかな赤い振袖を着た「八重垣姫」が描かれています。八重垣姫は上杉謙信のひとり娘、

また武田信玄の息子「勝頼」の許婚でもある設定です。

なお『本朝廿四孝』などの時代物の歌舞伎に登場するお姫様を”赤姫”と呼び、赤い着物が

定番となっています。手に持つのは武田家の宝の一つ「諏訪法性の御兜」です。

兜の白い毛部分や着物の裾には空摺りが施されています。空摺りとは版木に絵の具をつけず、

刷り圧だけで紙面に模様をつける技法のことです。」

22.歌川国貞(三代豊国) 五衣色染分 白 嘉永4年(1851)

「白:役名未詳

白地に絣の着物を着た美人が描かれています。役名は未詳ですが、髮型から芸者であると

考えられ、屋根舟の後方に立ち、扇子を口にくわえながら帯を直すという仕草で描かれています。

空には満月がさえざえと輝き、その下に見える橋は、竹材問屋が見えることから江戸の京橋と

思われます。」

・・・ もどる ・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旧東海道53次を歩く] カテゴリの最新記事

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.