PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

この日は8月7日(金)、1ヶ月程前、東京都江東区の深川、両国地区の散策をし

既に ブログアップ済み 👈リンクですが、この日はその東側の江東区大島周辺からJR亀戸駅までの

散策に向かいました。この日も早朝の小田急線を利用し新宿駅に向かう。

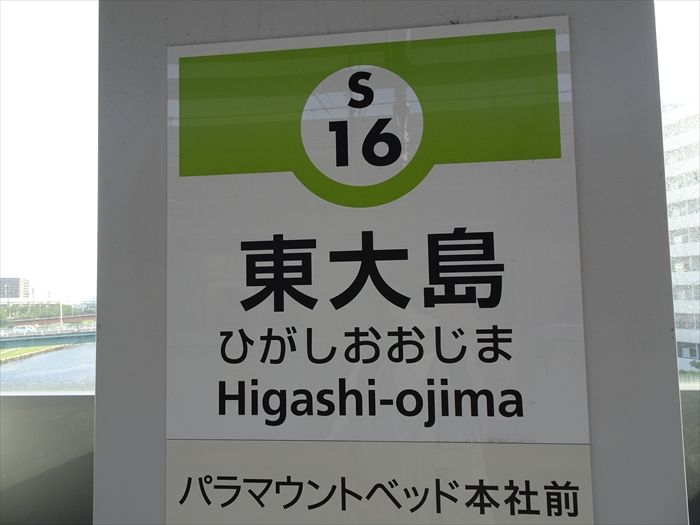

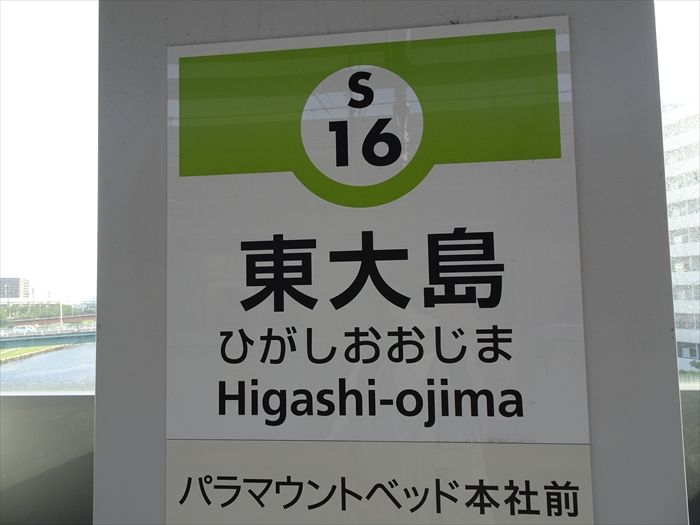

新宿駅から都営新宿線に乗り換え、「東大島駅」で下車。

家を出てから約2時間で到着。

「東大島駅」は「ひがしおおじまえき」とにごるのだと。

「東大島駅」のホームの窓から、

「旧中川」と「東京都道・千葉県道50号東京市川線(新大橋通り)」に架かる

「船堀橋(ふなぼりばし)」を見る。

駅の出入口は川の両端(大島口・小松川口)にある。当駅は都営新宿線の急行通過駅では

唯一の高架駅でもある。当駅と船堀駅の間は、極端なゼロメートル地帯である関係上、

旧中川・荒川(放水路)・中川を跨ぐ高架となっている。

まずは「旧中川」沿いを大島小松川公園(風の広場)に向かって進む。

「旧中川」の上にある「東大島駅」を振り返る。

前方右にある橋は「中川大橋」。

この日は、雲一つ無い快晴、熱くなりそうであったが、帽子、マスクを着用し歩を進める。

「旧中川」、「荒川」沿いにある「健康の道」案内板。

「健康の道」は一周すると9530mあると。

「中川大橋」を右に見ながら「大島小松川公園(風の広場)」を目指して進む。

「大島小松川公園(風の広場)」案内板。

東京都立大島小松川公園は、防災市街地再開発事業により、設置された公園。

江東デルタ地域の東端に位置し、旧中川を挟んで江東区と江戸川区にまたがり、平常時は

レクリエーションの場として利用され、災害時には20万人の 避難場所となる防災公園。

スポーツ施設を中心としたスポーツ広場、わんさか広場、自由の広場、季節の広場(北側と南側)、

そしてこの風の広場の五つのブロックがあるようであった。

緑豊かな散策道を進む。

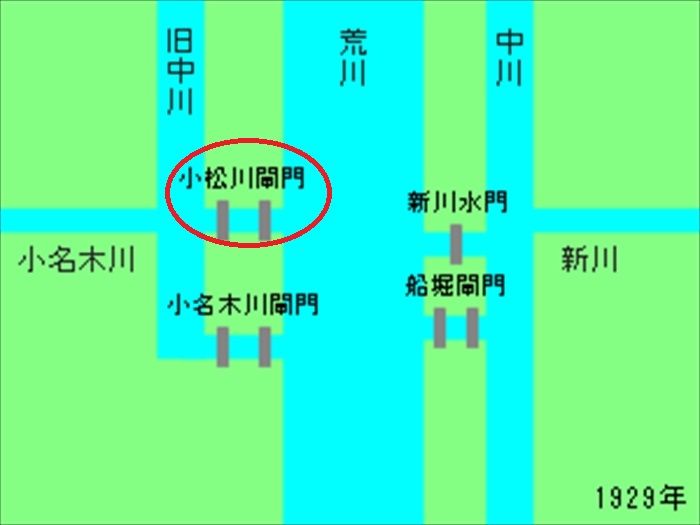

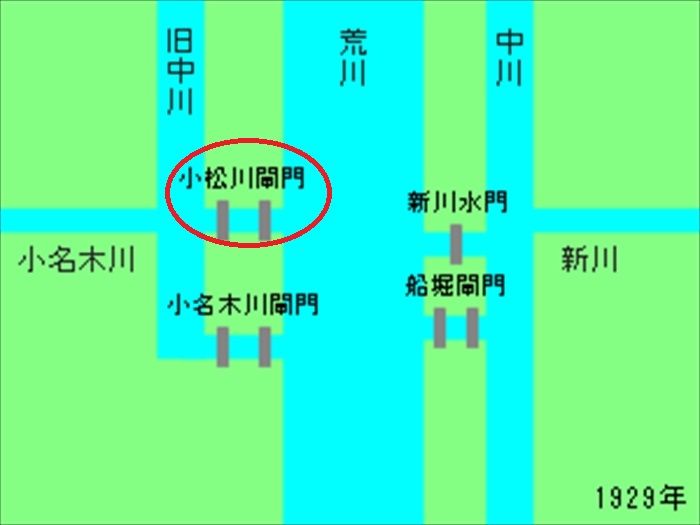

左手にあった階段を上ると、目の前に現れたのが「旧小松川閘門(こうもん)」。

閘門はロックゲートとも呼ばれるのだ。

荒川と旧中川との水位差を調節して船を通行させる為の水門。

小松川閘門は昭和5年(1930年)に作られ、昭和51年(1976年)には閉鎖されたのだと。

最初に見た時は「こんな丘の上に水門?!」と思ったのだが

この水門は地中深く埋まっているようであった。

「風の広場」の中央にある「旧小松川閘門」。

風の広場のある高台は元々は平地であったが、残土処分場として土が積まれ、

水路も埋立てられてしまったと。

金網フェンスには雑草が絡まり、全景が見にくいのであった。

堅牢な構造物。

別の角度から。

次の建設中の写真からするとゲート(水門)部分はほぼ埋まっていることが理解できる。

全体の3割くらいしか見えていないのか??。

建設中の写真をネットから。

【 https://blog.goo.ne.jp/sa194520131207/e/0dd6a23a93e0b349c79c42f8b3bcc13d 】から

これもネットから転載させて頂きました。

【 http://sc2.s27.xrea.com/hobby/arakawa_komatsu/index.html 】より

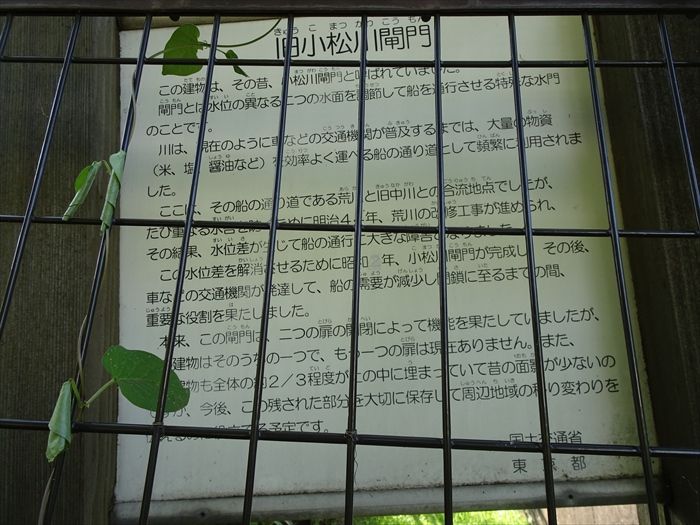

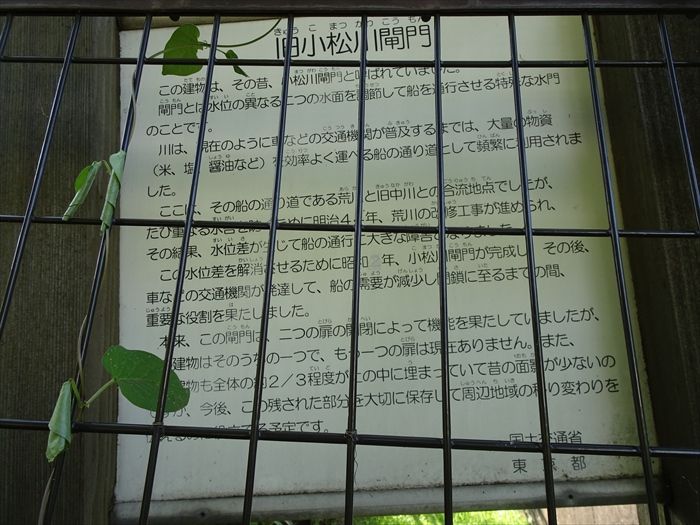

「旧小松川閘門(きゅうこまつがわこうもん)」

この建物は、その昔、小松川閘門と呼ばれていました。

閘門とは水位の異なる二つの水面を調節して船を通行させる特殊な水門のことです。

川は、現在のように車などの交通機関が普及するまでは、大量の物資(米、塩、醤油など)を

効率よく運べる船の通り道として頻繁に利用されました。

ここは、その船の通り道である荒川と旧中川との合流地点でしたが、たび重なる水害を

防ぐために明治44年、荒川の改修工事が進められ、その結果、水位差が生じて舟の通行に

大きな障害となりました。

この水位差を解消させるために昭和5年、小松川閘門が完成し、その後、車などの交通機関が

発達して、舟の需要が減少し閉鎖に至るまでの間、需要な役割を果たしました。

本来、この閘門は、二つの扉の開閉によって機能を果たしていましたが、この建物は

そのうちの一つで、もう一つの扉は現在ありません。

また、この建物も全体の約2/3程度が土の中に埋まっていて昔の面影が少ないのですが、

今後、この残された部分を大切に保存して周辺地域の移り変わりを伝えるのに役立てる

予定です。」

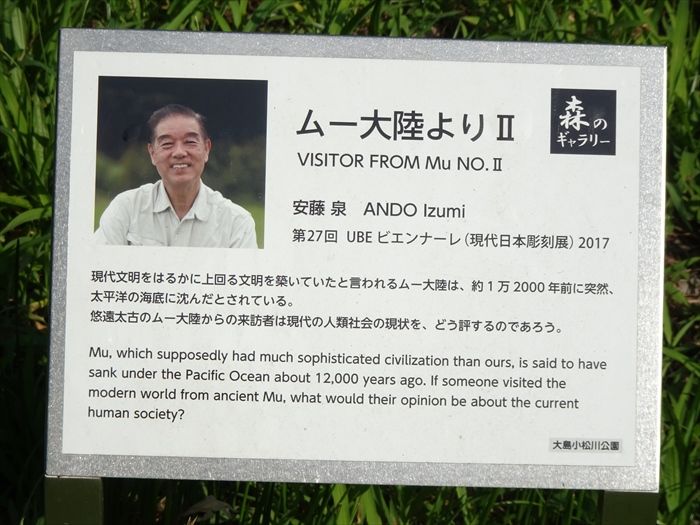

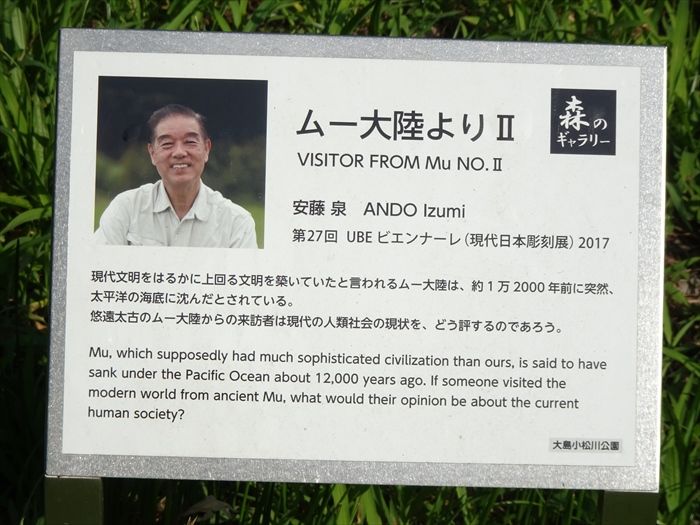

そしてその横にあったのが、これも巨大なアート作品。

安藤泉作 第27回UBEビエンナーレ(現代日本彫刻展)2017「ムー大陸よりⅡ」。

「現代文明をはるかに上回る文明を築いていたと言われるムー大陸は、約1万2000年前に

突然太平洋の海底に沈んだとされている。悠遠太古のムー大陸からの来訪者は

現代の人類社会の現状を、どう評するのであろう。」

風の広場から旧中川そして小名木川合流地点を見る。

遠くに「東京スカイツリー」が見えた。

そして「風の広場」を後にし、来た遊歩道を引き返し「中川大橋」を渡る。

左下の旧中川の川岸に見えたのが「多目的スロープ (水陸両用バス発着場)」。

その先に「平成橋(へいせいばし)」。

この橋は1994年は(平成6年)に開通、旧中川で分断された江戸川区と江東区の往来を容易にし、

防災拠点の避難路としても重要な役割を持つとのこと。

長さ105mのアーチ橋。

橋の先に「江東区那珂川番所資料館」の建物が。

再び「東大島駅」を「中川大橋」から見る。

旧中川の川岸の公園入口。

「旧中川・川の駅」。

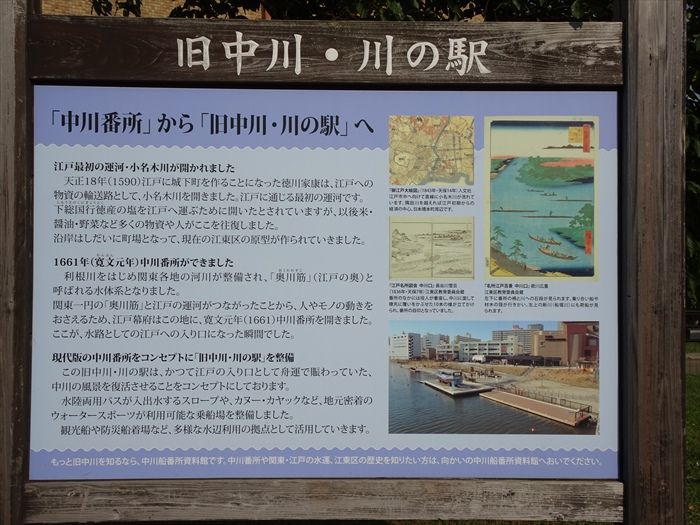

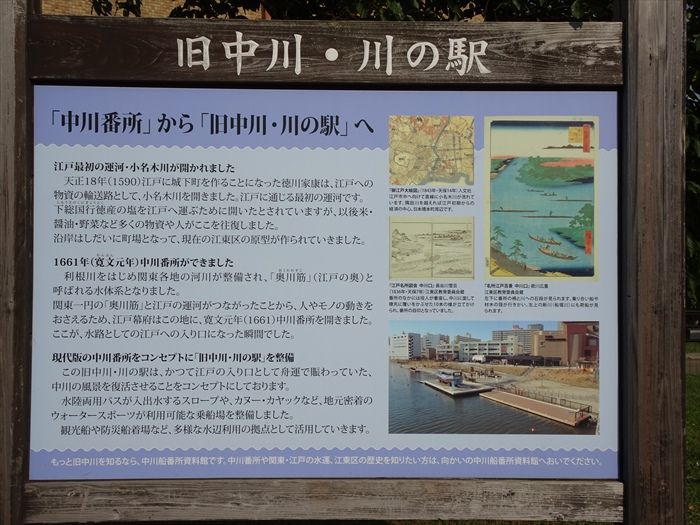

「中川番所」から「旧中川・川の駅」へ

日の丸自動車興業(文京区)が、平成25年3月17日から定期運行(東京初)を開始した

水陸両用バス「スカイダック」。

ボディはアメリカ・サウスカロライナのCAMI社製で、日本の法律に適合した陸用・水上用の

エンジンが別々に搭載されているのだと。

【 https://05592134.at.webry.info/201305/article_5.html 】より

定員41名(乗務員含む)、

総トン数12tで、最大速力は陸上が100km/h、水上が7kt(13km/h)。

全長・全幅・全高は、11.99m・2.49m・3.71m。

【 https://boatingintokyo.seesaa.net/article/387773988.html 】より

そして渡って来た「中川大橋」を見上げる。

再び「平成橋」を。

「江東区中川船番所資料館」。

大島9丁目1番15号の川っ淵にある資料館。番所のあった場所については。9丁目1番地と

推定されていたが、平成7年の発掘調査において柱材や礎石などが出土したことにより、

中川番所跡であることがほぼ確定した。資料館は、跡地より北に50mほど離れた場所に

建てられている。資料館は、区から財団法人江東区地域振興会に管理運営を委託され、

同15年3月22日に開館したのだと。

①、「水運」の専門館として、区内を流れる小名木川と中川に接した場所に、江戸時代に設

置された中川番所を主軸に、関東・全国に広がる水運を利用した人・ものの交流や活動

の歴史を紹介する。

②、地域に根ざした資料館として主眼を置くとともに、区内既設の資料館と連携を深め、資

料館ネットワーク化の一翼を担う。

③、郷土の歴史の理解を促す資料館として、平成7年の発掘調査により所在が確認された中

川番所を、区民が郷土の歴史に親しみ、身近に感じる手がかりとする。

④、釣具資料館として、区は、平成12年7月特定非営利活動法人東京釣具博物館から、和

竿など釣具の所蔵品5000点以上の寄贈を受け、これらの展示も行っている。江東区

の歴史を見ると、享保年間に刊行された釣りの本「何羨録(かせんろく)」には江東区

近辺の釣り場が詳細に案内されており、船番所近くはキス、タナゴ、ハゼなどの釣りの

名所であったことが記されており、釣りとの関係が窺えるのだ。

開館は、原則月曜日、年末年始の休館日を除く毎日の午前9時から午後5時まで。

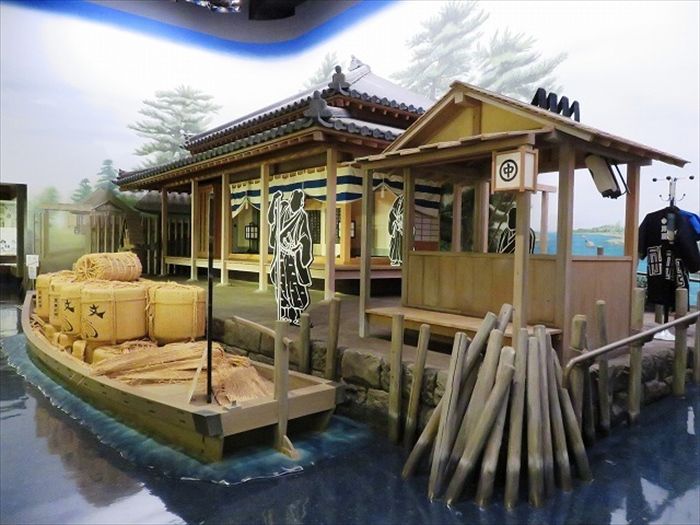

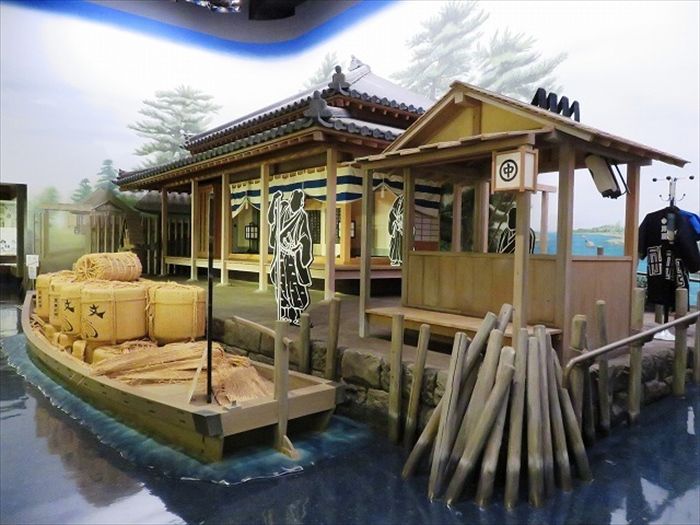

江戸時代の中川船番所を再現した館内のジオラマ(1)を「 ネット 」👈リンク から。

江戸時代の中川船番所を再現した館内のジオラマ(2)をネットから。

【 http://www.oceandictionary.jp/scapes1/scape_by_randam/randam16/select1674.html

】から

【 http://www.oceandictionary.jp/scapes1/scape_by_randam/randam16/select1674.html

】から

振り返ると右手が「旧中川 川の駅」売店。

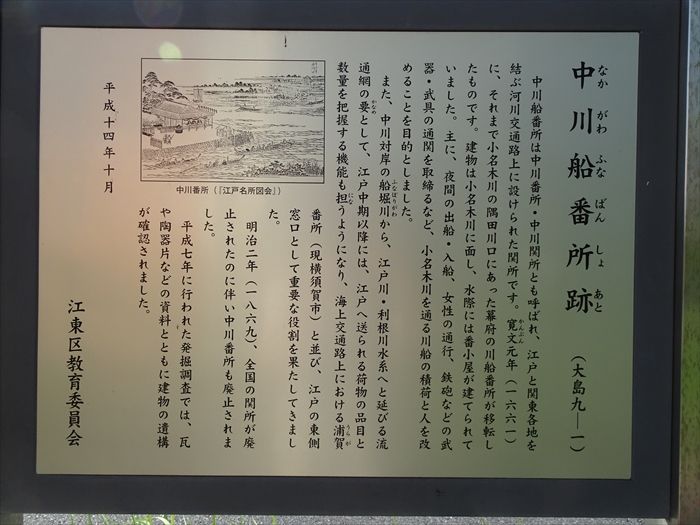

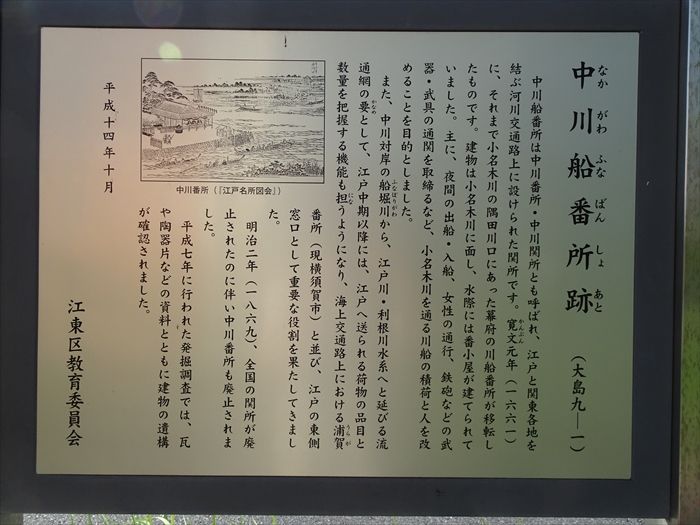

「中川船番所跡」

中川船番所は中川関所ともいわれ。小名木川の中川北口にあり、江戸と下総国を結ぶ通船改めの

役所だった。広さは東西26間×南北17間余だった。この関所は幕府が江戸を防衛するうえで、

ここを出入りする船の取り締まりが必要だった。所謂「入鉄砲に出女」の取締まりだ。

当初は隅田川口の万年橋際にあったが、寛文元年(1661)6月本所の掘割の完成に伴い、

中川口へ移った訳だが、その年代は不明な点が多い。一説には延宝七年(1679)といわ

れる。その後関所としての機構が確立し、5000石以上の上級旗本3人が中川御番衆を命じられ、

交代で任に就いた。寛文元年の「定」によると中川関所を通る際、乗船者は笠や頭巾などの

被り物を取り、屋形船などは内部が見えるように戸障子などを開け放ち、女性は確かな証文が

あっても通行させなかった。また人が隠れていそうな持ち物や不振を感じさせる舟は全て止めて

徹底的に改めた。

船番所の広さは、文政六年(1823)の記録では、東西47間×南北30間とあり、

明治維新まで存続した。建物のその後は不明だが、震災で倒壊したものと思われる。

「中川船番所跡

中川船番所は中川番所・中川関所とも呼ばれ、江戸と関東各地を結ぶ河川交通路上に設けられた

関所です。寛文元年(1661)に、それまで小名木川の隅田川口にあった幕府の川船番所が

移転したものです。建物は小名木川に面し、水際には番小屋が建てられていました。

主に、夜間の出船・入船、女性の通行、鉄砲などの武器・武具の通関を取締るなど小名木川を

通る川船の積荷と人を改めることを目的としました。

また、中川対岸の船堀川から、江戸川・利根川水系へと延びる流通網の要として、

江戸中期以降には、江戸へ送られる荷物の品目と数量を把握する機能も担うようになり、

海上交通路上における浦賀番所(現横須賀市)と並び、江戸の東側窓口として重要な役割を

果たしてきました。

明治2年全国の関所が廃止されたのに伴い番所も廃止されました。

平成7年に行なわれた発掘調査では、瓦や陶器片などの資料とともに建物の遺構が

確認されました。」

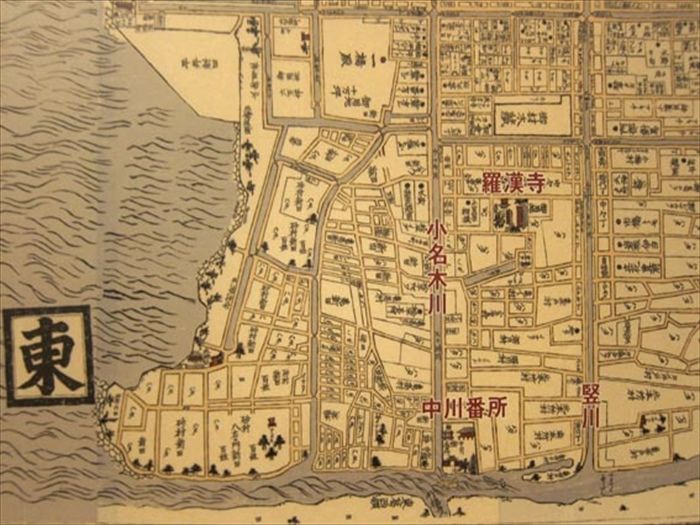

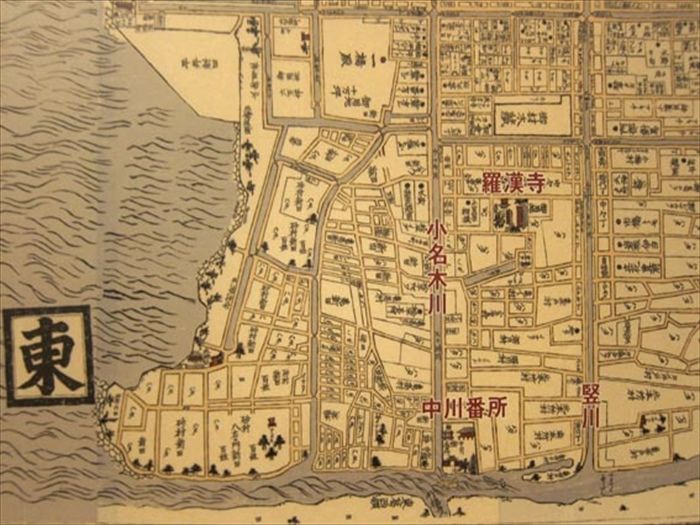

江戸後期の江戸図 「文政11年分間江戸大絵図」。

図下方に中川が流れる(左端に江戸湾がある)。その中央に中川船番所がある。

小名木川は番所のすぐ脇の中川口から流れて隅田川へと通じる。

そして小名木川沿いの「遊歩道・塩の道」を上流に向かって進む。

「遊歩道・塩の道」から「番所橋」の袂に。

案内図。

先程訪ねた「風の広場」の階段の上の「小松川閘門」が見えた。

「番所橋(ばんしょばし)」交差点。

「小名木川」沿いの両側の「遊歩道・塩の道」には柳の並木が。

そして所々に木製灯籠と休憩用ベンチが設置されていた。

・・・ つづく ・・・

既に ブログアップ済み 👈リンクですが、この日はその東側の江東区大島周辺からJR亀戸駅までの

散策に向かいました。この日も早朝の小田急線を利用し新宿駅に向かう。

新宿駅から都営新宿線に乗り換え、「東大島駅」で下車。

家を出てから約2時間で到着。

「東大島駅」は「ひがしおおじまえき」とにごるのだと。

「東大島駅」のホームの窓から、

「旧中川」と「東京都道・千葉県道50号東京市川線(新大橋通り)」に架かる

「船堀橋(ふなぼりばし)」を見る。

駅の出入口は川の両端(大島口・小松川口)にある。当駅は都営新宿線の急行通過駅では

唯一の高架駅でもある。当駅と船堀駅の間は、極端なゼロメートル地帯である関係上、

旧中川・荒川(放水路)・中川を跨ぐ高架となっている。

まずは「旧中川」沿いを大島小松川公園(風の広場)に向かって進む。

「旧中川」の上にある「東大島駅」を振り返る。

前方右にある橋は「中川大橋」。

この日は、雲一つ無い快晴、熱くなりそうであったが、帽子、マスクを着用し歩を進める。

「旧中川」、「荒川」沿いにある「健康の道」案内板。

「健康の道」は一周すると9530mあると。

「中川大橋」を右に見ながら「大島小松川公園(風の広場)」を目指して進む。

「大島小松川公園(風の広場)」案内板。

東京都立大島小松川公園は、防災市街地再開発事業により、設置された公園。

江東デルタ地域の東端に位置し、旧中川を挟んで江東区と江戸川区にまたがり、平常時は

レクリエーションの場として利用され、災害時には20万人の 避難場所となる防災公園。

スポーツ施設を中心としたスポーツ広場、わんさか広場、自由の広場、季節の広場(北側と南側)、

そしてこの風の広場の五つのブロックがあるようであった。

緑豊かな散策道を進む。

左手にあった階段を上ると、目の前に現れたのが「旧小松川閘門(こうもん)」。

閘門はロックゲートとも呼ばれるのだ。

荒川と旧中川との水位差を調節して船を通行させる為の水門。

小松川閘門は昭和5年(1930年)に作られ、昭和51年(1976年)には閉鎖されたのだと。

最初に見た時は「こんな丘の上に水門?!」と思ったのだが

この水門は地中深く埋まっているようであった。

「風の広場」の中央にある「旧小松川閘門」。

風の広場のある高台は元々は平地であったが、残土処分場として土が積まれ、

水路も埋立てられてしまったと。

金網フェンスには雑草が絡まり、全景が見にくいのであった。

堅牢な構造物。

別の角度から。

次の建設中の写真からするとゲート(水門)部分はほぼ埋まっていることが理解できる。

全体の3割くらいしか見えていないのか??。

建設中の写真をネットから。

【 https://blog.goo.ne.jp/sa194520131207/e/0dd6a23a93e0b349c79c42f8b3bcc13d 】から

これもネットから転載させて頂きました。

【 http://sc2.s27.xrea.com/hobby/arakawa_komatsu/index.html 】より

「旧小松川閘門(きゅうこまつがわこうもん)」

この建物は、その昔、小松川閘門と呼ばれていました。

閘門とは水位の異なる二つの水面を調節して船を通行させる特殊な水門のことです。

川は、現在のように車などの交通機関が普及するまでは、大量の物資(米、塩、醤油など)を

効率よく運べる船の通り道として頻繁に利用されました。

ここは、その船の通り道である荒川と旧中川との合流地点でしたが、たび重なる水害を

防ぐために明治44年、荒川の改修工事が進められ、その結果、水位差が生じて舟の通行に

大きな障害となりました。

この水位差を解消させるために昭和5年、小松川閘門が完成し、その後、車などの交通機関が

発達して、舟の需要が減少し閉鎖に至るまでの間、需要な役割を果たしました。

本来、この閘門は、二つの扉の開閉によって機能を果たしていましたが、この建物は

そのうちの一つで、もう一つの扉は現在ありません。

また、この建物も全体の約2/3程度が土の中に埋まっていて昔の面影が少ないのですが、

今後、この残された部分を大切に保存して周辺地域の移り変わりを伝えるのに役立てる

予定です。」

そしてその横にあったのが、これも巨大なアート作品。

安藤泉作 第27回UBEビエンナーレ(現代日本彫刻展)2017「ムー大陸よりⅡ」。

「現代文明をはるかに上回る文明を築いていたと言われるムー大陸は、約1万2000年前に

突然太平洋の海底に沈んだとされている。悠遠太古のムー大陸からの来訪者は

現代の人類社会の現状を、どう評するのであろう。」

風の広場から旧中川そして小名木川合流地点を見る。

遠くに「東京スカイツリー」が見えた。

そして「風の広場」を後にし、来た遊歩道を引き返し「中川大橋」を渡る。

左下の旧中川の川岸に見えたのが「多目的スロープ (水陸両用バス発着場)」。

その先に「平成橋(へいせいばし)」。

この橋は1994年は(平成6年)に開通、旧中川で分断された江戸川区と江東区の往来を容易にし、

防災拠点の避難路としても重要な役割を持つとのこと。

長さ105mのアーチ橋。

橋の先に「江東区那珂川番所資料館」の建物が。

再び「東大島駅」を「中川大橋」から見る。

旧中川の川岸の公園入口。

「旧中川・川の駅」。

「中川番所」から「旧中川・川の駅」へ

江戸最初の運河・小名木川が開かれました

天正18年( 1590 )江戸に城下町を作ることになった徳川家康は、江戸への物資の輸送路として、

小名木川を開きました。江戸に通じる最初の運河です。

小名木川を開きました。江戸に通じる最初の運河です。

下総国行徳産の塩を江戸へ運ぶために開いたとされていますが、以後米・醤油・野菜など

多くの物資や人がここを往復しました。

多くの物資や人がここを往復しました。

沿岸はしたいに町場となって、現在の江東区の原型が作られていきました。

1661年(寛文元年)中川番所ができました

利根川をはじめ関東各地の河川が整備され、「奥川筋」(江戸の奥)と呼ばれる

水体系となりました。

水体系となりました。

関東一円の「奥川筋」と江戸の運河がつながったことから、人やモノの動きをおさえるため、

江戸幕府はこの地に、寛文元年( 1661 )中川番所を開きました。

江戸幕府はこの地に、寛文元年( 1661 )中川番所を開きました。

ここが、水路としての江戸への入り口になった瞬間でした。

現代版の中川番所をコンセプトに「旧中川・川の駅」を整備

この旧中川・川の駅は、かって江戸の入り口として舟運で賑わっていた、中川の風景を復活させる

ことをコンセプトにしております。

ことをコンセプトにしております。

水陸両用バスが入出水するスロープや、カメー・カヤックなど、地元密着のウォータースポーツが

利用可能な乗船場を整備しました。

利用可能な乗船場を整備しました。

観光船や防災船着場など、多様な水辺利用の拠点として活用していきます。

江東区教育委員会蔵

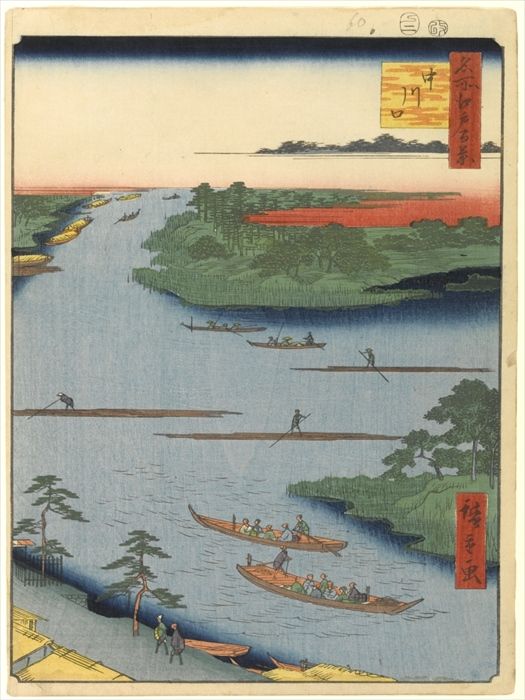

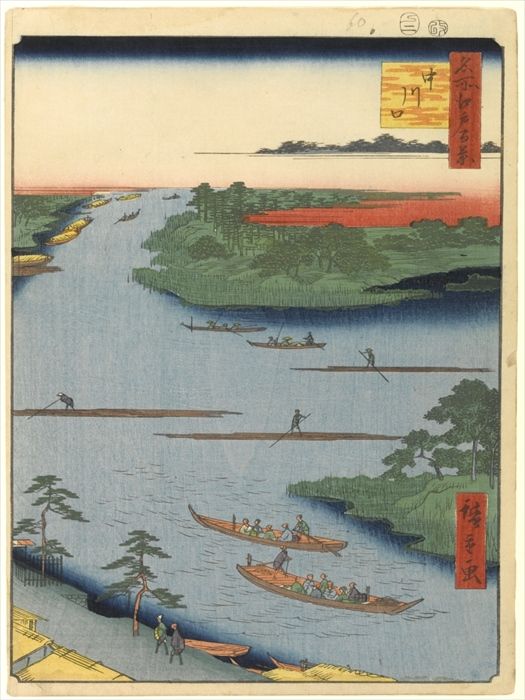

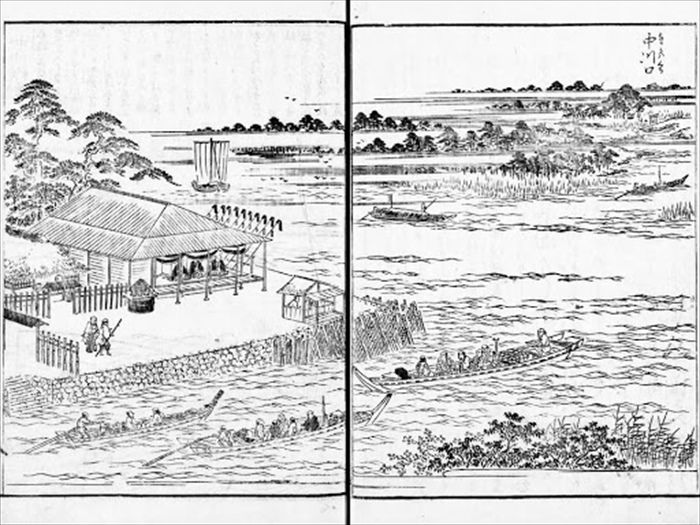

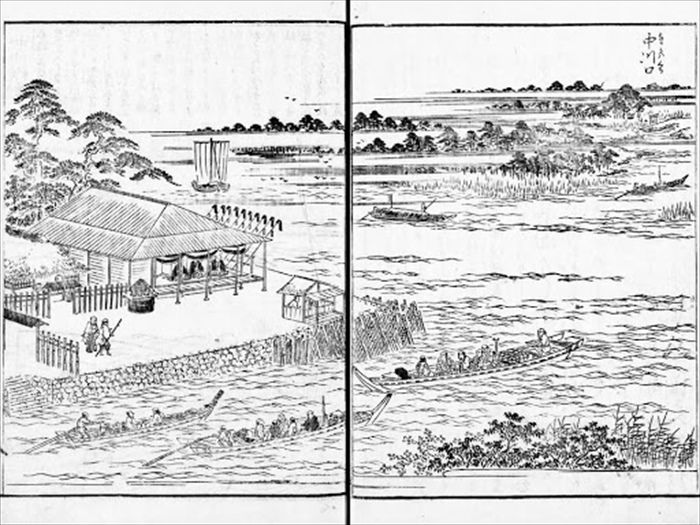

左下に番所の橋と川への石段が見られます。乗り合い船や材木の筏が行きかい、

左上の新川(船堀川)にも荷船が見られます。」

左上の新川(船堀川)にも荷船が見られます。」

左下隅に中川船番所が見える。木材筏が進むのが中川(右方向が江戸湾に通じる)である。

番所前には小名木川が流れる(右方向が 隅田川に通じる)。

中川をはさんでその反対側は船越川となり、行徳方面へ通じる。

「御江戸大絵図」( 1843年・天保14年)人文社

番所前には小名木川が流れる(右方向が 隅田川に通じる)。

中川をはさんでその反対側は船越川となり、行徳方面へ通じる。

「御江戸大絵図」( 1843年・天保14年)人文社

江戸市中へ向けて直線に小名木川が流れています。隅田川を越えれば江戸初期からの

経済の中心、日本橋本町周辺です。

「江戸名所図会中川口」長谷川雪旦( 1836年・天保7年)江東区教育委員会蔵

番所のなかには役人が着座し中川に面して穂先に覆いをかふせた10本の槍が立てかけ

られ、番所の目印となっていました。

「水陸両用バス スカイダック」入出水場の写真がパネルに。

基本的にはスカイツリーとかが出発ポイントで、ここは折り返し地点であるようだ。

「水陸両用バス スカイダック」入出水場の写真がパネルに。

日の丸自動車興業(文京区)が、平成25年3月17日から定期運行(東京初)を開始した

水陸両用バス「スカイダック」。

ボディはアメリカ・サウスカロライナのCAMI社製で、日本の法律に適合した陸用・水上用の

エンジンが別々に搭載されているのだと。

【 https://05592134.at.webry.info/201305/article_5.html 】より

定員41名(乗務員含む)、

総トン数12tで、最大速力は陸上が100km/h、水上が7kt(13km/h)。

全長・全幅・全高は、11.99m・2.49m・3.71m。

【 https://boatingintokyo.seesaa.net/article/387773988.html 】より

そして渡って来た「中川大橋」を見上げる。

再び「平成橋」を。

「江東区中川船番所資料館」。

大島9丁目1番15号の川っ淵にある資料館。番所のあった場所については。9丁目1番地と

推定されていたが、平成7年の発掘調査において柱材や礎石などが出土したことにより、

中川番所跡であることがほぼ確定した。資料館は、跡地より北に50mほど離れた場所に

建てられている。資料館は、区から財団法人江東区地域振興会に管理運営を委託され、

同15年3月22日に開館したのだと。

①、「水運」の専門館として、区内を流れる小名木川と中川に接した場所に、江戸時代に設

置された中川番所を主軸に、関東・全国に広がる水運を利用した人・ものの交流や活動

の歴史を紹介する。

②、地域に根ざした資料館として主眼を置くとともに、区内既設の資料館と連携を深め、資

料館ネットワーク化の一翼を担う。

③、郷土の歴史の理解を促す資料館として、平成7年の発掘調査により所在が確認された中

川番所を、区民が郷土の歴史に親しみ、身近に感じる手がかりとする。

④、釣具資料館として、区は、平成12年7月特定非営利活動法人東京釣具博物館から、和

竿など釣具の所蔵品5000点以上の寄贈を受け、これらの展示も行っている。江東区

の歴史を見ると、享保年間に刊行された釣りの本「何羨録(かせんろく)」には江東区

近辺の釣り場が詳細に案内されており、船番所近くはキス、タナゴ、ハゼなどの釣りの

名所であったことが記されており、釣りとの関係が窺えるのだ。

開館は、原則月曜日、年末年始の休館日を除く毎日の午前9時から午後5時まで。

江戸時代の中川船番所を再現した館内のジオラマ(1)を「 ネット 」👈リンク から。

江戸時代の中川船番所を再現した館内のジオラマ(2)をネットから。

【 http://www.oceandictionary.jp/scapes1/scape_by_randam/randam16/select1674.html

】から

【 http://www.oceandictionary.jp/scapes1/scape_by_randam/randam16/select1674.html

】から

振り返ると右手が「旧中川 川の駅」売店。

「中川船番所跡」

中川船番所は中川関所ともいわれ。小名木川の中川北口にあり、江戸と下総国を結ぶ通船改めの

役所だった。広さは東西26間×南北17間余だった。この関所は幕府が江戸を防衛するうえで、

ここを出入りする船の取り締まりが必要だった。所謂「入鉄砲に出女」の取締まりだ。

当初は隅田川口の万年橋際にあったが、寛文元年(1661)6月本所の掘割の完成に伴い、

中川口へ移った訳だが、その年代は不明な点が多い。一説には延宝七年(1679)といわ

れる。その後関所としての機構が確立し、5000石以上の上級旗本3人が中川御番衆を命じられ、

交代で任に就いた。寛文元年の「定」によると中川関所を通る際、乗船者は笠や頭巾などの

被り物を取り、屋形船などは内部が見えるように戸障子などを開け放ち、女性は確かな証文が

あっても通行させなかった。また人が隠れていそうな持ち物や不振を感じさせる舟は全て止めて

徹底的に改めた。

船番所の広さは、文政六年(1823)の記録では、東西47間×南北30間とあり、

明治維新まで存続した。建物のその後は不明だが、震災で倒壊したものと思われる。

「中川船番所跡

中川船番所は中川番所・中川関所とも呼ばれ、江戸と関東各地を結ぶ河川交通路上に設けられた

関所です。寛文元年(1661)に、それまで小名木川の隅田川口にあった幕府の川船番所が

移転したものです。建物は小名木川に面し、水際には番小屋が建てられていました。

主に、夜間の出船・入船、女性の通行、鉄砲などの武器・武具の通関を取締るなど小名木川を

通る川船の積荷と人を改めることを目的としました。

また、中川対岸の船堀川から、江戸川・利根川水系へと延びる流通網の要として、

江戸中期以降には、江戸へ送られる荷物の品目と数量を把握する機能も担うようになり、

海上交通路上における浦賀番所(現横須賀市)と並び、江戸の東側窓口として重要な役割を

果たしてきました。

明治2年全国の関所が廃止されたのに伴い番所も廃止されました。

平成7年に行なわれた発掘調査では、瓦や陶器片などの資料とともに建物の遺構が

確認されました。」

江戸後期の江戸図 「文政11年分間江戸大絵図」。

図下方に中川が流れる(左端に江戸湾がある)。その中央に中川船番所がある。

小名木川は番所のすぐ脇の中川口から流れて隅田川へと通じる。

そして小名木川沿いの「遊歩道・塩の道」を上流に向かって進む。

全長約5kmの小名木川の護岸の耐震化対策を施された上部が塩の道として整備されていた。

今では、川の両岸に江戸時代の石積みをイメージした護岸や和風の防護柵などが整備された

塩の道という名の遊歩道が続いていたのであった。

前方に最初の橋「番所橋」が姿を現した。塩の道という名の遊歩道が続いていたのであった。

小名木川は、徳川家康が江戸入府( 1590年)後まもなく行徳の塩を江戸に運ぶために、

小名木四郎兵衛に命じて掘らせたといわれます。当時の海沿いの湿地に掘られた小名木川は、

内陸航路として、塩、米、食糧はもとよリ、多くの物資や人々を運ぶ舟運の動脈でした。

小名木四郎兵衛に命じて掘らせたといわれます。当時の海沿いの湿地に掘られた小名木川は、

内陸航路として、塩、米、食糧はもとよリ、多くの物資や人々を運ぶ舟運の動脈でした。

当初、船番所を隅田川との合流点に設けて航行する船舶を監視しました(のちに船番所は旧中川との

合流点に移転します)。

合流点に移転します)。

明治期には、小名木川の舟運を利用して諸工業が発達します。沿岸にはセメント製造、化学肥料、

精製糖工業、醤油製造をはじめとする大小の工場が建設されました。

精製糖工業、醤油製造をはじめとする大小の工場が建設されました。

隅田川合流点近くにかかる、広重や北斎の浮世絵にも描かれた萬年橋の北岸には、松尾芭蕉が

居を構えていました(近くに史跡展望庭園があります)。

居を構えていました(近くに史跡展望庭園があります)。

「遊歩道・塩の道」から「番所橋」の袂に。

案内図。

先程訪ねた「風の広場」の階段の上の「小松川閘門」が見えた。

「番所橋(ばんしょばし)」交差点。

「小名木川」沿いの両側の「遊歩道・塩の道」には柳の並木が。

そして所々に木製灯籠と休憩用ベンチが設置されていた。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23 コメント(2)

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.