PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

花びらの絨毯、オオ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前… New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前…

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

再び「遊行寺」の「境内案内図」。

![f8e03dcd751d6e66424a9c1d1619a6f9[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/0aac28df33d4e4c302df229c568ca02e8c4545c2.15.2.9.2.jpeg)

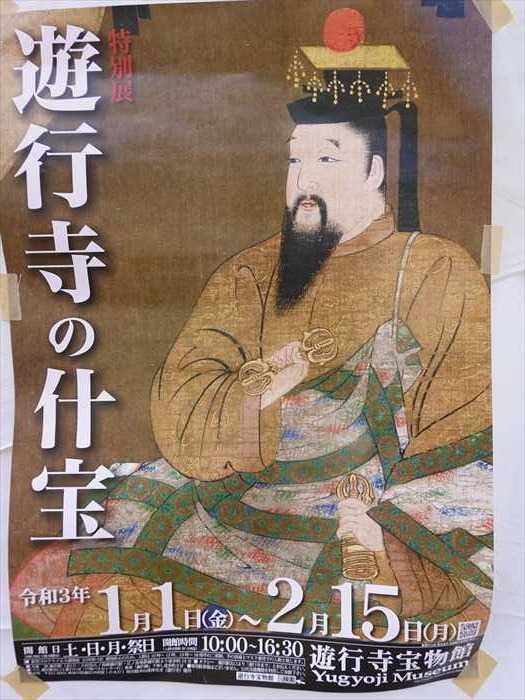

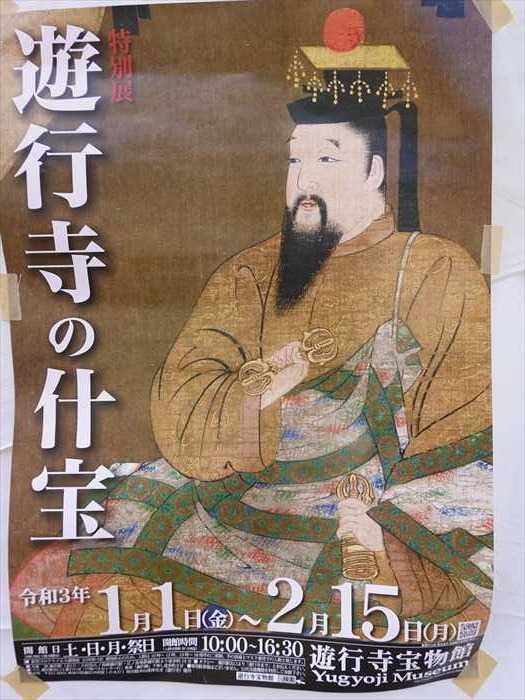

「特別展 遊行寺の什宝」展が「遊行寺宝物殿」で開催中であると。

「遊行寺宝物殿」。

桜の枝の影が「遊行寺宝物殿」の白壁に映り込み美しく。

正面から。

宝物館入り口の前にある袴石(はかまいし)は、もと遊行寺橋際に建てられていた、

かつての江の島詣での道者がくぐった鳥居の袴石。

一般に江の島一の鳥居とよばれ、最初に建てられたのは明和6年(1769)頃で、寄進者は

江戸麹町の秩父屋孫七です。のちに朽ちたが再度建てられ、明治13年(1880)の大川屋火事で

焼失したが、その翌年14年4月に三代目として建立されましたが、しかしこの鳥居は

藤沢駅通り拡張工事にともなって取り除かれた。この袴石はその時のものです。

碑には世話人として「祠官筥崎伝尹」とあります。

これが「袴石」であろうか?

「明治天皇 御膳水」。

明治天皇はたびたび遊行寺にお泊りになったことがあり、その時に使われた井戸であると。

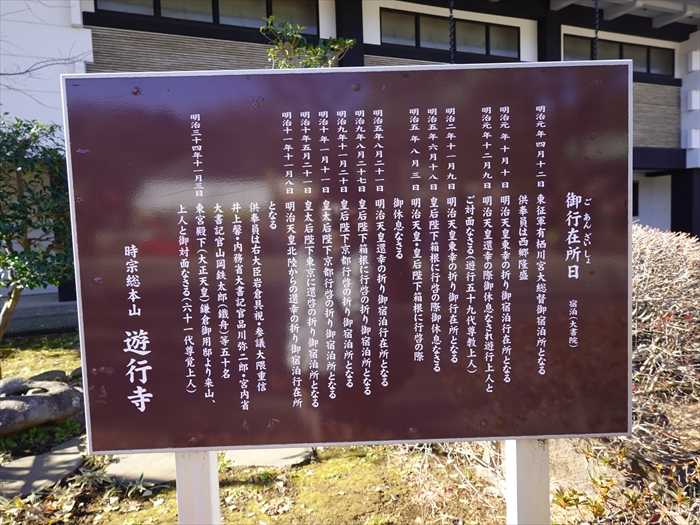

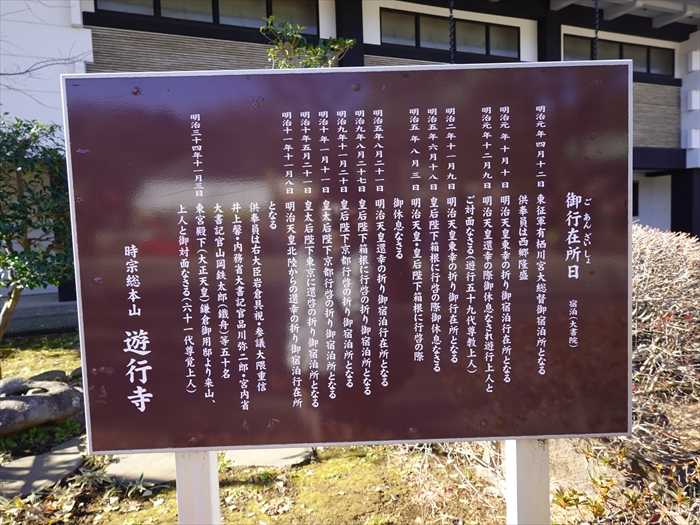

「御行在所日 宿泊(大書院)

明治天皇が度々この遊行寺を訪ね宿泊していることを知ったのであった。

次に「黒門」、「中雀門」を訪ねる。

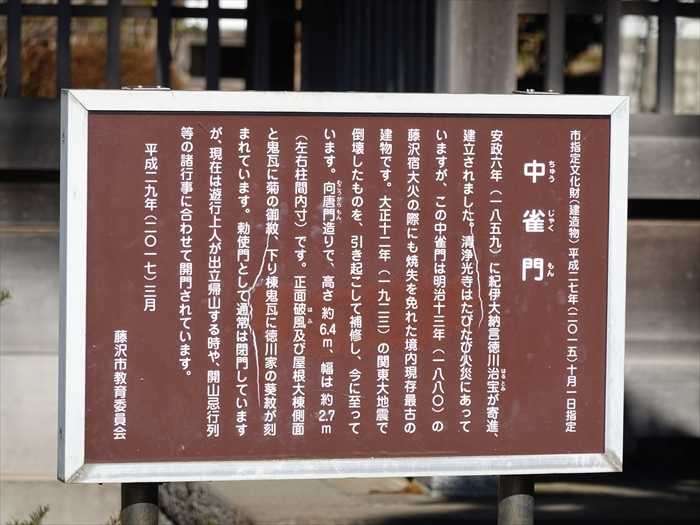

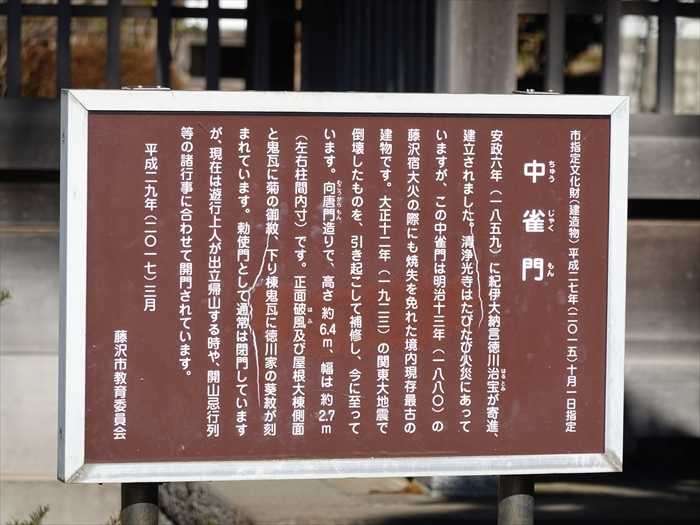

まずは「中雀門」。

中雀門は安政6年(1859)に紀伊大納言徳川治宝が寄進、建立された。

四脚門で、高さ約6メートル、幅約2メートル70センチ。

「中雀門」は向唐門造りで、勅使門として使われていたので正面破風及び

屋根大棟側面と鬼瓦に菊の御紋が。

下り棟鬼瓦には徳川家の葵紋も刻まれていた。

「中雀門」の見事な彫刻を追う。

「中雀門」の精緻で素晴らしい鳳凰など鳥の彫刻群。

そして内側からの彫刻。

ズームして。

「中雀門

「中雀門」の右隅にあった大王松は「三宝の松」と呼ばれ親しまれていると。

人気の訳は手のひらより大きい松ぼっくりと長い葉。

長い3本の松葉は大変珍しく、お守りとして持ち帰る方もたくさんいるのだと。

また数年かけて実ることもある巨大な松ぼっくりは、落ちているのを見つけるだけでも

非常に幸運であると。

ちなみに三宝とは「仏・法・僧」のことであると。

大王松の長い葉。

左側が藤嶺学園藤沢中学校・高等学校の校門。

藤嶺学園の前身は時宗総本山清浄光寺(遊行寺)の僧侶養成機関「時宗宗学林」です。

「時宗」は鎌倉時代、念仏と遊行に徹し、捨聖と呼ばれた一遍上人の開いたものです。

本校はその教えを根本とし、宗教的情操豊かな人格の涵養をめざし、1915年(大正4年)に

財団法人藤嶺中学校として創立されました。今年で100周年を迎えた歴史と伝統を誇る学校。

「黒門」。

「時宗総本山 寺務所」と書かれた札が掲げられていた。

古図によれば遊行寺の黒門であって、現在は「惣門」を黒門と称しているが、

これは明治以降のことであると。

しかし、この日は黒門ではなく白門であったが・・・。

その奥にある「御番方(ごばんかた)」は行事等の正式な玄関として使用されている。

「遊行寺」の受付は近侍司寮(ごんじしりょう)と呼び、信徒・団参の方々は、

この「御番方」と呼ばれる入口から入るのだと。

この建物は明治13年(1880)11月の大火で類焼し、大正2年(1913)2月23日上棟された。

関東大震災によって、本堂・大書院その他多くの建物と同様に倒壊したが、すぐに

倒壊当時の古材をもって再建された。なおこの建物に施されている彫刻類は、一部江戸時代の

彫り物をそのまま使用したのではないかと言われている。

左側に玄関・寺務所入り口。以前ここで御朱印を頂いたのであった。

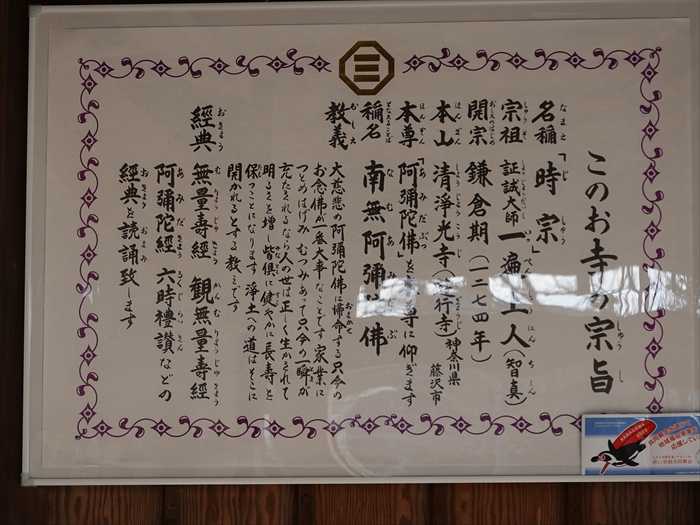

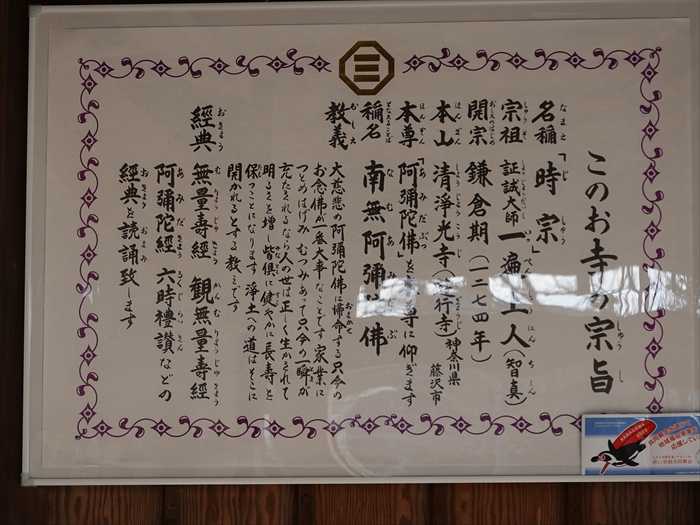

「御番方(ごばんかた)」の玄関にあった「このお寺の宗旨」。

名 称 : 時宗 (じしゅう)

宗 祖 : 証誠大師 一遍上人(智真)(しょうじょうだいし いっぺんしょうにん(ちしん))

開 宗 : 文永11年(1274)

総本山 : 清浄光寺(遊行寺)( しょうじょうこうじ(ゆぎょうじ))- 神奈川県藤沢市<

本 尊 : 阿弥陀仏(阿弥陀如来)(あみだぶつ(あみだにょらい))

称 名 : 南無阿弥陀仏

教 義: 大慈悲の阿弥陀仏に帰命(おまかせ)すただ今のお念が一番大事なことですが

家業につとめはげみ、むつみあって、ただ今の一瞬が充たされるなら、人の世は正しく

生かされても明るさを増し皆倶に健やかに長寿を保つことになります。

浄土へ道はそこに開かれるとする教えです。

経 典: 「無量寿経(むりょうじゅきょう)」・「観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)」

「阿弥陀経(あみだきょう)」)・「六時礼讃(ろくじらいさん)」などの経典を

読誦 致します。

左から寺務所、御番方、信徒会館。

信徒会館を見る。

「放生池」越しに「 信徒会館 」 そして 「 太鼓堂 」 を見る 。

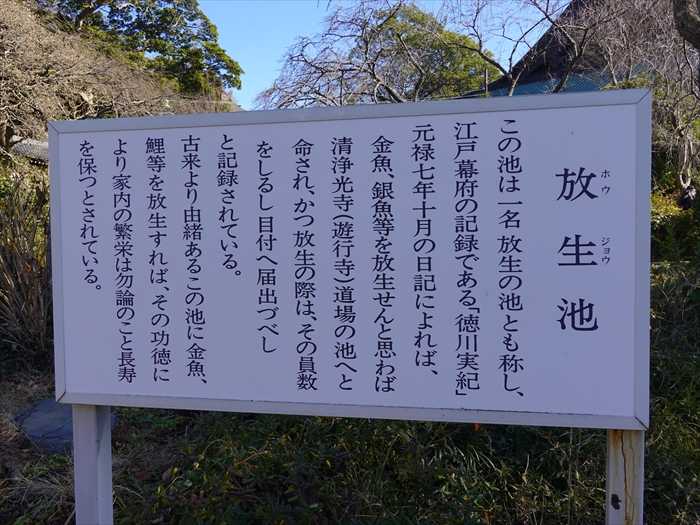

「放生池」。

「放生池」の中に立つ「聖観世音菩薩像」。

「聖観世音菩薩」と刻まれた石碑。

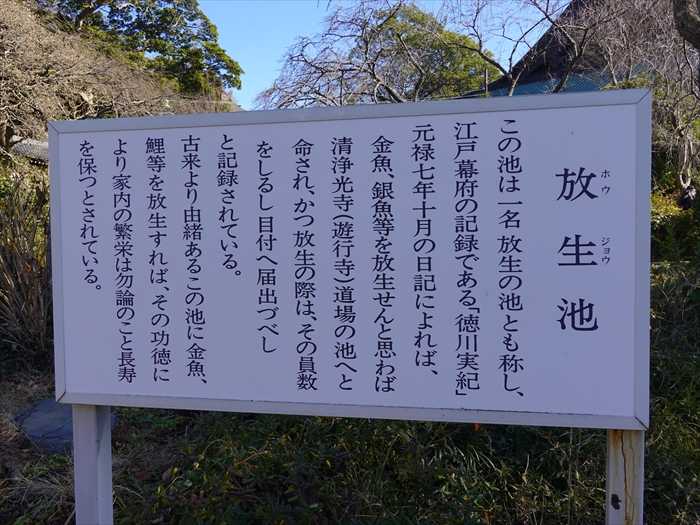

「この池は一名放生の池とも称し、江戸幕府の記録である「徳川実紀」元禄七年十月の

日記によれば、金魚、銀魚等を放生せんと思わば清浄光寺(遊行寺)道場の池へと

「魚鱗甲貝供養塔」。

犬や猫の供養塔はよく見るが魚類、貝類は珍しいのでは。

「河野静雲の句碑」。

「放生池」の池畔に昭和44年4月27日に建立されたこの句碑は、高浜虚子門下の

時宗の僧である河野静雲の句碑である。

「生きていて 相遇(あいあ)ふ僧や 一遍忌 静雲」

「静雲」と刻まれた石碑。

「静雲先生は、高浜虚子門下の〇〇太宰府佛心寺○句集○○あり

時宗々門有縁諸大徳○晴雲先生主宰の冬野句友、並びに俳句○の協賛のもとにこの句碑を建立

し先生の業績を永く、藤嶺〇〇顕彰す」と説明文が刻まれていた。

「御番方」を別の角度から。

「黒門」から出て「鐘楼」、「本堂」を見る。

鐘楼に脇には、左側に「円意居士」と右側に「中里 理安・理益」の墓があった。

「円意居士」墓。

「円意居士」は江戸鍛冶橋の小林宗兵衛の父で、浅草日輪寺にあった宗学林の建物にあたって、

金500両を寄進し、また月供料として15両も施している大施主です。

また、『一遍上人語録』の刊行にあたっての施主としても知られた人物。

この本宗の篤信に対して建てられたものがこの供養塔。

自然石を二個積み重ねたような碑は、円意居士の人柄そのままのようです。

「中里 理安・理益」の墓碑。

小田原北条氏によって持ち去られた梵鐘は当町大鋸の住人、中里八郎左衛門理安によって、

梵鐘は無事取り戻すことができたのである。寺では遊行三十五代法爾(ほうに)上人いらい

『遊行藤沢両御歴代霊簿』の裏に、代々の上人の自筆でこの功績を讃えることばと

一族の戒名を載せるのが例となった。そのため遺骸も鐘の近所に埋葬されました。

現在鐘楼の前には理安の墓と、その子理益の墓碑があります。

「南無阿弥陀佛」碑。

「中里 理安・理益」の墓碑。

「開運招福弁財天 宇賀神 入口」

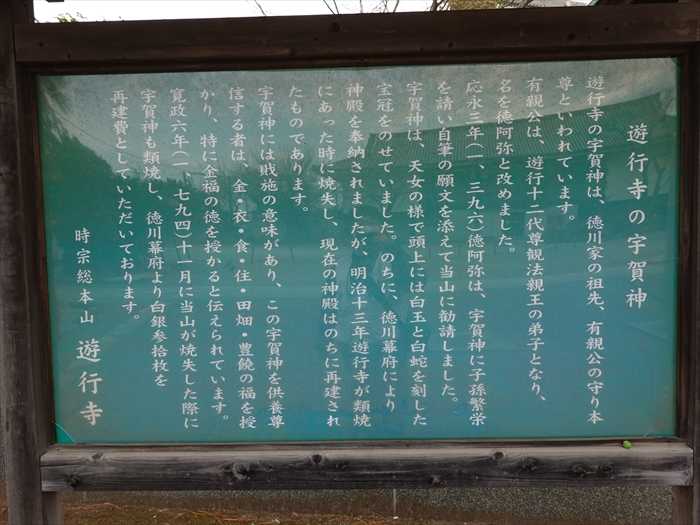

「遊行寺の宇賀神

「當山檀墓地」、「歴代御廟所」と刻まれた門碑の奥の右側に「鐘楼」が。

「鐘楼」。

「銅鐘」。

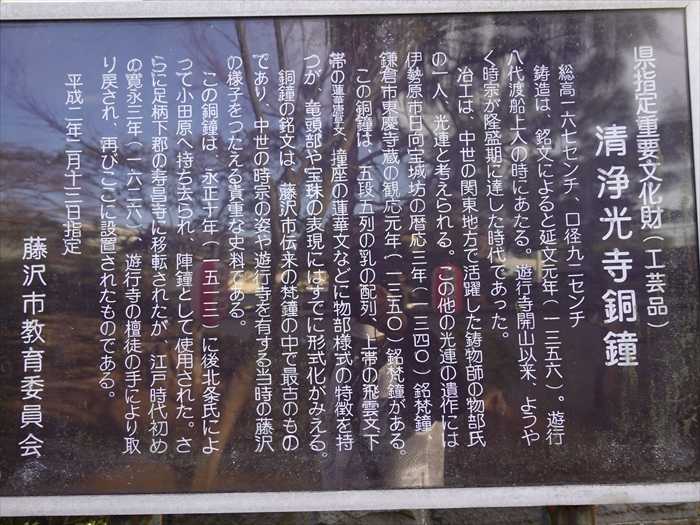

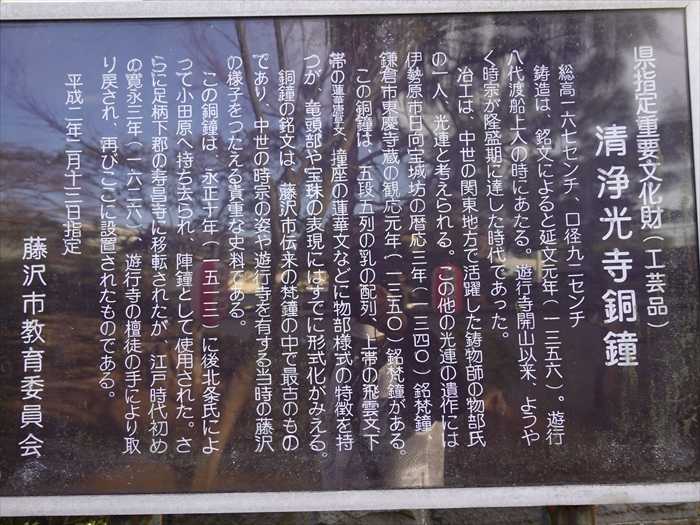

「清浄光寺銅鐘

総高一六七センチ、口径九ニセンチ。

鋳造は、銘文によると延文元年(一三五六)。遊行八代渡船上人の時にあたる。

遊行寺開山以来、ようやく時宗が隆盛期に達した時代であった。

治工は、中世の関東地方で活躍した鋳物師の物部氏の一人、光連と考えられる。

この他の光連の遺作には伊勢原日向宝城坊の暦応三年(一三四〇)銘梵鐘、鎌倉市東慶寺蔵の

観応元年(一三五〇)銘梵鐘がある。

この銅鐘は、五段五列の乳の配列、上帯の飛雲文、下帯の蓮華唐草文、撞座の蓮華文などに

物部様式の特徴を持つが、竜頭部や宝珠の表現にはすでに形式化がみえる。

銅鐘の銘文は、藤沢市伝来の梵鐘の中で最古のものであり、中世の時宗の姿や遊行寺を有する

当時の藤沢の様子をつたえる貴重な史料である。

この銅鐘は、永正十年(一五一三)に後北条氏によって小田原へ持ち去られ、陣鐘として

使用された。さらに足柄下郡の寿昌寺に移転されたが、江戸時代初めの寛永三年(一六二六)、

遊行寺の檀徒の手により取り戻され、再びここに設置されたものである。」

「川田順の一遍上人を讃える長唄」碑。

「糞掃衣(ふんぞうえ=ぼろ布を洗ってつづり合わせて作った僧衣)すその短く

くるぶしも臑(すね)もあらはに

わらんちも穿(は)かぬ素足は 国々の道の長手の

土を蹈(ふ)み石をふみ来て にしみたる血さえ見ゆかに

いたましく頬(ほほ)こけおちて おとかひもしゃくれ尖(とが)るを

眉は長く目見(まみ)の静けく たくひなき敬虔(つつしみ)をもて

合せたる掌(て)のさきよりは 光さへ放つと見ゆれ

伊予の国伊佐庭の山のみ湯に来て為(な)すこともなく

日をかさね吾は遊ふを この郷に生まれなからも

このみ湯に浸るひまなく 西に行き東へ行きて

念仏もて勧化(かんげ=仏の教えを説き、信心を 勧めること)したまふみすかたを

ここに残せる一遍上人 川田 順」

歌碑「感傷も今宵はよろし開山忌あがないてもつ葡萄の房を 俊人」。

俊人(としんど)は、明治31年8月に藤沢大阪町に生まれ、昭和51年1月13日に没しました。

アララギ歌人として知られた、若山牧水に師事し「菁藻(せいそう)」「まゆみ」「創作」を

主宰し、藤沢市民短歌会会長を歴任した歌人で、旧制浦和中学校・藤嶺学園藤沢高校で

教鞭を執りました。

「青木泰夫の句碑」。

泰夫は昭和3年に生まれ、昭和63年3月11日に没しました。

俳誌「波」を主宰し藤沢俳句協会会長でした。

句碑には「泰夫の句風を偲ぶ人々により思い出多き此処遊行寺に最初の句碑を立てる

昭和63年9月18日」とあります。

「戦後遠し 働く蟻と 迷ふ蟻 泰を」

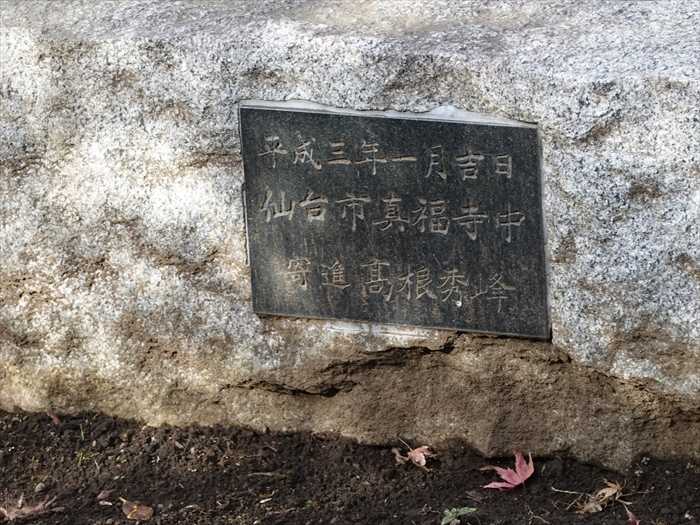

4脚の台座に載った「五重塔」。

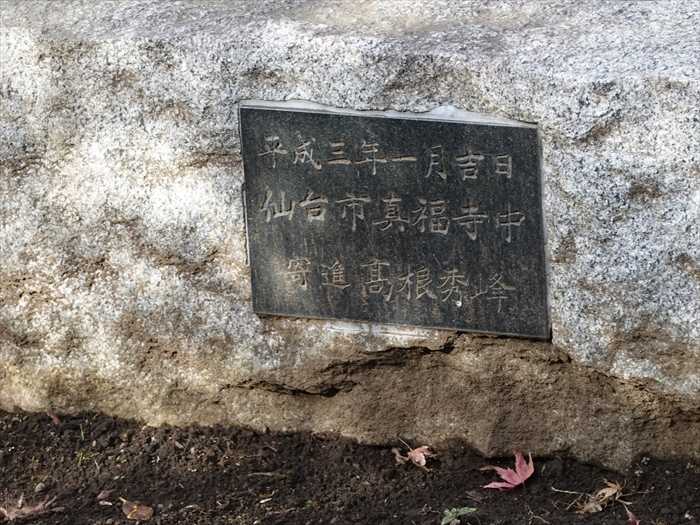

「平成三年一月吉日 仙台市真福寺中 寄進高根秀峰」と刻まれていた。

」

「放生池」を振り返る。

「百間廊下」の下を潜る。

「百間廊下」は、御番方から本堂へと繋がる幅2.7m総長80mの長大な廊下。

当初は側壁はなかったが、雨露を凌げる空間として活用するため今の形となったと。

構造・形式:木造平屋建、桟瓦葺、切妻造り。建設の年代:昭和12年。建築面積:221.8㎡。

「本堂」の屋根を横から見る。

本堂の妻飾りは複雑な造りだが二重虹梁大瓶束式であると。

左手は「太鼓堂」に繋がる「百間廊下」。

右手は「回向院」に繋がる「百間廊下」。

そして「宇賀神社」が前方に。

「宇賀神社」の石鳥居。

「遊行寺の宇賀神

「宇賀神社(登録有形文化財)」。

現存の社殿は1880年(明治十三年)に再建されたもの。

社殿の見事な彫刻。

「木鼻」の彫刻(右)。

「木鼻」の彫刻(左)。

裏手の湧水でお金を洗えば金運上昇にご利益のある「銭洗い弁天」としても信仰されている。

湧水が上部の石碑の裏から。

「銭洗い弁天」。

「銭洗い」用の多くの柄杓が置かれていた。そして多くの一円玉も。

「銭洗い」用のザルも置かれていた。

「宇賀神社」境内左手にあった「通暁の句碑」。

「日のいりて くれぬや富士の うしろ空 通暁」

通暁については藤沢の俳人ではないかといわれているとのこと。

「宇賀神社」前から「大書院」を見る。

そしてその右手にあるのが「信徒会館」であろうか。

再び「大書院」を見る。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

![f8e03dcd751d6e66424a9c1d1619a6f9[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/0aac28df33d4e4c302df229c568ca02e8c4545c2.15.2.9.2.jpeg)

「特別展 遊行寺の什宝」展が「遊行寺宝物殿」で開催中であると。

「遊行寺宝物殿」。

桜の枝の影が「遊行寺宝物殿」の白壁に映り込み美しく。

正面から。

宝物館入り口の前にある袴石(はかまいし)は、もと遊行寺橋際に建てられていた、

かつての江の島詣での道者がくぐった鳥居の袴石。

一般に江の島一の鳥居とよばれ、最初に建てられたのは明和6年(1769)頃で、寄進者は

江戸麹町の秩父屋孫七です。のちに朽ちたが再度建てられ、明治13年(1880)の大川屋火事で

焼失したが、その翌年14年4月に三代目として建立されましたが、しかしこの鳥居は

藤沢駅通り拡張工事にともなって取り除かれた。この袴石はその時のものです。

碑には世話人として「祠官筥崎伝尹」とあります。

これが「袴石」であろうか?

「明治天皇 御膳水」。

明治天皇はたびたび遊行寺にお泊りになったことがあり、その時に使われた井戸であると。

「御行在所日 宿泊(大書院)

明治元年四月十ニ日 東征軍有栖川宮大総督御宿泊所となる

供奉員は西郷隆盛

明治元年十月十日 明治天皇東幸の折り御宿泊行在所となる

明治元年十ニ月九日 明治皇還幸の際御休息なされ遊行上人とご対面なさる

(遊行五十九代尊教上人)

(遊行五十九代尊教上人)

明治ニ年十一月九日 明治天皇東幸の折り御行在所となる

明治五年六月十八日 皇后陛下箱根に行啓の際御休息なさる

明治五年八月三日 明治天皇・皇后陛下箱根に行啓の際御休息なさる

明治五年八月ニ十一日 明治皇還幸の折り御宿泊行在所となる

明治九年八月二十七日 皇后陛下箱根に行啓の折り御宿泊所となる

明治九年十一月ニ十日 皇后陛下京都行啓の折り御宿泊所となる

明治十年一月十一日 皇太后陛下京都行啓の折り御宿泊所となる

明治十年五月ニ十一日 皇太后陛下東京に帰啓の折り御宿泊所となる

明治十一年十一月八日 明治天皇北陸からの還幸の折御宿泊行在所となる

供奉員は右大臣岩倉具視・参議大隈重信

井上馨・内務省大書記官品川弥ニ郎・宮内省大書記官山岡鉄太郎(鐵舟)等

五十名

明治三十四年十一月三日 東宮殿下(大正天皇)鎌倉御用邸より来山、

五十名

明治三十四年十一月三日 東宮殿下(大正天皇)鎌倉御用邸より来山、

上人と御対面なさる(六十一代尊覚上人)

明治天皇が度々この遊行寺を訪ね宿泊していることを知ったのであった。

次に「黒門」、「中雀門」を訪ねる。

まずは「中雀門」。

中雀門は安政6年(1859)に紀伊大納言徳川治宝が寄進、建立された。

四脚門で、高さ約6メートル、幅約2メートル70センチ。

「中雀門」は向唐門造りで、勅使門として使われていたので正面破風及び

屋根大棟側面と鬼瓦に菊の御紋が。

下り棟鬼瓦には徳川家の葵紋も刻まれていた。

「中雀門」の見事な彫刻を追う。

「中雀門」の精緻で素晴らしい鳳凰など鳥の彫刻群。

そして内側からの彫刻。

ズームして。

「中雀門

安政六年(一八五九)に紀伊大納言徳川治宝(はるとみ)が寄進、建立されました。

清浄光寺はたびたび火災にあっていますが、この中雀門は明治十三年(一八八〇)の藤沢宿大火の

際にも焼失を免れた境内現存最古の建物です。大正十ニ年(一九ニ三)の関東大地震で倒壊した

ものを、引き起こして補修し、今に至っています。向唐門(むこうからもん)造りで、

高さ約6.4m、幅は約2.7m(左右柱間内寸)です。正面破風及び屋根大棟側面と鬼瓦に菊の御紋、

下り棟鬼瓦に徳川家の葵紋が刻まれています。勅使門としは閉門していますが、現在は

遊行上人が出立帰山する時や、開山忌行列等の諸行事に合わせて開門されています。」

清浄光寺はたびたび火災にあっていますが、この中雀門は明治十三年(一八八〇)の藤沢宿大火の

際にも焼失を免れた境内現存最古の建物です。大正十ニ年(一九ニ三)の関東大地震で倒壊した

ものを、引き起こして補修し、今に至っています。向唐門(むこうからもん)造りで、

高さ約6.4m、幅は約2.7m(左右柱間内寸)です。正面破風及び屋根大棟側面と鬼瓦に菊の御紋、

下り棟鬼瓦に徳川家の葵紋が刻まれています。勅使門としは閉門していますが、現在は

遊行上人が出立帰山する時や、開山忌行列等の諸行事に合わせて開門されています。」

「中雀門」の右隅にあった大王松は「三宝の松」と呼ばれ親しまれていると。

人気の訳は手のひらより大きい松ぼっくりと長い葉。

長い3本の松葉は大変珍しく、お守りとして持ち帰る方もたくさんいるのだと。

また数年かけて実ることもある巨大な松ぼっくりは、落ちているのを見つけるだけでも

非常に幸運であると。

ちなみに三宝とは「仏・法・僧」のことであると。

大王松の長い葉。

左側が藤嶺学園藤沢中学校・高等学校の校門。

藤嶺学園の前身は時宗総本山清浄光寺(遊行寺)の僧侶養成機関「時宗宗学林」です。

「時宗」は鎌倉時代、念仏と遊行に徹し、捨聖と呼ばれた一遍上人の開いたものです。

本校はその教えを根本とし、宗教的情操豊かな人格の涵養をめざし、1915年(大正4年)に

財団法人藤嶺中学校として創立されました。今年で100周年を迎えた歴史と伝統を誇る学校。

「黒門」。

「時宗総本山 寺務所」と書かれた札が掲げられていた。

古図によれば遊行寺の黒門であって、現在は「惣門」を黒門と称しているが、

これは明治以降のことであると。

しかし、この日は黒門ではなく白門であったが・・・。

その奥にある「御番方(ごばんかた)」は行事等の正式な玄関として使用されている。

「遊行寺」の受付は近侍司寮(ごんじしりょう)と呼び、信徒・団参の方々は、

この「御番方」と呼ばれる入口から入るのだと。

この建物は明治13年(1880)11月の大火で類焼し、大正2年(1913)2月23日上棟された。

関東大震災によって、本堂・大書院その他多くの建物と同様に倒壊したが、すぐに

倒壊当時の古材をもって再建された。なおこの建物に施されている彫刻類は、一部江戸時代の

彫り物をそのまま使用したのではないかと言われている。

左側に玄関・寺務所入り口。以前ここで御朱印を頂いたのであった。

「御番方(ごばんかた)」の玄関にあった「このお寺の宗旨」。

名 称 : 時宗 (じしゅう)

宗 祖 : 証誠大師 一遍上人(智真)(しょうじょうだいし いっぺんしょうにん(ちしん))

開 宗 : 文永11年(1274)

総本山 : 清浄光寺(遊行寺)( しょうじょうこうじ(ゆぎょうじ))- 神奈川県藤沢市<

本 尊 : 阿弥陀仏(阿弥陀如来)(あみだぶつ(あみだにょらい))

称 名 : 南無阿弥陀仏

教 義: 大慈悲の阿弥陀仏に帰命(おまかせ)すただ今のお念が一番大事なことですが

家業につとめはげみ、むつみあって、ただ今の一瞬が充たされるなら、人の世は正しく

生かされても明るさを増し皆倶に健やかに長寿を保つことになります。

浄土へ道はそこに開かれるとする教えです。

経 典: 「無量寿経(むりょうじゅきょう)」・「観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)」

「阿弥陀経(あみだきょう)」)・「六時礼讃(ろくじらいさん)」などの経典を

読誦 致します。

左から寺務所、御番方、信徒会館。

信徒会館を見る。

「放生池」越しに「 信徒会館 」 そして 「 太鼓堂 」 を見る 。

「放生池」。

「放生池」の中に立つ「聖観世音菩薩像」。

「聖観世音菩薩」と刻まれた石碑。

「この池は一名放生の池とも称し、江戸幕府の記録である「徳川実紀」元禄七年十月の

日記によれば、金魚、銀魚等を放生せんと思わば清浄光寺(遊行寺)道場の池へと

命され、かっ放生の際は、その員数をしるし目付へ届出づべしと記録されている。

古来より由緒あるこの池に金魚、鯉等を放生すれば、その功徳により家内の繁栄は勿論のこと

長寿一を保っとされている。」

長寿一を保っとされている。」

「魚鱗甲貝供養塔」。

犬や猫の供養塔はよく見るが魚類、貝類は珍しいのでは。

「河野静雲の句碑」。

「放生池」の池畔に昭和44年4月27日に建立されたこの句碑は、高浜虚子門下の

時宗の僧である河野静雲の句碑である。

「生きていて 相遇(あいあ)ふ僧や 一遍忌 静雲」

「静雲」と刻まれた石碑。

「静雲先生は、高浜虚子門下の〇〇太宰府佛心寺○句集○○あり

時宗々門有縁諸大徳○晴雲先生主宰の冬野句友、並びに俳句○の協賛のもとにこの句碑を建立

し先生の業績を永く、藤嶺〇〇顕彰す」と説明文が刻まれていた。

「御番方」を別の角度から。

「黒門」から出て「鐘楼」、「本堂」を見る。

鐘楼に脇には、左側に「円意居士」と右側に「中里 理安・理益」の墓があった。

「円意居士」墓。

「円意居士」は江戸鍛冶橋の小林宗兵衛の父で、浅草日輪寺にあった宗学林の建物にあたって、

金500両を寄進し、また月供料として15両も施している大施主です。

また、『一遍上人語録』の刊行にあたっての施主としても知られた人物。

この本宗の篤信に対して建てられたものがこの供養塔。

自然石を二個積み重ねたような碑は、円意居士の人柄そのままのようです。

「中里 理安・理益」の墓碑。

小田原北条氏によって持ち去られた梵鐘は当町大鋸の住人、中里八郎左衛門理安によって、

梵鐘は無事取り戻すことができたのである。寺では遊行三十五代法爾(ほうに)上人いらい

『遊行藤沢両御歴代霊簿』の裏に、代々の上人の自筆でこの功績を讃えることばと

一族の戒名を載せるのが例となった。そのため遺骸も鐘の近所に埋葬されました。

現在鐘楼の前には理安の墓と、その子理益の墓碑があります。

「南無阿弥陀佛」碑。

「中里 理安・理益」の墓碑。

「開運招福弁財天 宇賀神 入口」

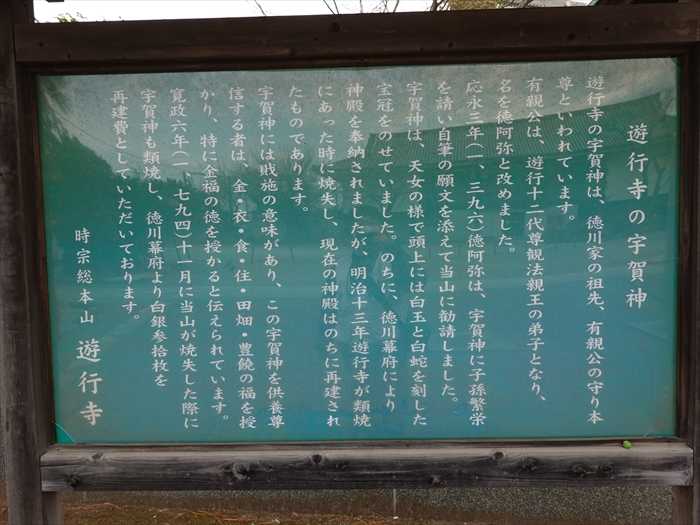

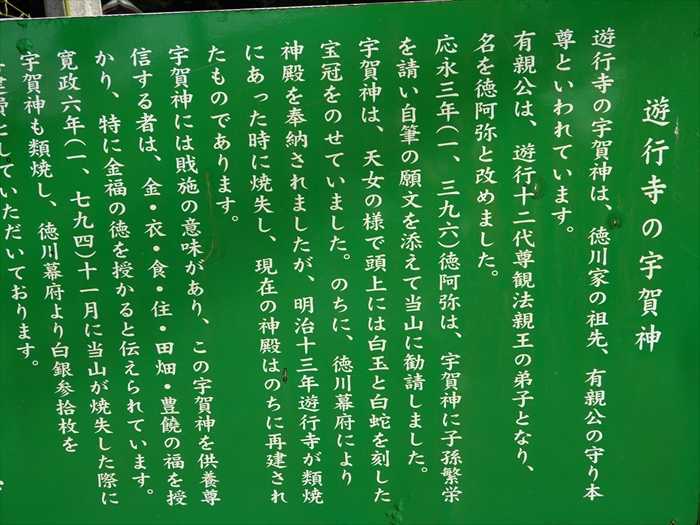

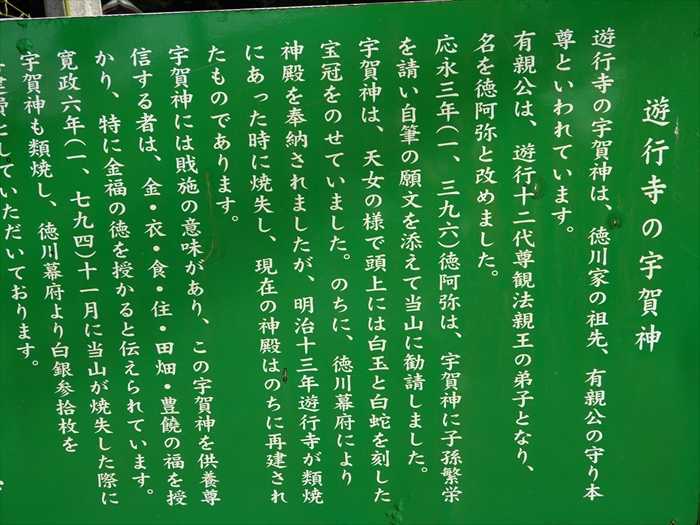

「遊行寺の宇賀神

遊行寺の字賀神は、徳川家の祖先、有親公の守り本尊といわれています。

有親公は、遊行十ニ代尊観法親王の弟子となり、名を徳阿弥と改めました。

応永三年(一三九六)徳阿弥は、宇賀神に子孫繁栄を請い自筆の願文を添えて当山に勧請しました。

字賀神は、天女の様で頭上には白玉と白蛇を刻した宝冠をのせていました。のちに、徳川幕府に

より神殿を奉蚋されましたが、明治十三年遊行寺が類焼にあった時に焼し、現在の神殿はのちに

再建されたものであります。

より神殿を奉蚋されましたが、明治十三年遊行寺が類焼にあった時に焼し、現在の神殿はのちに

再建されたものであります。

字賀神には戝施の意味があり、この宇賀神を供養尊信する者は、金・衣・食・住・田畑・豊穣を

授かり、特に金福の徳を授かると伝えられてます。

授かり、特に金福の徳を授かると伝えられてます。

寛政六年(一七九四)十一月に当山が焼失した際に字賀神も類焼し、徳川幕府より白銀参拾枚を

再建費としていただいております。」

「當山檀墓地」、「歴代御廟所」と刻まれた門碑の奥の右側に「鐘楼」が。

「鐘楼」。

「銅鐘」。

「清浄光寺銅鐘

総高一六七センチ、口径九ニセンチ。

鋳造は、銘文によると延文元年(一三五六)。遊行八代渡船上人の時にあたる。

遊行寺開山以来、ようやく時宗が隆盛期に達した時代であった。

治工は、中世の関東地方で活躍した鋳物師の物部氏の一人、光連と考えられる。

この他の光連の遺作には伊勢原日向宝城坊の暦応三年(一三四〇)銘梵鐘、鎌倉市東慶寺蔵の

観応元年(一三五〇)銘梵鐘がある。

この銅鐘は、五段五列の乳の配列、上帯の飛雲文、下帯の蓮華唐草文、撞座の蓮華文などに

物部様式の特徴を持つが、竜頭部や宝珠の表現にはすでに形式化がみえる。

銅鐘の銘文は、藤沢市伝来の梵鐘の中で最古のものであり、中世の時宗の姿や遊行寺を有する

当時の藤沢の様子をつたえる貴重な史料である。

この銅鐘は、永正十年(一五一三)に後北条氏によって小田原へ持ち去られ、陣鐘として

使用された。さらに足柄下郡の寿昌寺に移転されたが、江戸時代初めの寛永三年(一六二六)、

遊行寺の檀徒の手により取り戻され、再びここに設置されたものである。」

「川田順の一遍上人を讃える長唄」碑。

「糞掃衣(ふんぞうえ=ぼろ布を洗ってつづり合わせて作った僧衣)すその短く

くるぶしも臑(すね)もあらはに

わらんちも穿(は)かぬ素足は 国々の道の長手の

土を蹈(ふ)み石をふみ来て にしみたる血さえ見ゆかに

いたましく頬(ほほ)こけおちて おとかひもしゃくれ尖(とが)るを

眉は長く目見(まみ)の静けく たくひなき敬虔(つつしみ)をもて

合せたる掌(て)のさきよりは 光さへ放つと見ゆれ

伊予の国伊佐庭の山のみ湯に来て為(な)すこともなく

日をかさね吾は遊ふを この郷に生まれなからも

このみ湯に浸るひまなく 西に行き東へ行きて

念仏もて勧化(かんげ=仏の教えを説き、信心を 勧めること)したまふみすかたを

ここに残せる一遍上人 川田 順」

歌碑「感傷も今宵はよろし開山忌あがないてもつ葡萄の房を 俊人」。

俊人(としんど)は、明治31年8月に藤沢大阪町に生まれ、昭和51年1月13日に没しました。

アララギ歌人として知られた、若山牧水に師事し「菁藻(せいそう)」「まゆみ」「創作」を

主宰し、藤沢市民短歌会会長を歴任した歌人で、旧制浦和中学校・藤嶺学園藤沢高校で

教鞭を執りました。

「青木泰夫の句碑」。

泰夫は昭和3年に生まれ、昭和63年3月11日に没しました。

俳誌「波」を主宰し藤沢俳句協会会長でした。

句碑には「泰夫の句風を偲ぶ人々により思い出多き此処遊行寺に最初の句碑を立てる

昭和63年9月18日」とあります。

「戦後遠し 働く蟻と 迷ふ蟻 泰を」

4脚の台座に載った「五重塔」。

「平成三年一月吉日 仙台市真福寺中 寄進高根秀峰」と刻まれていた。

」

南部茂時は陸奥国南部氏の十代当主。

1333年(元弘3年)、新田義貞の鎌倉攻めによって、鎌倉東勝寺で北条高時一族とともに

自刃した。家臣の佐藤彦五郎が遊行寺に葬ったのだと。彦五郎はその後殉死。

弟信長は盛岡に茂時の菩提寺「教浄寺」を建立していると。

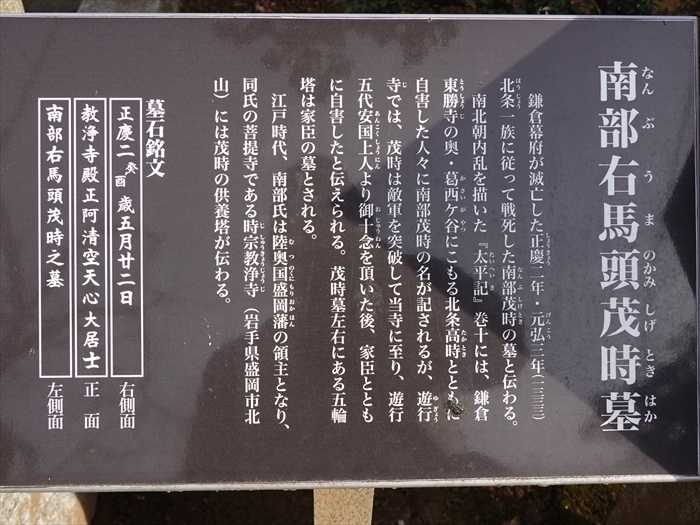

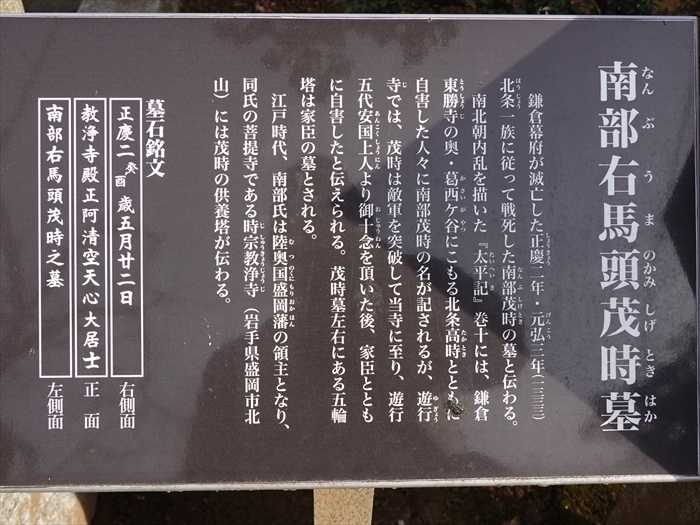

「南部右馬頭茂時墓

鎌倉幕府が滅亡した正慶(しょうぎょう)ニ年・元弘三年(一三三三)北条一族に従って戦死した

南部茂時の墓と伝わる。

鎌倉幕府が滅亡した正慶(しょうぎょう)ニ年・元弘三年(一三三三)北条一族に従って戦死した

南部茂時の墓と伝わる。

南北朝内乱を描いた『太平記』巻十には、鎌倉東勝寺の奥・葛西ヶ谷(かさいがやつ)にこもる

北条高時とともに自害した人々に南部茂時の名が記されるが、遊行寺では、茂時は敵軍を突破して

当寺に至り、遊行五代安国上人より御十念(ごじゅうねん)を頂いた後、家臣とともに自害したと

伝えられる。茂時墓左右にある五輪塔は家臣の墓とされる。

北条高時とともに自害した人々に南部茂時の名が記されるが、遊行寺では、茂時は敵軍を突破して

当寺に至り、遊行五代安国上人より御十念(ごじゅうねん)を頂いた後、家臣とともに自害したと

伝えられる。茂時墓左右にある五輪塔は家臣の墓とされる。

江戸時代、南部氏は陸奥国盛岡藩の領主となり、同氏の菩提寺である時宗教浄寺(きょうじょうじ)

(岩手県盛岡市北山)には茂時の供養塔が伝わる。」

(岩手県盛岡市北山)には茂時の供養塔が伝わる。」

墓石銘文

正慶ニ 癸酉

歳五月廿ニ日(右側面)

教浄寺殿正阿清空天心大居士(正面)

南部右馬頭茂時之基(左側面)

「放生池」を振り返る。

「百間廊下」の下を潜る。

「百間廊下」は、御番方から本堂へと繋がる幅2.7m総長80mの長大な廊下。

当初は側壁はなかったが、雨露を凌げる空間として活用するため今の形となったと。

構造・形式:木造平屋建、桟瓦葺、切妻造り。建設の年代:昭和12年。建築面積:221.8㎡。

「本堂」の屋根を横から見る。

本堂の妻飾りは複雑な造りだが二重虹梁大瓶束式であると。

左手は「太鼓堂」に繋がる「百間廊下」。

右手は「回向院」に繋がる「百間廊下」。

そして「宇賀神社」が前方に。

「宇賀神社」の石鳥居。

「遊行寺の宇賀神

遊行寺の宇賀神は、徳川家の祖先、有親公の守り本尊といわれています。

有親公は、遊行十ニ代尊観法親王の弟子となり、名を徳阿弥と改めました。

応永三年(一三九六)徳阿弥は、宇賀神に子孫繁栄を請い自筆の願文を添えて当山に勧請しました。

宇賀神は、天女の様で頭上には白玉と白蛇を刻した宝冠をのせていました。のちに、徳川幕府に

より神殿を奉納されましたが、明治十三年遊行寺が類焼にあった時に焼失し、現在の神殿は

のちに再建されたものであります

より神殿を奉納されましたが、明治十三年遊行寺が類焼にあった時に焼失し、現在の神殿は

のちに再建されたものであります

宇賀神には戝施の意味があり、この宇賀神を供養尊信する者は、金・衣・食・住・田畑・

豊穣の福を授かり、特に金福の徳を授かると伝えらています。

豊穣の福を授かり、特に金福の徳を授かると伝えらています。

寛政六年(一七九四 )十一月に当山が消失した際に宇賀神も類焼し、徳川幕府より白銀参拾枚を

再建費としていただいております。」

「宇賀神社(登録有形文化財)」。

現存の社殿は1880年(明治十三年)に再建されたもの。

社殿の見事な彫刻。

「木鼻」の彫刻(右)。

「木鼻」の彫刻(左)。

裏手の湧水でお金を洗えば金運上昇にご利益のある「銭洗い弁天」としても信仰されている。

湧水が上部の石碑の裏から。

「銭洗い弁天」。

「銭洗い」用の多くの柄杓が置かれていた。そして多くの一円玉も。

「銭洗い」用のザルも置かれていた。

「宇賀神社」境内左手にあった「通暁の句碑」。

「日のいりて くれぬや富士の うしろ空 通暁」

通暁については藤沢の俳人ではないかといわれているとのこと。

「宇賀神社」前から「大書院」を見る。

そしてその右手にあるのが「信徒会館」であろうか。

再び「大書院」を見る。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.06 コメント(1)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.