PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

👈リンク

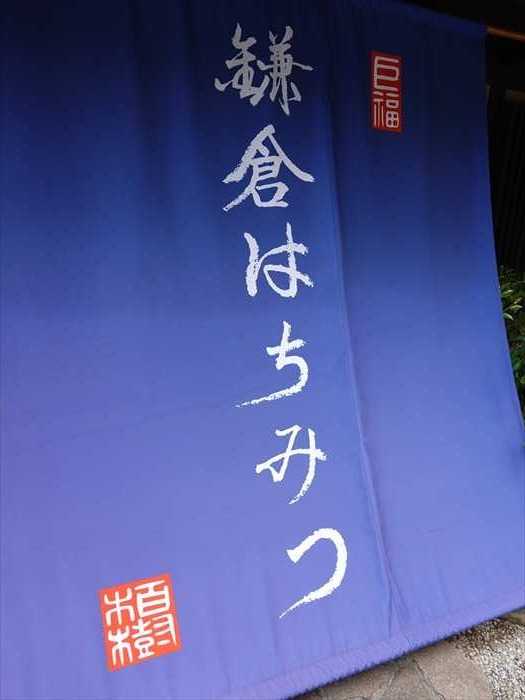

「建長寺」の隣りにあった「点心庵」。ここは「建長寺」の境内であるようだ。

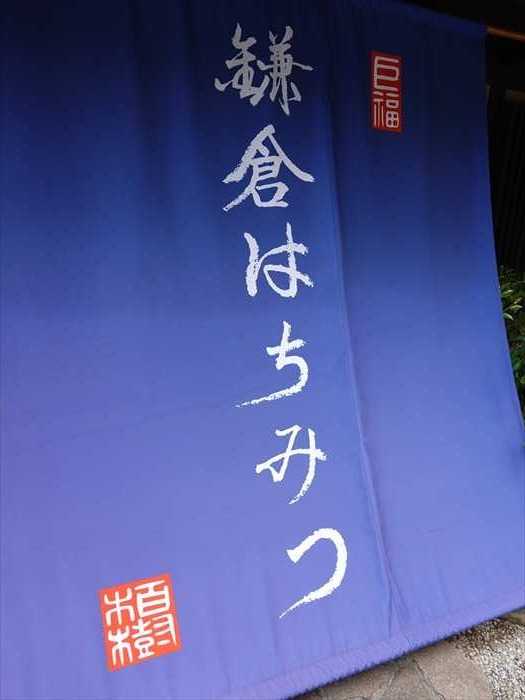

「鎌倉はちみつ」

「弊店では自社で養蜂許可を取り、鎌倉養蜂場として養蜂をしています。

建長寺様の山内、一般の方は入山できない場所で、

鎌倉の自然が産みだした蜂蜜を採蜜させて頂いています。

日本で流通している蜂蜜の中でも、国産ハチミツは5%ほどしかありません。

当店の蜂蜜は無添加・非加熱・抗生物質不使用。

鎌倉カレーや、鎌倉プリンなど自家製スイーツに使用しています。」と店のページから。

我が趣味の養蜂の蜂蜜も上に同じく無添加・非加熱・抗生物質不使用そして超濃厚。

そして道路の擁壁には

「円応寺(閻魔寺)

鎌倉十三仏第五番、地蔵尊第八番

霊場札所 ⬅50m先山門」。

前方に「巨福呂坂洞門(こぶくろざかどうもん)」が見えて来た。

そして

「円応寺【閻魔堂)

閻魔大王像(国重要文化財)初め十王像などが拝観できます。

拝観料 200円」と。

「南無地蔵菩薩」の赤地に白抜きの幟が並ぶ石段を山門に向かって上る。

「山門」前にあった石碑には「わらひ子育だて 閻魔王」と刻まれていた。

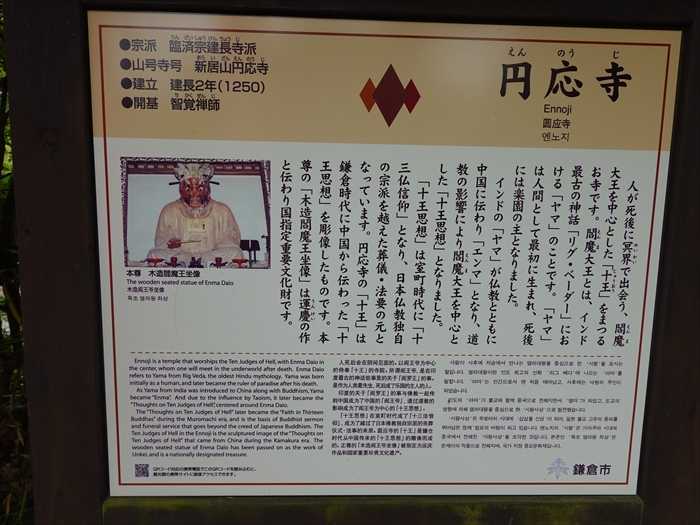

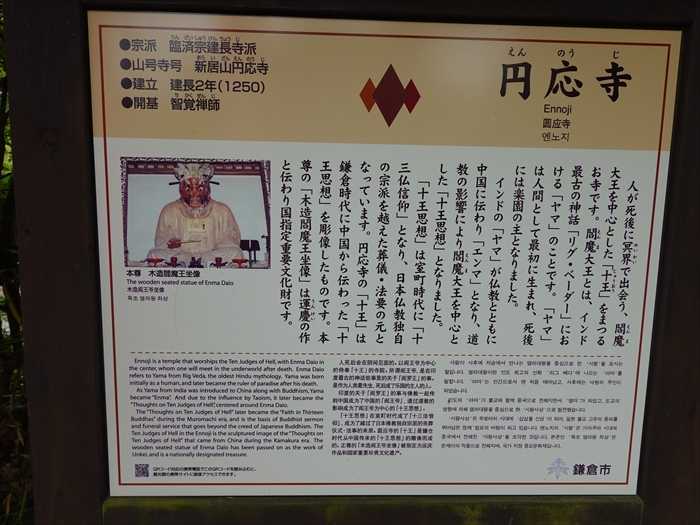

「円応寺

人が死後に冥界で出会う、閻魔大王を中心とした「十王」をまつるお寺です。閻魔大王とは、

インド最古の神話「リグ・ベーダー」における「ヤマ」のことです。「ヤマ」は人間として最初

に生まれ、死後には楽園の主となりました。

インドの「ヤマ」が仏教とともに中国に伝わり「エンマ」となり、道教の影響により閻魔大王を

中心とした「十王思想」となりました。

「十王思想」は室町時代に「十三仏信仰」となり、日本仏教独自の宗派を越えた葬儀・法要の元

となっています。円応寺の「十王」は鎌倉時代に中国から伝わった「十王思想」を彫像したもの

です。本尊の「木造閻魔王坐像」は運慶の作と伝わり国指定重要文化財です。

● 宗 派:臨済宗建長寺派

● 山号寺号:新居山円応寺(あらいさんえんのうじ)

● 建 立:建長2年(1250)

● 開 基:智覚禅師」

鎌倉市山ノ内1543。

「本堂前」にあった「常香炉」。

右手の「鐘楼」の前に「逆修碑」と「石仏」が。

閻魔王にあてられた仏が地蔵菩薩なので、地蔵様がいくつかあった。

梵鐘。

そして「本堂」へ。

臨済禅で建長寺の末寺であると。

前身は材木座五丁目十一の十七にあった荒居閻魔堂であると。

元禄十六年(1703)十一月二十ニ日、地震と津波に遭って倒壊した為、直後に現在地に

移転再興されたようだ。

本尊の閻魔大王座像は、鎌倉時代の大仏師・運慶の作と伝わる。

入り口には「五色幕(ごしきまく)」がかかっていた。

「「五色幕」とは、仏教の寺院の壁などに掛けられている5つの色の幕のこと。

「本堂内正面」。

仏師・運慶の作といわれる国指定重要文化財「閻魔大王坐像」を正面に、

そして左右には初江王・宋帝王などの「十王像」が並ぶ。

「本堂内右側」。

「本堂内右側」を別の角度から。

「本堂内左側」。

本堂内右側の手前から「智覚禅師像」。

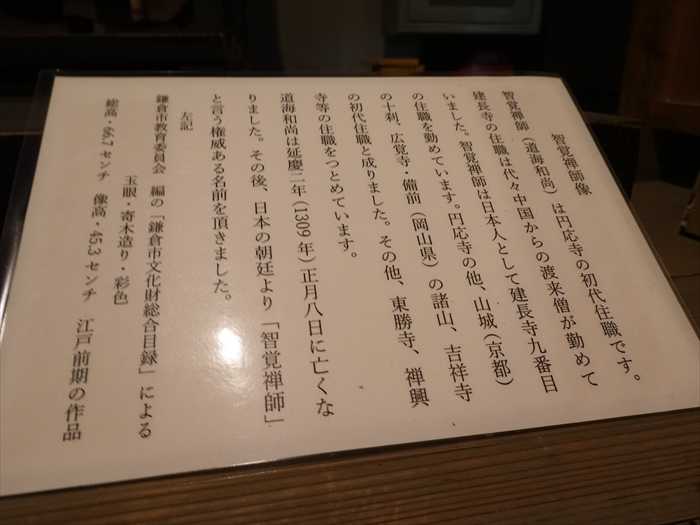

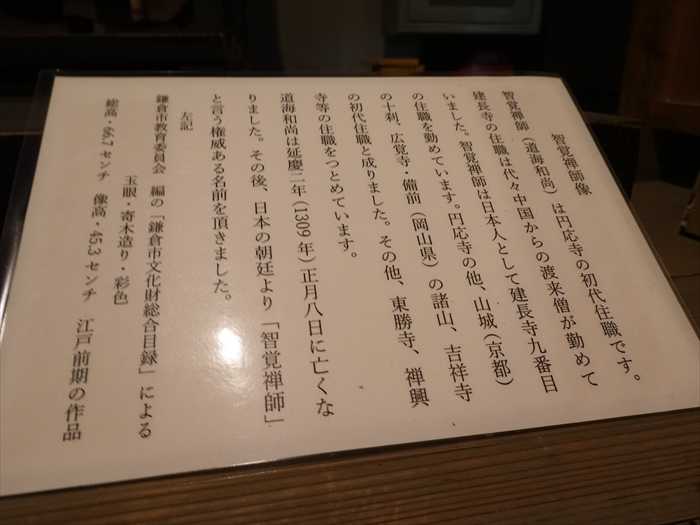

「智覚禅師像

智覚禅師(道海和尚)は円応寺の初代住職です。

建長寺の住職は代々中国からの渡来僧が勤めていました。

智覚禅師は日本人として建長寺九番目の住職を勤めています。

円応寺の他、山城(京都)の十刹、広覚寺・備前(岡山県)の諸山、吉祥寺の初代住職と

成りました。その他、東勝寺、善興寺等の住職をつとめています。

道海和尚は延慶二年(1309年)正月八日に亡くなりました。

その後、日本の朝廷より「智覚禅師」と言う権威ある名前を頂きました。」

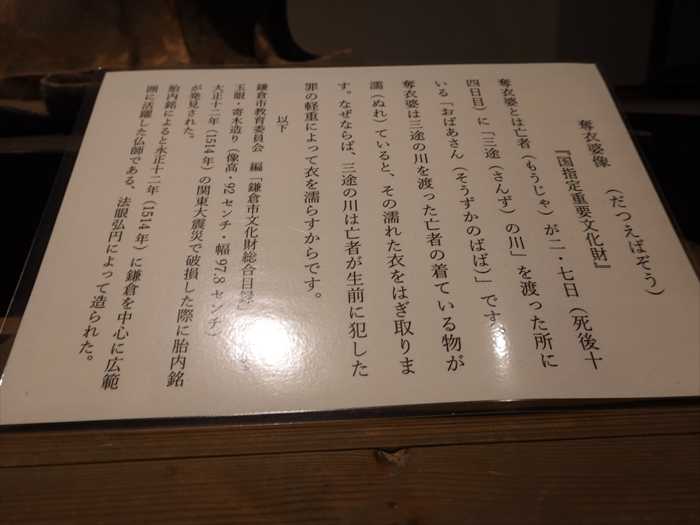

「奪衣婆像」。

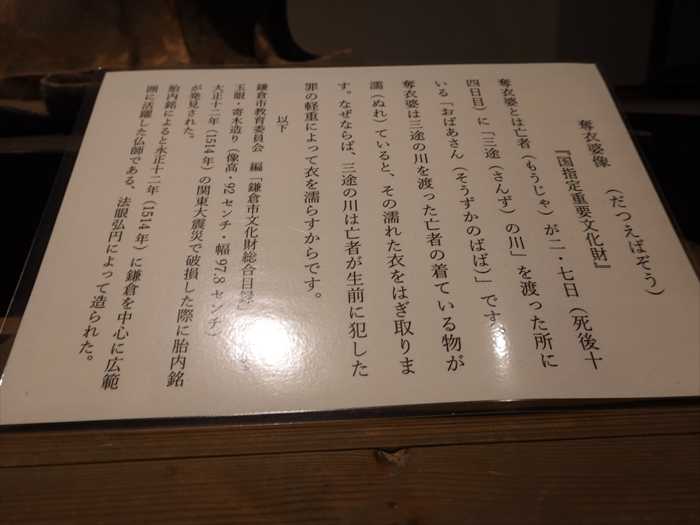

「奪衣婆像『国指定重要文化財』

奪衣婆とは亡者(もうじゃ)がニ・七日(死後十四日)に「三途(さんず)の川」を渡った

所にいる「おばあさん(そうずかのばば)」です。

奪衣婆は三途の川を渡った亡者の着ている物が濡(ぬれ)ていると、その濡れた衣を剥ぎ取り

ます。なぜならば、三途の川は亡者が生前に犯した罪の軽重によって衣を濡らすからです。」

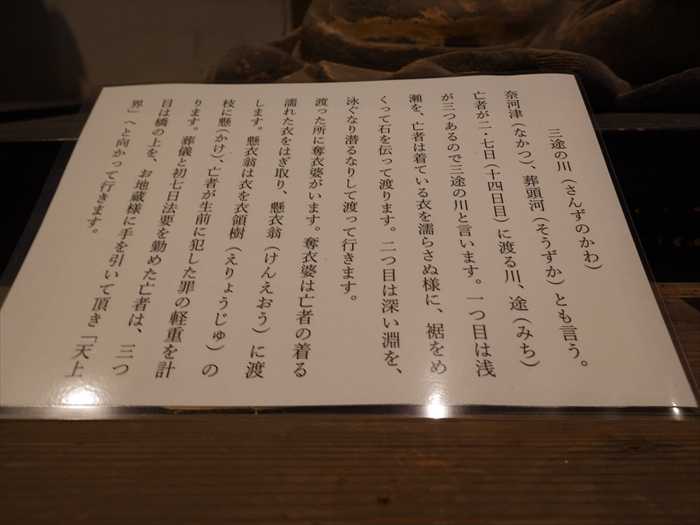

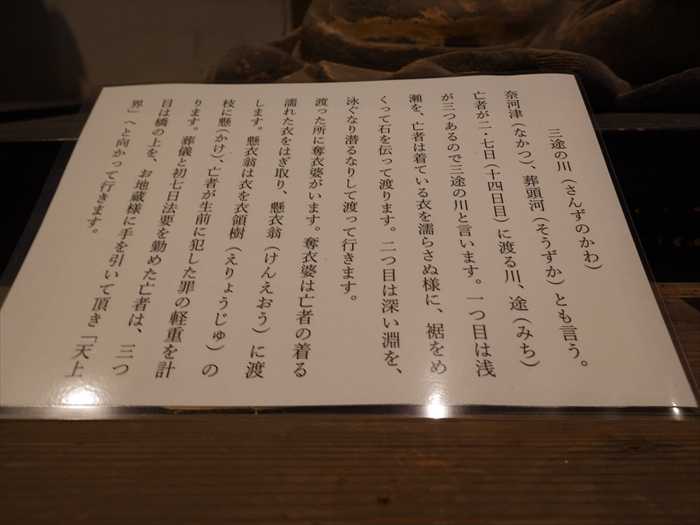

「三途の川(さんずのかわ)

奈河津(なかつ)、葬頭河(そうずか)とも言う。

亡者がニ・七日(十四日目)に渡る川、途(みち)が三つあるので三途の川と言います。

一つ目は浅瀬を、亡者が着ている衣を濡らさぬ様に、裾をめくって石を伝って渡ります。

二つ目は深い淵を泳ぐなりして渡って行きます。

渡った所に脱衣婆がいます。脱衣婆は亡者の着る濡れた衣をはぎ取り、懸衣翁(けんえおう)に

渡します。懸衣翁は衣を衣領樹(えりょうじゅ)の枝に掛(かけ)、亡者が生前に犯した罪の

軽重を計ります。葬儀と初七日法要を勤めた亡者は、三つ目は橋の上を、お釈迦様に手を引いて

頂き「天上界」へと向かって行きます。」

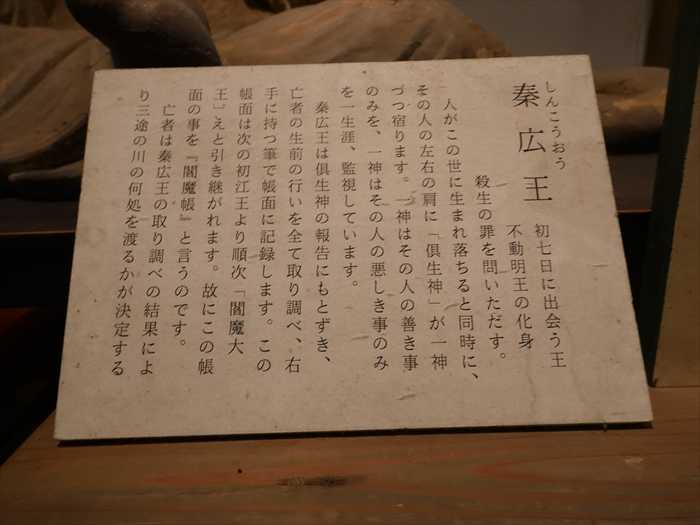

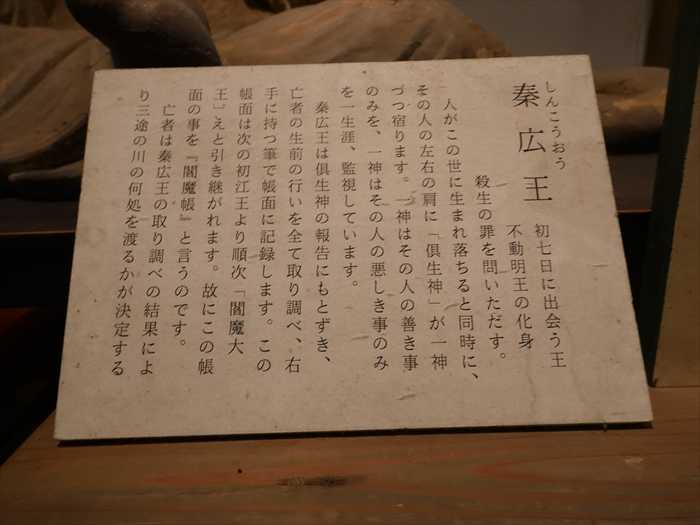

「秦広王(しんこうおう)」。

「秦広王

初七日に出会う王不動明王の化身刹生の罪を問いただす。

人がこの世に生まれ落ちると同時に、その人の左右の肩に「倶生神」が一神ずづつ宿ります。

一神はその人の悪しき事のみを一生涯、監視しています。

秦広王は倶生神の報告にもとずき、亡者の生前の行いを全て取り調べ、右手に持つ筆で帳面に

記録します。この帳面は次の初江王より順次「閻魔大王」へと引継がれます。故にこの帳面の

事を『閻魔帳』というのです。

亡者は秦広王の取り調べの結果により三途の川の何処を渡るかが決定する。」

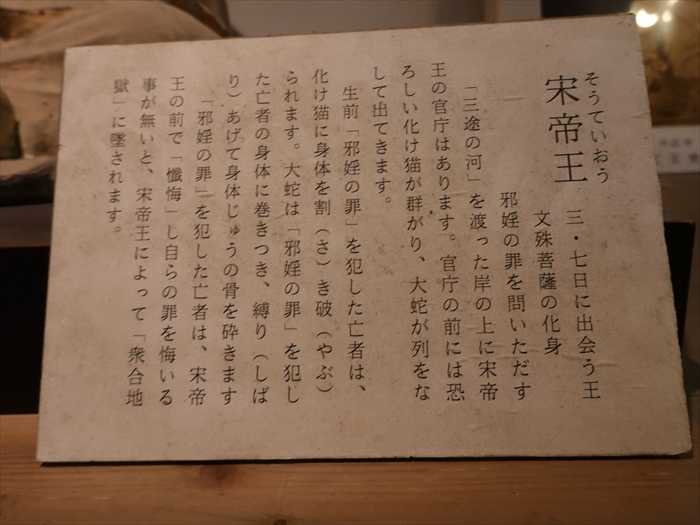

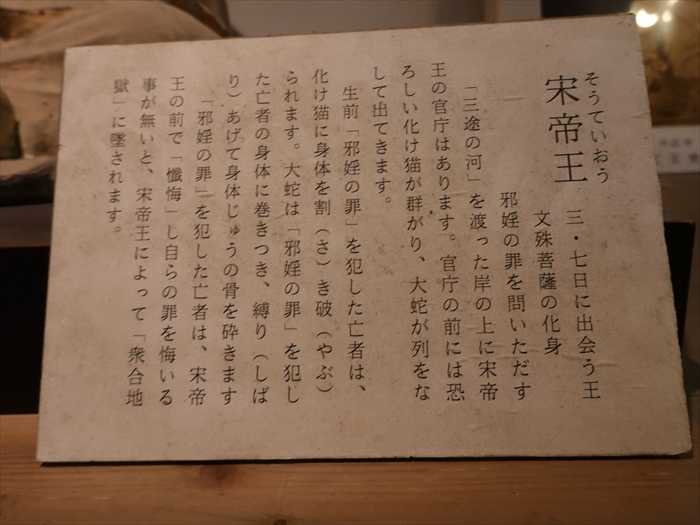

「宋帝王(そうていおう)」

「宋帝王

三・七日(二十一日)目に出会う王文殊菩薩の化身。

邪婬の罪を問いただす「三途の河」を渡った岸の上に宋帝王の官庁はあります。官庁の前には

恐ろしい化け猫が群がり、大蛇が列をなして出てきます。

生前「邪婬の罪」を犯した亡者は、化け猫に身体を割(さ)き破(やぶ)られます。大蛇は

「邪婬の罪」を犯した亡者の身体に巻き付け、縛(しばり)りあげて身体じゅうの骨を砕きます。

「邪婬の罪」を犯した亡者は、宋帝王によって「衆合地獄」に墜されます。」

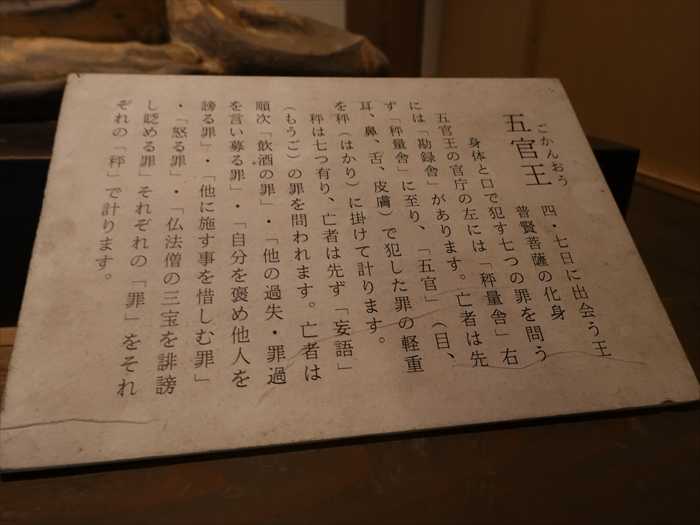

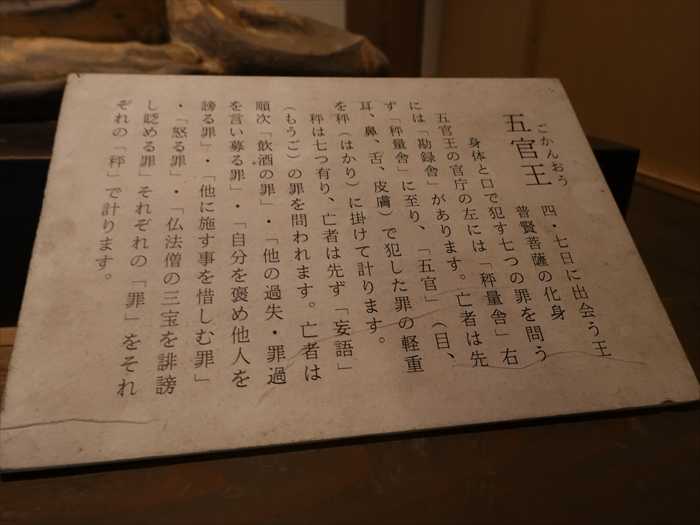

「五官王」。

「五官王

四・七日(二十八日)に出会う普賢菩薩の化身 身体と口で犯す七つの罪を問う

五官王の官庁の左には、「秤量舎」右には「勘録舎」があります。亡者は先ず「秤量舎」に至り、

「五官(目、耳、鼻、舌、皮膚)で犯した罪の軽重を秤(はかり)に掛けて計ります。

秤は七つ有り、亡者は先ず「妄語」(もうご)の罪を問われます。亡者は順次「飲酒の罪」・

「他の過失・罪過を言い募る罪」・「自分を褒め他人をる罪」・「他に施す事を惜しむ罪」・

「怒る罪」・「仏法僧の三宝を誹謗し貶める罪」それぞれの「罪」をそれぞれの「秤」で

計ります。」

そして中央に「閻魔大王」。

鎌倉時代、寄木造。

像高187.5㎝

頭部は鎌倉時代のものであるが、その他は江戸時代のものと考えられている。

頭部がやや大振りで誇張された忿怒は力強いもの。

円応寺で赤ちゃんの名をつけてもらうと丈夫に育つということから「子育て閻魔」とも

呼ばれている。

運慶は生き返った事を喜び、笑いながら彫像したため閻魔様のお顔も笑っているように

見えることから、古来「笑い閻魔」と呼ばれていると。

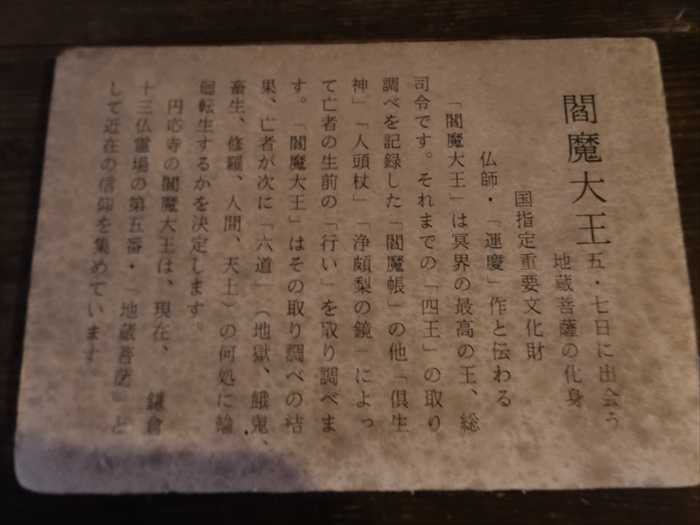

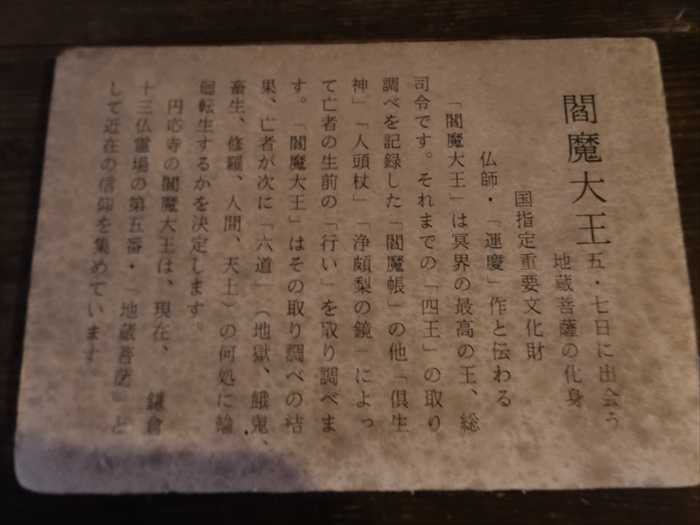

「閻魔大王

五・七日に出会う地蔵菩薩の化身 国指定重要文化財

仏師・「運慶」作と伝わる

「閻魔大王」は冥界の最高の王、総司令です。それまでの「四王」の取り調べを記録した

「闇魔帳」の他、「倶生神」「人頭杖」「浄◯梨の鏡」によって亡者の生前の「行い」を

取り調べます。「閻魔大王」はその取り調べの結果、亡者が次に「六道」(地獄、餓鬼、

畜生、修羅、人間、天上)の何処に輪廻転生するかを決定します。

円応寺の閻魔大王は、現在、鎌倉十三仏霊場の第五番・「地蔵菩薩」として近在の信仰を

集めています。」

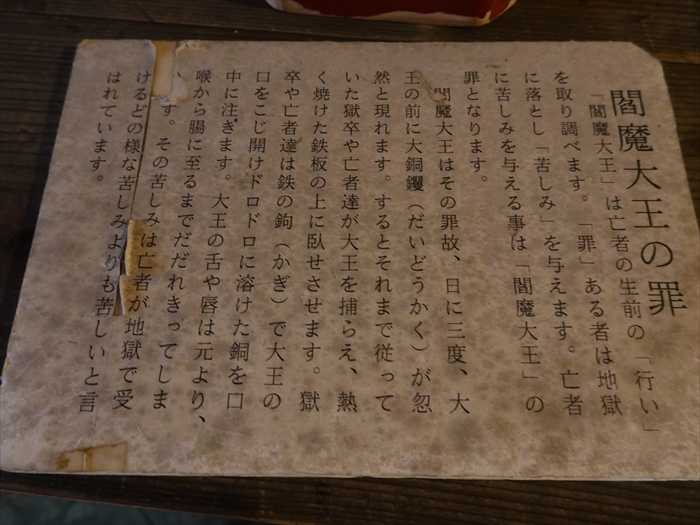

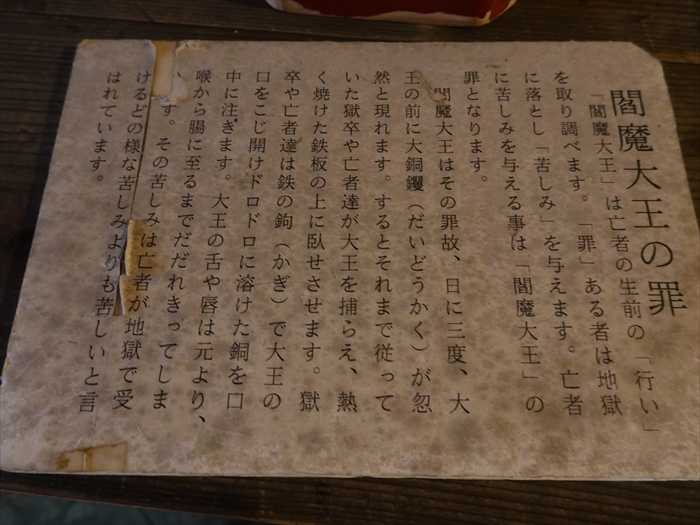

「閻魔大王の罪

「閻魔大王」は亡者の生前の「行い」を取り調べます。「罪」ある者は地獄に落とし「苦しみ」を

与えます。亡者に苦しみを与える事は「閻魔大王」の罪になります。

閻魔大王はその罪故、日に三度、大王の前に大銅钁(だいどうかく)が忽然と現れます。すると

それまで従っていた獄卒や亡者達が大王を捕らえ、熱く焼けた鉄板の上に伏させます。

獄卒や亡者達は鉄の鉤(かぎ)で大王の口をこじ開けドロドロに溶けた銅を口中に注ぎます。

大王の舌や唇は元より、喉から腸に至るまでだだれきってしまいます。その苦しみは亡者が

地獄で受けるどの様な苦しみよりも苦しいと言はれています。」

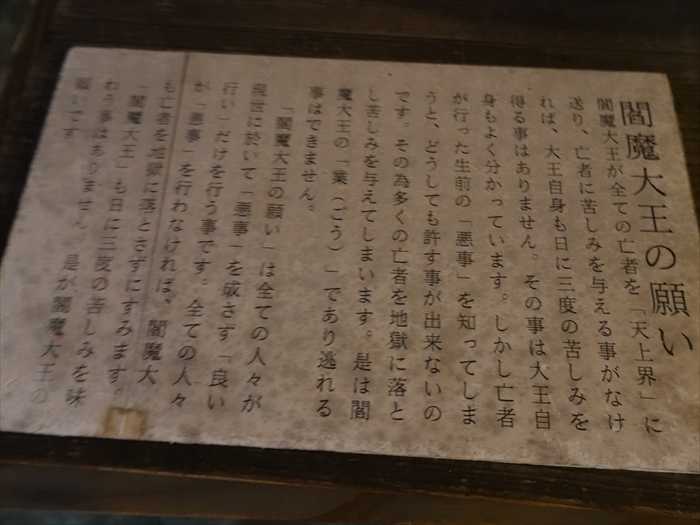

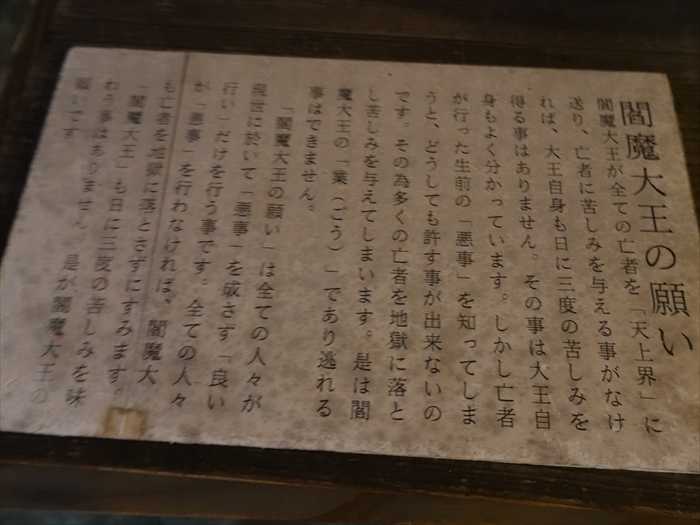

「閻魔大王の願い

閻魔大王が全ての亡者を、「天上界」に送り、亡者に苦しみを与える事がなければ、大王自身も

日に三度の苦しみを得る事はありません。その事は大王自身もよく分かっています。

しかし亡者が行った生前の「悪事」を知ってしまうと、どうしても許す事が出来ないのです。

その為多くの亡者を地獄に落とし苦しみを与えてしまいます。是は閻魔大王の「業(ごう)」で

あり逃れる事はできません。

「閻魔大王の願い」は全ての人々が「悪事」を成さず「良い行い」だけを行う事です。

全ての人々が「悪事」を行わなければ、閻魔大王も亡者を地獄に落とさずにすみます。

「閻魔大王」も日に三度の苦しみを味わう事はありません。是が閻魔大王の願いです」

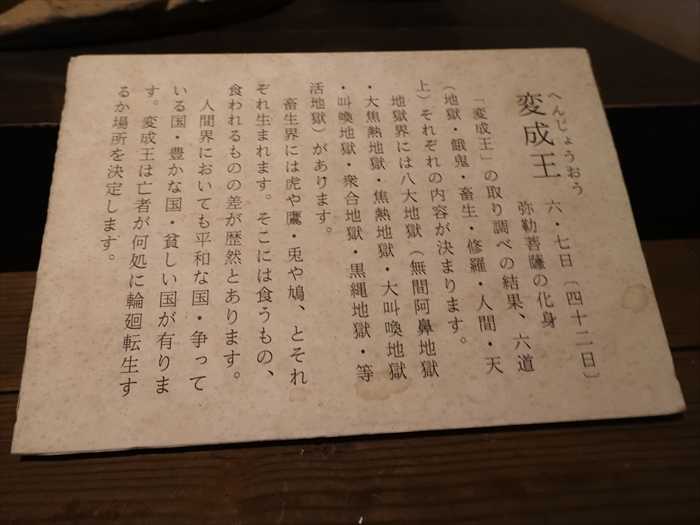

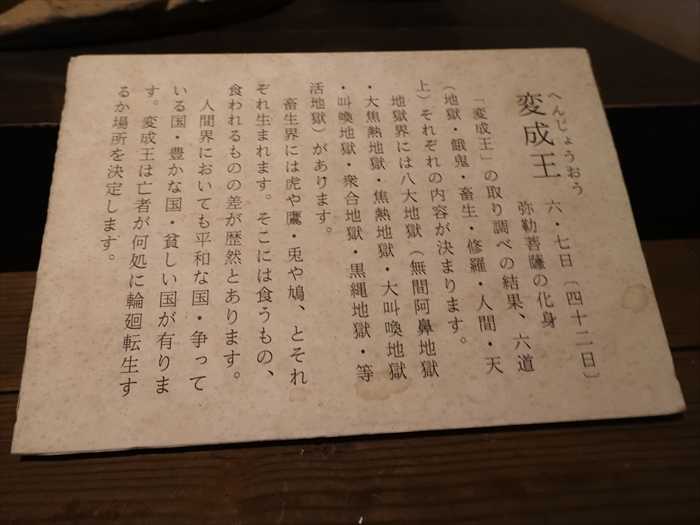

「変成王(へんじょうおう)」。

「変成王

六・七日(四十ニ日)弥勒菩薩の化身

「変成王」の取り調べの結果、六道(地獄、飢餓、畜生、修羅、人間、天上)それぞれの

内容が決まります。

地獄界にには八大地獄(無間阿鼻地獄・大焦熱地獄・焦熱地獄・大叫喚地獄・叫喚地獄・

衆合地獄・黒縄地獄・等活地獄)があります。

人間界においても平和な国・争っている国、豊かな国・貧しい国があります。変成王は亡者が

何処に輪廻転生するか場所を決定します。

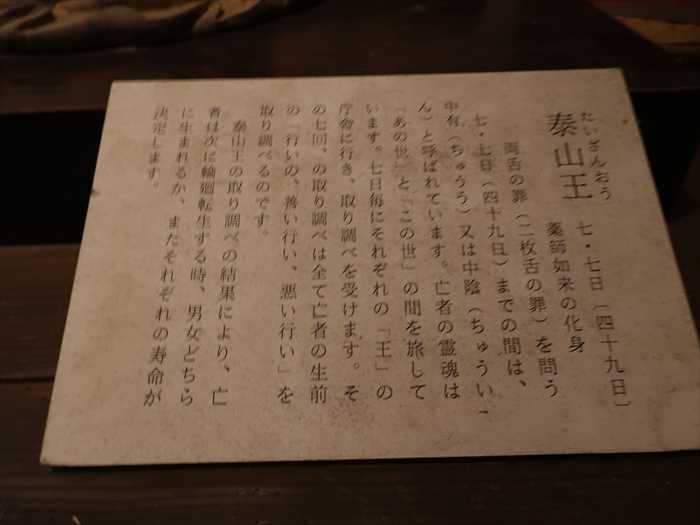

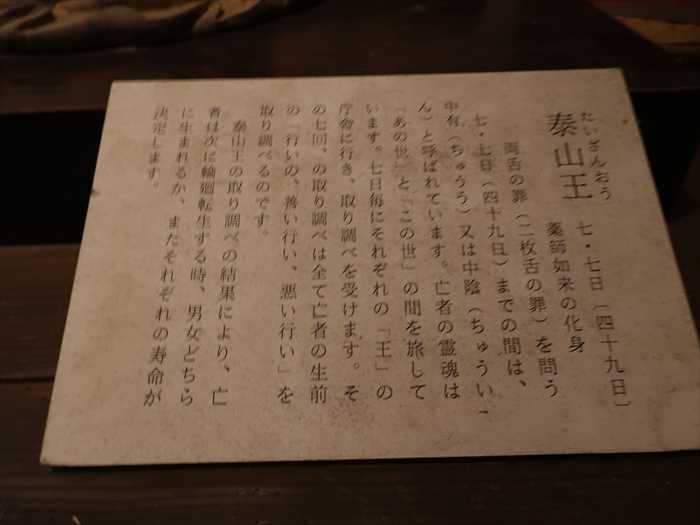

「泰山王」。

「泰山王

七・七日(四十九日) 薬師如来の化身

舌の(二枚舌の罪)を問う。七・七日(四十九日)までの間は、中有(ちゅうう)又は

中陰(ちゅういん)と呼ばれています。亡者の霊魂は「あの世」と「この子」の間を

旅しています。七日毎にそれぞれの「王」の庁舎に行き取り調べを受けます。その七日

の取り調べは全て亡者の生前の「行いの 善い行い、悪い行い」を取り調べるのです。

泰山王の取り調べの結果により、亡者は次に輪廻転生する時、男女どちらに生まれるか、

またそれぞれの寿命が決定します」。

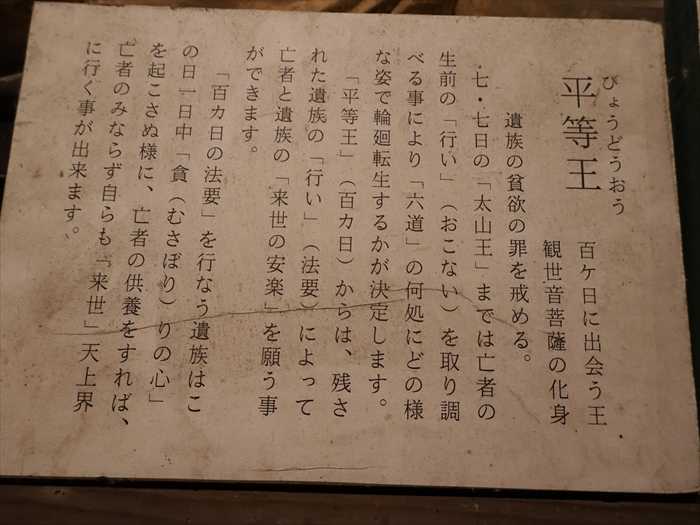

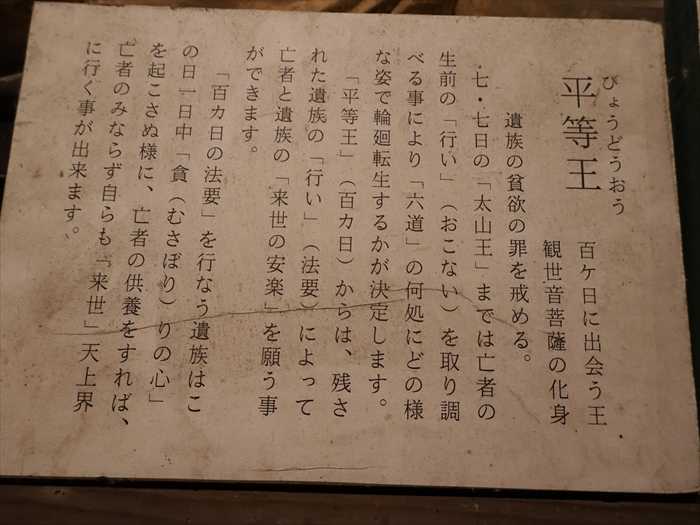

「平等王(びょうどうおう)

「平等王

百ヶ日に出会う王 観世音菩薩の化身 遺族の貪欲の罪を戎める。

七・七日の「太山王」までは亡者の生前の「行い」(おこない)を取り調べる事により

「六道」の何処にどの様な姿で輪廻転生するかが決定します。

「平等王」(百ヶ日)からは」、残された遺族の「行い」(法要)によって亡者と遺族の

「来世の安楽」を願う事が出来ます。

「百ヶ日の法要」を行う遺族はこの日一日中「貪(むさぼり)りの心」を起こさぬ様に、

亡者の供養をすれば、亡者のみならず自らも「来世」天上界に行く事が出来ます。」

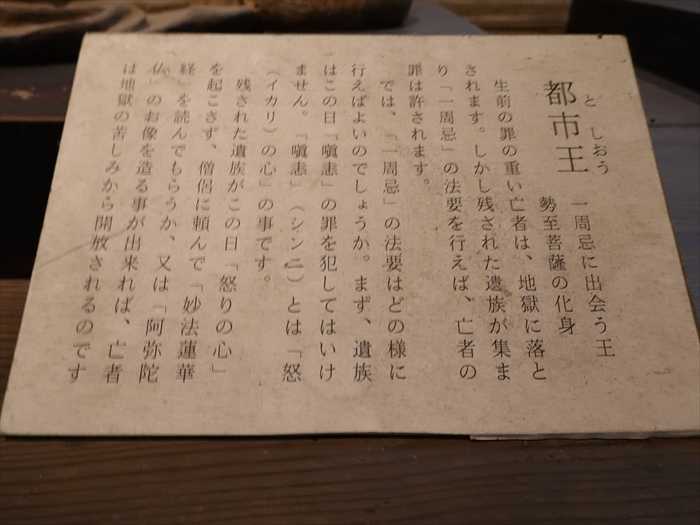

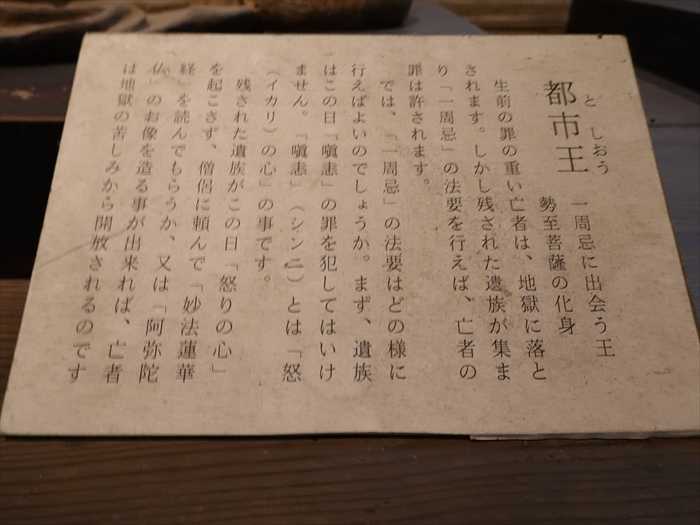

「都市王(としおう)」。

「都市王

一周忌に出会う王 勢至菩薩の化身

生前の罪の重い亡者は、地獄に落とされます。しかし残された遺族が集まり「一周忌」の

法要を行えば亡者の罪は許されます。

では、「一周忌」の法要はどの様に行えばよいのでしょうか。まず、いぞくはこの日「嗔恚」の

罪を犯してはいけません。「嗔恚」(シンニ)とは「怒(イカリ)の心」の事です。

残された遺族がこの日「怒りの心」を起こさず、僧侶に頼んで「妙法蓮華経」を読んでもらうか、

又は「阿弥陀仏」のお像を造る事が出来れば、亡者は地獄の苦しみから開放されるのです。」

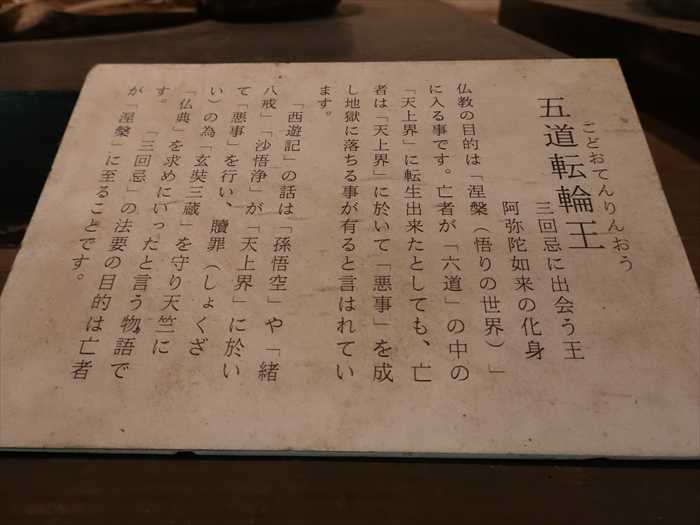

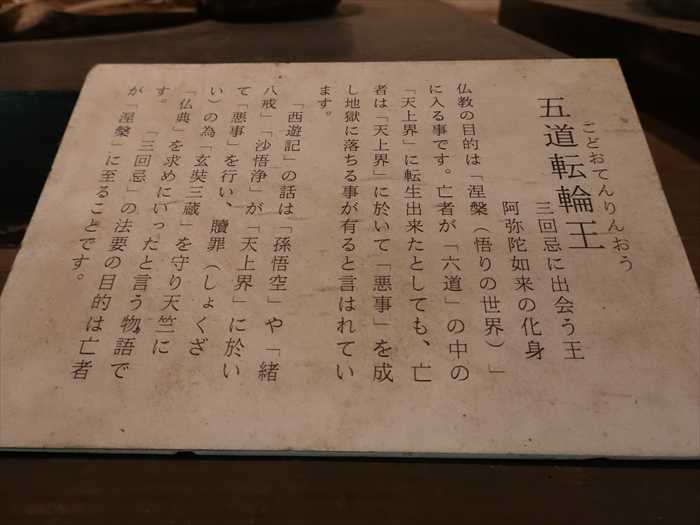

「五道転輪王(ごどおてんりんおう)」。

「五道転輪王

三回忌に出会う王 阿弥陀如来の化身

ビッ今日の目的は「涅槃(悟りの世界)」に入る事です。亡者が「六道」の中の「天上界」に

転生出来たとしても、亡者は「天上界」に於いて「悪事」を成し地獄に落ちる事があると

言はれています。

「西遊記」の話は「孫悟空や「諸八戎」「沙悟浄」が「天上界」に於いて「悪事」を行い

「贖罪(しょくざい)の為「玄奘三蔵」を守り天竺に「仏典」を求めにいったと言う物語です。

「三回忌」の法要の目的は亡者が「涅槃」に至ることです。」

以上、「十王」を纏めると

「十王」は、道教や仏教で、地獄において亡者の審判を行う10尊の裁判官的な尊格。

お顔をズームで。

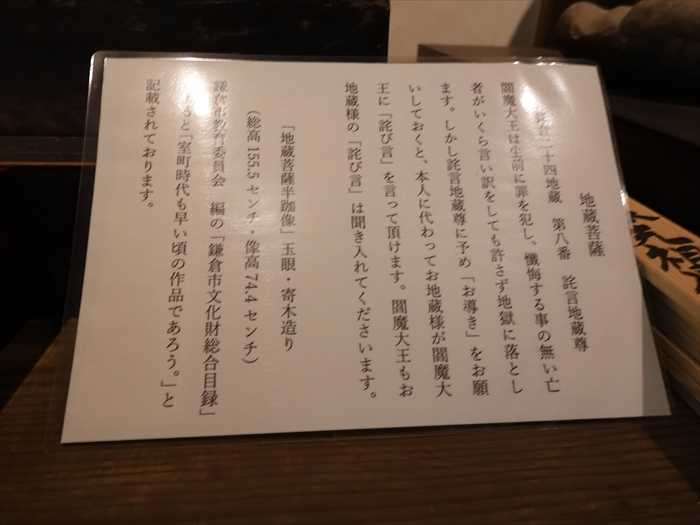

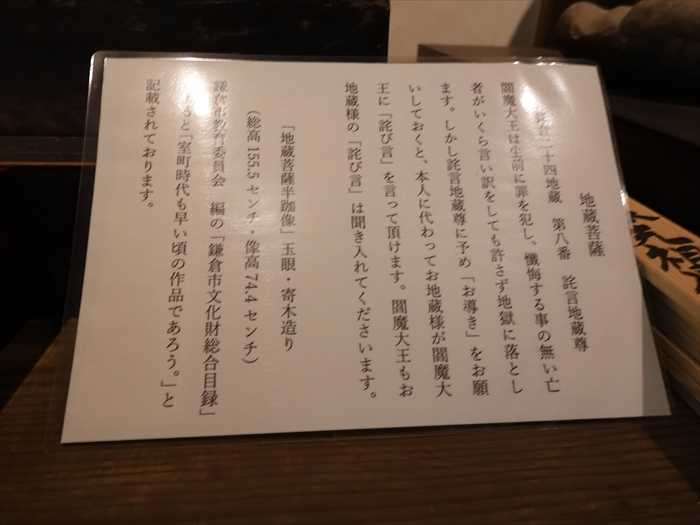

「地蔵菩薩

鎌倉二十四地蔵 大八番 詫言地蔵尊

閻魔大王は生前に罪を犯し、懺悔する事の無い亡者がいくら言い訳をしても許さず地獄に

落とします。しかし詫言地蔵尊に予め「お導き」をお願いしておくと、本人に代わって

お地蔵様が閻魔大王に「詫び言」を言って預けます。閻魔大王もお地蔵様の「詫び言」は

聞き入れてくださいます。

「地蔵菩薩半跏像」玉眼・寄木造り

(総高155.3センチ・像高74.4センチ)

鎌倉市教育委員会 偏の「鎌倉市文化財総合目録」によると「室町時代も早い頃の作品で

あろう。」と記載されております。」

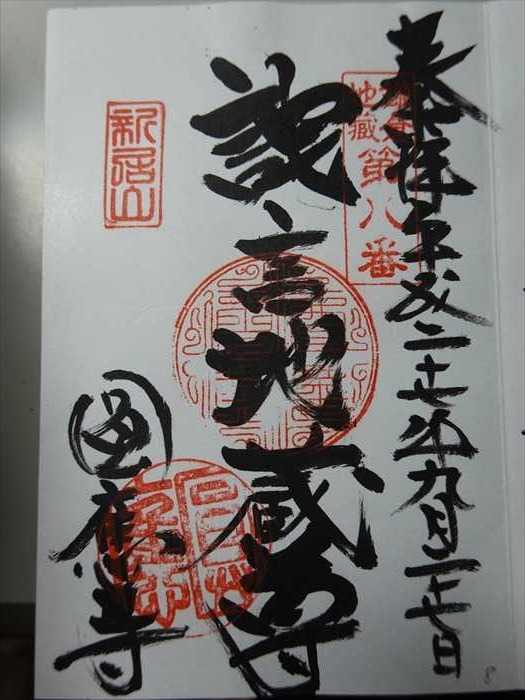

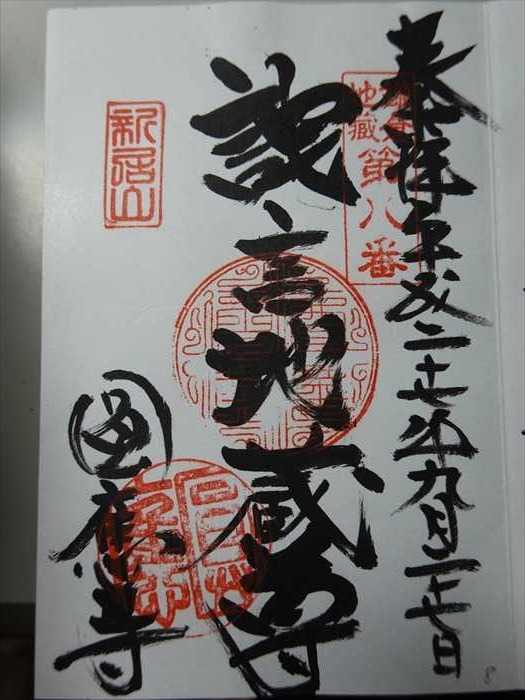

以前に戴いた鎌倉二十四地蔵尊霊場第八番 「円王寺 詫言地蔵尊」の御朱印です。

「円応寺」の「墓地」を見る。

再び「鐘楼」を別の場所から。

その横に石碑群が。

参道脇にあったのは「句碑」であろうか。

私にもいつかは渡る「三途の川」そして出会うであろう「十王」について学び

「円応寺(閻魔寺)」を後にしたのであった。

この寺も、最後まで「本堂」を独り占めし、ブログ取材、そしてゆっくりと学ぶことが

できたのであった。合掌。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「建長寺」の隣りにあった「点心庵」。ここは「建長寺」の境内であるようだ。

「鎌倉はちみつ」

「弊店では自社で養蜂許可を取り、鎌倉養蜂場として養蜂をしています。

建長寺様の山内、一般の方は入山できない場所で、

鎌倉の自然が産みだした蜂蜜を採蜜させて頂いています。

日本で流通している蜂蜜の中でも、国産ハチミツは5%ほどしかありません。

当店の蜂蜜は無添加・非加熱・抗生物質不使用。

鎌倉カレーや、鎌倉プリンなど自家製スイーツに使用しています。」と店のページから。

我が趣味の養蜂の蜂蜜も上に同じく無添加・非加熱・抗生物質不使用そして超濃厚。

そして道路の擁壁には

「円応寺(閻魔寺)

鎌倉十三仏第五番、地蔵尊第八番

霊場札所 ⬅50m先山門」。

前方に「巨福呂坂洞門(こぶくろざかどうもん)」が見えて来た。

そして

「円応寺【閻魔堂)

閻魔大王像(国重要文化財)初め十王像などが拝観できます。

拝観料 200円」と。

「南無地蔵菩薩」の赤地に白抜きの幟が並ぶ石段を山門に向かって上る。

「山門」前にあった石碑には「わらひ子育だて 閻魔王」と刻まれていた。

「円応寺

人が死後に冥界で出会う、閻魔大王を中心とした「十王」をまつるお寺です。閻魔大王とは、

インド最古の神話「リグ・ベーダー」における「ヤマ」のことです。「ヤマ」は人間として最初

に生まれ、死後には楽園の主となりました。

インドの「ヤマ」が仏教とともに中国に伝わり「エンマ」となり、道教の影響により閻魔大王を

中心とした「十王思想」となりました。

「十王思想」は室町時代に「十三仏信仰」となり、日本仏教独自の宗派を越えた葬儀・法要の元

となっています。円応寺の「十王」は鎌倉時代に中国から伝わった「十王思想」を彫像したもの

です。本尊の「木造閻魔王坐像」は運慶の作と伝わり国指定重要文化財です。

● 宗 派:臨済宗建長寺派

● 山号寺号:新居山円応寺(あらいさんえんのうじ)

● 建 立:建長2年(1250)

● 開 基:智覚禅師」

鎌倉市山ノ内1543。

「本堂前」にあった「常香炉」。

右手の「鐘楼」の前に「逆修碑」と「石仏」が。

「逆修(ぎゃくしゅう、ぎゃくしゅ、げきしゅ)」とはその生前において、死後の菩提の

ためにと善根功徳を行うことを指していうと。

ためにと善根功徳を行うことを指していうと。

すなわち、その生前に経典を読諦し、または灯明をあげ、または飯米を仏・法・僧の三法に

供養するなどをはじめとして、大なるものは寺・塔を建立することなどがそれであるとのこと。

供養するなどをはじめとして、大なるものは寺・塔を建立することなどがそれであるとのこと。

逆修の「逆」は予めの意味で、あらかじめ善根を修めるというもので、死後追善をしてもらう

のに比べ、はるかにその功徳がまさるのだという。

のに比べ、はるかにその功徳がまさるのだという。

閻魔王にあてられた仏が地蔵菩薩なので、地蔵様がいくつかあった。

梵鐘。

そして「本堂」へ。

臨済禅で建長寺の末寺であると。

前身は材木座五丁目十一の十七にあった荒居閻魔堂であると。

元禄十六年(1703)十一月二十ニ日、地震と津波に遭って倒壊した為、直後に現在地に

移転再興されたようだ。

本尊の閻魔大王座像は、鎌倉時代の大仏師・運慶の作と伝わる。

入り口には「五色幕(ごしきまく)」がかかっていた。

「「五色幕」とは、仏教の寺院の壁などに掛けられている5つの色の幕のこと。

配色には差異があるが、一つの例として白・青・黄・赤・黒などがある。

五色はインド哲学の五大や中国の五行思想に基づくとされる。ただし青と黒は現在使われる

青色(ブルー)や黒色(ブラック)ではなく、伝統的表現の緑(翠)と青(群青)で表される。

五色はインド哲学の五大や中国の五行思想に基づくとされる。ただし青と黒は現在使われる

青色(ブルー)や黒色(ブラック)ではなく、伝統的表現の緑(翠)と青(群青)で表される。

仏教の寺院であることを表し、釈迦如来の説いた教えを広く宣べて流布させることを表している。

寺院の落慶時の法要などや、灌仏会(花まつり)などの年間の大祭で寺院の壁面や堂内の

入り口にこの五色幕が掛けられる。

寺院の落慶時の法要などや、灌仏会(花まつり)などの年間の大祭で寺院の壁面や堂内の

入り口にこの五色幕が掛けられる。

真言宗などでは五智如来の色とも言われ、5つの智慧を表す色として知られる。」

とウィキペディアより。

とウィキペディアより。

「本堂内正面」。

仏師・運慶の作といわれる国指定重要文化財「閻魔大王坐像」を正面に、

そして左右には初江王・宋帝王などの「十王像」が並ぶ。

「本堂内右側」。

「本堂内右側」を別の角度から。

「本堂内左側」。

本堂内右側の手前から「智覚禅師像」。

「智覚禅師像

智覚禅師(道海和尚)は円応寺の初代住職です。

建長寺の住職は代々中国からの渡来僧が勤めていました。

智覚禅師は日本人として建長寺九番目の住職を勤めています。

円応寺の他、山城(京都)の十刹、広覚寺・備前(岡山県)の諸山、吉祥寺の初代住職と

成りました。その他、東勝寺、善興寺等の住職をつとめています。

道海和尚は延慶二年(1309年)正月八日に亡くなりました。

その後、日本の朝廷より「智覚禅師」と言う権威ある名前を頂きました。」

「奪衣婆像」。

「奪衣婆像『国指定重要文化財』

奪衣婆とは亡者(もうじゃ)がニ・七日(死後十四日)に「三途(さんず)の川」を渡った

所にいる「おばあさん(そうずかのばば)」です。

奪衣婆は三途の川を渡った亡者の着ている物が濡(ぬれ)ていると、その濡れた衣を剥ぎ取り

ます。なぜならば、三途の川は亡者が生前に犯した罪の軽重によって衣を濡らすからです。」

「三途の川(さんずのかわ)

奈河津(なかつ)、葬頭河(そうずか)とも言う。

亡者がニ・七日(十四日目)に渡る川、途(みち)が三つあるので三途の川と言います。

一つ目は浅瀬を、亡者が着ている衣を濡らさぬ様に、裾をめくって石を伝って渡ります。

二つ目は深い淵を泳ぐなりして渡って行きます。

渡った所に脱衣婆がいます。脱衣婆は亡者の着る濡れた衣をはぎ取り、懸衣翁(けんえおう)に

渡します。懸衣翁は衣を衣領樹(えりょうじゅ)の枝に掛(かけ)、亡者が生前に犯した罪の

軽重を計ります。葬儀と初七日法要を勤めた亡者は、三つ目は橋の上を、お釈迦様に手を引いて

頂き「天上界」へと向かって行きます。」

「秦広王(しんこうおう)」。

「秦広王

初七日に出会う王不動明王の化身刹生の罪を問いただす。

人がこの世に生まれ落ちると同時に、その人の左右の肩に「倶生神」が一神ずづつ宿ります。

一神はその人の悪しき事のみを一生涯、監視しています。

秦広王は倶生神の報告にもとずき、亡者の生前の行いを全て取り調べ、右手に持つ筆で帳面に

記録します。この帳面は次の初江王より順次「閻魔大王」へと引継がれます。故にこの帳面の

事を『閻魔帳』というのです。

亡者は秦広王の取り調べの結果により三途の川の何処を渡るかが決定する。」

「宋帝王(そうていおう)」

「宋帝王

三・七日(二十一日)目に出会う王文殊菩薩の化身。

邪婬の罪を問いただす「三途の河」を渡った岸の上に宋帝王の官庁はあります。官庁の前には

恐ろしい化け猫が群がり、大蛇が列をなして出てきます。

生前「邪婬の罪」を犯した亡者は、化け猫に身体を割(さ)き破(やぶ)られます。大蛇は

「邪婬の罪」を犯した亡者の身体に巻き付け、縛(しばり)りあげて身体じゅうの骨を砕きます。

「邪婬の罪」を犯した亡者は、宋帝王によって「衆合地獄」に墜されます。」

「五官王」。

「五官王

四・七日(二十八日)に出会う普賢菩薩の化身 身体と口で犯す七つの罪を問う

五官王の官庁の左には、「秤量舎」右には「勘録舎」があります。亡者は先ず「秤量舎」に至り、

「五官(目、耳、鼻、舌、皮膚)で犯した罪の軽重を秤(はかり)に掛けて計ります。

秤は七つ有り、亡者は先ず「妄語」(もうご)の罪を問われます。亡者は順次「飲酒の罪」・

「他の過失・罪過を言い募る罪」・「自分を褒め他人をる罪」・「他に施す事を惜しむ罪」・

「怒る罪」・「仏法僧の三宝を誹謗し貶める罪」それぞれの「罪」をそれぞれの「秤」で

計ります。」

そして中央に「閻魔大王」。

鎌倉時代、寄木造。

像高187.5㎝

頭部は鎌倉時代のものであるが、その他は江戸時代のものと考えられている。

頭部がやや大振りで誇張された忿怒は力強いもの。

円応寺で赤ちゃんの名をつけてもらうと丈夫に育つということから「子育て閻魔」とも

呼ばれている。

この本尊の閻魔大王座像は、仏師「運慶」作と伝わる。

運慶は頓死をして閻魔大王の前に引き出されましたが、閻魔様の「汝は生前の慳貪心

(物惜しみし、欲深いこと)の罪により、地獄へ落ちるべきところであるが、

もし汝が我が姿を彫像し、その像を見た人々が悪行をなさず、善縁に趣くのであれば、

汝を娑婆に戻してやろう。」といわれ、現世に生き返された運慶が彫刻したと言われていると。

運慶は生き返った事を喜び、笑いながら彫像したため閻魔様のお顔も笑っているように

見えることから、古来「笑い閻魔」と呼ばれていると。

「閻魔大王

五・七日に出会う地蔵菩薩の化身 国指定重要文化財

仏師・「運慶」作と伝わる

「閻魔大王」は冥界の最高の王、総司令です。それまでの「四王」の取り調べを記録した

「闇魔帳」の他、「倶生神」「人頭杖」「浄◯梨の鏡」によって亡者の生前の「行い」を

取り調べます。「閻魔大王」はその取り調べの結果、亡者が次に「六道」(地獄、餓鬼、

畜生、修羅、人間、天上)の何処に輪廻転生するかを決定します。

円応寺の閻魔大王は、現在、鎌倉十三仏霊場の第五番・「地蔵菩薩」として近在の信仰を

集めています。」

「閻魔大王の罪

「閻魔大王」は亡者の生前の「行い」を取り調べます。「罪」ある者は地獄に落とし「苦しみ」を

与えます。亡者に苦しみを与える事は「閻魔大王」の罪になります。

閻魔大王はその罪故、日に三度、大王の前に大銅钁(だいどうかく)が忽然と現れます。すると

それまで従っていた獄卒や亡者達が大王を捕らえ、熱く焼けた鉄板の上に伏させます。

獄卒や亡者達は鉄の鉤(かぎ)で大王の口をこじ開けドロドロに溶けた銅を口中に注ぎます。

大王の舌や唇は元より、喉から腸に至るまでだだれきってしまいます。その苦しみは亡者が

地獄で受けるどの様な苦しみよりも苦しいと言はれています。」

「閻魔大王の願い

閻魔大王が全ての亡者を、「天上界」に送り、亡者に苦しみを与える事がなければ、大王自身も

日に三度の苦しみを得る事はありません。その事は大王自身もよく分かっています。

しかし亡者が行った生前の「悪事」を知ってしまうと、どうしても許す事が出来ないのです。

その為多くの亡者を地獄に落とし苦しみを与えてしまいます。是は閻魔大王の「業(ごう)」で

あり逃れる事はできません。

「閻魔大王の願い」は全ての人々が「悪事」を成さず「良い行い」だけを行う事です。

全ての人々が「悪事」を行わなければ、閻魔大王も亡者を地獄に落とさずにすみます。

「閻魔大王」も日に三度の苦しみを味わう事はありません。是が閻魔大王の願いです」

「変成王(へんじょうおう)」。

「変成王

六・七日(四十ニ日)弥勒菩薩の化身

「変成王」の取り調べの結果、六道(地獄、飢餓、畜生、修羅、人間、天上)それぞれの

内容が決まります。

地獄界にには八大地獄(無間阿鼻地獄・大焦熱地獄・焦熱地獄・大叫喚地獄・叫喚地獄・

衆合地獄・黒縄地獄・等活地獄)があります。

人間界においても平和な国・争っている国、豊かな国・貧しい国があります。変成王は亡者が

何処に輪廻転生するか場所を決定します。

「泰山王」。

「泰山王

七・七日(四十九日) 薬師如来の化身

舌の(二枚舌の罪)を問う。七・七日(四十九日)までの間は、中有(ちゅうう)又は

中陰(ちゅういん)と呼ばれています。亡者の霊魂は「あの世」と「この子」の間を

旅しています。七日毎にそれぞれの「王」の庁舎に行き取り調べを受けます。その七日

の取り調べは全て亡者の生前の「行いの 善い行い、悪い行い」を取り調べるのです。

泰山王の取り調べの結果により、亡者は次に輪廻転生する時、男女どちらに生まれるか、

またそれぞれの寿命が決定します」。

「平等王(びょうどうおう)

「平等王

百ヶ日に出会う王 観世音菩薩の化身 遺族の貪欲の罪を戎める。

七・七日の「太山王」までは亡者の生前の「行い」(おこない)を取り調べる事により

「六道」の何処にどの様な姿で輪廻転生するかが決定します。

「平等王」(百ヶ日)からは」、残された遺族の「行い」(法要)によって亡者と遺族の

「来世の安楽」を願う事が出来ます。

「百ヶ日の法要」を行う遺族はこの日一日中「貪(むさぼり)りの心」を起こさぬ様に、

亡者の供養をすれば、亡者のみならず自らも「来世」天上界に行く事が出来ます。」

「都市王(としおう)」。

「都市王

一周忌に出会う王 勢至菩薩の化身

生前の罪の重い亡者は、地獄に落とされます。しかし残された遺族が集まり「一周忌」の

法要を行えば亡者の罪は許されます。

では、「一周忌」の法要はどの様に行えばよいのでしょうか。まず、いぞくはこの日「嗔恚」の

罪を犯してはいけません。「嗔恚」(シンニ)とは「怒(イカリ)の心」の事です。

残された遺族がこの日「怒りの心」を起こさず、僧侶に頼んで「妙法蓮華経」を読んでもらうか、

又は「阿弥陀仏」のお像を造る事が出来れば、亡者は地獄の苦しみから開放されるのです。」

「五道転輪王(ごどおてんりんおう)」。

「五道転輪王

三回忌に出会う王 阿弥陀如来の化身

ビッ今日の目的は「涅槃(悟りの世界)」に入る事です。亡者が「六道」の中の「天上界」に

転生出来たとしても、亡者は「天上界」に於いて「悪事」を成し地獄に落ちる事があると

言はれています。

「西遊記」の話は「孫悟空や「諸八戎」「沙悟浄」が「天上界」に於いて「悪事」を行い

「贖罪(しょくざい)の為「玄奘三蔵」を守り天竺に「仏典」を求めにいったと言う物語です。

「三回忌」の法要の目的は亡者が「涅槃」に至ることです。」

以上、「十王」を纏めると

「十王」は、道教や仏教で、地獄において亡者の審判を行う10尊の裁判官的な尊格。

人間を初めとする全ての衆生は、よほどの善人やよほどの悪人でない限り、没後に中陰と

呼ばれる存在となり、初七日 - 七七日(四十九日)及び百か日、一周忌、三回忌・・には、

順次十王の裁きを受けることとなる、という信仰である。

呼ばれる存在となり、初七日 - 七七日(四十九日)及び百か日、一周忌、三回忌・・には、

順次十王の裁きを受けることとなる、という信仰である。

生前に「十王」を祀れば、死して後の罪を軽減してもらえるという信仰もあり、それを

「預修」と呼んでいた。「十王」は死者の罪の多寡に鑑み、地獄へ送ったり、六道への輪廻を

司るなどの職掌を持つため、畏怖の対象となったのだと。

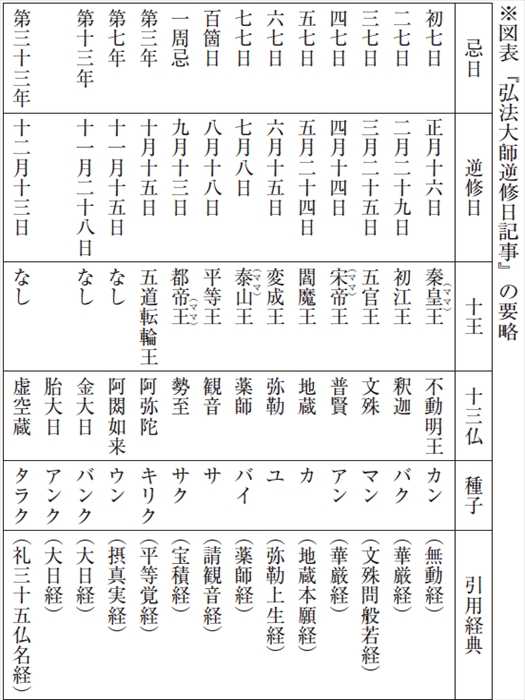

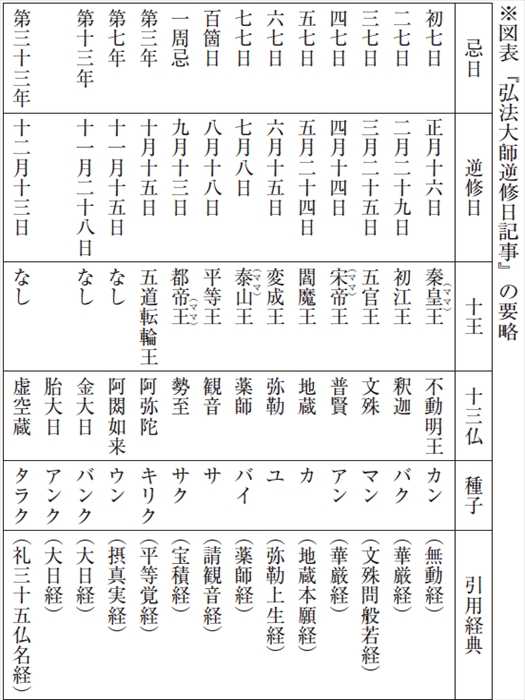

【https://chisan.or.jp/wp-content/uploads/2019/11/user-201512221216_1.png】より

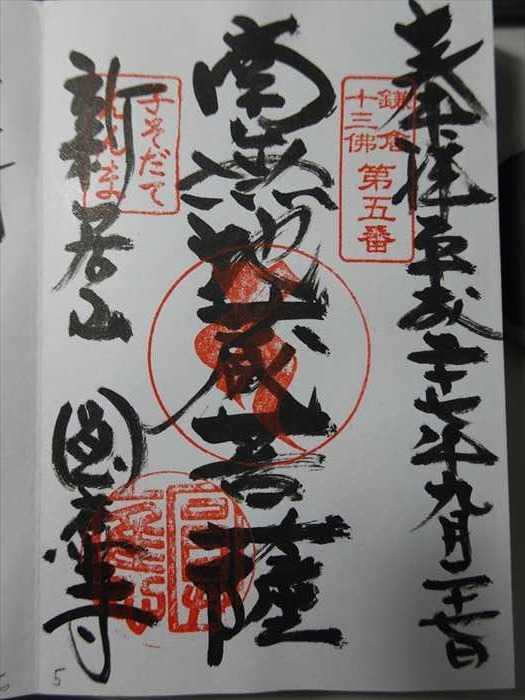

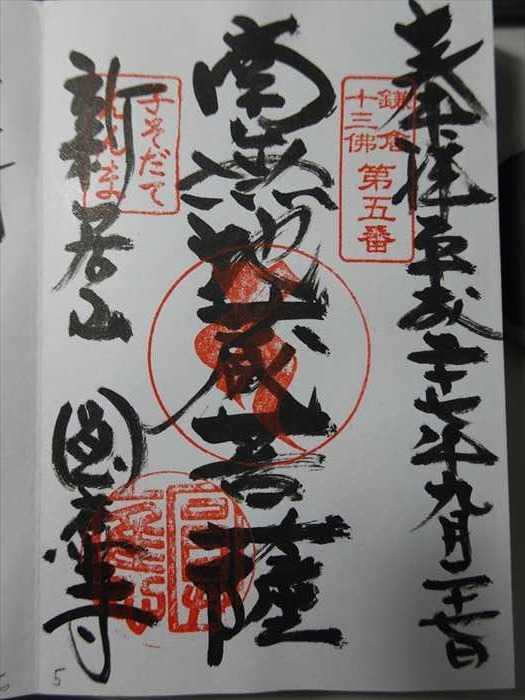

以前に戴いた鎌倉十三仏霊場第五番 「円王寺 地蔵菩薩」の御朱印です。

終わりに「地蔵菩薩」。

「預修」と呼んでいた。「十王」は死者の罪の多寡に鑑み、地獄へ送ったり、六道への輪廻を

司るなどの職掌を持つため、畏怖の対象となったのだと。

【https://chisan.or.jp/wp-content/uploads/2019/11/user-201512221216_1.png】より

以前に戴いた鎌倉十三仏霊場第五番 「円王寺 地蔵菩薩」の御朱印です。

終わりに「地蔵菩薩」。

お顔をズームで。

「地蔵菩薩

鎌倉二十四地蔵 大八番 詫言地蔵尊

閻魔大王は生前に罪を犯し、懺悔する事の無い亡者がいくら言い訳をしても許さず地獄に

落とします。しかし詫言地蔵尊に予め「お導き」をお願いしておくと、本人に代わって

お地蔵様が閻魔大王に「詫び言」を言って預けます。閻魔大王もお地蔵様の「詫び言」は

聞き入れてくださいます。

「地蔵菩薩半跏像」玉眼・寄木造り

(総高155.3センチ・像高74.4センチ)

鎌倉市教育委員会 偏の「鎌倉市文化財総合目録」によると「室町時代も早い頃の作品で

あろう。」と記載されております。」

以前に戴いた鎌倉二十四地蔵尊霊場第八番 「円王寺 詫言地蔵尊」の御朱印です。

「円応寺」の「墓地」を見る。

再び「鐘楼」を別の場所から。

その横に石碑群が。

参道脇にあったのは「句碑」であろうか。

私にもいつかは渡る「三途の川」そして出会うであろう「十王」について学び

「円応寺(閻魔寺)」を後にしたのであった。

この寺も、最後まで「本堂」を独り占めし、ブログ取材、そしてゆっくりと学ぶことが

できたのであった。合掌。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.