PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

「鎌倉文学館」を後にして、長谷1丁目の住宅街を東に進む。

「三雲禅堂(San'un Zendo」)が奥にあった。

鎌倉市長谷1-6-5。

禅の道場らしいが

見事な色合いのアジサイ。

そして左手に大きな純和風の建物が。

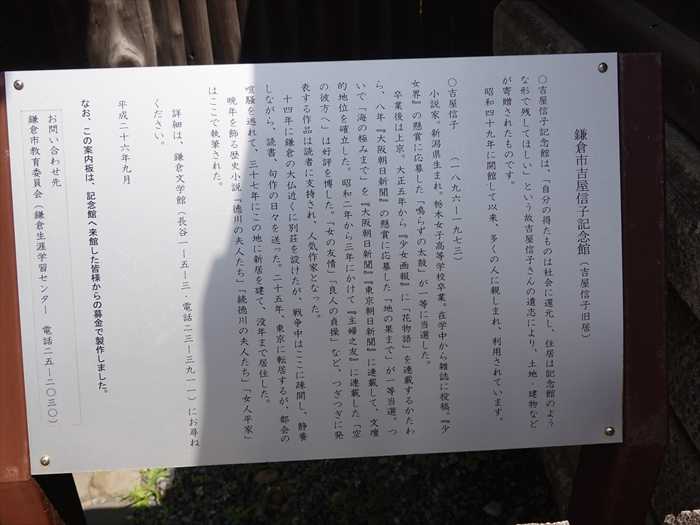

「吉屋信子記念館」。

平成29年6月28日に文化財保護法第57条第1項の規定により文化財登録原簿に登録された。

登録されたのは、吉屋信子記念館の主屋と門及び塀であると。

鎌倉市長谷1丁目3−6。

「 鎌倉市吉屋信子記念館(吉屋信子旧居) 👈リンク

執筆された。以下略」。

恥ずかしながら、吉屋信子氏の小説等は読んだ記憶がないのである。

「吉屋信子記念館の一般公開について

本年度(令和3年度)一般公開は中止します。」と。

木目板を配した美しい塀。

近代数奇屋建築の第一人者の建築家・吉田五十八の設計。

平成二十九年六月二十八日に文化財保護法第五十七条第一項の規定により

文化財登録原簿に登録されました。

登録されたのは、主屋と門及び塀です。」

「今後も適切な維持管理を行い、文化財として保存・活用し、後世に伝えていきます。」と。

「吉屋信子記念館」を後にして県道311号線・由比ヶ浜大通りに出て道路脇の

アジサイを楽しむ。

色移りの序章・プロローグ。

道路面に配された観光案内地図。

「由比ヶ浜通り・県道311号線」を東に100mほど進むと、左手に石碑群があった。

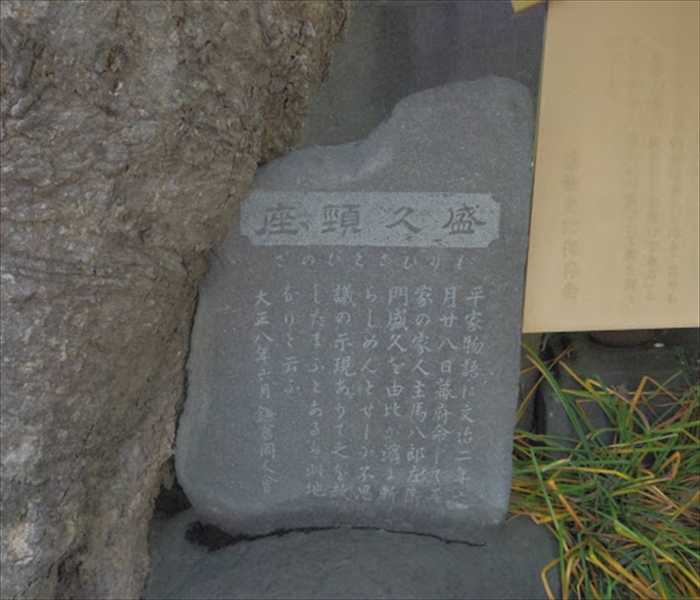

「主馬盛久之頚座(しゅめもりひさのくびざ)」碑。

「盛久ハ主馬入道盛国ノ子ニシテ 平家累代ノ家人ナリ 然ルニ平家滅亡ノ後 京都ニ

潜(ひそ)ミ 年来ノ宿願トテ清水寺ニ参詣ノ帰途 北条時政 人ヲシテ召捕ヘシメ

鎌倉ニ護送シ 文治二年(1186)六月 此地ニ於テ斬罪(ざんざい)ニ処セラレントセシ

ニ奇瑞(きたん:奇跡)アリ 宥免(免除)セラレ 剰(あまつさ)ヘ頼朝其ノ所帯安堵ノ下文ヲ

給ヒシト言ウ」

【主馬(しゅめ)とは、馬や馬具の管理をする役職を言います。盛久は、平家に代々仕えた

主馬盛国(しゅめもりくに)の子であります。平家が亡んだ後、盛久は京都に隠れて、

清水(きよみず)寺で願を掛けていたのを、北条時政(ときまさ)に捕えられ鎌倉に

送られました。そして1186年6月に、この場所で処刑しようとした時、刀が折れ散るという

ことなどが起きたため、許されました。それどころか、頼朝から領地を与えられたと

言うことです。】

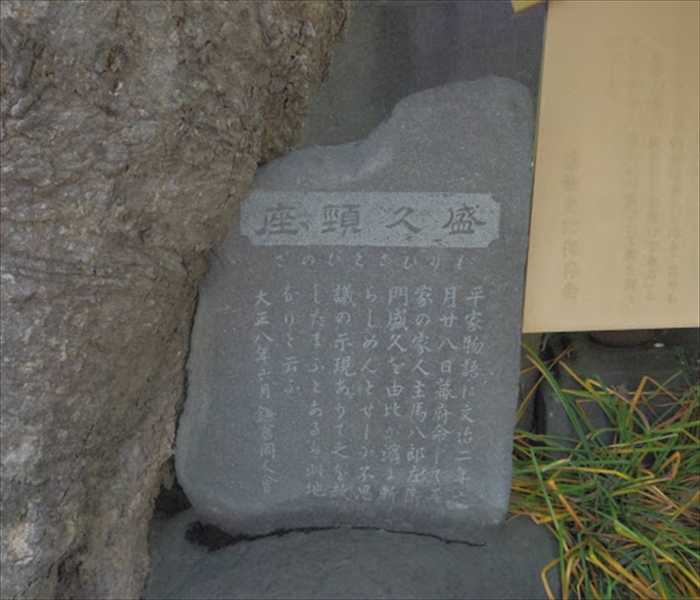

隣のケヤキの根元の石碑には

「盛久頚座(もりひさくびのざ)

平家物語に文治二年六月廿八日幕府命じて 平家の家人主馬八郎左衛門盛久を由比ガ浜に

斬らしめんとせしに不思議の示現ありて之を赦したまふとあるは此地なりと云ふ」

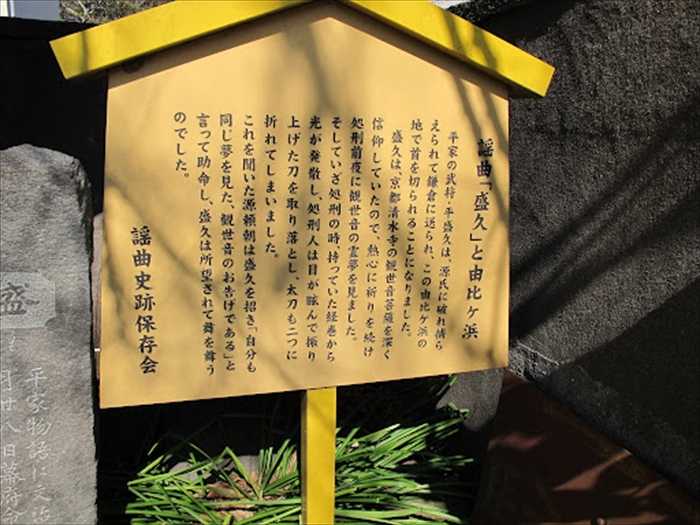

石碑の隣の立札の文字は薄く劣化して解読不能であったのでネットから写真を。

「謡曲「盛久」と由比ヶ浜

【http://www.nikaido-kamakura.net/data01/214/214.html】より

「主馬盛久之頚座」碑の横にも庚申塔が。

「文学館入口」交差点の江ノ電・由比ヶ浜駅方面への路地に入ると、右手にあったのが

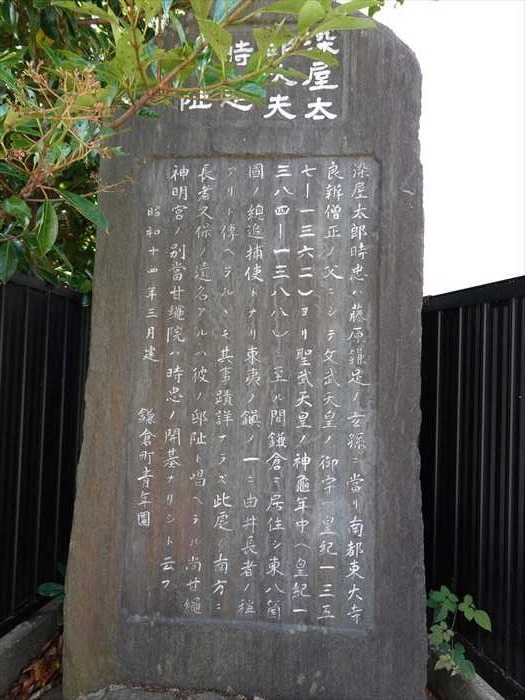

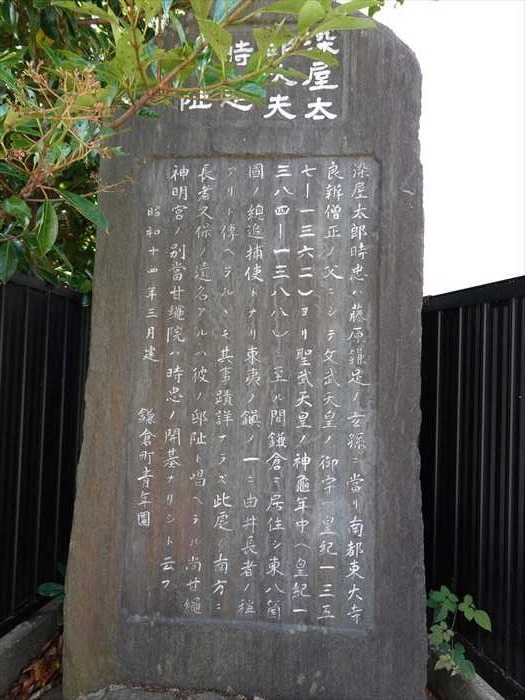

「染谷太郎太夫時忠邸跡」碑。

鎌倉市長谷2丁目4−6。

「染屋太郎時忠ハ藤原鎌足ノ玄孫ニ當リ南都東大寺良辨僧正ノ父ニシテ文武天皇ノ御宇

(皇紀一三五七~一三六二)ヨリ聖武天皇ノ神亀年中(皇紀一三八四~一三八八)ニ至ル間

鎌倉ニ居住シ東八箇國ノ総追捕使トナリ東夷ヲ鎮メ一ニ由井長者ノ稱アリト傳ヘラルヽモ

其ノ事蹟詳ナラス此處ノ南方ニ長者久保ノ遺名アルハ彼ノ邸阯ト唱ヘラル尚甘縄神明宮ノ別当

甘縄院ハ時忠ノ開基ナリシト云フ

昭和十四年三月建 鎌倉町青年團」

【染屋時忠は、藤原鎌足(かまたり)の4代目の子孫に当たり、父親は奈良東大寺の僧の

良弁(りょうべん)であります。文武天皇の時代(697-707)より聖武天皇の時代(724-728)の間、

鎌倉に住み、関東諸国の総司令官でありました。また東北地方も安定させました。

また由比長者といわれたそうですが、詳しいことは分かりません。ここの南の方に長者久保と

言う地名があるのは、屋敷の跡であるといわれています。また甘縄神明宮の甘縄院は時忠が

建てたものと伝えられています。】

長谷2丁目の住宅街を由比ヶ浜駅方面へ更に進む。

踏切を渡りながら、由比ヶ浜駅を見る。

江ノ島電鉄線・由比ヶ浜駅。

民家のアジサイを楽しみながら、由比ヶ浜の海岸に向けて進む。

板塀の隙間から顔を出して存在感を。

青のアンジュレーション。

「由比ガ浜うめ公園」の先を右に折れ、海岸に向かって進む。

鎌倉海浜公園 由比ガ浜地区の中にあった石碑。

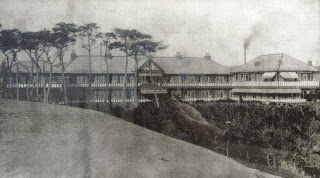

「ここに鎌倉海濱院 鎌倉海濱ホテル ありき」と刻まれた石碑。

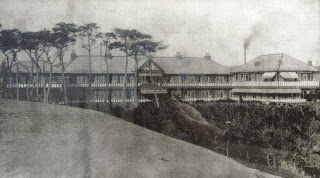

石碑にある「鎌倉海濱院」とは日本初のサナトリウム(療養所)のこと。その後1888年

(明治21年)にサナトリウムは「鎌倉海濱ホテル」に。1906年(明治39年)には

ジョサイヤ コンドル設計の総2階建てハーフティンバー様式(half timbering)建築となった。

戦時色濃くなった1938年(f昭和13年)にはイタリア訪日使節団(クロシャツ隊)や

ヒットラー ユーゲント( Hitlerjugen:ヒトラー青少年団)も宿泊。ヒットラー ユーゲントの

ひとりは目の前の由比ヶ浜海岸を散策中、入水自殺を図ろうとした女性を見かけこれを助けたと。

そんな名門ホテルも第二次世界大戦後、米兵が倒したストーブからの出火で消失。

はるばる鎌倉まで旅してきた人々の記憶をとどめるのは石碑のみとなりました と。

鎌倉海濱院は、1887年(明治20年)、長与専斎によって開院された、わが国最初の

海浜サナトリウム(結核療養所)。

皇族や華族、政財界らにの間に海水浴を取り入れた保養、療養の思想を浸透させる目的で

創設されたが、2年程で経営は行き詰まり、ホテルとしての営業を開始した と。

その隣りにあったのが江ノ島電鉄の車両。

「江ノ島電気鉄道107形電車」であり、江ノ島電気鉄道(現・江ノ島電鉄)が1929年から

導入した電車であると。

最後まで残った2両は1980年の営業運転終了まで単行(たんこう、1両編成)で運行されていた

ことから最末期には「タンコロ」の愛称が用いられたのだと。

この日は、コロナ禍の影響で入口フェンスは閉まっていた。

この107号車は1982年1月16日に鎌倉市に寄贈され、集電装置をトロリーポールに復元した上で、

1984年4月からここ鎌倉市由比ヶ浜の鎌倉海浜公園(由比ヶ浜地区)で保存され、日中は車内に

入ることもできる。長らく車体の整備が行われず、金属部分に錆が生じるなど状態はやや

悪かったが、2009年に修繕が行われている。1963年に公開された映画『天国と地獄 (映画)』では

この107号の走行シーンがある とウィキペディアより。

そして国道134号・「海浜公園前」交差点に進む。

右手に「稲村ヶ崎」方面を見る。

別の場所から「稲村ヶ崎」方面を。

海岸沿いに並ぶマンションの姿も。

由比ヶ浜の海岸には人の姿は少なかった。

「稲村ヶ崎」方面にしばし戻ると左手にあったのが「稲瀬川」碑。

「万葉ニ 鎌倉ノ美奈能瀬河ト アルハ 此ノ河ナリ 治承四 年(1180)十月 政子鎌倉ニ

入ラントシテ来リ 日並ノ都合 ニヨリ数日ノ間此ノ河辺ノ民 家ニ逗留セル事アリ 頼朝ガ

元暦九年(正シクハ元暦元 年:1184)範頼ノ出陣ヲ見送リ タルモ 正治元年(正シクハ

文治元年:1185)義朝ノ遺骨ヲ 出迎ヘタルモ共ニ此ノ川辺ナ リ 元弘三年(1333)新田義貞 ガ

当手ノ大将大舘宗氏ノ此ノ 川辺ニ於テ討死セルモ人ノ知 ル所 細キ流ニモ之ニ結バル

物語少ナカラザルナリ」

【万葉集の中に、「鎌倉の美奈 能瀬(みなのせ)河」と書いて あるのはこの川のことです。

源頼朝の妻の政子が、1180年 10月の初めての鎌倉入りの 時、良い日柄(ひがら)に入る ための

調整で、数日の間この 川辺の民家に滞在しておりま す。また頼朝は、1184年に弟 の源範頼

(のりより)が平家を 討つために出発するのを見送 ったり、1185年に亡き父源義 朝(よしとも)の

遺骨を出迎へ たのも共にこの川辺です。 1333年に新田義貞(にったよ しさだ)軍の大将

大舘宗氏(おおだち (又は おおたち) むねうじ)が、この川 辺にて討死したのは有名で す。

この川の流れは細くと も、多くの物語が秘められて います。】

国道134号を戻り進むと「海浜公園前」交差点手前には

「海水浴場開場100年碑」・「波動碑」があった。

由比ヶ浜は、1884年(明治17年)、医学者長与専斎によって「海水浴に最適の地」と

称されて開かれた海。

1884年(明治17年)から100年を記念して建てられたものと。

台座には「愛されて百年 海水浴場 波動」と。

右前方の逗子マリーナ方面を見る。

逗子マリーナ近くにある高層マンション・逗子マリーナ フェニックスも見えた。

三浦半島「自転車半島宣言」マイルストーン(記念撮影用モニュメント)のうち

鎌倉海浜公園の「家族とビーチ」碑。

マイルストーンとは、各設置場所の地域特性を活かしデザインされたブロンズ像を白御影石の

台座に設置したもので、三浦半島に全8カ所設置されています。台座の上部にはQRコードが

表示され、スマートフォンなどを利用して周辺の観光情報を閲覧することもできるのだと。

「家族とビーチ」碑。

そして更に進むと大きな石碑が。

こちらは裏側のようであった。

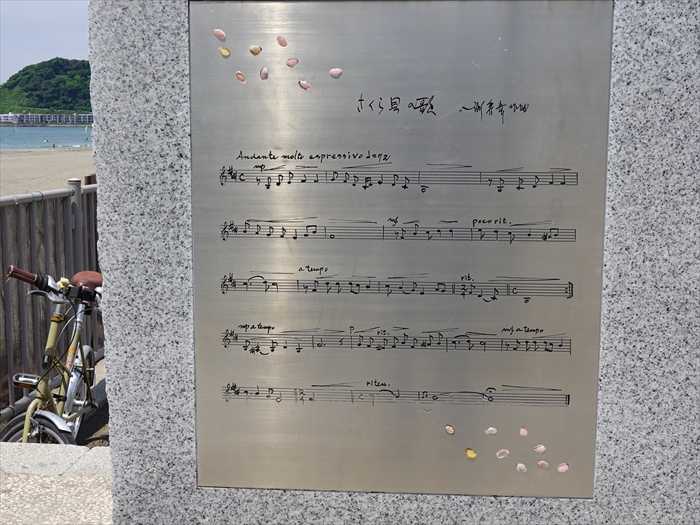

「さくら貝の歌 」歌碑。

「鎌倉文学館」を後にして、長谷1丁目の住宅街を東に進む。

「三雲禅堂(San'un Zendo」)が奥にあった。

鎌倉市長谷1-6-5。

禅の道場らしいが

見事な色合いのアジサイ。

そして左手に大きな純和風の建物が。

「吉屋信子記念館」。

平成29年6月28日に文化財保護法第57条第1項の規定により文化財登録原簿に登録された。

登録されたのは、吉屋信子記念館の主屋と門及び塀であると。

鎌倉市長谷1丁目3−6。

「 鎌倉市吉屋信子記念館(吉屋信子旧居) 👈リンク

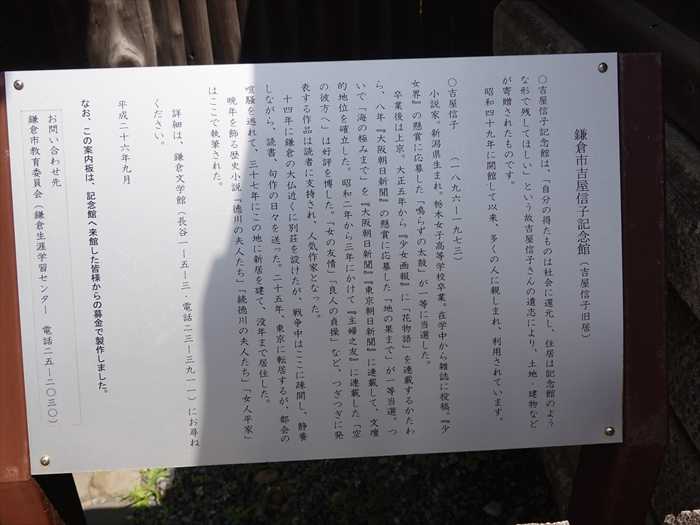

〇吉屋信子記念館は、「自分の得たものは社会に還元し、主居は記念館のような形で残して

ほしい」という故吉屋信子さんの遺志により、土地・建物などか寄贈されたものです。

昭和四十九年に開館して以来、多くの人に親しまれ、利用されています。ほしい」という故吉屋信子さんの遺志により、土地・建物などか寄贈されたものです。

〇吉屋信子(一八九六~一九七三)

小説家。新潟県生まれ。栃木女子高等学校卒業。在学中から雑誌に投稿。『少女界』の懸賞に

応募した「鳴らずの太鼓」が一等に当選した。

応募した「鳴らずの太鼓」が一等に当選した。

卒業後は上京。大正五年から『少女画報』に「花物語」を連載するかたわら、八年

『大阪朝日新聞』の懸賞に応募した「地の果まで」が一等当選。ついで「海の極みまで」を

『大阪朝日新聞』『東京朝日新聞』に連載して、文壇的地位を確立した。昭和ニ年から三年に

かけて『主婦之友』に連載した「空の彼方へ」は好評を博した。「女の友情」「良人の貞操」

など、つぎつぎに発表する作品は読者に支持され、人気作家となった。

『大阪朝日新聞』の懸賞に応募した「地の果まで」が一等当選。ついで「海の極みまで」を

『大阪朝日新聞』『東京朝日新聞』に連載して、文壇的地位を確立した。昭和ニ年から三年に

かけて『主婦之友』に連載した「空の彼方へ」は好評を博した。「女の友情」「良人の貞操」

など、つぎつぎに発表する作品は読者に支持され、人気作家となった。

十四年に鎌倉の大仏近くに別荘を設けたが、戦争中はここに疎開し、静養しながら、読書、

句作の日々を送った。ニ十五年、東京に転居するが、都会の喧騒を逃れて、三十七年にこの地に

新居を建て、没年まで居住した。

晩年を飾る歴史小説「徳川の夫人たち」「続徳川の夫人たち」「女人平家」はここで句作の日々を送った。ニ十五年、東京に転居するが、都会の喧騒を逃れて、三十七年にこの地に

新居を建て、没年まで居住した。

執筆された。以下略」。

恥ずかしながら、吉屋信子氏の小説等は読んだ記憶がないのである。

「吉屋信子記念館の一般公開について

本年度(令和3年度)一般公開は中止します。」と。

木目板を配した美しい塀。

近代数奇屋建築の第一人者の建築家・吉田五十八の設計。

吉田氏は昭和十年に、東京牛込砂土原町の吉屋信子邸を設計し、さらに昭和三十七年、

吉屋に「奈良の尼寺のように」と望まれて、この長谷の家を設計したのだと。

「吉屋信子記念館が国の有形文化財に登録されました。吉屋に「奈良の尼寺のように」と望まれて、この長谷の家を設計したのだと。

平成二十九年六月二十八日に文化財保護法第五十七条第一項の規定により

文化財登録原簿に登録されました。

登録されたのは、主屋と門及び塀です。」

「今後も適切な維持管理を行い、文化財として保存・活用し、後世に伝えていきます。」と。

「吉屋信子記念館」を後にして県道311号線・由比ヶ浜大通りに出て道路脇の

アジサイを楽しむ。

色移りの序章・プロローグ。

道路面に配された観光案内地図。

「由比ヶ浜通り・県道311号線」を東に100mほど進むと、左手に石碑群があった。

「主馬盛久之頚座(しゅめもりひさのくびざ)」碑。

「盛久ハ主馬入道盛国ノ子ニシテ 平家累代ノ家人ナリ 然ルニ平家滅亡ノ後 京都ニ

潜(ひそ)ミ 年来ノ宿願トテ清水寺ニ参詣ノ帰途 北条時政 人ヲシテ召捕ヘシメ

鎌倉ニ護送シ 文治二年(1186)六月 此地ニ於テ斬罪(ざんざい)ニ処セラレントセシ

ニ奇瑞(きたん:奇跡)アリ 宥免(免除)セラレ 剰(あまつさ)ヘ頼朝其ノ所帯安堵ノ下文ヲ

給ヒシト言ウ」

【主馬(しゅめ)とは、馬や馬具の管理をする役職を言います。盛久は、平家に代々仕えた

主馬盛国(しゅめもりくに)の子であります。平家が亡んだ後、盛久は京都に隠れて、

清水(きよみず)寺で願を掛けていたのを、北条時政(ときまさ)に捕えられ鎌倉に

送られました。そして1186年6月に、この場所で処刑しようとした時、刀が折れ散るという

ことなどが起きたため、許されました。それどころか、頼朝から領地を与えられたと

言うことです。】

隣のケヤキの根元の石碑には

「盛久頚座(もりひさくびのざ)

平家物語に文治二年六月廿八日幕府命じて 平家の家人主馬八郎左衛門盛久を由比ガ浜に

斬らしめんとせしに不思議の示現ありて之を赦したまふとあるは此地なりと云ふ」

石碑の隣の立札の文字は薄く劣化して解読不能であったのでネットから写真を。

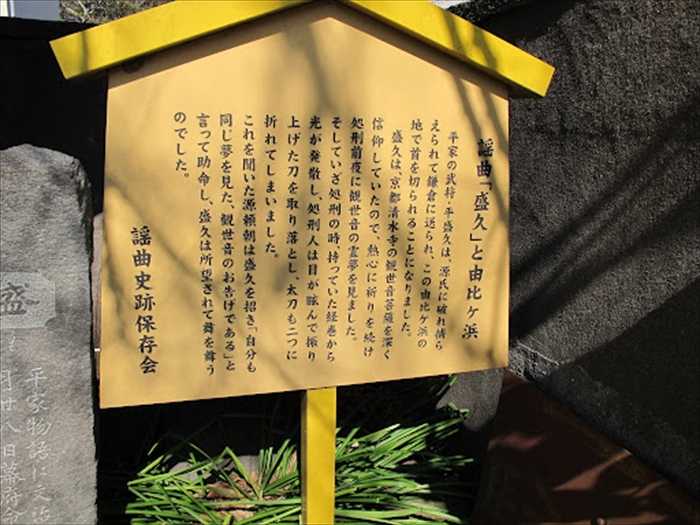

「謡曲「盛久」と由比ヶ浜

平家の武将・平盛久は、源氏に破れ埔らえられて嫌倉に送られ、この由比ケの地で首を

切られることになりました。

盛久は、京都清水寺の観世音菩薩を深く信仰していたので、熱心に祈りを続け処刑前夜に

観世音の実夢を見ました。

切られることになりました。

盛久は、京都清水寺の観世音菩薩を深く信仰していたので、熱心に祈りを続け処刑前夜に

観世音の実夢を見ました。

そしていざ処刑の時、持っていた経巻から光が発散し、処刑人は目が眩んで振り上げた

刀を取り落とし、太刀もニつに折れてしまいました。

これを聞いた源頼朝は盛久を招き「自分も同じ夢を見た、観世音のお告げである」と言って

助命し、盛久は所望されて舞を舞うのでした。」

助命し、盛久は所望されて舞を舞うのでした。」

【http://www.nikaido-kamakura.net/data01/214/214.html】より

「主馬盛久之頚座」碑の横にも庚申塔が。

「文学館入口」交差点の江ノ電・由比ヶ浜駅方面への路地に入ると、右手にあったのが

「染谷太郎太夫時忠邸跡」碑。

鎌倉市長谷2丁目4−6。

「染屋太郎時忠ハ藤原鎌足ノ玄孫ニ當リ南都東大寺良辨僧正ノ父ニシテ文武天皇ノ御宇

(皇紀一三五七~一三六二)ヨリ聖武天皇ノ神亀年中(皇紀一三八四~一三八八)ニ至ル間

鎌倉ニ居住シ東八箇國ノ総追捕使トナリ東夷ヲ鎮メ一ニ由井長者ノ稱アリト傳ヘラルヽモ

其ノ事蹟詳ナラス此處ノ南方ニ長者久保ノ遺名アルハ彼ノ邸阯ト唱ヘラル尚甘縄神明宮ノ別当

甘縄院ハ時忠ノ開基ナリシト云フ

昭和十四年三月建 鎌倉町青年團」

【染屋時忠は、藤原鎌足(かまたり)の4代目の子孫に当たり、父親は奈良東大寺の僧の

良弁(りょうべん)であります。文武天皇の時代(697-707)より聖武天皇の時代(724-728)の間、

鎌倉に住み、関東諸国の総司令官でありました。また東北地方も安定させました。

また由比長者といわれたそうですが、詳しいことは分かりません。ここの南の方に長者久保と

言う地名があるのは、屋敷の跡であるといわれています。また甘縄神明宮の甘縄院は時忠が

建てたものと伝えられています。】

長谷2丁目の住宅街を由比ヶ浜駅方面へ更に進む。

踏切を渡りながら、由比ヶ浜駅を見る。

江ノ島電鉄線・由比ヶ浜駅。

民家のアジサイを楽しみながら、由比ヶ浜の海岸に向けて進む。

板塀の隙間から顔を出して存在感を。

青のアンジュレーション。

「由比ガ浜うめ公園」の先を右に折れ、海岸に向かって進む。

鎌倉海浜公園 由比ガ浜地区の中にあった石碑。

「ここに鎌倉海濱院 鎌倉海濱ホテル ありき」と刻まれた石碑。

石碑にある「鎌倉海濱院」とは日本初のサナトリウム(療養所)のこと。その後1888年

(明治21年)にサナトリウムは「鎌倉海濱ホテル」に。1906年(明治39年)には

ジョサイヤ コンドル設計の総2階建てハーフティンバー様式(half timbering)建築となった。

戦時色濃くなった1938年(f昭和13年)にはイタリア訪日使節団(クロシャツ隊)や

ヒットラー ユーゲント( Hitlerjugen:ヒトラー青少年団)も宿泊。ヒットラー ユーゲントの

ひとりは目の前の由比ヶ浜海岸を散策中、入水自殺を図ろうとした女性を見かけこれを助けたと。

そんな名門ホテルも第二次世界大戦後、米兵が倒したストーブからの出火で消失。

はるばる鎌倉まで旅してきた人々の記憶をとどめるのは石碑のみとなりました と。

鎌倉海濱院は、1887年(明治20年)、長与専斎によって開院された、わが国最初の

海浜サナトリウム(結核療養所)。

皇族や華族、政財界らにの間に海水浴を取り入れた保養、療養の思想を浸透させる目的で

創設されたが、2年程で経営は行き詰まり、ホテルとしての営業を開始した と。

その隣りにあったのが江ノ島電鉄の車両。

「江ノ島電気鉄道107形電車」であり、江ノ島電気鉄道(現・江ノ島電鉄)が1929年から

導入した電車であると。

最後まで残った2両は1980年の営業運転終了まで単行(たんこう、1両編成)で運行されていた

ことから最末期には「タンコロ」の愛称が用いられたのだと。

この日は、コロナ禍の影響で入口フェンスは閉まっていた。

この107号車は1982年1月16日に鎌倉市に寄贈され、集電装置をトロリーポールに復元した上で、

1984年4月からここ鎌倉市由比ヶ浜の鎌倉海浜公園(由比ヶ浜地区)で保存され、日中は車内に

入ることもできる。長らく車体の整備が行われず、金属部分に錆が生じるなど状態はやや

悪かったが、2009年に修繕が行われている。1963年に公開された映画『天国と地獄 (映画)』では

この107号の走行シーンがある とウィキペディアより。

そして国道134号・「海浜公園前」交差点に進む。

右手に「稲村ヶ崎」方面を見る。

別の場所から「稲村ヶ崎」方面を。

海岸沿いに並ぶマンションの姿も。

由比ヶ浜の海岸には人の姿は少なかった。

「稲村ヶ崎」方面にしばし戻ると左手にあったのが「稲瀬川」碑。

「万葉ニ 鎌倉ノ美奈能瀬河ト アルハ 此ノ河ナリ 治承四 年(1180)十月 政子鎌倉ニ

入ラントシテ来リ 日並ノ都合 ニヨリ数日ノ間此ノ河辺ノ民 家ニ逗留セル事アリ 頼朝ガ

元暦九年(正シクハ元暦元 年:1184)範頼ノ出陣ヲ見送リ タルモ 正治元年(正シクハ

文治元年:1185)義朝ノ遺骨ヲ 出迎ヘタルモ共ニ此ノ川辺ナ リ 元弘三年(1333)新田義貞 ガ

当手ノ大将大舘宗氏ノ此ノ 川辺ニ於テ討死セルモ人ノ知 ル所 細キ流ニモ之ニ結バル

物語少ナカラザルナリ」

【万葉集の中に、「鎌倉の美奈 能瀬(みなのせ)河」と書いて あるのはこの川のことです。

源頼朝の妻の政子が、1180年 10月の初めての鎌倉入りの 時、良い日柄(ひがら)に入る ための

調整で、数日の間この 川辺の民家に滞在しておりま す。また頼朝は、1184年に弟 の源範頼

(のりより)が平家を 討つために出発するのを見送 ったり、1185年に亡き父源義 朝(よしとも)の

遺骨を出迎へ たのも共にこの川辺です。 1333年に新田義貞(にったよ しさだ)軍の大将

大舘宗氏(おおだち (又は おおたち) むねうじ)が、この川 辺にて討死したのは有名で す。

この川の流れは細くと も、多くの物語が秘められて います。】

国道134号を戻り進むと「海浜公園前」交差点手前には

「海水浴場開場100年碑」・「波動碑」があった。

由比ヶ浜は、1884年(明治17年)、医学者長与専斎によって「海水浴に最適の地」と

称されて開かれた海。

1884年(明治17年)から100年を記念して建てられたものと。

台座には「愛されて百年 海水浴場 波動」と。

右前方の逗子マリーナ方面を見る。

逗子マリーナ近くにある高層マンション・逗子マリーナ フェニックスも見えた。

三浦半島「自転車半島宣言」マイルストーン(記念撮影用モニュメント)のうち

鎌倉海浜公園の「家族とビーチ」碑。

マイルストーンとは、各設置場所の地域特性を活かしデザインされたブロンズ像を白御影石の

台座に設置したもので、三浦半島に全8カ所設置されています。台座の上部にはQRコードが

表示され、スマートフォンなどを利用して周辺の観光情報を閲覧することもできるのだと。

「家族とビーチ」碑。

そして更に進むと大きな石碑が。

こちらは裏側のようであった。

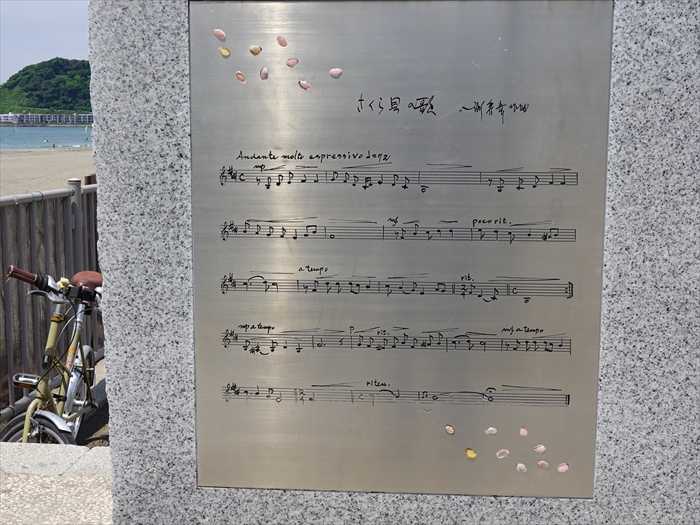

「さくら貝の歌 」歌碑。

『美(うるわ)しきさくら貝一つ 去りゆける君に捧げん

この貝は去年(こぞ)の浜辺に われひとりひろいし貝よ

ほのぼのとうす紅染むるは わが燃ゆるさみし血潮よ

はろばろと通う香りは きみ恋うる胸のさざなみ

ああなれとわが思いははかなく うつし世の渚に果てぬ』

「 さくら貝の歌 」👈リンク の譜面も。

ここ鎌倉の浜は「桜貝の歌」ゆかりの地。

昭和14年由比ヶ浜で拾われたサクラガイからこの歌ができた。

由比ヶ浜に住んでいた鈴木義光(後の八州秀章)氏が、二枚貝なのに二枚バラバラで

浜へ寄せられているサクラガイを拾って、

「わが恋のごとく 悲しやさくら貝 片ひらのみの さみしくありて」と。

この短歌がモチーフとなって逗子町役場に勤めていた土屋花情とともに桜貝の歌が

作られたのだと。よって作詞:土屋花情 作曲:八洲秀章(昭和14年)の歌。

この円形は淡紅色の桜貝と波間に沈む夕日を表現しているのであろうか。

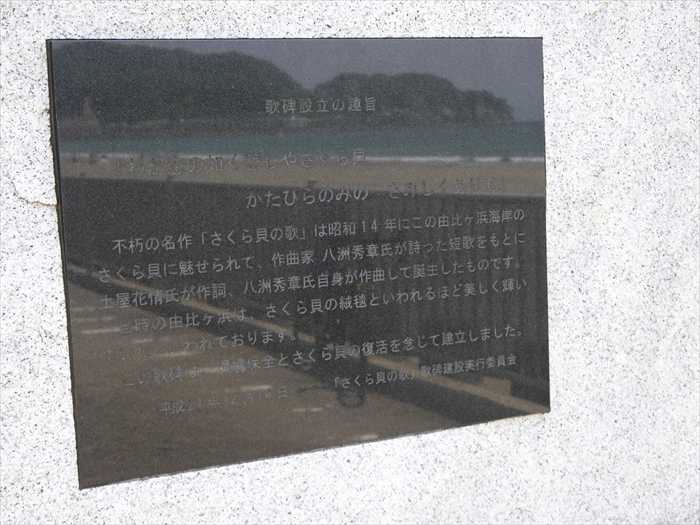

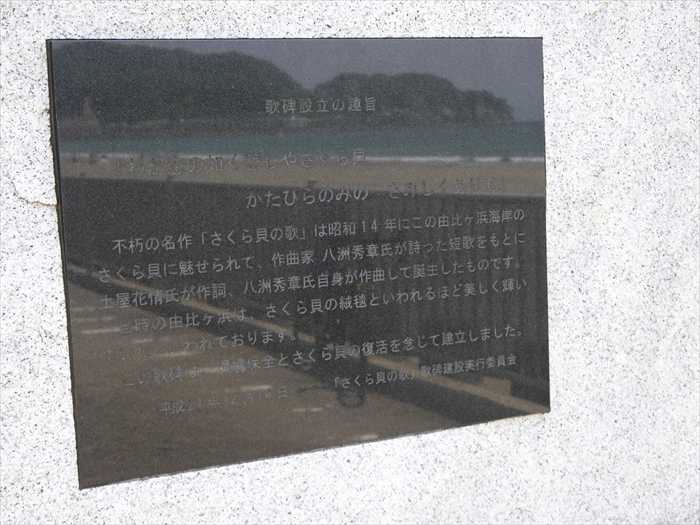

「歌碑設立の趣旨

わが恋のごとく 悲しやさくら貝 片ひらのみの さみしくありて

「 さくら貝の歌 」👈リンク の譜面も。

ここ鎌倉の浜は「桜貝の歌」ゆかりの地。

昭和14年由比ヶ浜で拾われたサクラガイからこの歌ができた。

由比ヶ浜に住んでいた鈴木義光(後の八州秀章)氏が、二枚貝なのに二枚バラバラで

浜へ寄せられているサクラガイを拾って、

「わが恋のごとく 悲しやさくら貝 片ひらのみの さみしくありて」と。

この短歌がモチーフとなって逗子町役場に勤めていた土屋花情とともに桜貝の歌が

作られたのだと。よって作詞:土屋花情 作曲:八洲秀章(昭和14年)の歌。

この円形は淡紅色の桜貝と波間に沈む夕日を表現しているのであろうか。

「歌碑設立の趣旨

わが恋のごとく 悲しやさくら貝 片ひらのみの さみしくありて

不朽の名曲「さくら貝の歌」は昭和14年にこの由比ガ浜海岸の桜貝に魅せられて、

作曲家・八洲秀章氏が作った短歌をもとに土屋花情氏が作詞、八洲秀章氏自身が作曲して

誕生したものです。当時の由比ガ浜は、さくら貝の絨毯といわれるほど美しく輝いていたと

いわれています。この歌碑は、環境保全とさくら貝の復活を念じて建立しました。

作曲家・八洲秀章氏が作った短歌をもとに土屋花情氏が作詞、八洲秀章氏自身が作曲して

誕生したものです。当時の由比ガ浜は、さくら貝の絨毯といわれるほど美しく輝いていたと

いわれています。この歌碑は、環境保全とさくら貝の復活を念じて建立しました。

平成24年12月16日 「さくら貝の歌」の歌碑建設実行委員会」

「滑川」が海に流れ込む。

鎌倉市十二所の朝比奈峠付近を源流とし、鎌倉市街を流下して由比ヶ浜と材木座海岸の間で

相模湾に注ぐ「滑川」。かつては上流から下流にかけて胡桃川・滑川・座禅川・夷堂川・炭売川

などの別名で呼ばれ、河口付近では閻魔川と言われていた と。

若宮大路の起点、滑川交差点の石碑広場。

正面から。

石碑の裏側に廻ってみると、三つの石碑に「觀」「世」「音」、そして細長い石碑に

「魚藍觀世音」と彫られていた。

「魚藍観世音の石碑」

魚介ハ捨身シテ人ニ愉樂ヲ與エ且ツ養フ功徳マサニ宏大無量ナリ吾等魚鱗ヲ愛スルノ有志挙ツテソノ霊ニ供養シ併セテ浜海不易ノ安全ヲ祈念シコノ碑ヲ建ツ

昭和四十一年六月吉日

鎌倉市立図書館長 澤壽郎

鎌倉市仏教会々長 具山宣泰

そしてこの字を書いた人たちはそうそうたるメンバーであることが石碑の下部から。

「観」 内閣総理大臣 佐藤栄作書

「世」 神奈川県知事 内山岩太郎書

「音」 鎌倉市長 山本正一書

そして「滑川」交差点の反対側にも大きな石碑が見えた。

ここが若宮大路の起点であり、ここを真っ直ぐ進むと「鎌倉八幡宮」へ。

巨大な「鎌倉安全協會碑」。

もちろん交通安全を祈念して造られた石碑。

「鎌倉安全協會碑」前から「滑川」交差点を振り返る。

「津波避難情報」

津波避難場所は1550m先の「御成中学校」であると。

間に合うのであろうか?甚だ疑問であるが。津波避難タワー建設が急務ではないのか?

そして「鎌倉八幡宮」方面に進み、「海岸橋」交差点を左折した。

右手にあったのが「篠田邱」。

鎌倉市由比ガ浜2丁目21−15。

英国調の建物。

ひときわ高くそびえる切妻屋根。

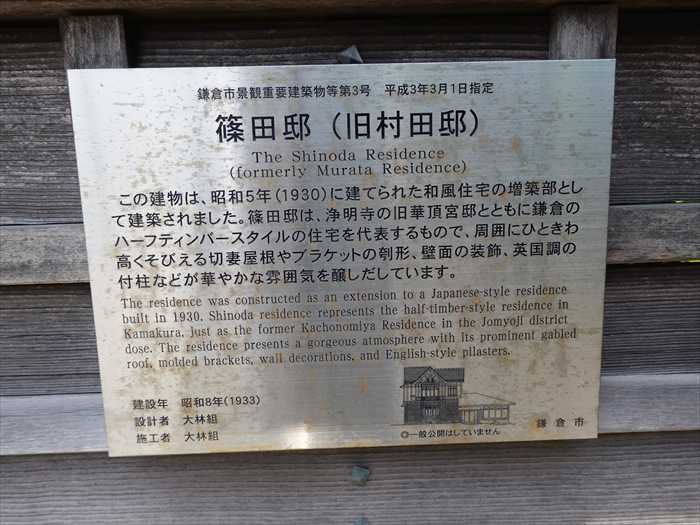

「篠田邸(旧村田邸)

この建物は、昭和5年( 1930 )に建てられた和風住宅の増築部として建築されました。

篠田邸は、浄明寺の旧華頂宮邸とともに鎌倉の

「滑川」が海に流れ込む。

鎌倉市十二所の朝比奈峠付近を源流とし、鎌倉市街を流下して由比ヶ浜と材木座海岸の間で

相模湾に注ぐ「滑川」。かつては上流から下流にかけて胡桃川・滑川・座禅川・夷堂川・炭売川

などの別名で呼ばれ、河口付近では閻魔川と言われていた と。

若宮大路の起点、滑川交差点の石碑広場。

正面から。

石碑の裏側に廻ってみると、三つの石碑に「觀」「世」「音」、そして細長い石碑に

「魚藍觀世音」と彫られていた。

「魚藍観世音の石碑」

魚介ハ捨身シテ人ニ愉樂ヲ與エ且ツ養フ功徳マサニ宏大無量ナリ吾等魚鱗ヲ愛スルノ有志挙ツテソノ霊ニ供養シ併セテ浜海不易ノ安全ヲ祈念シコノ碑ヲ建ツ

昭和四十一年六月吉日

鎌倉市立図書館長 澤壽郎

鎌倉市仏教会々長 具山宣泰

そしてこの字を書いた人たちはそうそうたるメンバーであることが石碑の下部から。

「観」 内閣総理大臣 佐藤栄作書

「世」 神奈川県知事 内山岩太郎書

「音」 鎌倉市長 山本正一書

そして「滑川」交差点の反対側にも大きな石碑が見えた。

ここが若宮大路の起点であり、ここを真っ直ぐ進むと「鎌倉八幡宮」へ。

巨大な「鎌倉安全協會碑」。

もちろん交通安全を祈念して造られた石碑。

「鎌倉安全協會碑」前から「滑川」交差点を振り返る。

「津波避難情報」

津波避難場所は1550m先の「御成中学校」であると。

間に合うのであろうか?甚だ疑問であるが。津波避難タワー建設が急務ではないのか?

そして「鎌倉八幡宮」方面に進み、「海岸橋」交差点を左折した。

右手にあったのが「篠田邱」。

鎌倉市由比ガ浜2丁目21−15。

英国調の建物。

ひときわ高くそびえる切妻屋根。

「篠田邸(旧村田邸)

この建物は、昭和5年( 1930 )に建てられた和風住宅の増築部として建築されました。

篠田邸は、浄明寺の旧華頂宮邸とともに鎌倉の

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.