PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

花びらの絨毯、オオ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前… New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前…

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

👈リンク

「化粧坂切通し」から「海蔵寺」に向かって緑を楽しみながら進む。

正面に「海蔵寺」入口が現れた。

「守本尊観世音菩薩」碑。

「弘法大師遺蹟十六井 開山玄翁禅師道場 海藏時」碑。

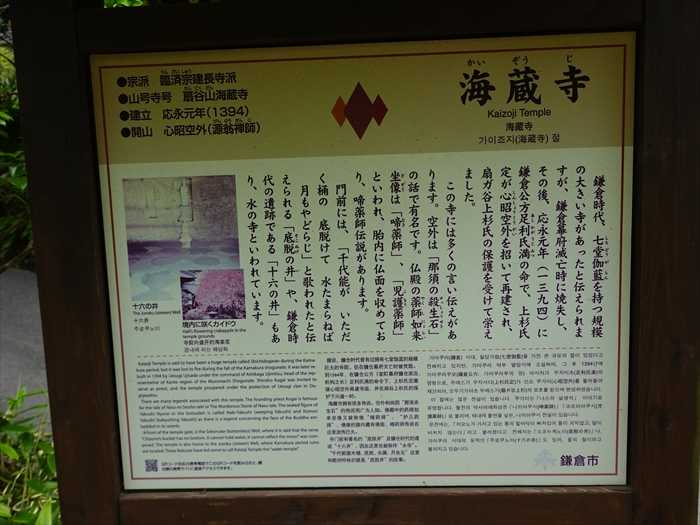

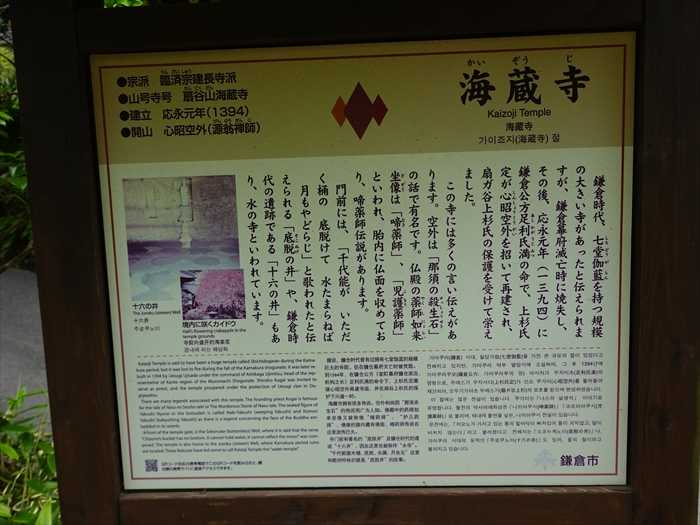

「海蔵寺(かいぞうじ)

鎌倉時代、七堂伽藍を持つ規模の大きな寺があったと伝えられていますが、鎌倉幕府滅亡時に

焼失し、その後、応永元年(1394)に鎌倉公方足利氏満の命で、上杉氏定が心昭空外を招いて

再建され、扇ガ谷上杉氏の保護を受けて栄えました。

「化粧坂切通し」から「海蔵寺」に向かって緑を楽しみながら進む。

正面に「海蔵寺」入口が現れた。

「守本尊観世音菩薩」碑。

「弘法大師遺蹟十六井 開山玄翁禅師道場 海藏時」碑。

「海蔵寺(かいぞうじ)

鎌倉時代、七堂伽藍を持つ規模の大きな寺があったと伝えられていますが、鎌倉幕府滅亡時に

焼失し、その後、応永元年(1394)に鎌倉公方足利氏満の命で、上杉氏定が心昭空外を招いて

再建され、扇ガ谷上杉氏の保護を受けて栄えました。

この寺には多くの言い伝えがあります。空外は「那須の殺生石」の話が有名です。仏殿の

薬師如来坐像は「啼薬師」「児護薬師」といわれ、胎内に仏面を収めており、啼薬師伝説が

あります。

薬師如来坐像は「啼薬師」「児護薬師」といわれ、胎内に仏面を収めており、啼薬師伝説が

あります。

門前には、「千代能が いただく桶の 底脱けて 水たまらねば 月もやどらじ」と歌われたと伝えら

れる「底脱の井」や、鎌倉時代の遺跡である「十六の井」もあり、水の寺といわれています。

● 宗 派:臨済宗建長寺派

● 山号寺号:扇谷山海蔵寺

● 建 立:応永元年(1394)

● 開 山:心昭空外(源翁禅師)

赤いハギ(萩)の花が開花を始めていた。

右側の道路脇には「底脱の井」が。

円形の井戸。

この井戸が鎌倉十井の一つ「底脱ノ井」(そこぬけのい)。

中央に歌碑が。

「千代能が いただく桶の 底抜けて 水たまらねば 月もやどらず 如大禅尼 明治ニ十七年五月建立」

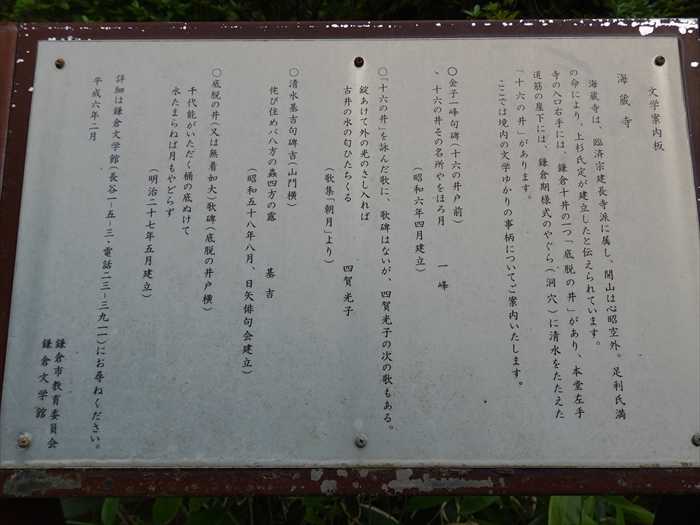

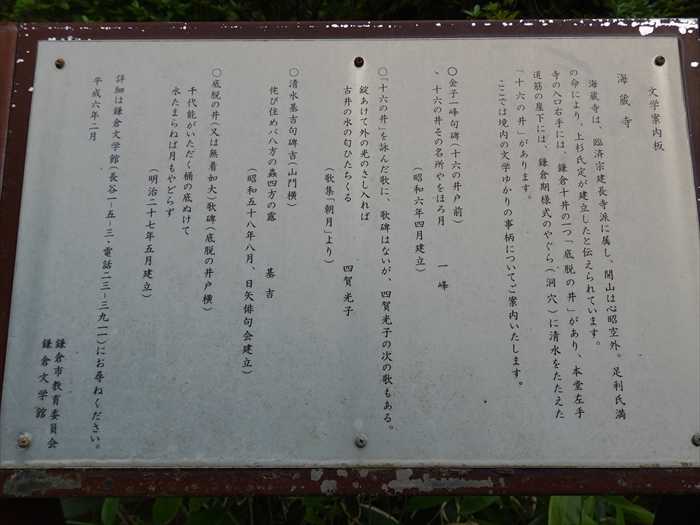

「文学案内板

海蔵寺

海蔵寺は、臨済宗建長寺派に属し、開山は心昭空外。足利氏満の命により、上杉氏定が

建立したと伝えられています

建立したと伝えられています

寺の入口右手には、鎌倉十井の一つ「底脱の井」があり、本堂左手道筋の崖下には、

鎌倉期様式のやぐら(洞穴)に清水をたたえた、「十六の井」があります。

ここでは境内の文学ゆかりの事柄についてご案内いたします。

〇金子一峰句碑(十六の井戸前) 十六の井 その名所や をほろ月 一峰

(昭和六年四月建立)

〇「十六の井」を詠んだ歌に、歌碑はないが、四賀光子の次の歌もある。

錠あけて 外の光の さし入れば 古井の水の 匂ひたちくる 四賀光子

(歌集「朝月」より)

◯清水基吉句碑吉(山門横)

侘び住めバ 八方の森 四万の露 基吉

(昭和五十八年八月、日矢俳句会建立)

◯底脱の井(又は無着如大)歌碑(底脱の井戸横)

千代能が いただく桶の 底抜けて 水たまらねば 月もやどらず

(明治ニ十七年五月建立)

旧山門への石段の両脇にはハギ(萩)が生い茂っていた。

旧山門への石段の両脇にはハギ(萩)が生い茂っていた。

赤いハギ(萩)の花が開花を始めていた。

右側の道路脇には「底脱の井」が。

円形の井戸。

この井戸が鎌倉十井の一つ「底脱ノ井」(そこぬけのい)。

中央に歌碑が。

「千代能が いただく桶の 底抜けて 水たまらねば 月もやどらず 如大禅尼 明治ニ十七年五月建立」

と刻まれているようだ。

「十井之一 底脱の井」碑。

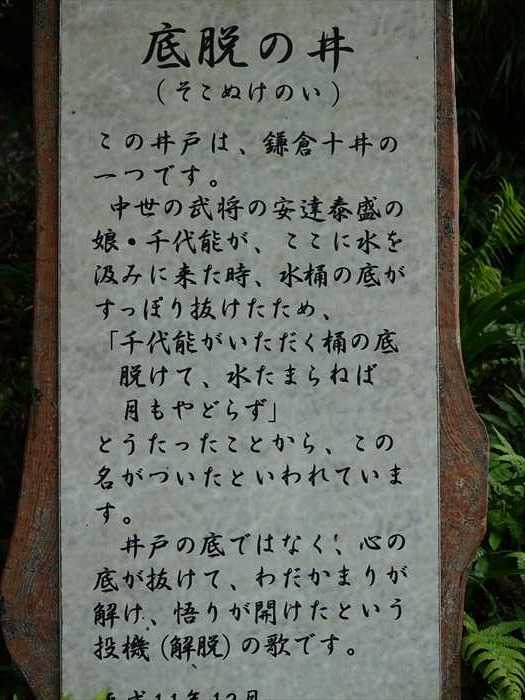

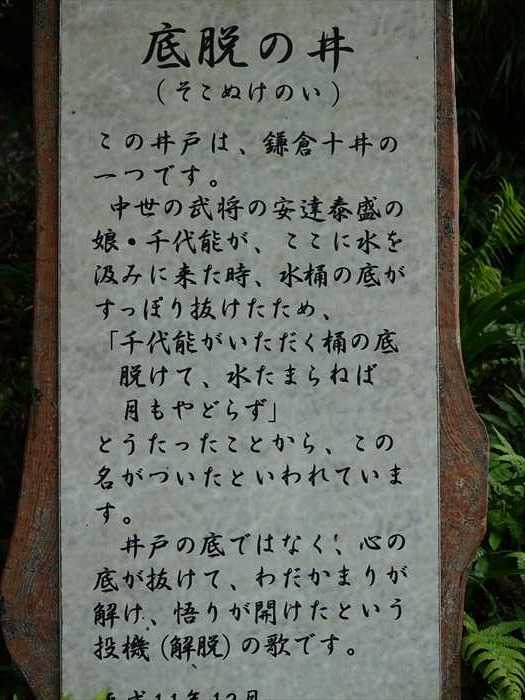

「底抜けの井(そこぬけのい)

この井戸は、鎌倉十井の一つてす。

そして「十六の井戸」の入口。

岩窟があって、その中に直径70cm、深さ50cmほどの丸く掘られた穴が縦横4つずつ

合計16個の穴が並んでいた。

「十六ノ井」と呼ばれているが、16の穴について、『扇谷山海蔵略寺縁起』には、

開山が観世音菩薩のお告げによって井戸を掘り出し、その時に観音菩薩像も出てきたと

伝えている。

「十井之一 底脱の井」碑。

「底抜けの井(そこぬけのい)

この井戸は、鎌倉十井の一つてす。

中世の武将の安達泰盛の娘・千代能が、ここに水を汲みに来た時、水桶の底がすっぽり

抜けたため、

「千代能が いただく桶の 底脱けて 水たまらねば 月もやどらず」

とうたったことから、この名がついたといわれています。

「千代能が いただく桶の 底脱けて 水たまらねば 月もやどらず」

とうたったことから、この名がついたといわれています。

井戸の底ではなく、心の底が抜けてわだかまりが解け、悟りが開けたという

投機(解脱)の歌です。」

9:30から入山可能との事であったが、時間が過ぎても入口「山門」前の竹棒はそのままに。

脇の道路を奥に散策する。

右手の断崖にもやぐらの如きものが。

更に奥に進んで行った。

私有地に付き此れより先は立ち入り禁止と。

奥には素掘りトンネルがここにもあった。

そして10分遅れでの開門。

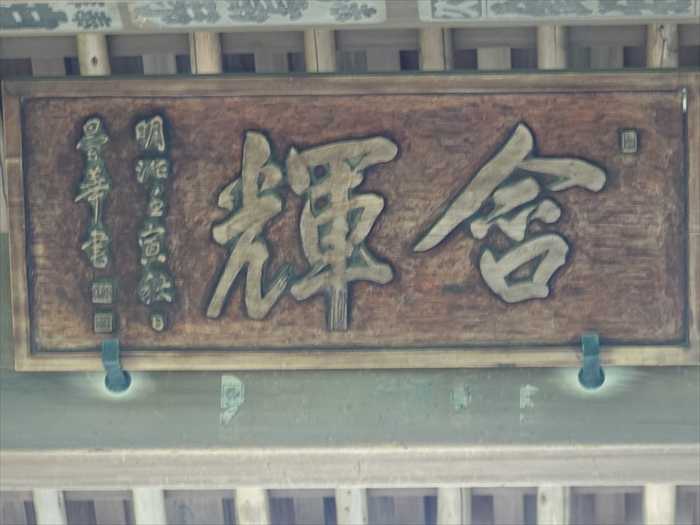

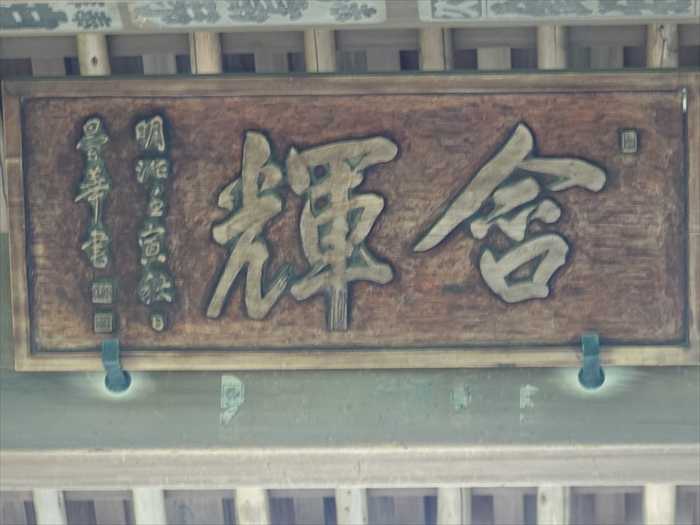

扁額は「含輝(がんき)」であろうと、くずし字判読の匠から。

山門を潜り境内へ入る。

アジサイの花。

「鐘楼」。

廻り込んで。

「梵鐘」。

正面に「本堂」。

「本堂」。

「本堂内陣」。

「屏風」。

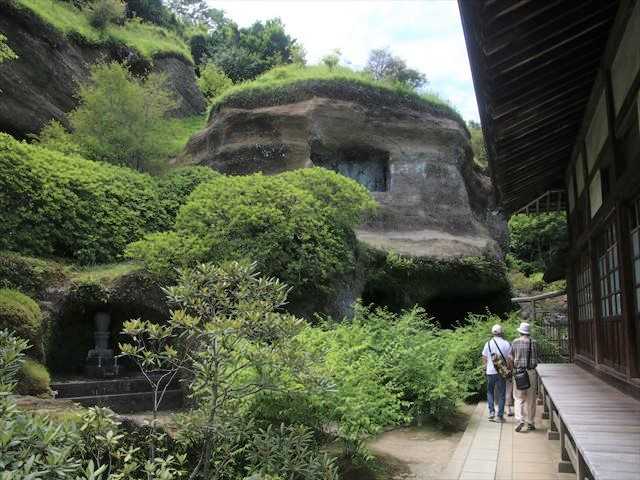

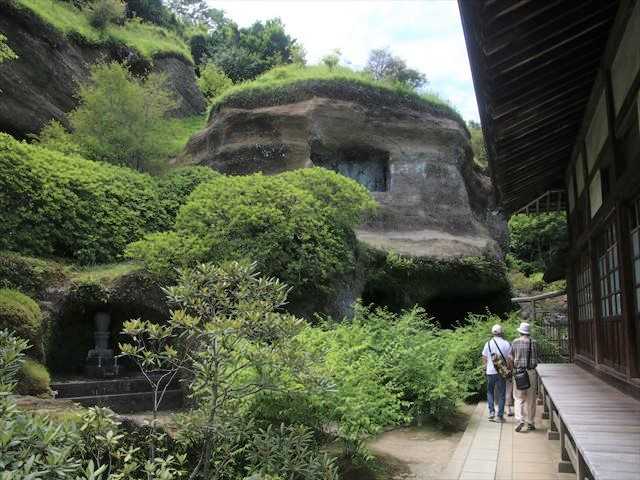

本堂左奥の「やぐら」。

下部の「やぐら」。

しばらくすると「やぐら」のある崖の上には草刈りの職人さんの姿が。ご安全に!!

石仏が生け垣から姿を出して。

左手には、薬師堂と呼ばれる仏殿が。

薬師堂の中央には、本尊の薬師如来坐像と両脇に仏様のお姿が。

中央の薬師如来坐像は鎌倉十三佛の一つ。

その胎内には空外が赤児の泣き声を頼りに土中から掘り出したと伝える仏面が納められて

いたのだと。

向かって右手に日光菩薩、

左手に月光菩薩像が。そしてその後ろの両側に十二神将像が。

ズームして。

本尊の薬師如来坐像と向かって右手に日光菩薩、左手に月光菩薩像が。

海蔵寺境内の裏山沿いに、鎌倉時代の「やぐら」が。

やぐらには五輪塔や武士の墓が並んでいた。

裏山にも多くのやぐらが。

「本堂」裏の庭園。

「https://hanako.tokyo/column/yuki-maeda-weekend/158926/」より

半夏生。

赤い和傘が。

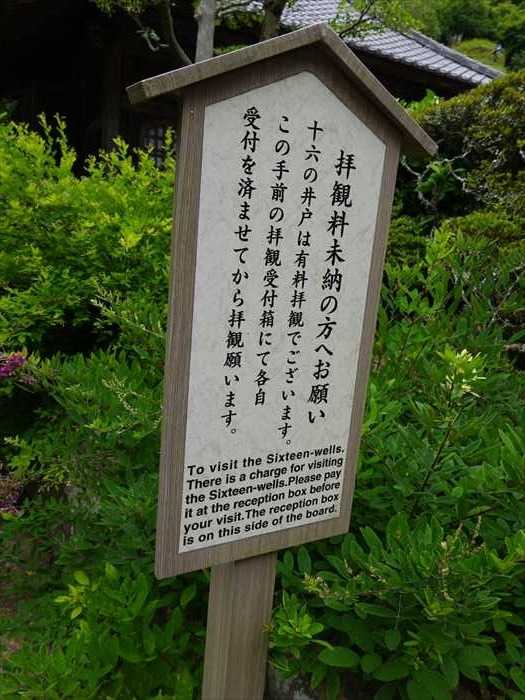

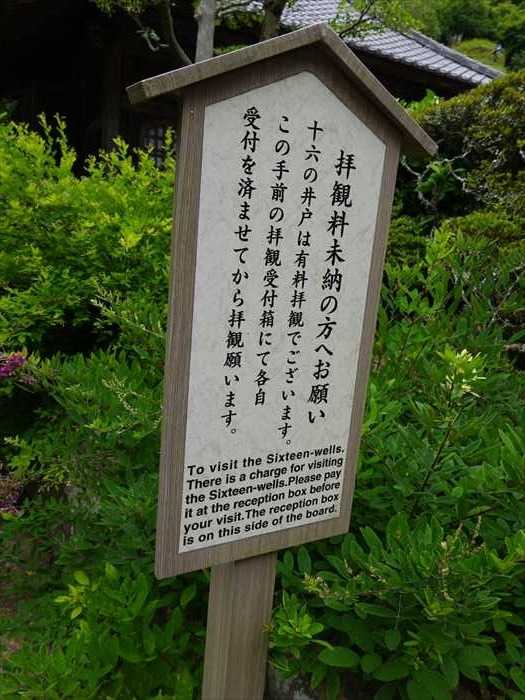

拝観料未納の方へお願い。

この表現は

十六の井戸を拝観しない方は拝観料が不要なのであろうか?

英語表現からは、そのように理解できるが。

もう少し、置き場と日本語表現をはっきりして欲しいのであった。

100円を奉納し「十六の井戸」に向かう。

海蔵寺仏殿の裏のトンネルを潜って行く。

右手に「十六の井戸」が現れた。

金子一峰の句碑。

「十六の井 その名所や をほろ月」

投機(解脱)の歌です。」

9:30から入山可能との事であったが、時間が過ぎても入口「山門」前の竹棒はそのままに。

脇の道路を奥に散策する。

右手の断崖にもやぐらの如きものが。

更に奥に進んで行った。

私有地に付き此れより先は立ち入り禁止と。

奥には素掘りトンネルがここにもあった。

そして10分遅れでの開門。

扁額は「含輝(がんき)」であろうと、くずし字判読の匠から。

山門を潜り境内へ入る。

アジサイの花。

「鐘楼」。

廻り込んで。

「梵鐘」。

正面に「本堂」。

「本堂」。

「本堂内陣」。

「屏風」。

本堂左奥の「やぐら」。

下部の「やぐら」。

しばらくすると「やぐら」のある崖の上には草刈りの職人さんの姿が。ご安全に!!

石仏が生け垣から姿を出して。

左手には、薬師堂と呼ばれる仏殿が。

薬師堂の中央には、本尊の薬師如来坐像と両脇に仏様のお姿が。

中央の薬師如来坐像は鎌倉十三佛の一つ。

その胎内には空外が赤児の泣き声を頼りに土中から掘り出したと伝える仏面が納められて

いたのだと。

向かって右手に日光菩薩、

左手に月光菩薩像が。そしてその後ろの両側に十二神将像が。

ズームして。

本尊の薬師如来坐像と向かって右手に日光菩薩、左手に月光菩薩像が。

海蔵寺境内の裏山沿いに、鎌倉時代の「やぐら」が。

やぐらには五輪塔や武士の墓が並んでいた。

やぐらの中に小さな鳥居も。

裏山にも多くのやぐらが。

「本堂」裏の庭園。

「https://hanako.tokyo/column/yuki-maeda-weekend/158926/」より

半夏生。

赤い和傘が。

拝観料未納の方へお願い。

この表現は

十六の井戸を拝観しない方は拝観料が不要なのであろうか?

英語表現からは、そのように理解できるが。

もう少し、置き場と日本語表現をはっきりして欲しいのであった。

100円を奉納し「十六の井戸」に向かう。

海蔵寺仏殿の裏のトンネルを潜って行く。

右手に「十六の井戸」が現れた。

金子一峰の句碑。

「十六の井 その名所や をほろ月」

(昭和六年四月建立)

そして「十六の井戸」の入口。

岩窟があって、その中に直径70cm、深さ50cmほどの丸く掘られた穴が縦横4つずつ

合計16個の穴が並んでいた。

「十六ノ井」と呼ばれているが、16の穴について、『扇谷山海蔵略寺縁起』には、

開山が観世音菩薩のお告げによって井戸を掘り出し、その時に観音菩薩像も出てきたと

伝えている。

一方で、弘法大師が掘ったもので、仏に奉納する水を汲んだ井戸であるとする伝説も残されている。

また、学者の中には納骨穴ではないかという説もある。

謎の多い井戸で、詳しいことは解明されていない

参考までに、宝戒寺裏の滑川沿いで、1935年(昭和10年)に発見された「紅葉山やぐら」

でも、「十六ノ井」と同じ形のものが発見されているのだと。

岩窟内部正面の壁面には、「観音菩薩像」が安置されていた。

「観音菩薩像」をズームして。

この像は、1446年(文政6年)に安置された石像といわれ、その以前までは青銅製の

観音菩薩像が安置されていたという。観音菩薩像の下に置かれているのは弘法大師像。

観音像左の壁面には、1306年(嘉元4年)の銘が入った阿弥陀三尊来迎図を刻んだ板碑が

はめ込まれているのだと。

帰路も素掘りのトンネルを潜って。

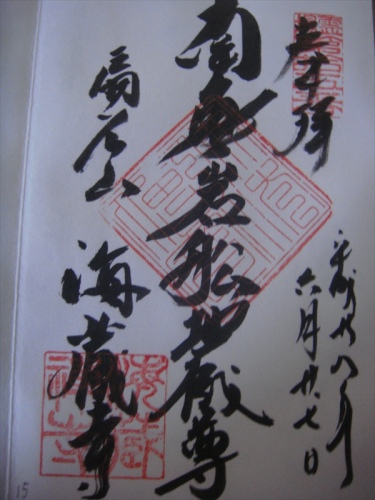

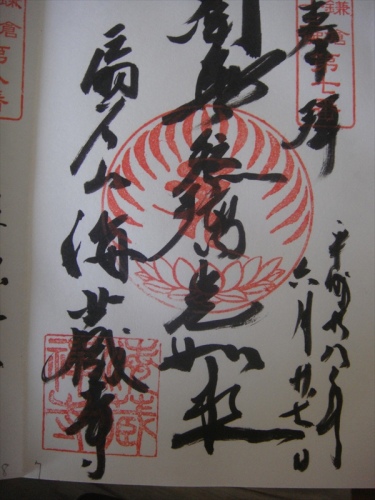

以前に頂いた「鎌倉二十四地蔵十五番 海藏寺」の「岩船地蔵尊」 の御朱印。

駐車場奥にもやぐらが。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

参考までに、宝戒寺裏の滑川沿いで、1935年(昭和10年)に発見された「紅葉山やぐら」

でも、「十六ノ井」と同じ形のものが発見されているのだと。

岩窟内部正面の壁面には、「観音菩薩像」が安置されていた。

「観音菩薩像」をズームして。

この像は、1446年(文政6年)に安置された石像といわれ、その以前までは青銅製の

観音菩薩像が安置されていたという。観音菩薩像の下に置かれているのは弘法大師像。

観音像左の壁面には、1306年(嘉元4年)の銘が入った阿弥陀三尊来迎図を刻んだ板碑が

はめ込まれているのだと。

帰路も素掘りのトンネルを潜って。

以前に頂いた「鎌倉二十四地蔵十五番 海藏寺」の「岩船地蔵尊」 の御朱印。

以前頂いた「鎌倉十三仏七番 海藏時」の「薬師如来」の御朱印。

駐車場奥にもやぐらが。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.