PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

花びらの絨毯、オオ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前… Gママさん

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前…

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

『光明寺』を後にして、「逗子マリーナ」方向に進む。

道路脇に咲いていた花は「ハブランサス」であろうか?

「内藤家墓地」が左手に広がる。

『光明寺』を後にして、「逗子マリーナ」方向に進む。

道路脇に咲いていた花は「ハブランサス」であろうか?

「内藤家墓地」が左手に広がる。

光明寺の内藤家の墓所には、高さ3メートルを超す宝篋印塔や五輪塔が整然と並んでいる。

磐城平藩主・日向延岡藩主の内藤家歴代の墓。

内藤家の墓所は、深川の霊厳寺にあったが、内藤義概のときに寺領150石が寄進され、

光明寺に移ってきたと考えられている。

内藤忠興寄進状にも「50石」を加えて200石を寄進するとある(実際に移ってきた

時期は不明)。

光明寺の国宝「当麻曼荼羅縁起絵巻」は、内藤家から寄進されたもの。

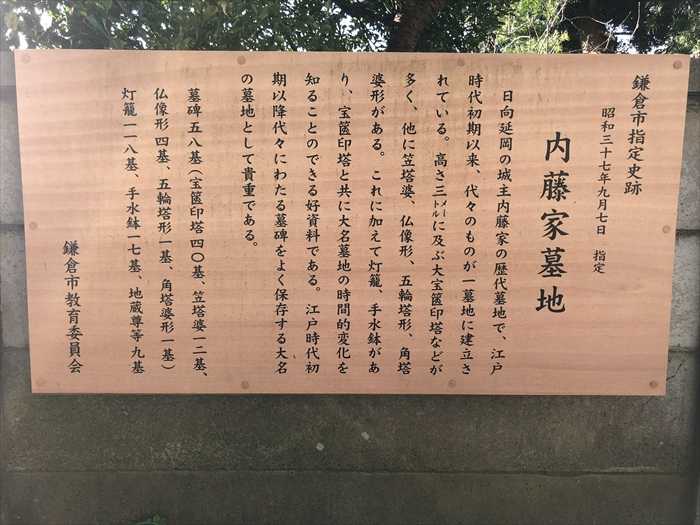

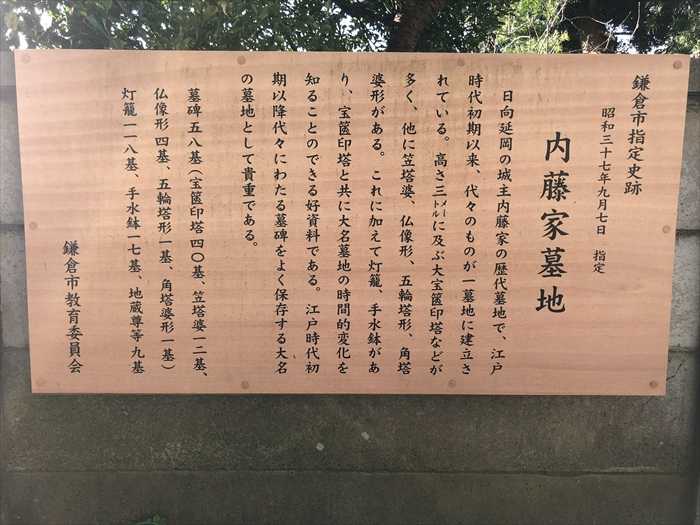

「鎌倉市指定史跡

内藤家の墓所は、深川の霊厳寺にあったが、内藤義概のときに寺領150石が寄進され、

光明寺に移ってきたと考えられている。

内藤忠興寄進状にも「50石」を加えて200石を寄進するとある(実際に移ってきた

時期は不明)。

光明寺の国宝「当麻曼荼羅縁起絵巻」は、内藤家から寄進されたもの。

「鎌倉市指定史跡

昭和三十七年九月七日指定

内藤家墓地

日向延岡の城主内藤家の歴代墓地で、江戸時代初期以来、代々のものが一墓地に建立されている。

高さ三メートルに及ぶ大宝篋印塔などが多く、他に笠塔姿、仏像形、五輪塔形姿形がある。

これに加えて灯籠、手水鉢があり宝篋印塔と共に大名墓地の時間的変化を知ることのできる

好資料である。江戸時代初期以降代々にわたる墓碑をよく保存する大名の墓地として貴重である。

墓碑五八基(宝篋印塔四〇基、笠塔姿一ニ基、仏像形四基、五輪塔形一基、角塔姿形一基)

灯籠一一八基、手水鉢一七基、地蔵尊等九基」

宝篋印塔、灯籠が並ぶ。

今でも毎年6月下旬には「いわき」、「延岡」両市の内藤家ゆかりの人たちが集い、墓地の除草、

清掃を行った後、盛大な供養会を催し、伝統の盆踊りが揃いの浴衣で仏前に奉納されるのだと。

今年は、このコロナ禍で中止になったのであろうか、雑草が生い茂っていたが・・・。

光明寺は、浄土宗を信仰した内藤家の菩提寺。

江戸初期、内藤家磐城平藩の初代は政長、後1747年、6代政樹のとき日向・延岡藩に

転封となった。

この墓地には磐城平藩初代から日向・延岡藩の末代までの墓所が一同に祀られているとされる。

このように整然と一カ所に揃っているのは大変めずらしい。

大型の宝篋印塔が立ち並ぶ姿は壮観。

道路沿いの大宝篋印塔。

地蔵尊。

そして更に進むと前方に「(仮称) 材木座(ざいもくざ)隧道」が現れた。

延長 39.8m 道路幅 5.0m (スペックは鎌倉市社会基盤施設白書より)

「鎌倉市立第一中学校」の手前にある隧道。重厚なシェッド(shed)に前後がガードされていた。

「(仮称) 材木座(ざいもくざ)隧道」を進む。

そして右手に「鎌倉市立第一中学校」の正門が現れた。

その先左側にあったのが「かながわの景勝50選 光明寺裏山の展望」碑。

しかしこの場所からは、前方の木々が邪魔をして展望は殆ど見えなかった。

更に進むと展望デッキが2箇所あった。

この場所からは辛うじて。

しかしこの日は梅雨の合間の曇天で霞が架かって視界不良。

材木座海岸から由比ヶ浜が見えはしたが。

そして更に進み「秋葉山大権現社」を目指す。

道の行き止まりにあった石鳥居は「秋葉山大権現社」の一の鳥居。

ここは「光明寺」の裏山への上口なのであった。

一の鳥居を潜ると、獣道の如き参道が前方に。

参道の坂道沿いにあった数々の石仏像。

途中から石段も。

参道の石仏は18体あり、いずれも江戸期の物であるらしい。

そして上り詰めた場所には二の鳥居があった。

枯れた手水舎。

「秋葉山大権現社」の境内。

そして想像していたものよりは小さい「秋葉山大権現社」。

祭神は「火之迦具土之大神(ひのかぐつちのおおかみ)」

秋葉権現は火災盗難を防ぐ権現で光明寺域内鎮護の社であると。

伝えによれば、当山三十三世深譽伝察上人が身を天狗に現じて当山を守護したと伝えられて

いると。

「浄土宗大本山光明寺の火伏せの守護神であり、材木座や小坪の漁民にとっては

水上交通安全の神。

『光明寺代々年代略記』によると正徳4年(1714)秋葉山本宮より勧請したのが始まりと

される。

秋葉山本宮は遠州の秋葉神社(静岡県周智郡春野町)。この社は火除け・水除けの神として

知られる。

名物行事であった祭礼前夜のおかがり焚きは、遠くからは山全体が燃えている様に見えた

というが、明治30年(1897)にとりやめになった。かつては光明寺境内に芝居小屋が立つ

ほどににぎわったという祭礼も、現在では稚児行列と山上での読経だけが行なわれている。」

とのネット情報も。

そして歩いて来た坂をひたすら戻り、次の目的地の「北条経時公・良忠上人墓所」に

到着した。「御廟所➡」と書かれた案内板が。

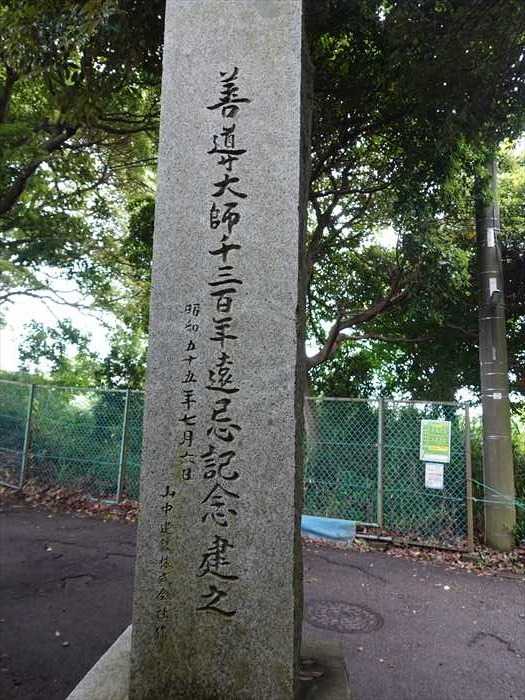

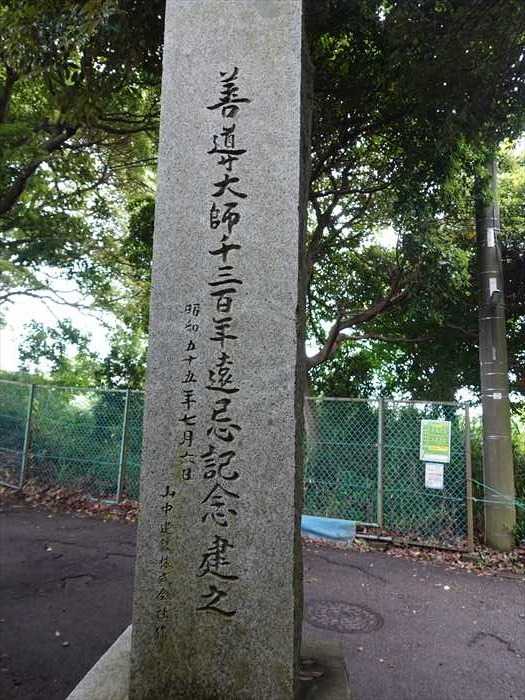

「浄土宗三祖 光明寺開山 良忠上人御廟参道」と刻まれた石碑。

側面には「善導大師千三百年遠忌記念建之」と。

善導大師は、中国浄土教の僧侶で「称名念仏(しょうみょうねんぶつ)」といわれる仏さまの

名号、特に浄土教においては「南無阿弥陀仏」の名号を口に出して称える念仏を中心とした

浄土思想を確立した人物であると。

善導大師の教えは、後の中世日本の法然上人や親鸞聖人に多大な影響を与え、浄土宗では

「浄土五祖」の第三祖、浄土真宗では「七高僧」の第五祖とされている。

浄土宗の仏壇ではご本尊の脇侍として善導大師を祀りますが、善導大師の絵像には口から雲に

のった阿弥陀仏を吐き出しているようなお姿で描かれているものがあると。

「鎌倉市立第一中学校」のグランドの裏の石畳の道を進む。

御廟参道左側の崖には横穴が。

天井が丸く、やぐらではなく、防空壕か横穴古墳(甌穴墓)であろうか。

途中から左手に墓石が並ぶ。

入口左に建つ石碑には「南無阿弥陀仏」と。

そして奥の左手の石段を上ると大きな塔身が卵形の無縫塔(むほうとう)が並んでいた。

ここ光明寺裏山(天照山)の中腹にあったのは、開山然阿良忠をはじめとする歴代住職の

廟所なのであった。

右側之墓石群。

左側の墓石群。

中央の墓石群を再び。

こちらが「浄土宗三祖 光明寺開山 良忠上人御廟」。

近づいて。

良忠上人は石見国(島根県)に生まれ、深く学問を学ばれた後、38歳で聖光上人の弟子となり、

法然上人の教えを受け継ぎ、浄土宗の三祖に呼ばれる。また良忠上人は、浄土宗に関する多くの

書物を残し、弘安10年(1287年)に、89歳の高齢で入寂した。その後、生前の功績が認められ

伏見天皇より「記主禅師」の謚号を賜った。本堂横の池のある庭園が記主庭園と

名付けられているのはこのことに由来する。

御廟は余りにも立派なので驚いたのあった。

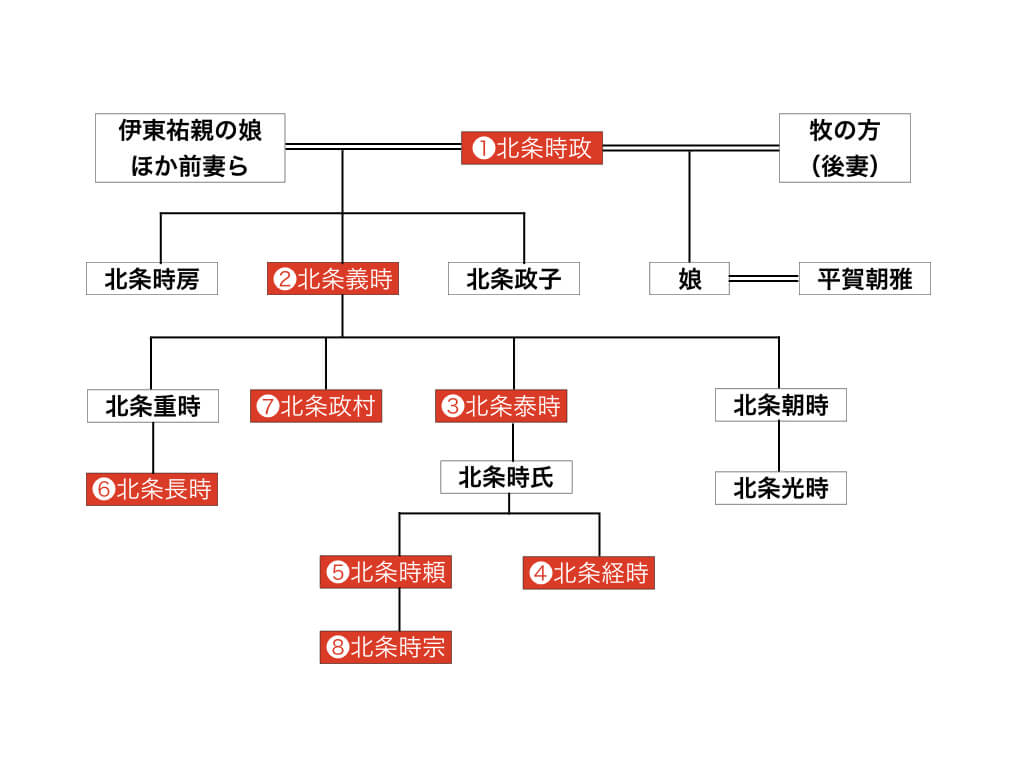

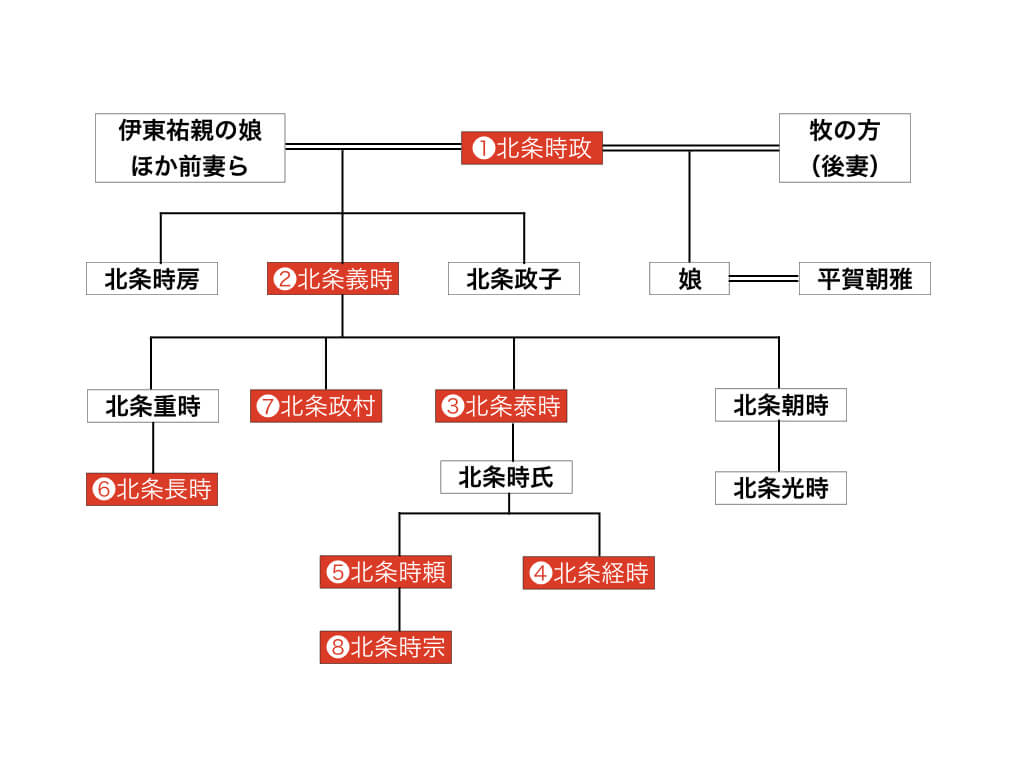

第3代執権の北条泰時の嫡男であった北条時氏の長男。

母は賢母で名高い松下禅尼で、第5代執権となる北条時頼や北条時定の同母兄にあたる。

【https://manareki.com/hojo_tunetoki】より

「北条経時の墓」に近づいて。

内藤家墓地

日向延岡の城主内藤家の歴代墓地で、江戸時代初期以来、代々のものが一墓地に建立されている。

高さ三メートルに及ぶ大宝篋印塔などが多く、他に笠塔姿、仏像形、五輪塔形姿形がある。

これに加えて灯籠、手水鉢があり宝篋印塔と共に大名墓地の時間的変化を知ることのできる

好資料である。江戸時代初期以降代々にわたる墓碑をよく保存する大名の墓地として貴重である。

墓碑五八基(宝篋印塔四〇基、笠塔姿一ニ基、仏像形四基、五輪塔形一基、角塔姿形一基)

灯籠一一八基、手水鉢一七基、地蔵尊等九基」

宝篋印塔、灯籠が並ぶ。

今でも毎年6月下旬には「いわき」、「延岡」両市の内藤家ゆかりの人たちが集い、墓地の除草、

清掃を行った後、盛大な供養会を催し、伝統の盆踊りが揃いの浴衣で仏前に奉納されるのだと。

今年は、このコロナ禍で中止になったのであろうか、雑草が生い茂っていたが・・・。

光明寺は、浄土宗を信仰した内藤家の菩提寺。

江戸初期、内藤家磐城平藩の初代は政長、後1747年、6代政樹のとき日向・延岡藩に

転封となった。

この墓地には磐城平藩初代から日向・延岡藩の末代までの墓所が一同に祀られているとされる。

このように整然と一カ所に揃っているのは大変めずらしい。

大型の宝篋印塔が立ち並ぶ姿は壮観。

道路沿いの大宝篋印塔。

地蔵尊。

そして更に進むと前方に「(仮称) 材木座(ざいもくざ)隧道」が現れた。

延長 39.8m 道路幅 5.0m (スペックは鎌倉市社会基盤施設白書より)

「鎌倉市立第一中学校」の手前にある隧道。重厚なシェッド(shed)に前後がガードされていた。

「(仮称) 材木座(ざいもくざ)隧道」を進む。

そして右手に「鎌倉市立第一中学校」の正門が現れた。

その先左側にあったのが「かながわの景勝50選 光明寺裏山の展望」碑。

しかしこの場所からは、前方の木々が邪魔をして展望は殆ど見えなかった。

更に進むと展望デッキが2箇所あった。

この場所からは辛うじて。

しかしこの日は梅雨の合間の曇天で霞が架かって視界不良。

材木座海岸から由比ヶ浜が見えはしたが。

そして更に進み「秋葉山大権現社」を目指す。

道の行き止まりにあった石鳥居は「秋葉山大権現社」の一の鳥居。

ここは「光明寺」の裏山への上口なのであった。

一の鳥居を潜ると、獣道の如き参道が前方に。

参道の坂道沿いにあった数々の石仏像。

途中から石段も。

参道の石仏は18体あり、いずれも江戸期の物であるらしい。

そして上り詰めた場所には二の鳥居があった。

枯れた手水舎。

「秋葉山大権現社」の境内。

そして想像していたものよりは小さい「秋葉山大権現社」。

祭神は「火之迦具土之大神(ひのかぐつちのおおかみ)」

秋葉権現は火災盗難を防ぐ権現で光明寺域内鎮護の社であると。

伝えによれば、当山三十三世深譽伝察上人が身を天狗に現じて当山を守護したと伝えられて

いると。

「浄土宗大本山光明寺の火伏せの守護神であり、材木座や小坪の漁民にとっては

水上交通安全の神。

『光明寺代々年代略記』によると正徳4年(1714)秋葉山本宮より勧請したのが始まりと

される。

秋葉山本宮は遠州の秋葉神社(静岡県周智郡春野町)。この社は火除け・水除けの神として

知られる。

名物行事であった祭礼前夜のおかがり焚きは、遠くからは山全体が燃えている様に見えた

というが、明治30年(1897)にとりやめになった。かつては光明寺境内に芝居小屋が立つ

ほどににぎわったという祭礼も、現在では稚児行列と山上での読経だけが行なわれている。」

とのネット情報も。

そして歩いて来た坂をひたすら戻り、次の目的地の「北条経時公・良忠上人墓所」に

到着した。「御廟所➡」と書かれた案内板が。

「浄土宗三祖 光明寺開山 良忠上人御廟参道」と刻まれた石碑。

側面には「善導大師千三百年遠忌記念建之」と。

善導大師は、中国浄土教の僧侶で「称名念仏(しょうみょうねんぶつ)」といわれる仏さまの

名号、特に浄土教においては「南無阿弥陀仏」の名号を口に出して称える念仏を中心とした

浄土思想を確立した人物であると。

善導大師の教えは、後の中世日本の法然上人や親鸞聖人に多大な影響を与え、浄土宗では

「浄土五祖」の第三祖、浄土真宗では「七高僧」の第五祖とされている。

浄土宗の仏壇ではご本尊の脇侍として善導大師を祀りますが、善導大師の絵像には口から雲に

のった阿弥陀仏を吐き出しているようなお姿で描かれているものがあると。

「鎌倉市立第一中学校」のグランドの裏の石畳の道を進む。

御廟参道左側の崖には横穴が。

天井が丸く、やぐらではなく、防空壕か横穴古墳(甌穴墓)であろうか。

途中から左手に墓石が並ぶ。

入口左に建つ石碑には「南無阿弥陀仏」と。

そして奥の左手の石段を上ると大きな塔身が卵形の無縫塔(むほうとう)が並んでいた。

ここ光明寺裏山(天照山)の中腹にあったのは、開山然阿良忠をはじめとする歴代住職の

廟所なのであった。

右側之墓石群。

左側の墓石群。

中央の墓石群を再び。

こちらが「浄土宗三祖 光明寺開山 良忠上人御廟」。

近づいて。

良忠上人は石見国(島根県)に生まれ、深く学問を学ばれた後、38歳で聖光上人の弟子となり、

法然上人の教えを受け継ぎ、浄土宗の三祖に呼ばれる。また良忠上人は、浄土宗に関する多くの

書物を残し、弘安10年(1287年)に、89歳の高齢で入寂した。その後、生前の功績が認められ

伏見天皇より「記主禅師」の謚号を賜った。本堂横の池のある庭園が記主庭園と

名付けられているのはこのことに由来する。

御廟は余りにも立派なので驚いたのあった。

そして左手奥、写真中央にあったのが「北条経時の墓」。

北条 経時は、鎌倉時代前期の北条氏得宗家の一門。鎌倉幕府の4代執権。第3代執権の北条泰時の嫡男であった北条時氏の長男。

母は賢母で名高い松下禅尼で、第5代執権となる北条時頼や北条時定の同母兄にあたる。

「北条氏の系図」をネットから。

【https://manareki.com/hojo_tunetoki】より

「北条経時の墓」に近づいて。

「蓮華寺殿 當山願主 安楽大居士」の文字が刻まれていた。

法名は「蓮華寺殿安楽大禅定門」であると。

立派な御廟の白塀の外側には比較的小さな石廟と墓石も。

「浄土宗三祖 光明寺開山 良忠上人御廟」を振り返る。

そして「北条経時公・良忠上人墓所」を後にして坂道を下る。

こちらが「(仮称) 材木座(ざいもくざ)隧道」の「鎌倉市立第一中学校」側の入口。

そして坂の途中から「由比ヶ浜」を見る。

右手に「光明寺」の巨大「山門」の屋根が見えた。

晴天の冬の日には・・・。

【http://kama-kenbun1.seesaa.net/article/202001kama0110.html】より

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

法名は「蓮華寺殿安楽大禅定門」であると。

立派な御廟の白塀の外側には比較的小さな石廟と墓石も。

「浄土宗三祖 光明寺開山 良忠上人御廟」を振り返る。

そして「北条経時公・良忠上人墓所」を後にして坂道を下る。

こちらが「(仮称) 材木座(ざいもくざ)隧道」の「鎌倉市立第一中学校」側の入口。

そして坂の途中から「由比ヶ浜」を見る。

右手に「光明寺」の巨大「山門」の屋根が見えた。

晴天の冬の日には・・・。

【http://kama-kenbun1.seesaa.net/article/202001kama0110.html】より

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.