PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

舞子海上プロムナー…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

【 鎌倉の寺社リスト 】 👈リンク

鎌倉市小町2丁目15と16の境の住宅街の道を進み「宇津宮辻子幕府跡

ばくふあと) 」に向かう。

そして角にあった「宇津宮辻子幕府跡」に到着した。

鎌倉市小町2-15-19。

「宇津宮辻幕府舊蹟」碑。

「鎌倉幕府ハ初メ大蔵(オオク ラ)ニ在リシガ 嘉禄(カロク) 元年(1225)政子薨(コウ:死)ジテ

ヨリ之ヲ他ニ遷(移)サントノ議(論)起リ及(スナワ)チ時房(トキフサ) 康時(ヤストキ)等

巡検評議ノ末 同年十一月此ノ他ニ造営 十二月将軍藤原頼経(ヨリツネ)此ニ移リ住ス

爾後(以後)嘉禎(カテイ)二年(1236)頼経再ビ之 ヲ若宮大路ニ遷(移)セルマデ 天下ノ政令ノ

此ニ出ズルモ ノ凡(オヨ)ソ十二年ナリ」

【鎌倉幕府の場所は最初大蔵 (おおくら)にありましたが、 1225年源頼朝の妻政子が亡くなった

時に別の場所に移すことが検討され、北条時房(ときふさ)、北条康時(やすとき) などが議論の末、

同じ年の11 月にこの場所に建設され、12 月には将軍の藤原頼経(よりつね)がここに移り住み

ました。その後1236年に頼経が更に幕府を若宮大路に移すまでの12年間は、幕府の政治は

ここで行われました。】

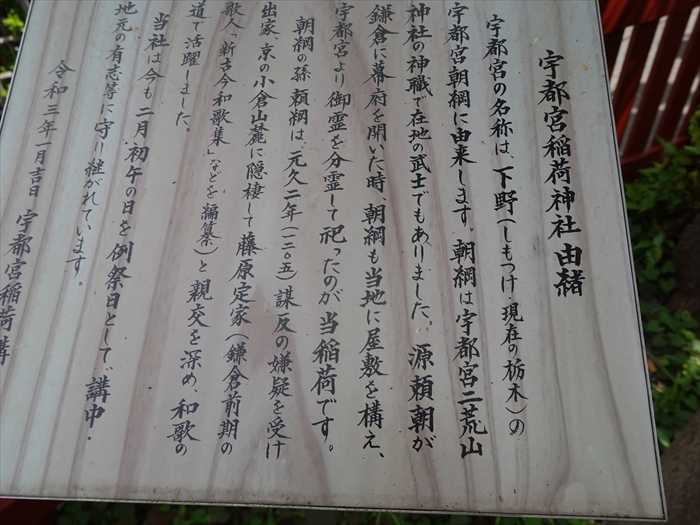

「宇都宮稲荷神社 由緒

宇都宮の名称は、下野(しもつけ・現在の栃木県)の宇都宮朝綱に由来します。朝綱は宇都宮

二荒山神社の神職で在地の武士でもありました。源頼朝が鎌倉に幕府を開いた時、朝綱も当地に

屋敷を構え、宇都宮より御霊を分霊して祀ったのが当稲荷です。

朝綱の孫 頼綱は、元久2年(1205年)謀反の嫌疑を受け出家、今日の小倉山麓に隠棲して

藤原定家(鎌倉前記の歌人「新古今和歌集」などを編纂)と親交を深め、和歌の道で活躍

しました。

当社では今も2月初午の日を例祭日として、講中・地元の有志等に守り継がれています。」

正面に「社殿」。

1190年前後に宇都宮二荒山神社(末社・初辰稲荷神社から?)から分霊を受けて創祀。

ご祭神:稲荷大明神(稲荷神)

ご利益:商売繁盛、五穀豊穣、安全祈願。

幟には「宇都宮稲荷大明神」。

そして「若宮大路」に出ると右手にあったのが「カトリック雪ノ下教会」。

鎌倉市小町2丁目14−4。

「カトリック雪ノ下教会」の建物。

この後、段葛から再び。

壁にはイコン・「絶えざる御助けの聖母」が。

そしてその手前・隣りにあったのが「 鎌倉彫資料館 」👈リンク。

鎌倉市小町2-15-13。

室町時代〜現代までの名品および資料約50点を展示。

制作工程の映像も常時上映している。

2時間彫刻体験も人気があり、専任講師による丁寧な指導で初心者でも気軽に楽しめる と。

(HPより要事前予約/有料)。

この後段葛から。

そして「二の鳥居前」交差点まで戻る。

角には二基の石碑があった。

「大國主神 猿田彦之神 少毘古 那 神」碑。

「猿田彦大神」碑。

そして交差点角から二の鳥居を見る。

「鶴岡八幡宮」碑。

「狛犬」、「二の鳥居」、「段葛」を正面から見る。

「段葛」案内板。

「段葛

【 鎌倉の寺社リスト 】 👈リンク

鎌倉市小町2丁目15と16の境の住宅街の道を進み「宇津宮辻子幕府跡

ばくふあと) 」に向かう。

そして角にあった「宇津宮辻子幕府跡」に到着した。

鎌倉市小町2-15-19。

「宇津宮辻幕府舊蹟」碑。

「鎌倉幕府ハ初メ大蔵(オオク ラ)ニ在リシガ 嘉禄(カロク) 元年(1225)政子薨(コウ:死)ジテ

ヨリ之ヲ他ニ遷(移)サントノ議(論)起リ及(スナワ)チ時房(トキフサ) 康時(ヤストキ)等

巡検評議ノ末 同年十一月此ノ他ニ造営 十二月将軍藤原頼経(ヨリツネ)此ニ移リ住ス

爾後(以後)嘉禎(カテイ)二年(1236)頼経再ビ之 ヲ若宮大路ニ遷(移)セルマデ 天下ノ政令ノ

此ニ出ズルモ ノ凡(オヨ)ソ十二年ナリ」

【鎌倉幕府の場所は最初大蔵 (おおくら)にありましたが、 1225年源頼朝の妻政子が亡くなった

時に別の場所に移すことが検討され、北条時房(ときふさ)、北条康時(やすとき) などが議論の末、

同じ年の11 月にこの場所に建設され、12 月には将軍の藤原頼経(よりつね)がここに移り住み

ました。その後1236年に頼経が更に幕府を若宮大路に移すまでの12年間は、幕府の政治は

ここで行われました。】

「宇都宮稲荷神社 由緒

宇都宮の名称は、下野(しもつけ・現在の栃木県)の宇都宮朝綱に由来します。朝綱は宇都宮

二荒山神社の神職で在地の武士でもありました。源頼朝が鎌倉に幕府を開いた時、朝綱も当地に

屋敷を構え、宇都宮より御霊を分霊して祀ったのが当稲荷です。

朝綱の孫 頼綱は、元久2年(1205年)謀反の嫌疑を受け出家、今日の小倉山麓に隠棲して

藤原定家(鎌倉前記の歌人「新古今和歌集」などを編纂)と親交を深め、和歌の道で活躍

しました。

当社では今も2月初午の日を例祭日として、講中・地元の有志等に守り継がれています。」

正面に「社殿」。

1190年前後に宇都宮二荒山神社(末社・初辰稲荷神社から?)から分霊を受けて創祀。

ご祭神:稲荷大明神(稲荷神)

ご利益:商売繁盛、五穀豊穣、安全祈願。

幟には「宇都宮稲荷大明神」。

そして「若宮大路」に出ると右手にあったのが「カトリック雪ノ下教会」。

鎌倉市小町2丁目14−4。

「カトリック雪ノ下教会」の建物。

この後、段葛から再び。

壁にはイコン・「絶えざる御助けの聖母」が。

そしてその手前・隣りにあったのが「 鎌倉彫資料館 」👈リンク。

鎌倉市小町2-15-13。

室町時代〜現代までの名品および資料約50点を展示。

制作工程の映像も常時上映している。

2時間彫刻体験も人気があり、専任講師による丁寧な指導で初心者でも気軽に楽しめる と。

(HPより要事前予約/有料)。

この後段葛から。

そして「二の鳥居前」交差点まで戻る。

角には二基の石碑があった。

「大國主神 猿田彦之神 少毘古 那 神」碑。

「猿田彦大神」碑。

そして交差点角から二の鳥居を見る。

「鶴岡八幡宮」碑。

「狛犬」、「二の鳥居」、「段葛」を正面から見る。

「段葛」案内板。

「段葛

ーノ島居より八幡宮までの一直線の参道を若宮大路と称し、京都の内裏に至る朱雀大路に

ならって造られたと云われる。二ノ鳥居より三ノ鳥居に至る中央の一段高い参道を特に

段葛と呼び、別名「置石」ともいわれるこの道は古くは海岸まで続いていた。

ならって造られたと云われる。二ノ鳥居より三ノ鳥居に至る中央の一段高い参道を特に

段葛と呼び、別名「置石」ともいわれるこの道は古くは海岸まで続いていた。

養和2年(1182)3月源頼朝公は妻政子の安産を祈って、従来の参道を整備した。

この普請には頼朝公自ら指図をし、北条時政を始めとする武士達が土石を運び、葛石を積んで

この普請には頼朝公自ら指図をし、北条時政を始めとする武士達が土石を運び、葛石を積んで

この道を築いたのである。

段葛は鶴岡八幡宮境内の一部で、鎌倉だけに残る形式の古道として現在は国の史跡に指定

されている。参道としての威厳と史跡の保全、桜並木の景観回復等を目的として平成28年

(2016)大正時代より100年ぶりの整備工事を行い、花の季節には特に美しい景観となる。」

大きな白マスクをした狛犬(右)。

鶴岡八幡宮の本宮(上宮)楼門に掲げられた額の「八」の字は、神聖な神の使いとされている

二羽の鳩で表現されている。これと同じものがこのマスクにも。

大きな白マスクをした狛犬(左)。

「二の鳥居」。

「段葛」を見る。

「段葛」碑。

「段葛(ダンカズラ)一(イツ)ニ置石(オキイシ)ト称ス 寿永(ジュエイ)元年(1182)三月

頼朝ソノ夫人政子ノ平産(安産)祈祷ノ為メ 鶴丘(八幡宮)社頭ヨリ由比海浜大鳥居辺ニ

亘(ワタ)リテ之ヲ築ク ソノ土石ハ北条時政(トキマサ)ヲ始メ源氏家ノ諸将ノ

是ガ運搬ニ従ヘル所ノモノナリ 明治ノ初年ニ至リ二ノ鳥居以南其ノ形失ヘリ」

【段葛(だんかずら)は、置石(おきいし)ともいいます。1182年3月に、頼朝は、妻の政子の

安産の願いを込めて、鶴丘八幡宮の前より由比が浜の大鳥居の辺まで、この参道を築きました。

その土や石を北条時政(ときまさ)をはじめ、源氏家の多くの武将たちが運びました。

明治はじめに、二の鳥居から南の方の道が無くなりました。】

「段葛」をほぼ独り占めして八幡宮方向に歩く。

右手に「カトリック雪ノ下教会」を再び。

更に「段葛」をほぼ独り占めしながら進む。

そして「段葛」を降り、案内に従い商店街の左手路地に入っていった。

「⬅北条時房邸跡」との案内が最上部に。

「摂津守小池民部太夫藤原久時邸跡

されている。参道としての威厳と史跡の保全、桜並木の景観回復等を目的として平成28年

(2016)大正時代より100年ぶりの整備工事を行い、花の季節には特に美しい景観となる。」

大きな白マスクをした狛犬(右)。

鶴岡八幡宮の本宮(上宮)楼門に掲げられた額の「八」の字は、神聖な神の使いとされている

二羽の鳩で表現されている。これと同じものがこのマスクにも。

大きな白マスクをした狛犬(左)。

「二の鳥居」。

「段葛」を見る。

「段葛」碑。

「段葛(ダンカズラ)一(イツ)ニ置石(オキイシ)ト称ス 寿永(ジュエイ)元年(1182)三月

頼朝ソノ夫人政子ノ平産(安産)祈祷ノ為メ 鶴丘(八幡宮)社頭ヨリ由比海浜大鳥居辺ニ

亘(ワタ)リテ之ヲ築ク ソノ土石ハ北条時政(トキマサ)ヲ始メ源氏家ノ諸将ノ

是ガ運搬ニ従ヘル所ノモノナリ 明治ノ初年ニ至リ二ノ鳥居以南其ノ形失ヘリ」

【段葛(だんかずら)は、置石(おきいし)ともいいます。1182年3月に、頼朝は、妻の政子の

安産の願いを込めて、鶴丘八幡宮の前より由比が浜の大鳥居の辺まで、この参道を築きました。

その土や石を北条時政(ときまさ)をはじめ、源氏家の多くの武将たちが運びました。

明治はじめに、二の鳥居から南の方の道が無くなりました。】

「段葛」をほぼ独り占めして八幡宮方向に歩く。

右手に「カトリック雪ノ下教会」を再び。

更に「段葛」をほぼ独り占めしながら進む。

そして「段葛」を降り、案内に従い商店街の左手路地に入っていった。

「⬅北条時房邸跡」との案内が最上部に。

「摂津守小池民部太夫藤原久時邸跡

相糢守連署六波羅探題北条時房邸跡

1 源頼朝の招請に依り、摂津守小池民部太夫藤原久時治承四年鎌倉に下向、比の地に住す。

代々鎌倉神楽の伝承家として鷓岡八幡宮の社官たリ

代々鎌倉神楽の伝承家として鷓岡八幡宮の社官たリ

2 後年.数代の間相糢守連署六波探題北条時房(政子・執権義時の弟) 一族の居館どなるも、

七代小池民部時芳以降民部屋敷として旧に復し今日に至る当時の邸地は、約ニ千坪と

推定される」

この場所が「邸跡」なのであろう。

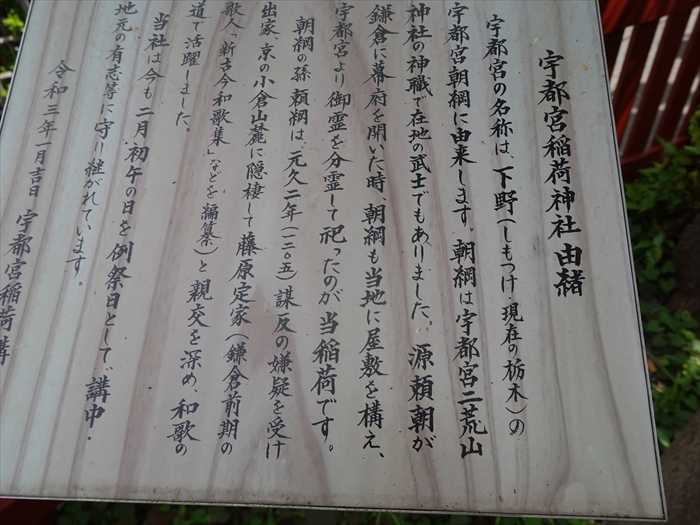

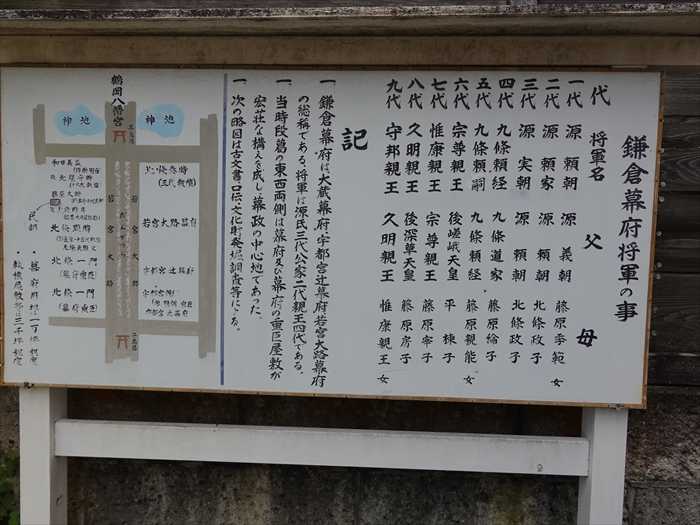

「鎌倉幕府将軍の事

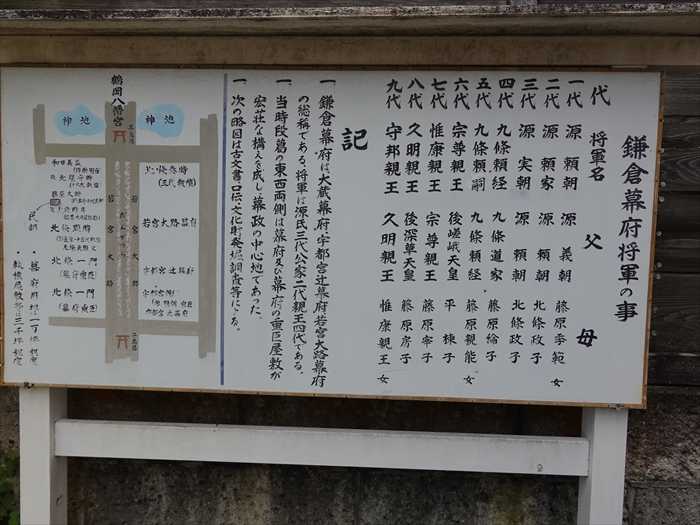

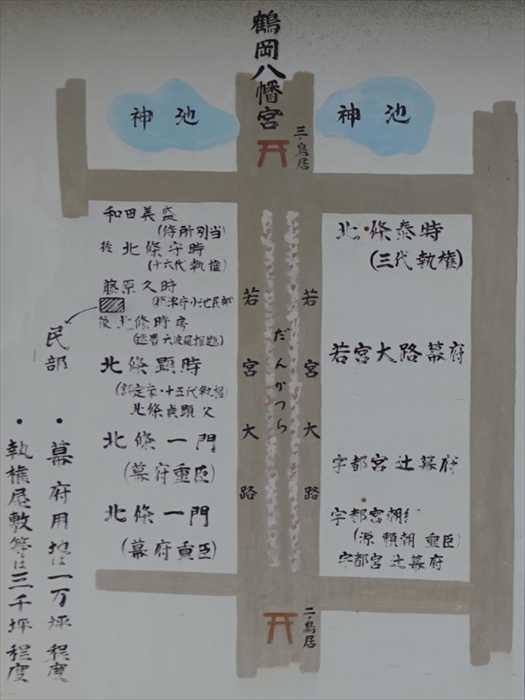

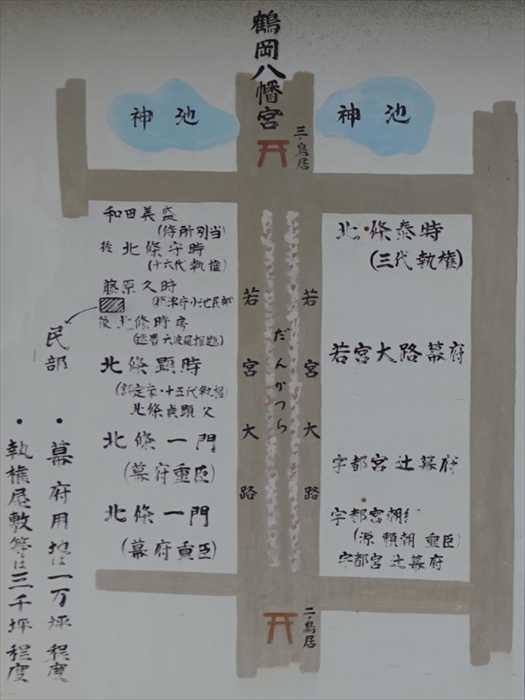

「若宮大路」両側の幕府、邸宅配置図。

「五重石塔」と「鎌倉神楽伝承家 摂津守小池民部 藤原久時邸」案内木柱。

そして次に訪ねたのが、「若宮大路」を横断し「小町大路」近くにあった「妙隆寺」。

「山門」。

鎌倉市小町2丁目17−20。

「鎌倉江の島 七福神」と書かれた白い幟。

「妙隆寺(みょうりゅうじ)

「手水舎」。

「本堂」。

「本堂」に近づいて。

本堂の扁額「叡昌山」。

「本堂」の屋根。

題目塔「南無妙法蓮華経」。

鎌倉七福神のひとり寿老人(長寿の神)が鎮座する妙隆寺の祠。

中国宋代の人であり長寿の神様。欅(けやき)の一本造りの尊像が祀られる祠。

「鎌倉・江の島 七福神

寿老人 妙隆寺

当山は、源頼朝の御家人・千葉常胤(つねたね)の子孫 千葉大隅守平胤貞(たねさだ) の

旧地で、至徳2年(1385)七堂伽藍を建立し、妙親院日英上人を迎えて開山しま した。

応永34年(1427)の冬、第二祖・日親上人は21才の時、当寺に来て堂前の池で

寒百日間、水行などの修行を積み、京へ上り立正治国論の一書を足利義教将軍に献じて、

政道を諌(いさ)めようとしましたが捕えられ、拷問の末、ついには焼き鍋をかぶせられる

極刑を受けました。 後年、『なべかむり日親』と呼ばれるように成りました。

世の為、人の為ならばいかなる苦難にも屈しない日親上人ゆかりの妙隆寺には、﨔の一木造りの

寿老人の尊像が安置されています。

人々の安全と健康を守り長寿を司る福神です。

お供の鹿はその使いで、三千年の長寿を象徴しているのです。」

﨔の一木造りの「寿老人」の尊像。

以前頂いた「鎌倉江の島七福神 妙隆寺 寿老尊」の「御朱印」です。

「鍋冠日親上人五百遠忌御報恩塔」碑。

歴代上人の墓石か。

祠の中の「日親大上人像」。

二代日親は、開山の日英の甥にあたる。

妙隆寺二代の日親上人は、室町幕府六代将軍足利義教に日蓮宗への改宗を試み、

『立証治国論』を直訴したことから拷問を受け、焼けた鍋を頭に被せられ「鍋かむり日親」

として知られている。

また激しい修行をした池が碑とともに伝えられているのだと。

「なべかむり 日親大上人像」。

寺務所。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

七代小池民部時芳以降民部屋敷として旧に復し今日に至る当時の邸地は、約ニ千坪と

推定される」

この場所が「邸跡」なのであろう。

「鎌倉幕府将軍の事

代 将軍名 父 母

一代 源頼朝 源義朝 藤原季範 女

ニ代 源頼家 源頼朝 北条攻子

三代 源実朝 源頼朝 北倏攻子

四代 九條頼経 九條道家 藤原掄子

五代 九條額嗣 九條頼経 藤原親能 女

六代 宗尊親王 後嵯峨天皇 平 棟子

七代 惟康親王 宗尊親王 藤原宰子

八代 久明親王 後深草天皇 藤原房子

九代 守邦親王 久明親王 雅康親王 女

記

記

一、鎌倉幕府は、大蔵幕府、宇都宮辻幕府、若宮大路幕府の総称である。将軍は源氏三代、

公家ニ代親王四代である。

公家ニ代親王四代である。

一、当時段葛の東西両側は幕府及び幕府の重臣屋敷が宏壮な構えを成し、幕府の中心地であった。

一、次の略図は古文書、口伝、文化財発掘調査等による。」

「若宮大路」両側の幕府、邸宅配置図。

「五重石塔」と「鎌倉神楽伝承家 摂津守小池民部 藤原久時邸」案内木柱。

そして次に訪ねたのが、「若宮大路」を横断し「小町大路」近くにあった「妙隆寺」。

「山門」。

鎌倉市小町2丁目17−20。

「鎌倉江の島 七福神」と書かれた白い幟。

「妙隆寺(みょうりゅうじ)

この辺り一帯は、鎌倉幕府の有力御家人・千葉氏の屋敷跡と言われ、この寺は一族の千葉胤貞が

日英上人を迎えて建立しました。

第二祖の日親上人は、宗祖・日蓮上人にならい『立正治国論』で室町幕府六代将軍・足利義教の

悪政を戒めましたが、弾圧され、数々の拷問を受けました。ついには焼けた鍋を被せられたので

「鍋かむり日親」とよばれました。本堂前右手の池は、日親上人が寒中、百日間水行をした

池とされ、厳しい修行の跡と言われています。

池とされ、厳しい修行の跡と言われています。

● 宗 派 日蓮宗

● 山号寺号 叡昌山妙隆寺(えいしょうざんみょうりゅうじ)

● 建 立 至徳2年 (1385)

● 開 山 日英上人(にちえいしょうにん)

● 開 基 千葉胤貞(ちばたねさだ)」

「手水舎」。

「本堂」。

「妙隆寺」は日蓮宗総寺院。一帯は鎌倉幕府の有力御家人だった千葉常胤の子孫・胤貞の

別邸跡と伝えられ、一般には「千葉屋敷」とも呼ばれている。

別邸跡と伝えられ、一般には「千葉屋敷」とも呼ばれている。

「妙隆寺」は胤貞が祖先追福のため、至徳二年(1385)、七堂伽藍を建立して妙隆寺を創建し、

中山法華経寺の日英上人を開山に迎えたと伝えられる。

妙隆寺は中山門流の中心となった。本尊は日蓮上人。

千葉胤貞の念持仏と伝えられる木造釈迦如来像や日拓、日英、日親の曼荼羅本尊も安置。

中山法華経寺の日英上人を開山に迎えたと伝えられる。

妙隆寺は中山門流の中心となった。本尊は日蓮上人。

千葉胤貞の念持仏と伝えられる木造釈迦如来像や日拓、日英、日親の曼荼羅本尊も安置。

「本堂」に近づいて。

本堂の扁額「叡昌山」。

「本堂」の屋根。

題目塔「南無妙法蓮華経」。

鎌倉七福神のひとり寿老人(長寿の神)が鎮座する妙隆寺の祠。

中国宋代の人であり長寿の神様。欅(けやき)の一本造りの尊像が祀られる祠。

「鎌倉・江の島 七福神

寿老人 妙隆寺

当山は、源頼朝の御家人・千葉常胤(つねたね)の子孫 千葉大隅守平胤貞(たねさだ) の

旧地で、至徳2年(1385)七堂伽藍を建立し、妙親院日英上人を迎えて開山しま した。

応永34年(1427)の冬、第二祖・日親上人は21才の時、当寺に来て堂前の池で

寒百日間、水行などの修行を積み、京へ上り立正治国論の一書を足利義教将軍に献じて、

政道を諌(いさ)めようとしましたが捕えられ、拷問の末、ついには焼き鍋をかぶせられる

極刑を受けました。 後年、『なべかむり日親』と呼ばれるように成りました。

世の為、人の為ならばいかなる苦難にも屈しない日親上人ゆかりの妙隆寺には、﨔の一木造りの

寿老人の尊像が安置されています。

人々の安全と健康を守り長寿を司る福神です。

お供の鹿はその使いで、三千年の長寿を象徴しているのです。」

﨔の一木造りの「寿老人」の尊像。

以前頂いた「鎌倉江の島七福神 妙隆寺 寿老尊」の「御朱印」です。

「鍋冠日親上人五百遠忌御報恩塔」碑。

「当山第二祖 なべかむり日親上人行法御池之霊跡

応永34年(1427)の冬、上人が21才の時、「大法弘通に耐え得るや否や、自らの尽力を試さん」

と寒中、雪の日、氷張る早朝霜踏み、この池に身を浸すこと百日間、毎日自我偈百巻、お題目、

千遍を日課として法華経を弘通されました」

と寒中、雪の日、氷張る早朝霜踏み、この池に身を浸すこと百日間、毎日自我偈百巻、お題目、

千遍を日課として法華経を弘通されました」

歴代上人の墓石か。

祠の中の「日親大上人像」。

二代日親は、開山の日英の甥にあたる。

妙隆寺二代の日親上人は、室町幕府六代将軍足利義教に日蓮宗への改宗を試み、

『立証治国論』を直訴したことから拷問を受け、焼けた鍋を頭に被せられ「鍋かむり日親」

として知られている。

また激しい修行をした池が碑とともに伝えられているのだと。

「なべかむり 日親大上人像」。

寺務所。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.