PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

花びらの絨毯、オオ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前… Gママさん

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【6月17日 朝食前…

Gママさん

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

👈リンク

【 鎌倉の寺社リスト 】

「田楽辻子のみち」を東に向かって進み、直ぐに右に曲がり南に向かって歩を進めた。

前方左手にフェンスに囲まれた場所に木々がある場所が現れた。

多くの石碑が立っていた。ここが「勝長寿院跡」。

源頼朝の父源義朝は上総曹司と呼ばれ、三浦・千葉・上総氏を支配下におさめていた。

保元元年(1156)の保元の乱(後白河天皇vs崇徳上皇)では、平清盛とともに後白河方として

勝利する。平治元年(1159)の平治の乱(後白河上皇vs二条親政派)では、藤原信頼と源義朝は

平清盛と対立し敗北した。

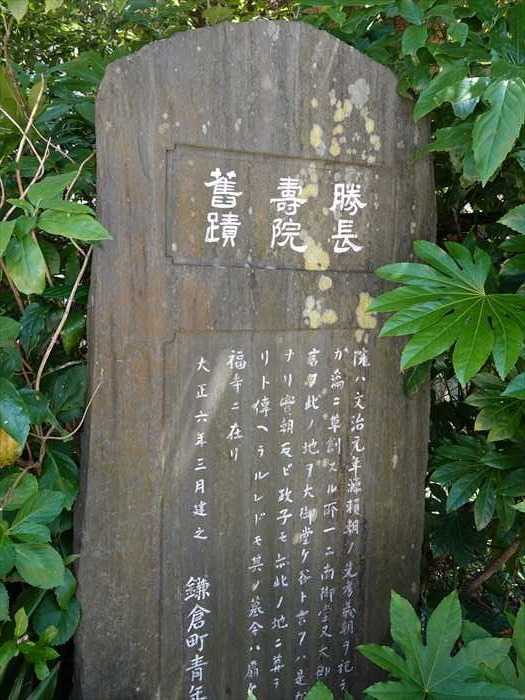

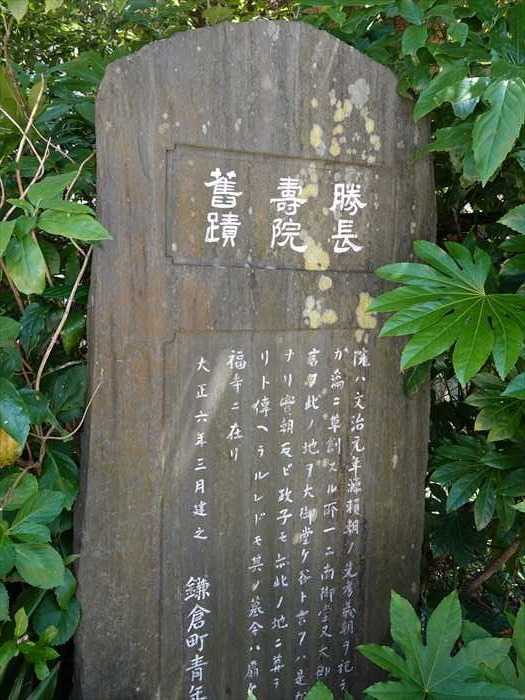

「勝長寿院旧蹟址碑」であっただろうか。

「勝長壽院舊蹟(しょうちょうじゅいんきゅうせき)」碑。

頼朝の造った鎌倉3大寺社の一つで、源頼朝が父、源義朝の菩提を弔うため1184年に建立した

大寺院。源氏の菩提寺であったためその姿は壮麗極まりなく、成朝(奈良仏師)に彫らせた

金色の阿弥陀仏を本尊とし、藤原為久による浄土瑞相二十五菩薩壁画が描かれ、運慶による

五大尊像も安置されていたと。

「鎌田政家之墓」と書かれた石碑の両脇に五輪塔が2基。

鎌田政家は源義朝の腹心の家来。義朝が長田(おさだ)親子に討たれる前日に長田の息子

影致(かげむね)によって殺害される。妻は夫政家の亡骸のそばで政家の短刀でのどを突いて

自害したのだと。

「勝長壽舊蹟」碑。

「院ハ文治元年(1185) 源頼朝ノ先考(亡父)義朝ヲ祀ランガ為ニ草創スル所 一(いつ)ニ

南御堂(ミナミミドウ)又大御堂(おおみどう)ト言ウ 此ノ地ヲ大御堂ガ谷(やつ)ト言ウハ

是ガ為ナリ 実朝及ビ政子モ亦(また)此ノ地ニ葬ラレタリト伝ヘラルレドモ 其墓今ハ

扇ガ谷寿福寺ニアリ」

【勝長寿院は1185年に、頼朝が父の義朝(よしとも)を祭るために建てた寺であります。

別の名前として、南御堂(みなみみどう)とも、大御堂(おおみどう)とも言います。この辺りを

大御堂が谷(おおみどうがやつ)と言うはこのためです。頼朝の子の実朝(さねとも)と妻の政子も

この地に埋葬(まいそう)されたと伝えられていますが、現在それらの墓は、扇が谷(おおぎがやつ)

の寿福(じゅふく)寺にあります。】

以前は上記石碑の右側に「勝長寿院と源義朝主従の供養塔」の案内板があったが

この日は見当たらなかった。

以下、ネットからその案内板に書かれていた内容を。

『勝長寿院と源義朝主従の供養塔

由来

文治元年(1185)、源頼朝は父・義朝の菩提を弔うため、この地に勝長寿院を建立し、

同年九月三日、義朝と郎等・鎌田正清(政家)の頚を埋葬した。

石碑の背後の五輪塔は、主従の供養のため源義朝公主従供養塔再建委員会(代表・鎌田丙午氏)の

方々の御厚意により建てられたものです。勝長寿寿院には、定朝作の本尊・金色阿弥陀仏像を始め、

運慶作の五大尊像などが安置され、壁画に彩られた阿弥陀堂、五仏堂、法華堂、三重の宝塔

などの荘厳な伽藍が立ち並んでいました。

鎌倉幕府滅亡後も足利氏によって護持されましたが、十六世紀頃に廃絶したと思われます。

ここに集められた礎石は工事等で出土したものですが、柱を据えるための整形跡や火災で焼けた

痕跡が認められ、勝長寿院の歴史を語る貴重な遺物です。

平成八年三月六日 鎌倉教育委員会

源義朝公主従供養塔再建委員会の協力により之れを建てる。』と。

そして同じ道を「金沢街道」まで引き返し右手に折れ進むと、左側の石段の上に

大きな朱の鳥居が。

社号標石「荏柄天神社(えがらてんじんしゃ)」。

「金沢街道」側の鳥居であり、ここから「荏柄天神社」への400m近くの長い参道が

続いているのであった。

「庚申供養塔群」が左側に。

次に「大倉館推定地(北条義時邸跡)」に向かって進む。

しかし何の案内板も見つからなかった。

この辺りが「大倉館推定地(北条義時邸跡)」であるようなのだが。

そして「金沢街道」に戻り、さらに杉本寺方面に向かう。

前方にあったのが「歌の橋(うたのはし)」。

橋の下には二階堂の谷より流れ来る二階堂川が流れ、滑川に合流しているのであった。

「歌の橋」。

「二階堂川」。

ここにも「歌の橋」碑。

『「歌の橋」とは優雅な名称が付けられた橋である。実は、この橋の名の由来には謀叛と言う

恐ろしい事件が隠されてい る。

今を去る事、約七百八十数年前の建保元年(1213)二月のことである。千葉成胤が一人の怪しい

僧侶を捕らえ、第二代執権北条義時に差し出した時から事件は始まった。

この僧侶の名は安念と称し、安念法師の自白により謀叛のことが発覚した。

謀叛のこととは、信濃の国に泉親平と称す者が、源頼家の遺児の栄実(頼家の三男で幼名を

千寿丸)を担いで将軍とし、執権の北条義時を倒そうとの陰謀を企んだ。この陰謀の一味に、

和田義盛の子息の義直・ 義重及び甥の和田胤長が組していた事から、三ヶ月後の五月に起きた

和田合戦の発端ともなった。

さて「歌の橋」の由来であるが、この謀反の一味二百人の中に渋川刑部六郎兼守と称す御家人が

おりました。渋川兼守は捕らえられて安達景盛(筋違橋で始まった宝 治合戦の首謀者)に

預けられる身となった。

いよいよ明日朝に処刑されるとの事を聞き、大変に悲しんだ兼守は十首の歌を詠んで荏柄天神社に

奉納した。ところが、たまたま昨夜より天神社に参篭していた工藤祐高と称す御家人が、

帰りがけに兼守の奉納した歌十首を受取、この歌を幕府御所に差し出しました。

幼少より和歌に関心の深い将軍実朝が、この歌を見て大変に感動して兼守の罪を直ちに

許されました。

この恩赦に感激した渋川兼守は、将軍の恩に報いる為に二階堂川に橋を架けて寄付した。

このようないわれから橋の名を「歌の橋」と呼ばれる様になった。

新編相模国風土記稿の記述に、歌の橋の規模は長さ三間(約5.5m)と述べている。

現在の橋の長さは同じく約5.5mで昔と変わらない規模と考えられる。』

とのネット情報から。

「歌之橋」碑。

「鎌倉十橋ノ一ニシテ 建保元年(1213)二月 渋川刑部六郎兼守謀叛ノ罪ニヨリ誅(チュウ:殺)セラレントセシ時 愁イノ余リ和歌十首ヲ詠ジテ荏柄天神ニ奉献セシニ 翌朝 将軍実朝伝聞セラレ 御感アリテ兼守ノ罪ヲ赦(ユルサ)レシニヨリ 其ノ報賽(礼参)トシテ此ノ所ニ橋ヲ造立シ 似テ神徳ヲ謝シタリト伝ヘラレ此ノ名アリ」

【鎌倉十橋のひとつです。1213年2月に渋川兼守(しぶかわかねもり)が、謀反(むほん)の疑いで処刑されそうになったとき、無実の思いを十の和歌にこめて荏柄天神(えがらてんじん)に納めました。次の日、将軍の実朝(さねとも)は、その歌を聞いて感心して罪をゆるしました。兼守は神に感謝して、そのお礼としてこの場所に橋を造り納めました。これがこの橋の名の由来であります。】

そして次の路地にあった案内板。

ここを左折して進むと「鎌倉宮」、「永福寺跡」方面へ。

直進すると「杉本寺」、「報国寺」方面へ。

路地の角にあったのが「弘法大師道標石」。

鎌倉市二階堂933−1。

更に進むと右手にあったのが「鎌倉青少年会館・フレンドリー鎌倉」。

鎌倉市二階堂912−1。

この日の「古都「鎌倉」を巡る」はここまでとし、「杉本漢音」バス停から

鎌倉駅方面に向かってバスを利用した。

そして「段葛」まで戻り「八幡宮」バス停で下車。

バス停の前にあった「人力車」の「えびす屋」。

「人力車」はこの日の出番を待っていたが、このコロナ禍の影響で・・・。

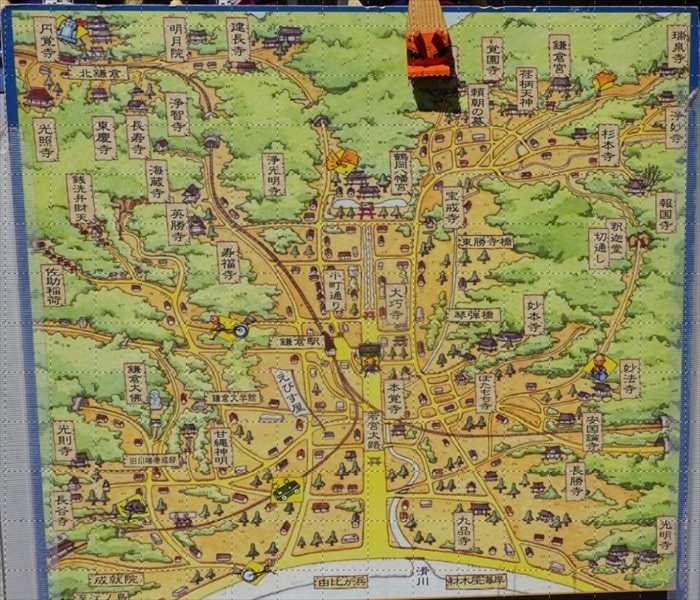

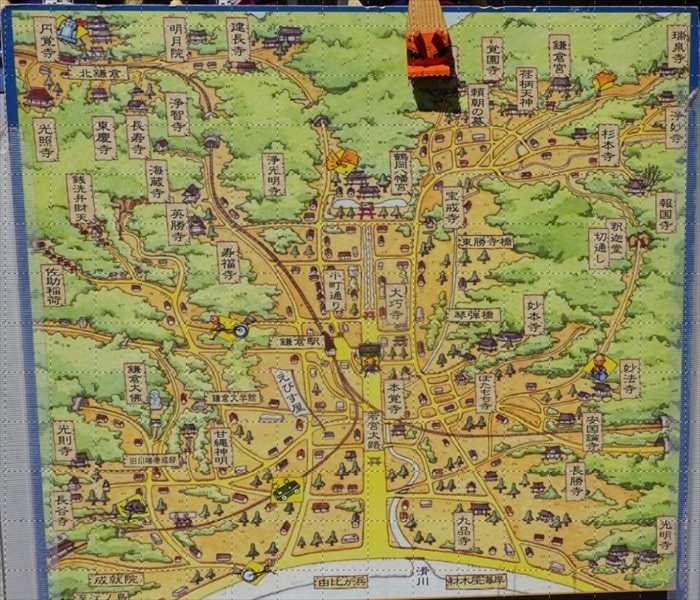

「若宮大路」を中心にした鎌倉の古刹、神社のレトロな地図を発見。

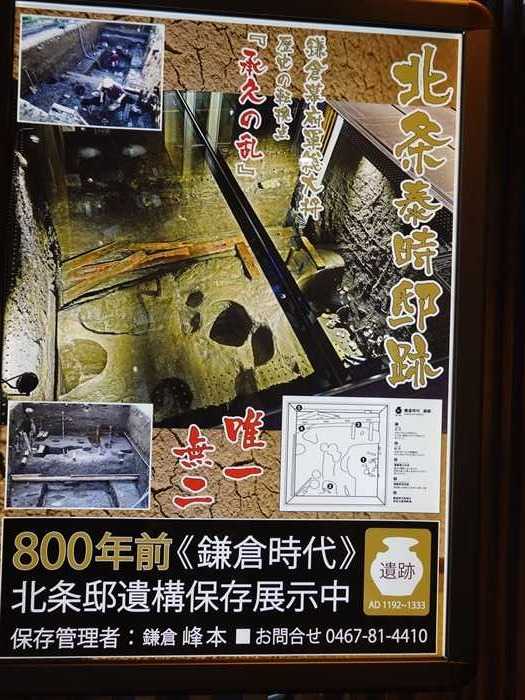

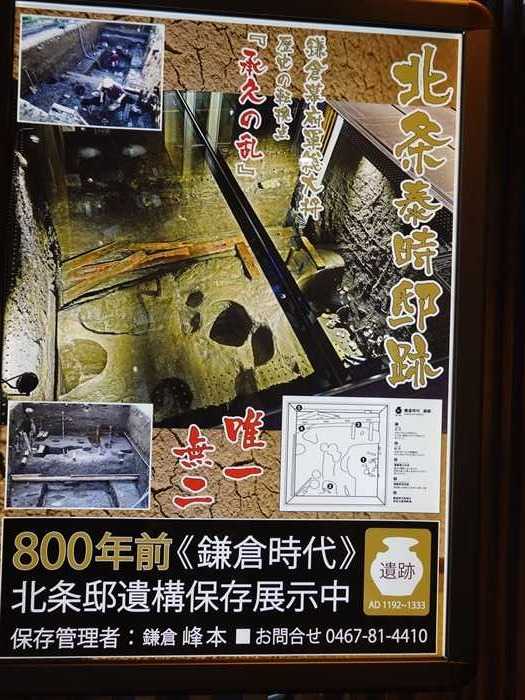

最後に訪ねたのが「800年前《鎌倉時代》遺構保存展示中」。

ビルの中の通路を奥に進んで行った。

「北条泰時邸跡」案内ポスター。

「WELCOM to KAMAKURA!!」とかかれた外国人を意識したガイド。

英語が上に、日本語が下に、ここ鎌倉を代表する人物が紹介されていた。

床のガラスには案内も記されていた。

「鎌倉時代選跡

実際の発掘調査で出土した陶器などを使用してリアルに展示。

「鎌倉彫 安斎」。

そして「鶴岡八幡宮 三の鳥居」越しに「舞殿」、「拝殿」を望む。

ズームして。

鎌倉駅に向かって「段葛」を歩く。

右手に老舗の酒店「三河屋本店」。

「段葛」を歩く人の姿はほとんど無く。

鳩サブレーの店「鎌倉 豊島屋 本店」。

そして鎌倉駅に到着。

帰路にも「鎌倉駅旧駅舎時計台」を見る。

時間は14:20過ぎ。

帰路は梅雨も明けたようなので、江ノ電を利用。

車窓から湘南海岸、江の島の姿を楽しむ。

ズームして。

2021年7月23日に開幕する東京オリンピック・セーリング競技の会場がここ

「江の島ヨットハーバー」周辺。「江の島ヨットハーバー」でおこなわれるセーリング競技は

7月25日にRS:X男女、レーザー男女から始まり、日毎に種目が増えていき、休息日を挟みながら

進行する。セーリング最終日の8月4日は470級男女の決勝メダルレースがおこなわれる予定と。

波型の屋根の建物は「ヨットハウス」。

中央に「江の島セーリングセンター」。

「江の島セーリングセンター」は、東京 2020 オリンピック競技大会・セーリング競技の

運営施設となる建物。

円滑な運営を図るとともに、オリンピックまでの期間は日本人選手の活躍を支援する施設。

そして「小動岬」手前から。

そして小田急線に乗り換え帰宅したのであった。

この日の歩数は「25,761歩」であった。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

【 鎌倉の寺社リスト 】

「田楽辻子のみち」を東に向かって進み、直ぐに右に曲がり南に向かって歩を進めた。

前方左手にフェンスに囲まれた場所に木々がある場所が現れた。

多くの石碑が立っていた。ここが「勝長寿院跡」。

源頼朝の父源義朝は上総曹司と呼ばれ、三浦・千葉・上総氏を支配下におさめていた。

保元元年(1156)の保元の乱(後白河天皇vs崇徳上皇)では、平清盛とともに後白河方として

勝利する。平治元年(1159)の平治の乱(後白河上皇vs二条親政派)では、藤原信頼と源義朝は

平清盛と対立し敗北した。

文治元年(1185)、勝長寿院は源頼朝が父源義朝の供養のため、阿弥陀如来を本尊として建立した

寺院で、惣門、本堂、弥勒堂、五仏堂、三重塔などがあった。

建保7年(1219)、鶴岡八幡宮で暗殺された三代将軍源実朝も火葬のうえ当寺のかたわらに

埋葬されたという。鶴岡八幡宮・永福寺と並ぶ三大寺院に数えられると。

寺院で、惣門、本堂、弥勒堂、五仏堂、三重塔などがあった。

建保7年(1219)、鶴岡八幡宮で暗殺された三代将軍源実朝も火葬のうえ当寺のかたわらに

埋葬されたという。鶴岡八幡宮・永福寺と並ぶ三大寺院に数えられると。

数度の火災に遭ったが、室町時代の後期頃まではここに「勝長寿院」所在していた と。

鎌倉市雪ノ下4。

「勝長寿院旧蹟址碑」であっただろうか。

「勝長壽院舊蹟(しょうちょうじゅいんきゅうせき)」碑。

頼朝の造った鎌倉3大寺社の一つで、源頼朝が父、源義朝の菩提を弔うため1184年に建立した

大寺院。源氏の菩提寺であったためその姿は壮麗極まりなく、成朝(奈良仏師)に彫らせた

金色の阿弥陀仏を本尊とし、藤原為久による浄土瑞相二十五菩薩壁画が描かれ、運慶による

五大尊像も安置されていたと。

「鎌田政家之墓」と書かれた石碑の両脇に五輪塔が2基。

鎌田政家は源義朝の腹心の家来。義朝が長田(おさだ)親子に討たれる前日に長田の息子

影致(かげむね)によって殺害される。妻は夫政家の亡骸のそばで政家の短刀でのどを突いて

自害したのだと。

「勝長壽舊蹟」碑。

「院ハ文治元年(1185) 源頼朝ノ先考(亡父)義朝ヲ祀ランガ為ニ草創スル所 一(いつ)ニ

南御堂(ミナミミドウ)又大御堂(おおみどう)ト言ウ 此ノ地ヲ大御堂ガ谷(やつ)ト言ウハ

是ガ為ナリ 実朝及ビ政子モ亦(また)此ノ地ニ葬ラレタリト伝ヘラルレドモ 其墓今ハ

扇ガ谷寿福寺ニアリ」

【勝長寿院は1185年に、頼朝が父の義朝(よしとも)を祭るために建てた寺であります。

別の名前として、南御堂(みなみみどう)とも、大御堂(おおみどう)とも言います。この辺りを

大御堂が谷(おおみどうがやつ)と言うはこのためです。頼朝の子の実朝(さねとも)と妻の政子も

この地に埋葬(まいそう)されたと伝えられていますが、現在それらの墓は、扇が谷(おおぎがやつ)

の寿福(じゅふく)寺にあります。】

以前は上記石碑の右側に「勝長寿院と源義朝主従の供養塔」の案内板があったが

この日は見当たらなかった。

以下、ネットからその案内板に書かれていた内容を。

『勝長寿院と源義朝主従の供養塔

由来

文治元年(1185)、源頼朝は父・義朝の菩提を弔うため、この地に勝長寿院を建立し、

同年九月三日、義朝と郎等・鎌田正清(政家)の頚を埋葬した。

石碑の背後の五輪塔は、主従の供養のため源義朝公主従供養塔再建委員会(代表・鎌田丙午氏)の

方々の御厚意により建てられたものです。勝長寿寿院には、定朝作の本尊・金色阿弥陀仏像を始め、

運慶作の五大尊像などが安置され、壁画に彩られた阿弥陀堂、五仏堂、法華堂、三重の宝塔

などの荘厳な伽藍が立ち並んでいました。

鎌倉幕府滅亡後も足利氏によって護持されましたが、十六世紀頃に廃絶したと思われます。

ここに集められた礎石は工事等で出土したものですが、柱を据えるための整形跡や火災で焼けた

痕跡が認められ、勝長寿院の歴史を語る貴重な遺物です。

平成八年三月六日 鎌倉教育委員会

源義朝公主従供養塔再建委員会の協力により之れを建てる。』と。

そして同じ道を「金沢街道」まで引き返し右手に折れ進むと、左側の石段の上に

大きな朱の鳥居が。

社号標石「荏柄天神社(えがらてんじんしゃ)」。

「金沢街道」側の鳥居であり、ここから「荏柄天神社」への400m近くの長い参道が

続いているのであった。

「庚申供養塔群」が左側に。

次に「大倉館推定地(北条義時邸跡)」に向かって進む。

しかし何の案内板も見つからなかった。

この辺りが「大倉館推定地(北条義時邸跡)」であるようなのだが。

第二代執権北条義時の大倉の邸宅(屋敷)。杉本寺の西にあったが、その場所は不明である。

大倉亭には、将軍の館があったし、大蔵幕府は焼失しそこにいた北条政子が来たから、

政子と将軍と執権が住んでいた。そして「大倉亭」が仮御所となって、嘉禄元年(1225)

12月20日 宇都宮辻子に幕府が移されるまで6年間続いた。

義時は小町にも北条執権邸を持っているが、大倉亭が本来の家である と。

政子と将軍と執権が住んでいた。そして「大倉亭」が仮御所となって、嘉禄元年(1225)

12月20日 宇都宮辻子に幕府が移されるまで6年間続いた。

義時は小町にも北条執権邸を持っているが、大倉亭が本来の家である と。

そして「金沢街道」に戻り、さらに杉本寺方面に向かう。

前方にあったのが「歌の橋(うたのはし)」。

橋の下には二階堂の谷より流れ来る二階堂川が流れ、滑川に合流しているのであった。

「歌の橋」。

「二階堂川」。

ここにも「歌の橋」碑。

『「歌の橋」とは優雅な名称が付けられた橋である。実は、この橋の名の由来には謀叛と言う

恐ろしい事件が隠されてい る。

今を去る事、約七百八十数年前の建保元年(1213)二月のことである。千葉成胤が一人の怪しい

僧侶を捕らえ、第二代執権北条義時に差し出した時から事件は始まった。

この僧侶の名は安念と称し、安念法師の自白により謀叛のことが発覚した。

謀叛のこととは、信濃の国に泉親平と称す者が、源頼家の遺児の栄実(頼家の三男で幼名を

千寿丸)を担いで将軍とし、執権の北条義時を倒そうとの陰謀を企んだ。この陰謀の一味に、

和田義盛の子息の義直・ 義重及び甥の和田胤長が組していた事から、三ヶ月後の五月に起きた

和田合戦の発端ともなった。

さて「歌の橋」の由来であるが、この謀反の一味二百人の中に渋川刑部六郎兼守と称す御家人が

おりました。渋川兼守は捕らえられて安達景盛(筋違橋で始まった宝 治合戦の首謀者)に

預けられる身となった。

いよいよ明日朝に処刑されるとの事を聞き、大変に悲しんだ兼守は十首の歌を詠んで荏柄天神社に

奉納した。ところが、たまたま昨夜より天神社に参篭していた工藤祐高と称す御家人が、

帰りがけに兼守の奉納した歌十首を受取、この歌を幕府御所に差し出しました。

幼少より和歌に関心の深い将軍実朝が、この歌を見て大変に感動して兼守の罪を直ちに

許されました。

この恩赦に感激した渋川兼守は、将軍の恩に報いる為に二階堂川に橋を架けて寄付した。

このようないわれから橋の名を「歌の橋」と呼ばれる様になった。

新編相模国風土記稿の記述に、歌の橋の規模は長さ三間(約5.5m)と述べている。

現在の橋の長さは同じく約5.5mで昔と変わらない規模と考えられる。』

とのネット情報から。

「歌之橋」碑。

「鎌倉十橋ノ一ニシテ 建保元年(1213)二月 渋川刑部六郎兼守謀叛ノ罪ニヨリ誅(チュウ:殺)セラレントセシ時 愁イノ余リ和歌十首ヲ詠ジテ荏柄天神ニ奉献セシニ 翌朝 将軍実朝伝聞セラレ 御感アリテ兼守ノ罪ヲ赦(ユルサ)レシニヨリ 其ノ報賽(礼参)トシテ此ノ所ニ橋ヲ造立シ 似テ神徳ヲ謝シタリト伝ヘラレ此ノ名アリ」

【鎌倉十橋のひとつです。1213年2月に渋川兼守(しぶかわかねもり)が、謀反(むほん)の疑いで処刑されそうになったとき、無実の思いを十の和歌にこめて荏柄天神(えがらてんじん)に納めました。次の日、将軍の実朝(さねとも)は、その歌を聞いて感心して罪をゆるしました。兼守は神に感謝して、そのお礼としてこの場所に橋を造り納めました。これがこの橋の名の由来であります。】

そして次の路地にあった案内板。

ここを左折して進むと「鎌倉宮」、「永福寺跡」方面へ。

直進すると「杉本寺」、「報国寺」方面へ。

路地の角にあったのが「弘法大師道標石」。

鎌倉市二階堂933−1。

更に進むと右手にあったのが「鎌倉青少年会館・フレンドリー鎌倉」。

鎌倉市二階堂912−1。

この日の「古都「鎌倉」を巡る」はここまでとし、「杉本漢音」バス停から

鎌倉駅方面に向かってバスを利用した。

そして「段葛」まで戻り「八幡宮」バス停で下車。

バス停の前にあった「人力車」の「えびす屋」。

「人力車」はこの日の出番を待っていたが、このコロナ禍の影響で・・・。

「若宮大路」を中心にした鎌倉の古刹、神社のレトロな地図を発見。

最後に訪ねたのが「800年前《鎌倉時代》遺構保存展示中」。

ビルの中の通路を奥に進んで行った。

「北条泰時邸跡」案内ポスター。

「WELCOM to KAMAKURA!!」とかかれた外国人を意識したガイド。

英語が上に、日本語が下に、ここ鎌倉を代表する人物が紹介されていた。

発掘調査で出土した「北条小町邸跡」を一般公開している遺構展示ビル。見学は無料。

鶴岡八幡宮が目の前となる若宮大路沿いに建つ、M's Ark KAMAKURA(エムズアーク鎌倉)と

言うビルの1階にあり、隠れた観光スポットになっているのであった。

かつて、鎌倉幕府の有力武士「北条氏」の屋敷が多く建っていた場所で、当時の住居跡や

道路跡などを見ることができるのであった。

また、2階も一般開放されていて観光案内スペースや有料トレイがあるようであった。

床の一部がガラス張りになって遺構が保存されていたのであった。

床のガラスには案内も記されていた。

「鎌倉時代選跡

①芥穴

生活ごみなどが発見され、その中に陶器のかけらや骨などもありました。

生活ごみなどが発見され、その中に陶器のかけらや骨などもありました。

②柱穴

住居の柱、または溝護岸を支えた柱などの穴と考えられます。

住居の柱、または溝護岸を支えた柱などの穴と考えられます。

③溝護岸土台材

現在の擁壁にあたるもの。

現在の擁壁にあたるもの。

若宮大路と住居土台を支えたものと考えられます。

④溝護岸羽目板

羽目板とは羽目(はねめ)にった張った板。

羽目板とは羽目(はねめ)にった張った板。

⑤鎌倉時代前期の若宮大路道路面鋼」

実際の発掘調査で出土した陶器などを使用してリアルに展示。

ビルの中で営業している戦国幕末ショップ「侍気分」がその横に。

「鎌倉彫 安斎」。

そして「鶴岡八幡宮 三の鳥居」越しに「舞殿」、「拝殿」を望む。

ズームして。

鎌倉駅に向かって「段葛」を歩く。

右手に老舗の酒店「三河屋本店」。

「段葛」を歩く人の姿はほとんど無く。

鳩サブレーの店「鎌倉 豊島屋 本店」。

そして鎌倉駅に到着。

帰路にも「鎌倉駅旧駅舎時計台」を見る。

時間は14:20過ぎ。

帰路は梅雨も明けたようなので、江ノ電を利用。

車窓から湘南海岸、江の島の姿を楽しむ。

ズームして。

2021年7月23日に開幕する東京オリンピック・セーリング競技の会場がここ

「江の島ヨットハーバー」周辺。「江の島ヨットハーバー」でおこなわれるセーリング競技は

7月25日にRS:X男女、レーザー男女から始まり、日毎に種目が増えていき、休息日を挟みながら

進行する。セーリング最終日の8月4日は470級男女の決勝メダルレースがおこなわれる予定と。

波型の屋根の建物は「ヨットハウス」。

中央に「江の島セーリングセンター」。

「江の島セーリングセンター」は、東京 2020 オリンピック競技大会・セーリング競技の

運営施設となる建物。

円滑な運営を図るとともに、オリンピックまでの期間は日本人選手の活躍を支援する施設。

そして「小動岬」手前から。

そして小田急線に乗り換え帰宅したのであった。

この日の歩数は「25,761歩」であった。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.