PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

「民俗資料館 旧藤間家住宅」の北側に建つ建物を訪ねた。

今でも汲み上げ可能のようであった。

主屋との間に裏に出られる通路が設けられていたが、ここは立入禁止と。

内部に様々な歴史豊かな書類、絵画等が展示されいた。

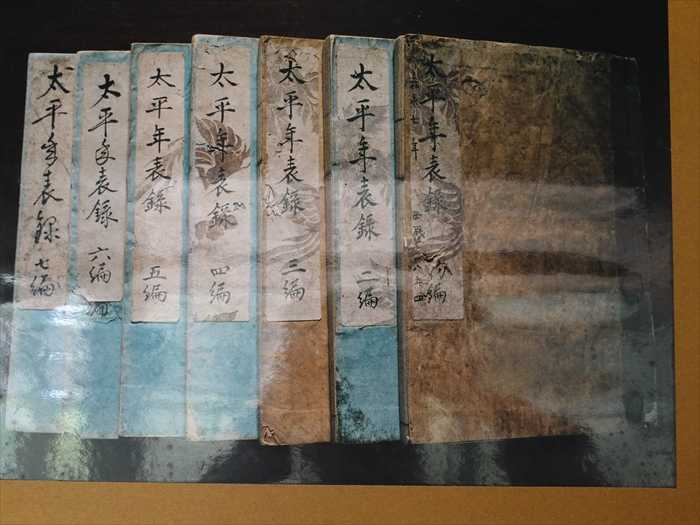

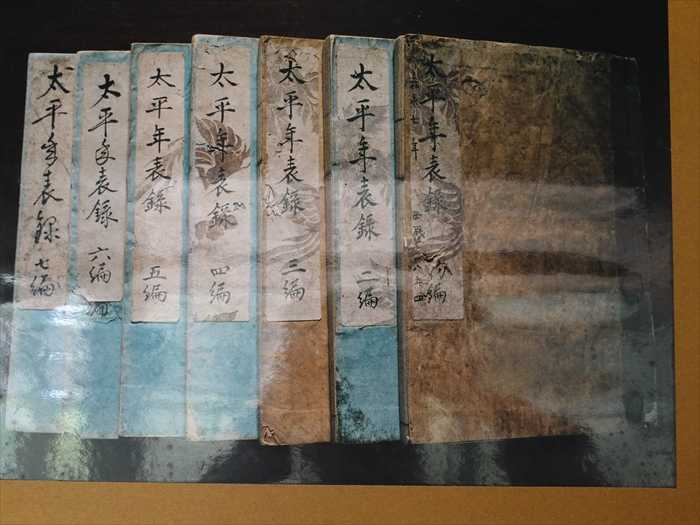

藤間柳庵「太平年表録」(一篇~七篇)。

藤間柳庵「太平年表録」

「太平年表録」は、ペリーが来航する嘉永六年(1853)に始まって、徳川幕府が崩壊して

間もない明治五年(1872)の間に生起した政治、外交、社会の出来事について、柳庵が

入手した情報資料、あるいは柳庵自身が執筆した文章を、年代順に書き記したもので

ある。その内容は、①ペリー来航の情報を筆頭とする対外関係の記事、②国内各地の

社会や政治の動き伝える外部からの情報、③社会の動きとともに自然現象とそれに伴う

人間社会の被害を有様の記事、④柳庵が柳島村に近接する東海道沿道あるいは近くの

藤沢宿に係る記事⑤柳庵が名主を務める柳島村を知行する旗本・戸田氏についての記事

に分類することができる。語り尽くされたかに見える幕末期も、柳庵の目を通して活写

されるとき、黒船のいる浦賀の◯港直後の横浜のざわめき、安政地震直後の江戸の見聞、

持ち〇〇丸の異国船との遭遇、藤沢の遊行寺でのハリス目撃、等々幕末の歴史的場面が

一層新鮮味を帯びて甦る。「太平年表録」の特徴は魅力である。

● 各編の主な内容

一編

二編 ペリー再来日、アメリカ使節ハリス関連の記録

三編 安政三年十二月のハリス応接記録の続きに始まって、文久元年五月までの記録

四編 文久元年十二月に和宮が江戸へ下る情報から、元治元年に天狗党活動までの記録

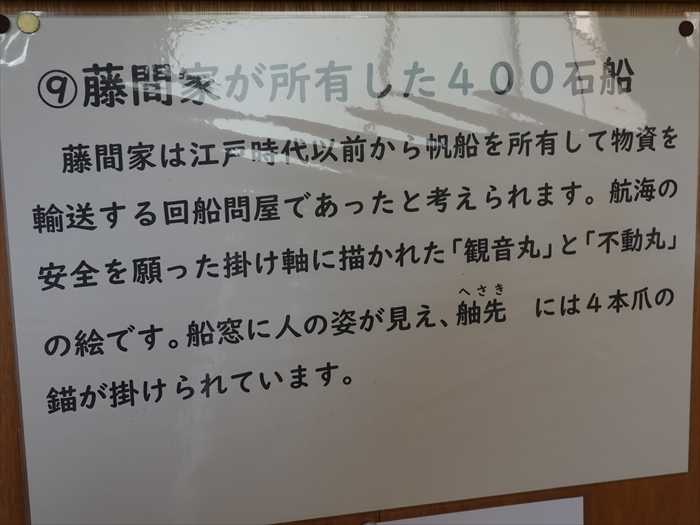

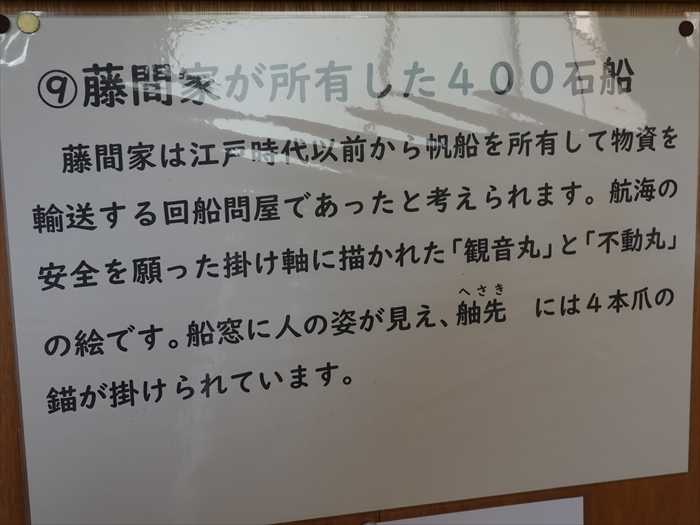

「⑨藤間家が所有した400石船

「観音丸」と「不動丸」の絵。

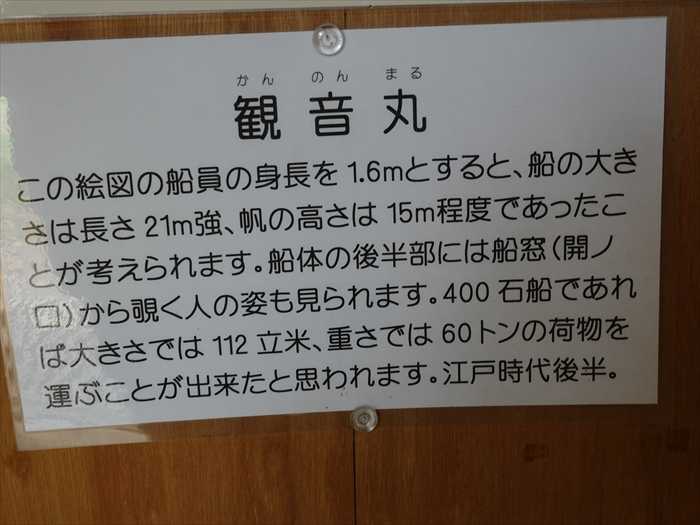

「観音丸(かんのんまる)」。

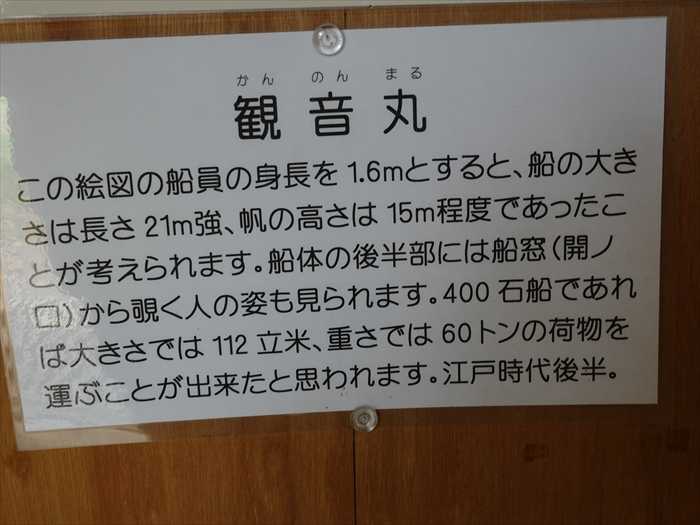

「観音丸

「不動丸(ふどうまる)

観音丸の弟船として嘉永2年(1849)に建造されました。柳島湊を出てまもなくペリーの黒船群に

遭遇し湊へ逃げ帰ったことが柳庵により記されています(太平年表録)。」

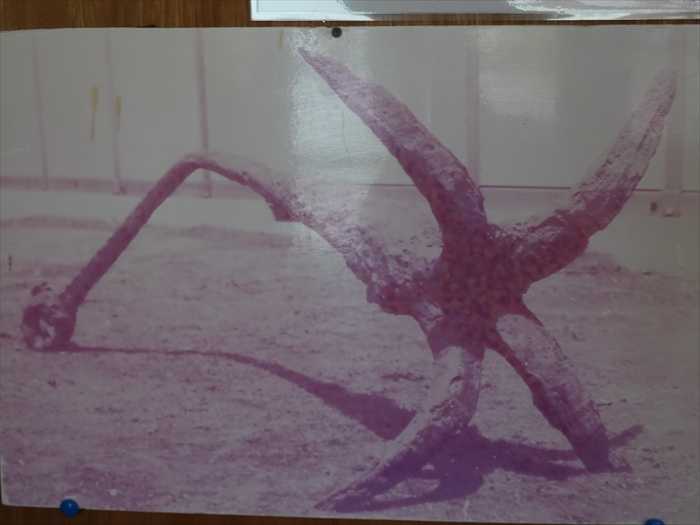

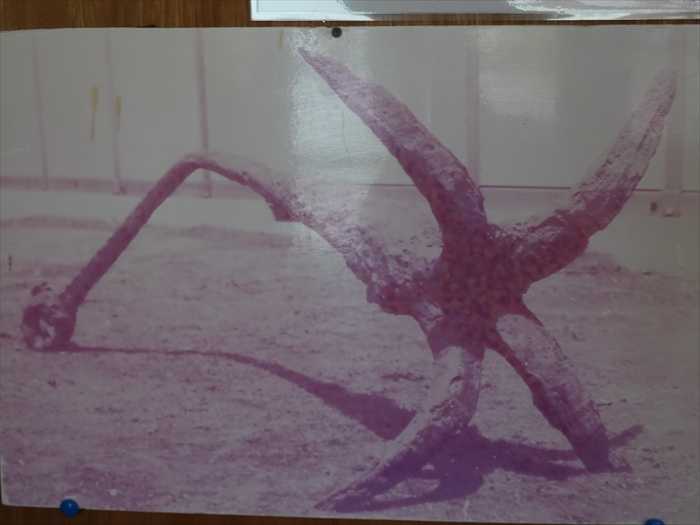

錨の写真。

こちらにも様々な展示物が。

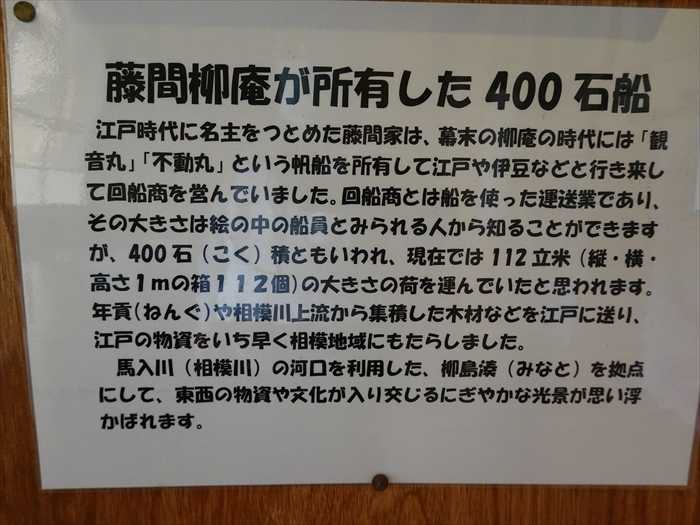

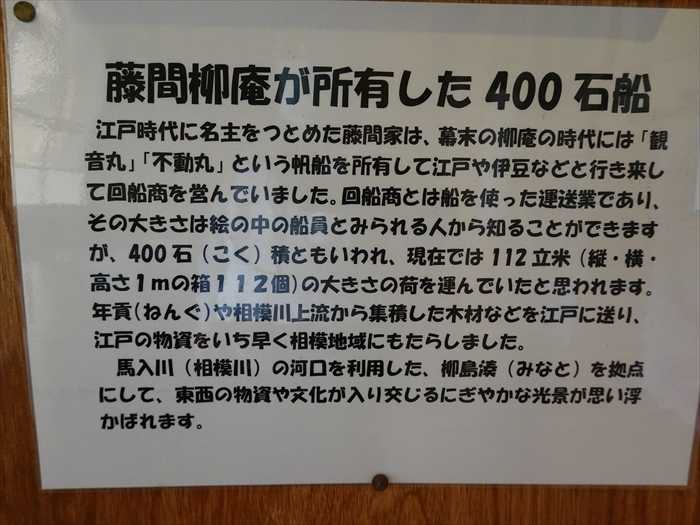

「藤間柳庵が所有した400石船

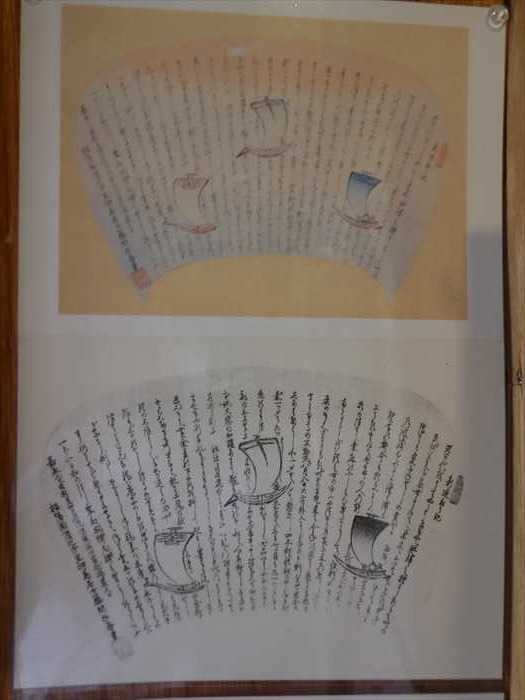

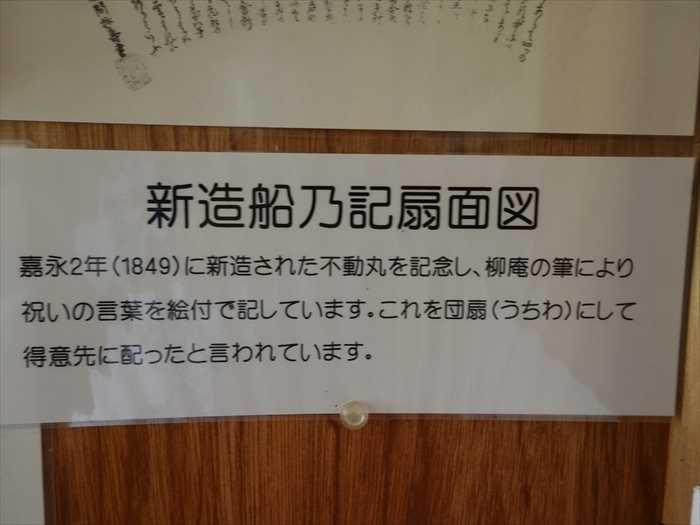

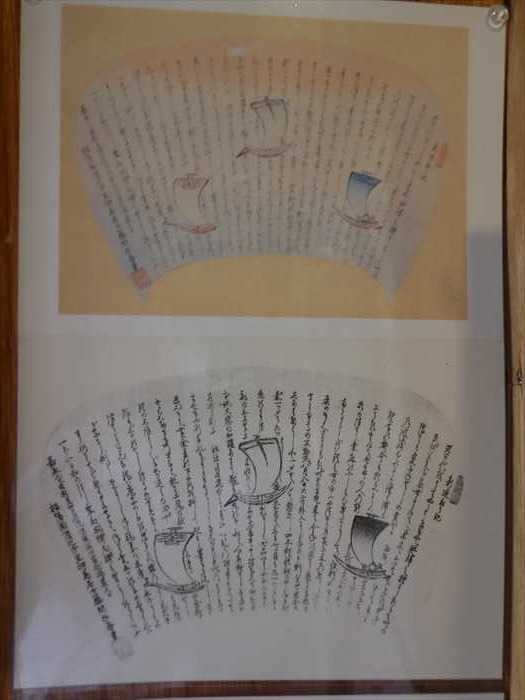

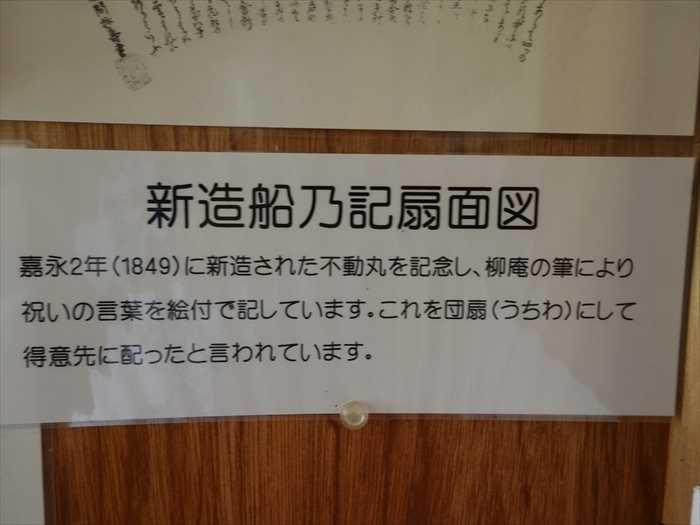

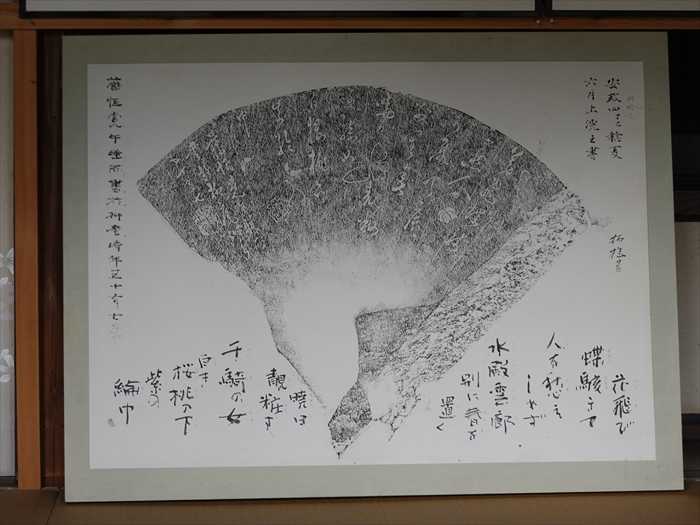

「新造船乃記扇面図」。

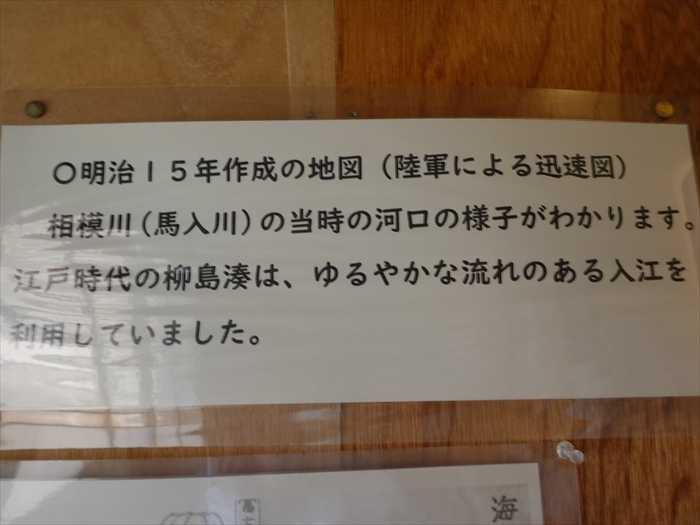

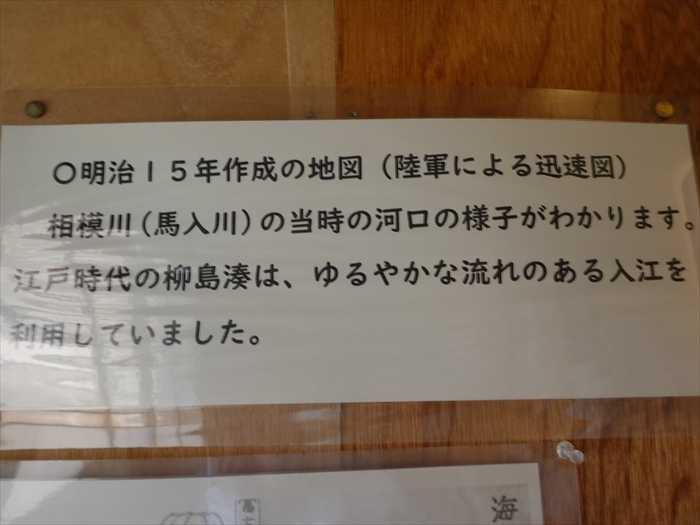

「明治15年作成の地図(陸軍による迅速図)」。

相模川が、大きく東・茅ヶ崎方面に蛇行して相模湾に流れ込んでいるのであった。

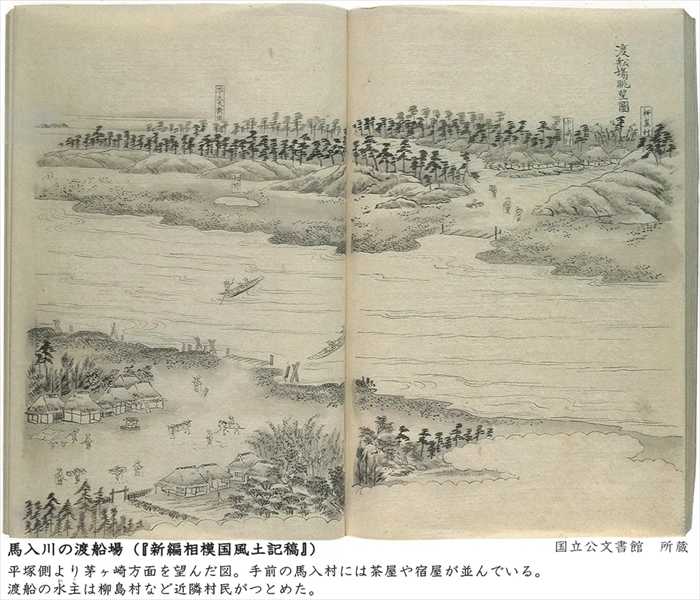

「海濵眺望図

江戸時代の終わり頃の馬入川河口」。江戸時代終わり頃。

【https://www.ys-park.jp/process/2016/07/25/710/】より

「民俗資料館 旧藤間家住宅」を北側から見る。

和室の畳の上には絨毯が敷かれていた。

主屋の北東側にあった建物は?

外壁には「旧藤間家住宅」の屋敷内で見られる、植物や花の写真が紹介されていた。

「ヒマラヤユキノシタ」。

南側に廻り込んで。

洋と和の調和が見える主屋の南面を見る。

「居間」には火鉢を嵌め込んだテーブルが。

「 みどころ②

庭から住宅を観察

・・みどころ・・

〇 従来の和の住宅に洋室(応接間)と玄関(ホール)が増改築されている。

〇 そのほかは和の造りとなっており、八畳と六畳間には1間幅の縁側があり、屋根が幅の広い

ヒサシまで一体的に作られている。

〇 座敷は高い天井と部屋の仕切り壁に欄間(らんま)を施している。

〇 八畳間の東壁には床の間と違い棚が設えられている。

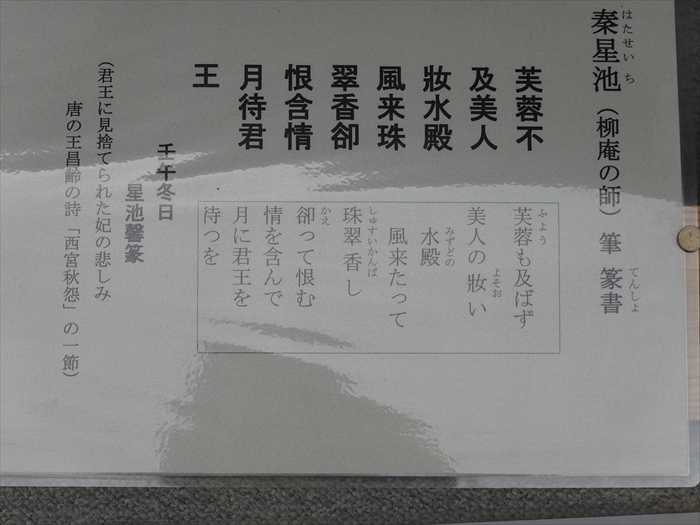

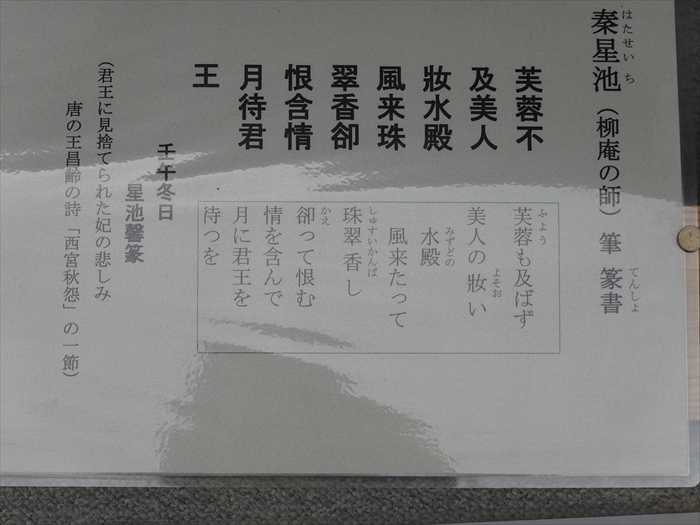

〇 八畳間の北壁上段には柳庵の著作物、中段には書の師であった秦星池(はたせいち)の篆書(て

んしょ)の額、右側には柳庵作成の竹の聯(れん)4点。

〇 六畳間には絵文字版画とその版木(左)を展示しています。村人思いの柳庵が天保の飢饉や安

政の大地震で不安がる村人のために、江戸で流行していた「宝尽くし」のデザインで文字化

し、自ら作成して配布しました。」

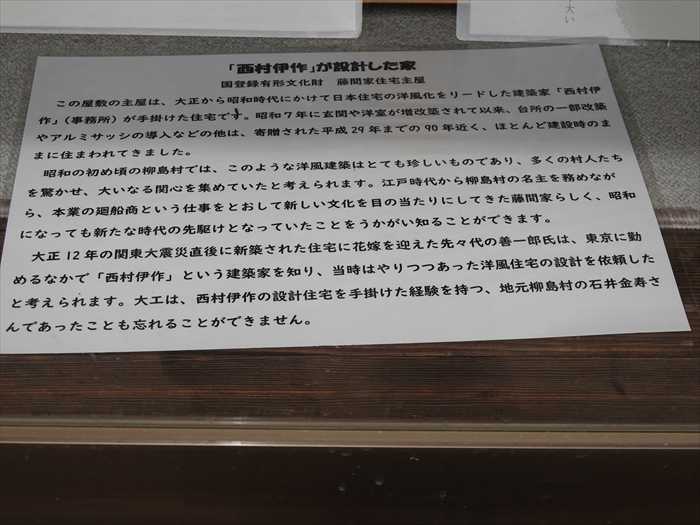

「「西村伊作」が設計した家

「祝家運」額(柳庵作)。

「秦星池(柳庵の師)筆 篆書」。

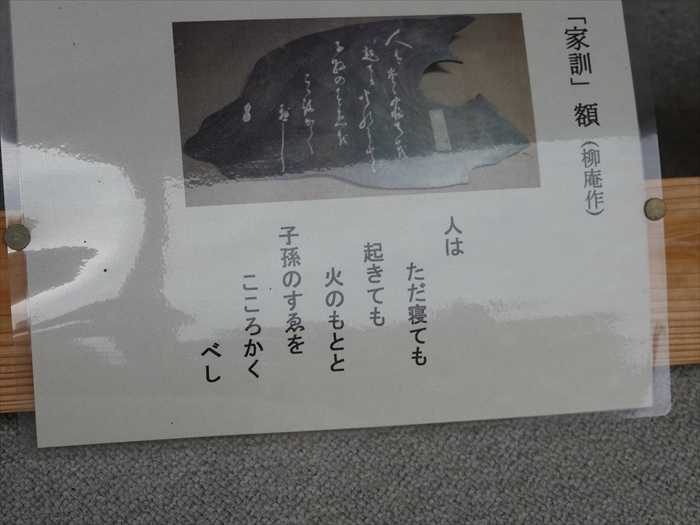

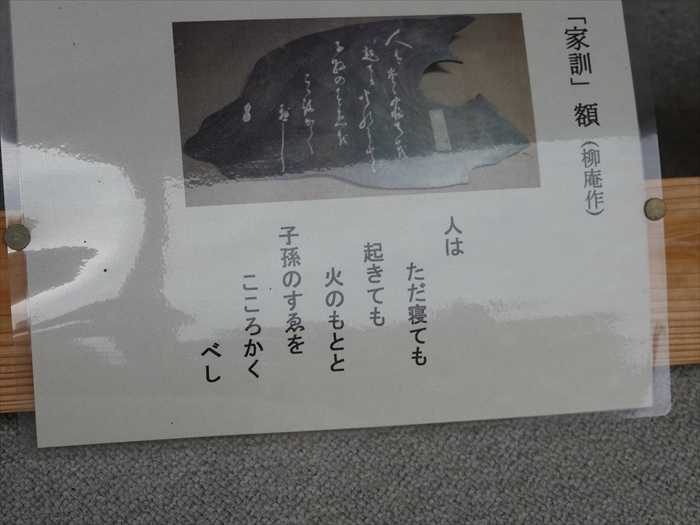

「家訓」額(柳庵作)。

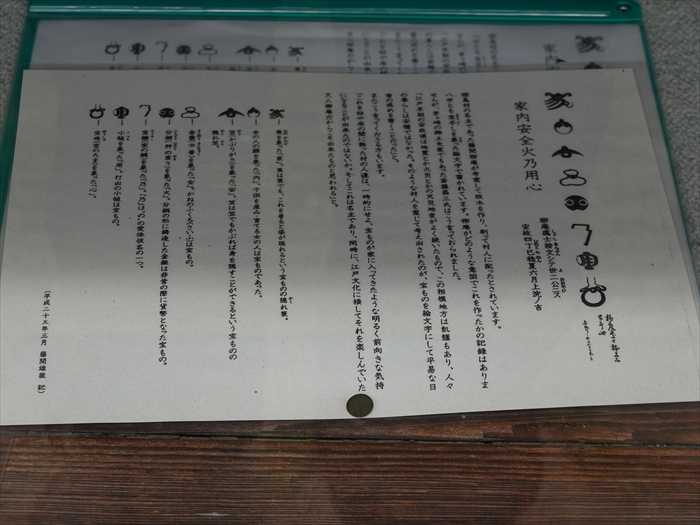

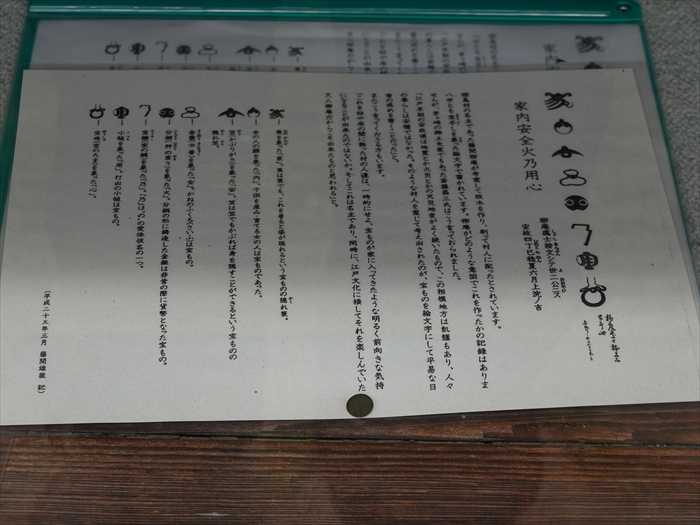

右の絵文字は「家内安全火乃用心」と書かれているのだと。

「家内安全火乃用心

柳島村の名主であった藤間柳庵が考案して版木を作り、刷って村人に配ったとされています。

八字とも宝尽くしを象った絵文字で書かれています。柳庵がどのような意図でこれを作った

かの記録はありませんが、茅ヶ崎の郷土史家でもあった斉藤昌三氏はこう言っておられました。

「江戸末期の安政頃は地震とか火災とかの天災地変がよく続いたもので、この相模地方は

飢饉もあり、人々の暮らしは安穏ではなかった。そのような村人を案じて考え出されたものが、

宝ものを絵文字にして平易な日常の戒めを書くことだった」と。

またこう言ってくださる方もいます。

「これを柱や床の間に飾った村の人達は、一時的にせよ、宝ものが家に入ってきたような明るく

前向きな気持になることが出来たのではないか。そしてこれは名主であり、同時に、江戸文化に

接してそれを楽しんでいた文人柳庵だからこそ出来たものと思われる」と。」

彫られた8文字は、「家」が蓑(みの)、「内」が女性の顔、「安」がかぶりがさ、

「全」が金の袋(財布)、「火」が分銅、「乃」が宝の鍵、「用」が小づち、「心」が宝珠を

それぞれ象っているという。」

六畳間の奥にも柳庵が作成、配布した「家内安全火乃用心」の絵文字版画が。

奥の八畳と六畳間は縁側付き。

そして「九畳間」。

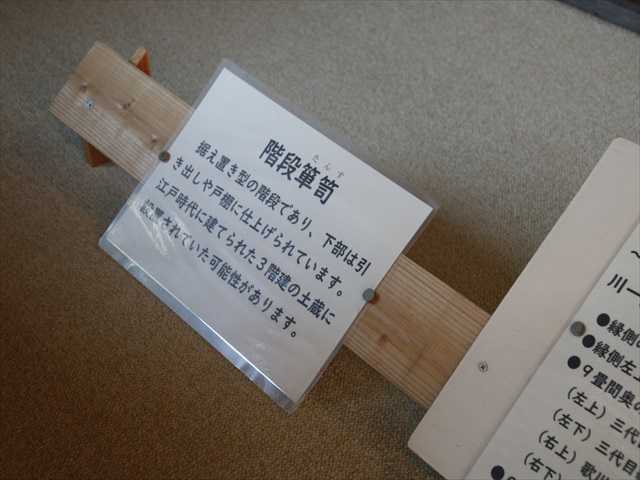

左には「階段箪笥」が。

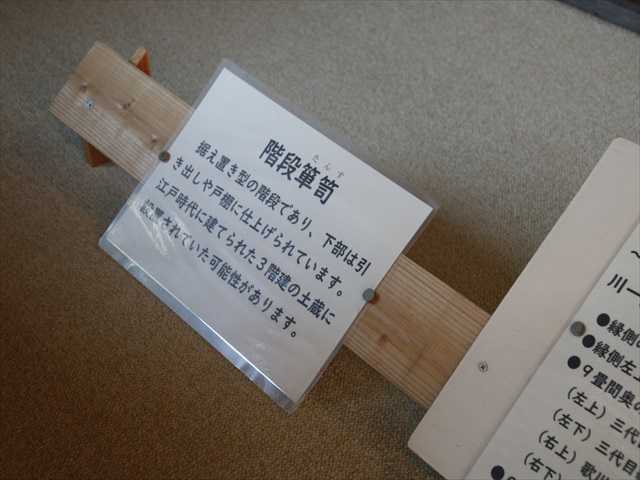

「階段箪笥

(左上)三代目歌川豊国「御庭あそび」。

(左下)三代目歌川豊国「能 狂言の内 羽衣の松」。

(右上)歌川国芳「四季遊覧 納涼乃ほたる」。

(右下)歌川貞秀「亜墨利迦州迦爾波尓尼亜港出帆之圖」。

縁側の右上にある2点は広重作「小倉擬百人一首」の「ほ 1846年」、「な 1847年」。

右は

「小倉擬百人一首

右は

「小倉擬百人一首

藤間柳庵揮毫「陸亀蒙”鄴宮"詩碑」の拓本か?

縁側左上の浮世絵。

右側は、歌川貞虎「江ノ島遠見」1846~1849年。

左側は、三代目歌川豊国「大磯(馬入川渡し)」(作画年不詳)。

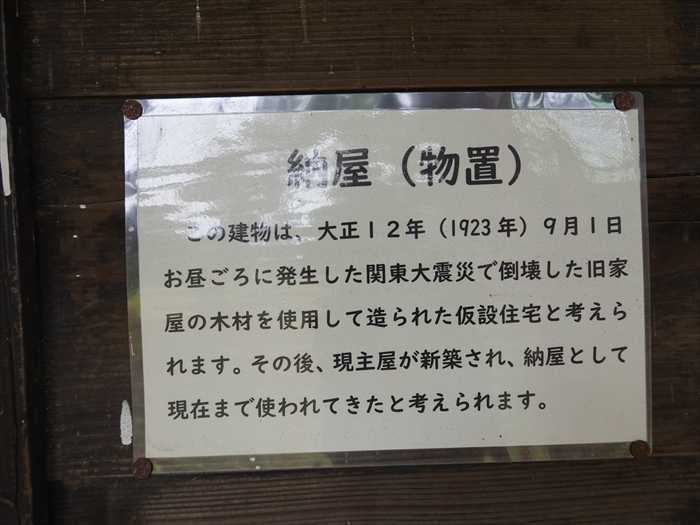

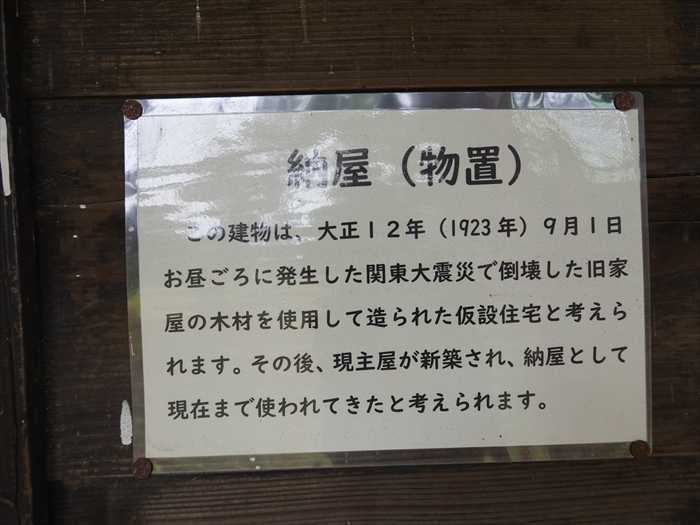

「納屋(物置)」。

「納屋(物置)

様々な品物が保管されていた。

懐かしい籐製の乳母車もあった。

「堀抜井戸(噴上井)」。

「堀抜井戸(噴上井)と藤間温泉

「堀抜井戸(噴上井)」に近づいて。

南側の庭には赤松の枯木が。

そして「旧藤間家住宅」から南100m程の共同墓地の角に関東大震災の犠牲者を供養する

「観音像」が建っていた。

神奈川県茅ヶ崎市柳島2丁目8−31。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「民俗資料館 旧藤間家住宅」の北側に建つ建物を訪ねた。

今でも汲み上げ可能のようであった。

主屋との間に裏に出られる通路が設けられていたが、ここは立入禁止と。

内部に様々な歴史豊かな書類、絵画等が展示されいた。

藤間柳庵「太平年表録」(一篇~七篇)。

藤間柳庵「太平年表録」

「太平年表録」は、ペリーが来航する嘉永六年(1853)に始まって、徳川幕府が崩壊して

間もない明治五年(1872)の間に生起した政治、外交、社会の出来事について、柳庵が

入手した情報資料、あるいは柳庵自身が執筆した文章を、年代順に書き記したもので

ある。その内容は、①ペリー来航の情報を筆頭とする対外関係の記事、②国内各地の

社会や政治の動き伝える外部からの情報、③社会の動きとともに自然現象とそれに伴う

人間社会の被害を有様の記事、④柳庵が柳島村に近接する東海道沿道あるいは近くの

藤沢宿に係る記事⑤柳庵が名主を務める柳島村を知行する旗本・戸田氏についての記事

に分類することができる。語り尽くされたかに見える幕末期も、柳庵の目を通して活写

されるとき、黒船のいる浦賀の◯港直後の横浜のざわめき、安政地震直後の江戸の見聞、

持ち〇〇丸の異国船との遭遇、藤沢の遊行寺でのハリス目撃、等々幕末の歴史的場面が

一層新鮮味を帯びて甦る。「太平年表録」の特徴は魅力である。

● 各編の主な内容

一編

二編 ペリー再来日、アメリカ使節ハリス関連の記録

三編 安政三年十二月のハリス応接記録の続きに始まって、文久元年五月までの記録

四編 文久元年十二月に和宮が江戸へ下る情報から、元治元年に天狗党活動までの記録

「⑨藤間家が所有した400石船

藤間家は江戸時代以前から帆船を所有して物資を輸送する回船問屋であったと考えられます。

航海の安全を願った掛け軸に描かれた「観音丸」と「不動丸」の絵です。船窓に人の姿が見え、

舳先には4本爪の錨が掛けられています。」

「観音丸」と「不動丸」の絵。

「観音丸(かんのんまる)」。

「観音丸

この絵図の船員の身長を1.6mとすると、船の大きさは長さ21m強、帆の高さは15m程度であった

ことが考えられます。船体の後半部には船窓(開ノロ)から覗く人の姿も見られます。400石船で

あれば大きさでは112立米、重さでは60トンの荷物を運ぶことが出来たと思われます。

江戸時代後半。」

ことが考えられます。船体の後半部には船窓(開ノロ)から覗く人の姿も見られます。400石船で

あれば大きさでは112立米、重さでは60トンの荷物を運ぶことが出来たと思われます。

江戸時代後半。」

「不動丸(ふどうまる)

観音丸の弟船として嘉永2年(1849)に建造されました。柳島湊を出てまもなくペリーの黒船群に

遭遇し湊へ逃げ帰ったことが柳庵により記されています(太平年表録)。」

錨の写真。

こちらにも様々な展示物が。

「藤間柳庵が所有した400石船

江戸時代に名主をつとめた藤間家は、幕末の柳庵の時代には「観音丸」「不動丸」という帆船を

所有して江戸や伊豆などと行き来して回船商を営んでいました。回船商とは船を使った運送業で

あり、その大きさは絵の中の船員とみられる人から知ることができますが、400石積ともいわれ、

現在では 112立米(縦・横・高さ1mの箱112個)の大きさの荷を運んでいたと思われます。年貢や

相模川上流から集積した木材などを江戸に送り、江戸の物資をいち早く相模地域にもたらし

ました。

所有して江戸や伊豆などと行き来して回船商を営んでいました。回船商とは船を使った運送業で

あり、その大きさは絵の中の船員とみられる人から知ることができますが、400石積ともいわれ、

現在では 112立米(縦・横・高さ1mの箱112個)の大きさの荷を運んでいたと思われます。年貢や

相模川上流から集積した木材などを江戸に送り、江戸の物資をいち早く相模地域にもたらし

ました。

馬入川(相模川)の河口を利用した、柳島湊を拠点にして、東西の物資や文化が入り交じる

にぎやかな光景が思い浮かばれます。」

にぎやかな光景が思い浮かばれます。」

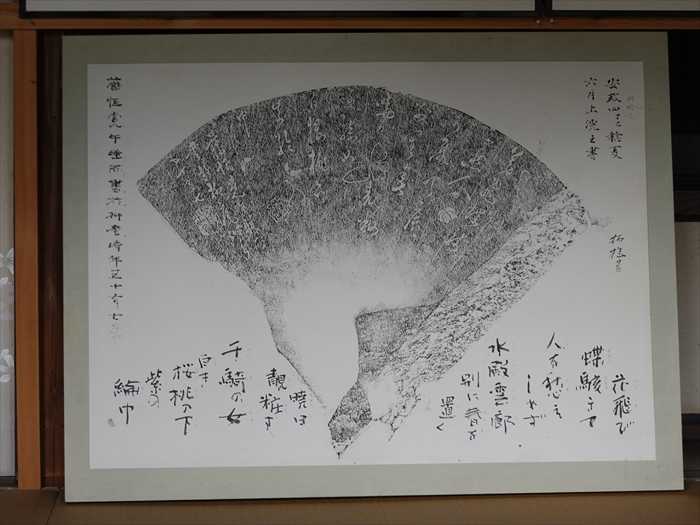

「新造船乃記扇面図」。

「新造船乃記扇面図

嘉永2年(1849)に新造された不動丸を記念し、柳庵の筆により祝いの言葉を絵付で記しています。

これを団(うちわ)にして得意先に配ったと言われています。」

これを団(うちわ)にして得意先に配ったと言われています。」

「明治15年作成の地図(陸軍による迅速図)」。

相模川が、大きく東・茅ヶ崎方面に蛇行して相模湾に流れ込んでいるのであった。

「明治15年作成の地図(陸軍による迅速図)

相模川(馬入川)の当時の河口の様子がわかります。江戸時代の柳島湊は、ゆるやかな流れのある

入江を利用していました。」

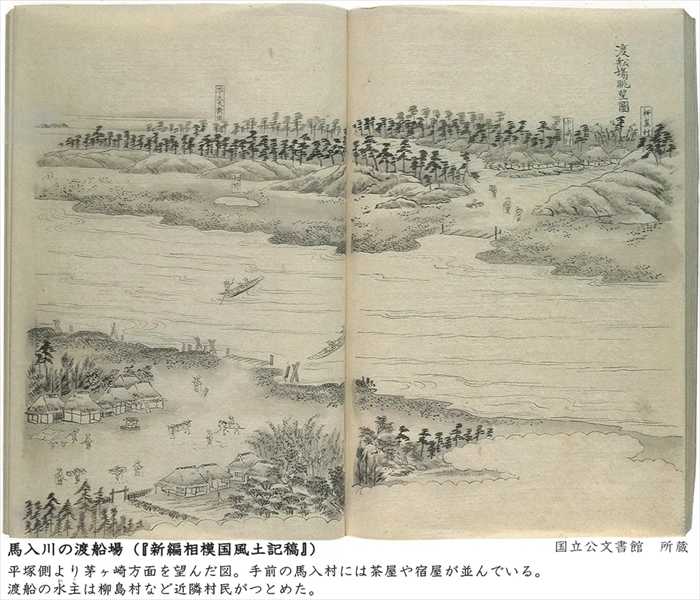

「海濵眺望図

江戸時代の終わり頃の馬入川河口」。江戸時代終わり頃。

馬入川の渡船場(新編相模国風土記稿)

平塚側より茅ヶ方面を望んた図。手前の馬入村には茶屋や宿屋が並んでいる。

渡船の永主は柳島村など近麟村民がつとめた。

【https://www.ys-park.jp/process/2016/07/25/710/】より

「民俗資料館 旧藤間家住宅」を北側から見る。

和室の畳の上には絨毯が敷かれていた。

主屋の北東側にあった建物は?

外壁には「旧藤間家住宅」の屋敷内で見られる、植物や花の写真が紹介されていた。

「ヒマラヤユキノシタ」。

南側に廻り込んで。

洋と和の調和が見える主屋の南面を見る。

「居間」には火鉢を嵌め込んだテーブルが。

「 みどころ②

庭から住宅を観察

・・みどころ・・

〇 従来の和の住宅に洋室(応接間)と玄関(ホール)が増改築されている。

〇 そのほかは和の造りとなっており、八畳と六畳間には1間幅の縁側があり、屋根が幅の広い

ヒサシまで一体的に作られている。

〇 座敷は高い天井と部屋の仕切り壁に欄間(らんま)を施している。

〇 八畳間の東壁には床の間と違い棚が設えられている。

〇 八畳間の北壁上段には柳庵の著作物、中段には書の師であった秦星池(はたせいち)の篆書(て

んしょ)の額、右側には柳庵作成の竹の聯(れん)4点。

〇 六畳間には絵文字版画とその版木(左)を展示しています。村人思いの柳庵が天保の飢饉や安

政の大地震で不安がる村人のために、江戸で流行していた「宝尽くし」のデザインで文字化

し、自ら作成して配布しました。」

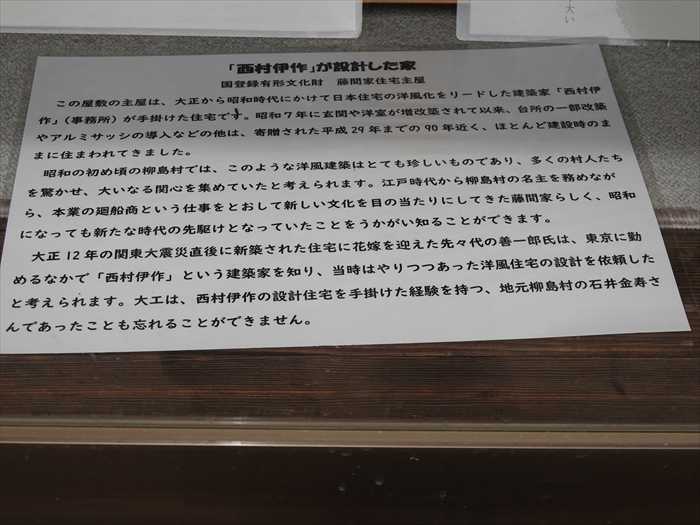

「「西村伊作」が設計した家

国登録有形文化財 藤間家住宅主屋

この屋敷の主屋は、大正から昭和時代にかけて日本住宅の洋風化をリードした建築家「西村伊作」

(事務所)が手掛けた住宅です。昭和7年に玄関や洋室が増改築されて以来、台所の一部改築や

アルミサッシの導入などの他は、寄贈された平成29年までの90年近く、ほとんど建設時のままに

住まわれてきました。

昭和の初め頃の柳島村では、このような洋風建築はとても珍しいものであり、多くの村人たちを

驚かせ、大いなる関心を集めていたと考えられます。江戸時代から柳島村の名主を務めながら、

アルミサッシの導入などの他は、寄贈された平成29年までの90年近く、ほとんど建設時のままに

住まわれてきました。

昭和の初め頃の柳島村では、このような洋風建築はとても珍しいものであり、多くの村人たちを

驚かせ、大いなる関心を集めていたと考えられます。江戸時代から柳島村の名主を務めながら、

本業の廻船商という仕事をとおして新しい文化を目の当たりにしてきた藤間家らしく、昭和に

なっても新たな時代の先駆けとなっていたことをうかがい知ることができます。

なっても新たな時代の先駆けとなっていたことをうかがい知ることができます。

大正12年の関東大震災直後に新築された住宅に花嫁を迎えた先々代の善一郎氏は、東京に勤める

なかで「西村伊作」という建築家を知り、当時はやりつつあった洋風住宅の設計を依頼したと

考えられます。大工は西村伊作の設計住宅を手掛けた経験を持つ、地元柳島村の石井金寿さんで

あったことも忘れることができません。」

なかで「西村伊作」という建築家を知り、当時はやりつつあった洋風住宅の設計を依頼したと

考えられます。大工は西村伊作の設計住宅を手掛けた経験を持つ、地元柳島村の石井金寿さんで

あったことも忘れることができません。」

「祝家運」額(柳庵作)。

能得名/亀者財/物帰之/家必大/富

柳庵居士祝家運而書/

(能く名亀を得る者は、財物之に帰して、家必ず大いに富まん 柳庵居士、家運を祝して書す)

時年五十有八/

安政戊午 稔仲冬吉日」

「秦星池(柳庵の師)筆 篆書」。

芙蓉不 及美人 妝水殿 風来珠

翠香卻 恨含情 月待君 王

壬牛冬日 星池馨篆」

『芙蓉も及ばず 美人の妝(よそお)い

水殿(みずどの) 風来たって

水殿(みずどの) 風来たって

珠翠香(しゅすいかんば)し 卻(かえ)って恨む

情を含んで 月に君王を

待つを』

(君王に見捨てられた妃の悲しみ 唐の王昌の詩「西宮秋怨」の一節)

「家訓」額(柳庵作)。

人は ただ寝ても 起きても 火のもとと 子孫のすゑを こころかく べし

右の絵文字は「家内安全火乃用心」と書かれているのだと。

「家内安全火乃用心

柳島村の名主であった藤間柳庵が考案して版木を作り、刷って村人に配ったとされています。

八字とも宝尽くしを象った絵文字で書かれています。柳庵がどのような意図でこれを作った

かの記録はありませんが、茅ヶ崎の郷土史家でもあった斉藤昌三氏はこう言っておられました。

「江戸末期の安政頃は地震とか火災とかの天災地変がよく続いたもので、この相模地方は

飢饉もあり、人々の暮らしは安穏ではなかった。そのような村人を案じて考え出されたものが、

宝ものを絵文字にして平易な日常の戒めを書くことだった」と。

またこう言ってくださる方もいます。

「これを柱や床の間に飾った村の人達は、一時的にせよ、宝ものが家に入ってきたような明るく

前向きな気持になることが出来たのではないか。そしてこれは名主であり、同時に、江戸文化に

接してそれを楽しんでいた文人柳庵だからこそ出来たものと思われる」と。」

彫られた8文字は、「家」が蓑(みの)、「内」が女性の顔、「安」がかぶりがさ、

「全」が金の袋(財布)、「火」が分銅、「乃」が宝の鍵、「用」が小づち、「心」が宝珠を

それぞれ象っているという。」

六畳間の奥にも柳庵が作成、配布した「家内安全火乃用心」の絵文字版画が。

奥の八畳と六畳間は縁側付き。

そして「九畳間」。

左には「階段箪笥」が。

「階段箪笥

据え置き型の階段であり、下部は引き出しや戸棚に仕上げられています。

江戸時代に建てられた3階建の土蔵に設置されていた可能性があります。」

江戸時代に建てられた3階建の土蔵に設置されていた可能性があります。」

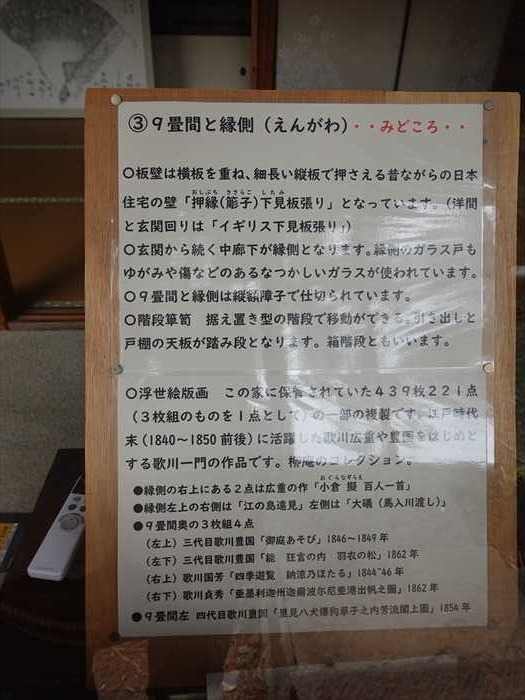

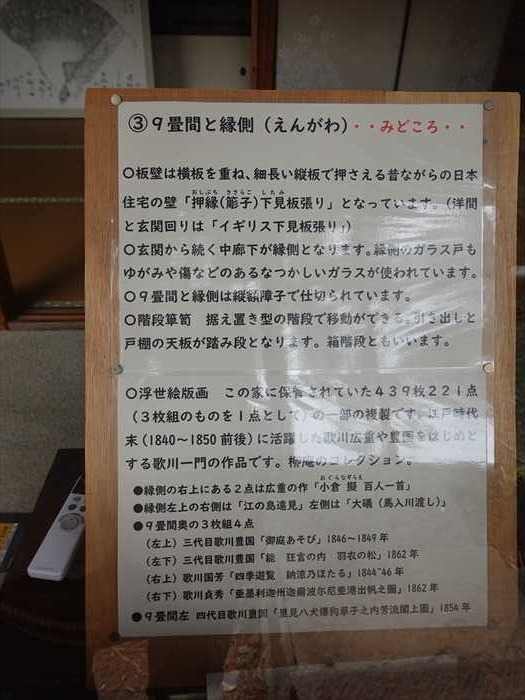

③9畳間と縁側(えんがわ) ・・みどころ・・

◯板壁は横板を重ね、細長い縦板で押さえる昔ながらの日本

住宅の壁「押縁(簓子(ささらこ)下見板張り」となっています。(洋間と玄関回りは

「イギリス下見板張り」)

「イギリス下見板張り」)

◯玄関から続く中廊下が縁側となリます。縁側のガラス戸もゆがみや傷などのあるなっかしい

ガラスが使われています。

ガラスが使われています。

◯9畳間と縁側は縦額障子て仕切られています。

◯階段箪笥 据え置き型の階段て移動ができる。引き出しと戸棚の天板が踏み段となります。

箱階段ともいいます。

箱階段ともいいます。

「〇 浮世絵版画

この家に保管されていた439枚221点(3枚組のものを1点として)の一部です。江戸時代末

(1840~1850前後)に活躍した歌川広重や豊国をはじめとする歌川一門の作品です。

柳庵のコレクション。

● 縁側の右上にある2点は広重の作「小倉擬 百人一首」

● 縁側左上の右側は「江の島遠見」左側は「大磯(馬入川渡し)」

● 9畳間奥の3枚組4点

(左上)三代目歌川豊国「御庭あそび」 1846~1849年

(左下)三代目歌川豊国「能 狂言の内 羽衣の松」 1862年

(右上)歌川国芳「四季遊覧 納涼乃ほたる」 1844~46年

(右下)歌川貞秀「亜墨利迦州迦爾波尓尼亜港出帆之圖」 1862年

● 9畳間左 四代目歌川豊国「里見八犬傳狗草子之内芳流閣上圖」 1854年」

9畳間奥の浮世絵3枚組4点

(左上)三代目歌川豊国「御庭あそび」。

(左下)三代目歌川豊国「能 狂言の内 羽衣の松」。

(右上)歌川国芳「四季遊覧 納涼乃ほたる」。

(右下)歌川貞秀「亜墨利迦州迦爾波尓尼亜港出帆之圖」。

縁側の右上にある2点は広重作「小倉擬百人一首」の「ほ 1846年」、「な 1847年」。

右は

「小倉擬百人一首

後徳大寺左大臣

ほととぎす 鳴きつるかたを ながむれば ただありあけの 月ぞ残れる

画 歌川広重」

右は

「小倉擬百人一首

藤原清輔朝臣

ながらへば また此のごろや 志のばれん うしと見し世ぞ 今は恋しき

画 歌川広重」

画 歌川広重」

藤間柳庵揮毫「陸亀蒙”鄴宮"詩碑」の拓本か?

縁側左上の浮世絵。

右側は、歌川貞虎「江ノ島遠見」1846~1849年。

左側は、三代目歌川豊国「大磯(馬入川渡し)」(作画年不詳)。

「納屋(物置)」。

「納屋(物置)

この建物は、大正12年(1923年) 9月1日お昼ごろに発生した関東大震災て倒壊した旧家屋の木材を

使用して造られた仮設住宅と考えられます。その後、現主屋が新築され、納屋として現在まで

使われてきたと考えられます。」

使用して造られた仮設住宅と考えられます。その後、現主屋が新築され、納屋として現在まで

使われてきたと考えられます。」

様々な品物が保管されていた。

懐かしい籐製の乳母車もあった。

「堀抜井戸(噴上井)」。

「堀抜井戸(噴上井)と藤間温泉

江戸時代の終わり頃、柳島村の名主を務めていた藤間柳庵(善五郎)は、幼い頃から書道や学問に

親しみ豊富な知識を持つ人でした。その中で、地中深くにある水脈に達すればその水圧で水が

吹き上がることを知っていました。掘り抜いた木の筒を継ぎ足しながら掘り下げる方法で一年

七ヶ月かけて深さ二十間(約36m)に達すると人の身長をはるかに超える高さまで水が噴上がり

ました。明治時代初めに描かれた図には、この井戸から南側の敷地端に「水車、槝場(粉挽き場)」

があることから、いかに水量があったかを想像することができます。

吹き上がることを知っていました。掘り抜いた木の筒を継ぎ足しながら掘り下げる方法で一年

七ヶ月かけて深さ二十間(約36m)に達すると人の身長をはるかに超える高さまで水が噴上がり

ました。明治時代初めに描かれた図には、この井戸から南側の敷地端に「水車、槝場(粉挽き場)」

があることから、いかに水量があったかを想像することができます。

柳庵翁は、さらに有り余る水を有効利用しようと屋敷の南東端に湯屋をつくり村人に風呂の提供

をはじめました。後の藤間温泉のはじまりです。その後近くでも同じ掘抜井戸で大南温泉

(山口屋)が誕生し、年貢事務を行う幕府の役人の宿舎にも利用されました。柳庵翁は所有する

四百石船を使い、熱海や湯河原の温泉水を買い付けて柳島に運び、柳島の井戸水に混ぜて泉質を

高めていました。また明治時代中頃には藤間家の東方で藪下温泉も開設し、村の人だけではなく

海遊びや川遊びなどの行楽者たちの憩いの場ともなり大いににぎわいました。

(山口屋)が誕生し、年貢事務を行う幕府の役人の宿舎にも利用されました。柳庵翁は所有する

四百石船を使い、熱海や湯河原の温泉水を買い付けて柳島に運び、柳島の井戸水に混ぜて泉質を

高めていました。また明治時代中頃には藤間家の東方で藪下温泉も開設し、村の人だけではなく

海遊びや川遊びなどの行楽者たちの憩いの場ともなり大いににぎわいました。

しかし大正十二年の関東大震災の影響により水量が減少するようになり、また第二次世界大戦の

開始などにより廃業していったようです。」

「堀抜井戸(噴上井)」に近づいて。

南側の庭には赤松の枯木が。

そして「旧藤間家住宅」から南100m程の共同墓地の角に関東大震災の犠牲者を供養する

「観音像」が建っていた。

神奈川県茅ヶ崎市柳島2丁目8−31。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その82 )・ … 2022.06.28 コメント(4)

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その81)・輪… 2022.06.27

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その80)・了… 2022.06.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.