PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【恵光院の菩提樹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

次に訪ねたのが「腰掛神社」。ここを訪ねるのは3回目であろうか。

『新編相摸国風土記稿』に「腰掛明神社 村の鎮守なり」とあるのはこの神社のことで、

江戸時代から変わらず芹沢の鎮守として祀られてきたとのこと。

現在も芹沢北部の里山の中に古式然とした姿で鎮座。

日本武尊が東征の折に通りかかり暫くのあいだ休息せられた旧跡とも伝えられ、

境内にはこのとき日本武尊が腰を掛けたと伝えられる腰掛石も残されていたのです

神奈川県茅ヶ崎市芹沢2169。

「六臂青面金剛像」。

元文5年(1740)11月

板駒型

月日(手持)・青面金剛像(剣/数珠・六臂)

正面右側「奉納庚申供養」

〃左側「元文五庚申天

十一月吉日」

〃下側 7人の名

日輪・月輪を両手の掌に奉げたデザインが素晴らしい。

日本武尊を髣髴させる青面金剛像。

「芹澤腰掛神社」碑。

「掲示板」。

一の鳥居の後ろに二の鳥居。

境内には巨木も多く、眩いばかりの緑に覆われていた。

こうした雰囲気の良い社叢は、都市部ではなかなか目にすることが出来なくなって来たのです。

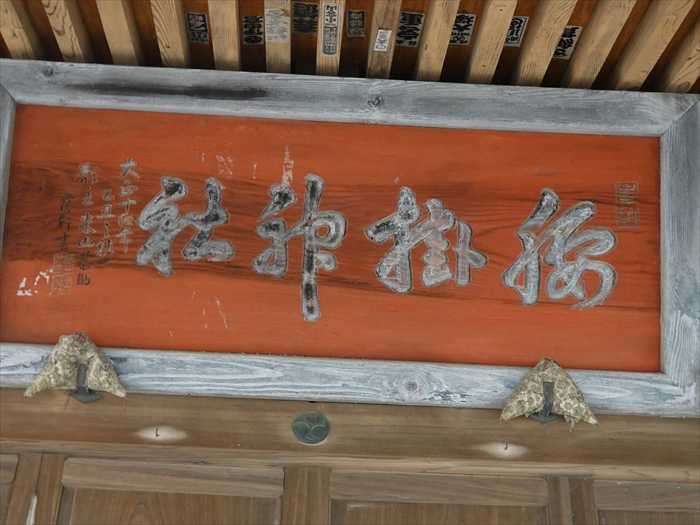

「二の鳥居」には青く縁取られた扁額「腰掛神社」。

「二の鳥居」は「両部鳥居(りょうぶとりい)」であった。

両部鳥居は、本体の鳥居の柱を支える形で稚児柱(稚児鳥居)があり、その笠木の上に

屋根がある鳥居。 名称にある両部とは密教の金胎両部(金剛・胎蔵)をいい、

神仏習合を示す名残。 四脚鳥居、稚児柱鳥居、権現鳥居、枠指鳥居などの別名がある。

「二の鳥居」を潜り、「拝殿」への参道を進む。

「手水舎」。

「社務所」は「芹澤公民館」にもなっていた。

狛犬(阿形像)、昭和六十三年。

狛犬(吽形像)、昭和六十三年。

正面に「拝殿」。

御神木の銀杏。

左手に「神楽殿」。

更に「拝殿」に近づいて。

御祭神

日本武尊 ( やまとたけるのみこと )

大日霊貴命 ( おおひるめむちのみこと )

金山彦命 ( かなやまひこのみこと )

白山彦命 ( しらやまひこのみこと )

宇迦之御魂命 ( うかのみたまのみこと )

祭礼

1月1日 元旦祭・交通安全祈願祭

2月11日 建国祭

7月海の日 浜降祭

9月吉日 秋季例大祭

11月23日 勤労感謝祭

12月31日 除夜祭。

その先にも狛犬(阿形像)、大正十四乙丑年十月吉日建之 と。

こちらは江戸唐獅子とか関東型とか言われるタイプのもの。

狛犬(吽形像)。

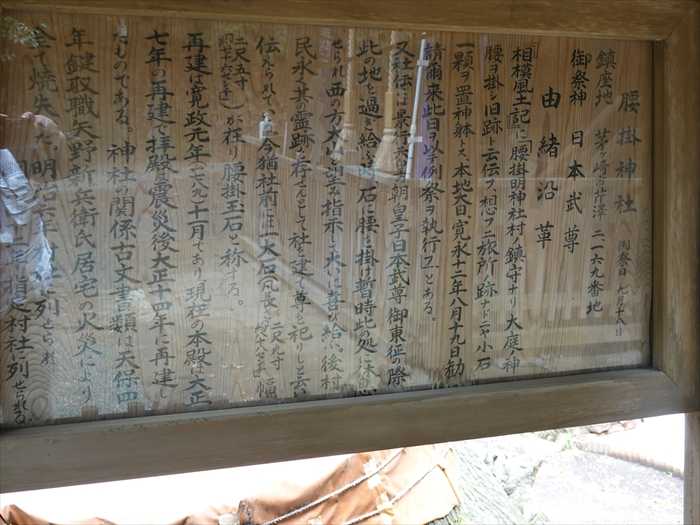

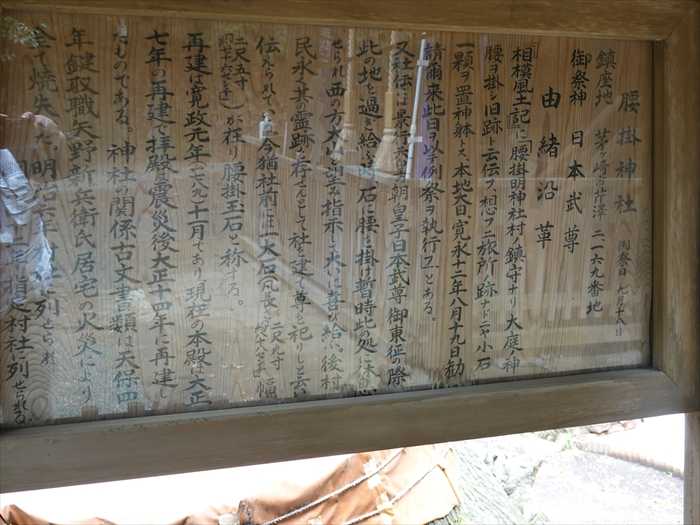

「腰掛神社 由緒沿革」案内板が「腰掛玉石」を覆う屋根付きの建物にあった。

「腰掛神社 例祭日 九月十八日

鎮座地 茅ヶ崎市芹澤ニ、一六九番地

由緒沿革

『相模風土記』に「腰掛名神社村ノ鎮守ナリ大庭ノ神腰ヲ掛シ旧跡ト云伝フ、想フニ

旅所ノ跡ナドニヤ 小石一顆ヲ置神躰トス 本地大日、寛永十二年八月十九日勧請 爾来此日ヲ

以テ例祭ヲ執行ス」とある。

又社伝には 景行天皇の朝 皇子日本武尊御東征の際 此の地を過ぎ給ふ時 石に腰を掛け

暫時此處に御休息せられ 西の方大山を望み指示して大いに喜び給ふ 後 村民永く其の霊跡を

存せんとして社を建て尊を祀りしと言伝ふ

今猶社前には一大石 (凡長さ二尺九寸 幅二尺五寸) あり 腰掛玉石と称する。

再建は寛政元年(一七八九)十一月であり、現在の本殿は大正七年に再建で 拝殿は震災後

大正十四年に再建したものである。神社の関係古文書類は 天保四年 鍵取職矢野新兵衞氏居宅の

火災により全て焼失した。明治六年村社に列せられ、明治四十二年指定村社に列せられる。」

立体感が溢れる見事な龍の彫刻。

木鼻(右)。躍動感と迫力に溢れた獅子の姿が。

木鼻(左)。

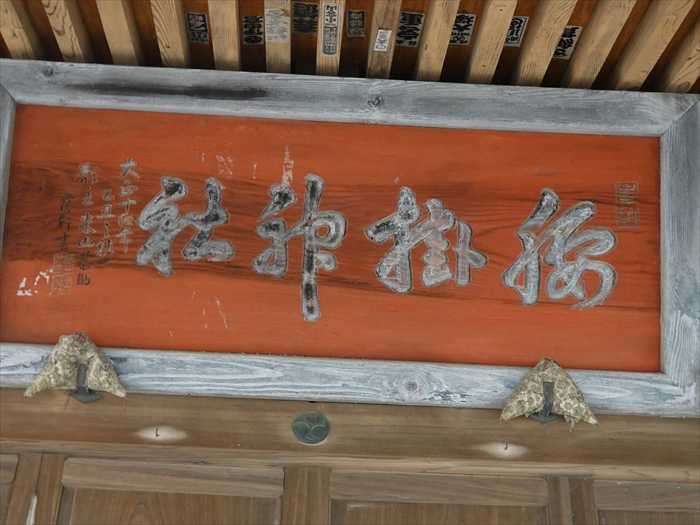

扁額「腰掛神社」。

「腰掛玉石」。

日本武尊が東征の際に、この地で石に腰かけて大山を眺めながら休憩したという伝説に由来し、

当時の人々がこの石をご神体として社を建設、日本武尊を祀ったことが腰掛神社の始まりと

されている。

高さ40cm、タテヨコ100cmほどの上が平たい石。

「腰掛玉石」は台座の上に載せられ、それを覆う屋根と木の柵もあったが、こういうケースは

むしろ例外で、大部分の「腰掛石」は雨ざらしにされされている場合が多いのだが。

以下はネットから

「ところで『新編相模国風土記稿』では、腰掛石に腰をおろしたのは「大庭の神」と記載されて

いるので、江戸時代には現在の社伝のように日本武尊ではなく大庭の神の旧跡地と伝えられていた

ことがわかります。

芹澤村の所属する大庭庄は中世に成立した荘園で、その中心地の大庭には式内社の大庭神社が

鎮座しています。大庭の神とはこの大庭神社の神のことを言っているのだと思いますが、

『新編相模国風土記稿』ではこの伝承をうけて「想うに旅所の跡などにや」と、その関係を

推測しています。跡と述べている以上、江戸時代の当時においても腰掛神社と大庭神社の間には

直接的な関係はなかったものと思われますが、元々は何らかの繋がりがあったのかもしれません。

さて、『相模の古社』では腰掛神社を一之宮・寒川神社の末社であったとしたうえで次のような

伝説を紹介しています。

腰掛神社の境内に、寒川大神の腰掛けられたという石が存している。差渡し85センチほどの石で

ある。ところでこの地方の伝説として、寒川の大神はいずれの地方からか相模国へ来て、この

芹沢の地にしばらく逗留され、それから間もなく、北西3キロほどの宮原という地に移ったと

言われている。(中略) この宮原部落には、現在も寒川社という小社がある。寒川大神は

やがて宮原の地も去って、最後に現在寒川神社のあるところに移って来て、長く居住したと

いうことがむかしから伝えられているのである。

(菱沼 勇・梅田義彦 『相模の古社』 昭和46年 学生社)」と。

この伝説の出典は不明とのことですが、これによると腰掛石に腰をおろしたのは「寒川大神」で

あるとされ、この場合は寒川神社の創祀縁起として語られている訳です。

「腰掛玉石」碑。

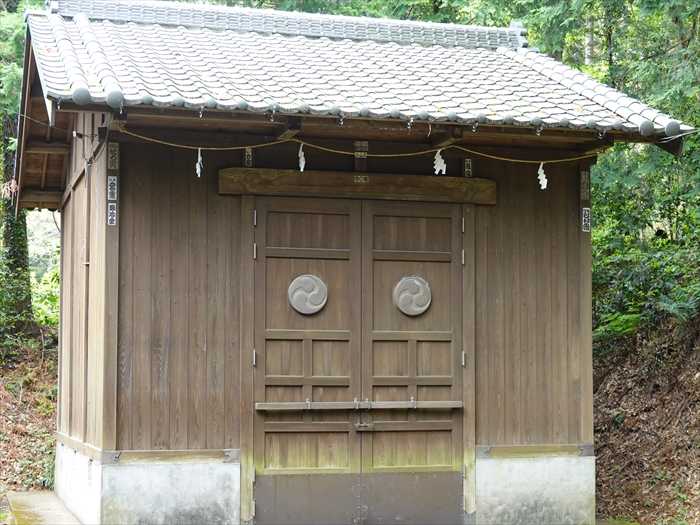

「神輿殿」。

神輿をネットから。

「拝殿屋根葺替竣工記念」碑。

「當拝殿は大正十二年九月の大震災の際崩壊 大正十四年 新築再建五十年の永き間夏の暑さにも

冬の寒さにも耐へて今日に到れるが最早屋根の亜鉛板も限界と成りたるが故に氏子崇敬者諸氏と

相謀り、銅板にて屋根の修復を致す事に決定し九月に工事の竣工を見ました。此の挙を記念し

ここに碑を建立致しました。

昭和四十八年九月十八日」

「拝殿」の奥に「本殿」。

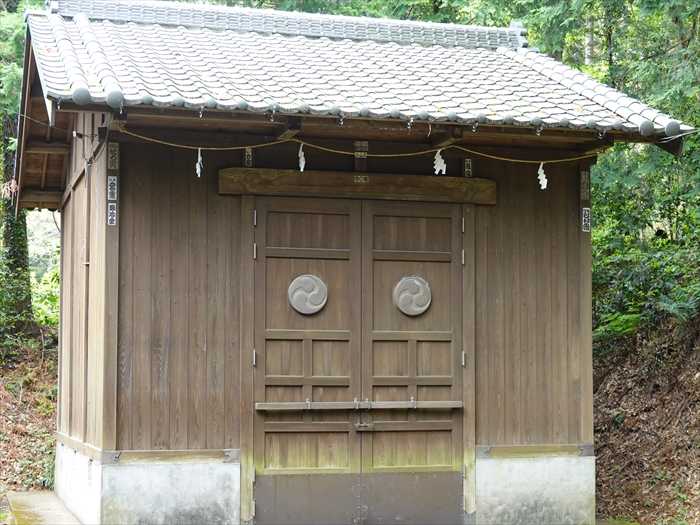

拝殿脇には2つ並んで境内社がありましたが、名前が書いてないので詳細は不明。

『神奈川県神社誌』には境内社として伊勢大神、金平大神、稲荷社、白山大神の記載があるとの

ことなので、このうちのいずれかでしょうか。

右側の境内社。

左側の境内社。

境内社前から「腰掛神社」の境内を見る。

「拝殿」を振り返って。

参道脇には、伐採された巨木が転がっていた。

銀杏の樹であろうか、樹皮のみで完全に空洞のみ。

「腰掛神社」を後にして、その前にあった「関東の富士見100景 富士山の見えるまちづくり

地点名 茅ヶ崎市からの富士」を訪ねた。

しかし、この日は・・・・。

天気が良ければ。

「関東の富士見100景」から「腰掛神社」を見る。

そして「腰掛神社」前の坂道を南東に向けて上って行った。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

次に訪ねたのが「腰掛神社」。ここを訪ねるのは3回目であろうか。

『新編相摸国風土記稿』に「腰掛明神社 村の鎮守なり」とあるのはこの神社のことで、

江戸時代から変わらず芹沢の鎮守として祀られてきたとのこと。

現在も芹沢北部の里山の中に古式然とした姿で鎮座。

日本武尊が東征の折に通りかかり暫くのあいだ休息せられた旧跡とも伝えられ、

境内にはこのとき日本武尊が腰を掛けたと伝えられる腰掛石も残されていたのです

神奈川県茅ヶ崎市芹沢2169。

「六臂青面金剛像」。

元文5年(1740)11月

板駒型

月日(手持)・青面金剛像(剣/数珠・六臂)

正面右側「奉納庚申供養」

〃左側「元文五庚申天

十一月吉日」

〃下側 7人の名

日輪・月輪を両手の掌に奉げたデザインが素晴らしい。

日本武尊を髣髴させる青面金剛像。

「芹澤腰掛神社」碑。

「掲示板」。

一の鳥居の後ろに二の鳥居。

境内には巨木も多く、眩いばかりの緑に覆われていた。

こうした雰囲気の良い社叢は、都市部ではなかなか目にすることが出来なくなって来たのです。

「二の鳥居」には青く縁取られた扁額「腰掛神社」。

「二の鳥居」は「両部鳥居(りょうぶとりい)」であった。

両部鳥居は、本体の鳥居の柱を支える形で稚児柱(稚児鳥居)があり、その笠木の上に

屋根がある鳥居。 名称にある両部とは密教の金胎両部(金剛・胎蔵)をいい、

神仏習合を示す名残。 四脚鳥居、稚児柱鳥居、権現鳥居、枠指鳥居などの別名がある。

「二の鳥居」を潜り、「拝殿」への参道を進む。

「手水舎」。

「社務所」は「芹澤公民館」にもなっていた。

狛犬(阿形像)、昭和六十三年。

狛犬(吽形像)、昭和六十三年。

正面に「拝殿」。

御神木の銀杏。

左手に「神楽殿」。

更に「拝殿」に近づいて。

御祭神

日本武尊 ( やまとたけるのみこと )

大日霊貴命 ( おおひるめむちのみこと )

金山彦命 ( かなやまひこのみこと )

白山彦命 ( しらやまひこのみこと )

宇迦之御魂命 ( うかのみたまのみこと )

祭礼

1月1日 元旦祭・交通安全祈願祭

2月11日 建国祭

7月海の日 浜降祭

9月吉日 秋季例大祭

11月23日 勤労感謝祭

12月31日 除夜祭。

その先にも狛犬(阿形像)、大正十四乙丑年十月吉日建之 と。

こちらは江戸唐獅子とか関東型とか言われるタイプのもの。

狛犬(吽形像)。

「腰掛神社 由緒沿革」案内板が「腰掛玉石」を覆う屋根付きの建物にあった。

「腰掛神社 例祭日 九月十八日

鎮座地 茅ヶ崎市芹澤ニ、一六九番地

由緒沿革

『相模風土記』に「腰掛名神社村ノ鎮守ナリ大庭ノ神腰ヲ掛シ旧跡ト云伝フ、想フニ

旅所ノ跡ナドニヤ 小石一顆ヲ置神躰トス 本地大日、寛永十二年八月十九日勧請 爾来此日ヲ

以テ例祭ヲ執行ス」とある。

又社伝には 景行天皇の朝 皇子日本武尊御東征の際 此の地を過ぎ給ふ時 石に腰を掛け

暫時此處に御休息せられ 西の方大山を望み指示して大いに喜び給ふ 後 村民永く其の霊跡を

存せんとして社を建て尊を祀りしと言伝ふ

今猶社前には一大石 (凡長さ二尺九寸 幅二尺五寸) あり 腰掛玉石と称する。

再建は寛政元年(一七八九)十一月であり、現在の本殿は大正七年に再建で 拝殿は震災後

大正十四年に再建したものである。神社の関係古文書類は 天保四年 鍵取職矢野新兵衞氏居宅の

火災により全て焼失した。明治六年村社に列せられ、明治四十二年指定村社に列せられる。」

立体感が溢れる見事な龍の彫刻。

木鼻(右)。躍動感と迫力に溢れた獅子の姿が。

木鼻(左)。

扁額「腰掛神社」。

「腰掛玉石」。

日本武尊が東征の際に、この地で石に腰かけて大山を眺めながら休憩したという伝説に由来し、

当時の人々がこの石をご神体として社を建設、日本武尊を祀ったことが腰掛神社の始まりと

されている。

高さ40cm、タテヨコ100cmほどの上が平たい石。

「腰掛玉石」は台座の上に載せられ、それを覆う屋根と木の柵もあったが、こういうケースは

むしろ例外で、大部分の「腰掛石」は雨ざらしにされされている場合が多いのだが。

以下はネットから

「ところで『新編相模国風土記稿』では、腰掛石に腰をおろしたのは「大庭の神」と記載されて

いるので、江戸時代には現在の社伝のように日本武尊ではなく大庭の神の旧跡地と伝えられていた

ことがわかります。

芹澤村の所属する大庭庄は中世に成立した荘園で、その中心地の大庭には式内社の大庭神社が

鎮座しています。大庭の神とはこの大庭神社の神のことを言っているのだと思いますが、

『新編相模国風土記稿』ではこの伝承をうけて「想うに旅所の跡などにや」と、その関係を

推測しています。跡と述べている以上、江戸時代の当時においても腰掛神社と大庭神社の間には

直接的な関係はなかったものと思われますが、元々は何らかの繋がりがあったのかもしれません。

さて、『相模の古社』では腰掛神社を一之宮・寒川神社の末社であったとしたうえで次のような

伝説を紹介しています。

腰掛神社の境内に、寒川大神の腰掛けられたという石が存している。差渡し85センチほどの石で

ある。ところでこの地方の伝説として、寒川の大神はいずれの地方からか相模国へ来て、この

芹沢の地にしばらく逗留され、それから間もなく、北西3キロほどの宮原という地に移ったと

言われている。(中略) この宮原部落には、現在も寒川社という小社がある。寒川大神は

やがて宮原の地も去って、最後に現在寒川神社のあるところに移って来て、長く居住したと

いうことがむかしから伝えられているのである。

(菱沼 勇・梅田義彦 『相模の古社』 昭和46年 学生社)」と。

この伝説の出典は不明とのことですが、これによると腰掛石に腰をおろしたのは「寒川大神」で

あるとされ、この場合は寒川神社の創祀縁起として語られている訳です。

「腰掛玉石」碑。

「神輿殿」。

神輿をネットから。

「拝殿屋根葺替竣工記念」碑。

「當拝殿は大正十二年九月の大震災の際崩壊 大正十四年 新築再建五十年の永き間夏の暑さにも

冬の寒さにも耐へて今日に到れるが最早屋根の亜鉛板も限界と成りたるが故に氏子崇敬者諸氏と

相謀り、銅板にて屋根の修復を致す事に決定し九月に工事の竣工を見ました。此の挙を記念し

ここに碑を建立致しました。

昭和四十八年九月十八日」

「拝殿」の奥に「本殿」。

拝殿脇には2つ並んで境内社がありましたが、名前が書いてないので詳細は不明。

『神奈川県神社誌』には境内社として伊勢大神、金平大神、稲荷社、白山大神の記載があるとの

ことなので、このうちのいずれかでしょうか。

右側の境内社。

左側の境内社。

境内社前から「腰掛神社」の境内を見る。

「拝殿」を振り返って。

参道脇には、伐採された巨木が転がっていた。

銀杏の樹であろうか、樹皮のみで完全に空洞のみ。

「腰掛神社」を後にして、その前にあった「関東の富士見100景 富士山の見えるまちづくり

地点名 茅ヶ崎市からの富士」を訪ねた。

しかし、この日は・・・・。

天気が良ければ。

「関東の富士見100景」から「腰掛神社」を見る。

そして「腰掛神社」前の坂道を南東に向けて上って行った。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その82 )・ … 2022.06.28 コメント(4)

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その81)・輪… 2022.06.27

-

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その80)・了… 2022.06.26

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.