PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【ONCA COFFEE ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん

ハス開花、オオシロ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさんハス開花、オオシロ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

そして旧東海道に出て、横断歩道を渡り平塚方面に進む。

右手にはこの後訪ねた「 養命寺(ようめいじ) 」があった。

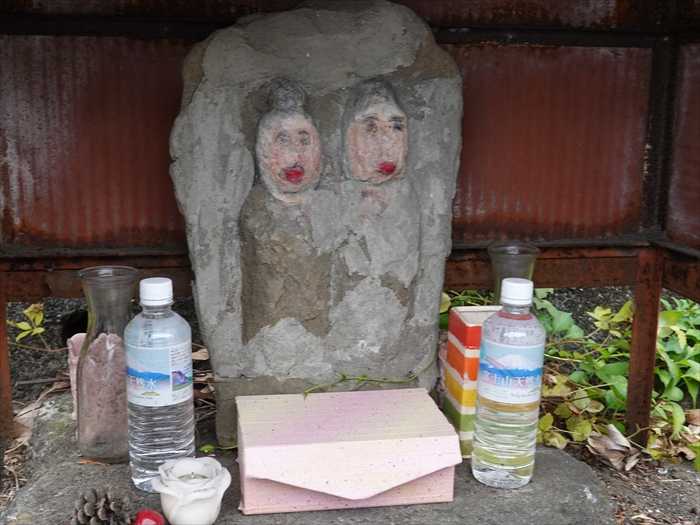

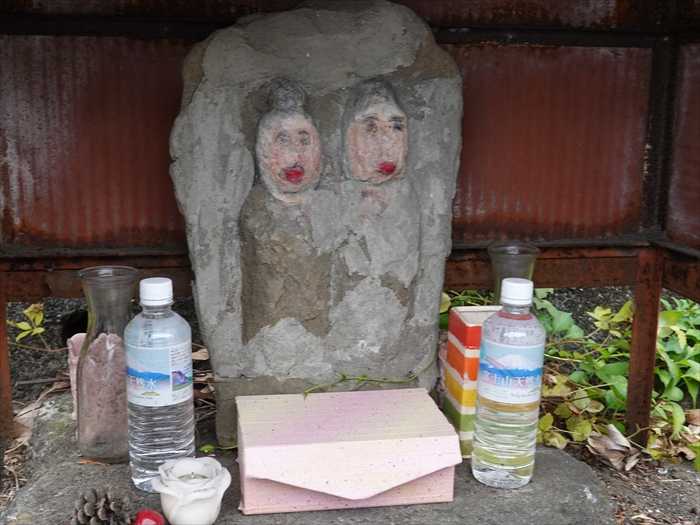

その先にあったのが「 おしゃれ地蔵祠 」。

朱に塗られた素朴な祠の中に顔を 化粧した「双体道祖神 」の姿が。

この石仏は 左手に壺を捧け右手には皿を持っている男女ニ神の和合神 。

この仏様は ご婦人の願いことなら何でも叶えて下さる と伝えられていて、 願いが叶った時には

おしろい白粉を塗ってお礼をする というならわしがあり、お化粧をしてもらえるところから

「 おしやれ地蔵 」と呼はれているのだ。

「 おしゃれ地蔵

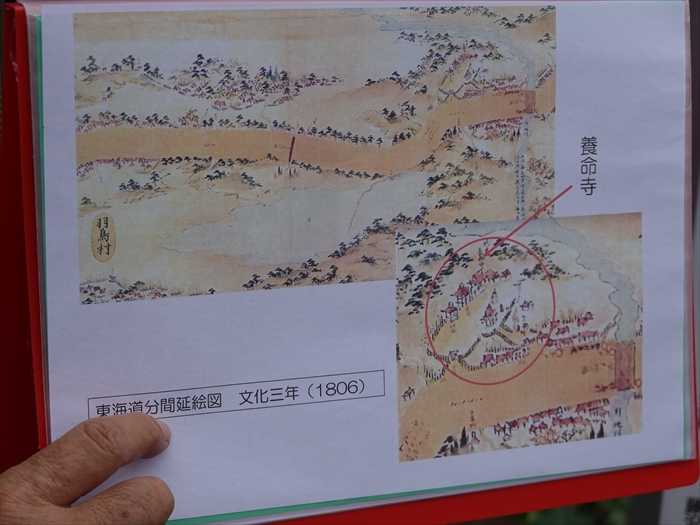

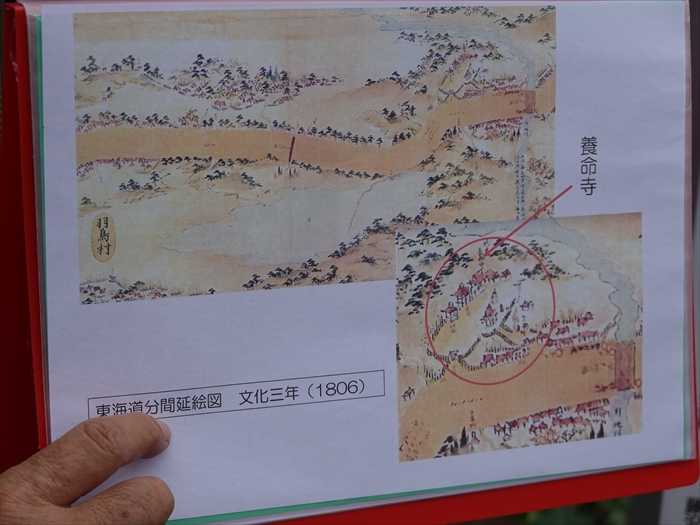

「 東海道分間延絵図 文化三年(1806) 」には 「養命寺」が描かれている と。

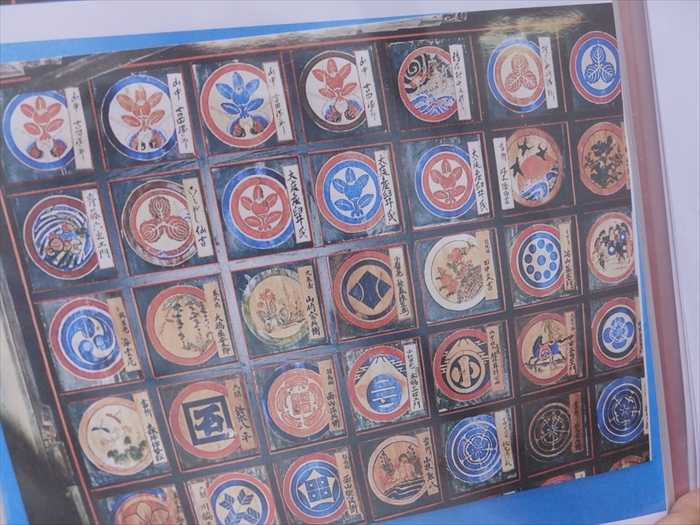

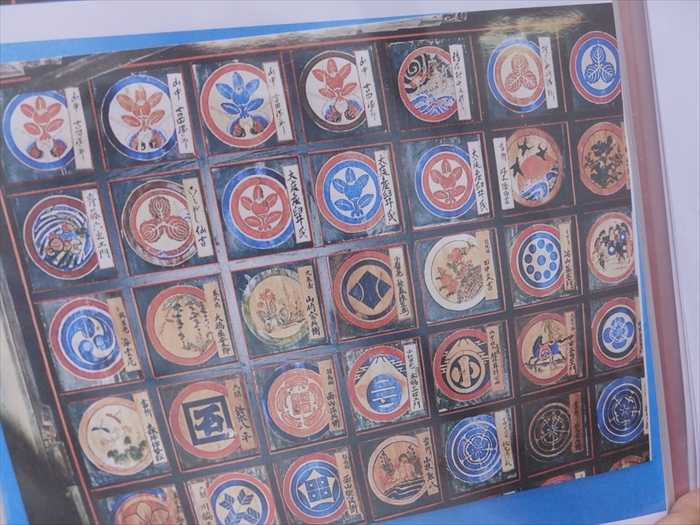

「本堂」の天井絵 。

150年ほど前にお寺さんを改修したときに、改修に寄与してくれた檀家さんの名前を

入れて天井絵にしたと。一点一点、味がある絵。

「 市指定文化財 木造十二神将立像 」。

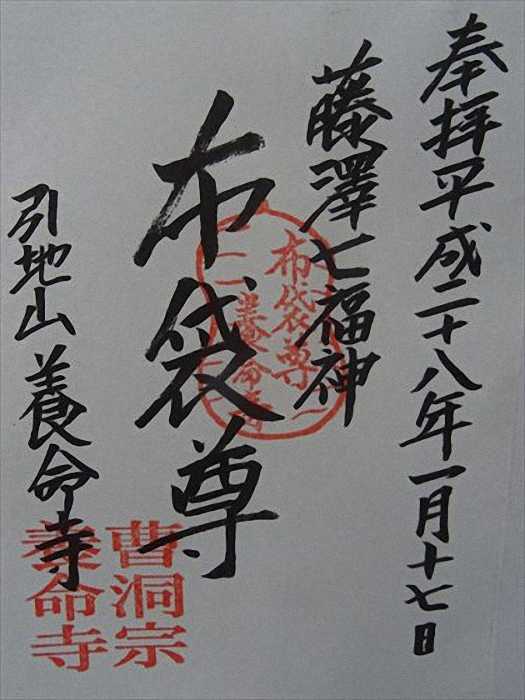

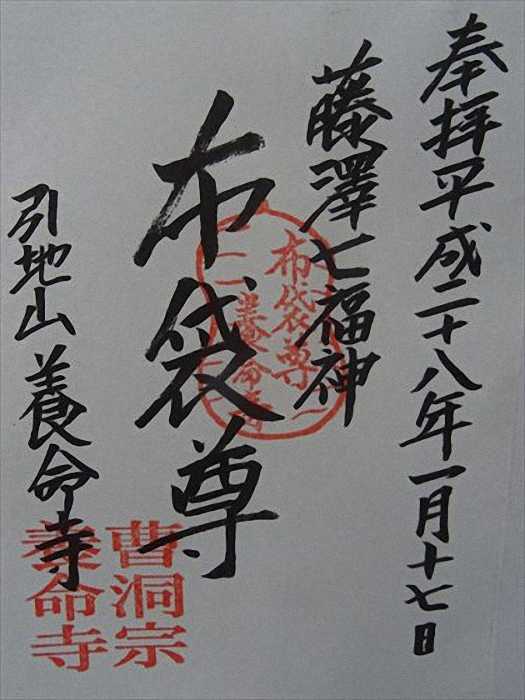

「 布袋尊 」。

こちらには、更に大きな「 布袋尊 」。

毎年新春に行われる藤沢七福神めぐりでは布袋尊を拝んで本堂の天井画を見ることが出来ると。

「藤沢七福神巡り」(毎年1月7日~1月31日)開催中は、布袋さんが、本堂入り口にお出ましに

なられます。

以前に「 藤沢七福神巡り 」👈リンク を行った時の写真。

その時に頂いた御朱印。

境内にあった「 五輪塔 」。

「 大師像 」

この石像は頭部がなく無惨な姿、肩までの像高は33cm。

「大師像」の前で4体の石仏が地面に横たわっていた、いや半分埋められていたが・・・。

「 永代供養墓 」。

正面に祈りの姿の石仏が。

「庚申待」塔 。

三猿もついている 文字庚申塔 で、 貞享3年(1686)建立 のものと。

庚申待は、江戸時代の庶民が60日に一度おとずれる庚申の日に、皆で集まって一晩中酒食を

共にする行事で、中国の民間信仰である道教に由来。

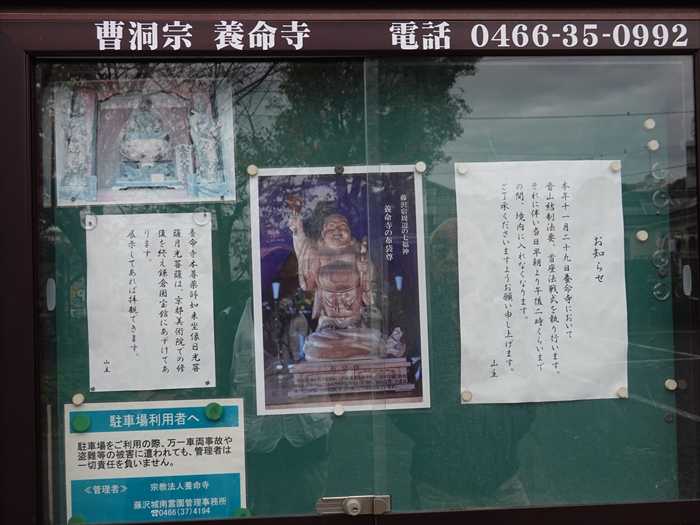

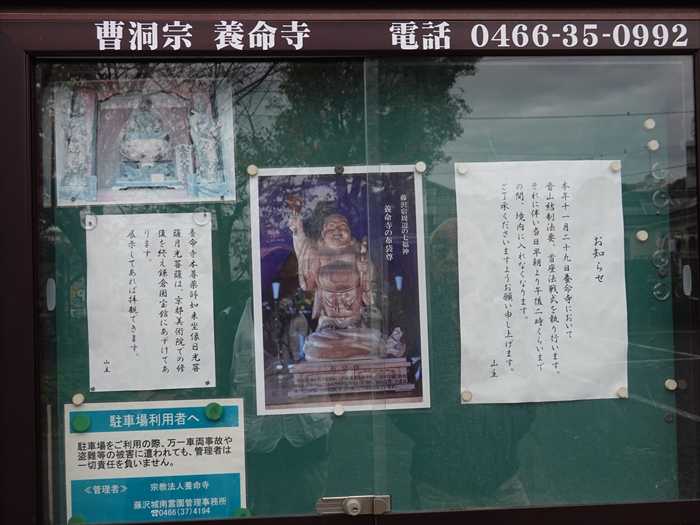

掲示板。

以下、掲示板から。

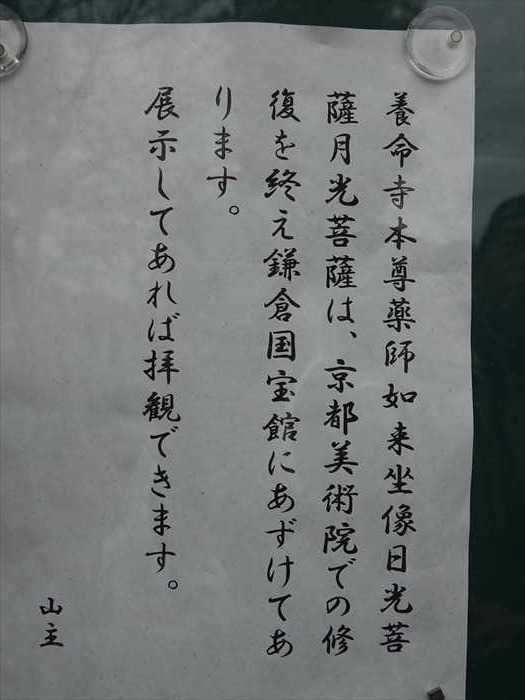

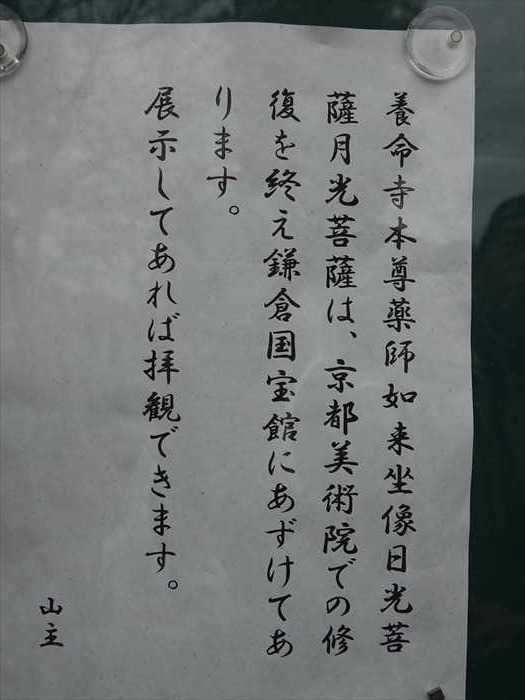

「養命寺本尊薬師如来坐像 日光菩薩月光菩薩は、京都美術院での修復を終え

鎌倉国宝館にあずけてあります。

展示してあれば拝観できます。」と。

「薬師如来坐像」、「日光菩薩月光菩薩像」。

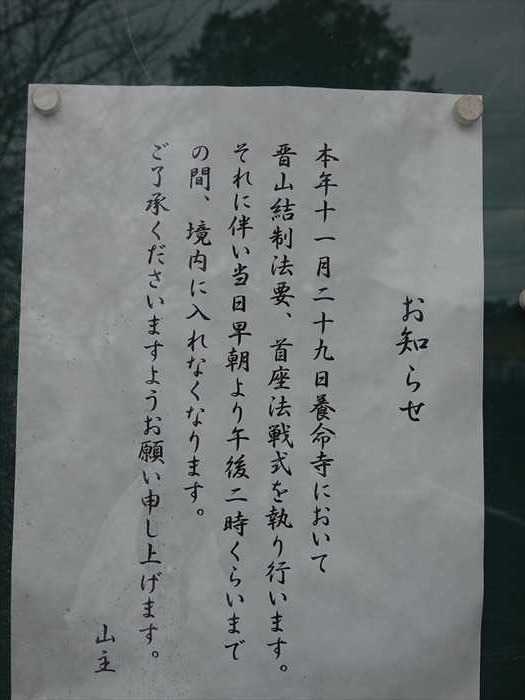

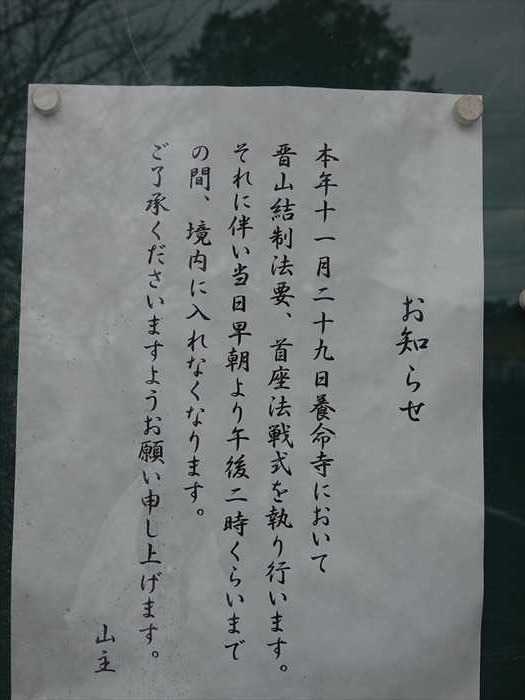

「お知らせ

本年十一月二十九日養命寺において晋山結制法要、首座法戦式を執り行います。

それに伴い当日早朝より午後二時くらいまでの間、境内に入れなくなります。

ご了承くださいますようお願い申し上げます。

山主」。

「本堂」を斜めから。

入口階段横にあったのが

「 引地山 養命寺 江湖会(ごうこえ)

令和五年十一月二十九日 」 案内板。

禅宗、特に曹洞宗で、四方の僧侶を集めて行なう夏安居(げあんご)。

夏安居とは「外出せずに一所にこもって修行をすること」と。

そしてこの日の全ての行程を完了し、 ここ「養命寺」で解散 となったのであった。

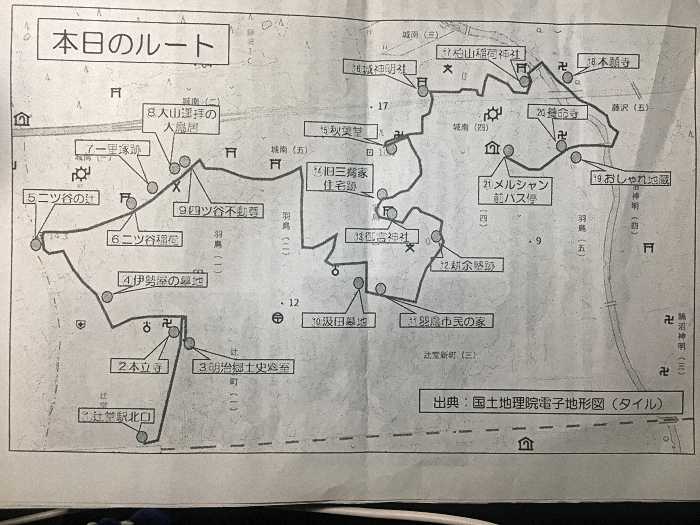

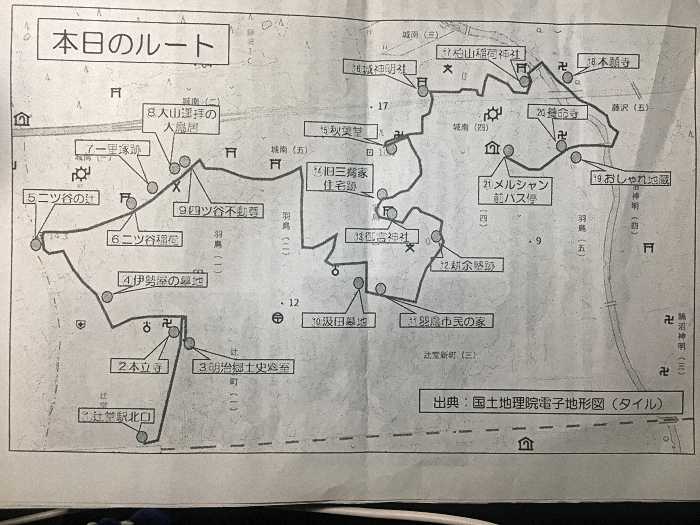

「本日のルート」。この 日の歩数は約15700歩 であった。

私は、 小田急線「藤沢本町駅」に向かって歩く 。

再び 「引地橋西」交差点 を渡る。

「ひきぢばし」。

「引地橋」を渡る。

再び、下を流れる「引地川」の上流を見る。

そして 旧東海道はここを左に曲がっていた と。

この先で右に折れて。

右に曲がると直線の道。

そして右にカーブすると再び旧東海道に合流。

よってここ旧東海道を上る人にとっては旧東海道ルートが「コ」の字を裏返した形に

なっているのであった。

ここは、藤沢宿の入口手前に当たる ため、城と同様に「 枡形虎口 」、しかもこれが

二重( 」+「 )になっているのであった。

更に進むと交差点が。

そして前方には案内板が。

「 旧東海道 藤沢宿 京見附(きょうみつけ) 」と。

「見附は土居(どい)ともいい、江戸方は清浄光寺(遊行寺)の東門付近、京方は台町にありました。

見附から見附までが宿場の範囲 で、その目印でもありました。藤沢宿の京見附は、古図などからは

判然とはしませんが、この辺りであったとの伝えがあり、近くには「見附」という屋号を持っ家が

あります。」

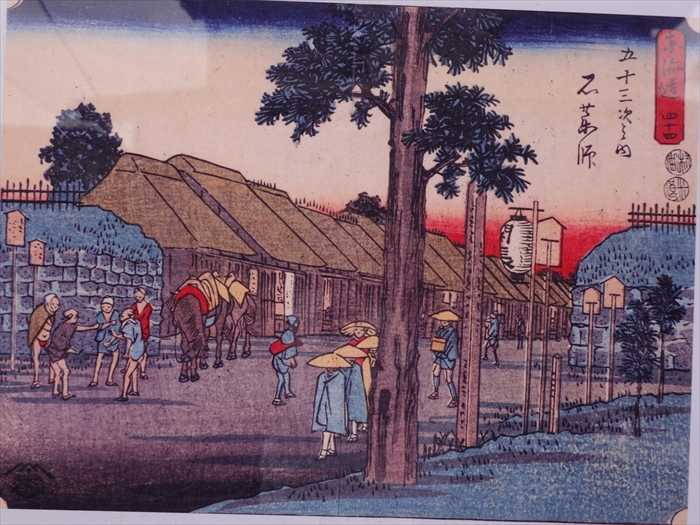

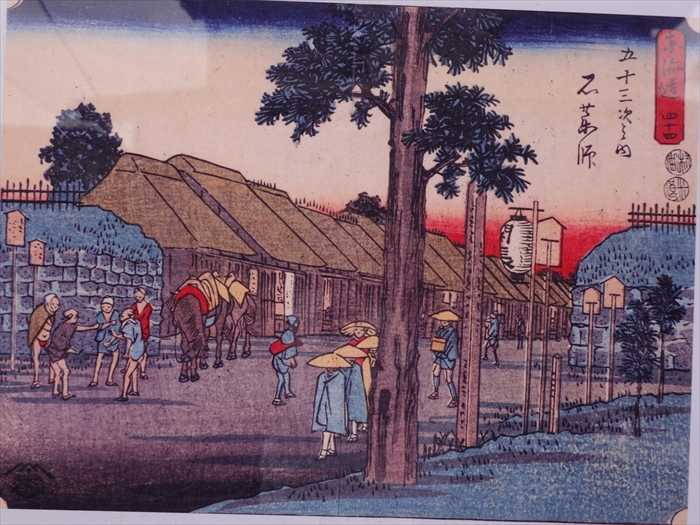

「 見附の図 歌川広重「東海道五十三次之内石薬師(蔦屋版)」 」

そして小田急線に架かる「伊勢山橋」が前方に。

「伊勢山橋」を歩く。

「いせやまばし」。

そして高校時代は毎日上り下りした坂を下る。

そして藤沢本町駅に到着し、小田急線に乗り込み帰路についたのであった。

・・・ 完 ・・・

右手にはこの後訪ねた「 養命寺(ようめいじ) 」があった。

その先にあったのが「 おしゃれ地蔵祠 」。

朱に塗られた素朴な祠の中に顔を 化粧した「双体道祖神 」の姿が。

この石仏は 左手に壺を捧け右手には皿を持っている男女ニ神の和合神 。

この仏様は ご婦人の願いことなら何でも叶えて下さる と伝えられていて、 願いが叶った時には

おしろい白粉を塗ってお礼をする というならわしがあり、お化粧をしてもらえるところから

「 おしやれ地蔵 」と呼はれているのだ。

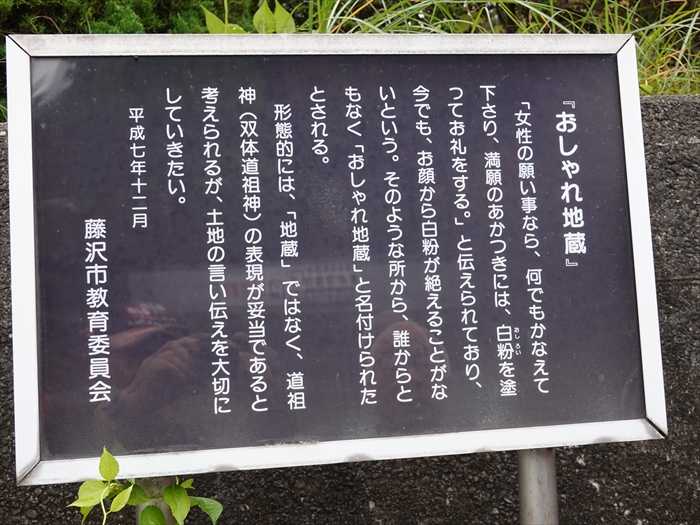

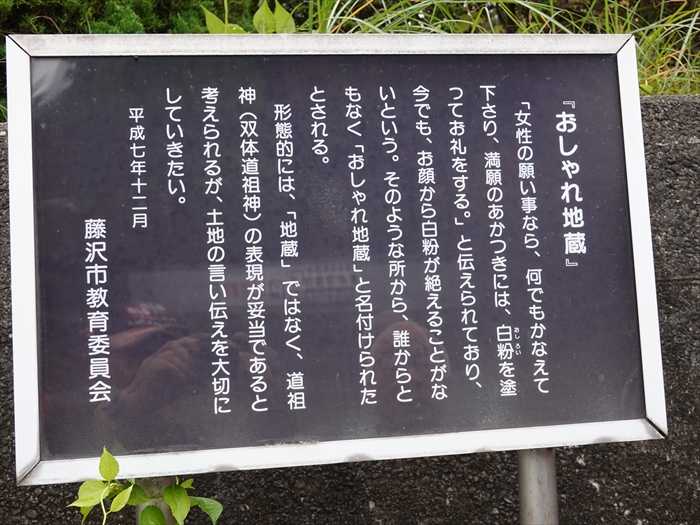

「 おしゃれ地蔵

「女性の願い事なら、何でもかなえて下さり、満願のあかつきには白粉を塗ってお礼をする。」

と伝えられており、今でもお顔から白粉が絶えることがないという。そのような所から、誰か

らともなく「おしゃれ地蔵」と名付けられたとされる。

形態的には「地蔵」ではなく、道祖神 (双体道祖神) の表現が妥当であると考えられるが、土

地の言い伝えを大切にしていきたい。

平成七年十二月

藤沢市教育委員会」

「 おしゃれ地蔵 」の前にあった「 化粧箱 」。

「 化粧箱 」の中には口紅、白粉他が。

じっと見つめるご婦人たち。

その先、道路の反対側にあったのが「 メルシャン 藤沢工場 」。

そして「 養命寺(ようめいじ) 」を訪ねた。

「 養命寺 」は曹洞宗、大庭宗賢院の末寺。 昭和2年(1927)国指定重要文化財に指定された

「薬師如来坐像 」 を安置している。男性的な力強い尊顔や勢いのある尊体から力量のある

運慶の弟子の作品ではないかと推定され、建久8年(1197)の銘が胎内から見つかっている。

公開は、寅年の4月12日に限られている。

こちらは先代の石碑か?

「 養命寺 本堂 」

引地山と号す。創建は天正年間(1573年 – 1592年)頃に暁堂が開山した。

延文年間(1356年 – 1361年)頃の創建であるとする説もある。

延享年間(1744年 – 1748年)に大拙が中興した。 本尊は薬師如来 である。

扁額「 皆王堂 」か?

本堂の見事な龍の彫刻。

斜めから。

「本堂 内陣」。

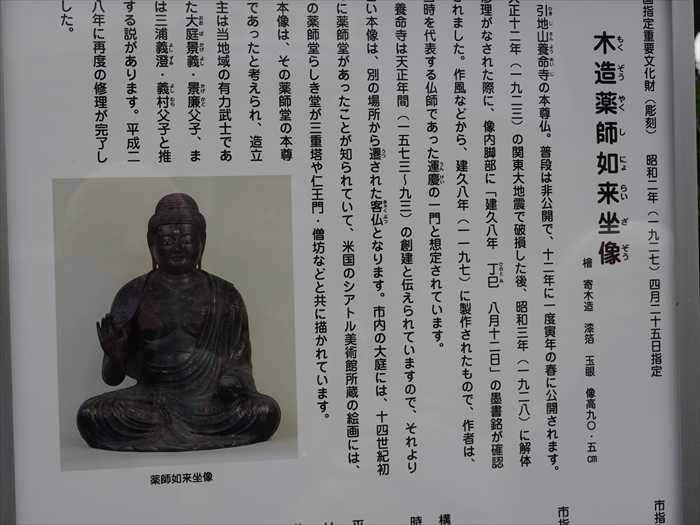

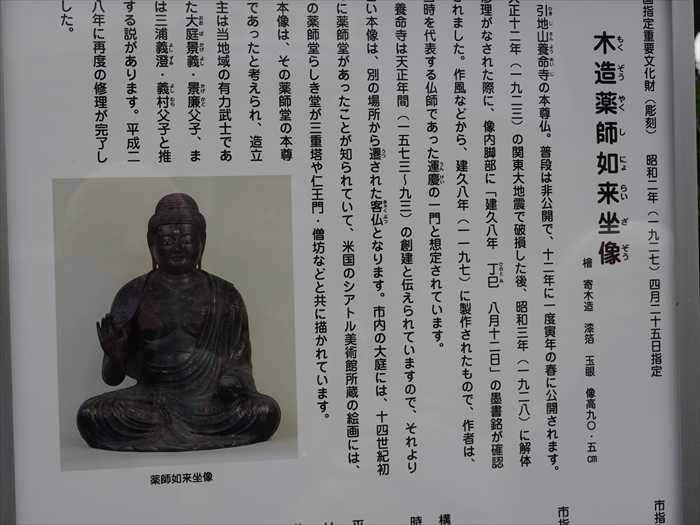

「 国指定重要文化財(彫刻) 昭和2年(1927)4月25日指定

木造薬師如来坐像

檜 寄木造 漆箔 玉眼 像高90.5cm

引地山養命寺の本尊仏。 普段は非公開で、12年に一度寅年の春に公開 されます。大正

12年(1923)の関東大震災で破損した後、昭和3年(1928)に解体修理がなされた際に、

像内脚部に「建久八年 丁巳 8月12日」の墨書銘が確認されました。作風などから、

建久8年(1197)に製作されたもので、作者は当時を代表する仏師であった 運慶の一門

と想定されています

「 薬師如来坐像

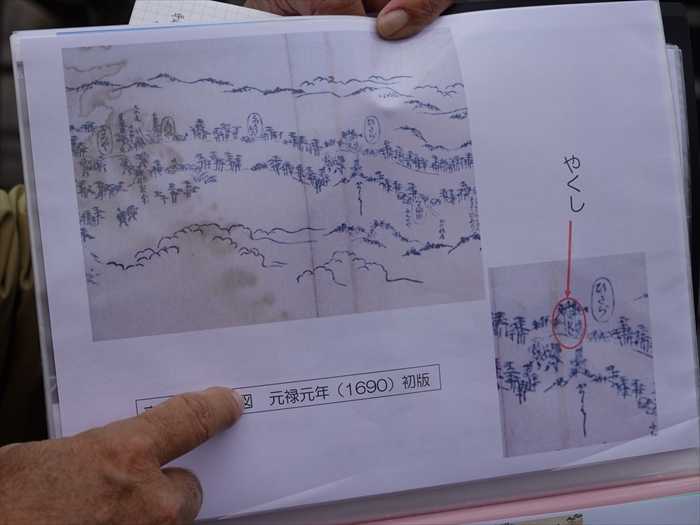

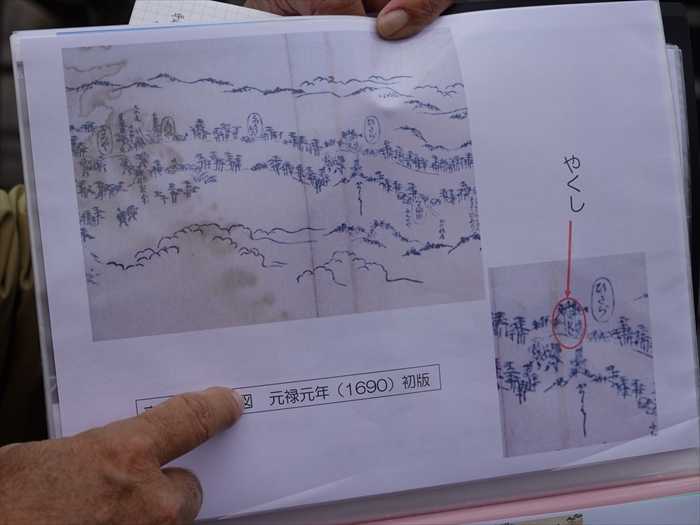

「 東海道分間絵図 元禄元年(1690)初版 」にもこの場所には 「やくし」の文字 があると。

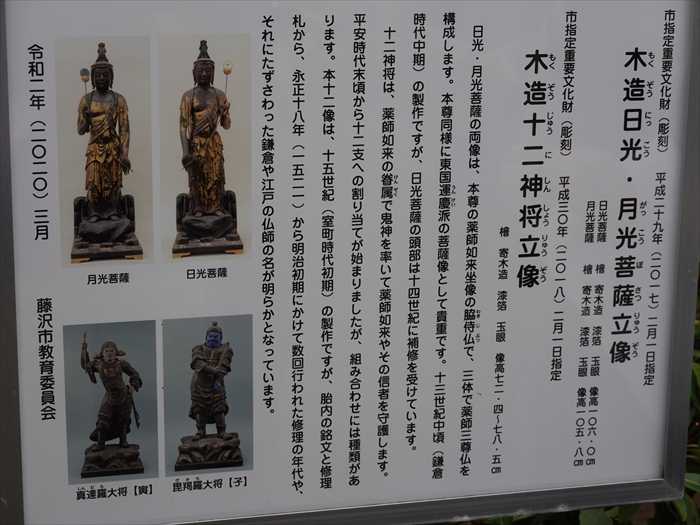

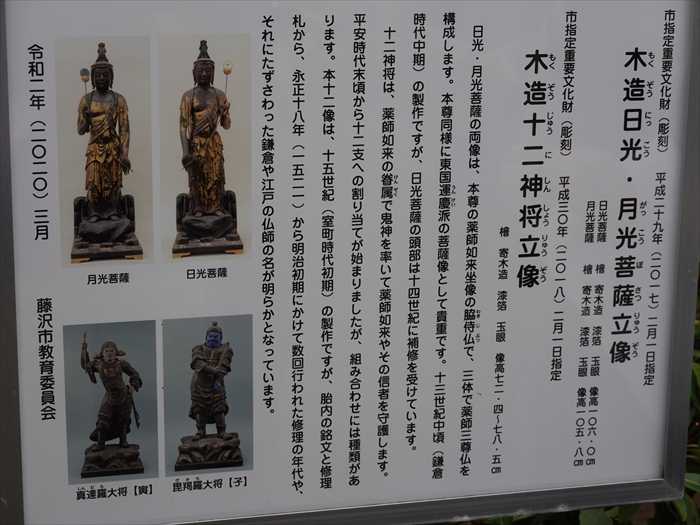

「市 指定重要文化財(彫刻)平成ニ十九年(ニ〇一七)ニ月一日指定

木造日光・月光菩薩立像

「 おしゃれ地蔵 」の前にあった「 化粧箱 」。

「 化粧箱 」の中には口紅、白粉他が。

じっと見つめるご婦人たち。

その先、道路の反対側にあったのが「 メルシャン 藤沢工場 」。

そして「 養命寺(ようめいじ) 」を訪ねた。

「 養命寺 」は曹洞宗、大庭宗賢院の末寺。 昭和2年(1927)国指定重要文化財に指定された

「薬師如来坐像 」 を安置している。男性的な力強い尊顔や勢いのある尊体から力量のある

運慶の弟子の作品ではないかと推定され、建久8年(1197)の銘が胎内から見つかっている。

公開は、寅年の4月12日に限られている。

こちらは先代の石碑か?

「 養命寺 本堂 」

引地山と号す。創建は天正年間(1573年 – 1592年)頃に暁堂が開山した。

延文年間(1356年 – 1361年)頃の創建であるとする説もある。

延享年間(1744年 – 1748年)に大拙が中興した。 本尊は薬師如来 である。

扁額「 皆王堂 」か?

本堂の見事な龍の彫刻。

斜めから。

「本堂 内陣」。

「 国指定重要文化財(彫刻) 昭和2年(1927)4月25日指定

木造薬師如来坐像

檜 寄木造 漆箔 玉眼 像高90.5cm

引地山養命寺の本尊仏。 普段は非公開で、12年に一度寅年の春に公開 されます。大正

12年(1923)の関東大震災で破損した後、昭和3年(1928)に解体修理がなされた際に、

像内脚部に「建久八年 丁巳 8月12日」の墨書銘が確認されました。作風などから、

建久8年(1197)に製作されたもので、作者は当時を代表する仏師であった 運慶の一門

と想定されています

養命寺は天正年間(1573~93)の創建と伝えられていますので、それより古い本像は、

別の場所から遷された 客仏 となります。市内の大庭には、十四世紀初めに薬師堂が

あったことが知られていて、米国のシアトル美術館所蔵の絵画には、この薬師堂らしき堂が

三重塔や仁王門・僧坊などと共に描かれています。

別の場所から遷された 客仏 となります。市内の大庭には、十四世紀初めに薬師堂が

あったことが知られていて、米国のシアトル美術館所蔵の絵画には、この薬師堂らしき堂が

三重塔や仁王門・僧坊などと共に描かれています。

本像は、その薬師堂の本尊であったと考えられ、造立主は当地域の有力武士であった大庭景義・

景廉父子、または三浦義澄・義村父子と推定する説があります。平成ニ十八年に再度の修理が

完了しました。」

景廉父子、または三浦義澄・義村父子と推定する説があります。平成ニ十八年に再度の修理が

完了しました。」

「 薬師如来坐像

寄木作り、玉眼入り漆箔のこの像

は、男性的な面貌、堂々とした体躯で、鎌倉時代初期の

関東彫刻に根さした「運慶様式」の貴重な彫刻で、像のひざ裏に 建久8年(1197 ) という墨書銘が

あり、 造立ないし供養の年 と考えられています。

関東彫刻に根さした「運慶様式」の貴重な彫刻で、像のひざ裏に 建久8年(1197 ) という墨書銘が

あり、 造立ないし供養の年 と考えられています。

昭和2年に、彫像としては市内唯一の国の重要文化財として指定され、全国的にも有名な尊像と

なった。

なった。

こ開帳は 干支寅年の4月12日の1日に限られている秘仏

です。と頂いた資料から。

「 東海道分間絵図 元禄元年(1690)初版 」にもこの場所には 「やくし」の文字 があると。

「市 指定重要文化財(彫刻)平成ニ十九年(ニ〇一七)ニ月一日指定

木造日光・月光菩薩立像

日光菩薩 檜 寄木造 漆箔 玉眼 像高一〇六・〇cm

月光吾薩 檜 寄木造 漆箔 玉眼 像高一〇五・八cm

市指定重要文化財(彫刻)平成三〇年(ニ

〇

一八)ニ月一日指定

木造十ニ神将(じゅうにじんしょう)立像

檜 寄木造 漆箔 玉眼 像高七ニ・四~七八・五cm

檜 寄木造 漆箔 玉眼 像高七ニ・四~七八・五cm

日光・月光菩薩の両像は、本尊の薬師如来坐像の脇侍仏で、三体で薬師三尊仏を構成します。

本尊同様に東国運慶派の菩薩像として貴重です。十三世紀中頃(鎌倉時代中期)の製作ですが、

日光菩薩の頭部は十四世紀に補修を受けています。

本尊同様に東国運慶派の菩薩像として貴重です。十三世紀中頃(鎌倉時代中期)の製作ですが、

日光菩薩の頭部は十四世紀に補修を受けています。

十ニ神将は、薬師如来の眷属で鬼神を率いて薬師如来やその信者を守護します。

平安時代末頃から十ニ支への割り当てが始まりました

が、組み合わせには種類があります。

本十ニ像は、 十五世紀(室町時代初期)の製作 ですが、胎内の銘文と修理札から、永正十八年

(一五ニ一)から明治初期にかけて数回行われた修理の年代や、それにたすさわった鎌倉や江戸の

仏師の名が明らかとなっています。

令和ニ年(ニ〇ニ〇)三月 藤沢市教育委員会」

「 月光菩薩 日光菩薩 」。

「 真達羅(しんだら)大将【寅】 」、「 毘 羯羅 (びから ) 大将【子】 」。

本十ニ像は、 十五世紀(室町時代初期)の製作 ですが、胎内の銘文と修理札から、永正十八年

(一五ニ一)から明治初期にかけて数回行われた修理の年代や、それにたすさわった鎌倉や江戸の

仏師の名が明らかとなっています。

令和ニ年(ニ〇ニ〇)三月 藤沢市教育委員会」

「 月光菩薩 日光菩薩 」。

「 真達羅(しんだら)大将【寅】 」、「 毘 羯羅 (びから ) 大将【子】 」。

「 東海道分間延絵図 文化三年(1806) 」には 「養命寺」が描かれている と。

「本堂」の天井絵 。

150年ほど前にお寺さんを改修したときに、改修に寄与してくれた檀家さんの名前を

入れて天井絵にしたと。一点一点、味がある絵。

「 市指定文化財 木造十二神将立像 」。

「 布袋尊 」。

こちらには、更に大きな「 布袋尊 」。

毎年新春に行われる藤沢七福神めぐりでは布袋尊を拝んで本堂の天井画を見ることが出来ると。

「藤沢七福神巡り」(毎年1月7日~1月31日)開催中は、布袋さんが、本堂入り口にお出ましに

なられます。

以前に「 藤沢七福神巡り 」👈リンク を行った時の写真。

その時に頂いた御朱印。

境内にあった「 五輪塔 」。

「 大師像 」

この石像は頭部がなく無惨な姿、肩までの像高は33cm。

「大師像」の前で4体の石仏が地面に横たわっていた、いや半分埋められていたが・・・。

「 永代供養墓 」。

正面に祈りの姿の石仏が。

「庚申待」塔 。

三猿もついている 文字庚申塔 で、 貞享3年(1686)建立 のものと。

庚申待は、江戸時代の庶民が60日に一度おとずれる庚申の日に、皆で集まって一晩中酒食を

共にする行事で、中国の民間信仰である道教に由来。

掲示板。

以下、掲示板から。

「養命寺本尊薬師如来坐像 日光菩薩月光菩薩は、京都美術院での修復を終え

鎌倉国宝館にあずけてあります。

展示してあれば拝観できます。」と。

「薬師如来坐像」、「日光菩薩月光菩薩像」。

「お知らせ

本年十一月二十九日養命寺において晋山結制法要、首座法戦式を執り行います。

それに伴い当日早朝より午後二時くらいまでの間、境内に入れなくなります。

ご了承くださいますようお願い申し上げます。

山主」。

「本堂」を斜めから。

入口階段横にあったのが

「 引地山 養命寺 江湖会(ごうこえ)

令和五年十一月二十九日 」 案内板。

禅宗、特に曹洞宗で、四方の僧侶を集めて行なう夏安居(げあんご)。

夏安居とは「外出せずに一所にこもって修行をすること」と。

そしてこの日の全ての行程を完了し、 ここ「養命寺」で解散 となったのであった。

「本日のルート」。この 日の歩数は約15700歩 であった。

私は、 小田急線「藤沢本町駅」に向かって歩く 。

再び 「引地橋西」交差点 を渡る。

「ひきぢばし」。

「引地橋」を渡る。

再び、下を流れる「引地川」の上流を見る。

そして 旧東海道はここを左に曲がっていた と。

この先で右に折れて。

右に曲がると直線の道。

そして右にカーブすると再び旧東海道に合流。

よってここ旧東海道を上る人にとっては旧東海道ルートが「コ」の字を裏返した形に

なっているのであった。

ここは、藤沢宿の入口手前に当たる ため、城と同様に「 枡形虎口 」、しかもこれが

二重( 」+「 )になっているのであった。

更に進むと交差点が。

そして前方には案内板が。

「 旧東海道 藤沢宿 京見附(きょうみつけ) 」と。

「見附は土居(どい)ともいい、江戸方は清浄光寺(遊行寺)の東門付近、京方は台町にありました。

見附から見附までが宿場の範囲 で、その目印でもありました。藤沢宿の京見附は、古図などからは

判然とはしませんが、この辺りであったとの伝えがあり、近くには「見附」という屋号を持っ家が

あります。」

「 見附の図 歌川広重「東海道五十三次之内石薬師(蔦屋版)」 」

そして小田急線に架かる「伊勢山橋」が前方に。

「伊勢山橋」を歩く。

「いせやまばし」。

そして高校時代は毎日上り下りした坂を下る。

そして藤沢本町駅に到着し、小田急線に乗り込み帰路についたのであった。

明治地区(羽鳥・城南)の石造物と史跡を訪ねたのであった。

そして小笠原東陽の耕余塾跡を訪れたのであった。

耕余塾は日本の歴史的な場所の一つで、その場所を訪れることは日本の教育や文化に対する

理解を深める機会でもあった。

塾の跡地に足を踏み入れると、かつての知の拠点としての重みを感じることが出来たのであった。

ここでは小笠原東陽が教育に対する情熱を持ち、学生たちに熱心に知識を伝えていたことが

想像出来た。塾の風景は静寂と歴史の息吹で満ちており、教育に対する献身と精神の豊かさを

感じたのであった。

また、耕余塾の場所は自然と調和した風景の中にあり、学びの場と自然との調和が今でも

感じられたのであった。この地で教育が行われていたことが、自然との共存を尊重する教えにも

通じていたのであろう。

結びつけて言えば、耕余塾跡を訪れたことで、小笠原東陽の教育の精神とその時代の息吹を

感じることができたのだ。この場所は、歴史と教育の尊さを改めて垣間見ることができる

特別な場所、そしていつまでも子供達に大切に残して置きたい場所だと感じたのであった。

・・・ 完 ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.27

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.26

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.