PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【ONCA COFFEE ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん

ハス開花、オオシロ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさんハス開花、オオシロ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

山代温泉 雄山閣(BBHホテルグループ)

山代温泉 雄山閣(BBHホテルグループ)

「歴代上人御廟所」を後にして、巨大な屋根の「本堂」、宝珠を乗せた宝形造銅板葺の屋根が

印象的な「回向堂」を見る。

「歴代上人御廟所」越しに「小栗堂」。

そして次に訪ねたのが工事中の「 宇賀神社 」。

ロープが張られており、社殿には近づけなかった。

宇賀神社に祀られる宇賀弁財天は、徳川氏の祖とされる有親の守り本尊と伝わります。

有親は遊行十二代尊観上人の弟子となり名を徳阿弥と、長男の親氏は長阿弥と名を改めました。

そして、次男泰親が独阿弥となり、三河国大浜称名寺に移るとき、遊行寺に宇賀神社を

奉納しました。長阿弥はのちに三河国松平の酒井家の養子となり、独阿弥は松平家の養子となり、

その子竹若丸は松平を、次男竹松は徳川信光と称しました。これが徳川家の祖先といわれる

由縁です。(諸説あります)

寛政6年(1764)11月に当山の大部分が焼失した際に、宇賀神殿も類焼しました。このとき、

幕府より白銀30枚を再興費用としてもらい受けています。天保年間の宇賀神社再興にあたっても

同様の援助がありました。現在の建物は明治13年に類焼し、のちに再建されたものです。

宇賀弁財天は開運弁財天ともいわれ、俗に銭洗弁天として江戸時代から藤沢宿の人々に信仰

されました。現在でも銭を洗うことによって、財福を招くと信仰されています。

昭和9年7月に遊行六十七代尊浄上人によって「八大龍王碑」が建立されています。

「 誌

出入職方一同は本山七百年記念事業より奉仕して参りましたが此の度遊山会として発足し

益々本山とのきずなを固める事を誓い宇賀神に鳥居を奉納いたしました。」

「宇賀神社」から「鐘楼」へと続く参道を見る。

「本堂」を「宇賀神社」前から。

「本堂」と「信徒会館」を結ぶ「百間廊下」 を見る。

「百間廊下」をズームして。

そして再び「回向堂」を見る。

「宇賀神社」を後にして再び墓地内から 「歴代上人の御廟所」の白壁 を見る。

「 高瀬家累代之墓 」と。

「 小栗堂 」を背景にズームして。

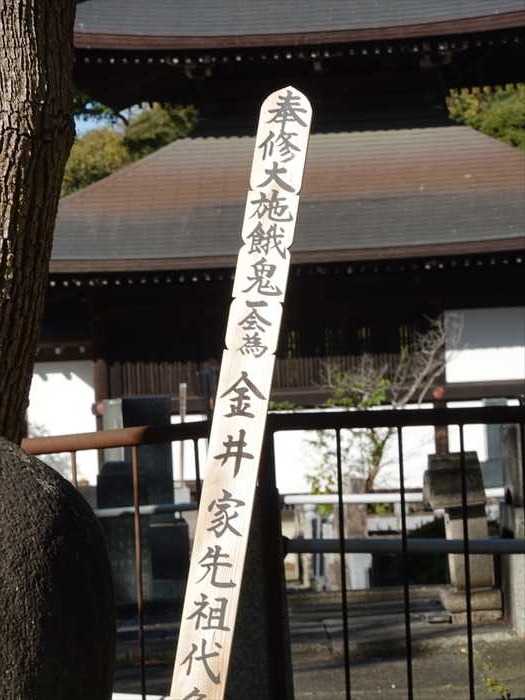

こちらは「 金井家先祖代々之墓 」と。

「南無阿弥陀佛」碑が並ぶ。

「金井家の墓地」内には多くの墓石が。

卒塔婆も。

再び「本堂」横の「長生院」からの坂道を下る。

右手奥に「地蔵堂」 。

「本堂」を斜めから。

「 遊行寺だより 」。

再び「 一遍上人像 」を横から。

ズームして。

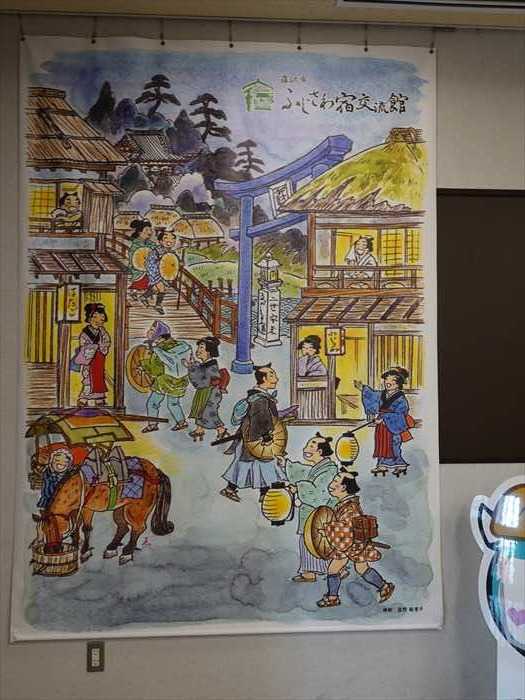

そして「遊行寺」の「いろは坂」を下り「 ふじさわ宿交流館 」を訪ねた。

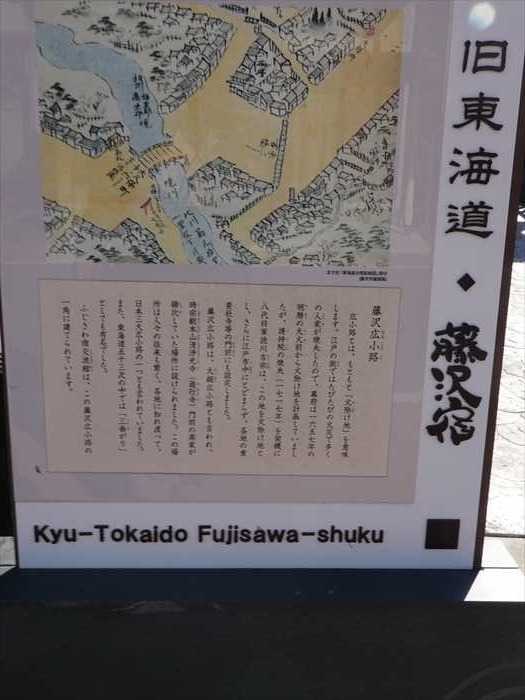

「 旧東海道・藤沢宿 」

「藤沢広小路

広小路とは、もともと「火除け地」を意味します。江戸の街ではたびたびの火災で多くの人家が

焼失したので、幕府は一六五七年の明暦の大火前から火除け地を計画していましたが、護持院の

焼失(一七一七年)を契機に八代将軍徳川吉宗は、この地を火除け地とし、さらに江戸市中に

とどまらず、各地の重要社寺等の門前にも設定しました。

藤沢広小路は、大鋸広小路 とも言われ、時宗総本山清浄光寺 (遊行寺 )門前の商家 が櫛比していた

場所に設けられました。この場所は人々の往来も繁く、各地に知れ渡って、日本三大広小路の一つ

とも言われていました。また、東海道五十三次の中では「三曲がり 」としても有名でした。

場所に設けられました。この場所は人々の往来も繁く、各地に知れ渡って、日本三大広小路の一つ

とも言われていました。また、東海道五十三次の中では「三曲がり 」としても有名でした。

ふじさわ宿交流館 は、この藤沢広小路 の一角に建てられています。」

「掲示板」。

「藤沢市ふじさわ宿交流館 ご利用案内」。

「ふじさわ宿交流館」入口 。

「ふじさわ宿交流館」碑 。

「ふじさわ宿交流館」内部に入る。

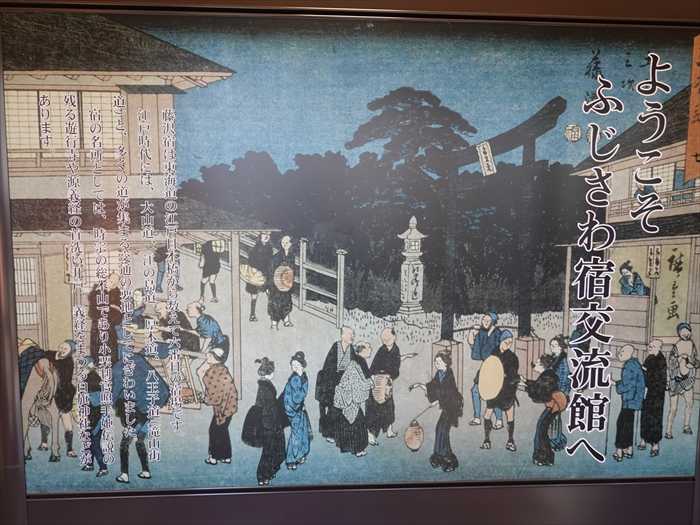

「歌川広重「東海道五十三次藤沢(隷書東海道)」が描かれた

「 ようこそふじさわ交流館へ

藤沢宿は東海道の江戸日本橋から数えて六番目の宿場です。

江戸時代には、大山道、江の島道、厚木道、八王子道(滝山街道)と、多くの道が集まる

交通の要地としてにぎわいました。

宿の名所としては、時宗の総本山であり小栗判官照手姫伝説の残る遊行寺や源義経の首洗い井戸、

義経をまつる白幡神社などがあります。」

受付・販売カウンター を見る。

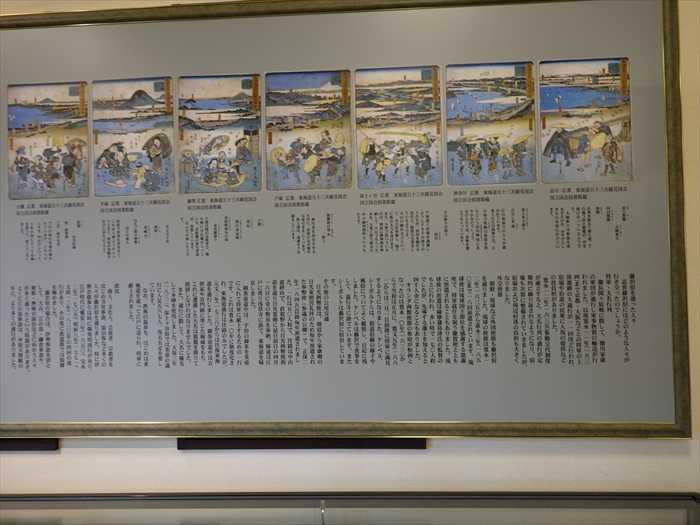

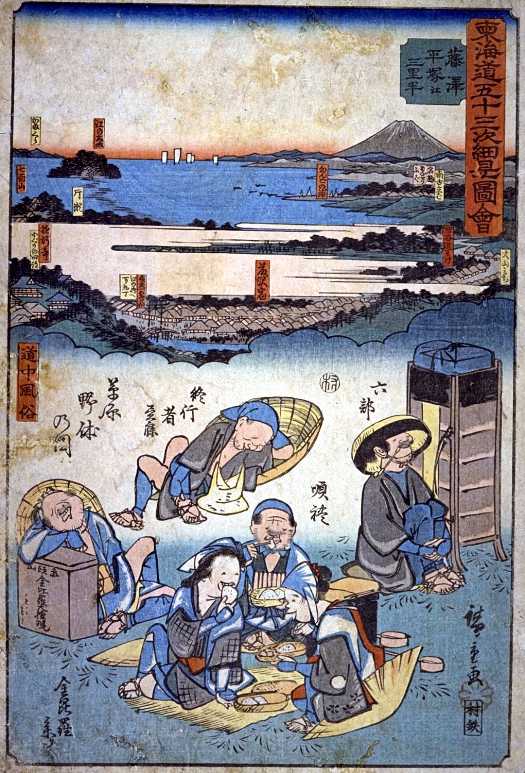

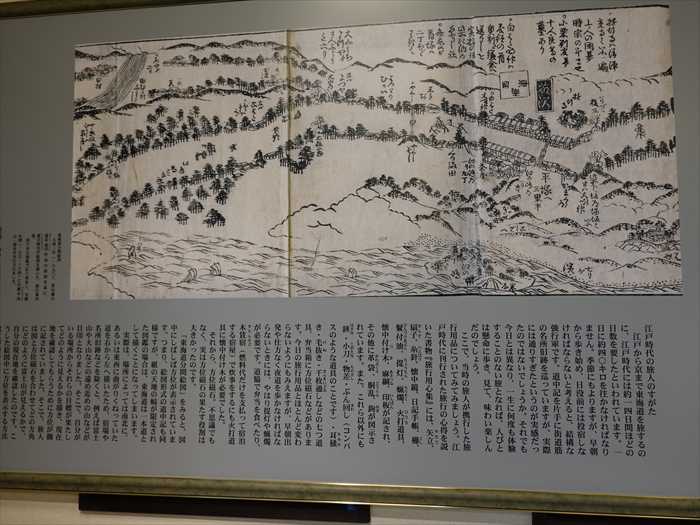

「 東海道中細身図会 」。

「 東海道五十三次細見図会 」という、歌川広重が弘化年間(1844〜47年)に描いた画集。

縦位置の図の上半分に各宿から次の宿までの道程を俯瞰的に眺めたものを描き、下半分には

街道で見られる旅人の風俗画を描いています。

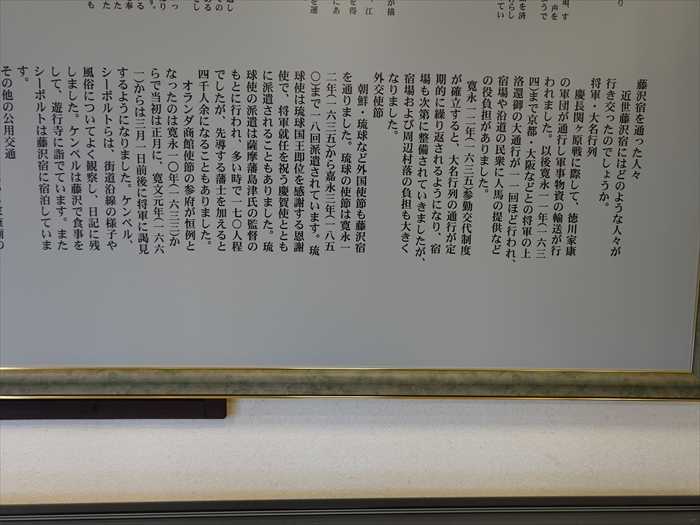

「 藤沢宿を通った人々

近世藤沢宿にはどのような人々が行き交ったのでしようか。

将軍、大名行列

慶長関ヶ原戦に際して、徳川家康の軍団が通行し軍事物資の輸送が行われました。以後寬永十一年

(一六三四)まで、京都・大阪などとの将軍の上洛還御の大通行が十一回ほど行われ、宿場や沿道の

民衆に人馬の提供などの役担がありました。

(一六三四)まで、京都・大阪などとの将軍の上洛還御の大通行が十一回ほど行われ、宿場や沿道の

民衆に人馬の提供などの役担がありました。

寬永十二年(一六三五)参勤交代制度が確立すると、大名行列の通行が定期的に繰り返されるように

なり、宿場も次第に整備されていきましたが、宿場および周辺村落の負担も大きくなりました。

なり、宿場も次第に整備されていきましたが、宿場および周辺村落の負担も大きくなりました。

外交使節

朝鮮・琉球など外国使節も藤沢宿を通りました。琉球の使節は寬永三年(一六三五)から嘉永三年

(一八三五)まで一八回派遣されています。琉球使は琉球国王即位を感謝する恩謝使で、将軍就任を

祝う慶賀使とともに派遣されることもありました。琉球使の派遣は薩摩藩島津氏の監督のもとに

(一八三五)まで一八回派遣されています。琉球使は琉球国王即位を感謝する恩謝使で、将軍就任を

祝う慶賀使とともに派遣されることもありました。琉球使の派遣は薩摩藩島津氏の監督のもとに

行われ、多い時で一七〇人程でしたが、先導する藩士を加えると四千人余になることもありました。

オランダ商館使節の参府が恒例となったのは寬永一〇年(一六三三)からで当初は正月に、寬文元年

(一六六一)からは三月一日前後に将軍に謁見するようになりました。ケンベル、シーボルトらは、

街道沿線の様子や風俗についてよく観察し、日記に残しました。ケンベルは藤沢で食事をして、

遊行寺に指でています。またシーボルトは藤沢宿に宿泊しています。

(一六六一)からは三月一日前後に将軍に謁見するようになりました。ケンベル、シーボルトらは、

街道沿線の様子や風俗についてよく観察し、日記に残しました。ケンベルは藤沢で食事をして、

遊行寺に指でています。またシーボルトは藤沢宿に宿泊しています。

その他の公用交通

日光例幣使は、朝廷から家康廟の日光東照宮礼拝のため毎年派遣された奉幣他(参議の公卿)で、

正保二年(一六四五)以降毎年派遣されました。一行は五〇人程で、往路は中山道経由で、倉賀野

から日光例幣使街

正保二年(一六四五)以降毎年派遣されました。一行は五〇人程で、往路は中山道経由で、倉賀野

から日光例幣使街

道を通り日光霊廟に忌日前日の四月一六日に金の幣帛を奉納、帰途は江戸に寄り浅草寺に詣で、

東海道を帰京しました。

東海道を帰京しました。

御茶壺道中は、宇治の御茶を茶壹に入れて将軍に献上するための一行です。これは寬永一〇年に

制度化され、東海道通行は住路のみでしたが、元文三年(一七三八)からは往復東海道を通行

しました。御茶壹道中は五摂家や宮門跡に準じた権威をもち、これに遭遇した大名は駕籠を降りて

挨拶しなければなりませんでした。また、通行に際して、大名に優先して本陣を使用しました。

天保三年(一八三二)、保上ヶ谷宿では茶壷の通行に人足五六七人、馬五五疋を要しています。

制度化され、東海道通行は住路のみでしたが、元文三年(一七三八)からは往復東海道を通行

しました。御茶壹道中は五摂家や宮門跡に準じた権威をもち、これに遭遇した大名は駕籠を降りて

挨拶しなければなりませんでした。また、通行に際して、大名に優先して本陣を使用しました。

天保三年(一八三二)、保上ヶ谷宿では茶壷の通行に人足五六七人、馬五五疋を要しています。

なお、熱海の温泉も、はじめは東海道を通って江戸に送られ、将軍に献上されました。

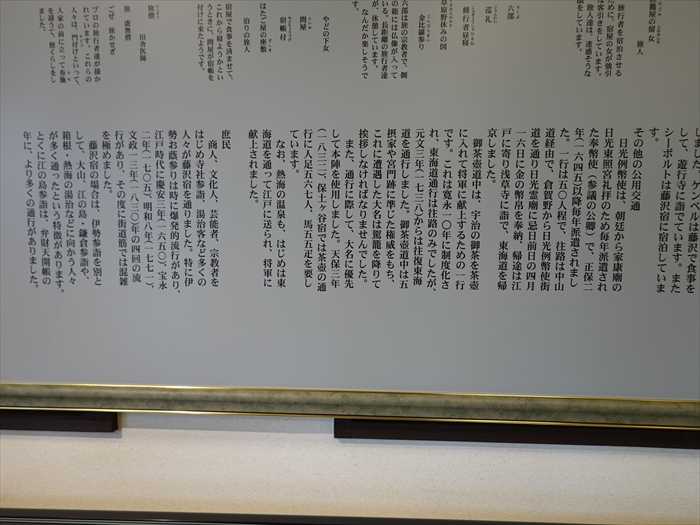

庶民

商人、文化人、芸能者、宗教者をはじめ寺社参拝、湯治客など多くの人々が藤沢宿を通りました。

特に伊勢お陰参りは時に爆発的流行があり、江戸時代に慶安三年(一六五〇)、宝永二年

(一七〇五)、明和八年(一七七一)、文政一三年(一八三〇)年の四回の流行があり、その度に街道筋

では混雑を極めました。

特に伊勢お陰参りは時に爆発的流行があり、江戸時代に慶安三年(一六五〇)、宝永二年

(一七〇五)、明和八年(一七七一)、文政一三年(一八三〇)年の四回の流行があり、その度に街道筋

では混雑を極めました。

藤沢宿の場合は、伊勢参拝を別として、大山、江の島・鎌倉参拝や、箱根・熱海の湯治などに

向かう人々が多く通ったという特徴があります。

向かう人々が多く通ったという特徴があります。

とくに江の島参拝は、弁財天開帳の年に、より多くの通行がありました。」

「 東海道五十三次細見圖繪 藤澤 平塚へ三里半 👈リンク

下半分には、道中風俗、原野体の図、金毘羅参り、六部、修行者昼寝 が描かれている。

上部には「南古立ば」「名物/あんこう/ふぐ」と記されている。

その左手には「なんごの浦」の文字も見える。

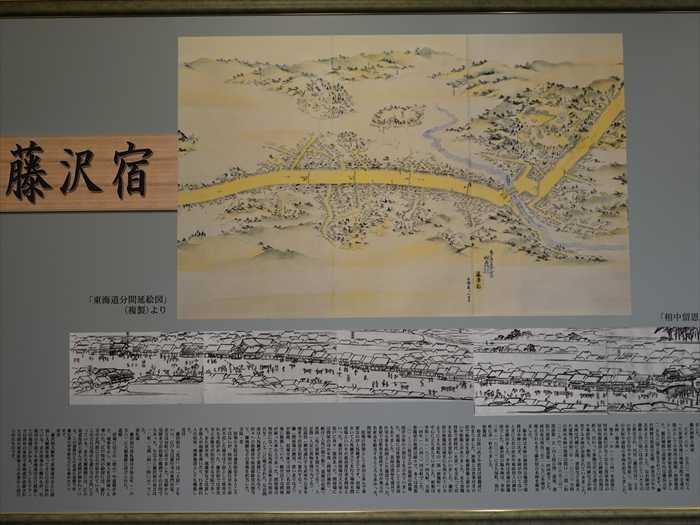

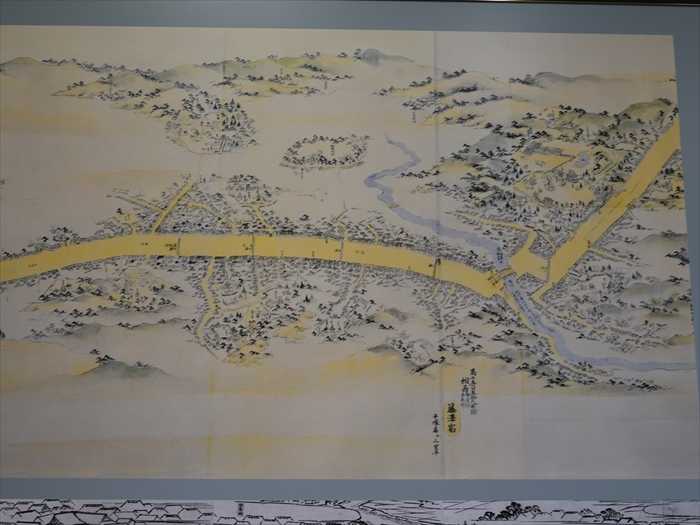

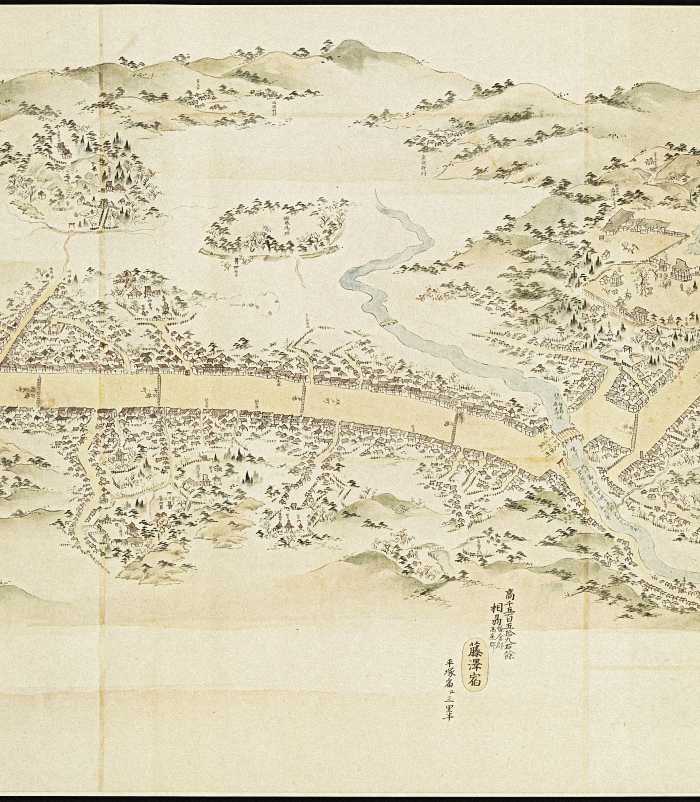

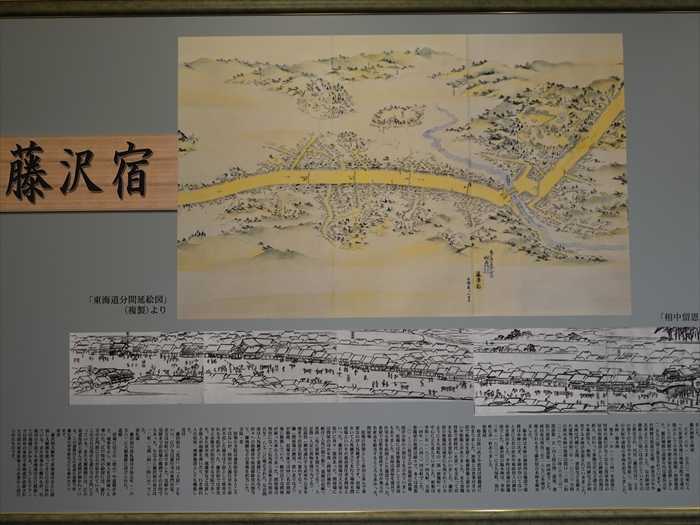

藤沢宿

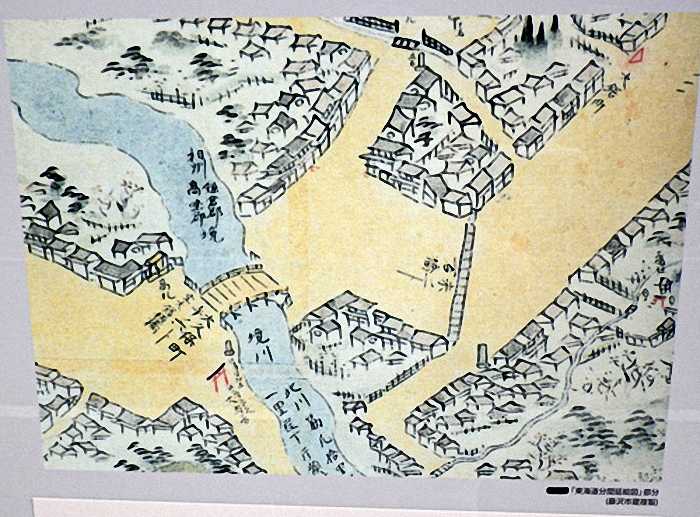

藤沢宿・東海道分間延絵図(藤沢市蔵複製)。

近づいて。

さらに近づいて。

さらに。

絵図東海道右端境川に架けられる橋が現「遊行寺橋」で、「 字大鋸板橋 」と記述され、その上に

「高札」と記述され、 下に道標と鳥居が描かれている 。

「 藤沢宿 」

「慶長六年(一六〇一)、家康が発した朱印状で、各宿に伝馬を出すことが命じられ、一宿の伝馬を

三六疋とし、馬数に応じた屋敷を置いたのが、近世の東海道の始まりです。東海道というと

江戸から京都までの「東海道五十三次」が想い起こされますが、大津(滋賀県)から分かれる大坂

までの道も東海道です。

藤沢宿は日本橋から一二里一八町(約五〇キロ)、東海道第六の宿場で、遊行寺の門前町、

江の島詣でや大山詣での中継地として賑わいました。

江の島詣でや大山詣での中継地として賑わいました。

天保一四年(一八四三)には人口四〇八九人、家数九一九軒、本陣・脇本陣が坂戸に、

人馬継問屋が坂戸と大久保に置かれ、旅籠屋は四五軒ありました。

人馬継問屋が坂戸と大久保に置かれ、旅籠屋は四五軒ありました。

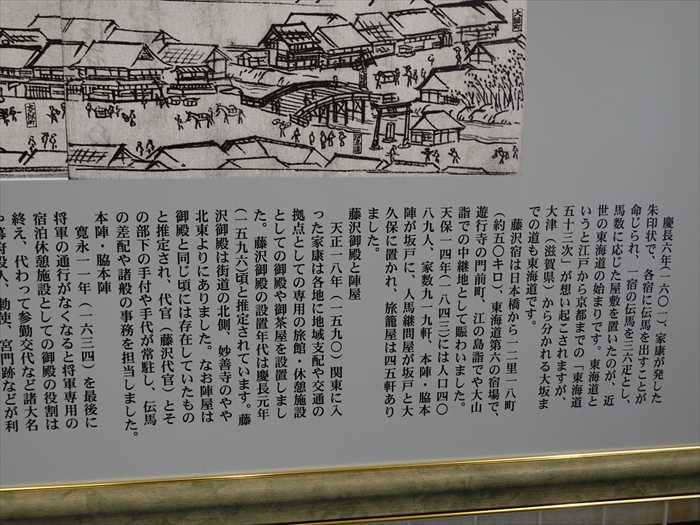

藤沢御殿と陣屋

天正一八年(一五九〇)関東に入った家康は各地に地域支配や交通の拠点としての専用の旅館・

休憩施設としての御殿や御茶屋を設置しました。藤沢御殿の設置年代は慶長元年(一五九六)頃と

推定されています。藤沢御殿は街道の北側、妙善寺のやや北東よりにありました。なお陣屋は

休憩施設としての御殿や御茶屋を設置しました。藤沢御殿の設置年代は慶長元年(一五九六)頃と

推定されています。藤沢御殿は街道の北側、妙善寺のやや北東よりにありました。なお陣屋は

御殿と同じ頃には存在していたものと推定され、代官(藤沢代官)とその部下の手付や手代が常駐し、

伝馬の差配や諸般の事務を担当しました。

伝馬の差配や諸般の事務を担当しました。

本陣・脇本陣

寛永一一年(一六三四)を最後に将軍の通行がなくなると将軍専用の宿泊休憩使節としての御殿の

役割は終え代わって参勤交代など諸大名や幕府役人、勅使、宮門跡などが利用する本陣が設置

されていました。本陣は門横に玄関、書院などを備えた建物で享和三年(一八〇三)当時の」

役割は終え代わって参勤交代など諸大名や幕府役人、勅使、宮門跡などが利用する本陣が設置

されていました。本陣は門横に玄関、書院などを備えた建物で享和三年(一八〇三)当時の」

蒔田本陣の規模は間口一三間(約二三・六m)、二一〇坪(六九三m2 )、部屋数一五(内上段の間

二部屋、書院六部屋)、総畳数一四四畳でした。蒔田家は明治三年(一八七〇)本陣が廃止される

まで藤沢宿の本陣を勤めました。

二部屋、書院六部屋)、総畳数一四四畳でした。蒔田家は明治三年(一八七〇)本陣が廃止される

まで藤沢宿の本陣を勤めました。

脇本陣は本陣の補助的な施設で規模は本陣に次ぎ、本陣が空いてないときに大名の休泊や

幕府役人の御用宿を勤めました。平時は普通の旅籠屋でした。藤沢宿の脇本陣は、享和三年

(一八〇三)に大久保町、坂戸町に各一軒ありました。

幕府役人の御用宿を勤めました。平時は普通の旅籠屋でした。藤沢宿の脇本陣は、享和三年

(一八〇三)に大久保町、坂戸町に各一軒ありました。

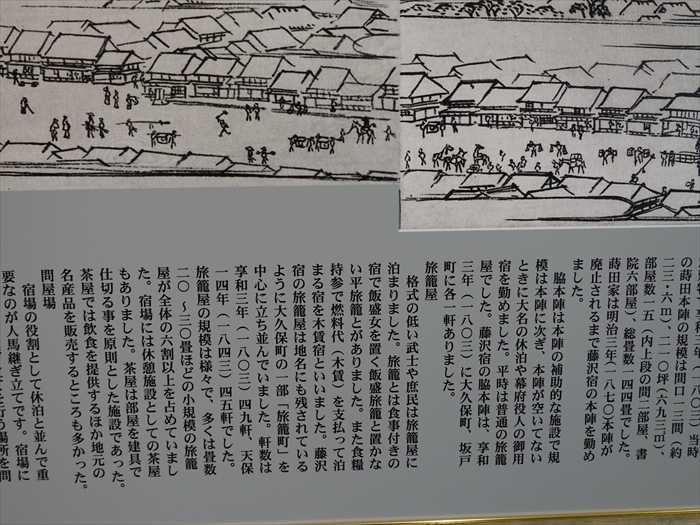

旅籠屋

格式の低い武士や庶民は旅籠屋に泊まりました。旅籠とは食事付きの宿で飯盛女を置く飯盛旅籠と

置かない平旅籠とがありました。また食糧持参で燃料代(木賃)を支払って泊まる宿を木賃宿と

いいました。藤沢宿の旅籠屋は地名にも残されているように大久保町の一部「旅籠町」を中心に

立ち並んでいました。軒数は享和三年(一八〇三)四九軒、天保一四年(一八四三)四五軒でした。

置かない平旅籠とがありました。また食糧持参で燃料代(木賃)を支払って泊まる宿を木賃宿と

いいました。藤沢宿の旅籠屋は地名にも残されているように大久保町の一部「旅籠町」を中心に

立ち並んでいました。軒数は享和三年(一八〇三)四九軒、天保一四年(一八四三)四五軒でした。

旅籠屋の規模は様々で、多くは畳数二〇~三〇畳ほどの小規模の旅籠屋が全体の六割以上を

占めていました。宿場には休憩施設としての茶屋もありました。茶屋は部屋を建具で仕切る事を

原則とした施設であった。茶屋では飲食を提供するほか地元の名産品を販売するところも多かった。

問屋場

宿場の役割として休泊と並んで重要なのが人馬継ぎ立てです。宿場に

占めていました。宿場には休憩施設としての茶屋もありました。茶屋は部屋を建具で仕切る事を

原則とした施設であった。茶屋では飲食を提供するほか地元の名産品を販売するところも多かった。

問屋場

宿場の役割として休泊と並んで重要なのが人馬継ぎ立てです。宿場に

おいて人馬継ぎ立てを行う場所を問屋場といいその最高責任者を問屋といった。藤沢宿の問屋場は

大久保と坂戸に各々一箇所あった。問屋場には問屋のほか年寄(問屋の補佐)、帳付(人馬の割り振り、

)、馬指(馬に荷物を割り当てる)、人足指(人足に荷物を割り当てる)、出迎役

(御用通行する武家や公家を境まで出迎え宿場へ案内する)、下働(問屋場の雑用、使い走りなど)が

勤務、宿場全体では四〇名が間屋場に勤務していた。帳付以下は間屋が雇った奉公人であった。

間屋場は明治になって伝馬所と改称され明治五年(一八七二)に廃止された。なお間屋は人馬継ぎ立て

業務にともなう村々への助郷役や街道掃除役の割当て、継飛脚などの業務を担当した。

寺院・堂

宿場の寺院は通常宿泊するところではないが、特別の大通行があり宿が不足した場合は下宿として

使用される寺院があった。藤沢宿では常光寺と永勝寺が宿泊できる寺院であった。また庚申堂、

地蔵堂などは貧しき旅人が雨露を凌いだり、行き倒れ人の収容・埋葬施設としても機能した。

使用される寺院があった。藤沢宿では常光寺と永勝寺が宿泊できる寺院であった。また庚申堂、

地蔵堂などは貧しき旅人が雨露を凌いだり、行き倒れ人の収容・埋葬施設としても機能した。

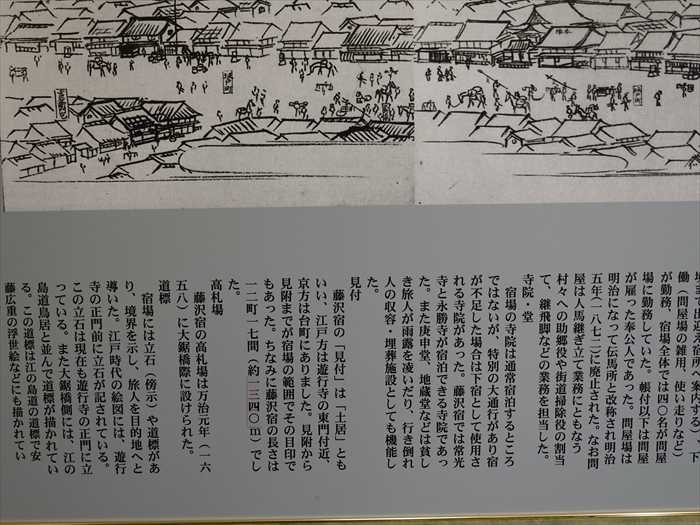

見付

藤沢宿の「見付」は「上居」ともいい、江戸方は遊行寺の東門付近、京方は台町にありました。

見附から見附までが宿場の範囲でその目印でもあった。ちなみに藤沢宿の長さは一二町一七間

(約一三四〇m)でした。

高札場

見附から見附までが宿場の範囲でその目印でもあった。ちなみに藤沢宿の長さは一二町一七間

(約一三四〇m)でした。

高札場

藤沢宿の高札場は万治元年(一六五八)に大鋸橋際に設けられた。

道標

宿場には立石(傍示)や道標があり、境界を示し、旅人を目的地へと導いた。江戸時代の絵図には、

遊行寺の正門前に立石が記されている。この立石は現在も遊行寺の正門に立っている。また

大鋸橋側には、江の島道鳥居と並んで道標が描かれている。この道標は江の島道の道標で

安藤広重の浮世絵などにも描かれています。

遊行寺の正門前に立石が記されている。この立石は現在も遊行寺の正門に立っている。また

大鋸橋側には、江の島道鳥居と並んで道標が描かれている。この道標は江の島道の道標で

安藤広重の浮世絵などにも描かれています。

枡形

藤沢宿大鋸町で東海道は右左に屈曲し大鋸橋を渡ってさらに右に折れている。また宿場かられるが

引地川の手前でも東海道は左に屈曲して引地橋にかかる。こうしたクランクは枡形の変形で東海道が

設置された当初の軍事防衛上の必要から設けられたものです。」

引地川の手前でも東海道は左に屈曲して引地橋にかかる。こうしたクランクは枡形の変形で東海道が

設置された当初の軍事防衛上の必要から設けられたものです。」

『 東海道五十三次(狂歌入東海道)藤澤 』

「うちかすむ 色のゆかりの ふち沢や 雲井をさして 登る春かな 松吟庵清風」

境川に架かる「大鋸橋」でここが旧東海道。左にある鳥居が 江の島道の入口 の「 一の鳥居 」。

旧東海道は「大鋸橋」を渡り、右折して平塚宿に向かっていたのである、

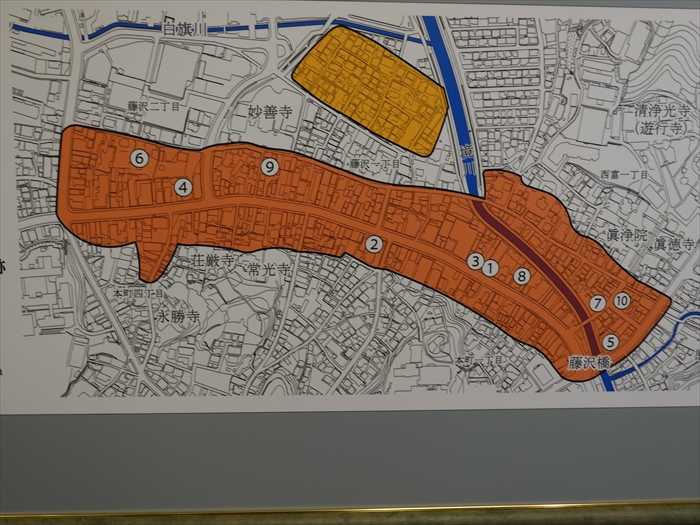

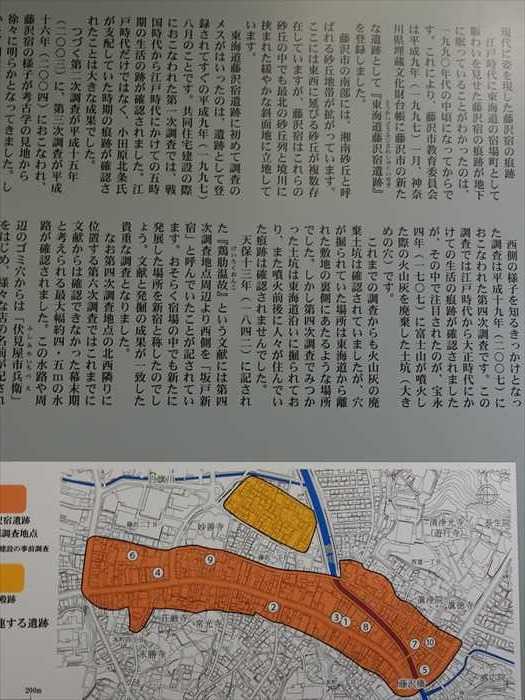

「 東海道藤沢宿遺跡

①~⑩は発掘調査地点

第10次調査は、本館建設の事前調査」

薄いオレンジ部分は「藤沢御殿跡」」

「 現代に姿を現した藤沢宿の痕跡

江戸時代に東海道の宿場町として賑わいを見せた藤沢宿の痕跡が地下に眠っていることがわかった

のは、一九九〇年代の中頃になってからです。これにより、藤沢市教育委員会は平成九年

(一九九七)一月、神奈川県埋蔵文化財台帳に藤沢市の新たな遺跡として『東海道藤沢宿遺跡』を

登録しました。

のは、一九九〇年代の中頃になってからです。これにより、藤沢市教育委員会は平成九年

(一九九七)一月、神奈川県埋蔵文化財台帳に藤沢市の新たな遺跡として『東海道藤沢宿遺跡』を

登録しました。

藤沢市の南部には、湘南砂丘と呼ばれる砂丘地帯が拡がっています。

ここには東西に延びる砂丘が複数存在していますが、藤沢宿はこれらの砂丘の中でも最北の

砂丘列と境川に挟まれた緩やかな斜面地に立地しています。

砂丘列と境川に挟まれた緩やかな斜面地に立地しています。

東海道藤沢宿遺跡に初めて調査のメスがはいったのは、遺跡として登録されてすぐの平成九年

(一九九七)八月のことです。共同住宅建設の際におこなわれた第一次調査では、戦国時代から

江戸時代にかけての五時期の生活の跡が確認されました。江戸時代だけではなく小田原北条氏が

支配していた時期の痕跡が確認されたことは大きな成果でした。つづく第ニ次調査が平成十五年

(一九九七)八月のことです。共同住宅建設の際におこなわれた第一次調査では、戦国時代から

江戸時代にかけての五時期の生活の跡が確認されました。江戸時代だけではなく小田原北条氏が

支配していた時期の痕跡が確認されたことは大きな成果でした。つづく第ニ次調査が平成十五年

(二〇〇三)に、第三次調査が平成十六年(二〇〇四)におこなわれ、藤沢宿の様子が考古学の見地

から徐々に明らかとなってきました。しかし、調査は主に宿場の中央から東側の地域にかけての

ものであり、西側がどのような姿であったか、まだ明らかになっていません。

から徐々に明らかとなってきました。しかし、調査は主に宿場の中央から東側の地域にかけての

ものであり、西側がどのような姿であったか、まだ明らかになっていません。

西側の様子を知るきっかけとなった調査は平成十九年(二〇〇七)におこなわれた第四次調査です。

この調査では江戸時代から大正時代にかけての生活の痕跡が確認されましたが、その中で注目

されたのが、宝永四年(一七〇七)に富士山が噴火した際の火山灰を廃棄した土坑(大きめの穴)です。

この調査では江戸時代から大正時代にかけての生活の痕跡が確認されましたが、その中で注目

されたのが、宝永四年(一七〇七)に富士山が噴火した際の火山灰を廃棄した土坑(大きめの穴)です。

これまでの調査からも火山灰の廃棄土坑は確認されていましたが、穴が掘られていた場所は

東海道から離れた敷地の裏側にあたるような場所でした。しかし第四次調査でみつかった土坑は

東海道沿いに掘られており、また噴火前後に人々が住んでいた痕跡は確認されませんでした。

天保十三年(一八四二)に記された『鶏肋温故(けいろくおんこ)』という文献には第四次調査地点

周辺より西側を「坂戸新宿」と呼んでいたことが記されています。おそらく宿場の中でも新たに

東海道から離れた敷地の裏側にあたるような場所でした。しかし第四次調査でみつかった土坑は

東海道沿いに掘られており、また噴火前後に人々が住んでいた痕跡は確認されませんでした。

天保十三年(一八四二)に記された『鶏肋温故(けいろくおんこ)』という文献には第四次調査地点

周辺より西側を「坂戸新宿」と呼んでいたことが記されています。おそらく宿場の中でも新たに

発展した場所を新宿と称したのでしよう。文献と発掘の成果が一致した貴重な調査となりました。

なお第四次調査地点の北四隣りに位置する第六次調査ではこれまでに文献からは確認できなかった

幕未期と考えられる最大幅約四・五の水路が確認されました。この水路や周辺のゴミ穴からは

「伏見屋市兵衛」をはじめ様々な店の名前が記された荷札が大量に出土しました。今後これらの

荷札を研究することにより、藤沢の物流の一端が明らかになることが期待されます。」。

なお第四次調査地点の北四隣りに位置する第六次調査ではこれまでに文献からは確認できなかった

幕未期と考えられる最大幅約四・五の水路が確認されました。この水路や周辺のゴミ穴からは

「伏見屋市兵衛」をはじめ様々な店の名前が記された荷札が大量に出土しました。今後これらの

荷札を研究することにより、藤沢の物流の一端が明らかになることが期待されます。」。

「 東海道分間延絵図 」。

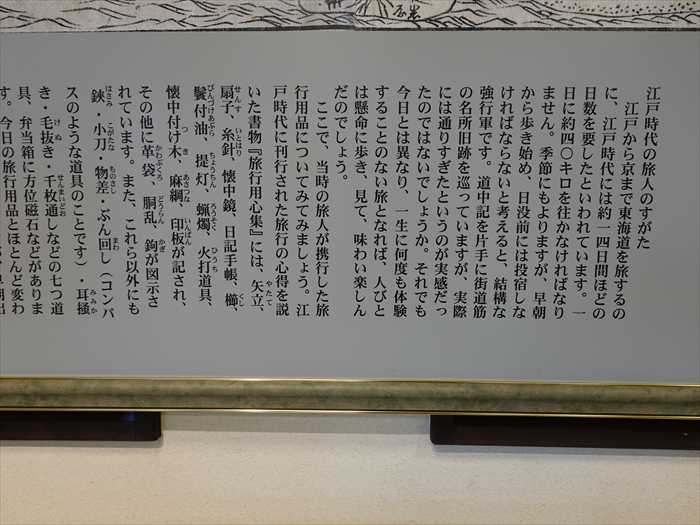

「 江戸時代の旅人のすがた

江戸から京まで東海道を旅するのに、江戸時代には約一四日間ほどの日数を要したといわれて

います。一日に約四〇キロを往かなければなりません。季節にもよりますが、早朝から歩き始め

日没前には投宿しなければならないと考えると、結構な強行軍です。道中記を片手に街道筋の

名所旧跡を巡っていますが、実際には通りすぎたというのが実感だったのではないでしようか。

それでも今日とは異なり、一生に何度も体験することのない旅となれば、人びとは懸命に歩き、

見て、味わい楽しんだのでしよう。

います。一日に約四〇キロを往かなければなりません。季節にもよりますが、早朝から歩き始め

日没前には投宿しなければならないと考えると、結構な強行軍です。道中記を片手に街道筋の

名所旧跡を巡っていますが、実際には通りすぎたというのが実感だったのではないでしようか。

それでも今日とは異なり、一生に何度も体験することのない旅となれば、人びとは懸命に歩き、

見て、味わい楽しんだのでしよう。

ここで、当時の旅人が携行した旅行用品についてみてみましよう。江戸時代に刊行された旅行の

心得を説いた書物『旅行用心集』には、矢立、扇子、針、懐中鏡、日記手帳、櫛、鬢付油、提灯、

蝋燭、火打道具、懐中付け木、麻綱、印板が記され、その他に革袋、胴乱、鉤が図示されて

います。また、これら以外にも鋏・小刀・物差・ぶん回し(コンパスのような道具のことです)・

耳掻き・毛抜き・千枚通しなどの七つ道具、弁当箱に方位磁石などがあります。

心得を説いた書物『旅行用心集』には、矢立、扇子、針、懐中鏡、日記手帳、櫛、鬢付油、提灯、

蝋燭、火打道具、懐中付け木、麻綱、印板が記され、その他に革袋、胴乱、鉤が図示されて

います。また、これら以外にも鋏・小刀・物差・ぶん回し(コンパスのような道具のことです)・

耳掻き・毛抜き・千枚通しなどの七つ道具、弁当箱に方位磁石などがあります。

今日の旅行用品とほとんど変わらないようにもみえますが、早朝出発や仕方なく夜道を

歩かなければならないときには、やはり提灯や蝋燭が必要です。道脇で弁当を食べたり、木賃宿

(燃料代だけを支払って宿泊する宿屋)で炊事をするにも火打道具に懐中付け木が必要でした。

歩かなければならないときには、やはり提灯や蝋燭が必要です。道脇で弁当を食べたり、木賃宿

(燃料代だけを支払って宿泊する宿屋)で炊事をするにも火打道具に懐中付け木が必要でした。

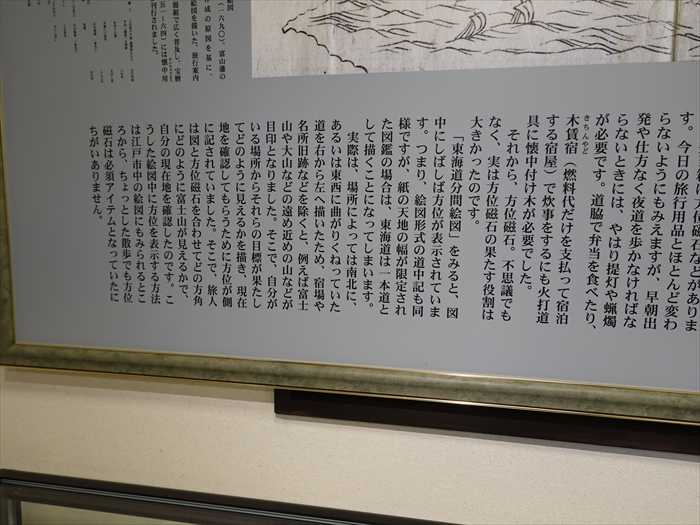

それから、方位磁石。不思議でもなく、実は方位磁石の果たす役割は大きかったのです。

「東海道分間絵図」をみると、図中にしばしば方位が表示されています。つまり、絵図形式の

道中記も同様ですが、紙の天地の幅が限定された図鑑の場合は、東海道は一本道として描くことに

なってしまいます。実際は、場所によっては南北に、あるいは東西に曲がりくねっていた道を

右から左へ描いたため、宿場や名所旧跡などを除くと、例えば富上山や大山などの遠め近めの山

などが目印となりました。そこで、自分がいる場所からそれらの目標が果たしてどのように

見えるかを描き、現在地を確認してもらうために方位が側に記されていました。そこで、旅人は

図と方位磁石を合わせてどの方角にどのように富士山が見えるかで、自分の現在地を確認した

のです。こうした絵図中に方位を表示する方法を表示する方法は江戸市中の絵図にもみられる

ところから、ちょっとした散歩でも方位磁石は必須アイテムとなっていたにちがいありません。」

道中記も同様ですが、紙の天地の幅が限定された図鑑の場合は、東海道は一本道として描くことに

なってしまいます。実際は、場所によっては南北に、あるいは東西に曲がりくねっていた道を

右から左へ描いたため、宿場や名所旧跡などを除くと、例えば富上山や大山などの遠め近めの山

などが目印となりました。そこで、自分がいる場所からそれらの目標が果たしてどのように

見えるかを描き、現在地を確認してもらうために方位が側に記されていました。そこで、旅人は

図と方位磁石を合わせてどの方角にどのように富士山が見えるかで、自分の現在地を確認した

のです。こうした絵図中に方位を表示する方法を表示する方法は江戸市中の絵図にもみられる

ところから、ちょっとした散歩でも方位磁石は必須アイテムとなっていたにちがいありません。」

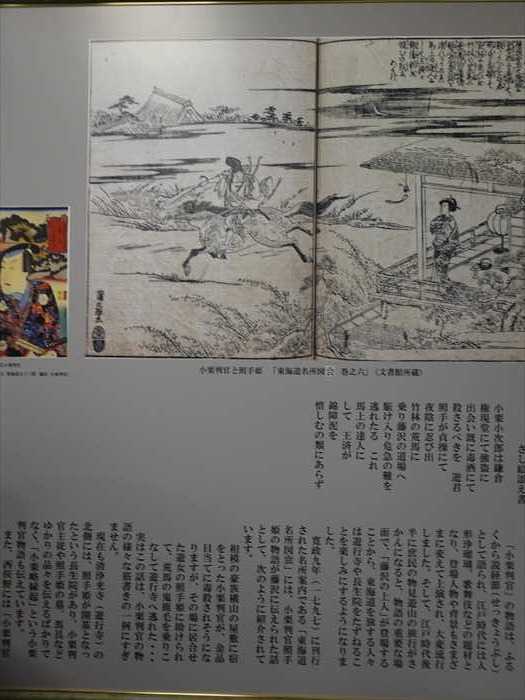

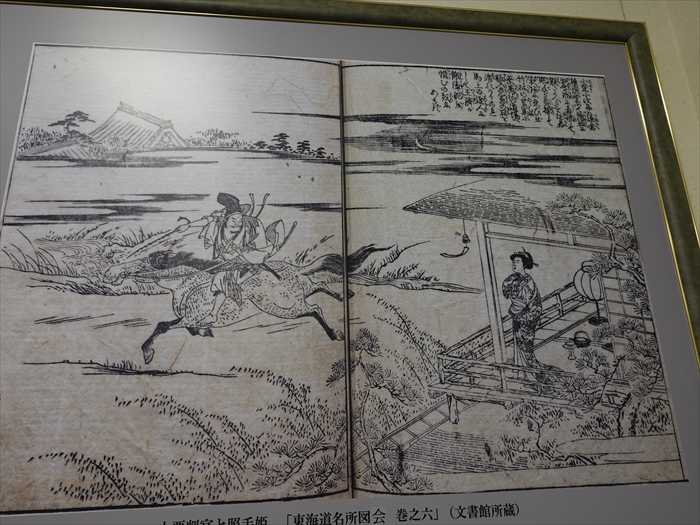

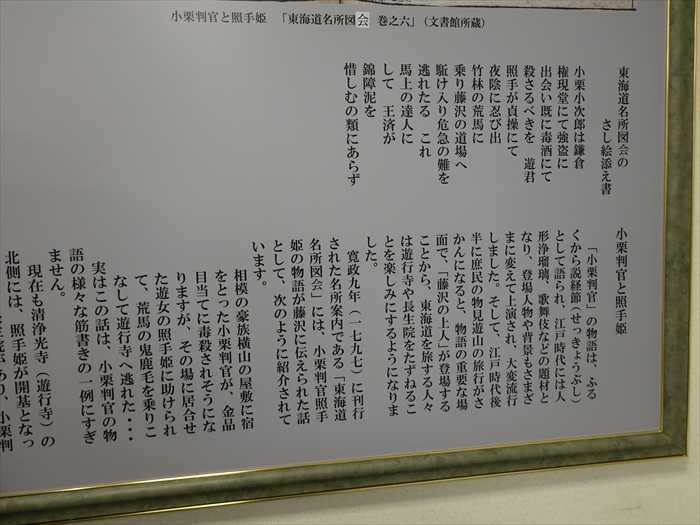

「 小栗判官と照手姫「東海道名所図会 巻の六」

東海道名所図会のさし絵添え書

小栗小次郎は鎌倉権現堂にて強盗に出会い既に毒酒にて殺さるべきを遊君照手が貞操にて

夜陰に忍び出竹林の荒馬に乗り藤沢の道場へ駈け入り危急の難を逃れたる これ馬上の達人に

して王済が錦障泥を惜しむの類にあらず

「小栗判官と照手姫 「東海道名所図絵 巻之六」」。

「小栗判官」の物語は、ふるくから説経節(せっきょうぶし)として語られ、江戸時代には

人形浄瑠璃、歌舞伎などの題材となり、登場人物や背景もさまざまに変えて上演され、大変流行

しました。そして、江戸時代後半に庶民の物見遊山の旅行がさかんになると、物語の重要な場面で、

「藤沢の上人」が登場することから、東海道を旅する人々は遊行寺や長生院をたずねることを楽し

みにするようになりました。

「藤沢の上人」が登場することから、東海道を旅する人々は遊行寺や長生院をたずねることを楽し

みにするようになりました。

寛政9年(一七九七)に刊行された名所案内である「東海道名所図会」には、小栗判官照手姫の

物語が藤沢に伝えられた話として、次のように紹介されています。

物語が藤沢に伝えられた話として、次のように紹介されています。

相模の豪族横山の屋敷に宿をとった小栗判官が、金品目当てに毒設されそうになりますが、

その場に居合せた遊女の照手姫に助けられて、荒馬の鬼鹿毛を乗りこなして遊行寺へ逃れた・・

その場に居合せた遊女の照手姫に助けられて、荒馬の鬼鹿毛を乗りこなして遊行寺へ逃れた・・

実はこの話は、小栗判官の物語の様々な筋書きの一例にすぎません。

現在も清浄光寺(遊行寺)の北側には、照手姫が開基となったという長生院があり、小栗判官主従や

照手姫の墓、馬具などゆかりの品々を伝えるばかりでなく、「小栗略縁起」という小栗判官物語も

伝えています。

また、西俣野には「小栗判官絵解き」(花応院)や、小栗判官が埋葬されたという小栗塚跡などが

伝えています。

また、西俣野には「小栗判官絵解き」(花応院)や、小栗判官が埋葬されたという小栗塚跡などが

あります。」

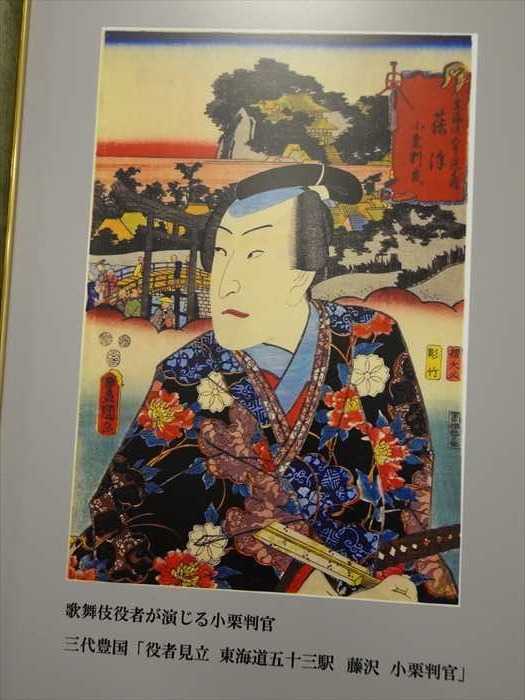

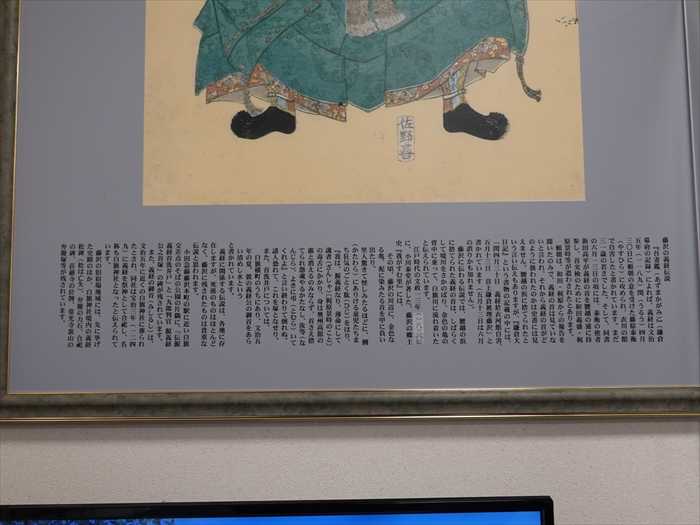

「 歌舞伎役者が演じる小栗判官

三代豊国 「役者見立 東海道五十三駅 藤沢 小栗判官」

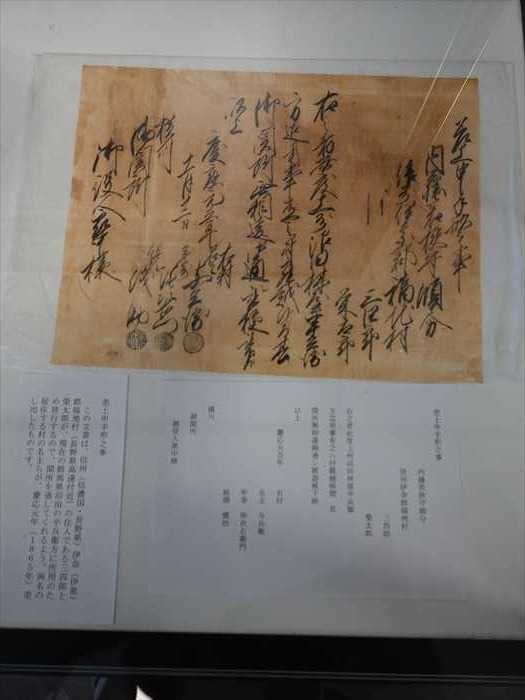

「 差上申手形之事

この文書は、信州(信濃国・長野県)伊奈(伊那)郡福地村(長野県高遠付近)の住人である三四郎と

營太郎が、現在の群馬県沼田の半兵衛方に所用のため旅行するので、関所を通してくれるよう、

両名の居住する村の名主等が、慶応元年(1865年)差し出したものです。」

「差上申手形之事

内藤若狭守領分

信州伊那郡福地村

三四郎

榮太郎

右之者此度上州沼田林屋半兵衛

方迄用事有之ニ付罷越候間 其

関所無相違御通シ被遊被下候

以上

慶応元丑年 右村

名主 与兵衛

年寄 弥次右衛門

組頭 儀助

横川

御関所

御役人衆中様」

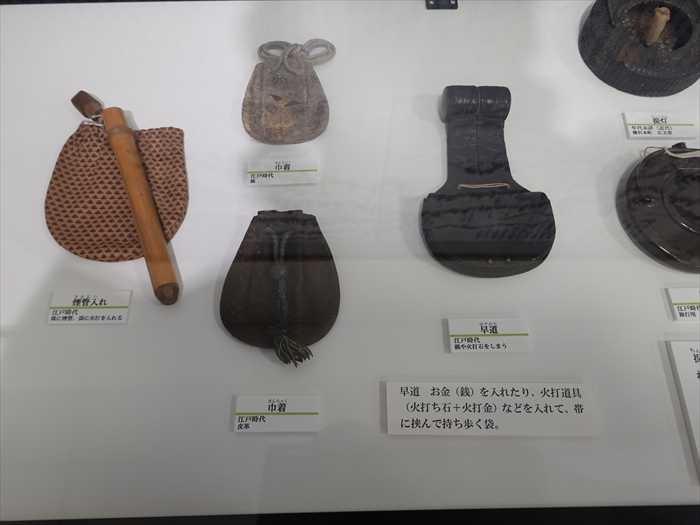

「 旅道具

枕

むかしはまげを結っていたので、寝ている間に髪が崩れないように

首の下に枕を当てました。旅行には小型の枕を持参しました。

盜難対策に貴重品を入れる胴乱(もの入れのこと)が付いた枕もありました。」

首の下に枕を当てました。旅行には小型の枕を持参しました。

盜難対策に貴重品を入れる胴乱(もの入れのこと)が付いた枕もありました。」

「 状箱

誰もが気軽に旅に出ることができなかった時代、旅先に届ける手紙を預かりました。

雨や汗で汚さないように、状箱に入れ、油紙でつつみました。」

「 提灯

日本でロウソク(和蝋燭)が作られるようになったのは、今から600年前、江戸時代より前で、

外出時には提灯に入れて使われました。街灯が無い時代には、夜道を歩くときに欠かせない

ものでした。旅行者は、小型の提灯を持ち歩いていましたが、火を大きくできないので、

あまり明るくなかったでしよう。」

「 早道

お金(銭)を入れたり、火打道具(火打ち石十火打金)などを入れて、帯に挟んで持ち歩く袋。」

「 火打金

火打鎌ともいう。火打金は鋼鉄の板で、これに火打ち石を打ち付けて火花を出し、

モグサや木くずなど(火口という)に火をつけて、火種にする道具。

帯に挟んで持ち歩くように、根付けが付いている。男性の装身具でもある。」

館内に展示されている藤沢宿(大鋸町地区)のジオラマ。

大鋸橋 。宿場町の時代は遊行寺橋の場所に架かっていた橋を 大鋸橋 と呼んでいた。

遊行寺門前から大鋸橋を手前に向かって渡ると、左手に江の島道が延びている。

右側の大きな橋が 現在の国道1号の「藤沢橋」 。

江戸方面からの旧東海道は現在の「藤沢橋」手前で右に折れ、その先の「大鋸橋」で境川を

渡り、直ぐに右折し藤沢宿の街を通過し平塚宿方向に延びていたのだ。

「 朝櫻楼国芳/歌川国芳「本朝武優鏡」源義経 」。

「 藤沢の義経伝説

『吾妻鑑(あすまかがみ)』(鎌倉幕府の記録)によれば、義経は文治五年(一一八九)閏(うるう)四月

三〇日に頼朝の意を受けた藤原泰衡(やすひら)に攻められ、衣川の館で自害したと書かれています。

まだ三一歳の若さでした。そして、同書の六月一三日の項には、泰衡の使者新田高平が義経の首を

腰越の浦に持参し、首実検のために和田義盛・梶原景時等が遣わされたとあります。

まだ三一歳の若さでした。そして、同書の六月一三日の項には、泰衡の使者新田高平が義経の首を

腰越の浦に持参し、首実検のために和田義盛・梶原景時等が遣わされたとあります。

頼朝は、和田・梶原からの報告を聞いたのみで、義経の首は見ていないと言われ、それから義経の

首がどのように扱われたのかは史書には見えません。腰越の浜に捨てられたという言い伝えも

ありますが、『鎌倉大日記』という書物の記載の中には、「閏四月三十日義経於衣河館自害、五月

十三日首上鎌倉被埋藤沢」と書かれています(五月十三日は六月の誤りかも知れません)。

首がどのように扱われたのかは史書には見えません。腰越の浜に捨てられたという言い伝えも

ありますが、『鎌倉大日記』という書物の記載の中には、「閏四月三十日義経於衣河館自害、五月

十三日首上鎌倉被埋藤沢」と書かれています(五月十三日は六月の誤りかも知れません)。

藤沢に伝わる伝説では、腰越の浜に捨てられた義経の首は、しばらくして境川をさかのぼり、

金色の亀の背中に乗って、白旗川に流れ着いたと伝えられています。

金色の亀の背中に乗って、白旗川に流れ着いたと伝えられています。

江戸時代の文政一三年(一八三〇)に、小川泰堂が著した、藤沢の郷土史『我がすむ里』には、

その頃、藤沢の川辺に、金色なる亀、泥に染みたる首を甲に負い出たり。

里人驚きて怪しみたるほどに、側(かたわら)にありける童児たちまち狂気のごとく肱(ひじ)を

はり、『我は、源義経なり、薄命にして讒者(ざんしゃ)〔梶原景時のこと〕の毒舌にかかり、

身は奥州高舘の露と消えるのみならず、首さえ捨てられ怨魂やるかたなし、汝等(なんじら)、

よきに弔(とむら)いてくれよ』と言い終わりて倒れぬ。

はり、『我は、源義経なり、薄命にして讒者(ざんしゃ)〔梶原景時のこと〕の毒舌にかかり、

身は奥州高舘の露と消えるのみならず、首さえ捨てられ怨魂やるかたなし、汝等(なんじら)、

よきに弔(とむら)いてくれよ』と言い終わりて倒れぬ。

諸人恐れて、これを塚となせり。また、首洗井戸については、

白旗横丁のうちにあり、文治五年の夏、彼の義経公の御首をあらい清めし水という

と書かれています。

白旗横丁のうちにあり、文治五年の夏、彼の義経公の御首をあらい清めし水という

と書かれています。

義経に関係する伝説は、各地に存在しますが、死後のものはほとんどなく、藤沢に残されたものは

貴重な伝説と思われます。

貴重な伝説と思われます。

小田急線藤沢本町の駅に近い白旗交差点のそばの公園の片隅に、「伝源義経首洗井戸」と

「九郎判官源義経公之首塚」の碑が残されています。

「九郎判官源義経公之首塚」の碑が残されています。

また、義経の首(みしるし)は、文治五年に近くの自旗神社に葬られたとされ、同社は宝治三年

(一二四九)に義経を祭神として合紀し、名称も白旗神社となったと伝えられています。

(一二四九)に義経を祭神として合紀し、名称も白旗神社となったと伝えられています。

藤沢の旧宿場地域には、先に挙げた史蹟のほか、自旗神社境内の義経松碑(松は亡失)、弁慶のカ石、

合紀の碑、荘厳寺の位牌、常光寺裏山の弁慶塚等が残されています。

合紀の碑、荘厳寺の位牌、常光寺裏山の弁慶塚等が残されています。

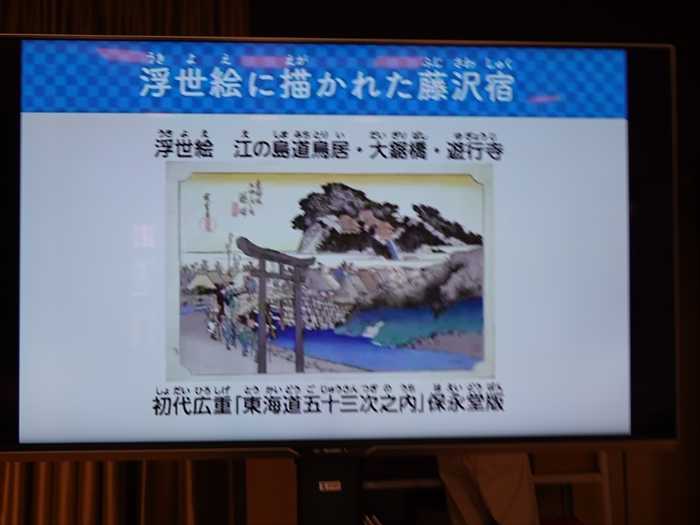

「 浮世絵に描かれた藤沢宿 」

初代広重「東海道五十三次之内 藤澤 保永堂版」

製作時期1832~1833年。江の島一ノ鳥居付近。背景の小山は遊行寺。

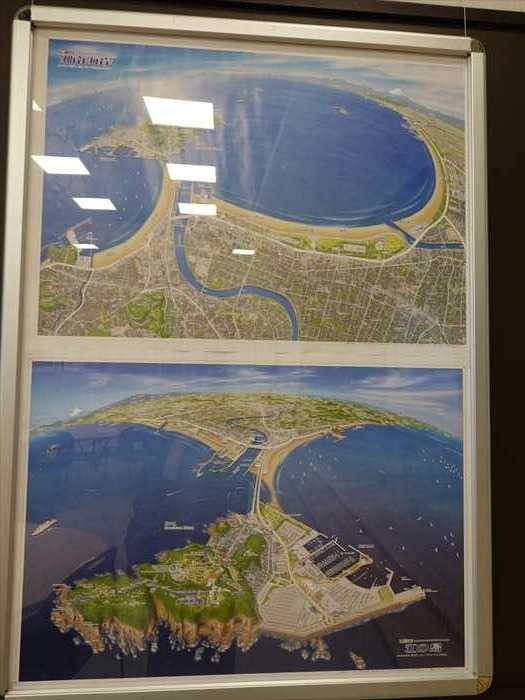

鳥瞰図「湘南海岸」 。

作品は魚眼レンズ越しに覗いたように丸みを帯びており、湘南の観光スポットを中心に遠くは

富士山や伊豆半島まで一望している。

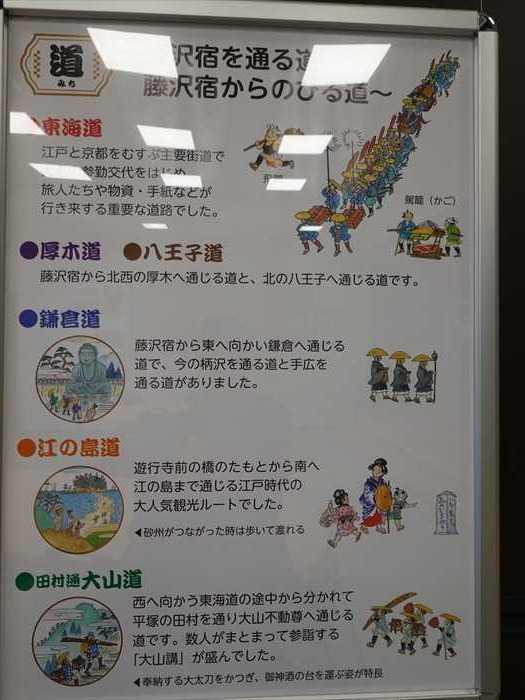

「 道

~藤沢宿を通る道 藤沢宿からのびる道~

●東海道

江戸と京都をむすぶ主要道路で大名の参勤交代をはじめ、旅人たちや物資・手紙などが

行き来する重要な道路でした。

●厚木道 ●八王子道

藤沢宿から北西の厚木へ通じる道と、北の八王子へ通じる道です。

●鎌倉道

藤沢宿から東へ向かい鎌倉へ通じる道で、今の柄沢を通る道と手広を通る道があります。

●江の島道

遊行寺前の橋のたもとから南へ江の島まで通じる江戸時代の大人気観光ルートでした。

●田村通大山道

西へ向かう東海道の途中から分かれて平塚の田村を通り大山不動尊へ通じる道です。

数人がまとまって参詣する「大山講」が盛んでした。」

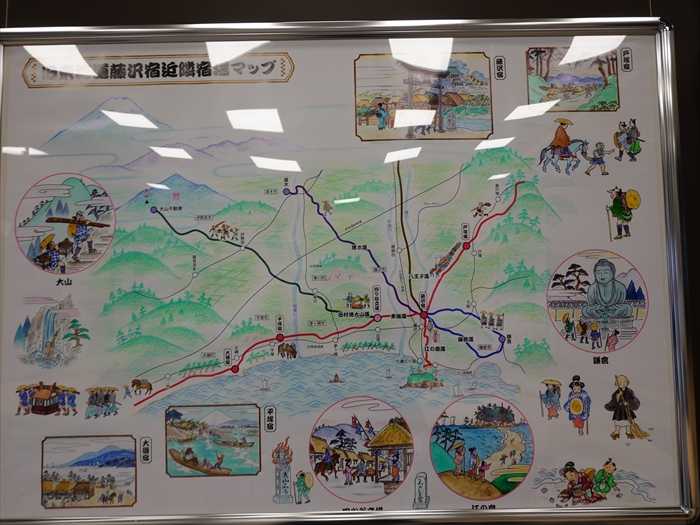

「 旧東海道藤沢宿近隣宿場マップ 」

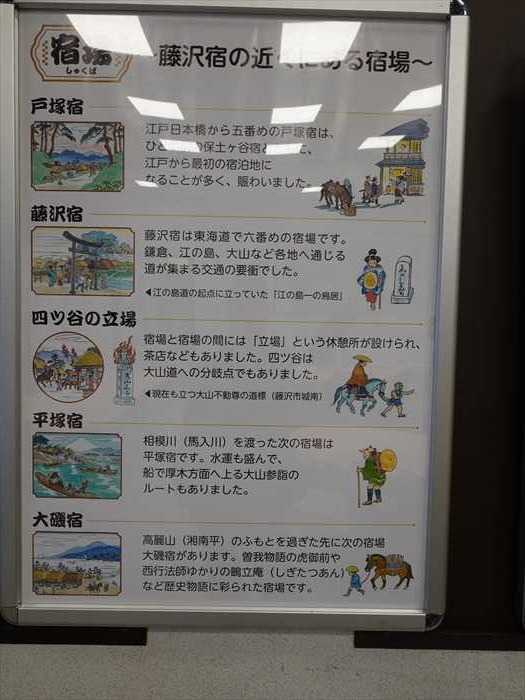

「 宿場 ~藤沢宿の近くにある宿場~ 」

戸塚宿 江戸日本橋から五番めの戸塚宿は、ひとつ前の保土ヶ谷宿とともに

江戸から最初の宿泊地になることが多く、賑わいました。

藤沢宿 藤沢宿は東海道で六番めの宿場です。

鎌倉、江の島、大山など各地へ通じる道が集まる交通の要衝でした。

四ツ谷の立場 宿場と宿場の間には「立場」という休憩所が設けら茶店などもありました。

四ツ谷は大山道への分岐点でもありました。

平塚宿 相模川(馬入川)を渡った次の宿場は平塚宿です。水運も盛んで、

船で厚木方面へ上る大山参詣のルートもありました。

大磯宿 高麗山(湘南平)のふもとを過ぎた先に次の宿場大磯宿があります。

曽我物語の虎御前や西行法師ゆかりの鴫立庵(しぎたつあん)など

歴史物語に彩られた宿場です。

「 浮世絵に描かれた藤沢

・ 東海道名所之内 ふちさハ 遊行寺 歌川貞秀

・ 東海道五十三次之内 藤沢 歌川広重

・ 東海道 七 五十三次 藤沢 歌川広重 」

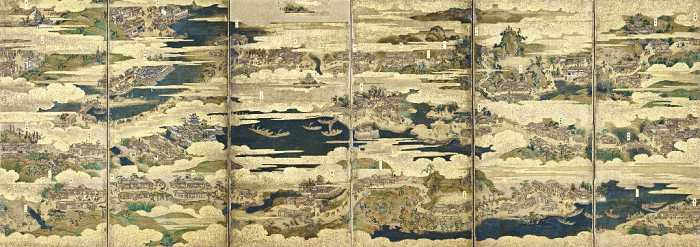

上:「東海道図屏風」六曲一双(静岡市蔵) 江戸時代(17世紀) 静岡県指定

「東海道図屏風」左隻

東海道は古代からある道ですが近世に入って徳川家康により整備された。

江戸時代、歌川広重や葛飾北斎が描いた東海道五十三次の浮世絵は有名。

この東海道図屏風は、1枚の屏風が6つの面で構成されている。

そして左右2枚で一対になるようになっている。

こういった屏風を「六曲一双(ろっきょくいっそう)」と呼ぶ。

屏風の枚数の単位は「隻(せき)」で、右隻は向かって右側、左隻は左側に並ぶように置く。

画面全体に広がる金色の雲と青々とした山並みが印象的。

「東海道図屏風」右隻

下: 右上の江戸城に向かって進む朝鮮通信使一行が中央から左側にかけて描かれている

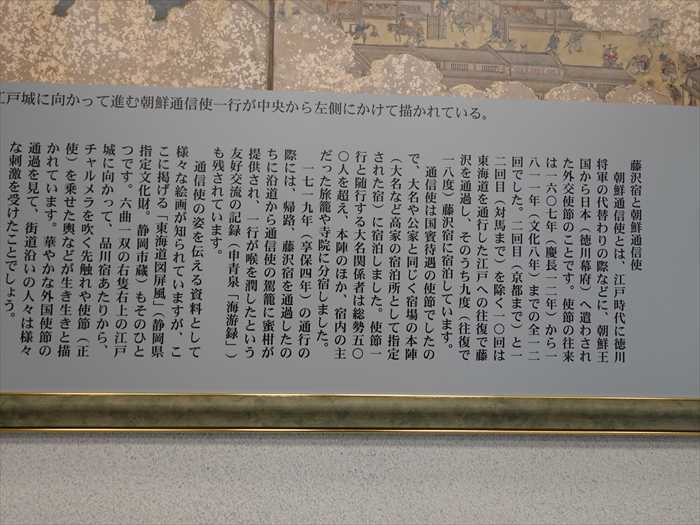

「 藤沢宿と朝鮮通信使

朝鮮通信使とは、江戸時代に徳川将軍の代替わりの際などに、朝鮮王国から日本(徳川幕府)へ

遣わされた外交使節のことです。使節の往来は一六〇七年(慶長一二年)から一八一一年(文化八年)

までの全一二回でした。二回目(京都まで)と一二回目(対馬まで)を除く一〇回は東海道を通行した

江戸への往復で藤沢を通過し、そのうち九度(往復で一八度)藤沢宿に宿泊しています。

遣わされた外交使節のことです。使節の往来は一六〇七年(慶長一二年)から一八一一年(文化八年)

までの全一二回でした。二回目(京都まで)と一二回目(対馬まで)を除く一〇回は東海道を通行した

江戸への往復で藤沢を通過し、そのうち九度(往復で一八度)藤沢宿に宿泊しています。

通信使は国賓待遇の使節でしたので、大名や公家と同じく宿場の本陣(大名など高家の宿泊所として

指定された宿)に宿泊しました。使節一行と随行する大名関係者は総勢五〇〇人を超え、本陣のほか、

宿内の主だった旅籠や寺院に分宿しました。

指定された宿)に宿泊しました。使節一行と随行する大名関係者は総勢五〇〇人を超え、本陣のほか、

宿内の主だった旅籠や寺院に分宿しました。

一七一九年(享保四年)の通行の際には、帰路、藤沢宿を通過したのちに沿道から通信使の駕籠に

蜜柑が提供され、一行が喉を潤したという友好交流の記録(申青泉「海游録」)も残されています。

蜜柑が提供され、一行が喉を潤したという友好交流の記録(申青泉「海游録」)も残されています。

通信使の姿を伝える資料として様々な絵画が知られていますが、ここに掲げる「東海道図屏風」

(静岡県指定文化財。静岡市蔵)もそのひとつです。六曲一双の右隻右上の江戸城に向かって、

品川宿あたりから、チャルメラを吹く先触れや使節(正使)を乗せた輿などが生き生きと描かれて

います。華やかな外国使節の通過を見て、街道沿いの人々は様々な刺激を受けたことでしよう。」

(静岡県指定文化財。静岡市蔵)もそのひとつです。六曲一双の右隻右上の江戸城に向かって、

品川宿あたりから、チャルメラを吹く先触れや使節(正使)を乗せた輿などが生き生きと描かれて

います。華やかな外国使節の通過を見て、街道沿いの人々は様々な刺激を受けたことでしよう。」

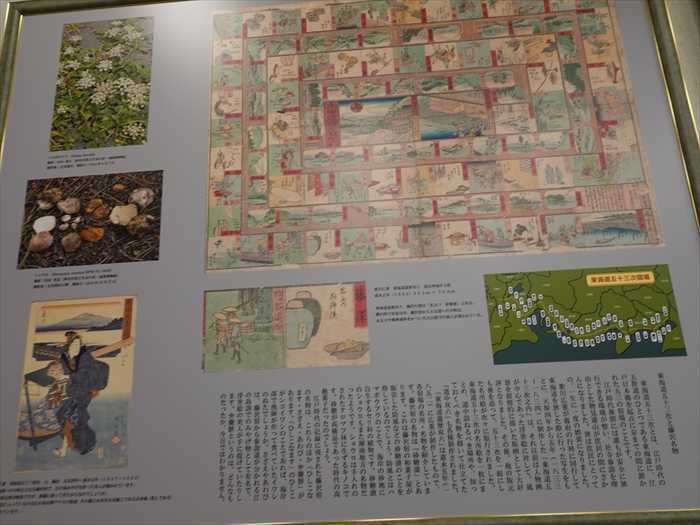

「歌川広重 東海道堂遊歴双六 恵比寿屋庄七版」。

「 東海道五十三次と藤沢名物

東海道五十三次とは、江戸時代の五街道のひとつである東海道に、江戸日本橋を起点に京までの

間に置かれた五三の宿場のことです。

江戸時代後期には誰もが安全に旅行できる環境が整い、社寺参詣を理由とした物見遊山が庶民の

間にさかんになりました。旅は庶民にとっての、一生に一度の娯楽になりました。

間にさかんになりました。旅は庶民にとっての、一生に一度の娯楽になりました。

歌川広重が幕府の行列に同行して東海道を旅した際に行った写生をもとに、天保四年から五年

(一八三三~一八三四)に制作した「東海道五十三次之内」は、それ以前は人物画が中心であった

浮世絵に対して、風景を叙情的に描いた版画として大好評となりました。その後、他の版元も後を

追って、五十三次を一組にした名所絵が次々に版行されました。

(一八三三~一八三四)に制作した「東海道五十三次之内」は、それ以前は人物画が中心であった

浮世絵に対して、風景を叙情的に描いた版画として大好評となりました。その後、他の版元も後を

追って、五十三次を一組にした名所絵が次々に版行されました。

東海道五十三次の名所絵を一枚にまとめ、道中訪ねるべき場所や、知っておくべき名物を描いて

仕立てた「道中双六」も各種制作されました。

仕立てた「道中双六」も各種制作されました。

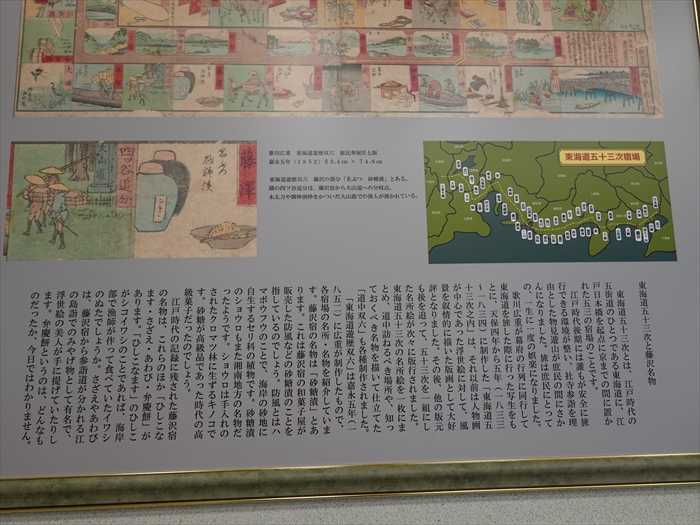

「東海道遊歴双六」は嘉永五年(一八五一)に広重が制作したもので、各宿場の名所・名物を紹介

しています。藤沢宿の名物は「砂糖漬」とあります。これは藤沢宿の和菓子屋が販売した防風

などの砂糖漬のことを指しているのでしよう。防風とはハマボウフウのことで、海岸の砂地に

しています。藤沢宿の名物は「砂糖漬」とあります。これは藤沢宿の和菓子屋が販売した防風

などの砂糖漬のことを指しているのでしよう。防風とはハマボウフウのことで、海岸の砂地に

自生するセリ科の植物です。砂糖漬のショウロもまた湘南地方の名物だったようです。

ショウロは手入れのされたクロマッ林に生するキノコです。砂糖が高級品であった時代の高級菓子

だったのでしょう。

ショウロは手入れのされたクロマッ林に生するキノコです。砂糖が高級品であった時代の高級菓子

だったのでしょう。

江戸時代の記録に残された藤沢宿の名物は、これらのほか「ひしこなます・さざえ・あわび・

弁慶餅」があります。「ひしこなます」のひしこがシコイワシのことであれば、海岸部で漁師が

作って食べていたイワシのぬたでしようか。さざえやあわびは、藤沢宿から参詣道が分かれる

江の島詣でのみやげ物として有名で、浮世絵の美人が手に提げていたりします。弁慶餅というのは、

どんなものだったか、今日ではわかりません。」

弁慶餅」があります。「ひしこなます」のひしこがシコイワシのことであれば、海岸部で漁師が

作って食べていたイワシのぬたでしようか。さざえやあわびは、藤沢宿から参詣道が分かれる

江の島詣でのみやげ物として有名で、浮世絵の美人が手に提げていたりします。弁慶餅というのは、

どんなものだったか、今日ではわかりません。」

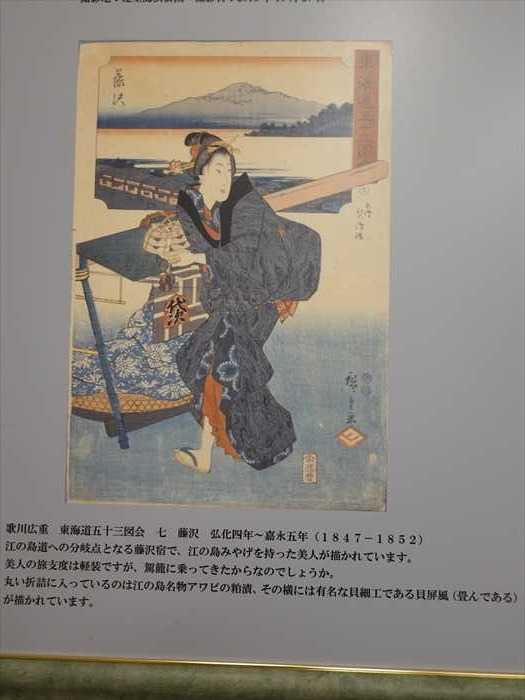

「 歌川広重 東海道五十三図会 七 藤沢 弘化四年~嘉永五年(1847~1852)

江の島道への分岐点となる藤沢宿で、江の島みやげを持った美人が描かれています。

美人の旅支度は軽装ですが、駕籠に乗ってきたからなのでしょうか。

丸い折詰に入っているのは江の島名物アワビの粕漬、その横には有名な員細工である貝屏風

(畳んである)が描かれています。」

(畳んである)が描かれています。」

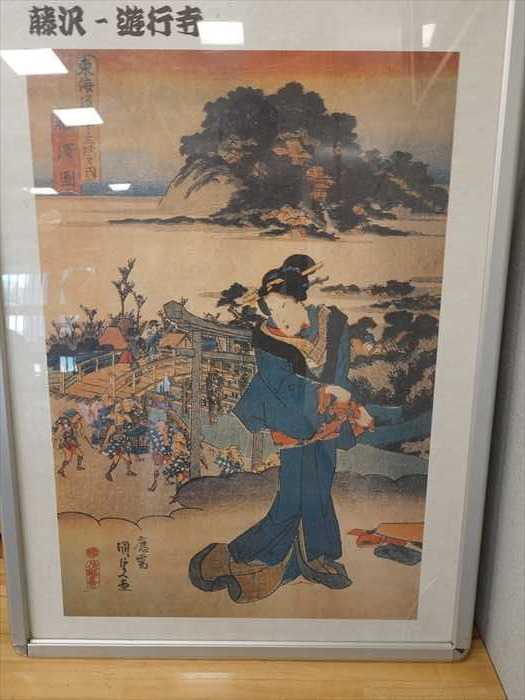

「 東海道五十三次之内 藤澤圖 三代 歌川豊国(国貞) 」

「五拾三次景色入女画」シリーズの一つで、バックの風景画は広重の保永堂版東海道に非常によく

似ています。保永堂版に描かれた時間を少し進めたような感じです。後ろの小山は遊行寺で、

大鋸橋(現遊行寺橋)付近を表しています。

「 東海道ってどんな道?

近世の五街道

・東海道

・甲州街道

・中山道

・日光街道

・奥州街道」

「藤沢市ふじさわ宿交流館」のもう一つの入口。

そして「藤沢市ふじさわ宿交流館」の前にあった「 藤沢宿高札場跡 」。

昔の場所の遊行寺橋(旧 大鋸橋)たもとにあるのは 史跡跡の説明板のみとなっていた。

藤沢宿の高札場は 高さ:2間(約3.6m) 長さ:3間(約5.4m)とのことなので 丁度

石垣から上の部分が地面にあったと思われる。

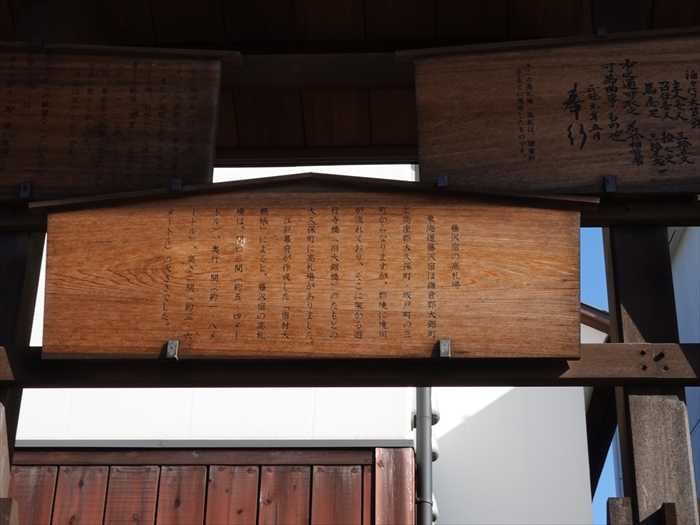

「藤沢宿の高札場

東海道藤沢宿は鎌倉郡大鋸町と高座郡大久保町・坂戸町の三町からなりますが、郡境に境川が

流れており、そこに架かる遊行寺橋(旧大鋸橋)のたもとの大久保町に高札場がありました。

江戸幕府が作成した「宿村大概帳」によると、藤沢宿の高札場は間口三間(約五・四メートル)、

奥行一間(約一・八メートル)、高さニ間(三・六メートル)の大きさでした。」

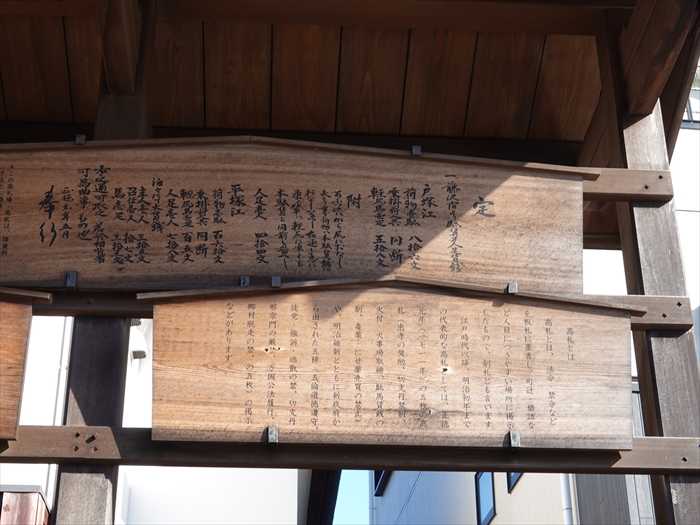

「 高札とは

高札とは、法令・禁令などを板札に墨書し、町辻・橋詰など人目につきやすい場所に掲示

したもので、制札とも言います。

江戸時代以降、明治初年までの代表的な高札としては、正徳元年(一七一一)の五枚の高札(忠孝の

奨励、切支丹禁制、火付・火事場取締、駄馬賃銭の制、毒薬・にせ薬売買の禁止)や、明治維新と

ともに新政府から出された五傍(五倫道徳遵守、徒党・強訴・逃散の禁、切支丹邪宗門の厳禁、

万国公法履行、郷村脱走の禁、の五枚)の掲示などがあります。」

「 定

一、藤沢宿より駄賃幷人足賃銭

戸塚江

荷物壱駄 八拾六文

乗掛荷人共 同断

軽尻馬壱疋 五拾八文

以下 略」

「 東海道藤沢宿について

藤沢宿は、慶長六年(一六〇一年)に東海道の宿場として設置され、後に戸塚宿、川崎宿が追加

されて、江戸から数えて東海道五十三次の第六番目の宿場となりました。古くから清浄光

(遊行寺)の門前の町として人が行き交う「藤沢」は東国、西国や北相、三浦半島などをつなぐ

交通の要衝 でした。

清浄光寺の東側に江戸側の見附(江戸見附)と小田急江ノ島線を越えた西側あたりに京都側の見附

(京見附)があって、江戸時代、この範囲が藤沢宿でした。」

そして道路脇の塀の蔦の紅葉を楽しみながら「藤沢市ふじさわ宿交流館」を後にした

のであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.27

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.26

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.25

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.