テーマ: 国内旅行どこに行く?(51861)

カテゴリ: 考古学・日本古代史

<漂流する神と仏>

狭井神社の小社

狭井神社の小社

1人の神官が足早に私達を追い抜いて行った。さて、そんなに急いでどこへ行くのだろう。神官はつかつかととある小社の前に進み、拝礼した。そこからが狭井(さい)神社の境内だったようだ。ここは大神神社の摂社の一つである。

拝殿への石段

拝殿は工事中のようだが、この裏側に神社の名の由来になった井戸「狭井」があるようだ。そこから湧く水は薬水と呼ばれ、昔から万病に効くとされて来た由。正式な名称は狭井坐大神荒魂(さいにいますおおみわあらみたま)神社である。

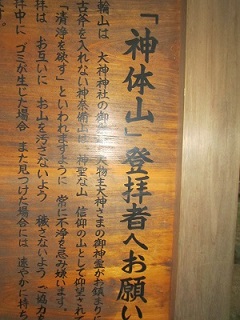

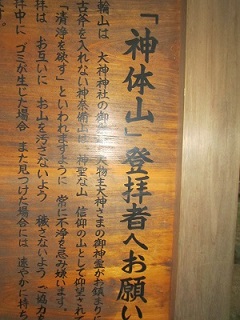

狭井神社境内の小社(左)と三輪山登拝口の注意書き(右)

この境内に三輪山への登拝口がある。大神神社で私はある方から、三輪山の頂上に磐座があること、登りに1時間半、下りに1時間かかることを聞いていた。注意書きには山は大切な神域なので食事や撮影は禁止し、決して汚さないよう記されていた。登拝希望者は先ずここでお祓いを受け、初穂料を納めてから登るようだ。登りたい気持ちは山々だったが、先を急いだ。

白大社

白大社

暫く行くと、道端に小さな社があった。なかなかの風格だ。これも大神神社の摂社なのだろうか。傍らに「白大社」と書かれた石碑が立っていた。小さいけど大社とはねえ。さらに街道を行くと、不思議な雰囲気の一角があった。一体ここは何なのだろう。そう思って私は石仏や石塔を見ていた。

そこへ1人の老人がやって来て、私に教えてくれた。これらはある高僧の墓だと言う。明治になって別な場所からここに移され、新しく作られたものとのこと。道理で形は古いものなのに、そうは感じなかった訳がわかった。それでも実に清らかな印象を受ける。大神神社の一帯は清浄の地として、昔は墓を作らなかったそうだ。

帰宅後に調べたら、ここは玄賓庵と言うお寺の付近。元は別な場所にあったのだが、明治の神仏分離の結果ここに移動したようだ。玄賓僧都(げんぴんそうず)は桓武天皇、嵯峨天皇の信任を断り、三輪山の庵で修行に明け暮れた高僧の由。きっとそれで清浄な雰囲気が漂っていたのだろう。

護摩木を売る店

護摩木を売る店

道の傍らには護摩木が置かれた店があった。こんな静かな山中で、一体誰がこの護摩木を買うと言うのだろう。考えて見れば実に不思議なのだが、さほど違和感がない。先刻出会った「杉玉作り」もそうだが、ここには未だに信仰が深く息づいている地域なのだと思う。

檜原神社社務所

暫く行くと檜原(ひばら)神社の境内に出た。ここは大神神社の最北端の摂社。しかも最も社格が高く、かつ古い歴史を有している由。三輪山が御神体であるため、ここには神殿も拝殿も存在しない。境内の建物はきっと社務所なのだろう。何とシンプルな神社。だがそのシンプルさこそが貴重なのだ。

神社の名を記した標識が立っている。右側に「聖跡倭笠縫邑」云々の文字が読める。古代史ファンの私はどこかで聞いた覚えがある。帰宅後の調査でこの神社も明日香村の飛鳥坐神社同様に、「元伊勢」と呼ばれていることが分かった。倭笠縫邑は「やまとのかさぬいむら」と読む。倭は大和国(奈良県)で、邑(むら)は行政単位ではなく、一集落の意味だろうか。

檜原神社

境内の最奥部に静まり返った一角がある。得体の知れない厳かな雰囲気だ。かつて皇祖神である天照大神(あまてらすおおみかみ)は皇居内で祀られていた。いわゆる「同床共殿」だ。ところが第10代崇神天皇がこれを恐れて皇女鋤入姫命にその神霊を託した。皇女が最初に辿り着いたのがこの社が鎮まる「笠縫邑」だったのだろう。もちろん記紀(古事記と日本書紀のこと)に伝わる伝説だが、最終的に伊勢神宮に鎮まるまで90年を要したと言う。

神籬拡大部

神籬拡大部

神霊が臨時的に宿る場所を神籬(ひもろぎ)と呼ぶ。檜原神社境内の最奥部の静かな一角が、まさにそれだったのだ。神籬は小さな木の枝や岩とされる。天照大神の神霊はこの場所で何年休んでいたのだろう。なお、神籬の前に立つ鳥居は、「三輪鳥居」と呼ばれる特異な形のもののようだ。

神の漂流は果たして何を物語るのだろうか。「神武東征伝説」によれば、日向を旅立った神武の一行は瀬戸内海を通過し、難波の地から倭(大和)へ入ろうとした。だがここで手長足長と言う兄弟に行く手を阻まれ、ヤタガラスの先導により紀伊半島を大きく迂回して伊勢から入ったとされる。ひょっとしてこの伝説と関係はないのだろうか。素人の古代史ファンは、そんなストーリーを描いてみたのだが。<続く>

狭井神社の小社

狭井神社の小社1人の神官が足早に私達を追い抜いて行った。さて、そんなに急いでどこへ行くのだろう。神官はつかつかととある小社の前に進み、拝礼した。そこからが狭井(さい)神社の境内だったようだ。ここは大神神社の摂社の一つである。

拝殿への石段

拝殿は工事中のようだが、この裏側に神社の名の由来になった井戸「狭井」があるようだ。そこから湧く水は薬水と呼ばれ、昔から万病に効くとされて来た由。正式な名称は狭井坐大神荒魂(さいにいますおおみわあらみたま)神社である。

狭井神社境内の小社(左)と三輪山登拝口の注意書き(右)

この境内に三輪山への登拝口がある。大神神社で私はある方から、三輪山の頂上に磐座があること、登りに1時間半、下りに1時間かかることを聞いていた。注意書きには山は大切な神域なので食事や撮影は禁止し、決して汚さないよう記されていた。登拝希望者は先ずここでお祓いを受け、初穂料を納めてから登るようだ。登りたい気持ちは山々だったが、先を急いだ。

白大社

白大社暫く行くと、道端に小さな社があった。なかなかの風格だ。これも大神神社の摂社なのだろうか。傍らに「白大社」と書かれた石碑が立っていた。小さいけど大社とはねえ。さらに街道を行くと、不思議な雰囲気の一角があった。一体ここは何なのだろう。そう思って私は石仏や石塔を見ていた。

そこへ1人の老人がやって来て、私に教えてくれた。これらはある高僧の墓だと言う。明治になって別な場所からここに移され、新しく作られたものとのこと。道理で形は古いものなのに、そうは感じなかった訳がわかった。それでも実に清らかな印象を受ける。大神神社の一帯は清浄の地として、昔は墓を作らなかったそうだ。

帰宅後に調べたら、ここは玄賓庵と言うお寺の付近。元は別な場所にあったのだが、明治の神仏分離の結果ここに移動したようだ。玄賓僧都(げんぴんそうず)は桓武天皇、嵯峨天皇の信任を断り、三輪山の庵で修行に明け暮れた高僧の由。きっとそれで清浄な雰囲気が漂っていたのだろう。

護摩木を売る店

護摩木を売る店道の傍らには護摩木が置かれた店があった。こんな静かな山中で、一体誰がこの護摩木を買うと言うのだろう。考えて見れば実に不思議なのだが、さほど違和感がない。先刻出会った「杉玉作り」もそうだが、ここには未だに信仰が深く息づいている地域なのだと思う。

檜原神社社務所

暫く行くと檜原(ひばら)神社の境内に出た。ここは大神神社の最北端の摂社。しかも最も社格が高く、かつ古い歴史を有している由。三輪山が御神体であるため、ここには神殿も拝殿も存在しない。境内の建物はきっと社務所なのだろう。何とシンプルな神社。だがそのシンプルさこそが貴重なのだ。

神社の名を記した標識が立っている。右側に「聖跡倭笠縫邑」云々の文字が読める。古代史ファンの私はどこかで聞いた覚えがある。帰宅後の調査でこの神社も明日香村の飛鳥坐神社同様に、「元伊勢」と呼ばれていることが分かった。倭笠縫邑は「やまとのかさぬいむら」と読む。倭は大和国(奈良県)で、邑(むら)は行政単位ではなく、一集落の意味だろうか。

檜原神社

境内の最奥部に静まり返った一角がある。得体の知れない厳かな雰囲気だ。かつて皇祖神である天照大神(あまてらすおおみかみ)は皇居内で祀られていた。いわゆる「同床共殿」だ。ところが第10代崇神天皇がこれを恐れて皇女鋤入姫命にその神霊を託した。皇女が最初に辿り着いたのがこの社が鎮まる「笠縫邑」だったのだろう。もちろん記紀(古事記と日本書紀のこと)に伝わる伝説だが、最終的に伊勢神宮に鎮まるまで90年を要したと言う。

神籬拡大部

神籬拡大部神霊が臨時的に宿る場所を神籬(ひもろぎ)と呼ぶ。檜原神社境内の最奥部の静かな一角が、まさにそれだったのだ。神籬は小さな木の枝や岩とされる。天照大神の神霊はこの場所で何年休んでいたのだろう。なお、神籬の前に立つ鳥居は、「三輪鳥居」と呼ばれる特異な形のもののようだ。

神の漂流は果たして何を物語るのだろうか。「神武東征伝説」によれば、日向を旅立った神武の一行は瀬戸内海を通過し、難波の地から倭(大和)へ入ろうとした。だがここで手長足長と言う兄弟に行く手を阻まれ、ヤタガラスの先導により紀伊半島を大きく迂回して伊勢から入ったとされる。ひょっとしてこの伝説と関係はないのだろうか。素人の古代史ファンは、そんなストーリーを描いてみたのだが。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事

-

いのちを生きる(3) 2022.02.15 コメント(4)

-

小さな郷土史と縄文への旅(2) 2021.07.15 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.