カテゴリ: 考古学・日本古代史

「島根県立古代歴史博物館常設展」(1)~出雲大社関係その1~

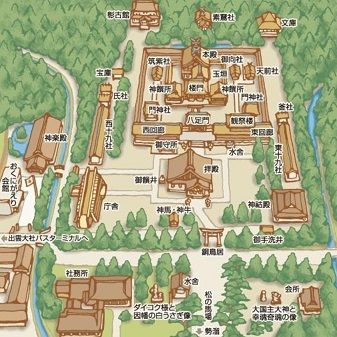

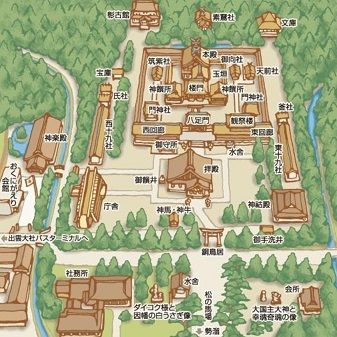

<出雲大社境内図>この地図の左欄外上方に千家国造家が、右欄外上方に北島国造家があります。

さて今回から「島根県立古代出雲歴史博物館」の常設展示を紹介します。第1回目の今日はやはり出雲大社ですね。出雲大社は上図のようにかなり広大な境内を有しており、ここに納まり切れません。神さびた背後の山が本来の社。そして左側(西側)には神々が到来する稲佐(いなさ)の浜があり、本来はその浜辺から長く高い階段を上って本殿に詣でたようです。

これが稲佐の浜から続く出雲大社の階段の模型。右側には階段を上り下りする神職の姿が豆粒のように見えます。「口遊」(くちずさみ)には「雲太和二京三」の伝承がありました。日本の建物では出雲大社の本殿が一番大きくて、二番目が大和の東大寺大仏殿、三番目が京の大極殿と言う意味。1位が坂東太郎(利根川)、2位筑紫次郎(筑後川)そして3位が四国三郎(吉野川)と似たような発想です。

長らくこの伝承への疑念が続きました。ところがそれが真実だったことが分かるのです。平成12~13年(2001~2002年)境内での工事中に地中から太い柱3本が銅の輪で括られた状態で出土したのです。直系1.35mもあり、巫女さんと比較すれば分かります。測定の結果素材は杉の丸太で建築年代は鎌倉時代1248年と判明。以下の図のような形に組まれていたことが分かります。

中心にあるのが心御柱(しんのみはしら)で、周囲を取り囲んでいるのが宇豆柱(うずばしら)と呼ばれています。祭神である大国主神は心御柱の右上に西を向いて鎮座していると言われています。西すなわち稲佐の浜の方向、全国から神々が集い上陸した地点です。

柱が発掘された境内の位置(右図の赤く囲まれた部分)

地中の柱の状態です。周囲は石で固めて地盤を強化してありました。多分柱の下の基盤は砂と土を突き固める版築(はんちく)と言う古来の土木工法が用いられているはず。縄文時代の三内丸山遺跡(青森)の楼観の基礎も、古墳時代の巨大な古墳も、古代の官衙(かんが=公的な建物)の基礎もみな同じ工法で強度を保ちました。朝鮮半島渡来の高度な技術ですが、縄文時代には既に使用されていたのが不思議です。

柱の下に埋納されていた宝剣(左)勾玉(右)。いずれも大社鎮護のために祈りを込めて捧げたものです。古代、建物を建立する際の習わしでもありました。

宇豆柱(うずばしら)

宇豆柱(うずばしら)

心御柱も宇豆柱も3本で1セットになるよう銅の金輪(かなわ)で括られ、柱の下部には材木を運ぶための「ほぞ穴」が穿たれていました。恐らくは太い綱で縛って曳いたのでしょう。地下に残存した柱の長さと太さから柱は途中で接がれたと思われます。本殿の高さは16丈(約48m=15階建てビルに相当)とされ、千家家に絵図が伝わっていますが、「口遊」が真実だったことがこれで証明されました。現代科学と考古学の成果です。<続く>

<出雲大社境内図>この地図の左欄外上方に千家国造家が、右欄外上方に北島国造家があります。

さて今回から「島根県立古代出雲歴史博物館」の常設展示を紹介します。第1回目の今日はやはり出雲大社ですね。出雲大社は上図のようにかなり広大な境内を有しており、ここに納まり切れません。神さびた背後の山が本来の社。そして左側(西側)には神々が到来する稲佐(いなさ)の浜があり、本来はその浜辺から長く高い階段を上って本殿に詣でたようです。

これが稲佐の浜から続く出雲大社の階段の模型。右側には階段を上り下りする神職の姿が豆粒のように見えます。「口遊」(くちずさみ)には「雲太和二京三」の伝承がありました。日本の建物では出雲大社の本殿が一番大きくて、二番目が大和の東大寺大仏殿、三番目が京の大極殿と言う意味。1位が坂東太郎(利根川)、2位筑紫次郎(筑後川)そして3位が四国三郎(吉野川)と似たような発想です。

長らくこの伝承への疑念が続きました。ところがそれが真実だったことが分かるのです。平成12~13年(2001~2002年)境内での工事中に地中から太い柱3本が銅の輪で括られた状態で出土したのです。直系1.35mもあり、巫女さんと比較すれば分かります。測定の結果素材は杉の丸太で建築年代は鎌倉時代1248年と判明。以下の図のような形に組まれていたことが分かります。

中心にあるのが心御柱(しんのみはしら)で、周囲を取り囲んでいるのが宇豆柱(うずばしら)と呼ばれています。祭神である大国主神は心御柱の右上に西を向いて鎮座していると言われています。西すなわち稲佐の浜の方向、全国から神々が集い上陸した地点です。

柱が発掘された境内の位置(右図の赤く囲まれた部分)

地中の柱の状態です。周囲は石で固めて地盤を強化してありました。多分柱の下の基盤は砂と土を突き固める版築(はんちく)と言う古来の土木工法が用いられているはず。縄文時代の三内丸山遺跡(青森)の楼観の基礎も、古墳時代の巨大な古墳も、古代の官衙(かんが=公的な建物)の基礎もみな同じ工法で強度を保ちました。朝鮮半島渡来の高度な技術ですが、縄文時代には既に使用されていたのが不思議です。

柱の下に埋納されていた宝剣(左)勾玉(右)。いずれも大社鎮護のために祈りを込めて捧げたものです。古代、建物を建立する際の習わしでもありました。

宇豆柱(うずばしら)

宇豆柱(うずばしら)心御柱も宇豆柱も3本で1セットになるよう銅の金輪(かなわ)で括られ、柱の下部には材木を運ぶための「ほぞ穴」が穿たれていました。恐らくは太い綱で縛って曳いたのでしょう。地下に残存した柱の長さと太さから柱は途中で接がれたと思われます。本殿の高さは16丈(約48m=15階建てビルに相当)とされ、千家家に絵図が伝わっていますが、「口遊」が真実だったことがこれで証明されました。現代科学と考古学の成果です。<続く>

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事

-

いのちを生きる(3) 2022.02.15 コメント(4)

-

小さな郷土史と縄文への旅(2) 2021.07.15 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

© Rakuten Group, Inc.