PR

キーワードサーチ

カレンダー

カテゴリ

カテゴリ未分類

(11)Interior

(35)Travel

(91)Travel(ベトナム)

(41)Travel(フランス)

(65)Travel(ハワイ・NY)

(36)Travel(タイ)

(82)Travel (イタリア&シチリア)

(47)Travel(チェコ)

(11)Travel (インドネシア、バリ)

(18)Travel(日本)

(38)Travel(日本、九州)

(39)Travel(日本、中国地方)

(30)Gourmet (Asian)

(10)Gourmet (Japanese)

(11)Gourmet (European)

(23)Gourmet (Sweets)

(71)Gourmet (Curry)

(18)Gourmet (Others)

(7)Gourmet(荻窪)

(13)Gourmet & Shop (西荻窪)

(8)Gourmet(阿佐ヶ谷)

(3)Gourmet & Shop (吉祥寺)

(6)Recipe

(6)Essay

(137)Movie

(158)Movie(フランソワ・トリュフォー)

(3)Movie(ジャン・ピエール・メルヴィル)

(3)Movie (アンドレ・ユヌベル)

(4)Movie(フェデリコ・フェリーニ)

(10)Movie(エットレ・スコラ)

(1)Movie(ドミニク・サンダ)

(3)Movie (ベルナルド・ベルトルッチ)

(1)Movie(ルキーノ・ヴィスコンティ)

(4)Movie(ジュード・ロウ)

(12)Art (ジャン・コクトー&ジャン・マレー)

(12)Art(オペラ・バレエ・ミュージカル関連)

(6)Figure Skating

(26)Figure Skating(2008-2009)

(90)Figure Skating(2009-2010)

(49)Figure Skating(2010-2011)

(71)Figure Skating(2011-2012)

(1)Figure Skating(2013-2014)

(21)販売書籍のご案内

(1)Figure Skating(2014-2015)

(28)Figure Skating(2015-2016)

(8)フィギュアスケート(2016-2017)

(4)Travel(日本、関東)

(7)フィギュアスケート(2017-2018)

(12)Figure Skating(2018-2019)

(6)Figure Skating(2020-2021)

(3)Figure Skating(2021-2022)

(10)猫

(5)Figure Skating (2023-

(4)手塚治虫

(54)購入履歴

★西川 羽毛布団 シングル 綿100% 掛け布団 フランス産ホワイトダウン90% 東京西川 日本製 増量1.3kg羽毛布団 西川 シングル 東京西川 あったか増量1.3kg フランス産ホワイトダウン90% DP400 綿100%側生地 日本製 リビング 冬用 厚手 暖か 掛布団 掛け布団 ふとん シングルロングサイズ ぶとん

★羽毛肌布団 肌掛け布団 西川 イギリス産ダウン85% 0.3kg 綿100%生地 洗える シングル 西川20日限定★P10★ 羽毛肌掛け布団 ダウンケット シングル 東京 西川 洗える 羽毛布団 夏用 イギリス産ホワイトダウン85% ふんわり『0.3kg』 側生地 綿100% 日本製 肌掛けふとん バイオアップ加工 ウォッシャブル 薄手 薄い 肌

★羊毛 寝心地抜群!ボリューム厚い!いい寝心地DX!西川の敷布団 シングル 巻綿ウール100%で暖かい![古布団回収特典付] 敷布団 シングル 西川 羊毛 敷き布団 ボリュームデラックス 厚みしっかり 硬め 暖かい羊毛100% 巻綿 ウール100% 防ダニ 抗菌 綿100% 日本製 ふとん 東京西川 リビング シングルロングサイズ

フィギュアスケートの高橋大輔選手が、2009-2010シーズンのフリーに使った、ニーノ・ロータ作曲の「 道 」。この楽曲はロータが、フェデリコ・フェリーニの同名映画(1954年)のために作ったもの。だが、高橋選手がカメレンゴ振付で表現した世界と、フェリーニ映画の物語とには、直接的な関連はないと思う。

映画「道」は、フェリーニ作品の中では、かなり筋が「マトモ」でわかりやすい。重い作品だが、リアリズムとファンタズムが交じり合う世界はフェリーニ独自のもので、かつ一種の「ロードムービー」としての魅力もある。

そして、「道」はのちの「 サテリコン 」(1969年)とコインの裏表のような関係になっている。

古代ローマ帝国の退廃を描いた「サテリコン」とイタリアの貧困を描いた「道」は、一見まったく異質な作品のようだが、サテリコンも青春の放浪をテーマに据えた一種の「ロードムービー」的ロマンチシズムをもち、かつ物語の展開のカギになるのが、2人の主要人物のうちの一方が第三者に抱く「嫉妬」であるということも「道」と共通している。

「サテリコン」は原作では、貴族階級のエンコルピオが美少年奴隷のジトーネと南イタリアを旅する物語だが、フェリーニはそれを、エンコルピオ(ブロンド君)と同年代の青年アシルト(黒髪君)との旅に作りかえている。フェリーニによれば、2人はローマ時代の「ヒッピー」。エンコルピオが少年ジトーネに夢中になったことにアシルトが嫉妬して割り込んだことが発端となって、2人の運命は変転し、果てしないさすらいが始まる。

「道」では、女主人公のジェルソミーナを連れて旅する大道芸人のザンパノが、ウマの合わない綱渡り芸人「イル・マット(キチガイ君というような意味の仇名)」をケンカのはずみで殺してしまうことで、2人の運命が暗転することになる。ザンパノとイル・マットが些細なことでことごとく対立するのは、2人の相性が悪いからというだけでなく、イル・マットが微妙にジェルソミーナにちょっかいを出すのが、ザンパノのカンに触ったためでもある。

男がいかに嫉妬深い生き物か、フェリーニはよく知っているようだ。

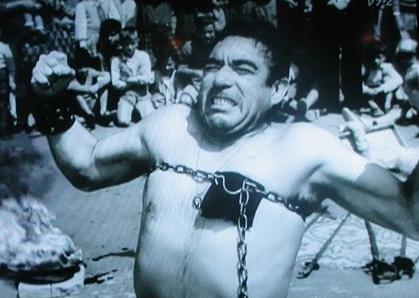

主人公のザンパノ。野性的な男で、その肉体の強さを生かした大道芸でなんとか食いつなぐ日々を送っている。

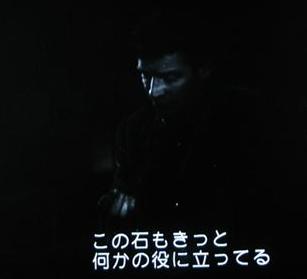

見るからに軟派のイル・マット。「うらみはないが、ザンパノの顔を見るとからかいたくなる」などとふざけている。この軽い気持ちの「ちょっかい」が後に、深刻な悲劇を招くことになる。

そして、もう1つの隠されたテーマ。それはキリスト教的価値観の扱われ方なのだ。

「サテリコン」の宣伝コピー「Rome. Before Christ. After Fellini」というのは、空気を吸うようにカトリック的な価値観・倫理観を刷り込まれて育つイタリア人にとっては、実際のところかなり挑戦的なテーマだ。

キリスト教的価値観に支配される前のイタリアを描こうとしたのが「サテリコン」なら、キリスト教的倫理観に徹頭徹尾裏打ちされているのが「道」だと言える。

「道」のワンシーン。キリスト像をかかげて行列する人々の列。イタリアといえばこれ、の感がある。

みずから跪く人々。ことにジェルソミーナの信心深さが端的に表われるシーン。ジェルソミーナの敬虔さは、ザンパノの大罪を目撃したあと、ジェルソミーナ自身の正気を奪い、ザンパノの良心そのものに変化(へんげ)して、ザンパノを追い詰めることになる。

フェリーニ作品に共通して満ち満ちているもの――それは、ヒューマニズムだ。「サテリコン」でもっともヒューマニスティックなシーンは、死んだ友を主人公が悼むシーン( こちら )だが、「道」であまりにも印象的なのは、軟派でいい加減なイル・マットの口を通じて、神がジェルソミーナに語りかけるかのような言葉。

「この世で役に立っていないものなんて、何もないんだよ・・・」

「・・・(何の役に立つのかは)神様が知っている」

観る者に生きる勇気を与えるこの台詞が、映画「道」を不朽の名作にしたと言ってもいいかもしれない。

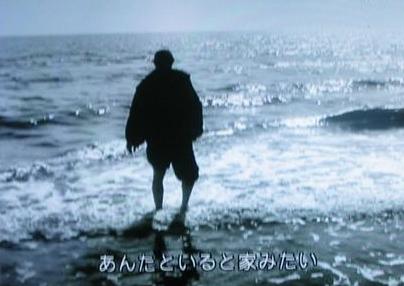

フェリーニは海辺の町リミニの出身。「サテリコン」でも海が効果的に使われているが、「道」でも同じ。

海に向かって駆け出すジェルソミーナ。貧しく不運な彼女の人生の中で、数少ないが、確かにあった幸せな瞬間の1つ。

思い切り走る彼女の背中には、みずみずしい無邪気さと活力に溢れている。生きる喜びはこんな些細な瞬間に宿る。人生の幸福とは、なにも人並みはずれた大きな目標を成し遂げるとか、誰も経験できない特別な時間を体験することではない。

そして、ザンパノへの愛と未来への希望も。それは海とともに、確かにあったのだ。

「主人公が出会う人間たちが、さながら大地の泡のように現われては消え、消えては現われる」というのは、フェリーニ作品にしばしば見られる特徴だが、「道」も「サテリコン」も例外ではない。

途中で出会った尼僧と妻であるジェルソミーナを乗せて走るこのシーンは、Mizumizuが視覚的にもっとも好きな場面。ロードムービーの楽しさに溢れ、かつザンパノの、野卑だが男性的な魅力がよく出ている。ジェルソミーナも幸せそうな顔をしている。

この尼僧との出会いは、ジェルソミーナにとってはザンパノから離れるチャンスでもあった。ジェルソミーナは不幸だとなんとなく察した尼僧は、「あなたがそうしたいのなら、ここ(修道院)に留まることもできるのよ」とささやきかける。

まるで神からのメッセージのよう。神は尼僧の姿を借りて、ジェルソミーナに別の人生の選択肢――哀しい死から逃れる道――を示したのだ。

だが、ジェルソミーナは自分の意志で首を横に振る。神に仕えるのではなく、人間の男性とともに生きる道を、彼女は自分で選んだのだ。

ザンパノとともに去っていくジェルソミーナを見つめる尼僧の目は、彼女の行く末を知る神の目のようでもある。

「悲劇」のあと、旅の風景も寒々しく変わる。2人の道は、さらに寒い場所へ向かう。

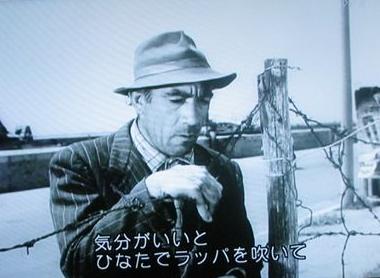

これがこの映画、そしてこの世での、ジェルソミーナの最後の姿。言い訳のようにラッパを置いていくザンパノの卑劣さが哀しい。

ジェルソミーナの末路を人づてに聞くザンパノ。このときの表情の変化、役者(アンソニー・クイン)の「表現力」は素晴らしい。

そして、ラストシーンは夜の海へ。

波打ち際での「ザンパノの涙」の長回しは、1つの作品のクライマックスに留まらない、映画史上に残る屈指の名シーンと言っていいと思う。

観客の心にも、さまざまな感情が引き起こされるはずだ。

Mizumizuが強く感じるのは、ここには極めてキリスト教的な罪と罰の解釈があるということだ。

ザンパノ以外、誰もザンパノの罪を、それも二重の大罪を知らない。ザンパノが世間的・法的に罰せられることは、おそらくはないだろう。

だが、海辺に突っ伏し、空を見上げて1人嗚咽するとき、ザンパノはこれ以上ないくらい罰せられていもいる。それはキリスト教的な言い方をすれば「神」によって。神をもたない人間から見れば、「良心」によって。

ザンパノはジェルソミーナを愛していた。そして、ザンパノはそのジェルソミーナを失ってしまったのだ。永遠に。それはザンパノにとって、これ以上ないくらいの罰なのだ。

Mizumizuはときに、罪人に対する日本人の強く、激しい懲罰意識にたじろぐことがある。罪を犯した人間は、もしかしたら誰も見ていない場所で、「神」(あるいは「良心」)によって強く長く罰せられているかもしれないのに。善良に生きていればいるほど、人はそうした想像力が働かなくなるようだ。ことに神をもたない日本人は。

同じ先進国でもキリスト教国の多くで死刑が廃止され、日本では決して廃止されないであろうことも、神なしに自分たちの社会のモラルと秩序をどう守るか、日本人が伝統的・習慣的にその方法を知っているからだろう。罪と罰の意識の問題は、その国の社会や人々の精神が、進んでいる・遅れているといった二元論では語れない。だが、自分たちが大切にしている価値観を守ろうとする意識が、ときにヒューマニスティックな想像力を殺してしまうのは確かだ。

ザンパノの転落は、なにもザンパノだけでなく、誰の身にも起こりうることなのだ。人はザンパノの行為を責めることはできる。だがザンパノの魂まで断罪することは、恐らく誰にもできない。それは神の領域なのだ。

救いようもなく暗く重い物語のようでありながら、殺されてしまった男の「石ころだって役に立っている」という言葉と、殺してしまった男の言葉にならない涙が、不思議に観る者――神をもつ者も持たない者も――が背負った人生と心の重荷を軽くしてくれる映画だ。

-

『サテリコン』――ラストシーンは壮大な叙… 2008.11.06

-

『サテリコン』――フェリーニのヒューマニ… 2008.11.05

-

『サテリコン』――オトコの一大事 2008.11.04