原典訳

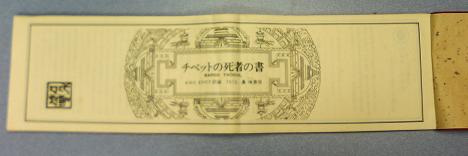

「チベットの死者の書」

<1>

川崎信定 1989/05 筑摩書房 単行本 214p

Vol.2 No.264 ★★★★☆

正木晃は 「さらに深くチベットの歴史を知るための読書案内」 の中で、「チベットの死者の書」を二種推奨している。ひとつは、こちらの「ニンマ派をよく知るために」としての一冊であり、もうひとつは「ゲルク派をよく知るために」としての別な一冊である。この二冊を読み比べてみる価値はあるだろうと思うけれども、その前に、もうすこし「チベット死者の書」をとりまくさまざまなことを再認識する必要があるだろう。

「チベットの死者の書」と来たら、私の世代、あるいは私の友人たちなら、まずは おおえまさのり

版であろう。私の手元にはその1973年版千部限定版私家版のうちの一冊がある。よく読んだわけではないが、記念碑的にこの書の持っている存在感は大きい。

今、読んでみると、カタカナが多かったり、時代性を反映した言葉遣いがあったり、たしかに決定版とは言い難いところがあるが、それらのことは、それほど大きな否定要素ではない。チベットの人々にとって、「チベットの死者の書」は必ずしも第一に紹介したい経典ではないらしい。彼らに言わせれば、もっと先に読まれるべき経典がいくらもあるという。

ユングやLSD旋風をきっかけとして西洋文化の中に登場した「チベットの死者の書」は、ますます先鋭化して、「チベット」と言えば、まずはこの書が紹介されることになった。さまざまなヴァージョンがあり、チベット「通」になって、そのヴァージョンの違いを語れるくらいになってみるのもいいだろう。でも、今の私にはできない。

その前にロバート・A.F.サーマンの 「現代人のための『チベット死者の書』」

でも再読する必要がありそうだ。

アメリカ留学の帰途一年を過ごしたインドのダラムサーラやネパールのカトマンズ、ポカラにも当時沢山のヒッピー連中がたむろしていた。自堕落な生活をするものも多いなかで、彼らのうちから積極的にチベット人の伝統社会に入り込み内側からこれを理解しようとするものたちがでてきていた。まず言葉を習得し、さらにはチベット仏教僧院の行法にもすすんで従い、潅頂を受ける。そしてその後には文献の研究と緻密な精査・整理がついてくる。「ヒッピー恐るべし」である。

経論を中心に型どおりの地道(?)な仏教を研究をしていた筆者も彼らの侮りがたい恐さは判った。よれよれの長い髪の毛と、風呂にはいらない身体からの匂いと、着たきりのままの汚れた衣服に辟易とさせられながらも、妙に懐かしい眼差しの彼らのなかに友人もできた。そんな仲間はよく自分のエクスペリエンスを話してくれたし、自分の見た幻影を色絵具で描いてみせてくれた。

1935年生まれの訳者・川崎が書いたと思われるこの「解説」には、いささか誇張と偏見が入り混じっているように思え、ちょっと目をそむけてしまう。風呂にはいらないチベット人も多いし、よれよれの長い髪と着たきりのままの衣服の人々も多くいる。川崎から見た場合の「ヒッピー」となろう、おおえまさのりの先駆的な訳業のほうにこそ共感してしまう私としては、ちょっと距離感をもってしまう。

現在アメリカの国会図書館には全部で7本の「チベットの死者の書」が公法第480条にもとづく収集計画によってインドで集められている。そのうちの5本は「ナーローパの六法」を基盤としたカーギュッ派系のもので、内容的には5本の間では一致する。他の2本はニムマ派系のものであるがそれぞれ異なる構成内容をもっている。 209

さまざまな異本のあることがわかったが、当ブログにおいては、その違いを精緻にたどっていくことは、力量上出来ない。いずれは、そのような相違点も気になってくるかもしれない。 この書については、かなりのエネルギーをつかいそうなので、後回しにしたい。あとで何度もこの地点に連れ戻されそうな気がする。 なにはともあれ、この「原典訳」はチベット原典から直接日本語へ翻訳されている、という意味で、貴重な一冊といえる。

-

仏教が好き! 2008.10.23

-

男一代菩薩道 インド仏教の頂点に立つ日… 2008.10.23 コメント(4)

-

21世紀のブディストマガジン「ジッポウ」 2008.10.22

PR

Freepage List

Category

目次

(6)22番目のカテゴリー

(49)バック・ヤード

(108)osho@spiritual.earth

(108)mandala-integral

(108)agarta-david

(108)スピノザ

(108)環境心理学

(108)アンソロポロジー

(108)スピリット・オブ・エクスタシー

(108)マーケットプレイス

(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2

(108)チェロキー

(108)シンギュラリタリアン

(108)レムリア

(108)2nd ライフ

(108)ブッダ達の心理学1.0

(108)マルチチュード

(108)シンギュラリティ

(108)アガルタ

(108)ネットワーク社会と未来

(108)地球人スピリット

(108)ブログ・ジャーナリズム

(108)Comments