2012年12月の記事

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

ロスト・シンボル(中)

キャサリン・ソロモンは、闇の中を迫り来るマラークの脅威から脱し、 何とかロバート・ラングドンとの対面を果たす。 しかし、この二人を狙うのは、マラークだけではなかった。 CIA保安局局長サトウもまた、執拗に二人を追い続けることになる。 そんな二人を救ったのが、上巻最後に登場したアフリカ系アメリカ人。 その正体は、連邦議会議事堂建築監のウォーレン・ベラミーだった。 二人は何とか追っ手を振り切ったものの、ベラミーはサトウの手に落ちてしまう。 そして、そこでベラミーは、サトウから驚愕の事実を知らされることになる。一方、ラングドンとキャサリンは、機転を利かせながら逃走を続け、コリン・ギャロウェイ首席司祭と対面する。そして、彼の示唆を受けながら、ピラッドの謎に一歩一歩近づいていき、遂に、金の冠石の一部に、光を放つ一行の文字を発見したのだった。いよいよダン・ブラウンらしい、とってもスリリングな展開になって参りました。それでは、早速下巻の読書に取りかかります。

2012.12.31

コメント(0)

-

ロスト・シンボル(上)

今回の舞台はワシントン。 ラングドン教授は別として、上巻で登場したキャラクターたちは、 既にこの世にないピーター・ソロモンやトリッシュ・ダンを除いて、 その他は、どれもこれも怪しげな人たちばかり。 全身入墨の男・マラークは、もちろんその筆頭。 CIA保安局長のサトウも、その正体は分かったモンじゃない。 さらに、連邦議会議事堂建築監ウォーレン・ベラミーも相当なもの。 警備部長のアンダーソンや警備官ヌニェスも、迂闊に気を許せない。そして、本巻最後の場面で侵入してきたアフリカ系アメリカ人って誰?まだ、さっぱり全体像が見えてこない状況ですが、おそらく、次巻ではラングドン教授とキャサリン・ソロモンが出会い、行動を開始するはず。さて、この事件の背後でうごめいているものの正体は一体何なのでしょう?それでは早速、中巻の読書を始めることにいたしましょう。

2012.12.30

コメント(0)

-

万能鑑定士Qの短編集(1)

『事件簿』から『推理劇』に切り替わったと思ったら、 何と今度は『短編集』ですか。 これは、一体どういう事情なのでしょう? 本巻も、『推理劇』の一つとして発行しても、特段不都合はないような…… まぁ、「1話完結」とか「隔月刊行」とか「288ページで統一」とか、 著者の色々な拘りの中で、ネーミングを変えているのかなとも思いますが、 私とすれば、『万能鑑定士Q』ということで、別に何でもいいわけです。 そして、12月に発行されたのも『推理劇』ではなく『短編集』でした。さて本巻は、莉子が代官山の質屋「ジャック・オブ・オールドトレーラーズ」に1ヶ月間出向した際のお話し5編。最大の見所は、小笠原君の元カノらしき津島瑠美の登場。瑠美の存在が気になって仕方がない莉子の、これまでにない焦燥振りが何ともかわいらしい。5編のお話しは、どれもこれも短いながらも充実した内容で、良作揃い。松岡さんのペンの勢いは、まだまだ衰えることを知りません。今回は、iパッドやiフォーンを駆使する場面が目立ちましたが、私としては、絢奈とコンビを組んで活躍する第3話が、一番楽しむことが出来ました。

2012.12.30

コメント(0)

-

珈琲店タレーランの事件簿

かなり売れているようですが、 カスタマーレビューに見られる意見には、なかなか手厳しいものが多いですね。 でも、私が☆を付けるとしても、やっぱり2つかな…… 若葉マークのピカピカの存在感が、強く印象に残る作品だと思いました。 ただ、作品の雰囲気だけで、『ビブリア古書堂の事件手帖』と比べてしまうのは、 どう考えても、気の毒としか言いようがありません。 作家さんのレベルも、作品のレベルも、まだまだ比較の対象外です。 ましてや、謎解きというだけで『万能鑑定士Q』と比べるのは論外。 これらの作品と本作との決定的な違いは、読者に対する思いやりです。「読みやすさ」や「分かりやすさ」に配慮する余裕は、全く別次元。とても賢い方が書かれた文章だというのは、読んでいてよく伝わってくるのですが、それが逆に鼻についてしまったり、あまりに難解になってしまったところがあります。また、このミス大賞で審査員に指摘された「ミステリ部分に難がある」については、応募時の作品から全面的な改編が行われたこの作品に至っても、まだまだ解消し切れておらず、すぐに先が読めてしまいます。最後の大どんでん返し連発も「やられた!!」感より、「何それ?」っていう感じでした。

2012.12.29

コメント(0)

-

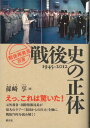

戦後史の正体

戦後の日本が、米国の思惑により動かされてきたのは間違いない。 それは、戦後の占領時はもちろん、現在に至ってもまだ続いている。 そんなことは、誰もが感じ続けていることだが、 それを、元外交官としての立場から、数々の新情報をもとに指摘したのが本著。 積極的に現状を変えようと米国に働きかけた自主派の人々と、 米国に従い信頼を得ることで国益を最大化しようとした対米追従派の人々。 その鬩ぎ合いの中で、日本は戦後の歴史の歩みを続けてきた。 そして、その歩む道筋には、米国の事情・思惑が最大限に反映されてきた。1.米国の対日政策は、あくまで米国の利益のため。2.米国の対日政策は、米国の環境変化により大きく変わる。3.米国は自分の利益に基づき、日本に様々な要求をする。これが、著者が本著の中で示した重要なポイント。著者は、自主派の側に立ちながら、行動してきた元外交官ということで、自主派の立場で行動してきた、重光葵や石橋湛山などは大いに評価する一方、対米追従派の人々、中でも吉田茂のことは、これでもかと言うほど扱き下ろしている。また、基地移転問題や郵政民営化、TPPについても、自らの立場から明確に主張している。 *** それでは日本と戦った米国、英国、中国、ソ連は、 どの時点を日本との戦いの終わりとみているのでしょうか。 私は米国や英国の外交官に友人がたくさんいます。 彼らに「日本と連合国の戦争がいつ終わったか」と聞くと、 だれも八月十五日とはいいません。 かならず九月二日という答えが返ってくるのです。 米国のトルーマン大統領は、九月二日の降伏調印式の直後、ラジオ放送を行ない、 その日を「対日戦争勝利の日」と宣言しました。(p.019)「そうだったのか……」という感じで、これまで、自分がいかに不勉強だったかを思い知らされた一文。9月2日が終戦の日ということになるのなら、ソ連軍の侵攻等々について考えるときにも、かなり事情が違ってくるかもしれない。 実は北方領土の北側の二島、国後島、択捉島というのは、 第二次世界大戦末期に米国がソ連に対し、 対日戦争に参加してもらう代償としてあたえた領土なのです。 しかもその米国が冷戦の勃発後、今度は国後、択捉のソ連引き渡しに反対し、 わざと「北方領土問題」を解決できないようにしているのです。 理由は日本とソ連のあいだに紛争のタネを残し、友好関係を作らせないためにです。 驚きましたか?(p.169)なかなかインパクトの強い指摘である。これが事実なら、北方領土問題の解決の道筋というのは、大いに変わってくるかも知れない。だが、この指摘は、どの程度広く受け入れられているものなのだろうか? 日本で原子力発電が始まったのは、米国の意向を反映したものでした。 その理由は、第五福竜丸の被爆によって日本人が、 急速に反原子力、反米に動くのを阻止するものでした。(p.174)この辺りの記述は、大いにあり得ると納得させられた。正力松太郎や中曽根康弘といった人たちの関わりも、見逃せないものだった。 安保反対運動は、百万人を超える国民がデモに参加し、岸政権を崩壊させました。 日本の歴史上、かつてない事態が発生しました。(p.199) 安保闘争と金。金は財界からきました。では財界がなぜ、安保闘争に金を出したのか 打倒岸のためです。ではなぜ打倒岸が必要だったのでしょう(p.101)この岸信介と安保闘争の辺りの記述は、本著の中でも私が最も興味深かったところである。 もちろん確証はありませんが、私は一番ありうるシナリオは、 1.岸首相の自主独立路線に危惧を持った米軍及びCIA関係者が、 工作を行って岸政権を倒そうとした 2.ところが岸の党内基盤および官界の称握力は強く、 政権内部から切り崩すという通常の手段が通じなかった 3.そこで経済同友会などから資金提供をして、 独裁国に対してよく用いられる反政府デモの手法を使うことになった 4.ところが六月十五日のデモで女子東大生が死亡し、 安保闘争が爆発的に盛り上がったため、岸首相退陣の見通しが立ったこともあり、 翌十六日からはデモを押さえこむ方向で動いたということだったと思います。(p.105)このシナリオが、どの程度正確なものであるかは、一般人である私には知る由もない。しかし、米軍及やCIAの影が見え隠れするのは、岸内閣に限ったことでないと著者は言う。 ここで指摘しておきたいのは、占領期以降、 日本社会のなかに「自主派」の首相を引きずり下ろし、 「対米追随派」にすげかえるためのシステムが埋めこまれているということです。(中略) そうしたシステムのなか、自主派の政治家を追い落とすパターンもいくつかに分類できます。 1.占領軍の指示により公職追放にする 鳩山一郎、石橋湛山 2.検察が起訴し、マスコミが大々的に報道し、政治生命を絶つ 芦田均、田中角栄、少し異色ですが小沢一郎 3.政権内の重要人物を切ることを求め、結果的に内閣を崩壊させる 片山哲、細川護煕 4.米国が支持していないことを強調し、党内の反対勢力の勢いを強める 鳩山由紀夫、福田康夫 5.選挙で敗北 宮沢喜一 6.大衆を動員し、政権を崩壊させる 岸信介(p.369)これに大手マスコミが連動しながら、米国に都合の悪い首相は排除され続けてきたと言う。そういう目でこれまでを振り返ると、確かにそういうところは結構感じられるのである。ただ、米国に都合の悪い首相の後、必ずしも米国に都合のいい首相が誕生するとは限らない。著者は、ここでカナダの首相たちを例に、日本の取るべき態度に言及し、本著を締めくくっている。本著に記述されていることについては、何処までが真実で、何処までが推測の域を出ないものなのか、私には分からない。ただ、本著を読んで、鈴木善幸や福田康夫らの行動については、認識を改めることになった。そして、今回の衆院選の結果も、米国に誘導されたものだったのではと勘ぐってしまうのだ。

2012.12.23

コメント(0)

-

虚言と虚飾の国・韓国

知っているようで知らない国。 近いようで遠い国。 そして、似ているようで似ていない国。 日本の隣国、韓国。 竹島問題を機に、一時凄まじい勢いだった韓流ブームも、やや沈静化の傾向。 Kポップも、韓流ドラマも、以前の「これでもか」という勢いはなくなった感じ。 大統領選についても、こちらの衆院選と時期が被ったこともあって、 開票当日になって、ようやく大々的な報道が始まったような状況。そんな韓国や韓国人に対し、日本や日本人が感じる「ちょっとした違和感」。「なぜ、そんなふうに感じたり、考えたりするのか?」「どうして、あのことが、そんな行動に結びつくのか?」その原因の一端を、明らかにしてくれる一冊。本著の目次をざっと眺めるだけでも、私たちが日々感じている「違和感」の原因が、次から次へと浮彫になってくる。例えば「第一章 自己中心的な民族主義」では、1 度を超えた自民族中心主義2 血縁集団の繁栄が第一3 スポーツ国際試合は「愛国戦争」4 日本人には無礼でも構わない5 反日民族主義と歴史の捏造7 世界一優秀な民族でありたい8 起源、元祖への異常な執着「第二章 「見かけ」重視と虚飾の文化」では、1 よそ者に内部の悪口を言ってはならない2 敗北を認めたがらない文化3 自分と違うものを受け入れない文化4 不法を正当化しようとする文化5 自分より劣るとみなした相手を蔑む成金的な文化6 他人のせいにする習慣7 不正をしてでも目的を達成すればよい8 ことさら出身を重視する9 自ら整形共和国と称する「見かけ」重視10 「ありがとう」「ごめんなさい」を言わない「第三章 「嘘つき」と「虚勢」が大手を振る社会」では、1 「嘘つき」が深刻な社会問題4 嘘をついても責任を取らない社会5 犯罪発生率のトップが詐欺6 法廷で嘘の競演9 模倣をオリジナルと主張する大衆文化なかなか刺激的で、インパクトの強いタイトルのオンパレードだが、もちろん、そこに記されている内容は、タイトル以上に驚愕の事実満載で、「なるほど、そういうことだったのか!」と思わず唸らされてしまう。でも、逆になぜこんな事実を、これまで私たちは知らなかったのだろう?本著の著者・呉 善花(オ・ソンファ)さんは、1956年に韓国の済州島の生まれの女性。1983年に留学生として来日し、現在は日本国籍を取得している。「第四章 社会崩壊への道を突き進む韓国」の「6.私の入獄拒否事件」(p.184)にあるように彼女は、韓国では親日派(「売国奴」とほぼ同義)という評価を受けている。その評価の原因は、彼女が著作や論説の一部において、日本の韓国併合を全否定せず、逆に、日本の自虐史観を改善するよう言及していること等にあるとされている。「よそ者に内部の悪口を言ってはならない」国にとって、本著における韓国に対する記述・論評は、決して許されるものではない。だからこそ、本著に見られるような記述は、韓国から日本に向けて、決して発信されることはなく、私たちが、目にする機会が少ないのも当然である。今後、様々な問題を解決するため、クリアすべきことは、あまりにも多い。

2012.12.22

コメント(0)

-

職業としての「AV」女優

平凡な社会人からすると、世間と隔絶した世界に生きる「AV」女優という存在を、 「職業」として正面から捕らえ、真剣に論じた一冊。 それは、遠い遠い特別な世界のお話しだと思っていたが、 著者によると、以前に比べその距離感はかなり縮まってきているらしい。 そこで展開されるビジネスシーンは、他業種と共通するところも多く、 この分野が、一つの業態として確立してきた過程は、興味深いものだった。 しかし、それでも特殊な部分やグレーゾーンは、確実に存在し、 その扉を開き、そこに足を踏み入れるには、やはりそれなりの覚悟が必要。 ***AV出演することへの社会的リスクが弱まる中、志願者が増加したため、競争が激化し格差も発生、「AV」女優の半数以上は全く仕事がない状態だという。5~10年スパンとして考えるなら、その職業に就いて得られる収入よりも、普通にOLをし、できる範囲内で少し副業でもすれば、その方が総額は多くなるとのこと。本著を締めくくる「おわりに」には、本論で述べられた内容が、整理して再提示されると共に、この業界と長く関わり、多くの「AV」女優と接してきた著者の思いが述べられている。その締めくくりの一文は、次のようなものである。 本著は「AV」女優でもしようかな?と思っている女性や、 娘を持つ親たちに読んでほしい。 たとえアルバイト気分でも、職業は現実を知ってから選ぶべきである。(p.237)【追記】本著が論じる対象の職業名を、そのまま用いて記事を書き、それを公開しようとしたら、「わいせつ、もしくは公序良俗に反すると判断された表現が含まれています」と表示された。それ故、本来用いられている言葉のままでなく、AVだけをカッコで囲み、「AV」女優、などという表記で、公開する事態になってしまったのである。しかし、市販されている著書のタイトルを、そのまま使えないのは如何なものか?本著で記されている以上に、この職業に対する世間の視線は厳しいもののようである。

2012.12.22

コメント(0)

-

阪神タイガース暗黒時代再び

衝撃的なタイトルである。 阪神ファンなら、誰もが薄々気付きながら、 避けて通りたい言葉「暗黒時代」。 そして、その再来の予感。 野村監督(今でもそう呼んでしまうのは何故だろう?)の著書は、 これまでに、イヤというほど読んできたし、 今回もまた、タイガースのことを、けんもほろろに叩いているに違いない。 だから、今回はパスしようか……と思ったものの、あの「暗黒時代」を指揮した歴代監督のトリを務め、その後の「黄金期」幕開けの土台を作った真の功労者であることを考えれば、やはり、読まねばならないと思い直し、購入した次第である。(発行日は2012年12月24日となっているが、もちろんもう購入出来る)そして結論、本著は野村監督のタイガースへの想いがヒシヒシと伝わってくるものであり、タイガースファンにとっては、これまでの野村監督のどの著作よりも胸に迫る優れた貴重な一冊であり、必読の書であった。しかも、最新事情満載である。しかし、本著を本当に読んで欲しいのは、まず和田監督である。そして、フロントやスタッフの皆さんたち、さらに選手たちにもぜひ読んで欲しい。鳥谷や新井といった主力はもちろんだが、それ以上に、秋山、岩本、歳内の若手三投手、上本、大和といった今季チャンスをつかみかけた選手、そして藤浪、北條の新戦力二人にも。 しかしそれでも、GMには確かな判断基準が必要である。 チーム編成における優先順位は何か。 投手なのか野手なのか、勝利なのか興業なのか、FA補強重視かドラフト育成重視か。 必要なのは簡単には揺るがない「阪神タイガースはどうあるべきか」という思想である。 巨人には「常勝」の信念があり、そのスローガンの下で現在ではドラフト重視へと舵を切り、 足りないピースをFAで補うという確たる方針を定めて 2012年に3年ぶりの日本一奪回に結びつけた。 しかし阪神には、長らくその思想がなかった。 あったのは「打倒巨人」などという、視野の狭いスローガンだけだ。 親会社も球団もファンも、「巨人にさえ勝てばいい」 とだけ考えていた時期があったことは否定できないはずである。 打倒巨人だとか、打倒東京だとかいった、視野の狭いスローガンが、 阪神を単なるアンチ巨人の代表でしかない存在に長く置いてきた原因ともいえる。 だから「阪神野球とは」「阪神の伝統とは」という問いに、誰も答えが出せない。(p.204)核心をズバッと突いた言葉の連続である。特に最後の一行には、言葉がない。「これだけの戦力を持ちながら、なぜ勝てないんだ……」と、今シーズンずっと思い続けてきたこと自体が、阪神ファンの甘さの象徴だったと気付いた。巨人以外にも、日ハムや西武、ソフトバンク等、見習うべき球団は多い。

2012.12.16

コメント(0)

-

究極の思考術

『弁護士だけが知っている 反論する技術』を購入した際、 同じ著者による一冊で、読者レビューの評価が良かったため、同時購入。 もちろん、きちんとした議論を相手と展開するには、 理路整然とした論理的な思考力が必要だと感じたからでもある。 本著は176ページまでと、ナンバリングされている数がさらに少なく、 読みやすさ重視で、『反論する技術』同様、空白行がかなり目立つ。 文章も平易で明確、スイスイ読み進めることができるのも同様。 あっと言う間に読了出来るので、逆に物足りなさを感じるかもしれない。 ***1.必要性と許容性 新企画に反対する部長を説得するためには、どうしたらいいか?2.形式論と実質論 ブラックジャックに手術をさせてよいか?3.禁止レベルと許容レベル 茶髪にピアス、「みんながやっていること」は本当に禁止されているのか?4.必須と任意 上司から頼まれたことは、どこまでやっておけばよいのか?5.効率と適正 案件Xは上司に邪魔されずに、効率よく進めることができるか?6.理想論と現実論 「理想論」だと片付けられないためには、「メリットの宝庫だ」と思わせればいい?7.事前と事後 新型インフルエンザから身を守るためには、どのような視点が必要か?8.主(メイン)と従(サブ) 振り込め詐欺に、借金さらに横領……彼女の本当の悩みはいったいなにか?9.並列関係と優劣関係 案件のなかで登場する複数の仮題は、どのように対処すればよいか?10.全体と部分 おとり捜査をやってもいいかは、「木をみて森をみず」の発想から考える?11.共通点と相違点 イチローと松坂を比べるにはどういう視点を使えばいいか?12.原則論と例外論 Jポップ好きの人が、ジョン・レノンを聴くことは、どう説明したらよいか?13.抽象論と具体論 製品に不具合が生じた原因は、どのように解明すればよいか?14.絶対論と相対論 人間はいつから「人」になり、いつから「人」でなくなるのか?15.通説と有力説 共に説得力のある主張の対立の背景には、なにがあるのか?以上が、本著で示された「論理思考」と、それを説明するために用いられた例である。どれもこれも身近で、興味深い話題を採り上げ、さらに具体的な会話文を交えている。その流れの中で「論理思考」について説明してくれているので、分かりやすいし、何よりも面白い(ちょっとウケ狙い、笑いを取りに行こうとし過ぎる感もあるが……)。そして、この「論理思考」使い方や、注意点も具体的である。例えば、 このように、「実質論」は、「形式論」を貫くと、とんでもない「不都合」が生じるような場合で、 かつ、「実質的にみれば問題ない」と合理的に説明できるような場合にのみ、許されます。 緊急性があるなどの例外的な場合にのみ力を発揮できるものなのです。(p.20)さらに、 本件で「原則論」を貫いてしまうと、こんな「不都合」があります。 だから、「例外論」をとる「必要性」があると主張します。 そのうえで、本件は○○のように「特別の事情」があり、 ××の場合なので「例外論」を使ってもいい「許容性」があると主張するのです。(p.128)こんな感じで、ポイントを的確に捉え、説明してくれているところが、何とも親切で、有り難い一冊になっている。

2012.12.16

コメント(0)

-

弁護士だけが知っている 反論する技術

最近、「交渉」に関するものを集中して読んでいる。 その中で、目に止まったものの一つが本著。 「反論する技術」というタイトルに、まず目を引かれ、 その「反論」を生業とする弁護士が書いたというところで、即購入決定。 本著は、229ページまでナンバリングされているが、 読みやすさを重視したためか、空白行がかなり多い。 しかも、文章は平易で明確なため、スイスイ読み進めることができる。 扱っている内容は簡単ではないはずなのに、あっと言う間に読了してしまった。 ***1.意見ではなく質問で返せ2.不利になったら話を変えろ3.まともに答えずに様子をみろ4.おかしな点を指摘してプレッシャーを与えろ5.自分の意見の良さを伝えろ6.証拠を示して納得させろ以上が、本著で示された「反論する技術」である。すぐにでも使えそうなものもあれば、そう簡単ではなさそうなものもある。例えば、次の技術は、すぐにでも使用可能だろう。 相手が感情的になっているときは、耳を傾けることです。 真摯に聞くのです。 そしてそれについては深入りせず、コメントは控えるのです。 コメントをする場合でも、あなたが冷静に問題点を指摘するにとどめます。(p.99) 大事なことは、きかれたことにすべて答える必要はない、ということを知ることです。 最初のうちは上手にかわすことができないかもしれません。 しかしすべてに答えなくてもいいのだ、という考え方を取り入れれば、 相手の話をときに無視することも、抵抗感や違和感なくできるようになるはずです。(p.108)また、先の二つに比べると、その使用には経験の積み重ねが必要だが、「これが出来るようになるとイイな」と思ったのは、 こうした「総論賛成、各論反対」の表明は、相手を全否定しないという点に意味があります。 全面対決をして、相手をボロクソにつぶそうとするのではありません。 相手の意見でもよい部分はよいとしながら、 より具体的な部分でのわずかな違いを問題にするのです。 そうすると、相手も納得しやすくなります。(p.127) このように相手の提案や意見がいっけんもっともであり、 もしそれが(痛みをともなわず)かんたんに実現できるのであれば採用したほうがよいだろう、 でも現実はね……というような場合には、 「必要性はあるけれど、許容性はないね」という視点で指摘ができるとよいのです。(p.148) こうした「動かない事実」だけを抽出して話をすると、時系列の話と同じで、 相手が「それは違う」とつっこめる場面がなくなります。(p.166)また、中には使い方次第で、こちらが有利になるというよりも、相手に逆襲の好機を与えてしまう恐れのある技術もあるので、何でもかんでも軽々に濫用するのは、控えるべきだと感じた。そして、本著には技術に関する記述以外でも、心に残るものがあった。 弁護士にかぎらず、立場としてその意見をいわざえるを得ない場合、 意見としては弱い部分がたくさんあるけれど、 その意見を諸事情から貫かなければならない場合が、社会ではあります。 その立場もわかってあげることです。(p.94)確かに、自分自身の個人の感情・意見とは違うことを、立場として言わねばならない、せねばならないという場面は結構多いものだ。そのことを理解した上で相手と接しないと、一人の人間としての「相手」を見誤ることになるだろう。 キーパーソンのところでは述べませんでしたが、経営者などやり手の人になればなるほど、 一番重視するのは内容ではなく、人ということが増えてきます。 つまり、なにをしゃべっているかではなく、だれがしゃべっているかです。(p.208)これも、世間ではよくあること。同じことでも、ある人が言えばOKで、別の人が言えばNGだったり、ある人がすればOKで、別の人がすればNGだったりする。OKと言ってもらえるような人にならねば。

2012.12.15

コメント(0)

-

君はまだ残業しているのか

日経の『平成の明経営者100人』の一人にも選ばれた トリンプ・インターナショナルの元社長・吉越浩一郎氏による一冊。 2007年12月に『「残業ゼロ」の仕事力』として刊行されたものを、 改題、再編集したもので、巻末には特別対談も収録された。 その相手が、東レの佐々木常夫氏で、 家庭の事情で毎日6時に退社することを余儀なくされながら、 同期トップで取締役に就任、後に東レ経営研究所社長、特別顧問という人物。 『部下を定時に帰す仕事術』『そうか、君は課長になったのか。』の著書もある。 ***「ワークライフバランス」という言葉が、世間で認知されるようになって久しい。しかし、それでも、残業はなくならない。逆に、遅くまで残業している人の方が、頑張っていると評価されたりする。なぜか? 残業があるかどうかは、仕事の内容ではなく組織の風土による、というのが、 いろいろな環境で働いてきた私の実感です。(p.111)つまり、言い換えれば次のようになる。 それは、働く人が、「残業は会社にとっていいことだ」と 思い込んでいるからにほかなりません。 だから、夜遅くまでオフィスにいるだけで、 「自分は会社の役に立っている」という高揚感がわいてくる。 逆に、終業のベルと同時に帰ったりすると、 どこか肩身の狭さを感じてしまうのです。(p.024) 要するに、にぎやかで活気あふれるオフィスというのは、 誰も仕事に集中していない状態なのです。 それなのに、喧噪のなかにいるというだけで、 なぜか自分たちは仕事をした気になってしまっている。 こうした「悪い循環」で仕事をしていることも、 日本の会社から残業がなくならない大きな要因の一つです。(p.171)この二つの指摘は、まさに目から鱗。特に、活気がないのが「いいオフィス」との指摘は、まさに斬新。フランス人を妻とし、香港やドイツで働いた経験をもつ著者ならではの言葉。しかし、言われてみれば、確かにその通りだという気がしてくる。そして本著からは、著者の実践した「残業のない職場づくり」を通じて、職場のあるべき姿、リーダーとしての覚悟、「働く」とは何か等々、考えさせられることが、数え切れないほど、次々に語られている。しかも、それが短いフレーズの中に凝縮されており、インパクトは強烈だ。例えば、 また、人の常として、疎遠な相手にはどうしても疑心暗鬼の感情を抱きがちなので、 コミュニケーションの足りない会社は、雰囲気もギスギスしたものになっていきます。(p.095)情報の共有化は是非とも必要。しかも、オフィスは静かで、皆が集中している状態を保ちながら。では、「どこでコミュニケーションを?」ということになるが、それが会議の場と言うことになるのだろう。 会議は長ければ長いほど、多ければ多いほどいい。(p.101)会議は短く、回数も少ない方がいいという最近の風潮に逆行するこの言葉は、会議の真の重要性を知る者のみが語ることのできるもの。もちろん、中身のない会議なら、する必要なはい。次に、仕事の進め方について。 そして、この「小さく分ける」という考え方は、 困難な問題を解決する際にも、きわめて有効なのです。(p.056)ジャック・ウェルチの「選択と集中」や、孫氏の「各個撃破」に見られる考え方を具体的に説明した『天才以外は問題を「小分け」せよ』における記述は、大変示唆に富んでいた。また、 「失敗する」のは途中であきらめるから失敗するのです。 成功するまで続ければ失敗のしようがないでしょう。(p.147) 違うと思ったらすぐさま前言を翻す、という難しいことを、 苦もなくやってのけるからこそ君子なのです。(p.151) なぜトップダウンがいいのでしょう。 先ほどの、脳と右手の関係を思い出してください。 組織はトップが意志決定をし、部下はそれに従って行動するというのが、 最も効率的だからです。(p.158)これらの、トップとして在るべき姿論には、全ての人が同意できるものではないだろうが、一つのことをやり遂げた人物の言葉として、しっかり受け止める必要はあると思う。そして、次の言葉には、「働くとは、どういうことか?」を改めて考えさせられた。 私の見るかぎり、ほとんどの日本人は「life for work」です。(p.217) 仕事は人生そのものではなく、人生の一部です。 私にとっての働く意味は「生きていくために必要なお金を稼ぐため」であって、 それ以上ではありません。 そのうえで、「どうせ働かなければならないなら、面白くやったほうがいい」 と考えます。(p.203)

2012.12.15

コメント(0)

-

武器としての交渉思考

現在の私にとって、「交渉」は緊急重要課題。 そこで、話題となった『武器としての決断思考』の著者による 「交渉」について書かれた一冊ということで、本著を手にした。 購入後、『僕は君たちに武器を配りたい 』の瀧本氏による一冊だと気付いた。 本著も『僕は君たちに武器を配りたい 』同様、文章は平易で明快、読みやすい。 こちらも、スイスイと読み進めることが出来た。 また、単元(本著では「○時間目」と命名)毎にまとめが挿入される体裁も同様で、 読書中の理解を助けてくれるだけでなく、読後に見直すのにも便利である。 ***まず、本著の中でキーワードとなるのが「バトナ」という言葉である。 つまりバトナとは、目の前の交渉相手と合意する以外に いくつかの選択肢(Alternative)があったときに、 「交渉相手に、私はあなたと合意しなくても別の良い選択肢があるので、 それよりも良い条件でなければ合意しない」と宣言できる 他の選択肢ということになります。(p.141)この「バトナ」を踏まえて交渉を進めましょう、ということになるわけだが、その知識を獲得することと、それを実際に活用することとは、当然ながら別物である。 バトナの使い方のような交渉思考を身につけたところで、 この「心理的なハードル」を乗り越えられなければ、現実に活かすことはできません。 そこで私がお勧めするのは、 「自分のことだとは思わずに、代理人として交渉を頼まれた」と マインドを切り替えてみることです。(p.179)この指摘には、「なるほど!」と大いに頷かされた。このような、自分とは違う第三者的で客観的な「もう一人の自分」という感覚を、自分の中に存在させることは、交渉において極めて重要な姿勢だと感じた。しかし、それでもなお、手強い相手は、やはり手強い。 「俺が困るから合意しろ!」 「わたしが可哀想だから言うことを聞いて!」という主張は、 子どもであれば許されますが、大人の振る舞いとは見なされないのです。(p.113)でも実際は、子どもの我が儘を通そうとする交渉相手は、山のように存在する。そんな時でも、 向こうの言っていることがどんなにむちゃくちゃな論理に見えても、 「その背景にはそれなりの理由があるはずだ」と信じて、 とりあえず相手の話をちゃんとぜんぶ聞く。 そうしないと相手はますます意固地になり、交渉どころか取り付く島もない、 ということになりかねません。(p.266)そう、まずは相手の言い分に耳を傾けるしかない。まずは「聞く」こと。そして、 どれほど自分の価値観と距離がある相手であっても、 「彼らの価値観にはそれなりの理由があるんだ」ということを理解して交渉の場にのぞみ、 それを前提として作戦を立てるのです。(p.249)交渉相手を尊重し、交渉相手の価値観を理解するよう努めねばならない。かなりの「忍耐力」が必要……さらに、 現実の社会では、このような交渉の基本ルールを知らない人がたくさんいます。(中略) そういう人に出会ってしまったときには、 「これは交渉ですので、あなたと私の両方が納得して、 2人共に『YES』にならなければ結論が出ませんよね。 お互いに合意を結べるポイントを探ってみませんか?」と提案してみましょう。(p.131)これで、すんなり理解してくれるような相手ばかりだったら、そんなに困らないのだが……それでも、 沈黙の逆に、交渉のときに大声で自分の主張を言い募って、 相手に言うことを聞かせようとするタイプの人がいますが、 それは賢い交渉者とは言えません。 そういう相手は、自分のバトナが低いために、 それを隠そうとして威圧的に振る舞っていることがほとんどです。 大声で威圧してくるようなタイプの交渉者に当たったら、逆にチャンスと考えて、 冷静に相手の利害を見極めるようにしてください。(p.230)この指摘は、こちらの気持に余裕を持たせてくれる有り難いものだった。さらに、 彼らはよく交渉の途中で「そんな話は聞いていない」 「急に言われてもわからない」などと言います。 何よりも「自分で決めている」という感覚が欲しいのです。 交渉相手がそういうタイプだった場合には、説得することを諦めたほうがいいでしょう。 説得しようと思うと、「騙そうとしているのではないか」 「うまいことを言って、言いくるめようとしている」と、ますます頑なになりがちです。 こういうタイプには、 相手が自分で判断・決定するための材料を提供することに徹することが有効です。(p.260)この指摘も、こちらの交渉の方向性を決定する上で、重要な知識だった。そして、さらに 動物的反応がネガティブに働いているとき、相手側の感情的な反応は、 こちら側は付き合わないのが鉄則になります。 つられてこちらも感情的になると、 ますます相手の感情がエスカレートしてしまうからです。(p.283)まともにぶつかり合ってはダメ、「受け流す」のも、交渉の一ついうことか。

2012.12.15

コメント(0)

-

新世紀エヴァンゲリオン(12)

今巻はテレビアニメ版では、描かれることのなかったお話し。 ゼーレが派遣した戦略自衛隊が、ネルフとエヴァを占拠すべく攻撃を開始。 戦自に取り囲まれたシンジをゲンドウが救うが、 その後、ゲンドウがシンジに発した言葉は、彼の真の目的を明かすものだった。 この下りは、アニメ版には存在しないシーンであり、 新劇場版では、まだ辿り着いていないシーンであるが、 ひょっとすると、私がまだ見ることが出来ていない 『Air/まごころを、君に』の中には、登場するものなのだろうか?そして、このゲンドウの真の目的を知ったミサトは、シンジを初号機へと導く。シンジが生き延び、自分自身の希望を失わないために。そんな中、アスカが自分自身を取り戻し、戦列に復帰。これまでの鬱憤を晴らすかのように、エヴァシリーズ相手に暴れまくる。このアスカが自分自身を取り戻すシーンと、シンジが初号機に辿り着き、対面したシーンにおいて、共にエヴァに母を感じているのも、この物語の謎をとく大きなキーワードとなりそう。エヴァは、父と母と子の関係を描こうとする物語なのではなかろうか?そして、本巻終結部では、とうとうミサトまで、その最期を遂げることになる。 ***これにて、ようやく先に読んでしまった第13巻のお話しへと私の理解が繋がったのである。

2012.12.09

コメント(0)

-

新世紀エヴァンゲリオン(11)

今巻はテレビアニメ版で言うと、「第弐拾四話 最後のシ者」辺りのお話し。 ただし、マンガ版ではアニメ版に比べカヲル登場のタイミングが早かったので、 シンジとのやりとりや関わり方がより多く、深いものになっており、 その上での二人の戦いは、ニュアンスが少し違ったものになっている。 また、第4巻に登場した硬化ベークライトで固めてある「最初の人間・アダム」を 「ユイ もうすぐだよ もうすぐ おまえに会える時が来る」 と言いながら、碇ゲンドウがおもむろに飲み干すシーンは、 彼が何を考え、目指しているかを知る大きな手がかりとなるものだ。もちろん、その後に続くカヲルとゼーレのやりとりや、ミサトとリツコのやりとりは、この物語の核心部に大きく迫るものとなっており、見逃すわけにはいかない。その他にも、アニメ版では描かれなかった隙間を、マンガ版ではかなり補っており、読者の理解を大きく助ける構成となっている。そして、本巻終結部では、アニメ版では描かれることのなかった人間同士の戦いが始まる。

2012.12.08

コメント(0)

-

新世紀エヴァンゲリオン(10)

今巻はテレビアニメ版で言うと、「第弐拾参話 涙」辺りのお話し。 だが本巻は、アニメ版とは、もう随分離れてしまった部分も多い。 既にカヲルが登場していることから、使徒との戦いは趣が違うし、 精神に侵入してきた使徒とレイとの対話も、克明なものになっている。 とにかく、アニメ版に比べマンガ版は、綾波レイの存在感はより大きく、 そして、より一層魅力的なキャラクターとして描かれている。 それは、シンジとの関わり方が、マンガ版の方がより深く、 そこに、彼女の心を垣間見る機会が、より多くなっているからであろう。それだけに、二人目のレイの最期は、グッと来るものがあった。絵も素晴らしかった。そして、アニメ版とは異なる、リツコの次の言葉が、エヴァというお話しの肝になるものと思われる。 でもここにあるレイと同じものは人じゃない 魂のない ただの容れ物よ たったひとつの魂を守り続けるための ただの器これで、随分と話が分かりやすくなってきた。

2012.12.08

コメント(0)

-

新世紀エヴァンゲリオン(9)

今巻はテレビアニメ版で言うと、「第弐拾弐話 せめて、人間らしく」辺りのお話し。 ただし、アニメでは「第弐拾四話 最後のシ者」で登場するカオルが、 マンガ版では今巻から早くも登場し、シンジとの出会いでは猫を絞め殺すなど、 危険な雰囲気を、最初から強烈に漂わせている。 また、アスカは、使徒・アラエルとの戦いに苦戦し、 零号機が放ったロンギヌスの槍で一命をとりとめるのだが、その後、 アニメ版では、レイに助けられたことに腹を立てるほど元気な様子だったのに、 マンガ版の今巻では、精神崩壊したままの状態である。それ故、使徒アルミサエルとの戦いにおいては、アニメ版では、アスカ・レイ・シンジの三体で戦ったのだが、マンガ版では、レイとカヲルの二体で、今のところ戦っており、レイが非常に苦しい状況に追い込まれたところで、今巻は終わっている。また、今巻においては、アスカの母親が精子を購入するに至った理由も明らかにされ、アニメ版に比べると、やはり、読者に優しいストーリー展開となっているが、そろそろ、双方の相違点がかなり目立ちはじめた。マンガ版が、少しずつその走行車線をアニメ版から変更しつつあるのが、明確になってきた。

2012.12.08

コメント(0)

-

新世紀エヴァンゲリオン(8)

今巻はテレビアニメ版で言うと、「第弐拾話 心のかたち 人のかたち」中盤から 「第弐拾壱話 ネルフ、誕生」辺りまでのお話し。 まだ、流れとしては双方同じだが、色合いはかなり異なってきている印象。 エヴァ初号機に取り込まれたシンジの扱いにおいて、それは顕著。 中でも、レイの存在感が、アニメ版とは決定的に違っている。 「私はあなた あなたは私 昔私だったもの」 この謎の言葉と共に発せられる言葉が、シンジをこの世界に引き戻す。 「だめ 碇くんを連れて行かないで 私に返して」そして、ネルフ本部の庭での再会シーン。これまでのことを振り返りながら、手を繋ぐ二人は、とてもイイ感じ。それとは真逆に、レイとリツコとの絡みは、緊張感漂うもの。碇ゲンドウを巡る、妻ユイとレイ、そして赤城ナオコ・リツコ母娘の愛憎劇が顕わに。そして一方、スパイ活動を続けていた加持は、とうとう、何者かによって追いつめられ、銃殺されてしまう。その最期の様子から、撃った相手は、どうやら加持がよく知る者らしい。そこにも、彼女の影が見えるような気がするのだが……。

2012.12.08

コメント(0)

-

新世紀エヴァンゲリオン(7)

今巻はテレビアニメ版で言うと、「第拾九話 男の戰い」と 「第弐拾話 心のかたち 人のかたち」前半部辺りのお話し。 今巻は、アニメ版とお話しの流れそのものは、基本的に同じだったが、 もちろん、全てが同じというわけでは決してない。 まず、アニメ版では、第拾九話で、トウジが生きていたことが分かるのだが、 本巻では、それに類するシーンはなかった。 また、エヴァンゲリオンのパイロットを辞し、ネルフを去ろうとするシンジに 加持が語った、セカンドインパクトの頃、14歳時の身の上話も相違点。この新たなエピソードは、彼のキャラをより強固に形成するものとなり、さらに、ミサトやシンジの今後の行動の理解を助けるものにもなるだろう。そして、ダミープラグを拒絶する初号機に対し、ゲンドウが妻の名を口にし、司令室のディスプレイ全てにシンジが映し出されるシーンも、アニメ版にはなかったもの。このシーンは、エヴァンゲリオンの謎を解き明かす、大きなカギとなると思われる。また最後に、ゼーレの前にタブリスという存在が登場するが、これはカヲルなのか?

2012.12.08

コメント(0)

-

新世紀エヴァンゲリオン(6)

今巻はテレビアニメ版で言うと 「第拾七話 四人目の適格者」と「第拾八話 命の選択を」辺りのお話し。 第5巻から本巻にかけて、テレビアニメではあったお話しが随分カットされ、 また、その部分にあったお話しが、別の場面で形を変えて挿入されたりしている。 いよいよ、テレビアニメ版とは異なる流れに進もうとする兆か。 しかし、それにしても、アニメ版では3号機に乗っているのが トウジとは知らぬまま、3号機に相対したシンジだったが、 今巻は、ハッキリ知った上での戦いだっただけに、かなりキツイものがあった。特に、初号機の操縦がシンジからダミーシステムに切り替えられてからの描写は凄まじく、極めつけは、初号機が3号機のエントリープラグを握り潰すシーン。もう、これは、言葉を失うとしか言いようがない、とてもとても残酷なもの。今巻最後のシーンに登場するヒカリの姿には、思わず涙する読者も多いことだろう。

2012.12.08

コメント(0)

-

新世紀エヴァンゲリオン(5)

今巻は、テレビアニメ版で言うと 「第拾壱話 静止した闇の中で」と「第拾弐話 奇跡の価値は」辺りのお話し。 でも、「第拾話 マグマダイバー」は、一体どこに行ってしまったんだろう? ひょっとすると、テレビアニメ版との違いが、そろそろ出てきたのか? 私も、テレビアニメ版で見たお話しと、新劇場版:序や破でみたお話しが、 頭の中でこんがらがって、ちょっとわけが分からなくなってきている。 アニメ、映画、マンガで、共通のお話しがありながらも、 それぞれにおける独自のエピソードもあるので、結構ややこしい。さて今巻では、アニメのエンディング曲の際にも登場する、水中(?)に逆さに漂うレイのシーンやレイがシンジを部屋に招き入れ、紅茶を入れようとして火傷したシーン、電話では素っ気なかったのに、母親の命日にシンジが墓参りに行くと、そこにゲンドウがいて、色々とシンジに語りかけるシーンが印象深かった。また、アニメ版における様々な使徒とのバトル・シーンの中で、私が一番印象に残っていたのが、今巻登場したサハクィエル撃破シーンだったのだが、アニメ版に比べ、随分シンプルにまとめながらも、しっかりと描かれていた。そして、レイがロンギヌスの槍でアダムを突くシーンには、次巻への期待が膨らんだ。

2012.12.08

コメント(0)

-

新世紀エヴァンゲリオン(4)

本巻はテレビアニメ版で言うと、「第八話 アスカ、来日」と 「第九話 瞬間、心、重ねて」に相当する部分。 アスカの登場シーンは、使徒との海上戦はかなりシンプルなものとなり、 逆に、シンジやトウジ、ケンスケとの出会いに新エピソードが加わっている。 それに加え、硬化ベークライトで固めてある「最初の人間・アダム」の存在や、 アスカがシンジに語る「セカンドインパクトの真実」等も相違点か。 ただ、私もアニメ版はGyo!で一度見たきりだから、 ひょっとすると、そのシーンはあったのに、忘れてしまっているだけかもしれない。それと、アスカが試験管ベビーだったのも初めて(?)聞く話。精子バンクに、精子を提供しただけの天才科学者が、彼女の父親であり、精子バンクで、その精子を提供してもらったのが、彼女の母親である。しかも、母親が買ったいくつかの精子の中の一つが、アスカの父親のものなのである。まぁ、売る方も売る方なら、買う方も買う方である。なぜ、アスカの母親が、精子購入に至ったか、その理由は今のところ不明であるが、アスカの性格が異常に捻れてしまっているのも、頷ける事情ではある。それでも、私は個人的にアスカというキャラは好まないが……

2012.12.08

コメント(0)

-

新世紀エヴァンゲリオン(3)

第13巻を購入して読んでみたものの、 テレビアニメ版と新劇場版の序・破しか知らない私には、 どうにも、お話しが繋がらず、理解できない所が出てきてしまったので、 今回、コミックスを最初から読み直すことにした。 ただ、今さら全巻新しいものを買いそろえるだけの気持は湧き起こらず、 中古本の方も、数週間前なら12巻セットで3000円台で購入できたものが、 Q公開中の現在は、ほぼ5,000円台でしか購入出来ない状況。 もう、これなら借りるしかないとTSUTAYAへGo!だが、先週末足を運んだ際に、書棚に残っていたのは無残な歯抜け状態の数冊だけ。DVDの方も『Air/まごころを、君に』はレンタル中。そして今日も、朝一番の開店時に出向いたものの、やはり『Air/まごころを、君に』 は無し。ただ、幸運なことに、書棚の方は1・2巻はレンタル中だったものの、3~12巻は勢揃い。またまた、3巻という、中途半端なところから読み始めることにはなるものの、今後、暫くの間は、これだけ揃った状態の書棚に遭遇できるとは、とても思えなかったので、10冊セット600円で借りてきて、早速読み始めた。ほ~っ、アニメではシンジがトウジを殴ったけど、コミックスでは殴らないんだ。 ***1・2巻を読まずに、いきなりの3巻からの読書だったが、全く問題なかった。ストーリー展開は、テレビアニメ版と大きな相違はなく、また、『新劇場版:序』でもメインとなった「ヤシマ作戦」が今巻のお話しの核で、馴染み深いもの。シンジの盾となったレイを、使徒殲滅後に救出するシーンが、何と言っても一番の見せ場である。

2012.12.08

コメント(0)

-

新世紀エヴァンゲリオン(13)

これまで、私はエヴァとは全く接点がなかったのだが、 『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』の11月17日公開に先立って、 Gyao!が、テレビアニメ版全26話を、10月3日から毎週水曜更新で 3話(最終週は2話)ずつ無料配信するのを知り、それを見てみることにした。 そして、その期間中にコミックスの13巻も、まずプレミアム限定版が発売され、 さらにその後、この通常版が発売された。 私は、第弐拾四話までテレビアニメ版を見たところで、本著を購入して読書。 (第弐拾伍話と最終話は、ストーリー上の展開はあまりないと聞いていたので)だが、テレビアニメ版第弐拾四話からでは、全くストーリーは繋がらなかった。そして、それは、その後、第弐拾伍話と最終話を見た後でも、結局同じだった。ただし、それまでに『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』と『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』を11月9日と16日に、金曜ロードSHOW!で見ていたので、私なりに何とか繋げることは出来た。 ***エヴァシリーズに囲まれたアスカを、シンジ初号機が救援に向かうが、ロンギヌスの槍に射貫かれ、聖痕が刻まれる。そして、サードインパクトの前兆?一方、碇ゲンドウと赤木ナオコ・リツコ母娘との関係には、終止符が打たれる。そして、ゲンドウは、アダムとリリスの融合によりユイとの再会を図ろうとレイに迫る。 アダムはすでに私と共にある ユイと再び逢うには これしかない しかし、レイはこれを拒絶。 私が覚えてる手は あなたのものじゃないもの 行かなきゃ もう 碇君が呼んでるレイはリリスの中へ、そして一体化。シンジの前に姿を現す。 ヒトの持つ知恵の実と 使徒の持つ生命の実 その両方を手に入れたエヴァ初号機は 命の胎芽たる生命の樹へと還元されている この先は サードインパクトの無からヒトを救う方舟となるか ヒトを滅ぼす悪魔となるか 未来は 碇の息子に委ねられたか……そして、最後は夏の追憶シンジは、幼き日の母の記憶を取り戻そうとするが…… ***やはり、後半部分について、私はちゃんと理解することが出来ないでいる。これは、やはりコミックスを最初から読み直すしかないだろう。ところで、私は、今回本巻をkindleで読んだ(紙の半額で購入出来たので)。ただ、やはりiphon5では、ディスプレイが小さすぎてかなり読み辛い……

2012.12.08

コメント(0)

-

維新・改革の正体

副題は「日本をダメにした真犯人を捜せ」。 なぜ、日本は1997年から成長できなくなったのか? 1997年というのは、本格的な「改革/維新」が始められた年。 そして、その翌年、1998年に日本は明確にデフレ不況に突入した。 筆者は、日本は「改革」や「維新」によって良くなったどころか、 ますますどうしようもない泥沼に沈み込んでいくことになったと述べる。 そのことを、日本の高度経済成長期に官僚、学者、政治家という立場にあった 三人の各界の最高権威との対話を通じ、明らかにしようというのが本著である。本著の要点は、第6章「維新で踊るダメ人間」の冒頭「日本をダメにした六つの勢力」にまとめられている。 1.「大蔵省/財務省」による「緊縮財政主義」 2.「経済学者」による「新自由主義経済学イデオロギー」 3.ウォール街・アメリカ政府等による「日本財布論」 4.アメリカ政府による「ジャパン・バッシング」 5.社会主義陣営(ソ連・中国政府)による「対日工作」 6.以上1~5の勢力の諸活動を吸収した「マスメディア」 これらの勢力はそれぞれの思惑を持ち、それぞれ共闘する中で、 いずれもが直接間接に日本の未来を作り上げる次世代への投資を否定し、 「反成長路線」を後押しするようになった。(p.178)この後、橋元大阪市長の言動について言及してから、自説「国土強靱化基本法」について触れ、本著を締めくくっている。

2012.12.02

コメント(0)

-

ローマ人の物語(34)

父である皇帝ヴァレリアヌスをペルシア王シャプールに捕らえられ、 後を継いだ息子・ガリエヌスには、さらなる試練が待ち受けていた。 遠ゲルマニア属州総督ポストゥムスが、ガリア帝国創設を宣言して皇帝になり、 さらに、ローマ帝国内は疫病や地震に見舞われるなど、状況は苦しくなる一方。 そんな中、またしてもクーデターが勃発、ガリエヌスは殺されてしまう。 そして、その首謀者クラウディウスが次期皇帝に即位。 彼は、ゴート族を撃破する活躍を見せるが、即位2年目に疫病で死去。 その後弟が即位するが、将兵たちに推挙されたアウレリアヌスが取って代わる。アウレリアヌスは、ヴァンダル族の侵入を撃破すると共に、ガリア帝国の平定にも成功。また、通貨の発行権を元老院から皇帝に移したり、アウレリアヌス城壁の建設にも着手した。しかし、彼は秘書の謀略により命を落とすことになってしまう。皇帝空位は5か月にも及んだが、結局75歳のタキトゥスがその座に就いた。だが、このタキトゥスも、東方に向け出陣してすぐ死去。元老院は、その弟を皇帝に指名するが、彼もすぐ警護の兵士に殺されてしまう。そして、東方の軍団の司令官プロブスが次の皇帝に推挙される。彼は各地の蛮族一掃に成功し、ペルシアとの戦いに赴くが、そこで兵士たちに殺される。その後、近衛軍団長カルスが皇帝に推挙されると、彼は長男と次男を共同皇帝に指名。カルスは、ペルシア戦役でメソポタミア攻略に成功するものの、落雷により死去。その後、次男が暗殺されると、それを解決した身辺警護責任者、38歳のディオクレスが、カルスの長男暗殺後に、ディオクレティアヌスと改名して皇帝に即位することになった。 ***まぁ、このように3世紀のローマ帝国は、何ともひどい状況である。アウレリアヌスやプロブスなどは、東西から追いつめられたローマ帝国の窮状をかなり頑張って、ある程度回復するのに成功した功労者とも思えるのだが、それでも、身内に殺されてしまったのである。 皇帝アウレリアヌスの死に方もこのプロブスの死にようも、 この時期の統治する側と統治される側の距離が、 限度を超えて短縮していたことを示している。 彼ら軍人出身の皇帝たちは、言ってみれば実力重視政策の成果であった。 生まれも育ちも非エリート階級に属した彼らが帝位にまで登りつめたのも、 既成の指導者層に絶望した世の中が、実力をもつ者の登場を求めたからである。 だが、正当であるのは明かな実力重視路線だが、 人間世界のすべてのことと同じように、利点もあれば欠点もある。 実力主義とは、昨日まで自分と同格であった者が、 今日からは自分に命令する立場に立つ、ということでもある。 この現実を直視し納得して受け入れるには相当な思慮が求められるが、 そのような合理的精神を持ち合わせている人は常に少ない。 いわゆる「貴種」、生まれや育ちが自分とはかけ離れている人に対して、 下層の人々が説明のしようのない敬意を感ずるのは、それが非合理だからである。 多くの人にとってより素直に胸に入ってくるのは、 合理的な理性よりも非合理的な感性のほうなのだ。(p.157)人間の感情の不思議さを思い知らされる記述をもう一つ。 異教徒側からの批判は、専らキリスト教のこの不寛容に向けられていた。 しかし、不安に満ちた時代に生きる人々は、寛容でリベラルなものよりも、 不寛容で全体主義的でさえある信仰のほうに、 より強く魅きつけられるものなのである。(p.184)そして最期に、リーダーについて考えさせられる記述を。 五万もの軍勢を率いる総司令官と、 その十分の一の組織を率いるリーダーとでは、求められる能力がちがってくる。 つまり、多種多様な人間の集まる大規模な集団のリーダーは ゼネラリストでないと務まらないが、 同種のスペシャリストを集めた小規模集団ならば、 その中で最も優秀なスペシャリストで充分、ということになる。(p.51)

2012.12.02

コメント(1)

全25件 (25件中 1-25件目)

1

-

-

- 経済

- 爆誕!ローソン100「ばくだんおにぎ…

- (2025-11-22 05:00:56)

-

-

-

- これまでに読んだ漫画コミック

- 山と食欲と私 エクストリーマーズ …

- (2025-11-21 12:38:54)

-

-

-

- イラスト付で日記を書こう!

- 一日一枚絵(11月9日分)

- (2025-11-23 00:00:28)

-