2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006年01月の記事

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

= 中津川渓谷 =

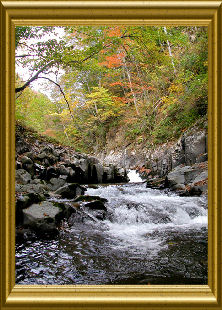

紅葉の名所「中津川渓谷」に行ってきました。 数年前の夏行ったことがありますが、紅葉の秋に行くのは初めてです。 車ではちょっと窮屈な道ですがバイクや自転車ですとスイスイと楽に走ることが出来ます。 中津川が秋元湖にそそぐあたりから車両通行止めになっているのでバイクを降りて歩きます。 平坦で幅広い遊歩道なので歩くのも楽です。ただ部分的にぬかるんでいる所があるので、足元の注意が必要。 さすが名所だけあって人がたくさん来ています。写真を撮るにも、ファインダーから人が見えなくなるのを待つこともしばしば。 日光のさす所とささない所があったりして、撮影するには結構苦心します。 時期的にもちょうどよかったみたいですが、今年の秋は暖かい日が続いたので、各地で紅葉の時期が遅れたようです。しかもあまりキレイな色が出ていないようでした。

2006年01月31日

コメント(1)

-

= 羽鳥高原 =

羽鳥湖といえば、今までは会津下郷町方面に行くときにただ通過するだけでしたが、今回は紅葉の様子を見るために、はじめて羽鳥高原に行ってみました。 まだ紅葉は一部だけで、森の木はまだ青々としていました。 それはそれでまたすばらしい景色です。 途中で「ふれあい・・・」何とかいう大きい吊橋を見つけたので、ためしに渡ってみました。ほとんど揺れません。 下の川原に降りて行って、つり橋の遠景を写真に撮りたかったのですが、なかなかいい場所がありませんでした。 もっと先の羽鳥スキー場まで行って見ます。そこの駐車場は工事中でした。工事のすき間を横切って横断し、奥にある林道まで行って見ました。 この林道は、地図によれば「甲子高原」まで行けそうなので下見をするためです。林道を数百メートル入って「自分撮り」してから引き返してきました。 帰る途中、「板小屋遺跡」という案内板と地図があったので予定外でしたが行ってみることに。 クルマが1台通れるくらいの道があったのでバイクで行けるところまで行こうと乗り入れます。 ところが、思いのほか、石ころあり、くぼみあり、ぬかるみありの最悪の道です。まるでトライアル競技でもやってるみたいな気分で走って行きます。 そのうち行き止まりになったので、バイクを置いてそこから斜面を降りていくと、案内にあったとおり何百年も前の朽ちた墓石群がずらりと並んでいます。 約400年ほど前、会津に移封された蒲生氏郷とともに、近江から木地師の集団が移り住んだところで、最盛期には28戸の人々が椀・皿・盆などを生産していたらしいのですが、天保の飢饉はじめ度重なる飢饉で餓死・離村してしまい200年ほどの歴史をとじた。ということです。 いかに遺跡とはいっても、薄暗い林に囲まれたお墓の真ん中にひとりで立っているわけですから、考えてみればちょっと薄気味わるくなります。早々に立ち去りました。羽鳥湖高原レジーナの森 ヴィラホテル アトリオ

2006年01月30日

コメント(0)

-

= 裏磐梯~桧原湖 =

紅葉を期待して裏磐梯桧原湖周辺に行ってきました。 レンゲ沼の駐車場で降りて、展望台をめざして遊歩道に行きます。 展望台に着くと先客が数人。三脚を立てて撮影中の様子です。 聞けば、茨城県から夜通しクルマを運転して朝早くここに着いたという。今夜宿泊する民宿の人に聞いたら紅葉が見ごろだというのに、さっぱり紅葉が少ないとプンプンしていました。 わたしもがっかりして早々に引き返すことにして、その人と一緒に展望台をあとにしました。その人から見てみたい沼があると聞いたので、そこまで案内してやってからそれぞれ別の駐車場に。

2006年01月29日

コメント(2)

-

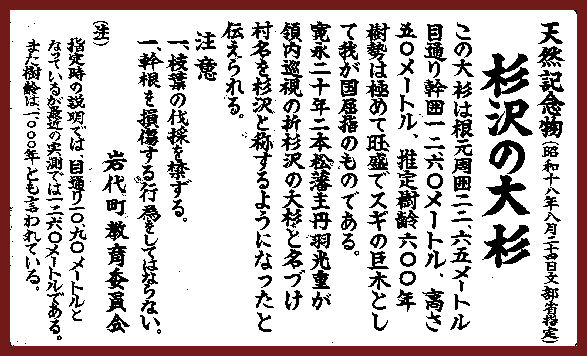

= 昔ばなし~杉沢の大杉 =

きのうの約束しました「杉沢の大杉」説明板のアップ写真を掲載します。 制限容量のギリギリの大きさです。 なんとか判読できるのではないかと思います。いかがでしょうか? ついでと言ってはなんですが、バラの写真をご鑑賞ください。 バラ04 バラ06 バラ07 バラ13

2006年01月28日

コメント(0)

-

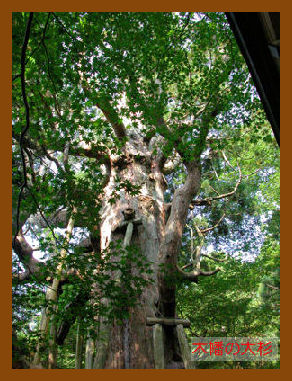

= 杉沢の大杉~木幡神社~UFOの里 =

きょうは、2本の杉の木の登場です。 東和町「木幡の旗祭り」で有名な木幡神社の大杉を撮影して来ようと思って出かけました。 地図上で「杉沢の大杉」のわきを通ることがわかったので、ついでだからと寄ってみます。 掲載した写真では文字が判然としませんが、掲載写真の容量制限で大きく伸ばせないのが残念です。 杉の木にまつわる昔話が書いてあるのと、もうひとつには、杉の木が天然記念物に指定されていて、高さとか太さの説明文が書いてあります。 それによりますと、高さ=50m、目通り太さ=12.6m、樹齢=600年(いずれも指定時)という説明でした。 昔話のほうの拡大写真は明日ご紹介したいと思います。 木幡神社には、山道をバイクで登って行きましたがなかなか着きません。なにせ初めて行く所なので道を間違えたのかなどと心配しながら、とにかく行けるところまで行ってみようと決心してさらに進みます。 神社の駐車場に着くとホッと一安心。案内地図板をたしかめて、かなり急な階段みちを上り始めました。 この階段が長いこと長いこと、息はハーハー、汗はびっしょり、足はいうことをきかない。運動不足を実感します。 それでも何とか門神社なる場所までたどりつきました。 そこに大杉がそびえていました。狭いところなので、ぐるりを歩き回ってみましたが、杉の木全体をカメラのフレームにおさめるのはちょっと無理なようです。 もっと階段を上っていくと本当の木幡神社があるらしいのですが、もう階段はたくさん。というわけで、ここから引き返すことに。 帰りも同じ階段を下りなければなりません。ひざがガクガク笑います。 最後に、「UFOの里」をうたい文句にしている飯野町に向かいます。 「UFOの基地説」のある千貫森の中腹に「UFOふれあい館」があって、その正面に宇宙人の石像が立っていました。そのわきで記念撮影しようとカメラをセッティングしていたら、子供連れの小父さんが親切にもシャッターを引き受けて写してくれました。

2006年01月27日

コメント(0)

-

= 遠藤ヶ滝不動尊 =

福島県大玉村にある「遠藤ヶ滝不動尊」(別名・赤不動」のお祭りは5月と9月、年2回行われます。 火渡りの儀式が見ものです。 護摩を焚いた残り火の上を、はだしで数メートル歩きます。老若男女関係なく申し込めば参加できるみたいです。 「精神一統何事かならざらん」とばかりに「エィッ!」と気合を入れて(そんなふうにみえる)渡るのですが、見ていてハラハラします。 初めから終わりまで、儀式のすべてを通してみたことはまだ無いですが、何か一文字の漢字を表す「印」を結びながら、行者姿をした数人の人が呪文のようなことを言います。 なかなか迫力があって、一部を見ただけでも、熱心な信者でもなく、いわば部外者的な私ですら厳粛な気持ちになりました。 なお、そばを流れる杉田川に沿って小道を行くと、「三日月の滝」や「遠藤ヶ滝」があります。 いずれも小さい滝ですが、そのかたわらに、開祖・文覚(もんがく)上人(遠藤盛遠)が修行されたという祠(ほこら)が祀(まつ)ってあります。

2006年01月26日

コメント(1)

-

= 夏井川渓谷 と 背戸蛾廊 =

9月の暑い日、福島県いわき市を流れる夏井川の上流「夏井川渓谷」と、その支流江田川にある「背戸蛾廊」に行きました。 背戸蛾廊までの道が狭いと聞いていたので、車で行くのをためらっていた場所です。 しかし今日はバイクで行くことができるので、期待がふくらみます。 小野町から、磐越東線の線路と絡み合うように走っている、県道41号線(磐城街道)をいわき方面に向かいます。 夏井川に沿ってしばらく走ると、河原に岩場が目立つようになってきて、「篭場(かごば)の滝」の案内板を見つけると、早速バイクから降りて河原に下ります。 滝がすぐ足元にあって、真上から見下ろす形になります。正面から写真を撮りたかったのですが、対岸に行かないと無理だとわかってあきらめました。 だけど足もとに気をつけながら、下流方向にできるだけ遠ざかり、なんとか撮れたのが掲載の写真です。 そこからまたしばらく走っていくと、左側に大きい案内板があり、背戸蛾廊の入り口はすぐわかります。 聞いたとおり、車のすれちがいのやっかいそうな道を、ほぼ500メートルほど入っていくと、駐車場にたどりつきます。 例によって靴を履き替えてから、案内地図をたしかめると、初心者は「トッカケの滝」まで、というふうに書いてあったので、今日はそこまでにしようと勇躍背戸蛾廊に踏み入ります。 川岸の石や岩の間を縫うように歩いたり、鎖のついた階段をのぼったり、かなり疲れるコースです。 絵画の同好会らしい10名くらいのグループが、三々五々好きな岩の上に陣取って、仕上げの最中のようです。 トッカケの滝にたどり着いて撮影ポジションを探しましたが、なかなかこれと思うポイントが見つからない。 おまけに滝のすぐ脇には、上流に行くためのハシゴが目立っていたりして、納得いく写真はとうとう撮れませんでした。 背戸蛾廊

2006年01月25日

コメント(0)

-

= 磐梯町・蛇追ヶ滝 =

磐梯山のふもと、磐梯町にあると聞いて「蛇追(じゃおい)ヶ滝」を見てきました。 アルツ磐梯スキー場の入り口から右にそれて、あぜみちのような、山道のようなところをゆっくりバイクを走らせていくと、林を抜けたところに出ます。 神社の廃屋のような小さくて古い建物と、クルマが数台停められるくらいの広場が見つかりました。 バイクを降りて、ヌルヌルぬかるんでいる道をあるきはじめました。 滝まで沢伝いの道を歩いていくと、ほとんど未整備で、なんだか秘境に来たような趣があります。 途中、目の前に丸木橋があらわれました。 真ん中の丸太は、ほかの2本の上に重なっている仕組みなので、いったいどこを歩けばいいのだろう? 真ん中の1本だけを歩けばいいのか、それとも真ん中をまたいで両側の2本の上を歩けばいいのか、ちょっと立ち止まって考えましたが、とにかくわたることにします。 渡りはじめは真ん中をまたいで、次は真ん中の上を、という具合に、どっちが歩きやすいか試しながら渡っていって、ちょうど中間まで来たときです。 右足を踏み出して、左足を前に出そうとしたその瞬間!バランスをくずして後ろに倒れそうになった 「落ちる~!」(>_

2006年01月24日

コメント(0)

-

= 福満虚空像尊 =

会津柳津町にある「福満虚空像尊」というお寺に行ってきました。 昔、近くを通ったことがあるだけだったので、一度行って見たいと思っていたところのひとつです。 最初に見つけた駐車場から、階段を上って門をくぐると本堂が見えましたが、どうやら裏門から入ってきたようです。 最初に本堂でおまいりを済ませてから内部を見てまわりました。 頭のうえを仰いでみたら、毎年TVニュースで見る「はだかまつり」の現場がありました。テレビで見るよりずいぶん狭い場所だし、よじのぼる綱もほっそりしていたので、「こんなせまいところで押し合いへしあいするのか・・・」と感心しました(写真参照) 境内を隅からすみまで写真を撮り歩いていると、庫裏の敷地を囲んでいる塀のわき道にでました。道がほとんど緑のコケにおおわれているみたいで、よく京都の写真で見るような雰囲気があります。かたわらに大きなモミジがあって、紅葉したらきっとすばらしい写真が撮れることでしょう。 紅葉の時期にまた来て見ようと思いました。

2006年01月23日

コメント(3)

-

=会津・鶴ヶ城=

会津若松市の鶴ヶ城において、「音フェステバル」なるものを見に行ってきました 和太鼓、琴、三味線などの製作実演コーナーや、尺八、琴、琵琶などの体験コーナー、地元の小学生が経営する「露店」コーナーもあって、大勢の見物客が訪れていました。 子供たちの「露店」は小学校ごとに別れているようで、それぞれの店の名前や飾り付けに工夫をこらし、「売り切れ」の札が目立つほど大変繁盛しているようです。 和太鼓の製作は、大がかりな装置でものすごい力が必要なことがわかったし、琴の製作では、本体内部をはじめて見ました。その内部を削る作業が細かくて根気の要る仕事だなということがわかりました。 体験コーナーでは尺八を吹いてみましたが、なかなか音がでません。そのうち酸欠だか過呼吸だかで「めまい」がしてきて中断。何回かこれを繰り返してやっと音が出せました。 楽譜?にあたる不思議な文章のようなものを見せられ説明されましたが、ぜんぜんわかりません (*^_^*)。 曲をおぼえるのはあきらめました。 つぎは、となりの琴のコーナーに移ります。すると、知らない人が説明を聞いているので、わきで一緒に聞いてると、「さくら」の曲の説明でした。 16本の糸がそれぞれ一、二、三、・・・、斗、為、巾などの文字であらわされていて、「さくら」の曲もこれらの文字でかかれたものです。 これなら弾けそうだと思いましたが、まわりはみんな若い女性ばかりなので、つい腰が引けてしまいよその人の弾くのを聞くだけにしておきました。 (*^_^*) 楽しめた一日でした

2006年01月22日

コメント(0)

-

☆彡 吾妻スカイライン

幕川温泉から、来たときと同じ道を戻ると、すぐにスカイラインの料金所があります。 そこの係員から「浄土平でUターンするのでも良ければ通ってください。無料です」などと一応説明されるのを聞いてから通過しました。 浄土平は快晴。一切経山(いっさいきょう)の一部に霧がありますが、絶好の観光びより、撮影びより。 駐車場にも大型バスが何台も並んで、たくさんの観光客がいます。 バイク専用駐車場に止めて靴を履き替え、持って行く荷物はデジカメひとつにして、ただちに吾妻小富士への階段道を登っていきました。昔はこんな階段はなかったので、瓦礫に足を取られないようにしながら登ったものです。階段は歩幅を自由にして歩けないので、少々歩きずらいと感じるのは私だけでしょうか。 噴火口が一望できるところに着きました。 昼を少し過ぎたころで時間はたっぷりあるので、吾妻小富士の噴火口のまわりを一周することにしました。いままで何度か来てますが、一周するのは初めての挑戦です。 周回の道は登りあり、下りありで、すべらないようにソロリソロリと歩いている人もいます。 右を見ても左を見ても絶壁です。いったん転がったら、さえぎる物ものが何もない斜面をはるか100メートルの底までまっさかさまです。 歩いていると、ときどき霧が流れてきて視界が悪くなりますが、すぐにまた過ぎ去ってしまいます。 写真を撮りながら歩きましたが、それでも約一時間で元のところに戻って来れました。 掲載した写真は対岸側から、一切経を背景にして吾妻小富士の火口の底を写したものです。 十分に堪能したので駐車場に降りて、休憩所で昼食を食べて帰路につきました。 下りの途中、さっき行ってきた幕滝が、はるか遠くに俯瞰できるところがありました。 音も聞こえない遠くから滝を見るのは不思議な感じがします。 しかもさっきまであの滝の真下に立っていたんだなぁ、と思うとしばし感慨にひたることができました。

2006年01月21日

コメント(0)

-

《《 幕川温泉=幕滝= 》》

去年の夏にかなり大きな宮城県沖地震がありました。 そのため吾妻スカイラインの一部で、落石の危険がある箇所が見つかり、除去作業が行われました。 その作業期間中は通り抜けができなくなり、福島市側からは「つばくろ谷」まで、猪苗代町側からは「浄土平」まで、という条件でその期間の通行料金は無料になりました。 もちろん、早速行ってきました (^_^) 猪苗代町側からですから、ついでにスカイラインの近くにある「幕滝」にも寄ってきました。 幕滝へ行くには、スカイラインの料金所の手前から、道を右にそれて旧道に入ってすぐ左に曲がります。 幕川温泉まではかなり狭い道を通っていきますが、バイクだからスイスイ走っていけます。 バイクを温泉手前の駐車場に止めて、歩くこと2~30分。 滝まで沢沿いの道を歩きますが難所がたくさんあります。 滝のすぐ近くまで行けるようにステージがあります。滝の真下でしぶきに身をさらすことが出来ますが、カメラをかまえるのはちょっと無理かも。 帰りには道を間違えて、同じところを行ったりきたりして、 ちょっとあせってしまいましたが、さいわい立て札を見つけて無事に温泉に帰還できました \(^o^)/

2006年01月20日

コメント(2)

-

安寿と厨子王~4~

厨子王の祖母が生まれた所であるといわれる三春町に「天沢寺」を訪ねてきました。 祖父の岩城判官・平正氏(たいらのまさうじ)は、その昔、関東地方を騒がせた平将門(たいらのまさかど)の子孫で、三春町から妻をむかえました。 祖父母の南蛮鉄製の位牌が残されているというので、どんなお寺なのか見てみたくなったのです。 広い敷地の正面に本堂があって、丸みをもった大きな屋根が印象的でした。正面の軒下に大きなスズメバチの巣が目立っていました。 あいにく本堂の屋根の補修工事が行われていましたので、境内にある三十三観音像などをカメラに収めるだけで引き上げることにしました。 それから近くの三春城祉を訪ねました。 お城の名残りの石垣と石段しか残っていませんが、戦国時代の武将・伊達政宗の正妻として12歳で嫁いだ愛姫(めごひめ)の生誕の地を示す石碑があります。 それによると、愛姫の父は城主田村清顕で、三春藩の窮状を救うための政略結婚だったそうです。 三春町は、板垣退助とならぶ自由民権運動家・河野広中の出身地でもあります。衆院議長も務めたそうで、三春城址の近くの歴史資料館に銅像が立っています。 興味のあるかたは訪ねてみてはどうでしょうか。

2006年01月19日

コメント(0)

-

安寿と厨子王~3~

安寿と厨子王の物語には各地にいろんな伝説が残っていることは始めにも書きましたが、その原因は、やはりこの出来事が文書として残されていなかったことが一番先にあげられます。 次の大きな原因は、琵琶の弾き語りをはじめ講談師のような、いわゆる全国を渡り歩いていた芸人のような人たちの存在があります。その人たちは、多分、原稿のようなものではなく、先輩や師匠から口伝えで話を教わったはずです。 遊びの中に、伝言ゲームというものがありますが、簡単な文章でも5~6人目には随分内容が変化してしまいます。ましてや何代にも何百年にもわたって正しく伝えられるのは不可能です。 そのうえ、地方に行った演者が「ご当地」向けに勝手な脚色をしてしまったこともあるはずです。もちろん「ご当地」の聞き手に喜んでもらい、待遇をよくしてもらうためです。 あれやこれやで、とうとう祖父の名前と父の名前を取り違えたり、祖父の身に起こったことと父の身に起こったことを取り違えたり、安寿と厨子王の名前さえ定かでなくなったりしてしまいました。 こういうわけですから、結局、ご自分の気に入った説を信じてこの物語を楽しめればいいのではないでしょうか。 ご自分の住む土地に伝わる伝説はどうなっているのか図書館などに行ってくわしく調べてみるのも面白いと思います。 物語の柱となっている親子愛、家族愛にふれてみて、あらためて感じさせられるものがきっとあります。

2006年01月18日

コメント(0)

-

安寿と厨子王~2~

安寿と厨子王のゆかりの場所を現在の地名で紹介します。 福島県いわき市小名浜(おなはま)の近辺=祖父・平正氏(たいらのまさうじ)の任地。話の発端となった事件の起きたところ 福島県田村郡三春町(みはるまち)=祖母の生誕地 福島県福島市小倉寺=母の実家であるとともに安寿と厨子王の生誕地 新潟県寺泊町の海岸=逃避行の途中、厨子王たち一行が離ればなれになったところ 京都府宮津市由良の海岸=地方の豪族・山椒太夫の本拠地 京都市=厨子王が天皇の下で活躍したところ 佐渡市相川町=厨子王が母と再会したところ ちなみに、偶然ですが今年2006年は、厨子王の生誕1000周年にあたります。なお、17歳のとき天皇に謁見して、授かった役職は大炊介で、名前は平政隆(たいらのまさたか)と命名されます。

2006年01月17日

コメント(1)

-

安寿と厨子王

明治の文豪・森鴎外の作品に「山椒太夫」という短編があります。 「安寿と厨子王」という子供向けの別名のほうが有名かもしれません。 鎌倉幕府が開かれるよりもさらに百数十年ほど前に実際にあった話です。 全国各地に数々の伝説があって、どれが本当なのかはわかりませんが、千年ものあいだ語り継がれるほどの話なので、それも無理からぬことです。 数ある伝説の中のひとつですが、その主な舞台となったところを次回に紹介します。 ちなみに、私が取り上げた説によれば、厨子王が誕生したのは西暦1006年といいますから、偶然にも今年はちょうど生誕1000年ということになります。

2006年01月16日

コメント(0)

-

==500羅漢像==

しばらくお休みでしたが再開します。 8月はじめ、福島県の小野町(現在・田村市)にあると聞いて、「昭和羅漢」をたずねてきました。 最近本屋さんで見つけたバイクツーリング用の地図をたよりに、国道49号線の田母神(たもがみ)信号から小野町方面に入り、かなりの急坂の峠をひとつ越えると小野町になります。 案内標識にしたがってわき道に入り、さらに坂道を上っていくと、めざす《東堂山・福満寺》の駐車場に着きました(ここの入り口もかなり急な上り坂です)。 少し歩いていくと階段があって、頭上の大岩の上に鐘楼がそびえています。小野町のHPで見た写真と同じでした。その鐘楼から奥のほうを見ますと、芝生の広場をはさんだ向こうに本堂があります。 本堂脇を通ってさらに奥へ進むと、たくさんの羅漢像が斜面に張り付くようにならんでいます。亡くなった方の、生前の趣味に興じている楽しそうな表情がズラリと揃っていて、おもわず楽しくなります。古い像はコケにおおわれていて、残念なことに表情まではわかりません。 また、有名人の羅漢像もあるらしいと聞いてきましたので、いちおう探してみましたが見つかりませんでした。 木漏れ日が作る縞模様で、ほとんどが影になっています。写真撮影にはあまりいい条件とはいえませんが、それでもなんとか1~20枚は撮影したでしょうか。よく写っているかどうかデジカメはその場でチェックできますが、フィルムカメラのほうは帰ってからのお楽しみです。 カメラをしまい込んだり帰り支度をしているあいだに、何ヶ所かヤブカに刺されたようであちこちがかゆくなってしまいました。 後日、新聞で「昭和羅漢」の数がもうすぐ500体になりそうという記事を見ました。せまい場所なだけにあとの2~30体もの像をどういうふうに据えるのかちょっと気がかりではあります。

2006年01月13日

コメント(0)

-

=== 《七ヶ宿湖》 ===

・ ・ ・ それから20キロメートルほども行って、ちょっとした峠を越えると広い道にぶつかりました。七ヶ宿を通る国道113号線です。案内標識どおり迷うことなく左方向に進みます。広い国道だけあってさすがに交通量が多い。 ダム湖である《七ヶ宿湖》に沿って走っていると、ダム側に樹木が多くて、想像していたよりも眺めは良くないのに気がつきました。 やがて道の駅が見えてきました。休憩と撮影を兼ねて、と思い、駐車場にバイクを乗り入れました。カメラを持って長い階段を下りて行くと円形状の小さい公園がありました。ここはどうやら写真を撮るには不向きのようでしたので、駐車場のバイクに戻りふたたび跨ることに。 近くに《材木岩》という名所があることを忘れて通り過ぎてしまいました。 ------------------- 後日、マスターに指摘されて思い出すも 時おそし。その後まもなく宮城沖地震があ って、TVニュースで、材木岩の一部が崩 落する瞬間をで見て驚いてしまいました。 ------------------- こんどは国道から県道46号線に入り《国見町》をめざします。 走行距離がそろそろ250キロなので燃料が気になり始めますが、まだまだ大丈夫でしょう。国見町からは国道4号線を行きますから、GSはいたるところにあるし。 ということで、国道4号線を南に向かって走ればいいので迷う心配はまったくありません。ホッとする一方、交通量が多いので慎重に走らなければと、気持ちが引き締まります。 午後4時30分我が家に帰着。走行距離はぴったり300キロ。マスターが予想した通りの結果でした。さすがベテラン、と感心しながら、また、長距離ツーリングが無事に終わったことを感謝しながらバイクを降りました。(おわり)

2006年01月01日

コメント(2)

全18件 (18件中 1-18件目)

1

-

-

- ◆かわいいペットと泊まれるお宿~◆

- 「🐾愛犬と一緒に山の温泉へ🏞️|湯山…

- (2025-03-30 09:00:10)

-

-

-

- クワガタムシ、カブトムシがテーマで…

- ヘラクレス大量入荷

- (2025-11-03 17:22:42)

-

-

-

- M.シュナとの生活♪

- メイの命日にハイビスカス メイの意…

- (2025-01-27 21:53:40)

-