PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【公園掃除の在り方 …

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

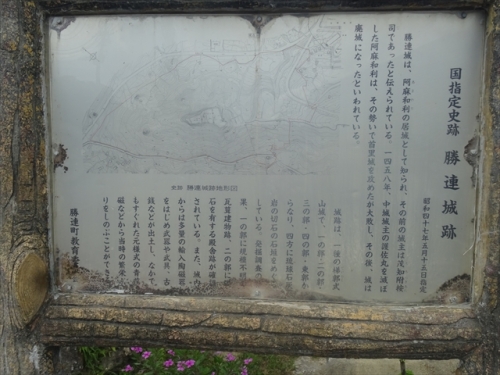

前日に時間の関係上立ち寄れなかった勝連半島の南の付け根部にある丘陵に

位置する勝連城に向かう。

途中、車窓から山の上の勝連城址の石垣が見えた。

駐車場入り口には勝連城址の模型が置かれていた。

城跡は勝連城跡の駐車場とは道を挟んで向かい側にありました。

山道を登る。

未だ発掘中なのであろうかブルーシートで覆われた場所も。

急にスコールの如き雨が降り出し、5分ほど樹の下で雨宿り。

勝連城は、阿麻和利(あまわり)の居城として知られ、その前の城主は

茂知附安司(もちづきあんじ)であったと伝えられている。

1458年、中城城主の護佐丸(ごさまる)を滅ぼした阿麻和利は、その勢いで

首里城を攻めたが大敗し、その後、城は廃城になったといわれている。

城跡は、一種の梯郭(ていかく)式山城で、一の郭・二の郭・三の郭・四の郭・東郭からなり、

四方に琉球石灰岩の切石の石垣をめぐらしている。発掘調査の結果、一の郭に規模不明の

瓦葺建物跡、二の郭に礎石を有する殿舎跡が確認されている。また、城内からは多量の

輸入陶磁器をはじめ武器や武具、古銭などが出土し、なかでも優れた元様式の青"?"磁などから

当時の繁栄ぶりをしのぶことができる と。

勝連城は、五つの曲輪からなり、最も高い一の曲輪に上ると、北は遥か金武湾を囲む

山原の山々や太平洋の島々が望まれ、南は知念半島や中城湾、それを隔てて

護佐丸の城である中城城が一望できる景勝地となっています。

四の曲がり輪から三の曲がり輪への階段を上る。

三の曲輪では、これまでの調査の結果、時代の移り変わりの様子がわかりました。

古い時代は掘立柱の建物が立ちならび、表面に粘土を貼ったすり鉢状の遺構も

中央部で見つかっています。これは水を貯める施設ではないかと考えられています。

新しい時代になると、この三の曲輪全体が二の曲輪に立っていた殿舎建物と一対をなし、

儀式などを執り行う広場へ変わっていきました。その後、城が滅んでからは祭祀の場として

使用され、中央西側に「肝高の御嶽(ちむだかぬうたき)」、その近くに神人(かみんちゅ)たちが

中城湾そしてうるま市州崎、遠くに中城村が。

三の曲輪の海側城壁と頂上には一の曲輪の城壁が。

二の曲輪。

二の曲輪では、正面約17m、奥行き約14.5mの大きな殿舎跡が発見されました。

この建物は城の中で最も重要な建物であったと考えられています。

礎石のあるしっかりした建物で、屋根は板または草葺きであったと考えられていますが、

周辺からは大和系瓦も発見されることから一部瓦葺きだった可能性もあります。

また、建物の四隅には長方形の石灰岩による石積みが発見されています。

この石積みは、建物と同時にあったと考えられていますが、機能についてはわかっていません。

また、二の曲輪の西側には地元で「火の神」(ヒヌカン)と呼ばれている場所があります。

次の「一の曲輪」へ至る道。

「二の曲輪」までは比較的整備された道でしたが、荒れた坂道を上り

その後にこの階段を上って行くことになります。

360度のパノラマが広がる一の曲輪に到着。

勝連城で最も高い場所にある一の曲輪は、標高約98メートルで、南は知念半島から

北は山原(やんばる)までを見渡すことができる。

「玉ノミウジ御嶽」。

百度踏揚(ももとふみあがり)の拝所?グスクの頂上にたち、ここは呪的な

戦いの舞台だったかもしれない。

勝連城からの眺めはとても美しい。

北の金武(きん)湾、南の中城(なかぐすく)湾に挟まれた勝連半島に築かれた勝連城は、

まるで海に浮かんだ城のようにも感じられるのであった。

一の曲輪から二の曲輪を見下ろす。

二の曲輪にある舎殿跡の礎石が見える。舎殿は勝連城の頭脳ともいうべき政務を

執っていた重要な場所。それを象徴するかのように、一の曲輪にあった宝物庫

と舎殿跡からは、当時とても希少だった大和系・高麗系の灰色瓦が出土している

とのこと。

遠く白き沖縄電力具志川火力発電所が見えた。

そしてその奥には金武湾、そしてその先には恩納岳が。

前日訪ねた平安座島に繋がる 海中道路が見えた。

そしてその奥には浜比嘉島に繋がる浜比嘉大橋の橋脚。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18