PR

Keyword Search

Comments

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【椿 搾り西王母 ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

140号線を進むと左手に三峯神社の表参道の入り口である一の鳥居が見えて来た。

この白い鳥居から三峯神社への参道が始まるのです。

秩父市三峰にある三峯神社は奥秩父三峰山山頂、標高1102mに鎮座。

この鳥居にかかる扁額は「三峰神社」と。

埼玉県道278号である二瀬ダムの天端上を通過し三峯神社へ向かう。

ダムによって出来た人造湖は秩父湖と呼ばれ、秩父多摩甲斐国立公園に指定されている

観光地であり秩父市(旧秩父郡大滝村 (埼玉県))に位置。

山道をひたすら上り、有料駐車場に車を駐めた。

昔、学生時代にこの三峯神社を訪ねた時は、ロープウェイに乗った記憶があるが

2006年に老朽化などのため休止し、翌2007年正式に廃止となっているとのこと。

散策を開始すると、正面に三峯神社の三ツ鳥居。

三ツ鳥居(みつとりい)は、鳥居の様式の1つである。三輪鳥居(みわとりい)ともいう。

1つの明神鳥居の両脇に、小規模な2つの鳥居を組み合わせたもので鳥居の柱は4本。

日本に約8万5千の神社がある中で、全国でわずか7つしかないという珍しい鳥居とのこと。

そして一般的には、神社の参道や社殿の前に『魔除けのため』に配置される狛犬だが、

ここ三峯神社の「お犬様」は犬ではなく、なんと「狼」。

参道には苗木奉納などの多くの石碑が並んでいた。

一番手前の石碑には『檜苗木参萬木』と刻まれていた。

本殿より手前にある、「奥宮遥拝殿(おくみや ようはいでん)」への階段を上る。

神社内で下界が一望できる唯一の場所とのこと。

こから妙法ケ岳山頂(標高1,329m)の奥宮を遥拝出来る場所であると。

妙法ヶ岳は、ここから徒歩で約1時間強かかると。

そして、遥か下に表参道登山口の「大輪」付近、そしてその向こうに

秩父市の中心市街地方面が見渡せるとのことだが、しかしこの日は一面白の世界のみ。

山中要作先生顕彰碑。

元埼玉県副知事。テレビ埼玉の代表取締役でもあったらしい。

日本武尊(ヤマトタケルノミコト)銅像入口。

神社の創始者とされる日本武尊は、東征の途中、甲斐の国酒折宮より雁坂峠を越えて

三峰山に登り、遥かに国中の地理を見渡し、神威の擁護を願い、仮宮を造営して

イザナギノミコト、イザナミノミコトを祀ったことに始まると。

霧の中に立つこの銅像は本体5.2m、地上15mの巨大なもの。

また周囲には野口雨情、斉藤茂吉らの歌碑等も。

それにしても、掌が巨大過ぎたのです。

三峯神社隋神門。

元禄4年(1691年)建立。現在の隋神門は、寛政4年(1792年)に再建された物。

濃い紅の柱と鮮やかな装飾が印象的。随身門は、かつての仁王門。

左右に武者像が。

つまり仁王像は、仏教アイテムであるため、廃仏毀釈により置くことが許されなく、

仁王像の代わりに武者像が置かれたのだと。

むかって右手の随身は口をあけていた。寺の仁王像と同じで「阿像」・右大臣。

神を警護する役の弓矢を携えた随身武者がお出迎え。

こちらは口を噤んだ「吽像」・左大臣。

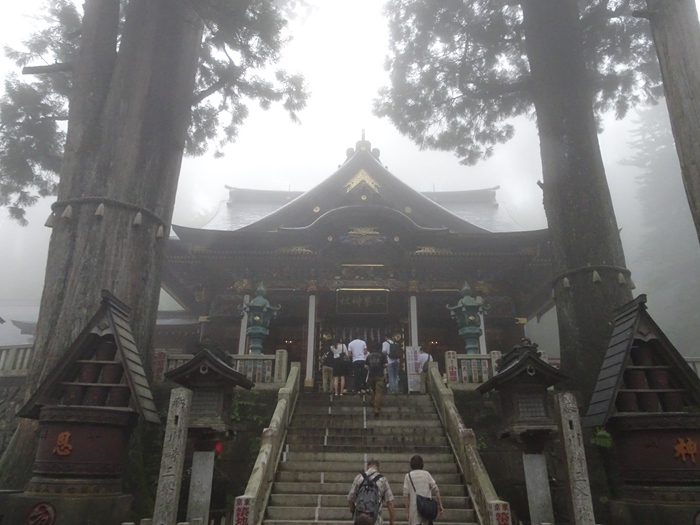

随身門をくぐり、更に進むと霧も広がり不思議と神聖な空気に変わったような気がして

パワーを感じたのであった。

随身門をくぐり抜けて200mほど行った先に、いよいよ拝殿・本殿へと続く石段が現れた。

中央に青銅の鳥居。右に八棟灯籠。左に手水舎。

手水舎。

この建物は間口3m・奥行2m60余、嘉永6年(1853)の建立。

精巧な龍の彫刻が見事の一言。

青銅鳥居を挟んで、手水舍の向かいに建つ八棟灯籠にも、手水舍同様の精緻な彫刻が

施されていた。いずれも高い芸術性を感じさせる見事な作品。

この八棟灯籠は灯籠では珍しい木製であると。

巨大な木造の八棟灯籠は朱塗りも鮮やかで、中国の故事に材を取るらしき

彫刻でぐるりを飾られていた。

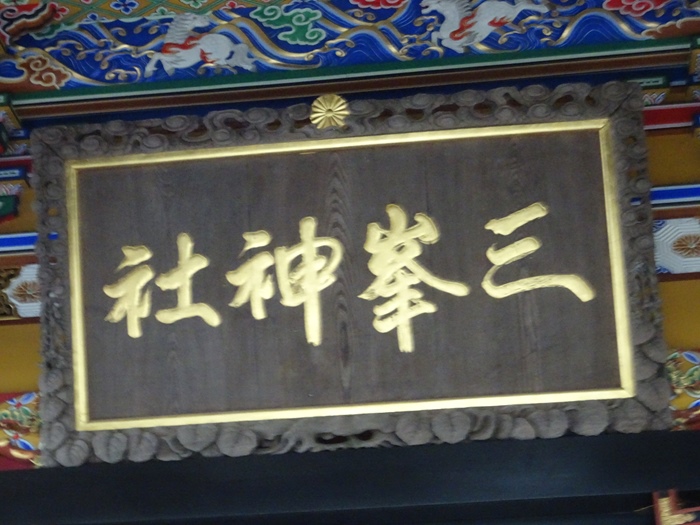

三峯神社拝殿。

寛政12年(1800年)建立。1962年(昭和37年)改修。極彩色の彫刻で彩られていて、

華やか。2004年(平成16年)に漆塗り・彩色復元工事が完成。

扁額は有栖川宮一品親王殿下の御染筆。

御神木

樹齢800年程とも言われ、左右両方とも実際に触れる事ができたのであった。

拝殿は精巧な彫刻で煌びやかに彩色されていた。

左手には色彩豊かな龍の姿が。

正面には七福神が。

下段左には「布袋様」と「大黒様」の囲碁対決。右には習字を教える?「寿老人」。

![img_22301_2[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/9a7b228edc25c8c131aa9fb7336792dda8ff9a72.15.2.9.2.jpeg)

弁財天と吉祥天が双六(すごろく)?で遊んでいるところを、毘沙門天がのぞきこんでいる。

![img_22291_2[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/f576756c18b5c3819e2bed288664b9694d2a3b96.15.2.9.2.jpeg)

右手には日の丸の扇子を持つ「恵比寿様」と大きな鯛に喜ぶ人物たちが彫られていた。

脇障子には「竹林の七賢人」?の姿が。

![src_37338230[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/7e3e6a16278f1dac66901576d5ed54dbda429c7c.15.2.9.2.jpeg)

拝殿横の石畳みに赤い眼の龍神さまが2012年の辰年に突如姿を現したのだと。

なるほど、日本昔話にでてくるような雰囲気の龍の頭の部分に見えますが。

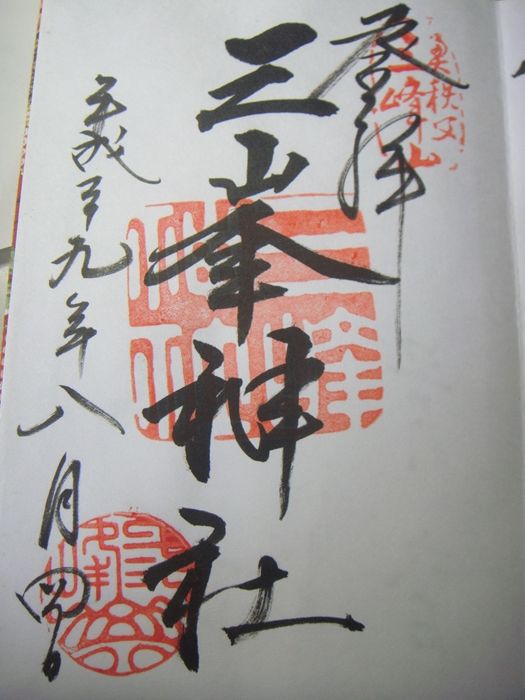

社務所。

御朱印を頂きました。

拝殿を横から。

小教院。

現在の建物は、元文4年(1739)に再建されたものだが、平成3年に改修工事を行い

喫茶店感覚で気軽に楽しんでいただけるスペースが設けられていると。

興雲閣では宿泊・日帰り温泉入浴も可能と。

ここ大滝村では、平成4年に温泉の掘削に成功。

参拝客にも温泉でゆっくりと寛いでいただこうと、大浴場に温泉を引き、

入浴できるようにしたと。

再び三峯神社、拝殿を見上げパワーを頂く。

そして下山途中の土産物屋で蜂蜜を発見。

この時期に結晶化しているものもあり、こちらは昨年に採蜜したものか?

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18