PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

『浄瑠璃姫菩提所』と刻まれた石碑。

『誓願寺十王堂』案内板。

「長徳3年3月(997)、恵心僧都が、溺死した当時の住僧の慶念の冥福を祈り、堂を建て

千体地蔵菩薩を造って安置した。 時代は下り、寿永3年(1138)3月、矢作の里の兼高長者の娘

浄瑠璃姫が源義経を慕うあまり、菅生川に身を投じたので、長者はその遺体を当寺に埋葬し、

十王堂を再建して義経と浄瑠璃姫の木造を作り、義経が姫に贈った名笛 「薄墨」 と姫の鏡を

安置した。

十王とは、十王経に説く冥府(あの世、冥土の役所)で死者を裁くという王である。

すなわち、秦広王、初江王、宋帝王、伍官王、閻魔王、変成王、太山府君、平等王、都市王、

五道転輪王をいう。 死者は冥府に入り、初七日に秦広王の庁に行き、以下順次に

二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、七七日、百箇日、一周年、三周年に各王の庁を過ぎて

娑婆(この世)で犯した罪の裁きを受け、これによって来世の生所が定まるという。

この堂内には、これら十王の極彩色の像が安置してあり、壁には地獄・極楽の有り様が

描かれている。」

『地蔵堂』。

内部には五体の『地藏菩薩像』が鎮座。

右側の石柱には『十王誓願寺』と刻まれた石柱があったが

門が施錠されており内部への参拝は駄目かと思われたが、運良く中から職員の方が

歩いて来られゲートを開けて下さったのであった。

最近の世情から、セキュリティの確保のためにゲートを閉めているのだと。

保育園奥の誓願寺本堂が見えた。

ゲートを入り右側奥・十王堂の裏手には浄瑠璃姫の墓が大切に残されていた。

写真中央が浄瑠璃姫の宝篋印塔(ほうきょういんとう)で左右には侍女更科と乳母冷泉の

宝篋印塔であるらしい。左手の方に姫の父親である兼高長者(かねたかちょうじゃ)の五輪塔が

残されていた。

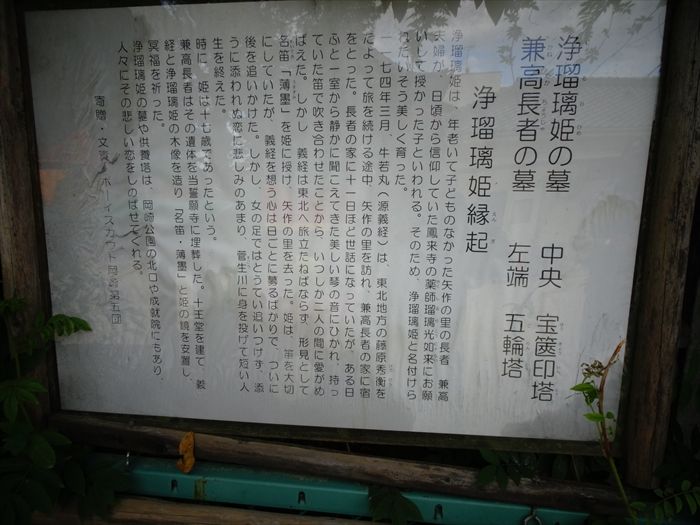

『浄瑠璃姫縁起』

「浄瑠璃姫は、年老いても子どものなかった矢作の長者 兼高夫婦が、日頃から信仰していた

鳳来寺(ほうらいじ)の薬師瑠璃光如来(やくしるりこうにょらい)にお願いして授かった子と

いわれ、浄瑠璃姫と名付けられて、たいそう美しく育ちました。

承安4年(1174)、牛若丸(源義経)は、奥州平泉の藤原秀衡を頼って旅を続ける途中、

矢作の里を訪れ兼高長者の家に宿をとりました。ある日、ふと静かに聞こえてきた浄瑠璃姫の

琴の音色に惹かれた義経が、持っていた笛で吹き合わせたことから、いつしか二人の間に

愛が芽生えました。しかし、義経は奥州へ旅立たねばならず、姫に形見として名笛「薄墨」を

授け、矢作を去りました。姫が義経を想う心は日毎に募るばかりでしたが、添うに添われぬ恋に、

悲しみのあまり、ついに菅生川(すごうがわ)に身を投じて短い人生を終えました。

時に浄瑠璃姫は十七才であったという。兼高長者はその遺体を当誓願寺に埋葬した。十王堂を建て

義経と浄瑠璃姫の木造を造り、「名笛・薄墨」と姫の 鏡

を安置し、冥福を祈った。

浄瑠璃姫の墓や供養塔は、岡崎公園の北口や成就院にもあり人々にその悲しい

恋をしのばせてくれる。」

左端が兼高長者の墓『五輪塔』。

『鐘楼』。

『誓願寺 本堂』。

誓願寺由来

「慶念山誓願寺といい、宗派は時宗で、三河名所記によると、昔、この寺の境内に池があって、

住僧の慶念が溺死した。

そして長徳三(993)年三月、恵心僧都(えしんそうず)が

その池を埋めて堂を建て、千体地蔵菩薩(せんたいじぞうぼさつ)を造って安置し

慶念の冥福を祈ったと言われると。

ズームで。

銀杏の木の下にも宝篋印塔が。

『やはぎ保育園』は『誓願寺』が経営されているようであった。

境内の子安(慈母)観音像。

境内の銀杏の木にはギンナンがたわわに実っていた。

旅友のSさんは、袋を取り出し拾い始める。

私は慌てて、近くにいた保母さんの了解を頂きに。

更に街道を進んで行くと右手に矢作町四区の鎮守である『竊樹(ひそこ)神社』があった。

参道から石鳥居と社殿を見る。

『社殿』。

竊樹神社の創建年代等は不詳であるが、かつて上矢作村上之切組の加茂大明神の北方に

櫃竊大明神(ひつこそだいみょうじん)があったと言われ、その後幾多の変遷を経て此の地に

遷座したようである。参道口には地蔵堂があり、境内奥には不明な句碑が建っていた。

御祀神は「別雷皇太神 (べつらいこうたいじん)

」と「御気津神(みけつかみ)」。

次に訪ねたのが竊樹神社の直ぐ先、左手にあった『福萬寺』。

真宗大谷派の『護水山福萬寺』。

『本堂』とその手前の参道右には『太子堂』が見えた。

『 福萬寺本堂

』👈リンク。

『福萬寺』の由緒については、上記👈リンクに詳しく書かれていますので

興味のある方はアクセス願います。

扁額『福萬寺』。

『中興之祖碑』。

「吉田英生・澄子夫妻は共に福万寺門徒として崇敬の念厚く、本堂修復をはじめ納骨堂建立・

内陣仏具の整備等々の御寄進を賜り、寺門の興隆に誠にご尽力いただきました。

依って茲に開基同様、中興之祖として記念の碑を建て後世にその御功績を伝え、

世世に法要を勤修致します。」

そして旧東海道は『安城街道入口』交差点にて国道1号線に合流した。

国道1号線を更に進むと中央分離帯の先、道路の左側にあったのが『暮戸神社』。

しかし近くに国道1号線を渡る手段が近くになかったため諦める。

その先にあったのが『幕戸教会』。

『教会』とあるが真宗大谷派の寺院のようであった。

『暮戸東交差点』を通過。

そして更に国道1号線を10分ほど進むと左手にあったのが『聖善寺』。

『聖善寺』の『山門』。

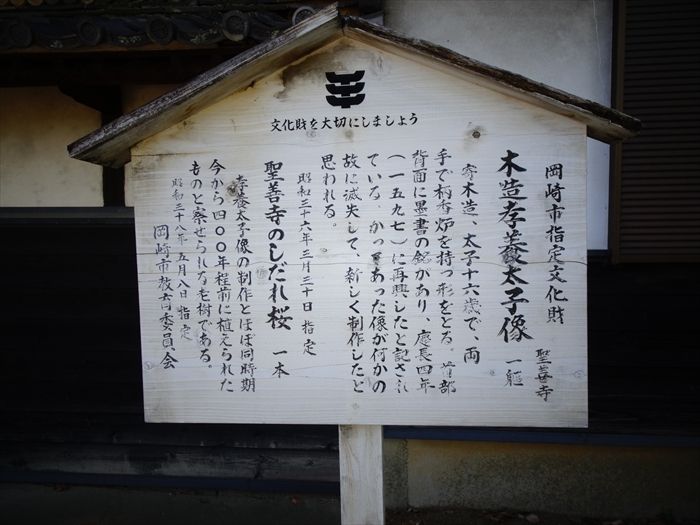

門前にある『岡崎市指定文化財』案内板。

・木造孝養太子像 一躰

寄木造、太子16歳で、両手で柄香炉を持つ形をとる。首部背面に墨書の銘があ

り、慶長4年(1597)に再興したと記されている、かつてあった像が何かの故に

滅失して、新しく制作したと思われる。

・聖善寺のしだれ桜 一本

孝養太子像の制作とほぼ同時期、今から400年程前に植えられたものと察せら

れる老樹である。

境内には様々な木々が。

正面が天然記念物の『聖善寺しだれ桜で』あったのだろう。

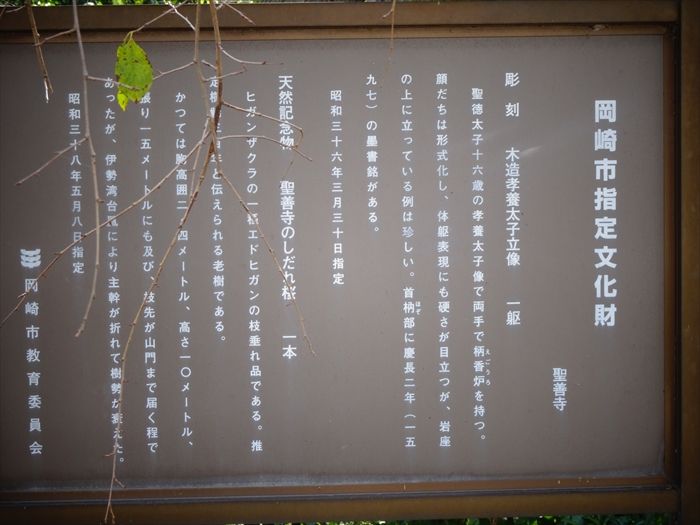

『岡崎市指定文化財 聖善寺』。

・彫刻 木造孝養太子像 一躰

・天然j記念物 聖善寺のしだれ桜 一本

ヒガンザクラの一種エドヒガンの枝垂れ品である。かつては胸高囲2.4m、高さ

10m、枝張り15mにも及び、枝先が山門まで届く程であったが、伊勢湾台風に

より主幹が折れて樹勢が衰えた。

『本堂』。

『太鼓楼』の重厚な見事な屋根を境内から。

そしてこちらが『聖善寺』脇門。

脇門の掲示板には『風車(かぜぐるま) 風が吹くまで 昼寝かな』と広田弘毅の詩が

書かれて貼られていた。

風が吹いた時に実力を発揮できるような備えを怠らないようにしたいもの、

不遇な境遇に直面しても、くさることなく、風が吹くまでの間、学ぶことを怠らず、

次に吹く風に備えましょう の意味なのであろうか。

そして『聖善寺』の前の道路の反対側にあったのが『薬王寺』。

国道1号線の下の地下道を利用して、『薬王寺』に向かう。

地下道への階段には地元の子供たちの作品が。

地下道にも。

国道1号線の地下道を潜り北側(上り線)へ。

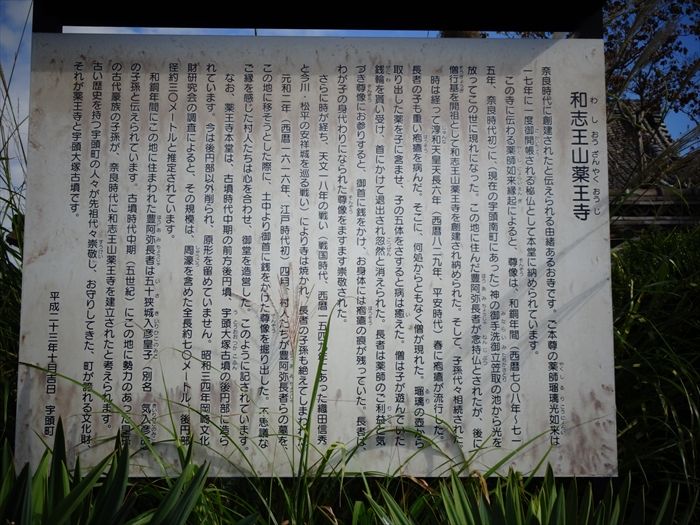

『和志王山薬王寺』

「和志王山薬王寺

奈良時代に創建されたと伝えられる由緒あるお寺です。御本尊の薬師瑠璃光如来は17年に一度

御開帳される秘仏として本堂に納められています。

この寺に伝わる薬師如来縁起によると、尊像は和銅年間(708-15、奈良時代初期)に、

(現在の宇頭南町にあった)神の御手洗御立笠取の池から光を放ってこの世に現れになった。

この池に住んだ豊阿弥長者が念持仏とされたが、後に僧行基を開祖として和志王山薬王寺を

創建され納められた。そして、子孫代々相続された。

時は経って淳和天皇天長6年(829、平安時代)春に疱瘡が流行した。長者の子も重い疱瘡を

病んだ。そこに、何処からともなく僧が現れた。瑠璃の壺から取り出した薬を子に含ませ、

子の五体をさすると病は癒えた。僧は子が遊んでいた銭輪を貰い受け、首にかけて退出され

忽然と消えられた。長者は薬師のご利益と気付き尊像をお参りすると、御首に銭をかけ、

御身体には疱瘡の痕が残っていた。長者は、我が子の身代りになられた尊像をますます崇敬された。

さらに時が経ち、天文18年の戦い(戦国時代、1549年にあった織田信秀と今川・松平の安祥城を

巡る戦い)により寺が焼かれ、長者の子孫も絶えてしまわれた。

元和2年(1616、江戸時代初期)4月、村人たちが豊阿弥長者らの墓を、この地に移そうと

したした際に、土中より御首に銭をかけた尊像を掘り出した。不思議なご縁を感じた村人たちは

心を合わせ、御堂を造営した。このように記されています。

なお、薬王寺本堂は、古墳時代中期の前方後円墳・宇頭大塚古墳の後円部に造られています。

今は後円部以外は削られ、原形を留めていません。昭和34年岡崎文化財研究会の調査によると、

その規模は、周濠を含めた全長約70m、後円部径約30mと推定されています。

和銅年間にこの地に住まわれた豊阿弥長者は五十狭城入彦皇子(いさきいりひこのみこ)の

子孫と伝えられています。古墳時代中期にこの地に勢力のあった皇孫の古代豪族の子孫が、

奈良時代に和志王山薬王寺を建立されたと考えられます。古い歴史を持つ宇頭町の人々が

先祖代々崇敬し、お守りしてきた町が誇れる文化財、それが薬王寺と宇頭大塚古墳です

」

先程訪ねた『聖善寺』の『山門』と『太鼓楼』をこちらから見る。

『和志王山薬王寺』の『山門』。

門前の、文化8年(1811)の常夜燈(奥)と安永4年(1775)の常夜燈(手前)。

『三河国薬王寺刀匠鍛刀造趾碑』

この付近に室町後期の刀鍛冶集団の三河薬王寺派刀工が居住していたとのこと。

『本堂』。

本堂の屋根の最頂部の瓦には「和志王山」と。

斜めから。

『地蔵堂』であろうか?

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12