PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

『元禄の道標』を後にし、旧東海道を150mほど歩いた先の両側に、小高い丘が住宅地の先に

現れた。ここが『来迎寺一里塚』。場所は愛知県知立市来迎寺町足軽35。

江戸から数えて84里目の一里塚で、塚がきちんと残っている貴重な例である。

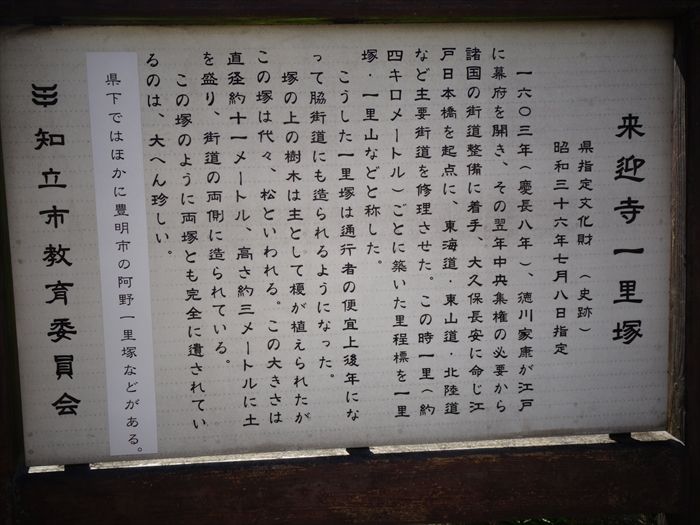

『来迎寺一里塚』

「一六○三年(慶長八年)、徳川家康が江戸に幕府を開き、その翌年中央集権の必要から諸国の

街道整備に着手、大久保長安に命じ江戸日本橋を起点に、東海道・東山道・北陸道など主要街道を

修理させた。 この時一里(約四キロメートル)ごとに築いた里程標を一里塚・一里山などと称した。

こうした一里塚は通行者の便宜上後年になって脇街道にも造られるようになった。

塚の上の樹木は主として榎が植えられたがこの塚は代々、松といわれる。 この大きさは

直径約十一メートル、高さ約三メートルに土を盛り、街道の両側に造られている。

この塚のように両塚とも完全に遺されているのは、大へん珍しい。

県下ではかに豊明市の阿野一里塚などがある。」

その隣りにあったのが『東海道見て歩きマップ』

両脇に知立市観光協会のマスコットキャラクター『なりひらくん』と『かきつ姫』が。

平安の歌人在原業平が「かきつばた」の5文字を句頭に詠んだ「無量寿寺」は、

伊勢物語の昔から広く知られるかきつばたの名勝地。

「からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ」

もちろん『かきつ姫』は市の花に指定されてるかきつばたからのネーミング。

観光のおすすめは

①馬市の碑 ②松並木 ③元禄の道標 ④来迎寺の一里塚

『来迎寺一里塚』の『南塚』と『来迎寺一里塚碑』。

『来迎寺町公民館』の後ろの『来迎寺一里塚』の『北塚』。

なぜここに『来迎寺町公民館』を建ててしまったのであろうか。

昭和36年(1961)に県指定文化財に指定された右塚(北塚)は高さ3.5m、基部の幅10m、

奥行9mの規模。

左塚(南塚)は、塚の半分ほどが崩され原形を失っており、塚上には従軍記念碑や戦死者記念碑が

あったため、右塚との同時指定はされなかったが、原形復帰に努力する地元の意志に鑑み、

平成8年追加指定された。

現在では塚上の石碑等も撤去され、相並んだ双塚の面影を示すようになった。

『北塚』の松。

一里塚には一般的に「榎」が植えられている。何故「榎」なのかは、家康が一里塚構築を

行った大久保長安に「塚にはええ木を植えよ」と言ったのをエノキ(榎)を植えよと聞

き間違いしてしまったのだとか。

来迎寺一里塚の北塚の前を入ると

あったのが『源心寺』。

『真宗大谷派 吉城山 源心寺』と刻まれた寺標石柱が右手に。

『源心寺

』

に隣接して北側に臨済宗妙心寺の

『

紫雲山来迎寺

』

があった。

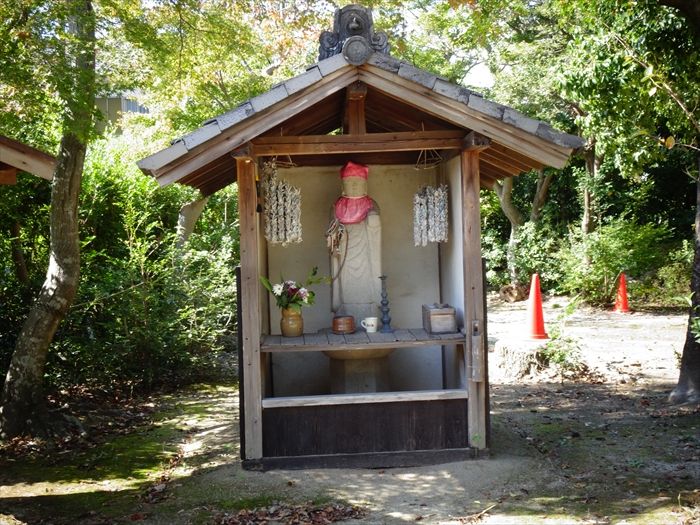

安永7年(1778)の三界萬霊塔と刻まれた『地蔵菩薩』。

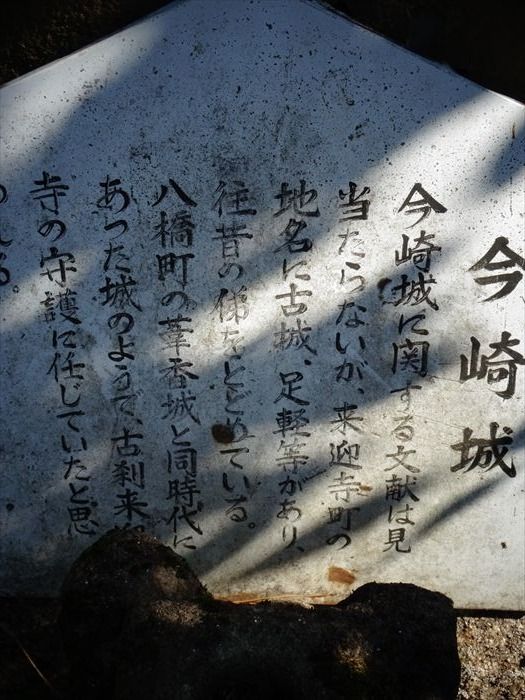

『今崎城跡』碑。

来迎寺は、承平元年(931)山城の国宇治平等院からこの地に来た来迎寺印という僧により

開創されたと言われている。

ここは織田方の今崎城があったところで、今崎城は永禄3年(1560)今川方に攻められて

落城となった。

「今崎城

今崎城に関する文献は見当たらないが、来迎寺町の地名に古城、足軽等があり、

往昔の俤をとどめている。八橋町の葦香城と同時代にあった城のようで、古刹来迎寺の

守護に任じていたと思われる」

『来迎寺 本堂』

帰りに再び『来迎寺町公民館』の後ろの『来迎寺一里塚』の『北塚』そして『南塚』を見る。

それにしても『来迎寺町公民館』はこの場所には・・・と。

再び旧東海道に戻り進む。

一里塚から500m近く進んだ路地を左に入った場所にあったのが『西教寺』。

『真宗大谷派(東本願寺) 西教寺 本堂』

『鐘楼』。

享和3年(1803)再建時の『本堂旧鬼瓦』

平成二庚午年(1990)落慶

『経蔵』。

西教寺の先を進み、前方に衣浦豊田道路の高架が見える手前の左筋角に『道標

』

が建っていた。

道標には

「御室御所御直末重原村道」 「見返弘法大師従是十四丁」「天下泰平国土安全」

と刻まれていた。 この道標は、知立弘法山遍照院への道しるべで、遍照院にある弘法大師像が

やや右を向いていることから見返弘法大師と呼ばれているこに由来するのだと。

更に進むと、衣浦豊田道路の高架手前にも元禄12年(1699)の『道標』が建っていた。

道標には

「八橋山無量寺」 「従是五丁北八橋業平作観音在」 「天下和順」

「元禄十二巳卯年三月吉日施主敬白」 と刻まれているのだと。

来迎寺一里塚の手前にもあったが、この道標は在原業平ゆかりの八橋山無量寿寺への

道しるべとして建てられたものであると。

前方に『有料道路 衣浦豊田道路』の高架があり

この下の『新田北』交差点の歩道橋を渡ったのであった。

右手に『明治用水西井筋緑道』

「水環境整備事業明治用水地区

管路化された明治用水西井筋の上部を有効に利用し、「農村と都市のふれあう緑あふれ

る用水の道」として、遊歩道・流水帯・休憩施設・植栽帯などを設置しています。

延長は14.3kmで、豊田市、安城市、知立市(6.3km)、刈谷市にまたがっています。」

歩道橋の上から『知立松並木』を見る。

ここ衣浦豊田道路の高架を過ぎると、知立の松並木となり、この先の国道1号線との交差点まで

続いていたのであった。

歩道橋の欄干には『かきつばた』のレリーフがはめ込まれていた。

歩道橋の花壇を降り『知立松並木』を歩く。

知立市は、かつては東海道の宿場町「池鯉鮒(ちりゅう)宿」として賑わっていた。

市の東部山町から牛田町に至る約500mの間には旧東海道沿いに松並木が残っており

北側93本、南側88本松が現存している。

また、市の西部に位置しかつては東海道沿いであった知立神社では木綿市が開かれており、

三河木綿が取引されていたといわれている。

『旧東海道 三拾九番目之宿 池鯉鮒』道標石碑。

京都三条 四拾壱里。

『東海道見て歩きマップ』。

野外彫刻プロムナード展15回の開催を記念し、「ちりゅうにちなんだもの」とテーマを設け、

東海道松並木周辺の遊歩道に、新たに彫刻作品5体を設置したと。

彫刻のある風景を、東海道松並木の新しい風景として皆様にお楽しみいただきたいと。

早川 高師 「ようこそ、ようこそ」

2015年制作 ブロンズ

おみやげをもった猫が、池鯉鮒にやってきて、鯉や鮒、池鯉鮒の人々に「ようこそ、ようこそ」と

歓迎される様子をおとぎ話風に制作したものです。

しばらく続く松並木には各種の『句碑』、『歌碑』があった。

『小林一茶の句碑』

「はつ雪や ちりうの市の 銭叺(ぜにかます)」

池鯉鮒宿の木綿市の繁昌を詠んだものであると。

「

銭叺(ぜにかます)」とは 銭を入れるのに用いるわらむしろの袋のこと。

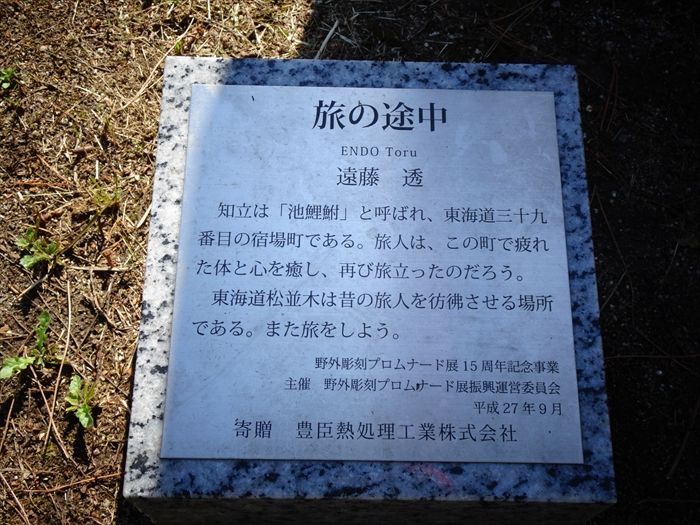

遠藤 透 「旅の途中」

2015年制作 ブロンズ

江戸時代、東海道を訪れる旅人が池鯉鮒宿に向かう途中、松並木で一休みする姿を、

渡り鳥に例えて、旅の魅力を表現しています。

池鯉鮒は江戸時代に東海道五十三次の宿場の一つとして指定されました。

当時、池鯉鮒大明神(知立神社)が多くの人々の信仰を集めていたことに加え、

馬市や木綿市があり、多くの人でにぎわいました。

かつて宿の中心には、宿駅業務を担う問屋場、大名・公家等の泊まる本陣、

庶民相手の旅寵などがあり、旅人たちはここで旅の疲れを癒しました。」

「旅の途中

知立は「池鯉鮒」と呼ばれ、東海道三十九番目の宿場である。旅人は、この町で疲れた体と心を

癒し、再び旅立ったのだろう。東海道松並木は昔の旅人を彷彿させる場所である。

また旅をしよう。」

『東海道 知立松並木』石柱。

池鯉鮒では古くから三河産の「木綿市」や木綿を運送するための「馬市」が開かれ、にぎわった。

馬市には四百頭~五百頭の馬が集まり、談合松と呼ばれる大松の下で馬の値段を決めていた。

広重の保永堂版『東海道五拾三次 池鯉鮒』は馬市の様子を描いている。

池鯉鮒は衣浦湾を挟み知多半島をを控え、挙母・吉良・刈谷へ至る道の分岐点でもあった。

全長:5.6km 所要時間:2時間

平成27年11月に、無量壽寺~知立神社を結ぶ、全長5.6㎞のルートが「新日本歩く道紀行100選

文化の道 東海道宿場散歩みち」に選定されました。

新日本歩く道紀行100選とは、全国のウォーキングルートから10のテーマでそれぞれ

100ルートが選定されたものです。選定されたルートは、魅力あるウォーキングルートとして

全国のウォーカーに紹介されます。

今回は、「文化の道」のテーマで選定されており、歴史や文化を感じる見どころが多くあります。

皆さん是非歩いてみてください

『明治用水』

「現在の明治用水西井筋

ここの遊歩道の下には明治用水西井筋が流れています。埋められているパイプは直径

永井 はな子 「かきつばた姫」 2015年制作 ブロンズ

知立市の花かきつばたを、凛とした成長していく女性に例えています。

「かきつばた

八橋のかきつばたは、平安の歌人在原業平が伊勢物語で「かきつばた」を折り込んで歌を

詠んだといわれ有名です。

描いたとされています。

かきつばたは知立市の花として親しまれており、八橋町にある「八橋かきつばた園」では、

4月末から5月末までの間、かきつばたが咲き誇る ”かきつばたまつり” が開催されます。」

「かきつばた姫 永井 はな子

伊勢物語に想いを馳せながら、古代から凛として咲き誇るかきつばたの精神性を、昔ながらの

宿場から近代的な町へと移り変わっていく知立と重ねあわせて、かきつばたが美しく

成長していく様子を表現しました。」

『かきつばた園』。

石造りの池。

池の水の中には『鯉』や『鮒』の姿はなかった。

早川 高師 「ようこそ、ようこそ」2015年制作 ブロンズ

「池鯉鮒

昔、ちりゅうは知立・智立などと書かれていました。

知立神社にはお祭りの際に神輿を洗う御手洗池と呼ばれる池があり、池には鯉や鮒が

多くいたので「池鯉鮒」となったとも伝えられています。

隔年5月3日の知立まつりで上演される山車文楽とからくりは全国的に有名で、

国の重要無形民族文化財に指定されています。」

「ようこそ、ようこそ」早川高師

おみやげをもった猫が、船に乗って池鯉鮒にやってきた。鯉や鮒、池鯉鮒の人々に

「こんにちは」。

魚たちも歓迎し「ようこそ、ようこそ」。

池を船で表現し、このような様子をおとぎ話風に制作しました。」

宇納 一公 「片目の鯉」 2015年制作 ブロンズ

知立市に伝わる民話「片目の鯉」を表現した祈りの造形です。

「知立神社

知立神社は、三河の二の宮で、まむし除け・雨乞い・安産の神として信仰され、

隔年に行われる5月3日の知立まつり本祭には、山車文楽とからくり人形芝居が

上演されます。正面の鳥居を過ぎると右手に国指定重要文化財の多宝塔があります。

また、知立神社の御手洗池には、娘の目が治るようにと毎日神社にお祈りしたところ片目が治り、

それから御手洗池の鯉が片目になったという昔話『片目の鯉』が語りつがれています。」

あります。祈りの造形として、この作品をいつまでも愛して下さることを願っています。」

鬼頭 正信 「知立の昔話より」 2015年制作 銅(鍛金)

知立市の民話に登場する3匹の動物をレリーフで表現し、それをかきつばたの花びらに組んだ造形で、

金属をたたいて作る鍛金の技法によって制作された作品です。

「鎌倉街道

江戸時代東海道が開かれる以前、人々は鎌倉街道を行き来しました。伊勢物語の中で、

平安の歌人、在原業平がかきつばたの五文字を折句して詠んだ八橋には業平を偲ばせる

史跡が今も多く残っています。

また、鎌倉街道沿いの地域では多くの民話が残されており、現在に語り継がれています。

そこには狐や狸など、可愛らしい動物たちが登場します。」

「知立の昔話より 鬼頭 正信

知立の昔話には動物たちが登場します。カキツバタの花びらに見立てた3面にその中から

選んだ3匹を表しました。さて、どのお話に出て来るでしょう。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12