PR

Keyword Search

Comments

奥津渓の清流と紅葉

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

『本興寺』を後にし、もう1箇所の立ち寄り予定の『古宮城跡』に向かう。

『古宮城』は元亀2年(1571)に奥平氏監視のために、武田信玄の重臣・馬場美濃守信房が

甲州流の縄張りで武田軍の最前線基地として築城。

2年後、奥平・徳川連合軍の攻撃により自焼陥落した。

現在も縄張りがほぼ完在しており、城郭ファンにおススメの城跡とのこと。

市指定天然記念物の大ヒノキが虎口にある。

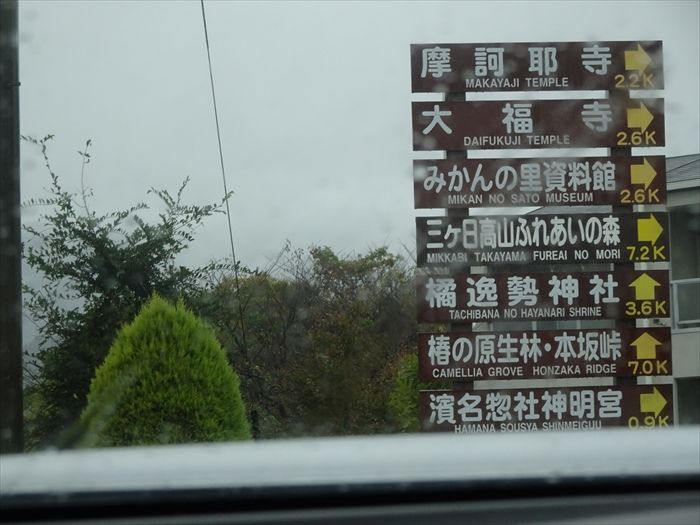

浜名湖の北側の国道301号線を走る。

右手に奥浜名湖の『松見ヶ浦』が。

猪鼻湖を右に見ながら進むと三ヶ日町に入り国道362号線に合流し、ここを左折して

『高橋』交差点を右折。

国道301号線をひたすら北上。県道392号線に入り新城市にある豊川に架かる

野田城大橋を渡る。

そして国道301号線を北上すると新東名高速道路の高架をくぐる。

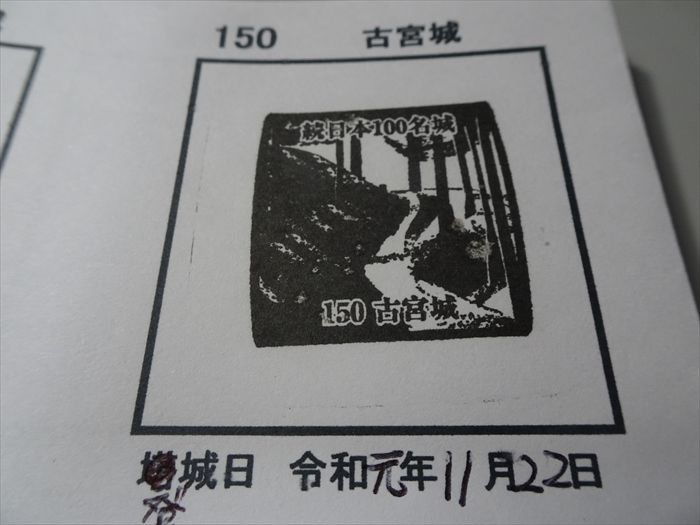

『古宮城跡(ふるみやじょうあと)』は「愛知県新城市作手清岳字宮山15ほか」にある

「続日本100名城」となっている城。

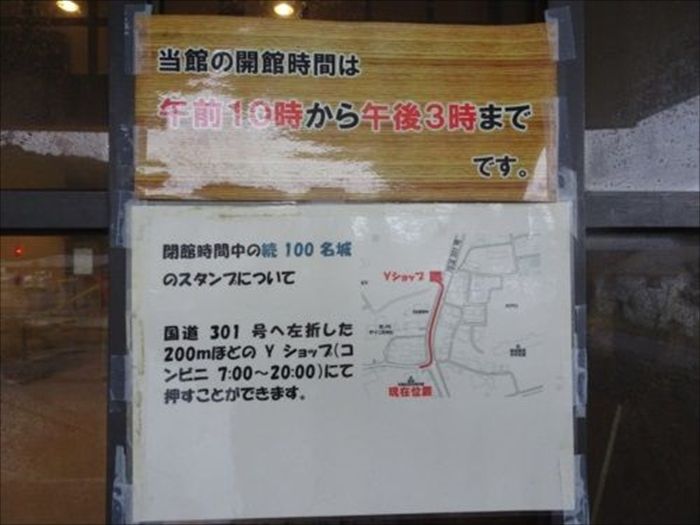

続日本100名城のスタンプは『作手歴史民俗資料館』に置いてあるとのこと。

そして開館&スタンプ押印は 15時までとのことで小雨の中急いでなんとか到着。

『作手歴史民俗資料館』の建物。

この建物は、周辺に数多く点在する城郭から城風の外観となっていた。

『作手歴史民俗資料館』正面。

『作手歴史民俗資料館』入口は天守風。

階段横には少女像『ふれあい』と『ポットホール』と『力石』

『ポットホール』とは、川底にある岩が、水流で回転する石や岩によって徐々に徐々に削られて

できた穴のこと。

穴単体のものもあるし、穴を作った石や岩自体が穴の中に残っているものもある。

館内に入ると作手地区のジオラマが。

『作手歴史民俗資料館』の中には民家が再現されていた。

民家の部屋の様子。

懐かしき農具も。

湿原のジオラマ。

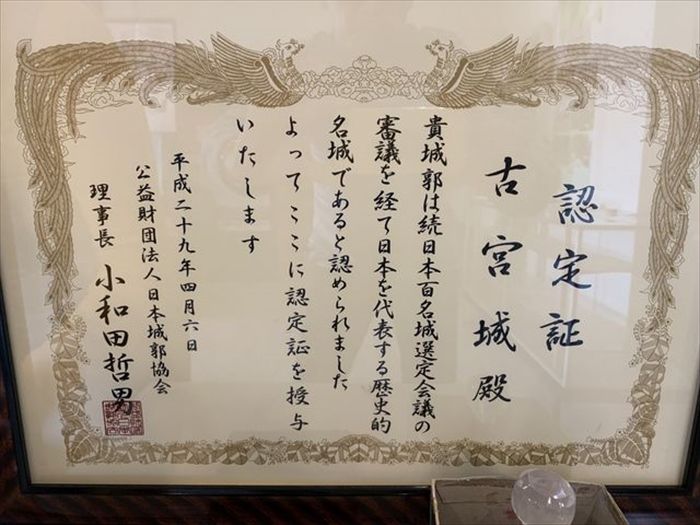

『続日本百名城認定書 古宮城』

スタンプを頂きました。

係員の方に尋ねると閉館後や休館日など、不在時のスタンプ置き場は

『国道301号線へ左折した200mほどの、Y ショップ(コンビニ 7:00~20:00)にて

おすことができます』とのこと。慌てて車を走らせて辿り着いたのであったが・・・。

『古宮城跡』に向かって車は戻る。

途中ガソリンスタンドで給油。この日は11月22日でオロナミンⅭをもらえる「勤労感謝の日」。」何故かそして本来は車1台につき1本のところであったが、2人で『オロナミンC』を3本頂いたのであった。

そして『白鳥神社』・『古宮城跡』に到着。

白鳥神社は日本武命を祭神とし、村民は古宮と称して崇敬したという。 例祭日は10月7日。

神社の裏山が古宮城址で、元亀2年(1571)甲斐の武田信玄が三河の徳川家康攻略の拠点として

馬場美濃守信房に命じて宮山(標高580m、比高差80m)に築城、県内唯一の甲州流築城術と

いわれた。

要害を誇ったこの城も天正元年(1573)8月、奥平・徳川連合軍の攻撃により自焼陥落した。

古宮白鳥神社の社殿の前には 「新城設楽の巨木・名木」に選ばれている杉の大木が、

社殿の裏には 市指定天然記念物の 大ヒノキ があった。

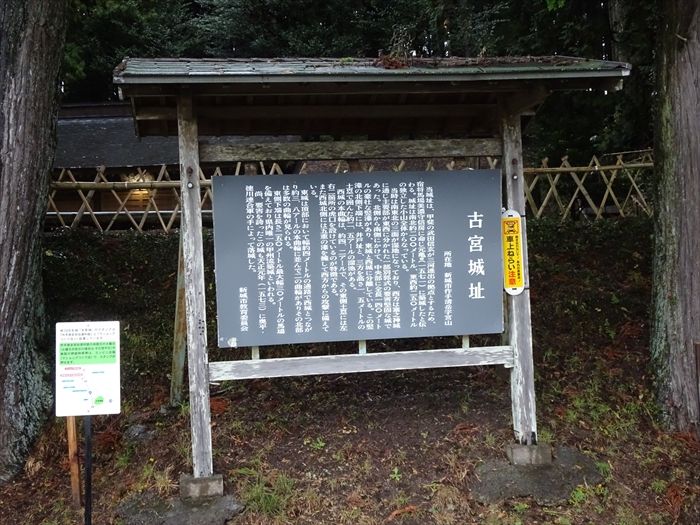

『古宮城跡案内板』

「当城址は甲斐の武田信玄が三河進出の拠点とするため、宿将馬場美濃守信房に命じ元亀

(1571)に築城したと伝わる。城址は南北約200m、東西約250mの独立した小山全体から

なってぃる。

要害堅固な城であった。北側から南側にかけて、中央郎に全長140mの豪壮な堅濠があり、東城と西城に分離している。この堅濠な北側下端には、井戸址と、三方を高さ1.5mの土塁で囲んだ約2.5aの

溜池がある。

その北部は多数の曲輪が見られる。

『村社 白鳥神社』社標石碑と石鳥居。

扁額は『古宮白鳥神社』。

『白鳥神社』拝殿。

境内の南側から眺めた、白鳥神社の拝殿光景。

ネット情報では、『天和3年(1683年)再建された。新城市裏野にある曹洞宗永住寺(新城市)の

有する銅鑼は、もと当社が有していたともいう。この銅鑼は長享2年(1488年)の紀年銘がある』

との記述もあった。新城市作手清岳宮山に位置し、古宮城址の一角になります。

古宮城が造られる前からあった神社の可能性が高いとのこと。

白鳥神社脇の階段の光景。古宮城が現役時代には、西側の虎口を経由する以外ほかにはなかった

数えられると。教来石氏時代に足軽大将の山本勘助から城取(築城術)を教授されたと伝わり、

後に築城の名手と称せられたと。

階段を上ると小さな祠が。これは境内社か?

『大ヒノキ』の案内板。

更に進むが、『大ヒノキ』は姿が見えなかったので諦めて引き返す。

ネット情報によると大ヒノキのある場所は、古宮城址の両袖枡形虎口と呼ばれる枡形(ますがた)の

上とのこと。樹齢が600年以上のとても古いヒノキで、幹周5.85m、樹高29mと。

【 http://tree-flower.jp/23/furumiya_hinoki_1998/furumiya_ohhinoki.html

】より。

【 http://tree-flower.jp/23/furumiya_hinoki_1998/furumiya_ohhinoki.html

】より。 古宮城址の見学の後、前方の山を見ると『亀山城址』と書かれた案内板があった。

『亀山城』

は、応永31年(1424)に奥平貞俊によって築城された。

貞俊は、天授年間(1375~1380)に現在の群馬県からこの地に移り住んで川尻城を築いた後、

亀山城を築城してここに居城したとされている。その子孫は、この地で支配者としての地位を確立し、

後に山家三方衆と呼ばれる有力土豪となった。

16世紀になると、今川氏、松平氏、織田氏といった武将の配下を転々としながら、天正3年

(1575)に徳川方となって長篠城の城主となった奥平貞(信)昌の長篠の戦いでの功績により、

奥平氏は歴史に名を残すこととなった。

存続期間については、応永年間から城主が長篠城へ変わる天正年間の時期と慶長7(1602)~15(1610)年に奥平信昌の四男 松平忠明が城主となっている2時期が知られている。

前方にあった『道の駅 つくで手作り村』でしばし散策&休憩。

『石橋城(弾正屋敷)址・慈昌院 』が道の駅の前方にあった。

ご本尊に釈迦如来を安置し、臨済宗のお寺となっている。作手三弘法 の一つ。

「 天文6年(1537)9月22日一族奥平弾正(父は貞久の二男久勝)は公(貞勝)の若年なるに

乗じて、不軌を図らんとす。公之を探知するや土佐定雄(貞久公の五男和田出雲貞盛二男)をして、

その居館を急襲せしむ。定雄賜う所の長槍を揮うて弾正をたおす。」 と、

中津藩史貞勝公の条に記されているのだと。

車窓の紅葉、黄葉を楽しみながら進む。

『鬼久保ふれあい広場』のモニュメント。

愛知県道37号岡崎作手清岳線を進む。

左に行くと『こども自然遊びの森 わんPark』。

その後、昔訪ねた『くらがり渓谷』の前を通過し進む。

県道37号線の上の『新東名高速道路』。

真下から新東名を見上げる。

そしてその後、国道1号線に入り、以前歩いた道も通過しながら東岡崎駅近くにある

ホテルに到着したのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12