PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

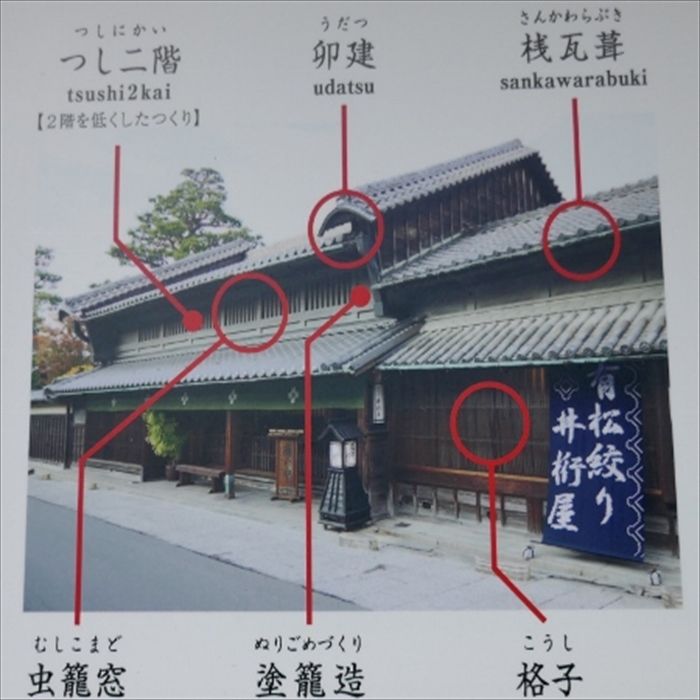

『卯建』とは切妻の屋根の妻側(棟(むね)に直角に接する側面)の壁。

特に、これを屋根より高いところまで延長して小さな屋根をつけたもの。

おもに近畿地方の町屋でみられた。家の格式の象徴とされ、瓦(かわら)や漆喰(しっくい)を

施したものは、防火・防風に役立った。

店舗並居住部 一棟、井戸屋形 一棟、 客室部 一棟、土蔵・絞倉・藍倉 六棟、門並門長屋 二棟。

当住宅は東海道に面する町屋建築の遺稿であり、有松における絞問屋として代表的な建物である。

主屋は塗籠造りで卯建を設け、倉は土蔵造りで腰に海鼠壁を用い防火対策を行っている。

服部家は屋号を私にも身近であった「井桁屋」と言う。

板塀の後ろには老松が旧東海道を覗き込む如くに。

『つつみ病理 診断科クリニック』の看板が。

ここは枡屋、山口邸のあった場所だが。

更に『重要伝統的建造物群保存地区』を進む。

右手に『中川橋』と刻まれた石碑が。

中町と東町の境を流れる中川は、現在は暗渠でそのまま手越川に流れている。

その上が遊歩道で、入口にこの碑が建っている。

「天保村絵図」(1841年)によると当初は板橋で、ここから西町の一部まで

尾張藩の除地(無税地)が設定されていた。

右手にあったのが『中濱商店』。

中濵家住宅は、有松東海道に面して建つ町屋で、主屋を中心に西側に土蔵、東側に塀・物置と、

有松の大規模な絞り問屋に見られる典型的な屋敷構えとなっています。

建築面積240㎡、木造、厨子(ツシ)2階建、切妻造桟瓦葺、平入りの商家で、1階は正面全体を

木格子で統一し、江戸期の蔀戸を採用せず、雨戸を入れたり出格子を採用し、内部には、

入口から裏口までの片土間式を採用しています。2階は、軒を出桁造とし、虫籠窓を並べ、

黒漆喰で塗籠めています。

屋敷を囲む塀および石垣は、西側の塀は腰を杉皮張りとし、東側は人の頭の大きさの玉石を積んだ

擁壁が連続し、北側手越川面は切石を積み上げた精密な亀甲積みの擁壁となっています。

明治時代に遡る遺構と考えられ、これら敷地境界の石垣も手越川沿いの歴史的景観を形成する

貴重な工作物となっています。塀に沿った山与遊歩道から塀、石垣が観察できます。

建築年:明治中期頃

国登録有形文化財(2008年)

現在の使用:絞り商

『中濱商店』前の歌碑。

「上代より 千世の契りや 有松の 千しほ八千しほ くくり染けむ 加茂季鷹」。

『登録有形文化財 中濱商店』。

藍と有しぼりの店。

ここも有松絞りの店『十八番』。

多くの有松絞りのTシャツが。欲しかったが・・・・・。

振り返って。

県道237号線・新田名古屋線との交差点まで進む。

この交差点から北東に500mほどの場所にあるのが『有松天満社』。

『有松天満社 由緒』

「有松天満社は寛政年間の始め(一七八九~)に旧東海道の私面すの回せ文章によって現在地に

遷座され、文政七年(一八二四)現在の「八棟造」の社殿が造営され、今日まで守り

続けられてました。

有松天満社と菅原道真

有松天満社は菅原道真公を祭神として祀られています。道真は平安時代の貴族で優れた学者で

あった事から朝廷では要職についていましたがある日、太宰府(福岡県)へ島流しとなり

波乱の生涯を閉じました。道真の死後朝廷は「天満大自在天神」の神号を贈り神格化された

実在の人物です。江戸時代は寺子屋にも道真を祀り 天神ま」は学問の神様として

親しまれてきました。

有松天満社の祭礼

春季大祭

毎年三月第三日曜日

道真の命日が旧暦二月二十五日に当たる事から以前は三月二十五日に行われていましたが

昭和三十九年から毎年三月第三日曜日に行われる様になりました。

春季大祭は天満社境内において学業成就・厄除け・家内安全・商売繁盛等を祈願する行事が

行われます。周辺には屋台の出店も多く大変販やかな一日となっています。

秋季大祭

毎年 十月第一日曜日

その昔秋祭りは五穀豊穣を祈り感謝の祈念を捧げ、盛大に祝ってました。明治時代に入り、

町の繁栄と共に山車による豪華な祭りへと変わり、今日では名古屋市文化財に指定された

ニのからくり山車が旧東海道を現行されます。

山車から流れるお囃子の音色は雅楽の流れを汲み優雅と言えましょう。

夜は色とりどりの提灯に飾られ、山車は幻想的雰囲気に包まれます。

年間祭事

元旦祭 一月元日

初天神前夜献灯 一月二十四日

初午前夜祭 二月五日

初午祭 二月二十五日

金毘羅春祭前夜献灯 三月九日

春季大祭前夜祭 三月第三土曜日

春季大祭 三月第三日曜日

津島祭迎え 七月十五日

津島祭中祭 八月二十三日

津島祭送り 九月三十日

秋季大祭前夜祭 十月第一土曜日

秋季大祭 十月第一日曜日

金毘羅秋祭 十一月九日

新嘗祭 十一月二十五日

秋葉大社祭 十二月十六日」

県道237号線・新田名古屋線以西の有松の建築物の案内図。

『山田家住宅・旧山田薬局』にあったこの大きな白玉は?

これは絞りの提灯の様で、不思議な形に見えるのは、絞りの提灯カバーによるもの。

その先の店舗のこちらは浴衣の生地であろうか。

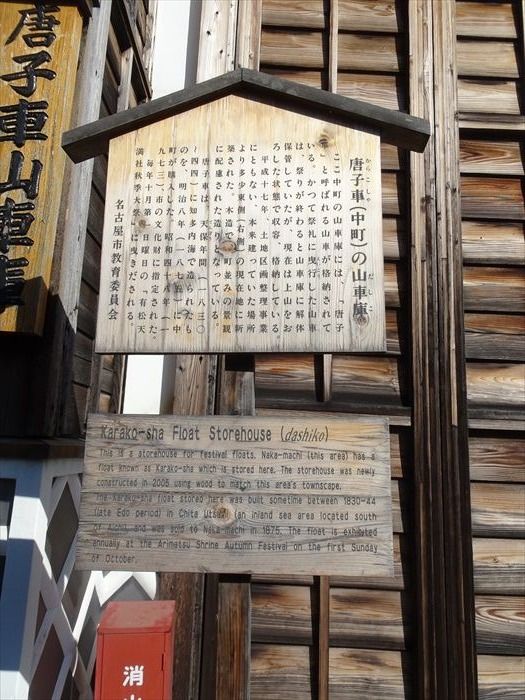

『唐子車(中町)の山車庫』が『山田家』の先右側に。

「唐子車(中町)の山車庫

ここ中町の山車庫には「唐子車」と呼ばれる山車が格納されている。 かつて祭礼に曳航した

山車は、祭が終わると山車庫に解体保管していたが、現在は上山をおろした状態で収容、

格納している。 平成十七年、土地区画整理事業にともない、本来建っていた場所より

多少東側(右側)の現在地に新築された。 木造で、街並みの景観に配慮された造りとなっている。

唐子車は、天保年間(一八三○~四四)に知多内海で造られたものを、明治八年(一八七五)に

中町が購入した。 昭和四十八年(一九七三)、市の文化財に指定された。 毎年十月第一日曜日の

「有松天満社秋季大祭」に曳きだされる。」

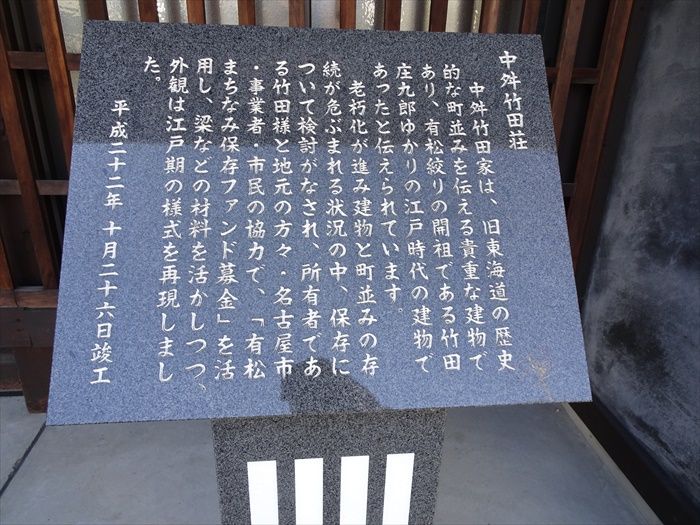

『中舛竹田荘』

「デイサービス 松柏苑」と書かれた木札が。

『中舛竹田荘』

「中舛竹田家は、旧東海道の歴史的な町並みを伝える貴重な建物であり、有松絞りの開祖である

竹田庄九郎ゆかりの江戸時代の建物であったと伝えられています。

老朽化が進み建物と町並みの存続が危ぶまれる状況の中、保存について検討がなされ、所有者で

ある竹田様と地元の方々・名古屋市・事業者・市民の協力で、「有松まちなみ保存ファンド募金」

を活用し、梁などの材料を活かしつつ、外観は江戸期の様式を再現しました。」

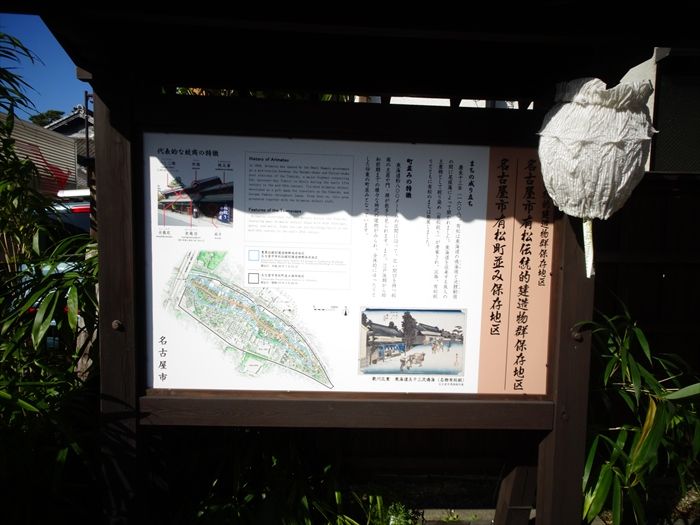

左手に案内板が。

『名古屋市有松伝統的建築物群保存地区 名古屋市有松街並み保存地区』案内板。

「まちの成り立ち

慶長13年(1608)、有松は東海道の鳴海宿と池鯉鮒(ちりゅう)宿の間に尾張藩によって

開かれました。東海道を往来する旅人の土産物として絞り染め(有松絞り)が考案され、

以降、有松絞りとともに有松のまちは発展しました。

町並みの特徴

東海道約800mの区間に沿って、広い間口を持つ絞商の主屋や門・塀が数多く見られます。

比較的ゆったりとした町並みが継承されています。

また、江戸後期から昭和前期までの様々な時代の建物がみられ、全体的にゆったりとした印象の

町並みとなっています。」

『重伝建保存地区並びに町並み保存地区』。

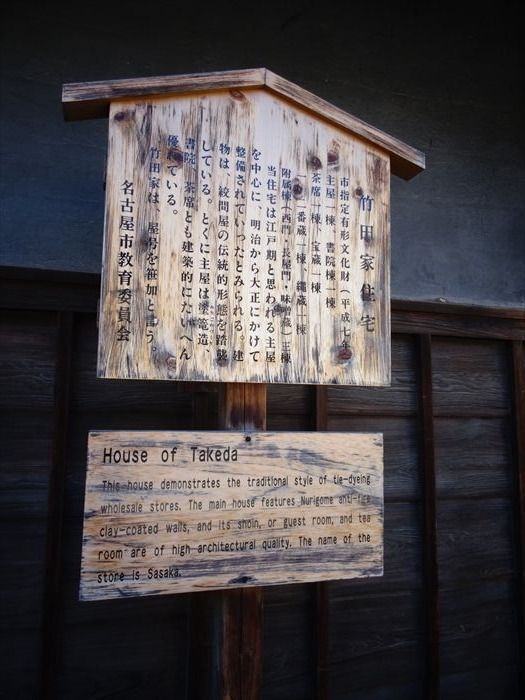

左手に『竹田家住宅』。

竹田家は、有松絞の開祖竹田庄九郎の後裔で300年以上の伝統を持ち、有松における

代表的家系の一つです。

江戸末期における屋敷全体は、小田切春江によって描かれた俯瞰図でもうかがい知ることができ、

正面外観の様子は、同じく春江の筆「尾張名所図絵巻之六」でも知られます。俯瞰図の右上に

描かれている「申々居」は、春江院(緑区大高町)に移築され現存しており、棟の鬼瓦には、

家紋の菱印が認められます。

主屋は、木造切妻造二階建、桟瓦葺、平入りですが、明治から大正にかけて屋根を上げ、

しっかりした2階形式にし、表側に下屋(庇)を付設し土庇にしたり、出格子窓を造り、

併せて、「申々居」移築あとの敷地に新たに書院が建造され、主屋と書院との間の間取りも

大幅に改築されています。また、屋敷内の南方に、築200年以上とされる茶室「裁松庵」がある。

同家の造りは、絞問屋としてはもとより、接客用としての性格も強く、右側の門や玄関、書院、

茶室などはこれらを具体的に示すものです。外観の偉容は、全盛時代の有松の豪華さを誇った

代表的な建築の面影を偲ぶことが出来ます。

『竹田家住宅』

「市指定有形文化財(平成7年)

主屋一棟、書院棟一棟、茶席一棟、宝蔵一棟、一・二番蔵一棟、縄蔵 一棟、

附属棟(西門・長屋門・味噌蔵)三棟

当住宅は江戸期と思われる主屋を中心に、明治から大正にかけて整備されていったとみられる。

建物は、絞問屋の伝統的形態を踏襲している。

とくに主屋は塗籠造、書院、茶席とも建築的にたいへん優れている。

竹田家は、屋号を笹加と言う。」

看板には屋号『絞染類 笹加』と。

のれんの上の屋根に「明治期のガス灯」が残る。

有松絞りの傘が入口に。

玄関?の看板には「竹田嘉兵衛商店」という会社名も。

内部。

左側前方に『木全家』、『岡田家』、『山田家』そしてその先に『岡家』。

左手に『岡家住宅』が。

当住宅は、江戸時代末期の建築で、当時は丸屋丈助の店として、小田切春江の錦絵にも

描かれています。

敷地は奥行が深く、主屋は木造切妻造二階建、桟瓦葺、土庇付の建物で、二階窓は優美な縦格子、

塗篭漆喰塗になっています。お勝手の釜場の壁は、防火上の配慮から柱を巻き込んで

塗りこめられた土壁が、独特の波形を描いています。

主屋の裏の敷地に、座敷、作業場、東倉、西倉が立ち並んでいます。有松の幕末における典型的な

町屋形態を示しています。

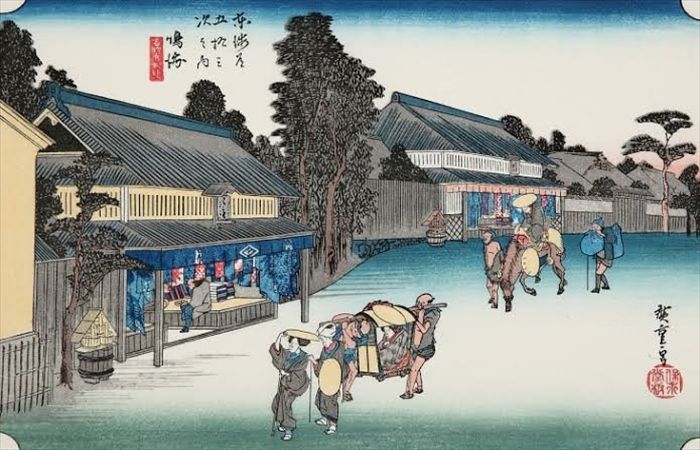

『広重 東海道五拾三次 鳴海 名物有松絞』

駕籠に乗った女性と馬に乗った女性が供を連れて街道を行く。絞りを買いに来たのだろう。

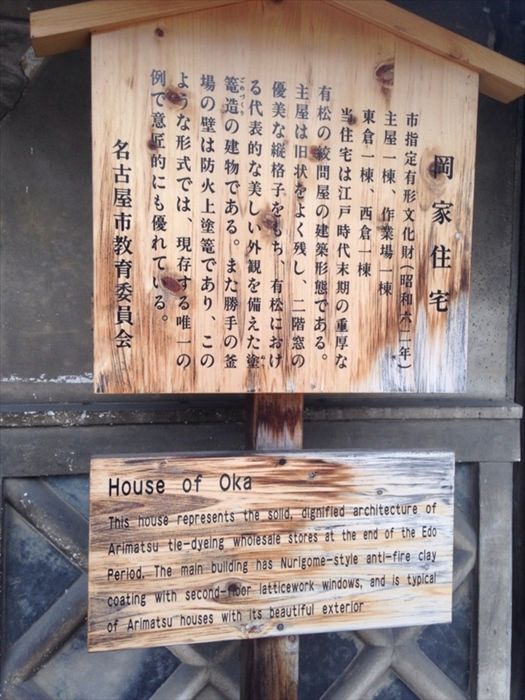

主屋 一棟、 作業場 一棟、東倉 一棟、 西倉 一棟

当住宅は、江戸時代末期の重厚な有松の絞問屋の建築形態である。

主屋は旧状をよく残し、二階窓の優美な縦格子をもち、有松における代表的な美しい

外観を備えた塗籠造の建物である。また勝手の釜場の壁は防火上塗籠であり、

このような形式では現存する唯一の例で、意匠的にも優れている。

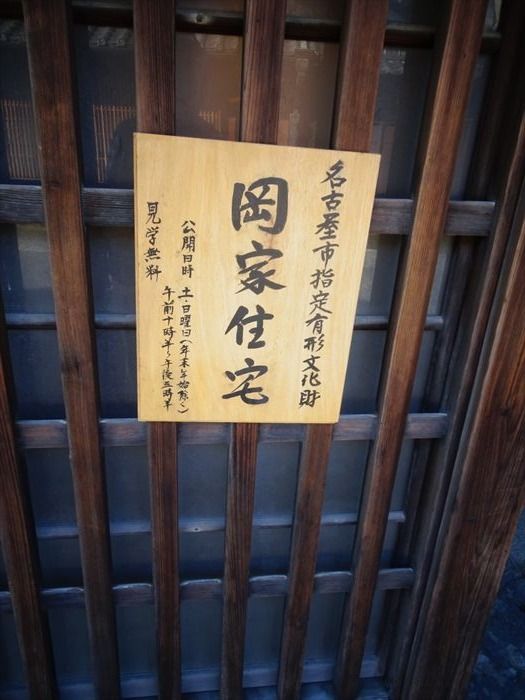

『名古屋市指定有形文化財 岡家住宅』。

「岡家住宅

市指定有形文化財(昭和六ニ年)

主屋一棟、作業場一棟

東倉一棟、西倉一棟

当住宅は江戸時代末期の重厚な有松の絞問屋の建築形態である。主屋は旧状をよく残し、

二階窓の優美な縦格子をもち、有松における代表的な美しい外観を備えた塗篭造の建物である。

また勝手の釜場の壁は防火上塗篭であり、このような形式では、現存する唯一の例で意匠的にも

優れている。」

『岡家住宅』内部。

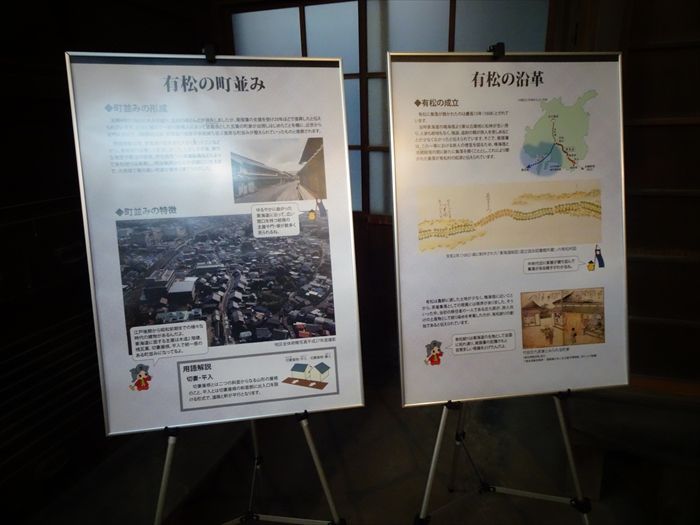

有松に関する様々な紹介パネルが展示されていた。

『有松の町並み』と『有松の沿革』。

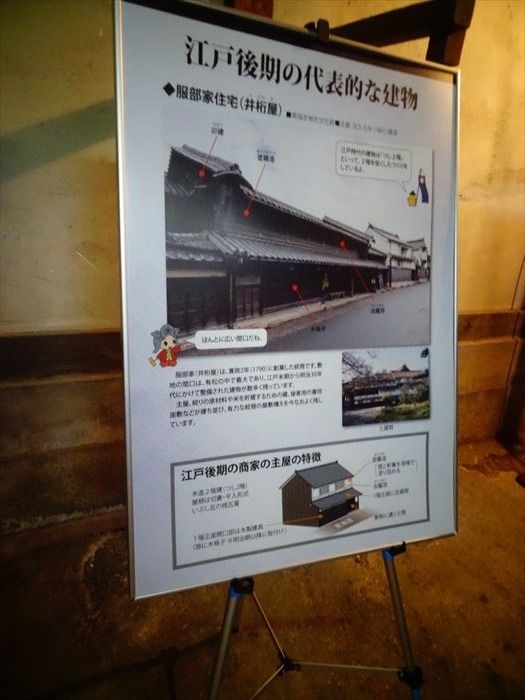

『江戸後期の代表的な建物』

「竹田家住宅(竹田嘉兵衛商店)」

『江戸後期の代表的な建物』

「服部家住宅(井桁屋)」

服部家は1790年創業の絞り問屋。屋号が井桁屋。11棟の建物が県の有形文化財。

主屋の2階は黒漆喰の塗り籠造、屋根に卯建が上がる。土蔵は漆喰の塗り籠造、腰はなまこ壁で

防火対策を行っている。連子格子、虫籠窓等、美しい姿の江戸時代の建物。

『岡家住宅の概要』

『明治期の代表的な建物』

「中濱家住宅」

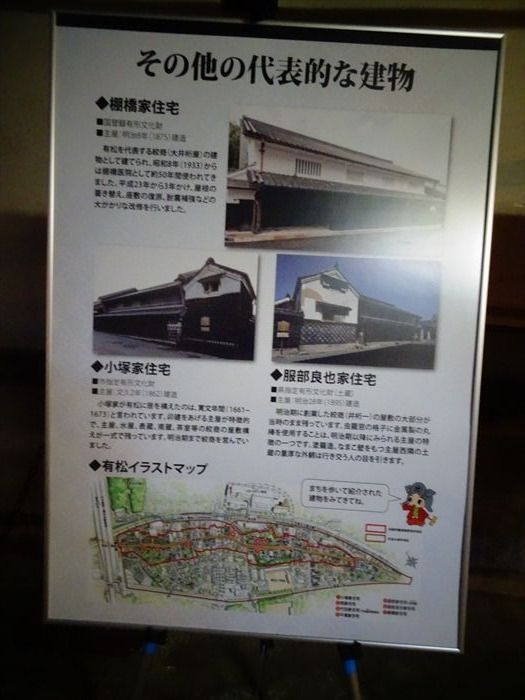

『その他の代表的な建物』

「棚橋家住宅」、「小塚家住宅」、「服部良也家住宅」。

『岡家住宅』の屋根の明り採り。

この「絞りはっぴ」を着て記念撮影ができるとのこと。

畳表も美しく。

天井を見上げる。

右手にあった建物の郵便ポスト。

前方に「名古屋第二環状自動車道」の高架が見えて来た。

正月の牛蒡注連の如きものを縦にし連子格子に取り付け花挿に。

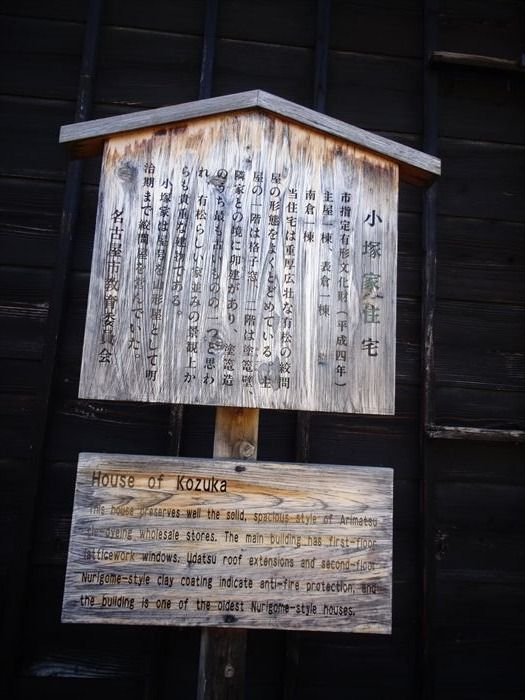

『小塚家住宅』

『小塚家住宅』

「市指定有形文化財(平成四年) 主屋一棟、表倉一棟、南倉一棟

当住宅は、重厚広壮な有松の絞問屋の形態をよくとどめている。

主屋の一階は格子窓、二階は塗籠壁、隣家との境に卯建があり、塗籠造のうち最も古いものの

一つと思われ、有松らしい家並みの景観上からも貴重な建物である。 小塚家は屋号を

山形屋として明治まで絞問屋を営んでいた。 」

「祝 重伝建選定記念」の短冊がぶら下がっている有松絞提灯。

提灯を有松絞りの絞りを施して包んでいるのであろう。

『重伝建』とは『重要伝統的建造物群』保存地区の事。

ここにも『卯建(うだつ)』が。

左手にあったのが『文章嶺(ふみのみね)天満宮』社標石柱が。

有松天満社がこの先100mの場所にあると。

天満社が有松に勧請された年代は詳(つまび)らかでないが、江戸時代後期の『尾張名所図会』に

よれば次のように記されている。

文章嶺(ふみのみね):祇園寺の後の山をいふ。天満宮を安置す。神廟もと祇園寺境内に

ありしが、寛政の初め、寺僧卍瑞(まんずい)の開基にして、数千人より捧げし詩歌文章等を

この山頂に埋め置き、文政七年(1824年)、その上に今の神廟を基立し、あらたに八ツ棟造りの高廟を構え、以前に百倍の荘厳とはなりぬ。こは当所有信のやから、莫大な資材を寄附せしとぞ。

それよりして文章嶺と称す。山の中腹に滝あり。いろはの滝という。これ御手洗なり。

また瑞垣の内に、冷泉為泰卿御自筆の御詠をそのまま石に彫りて建つ。今左に記して以て

世に公にす。有松天満社の祭神は、菅原道真公。

社標石柱の前には『切通し』の文字が。

東海道筋の祇園寺東から北へ入り天満社の鳥居までの約 150m程で天満社山道へ導く参道。

この切通し入り口には、天保 13 年(1842)建立の常夜燈一対が立ち、それには刻銘が以下の

ように刻まれていた。

東側(正面):文章嶺天満宮(右)神徳昭 昭光放家門 祖業繁栄永福兒孫

西側 正面):文章嶺天満宮(左)天保十三年壬寅春正月吉日

竹田庄九郎直行・服部清兵衛守信 久田伊左エ門庸治

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12