PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

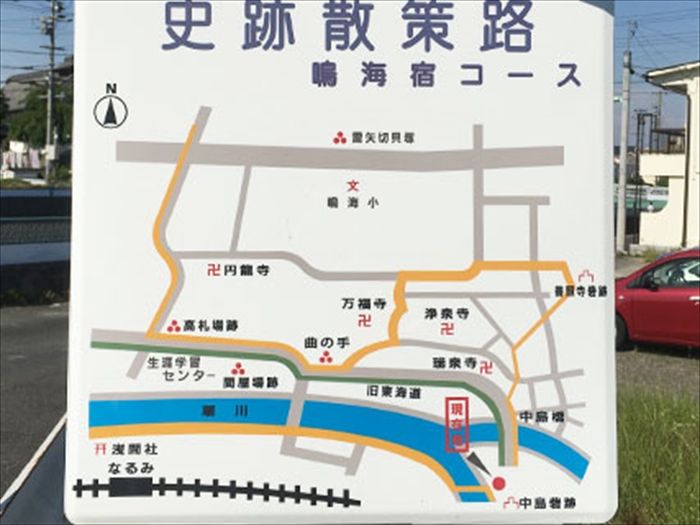

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

この『毛越川』はこの先で『扇川』に合流していた。

旧東海道を『鳴海宿』に向かって進む。

しばらくひたすら歩くと『月日教おうかんみち教会緑教会』が左手に。

『月日教おうかんみち教会緑教会』

どのような宗教法人なのであろうか?

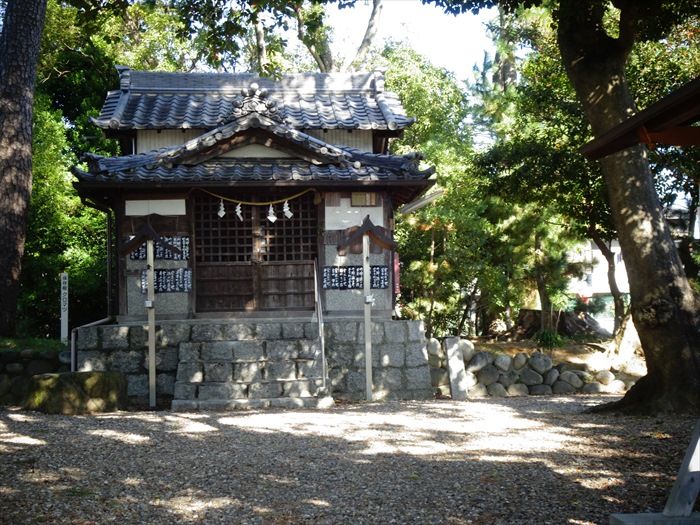

右手に『神明社』経の階段が。

階段に立札があり、この神社は 「元伊勢伝承の神社です」 と記されていた。

「元伊勢」というのは、倭姫が天照大神の鎮まる場所を探して各地をさまよっているとき、

その御神体である八咫鏡(やたのかがみ)を一時的に祀った場所をいい、元伊勢と称する神社は

愛知県にもいくつかあるのだと。

石の鳥居の先に拝殿が。

『神明社』の創建年代等は不詳であるが、境内には宝暦6年(1756)の「宿中安全」と刻まれた

『手水石』があった。

そして『拝殿』。

「『愛知縣神社名鑑』の諏訪社(諏訪山)の項を見ると、「昭和27年8月鳴海町字神明千八番地もと

村社神明社を合併、飛地境内神社とした」とある。

現在は曽根という地名になっているこのあたりは以前は神明という地名だったようだ。

曽根の町名は昭和51年以降のことで、字名の曽根田から来ている。」とのネット情報。

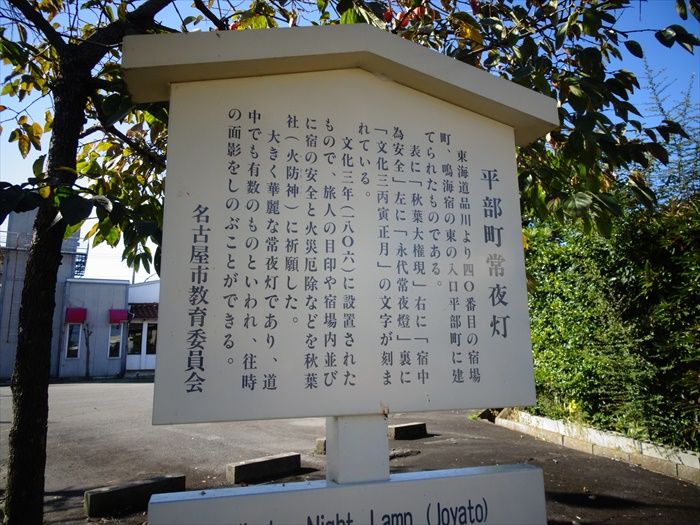

『平部北』交差点を渡った左手にあった『常夜燈』。

ここが『鳴海宿』の東の入口。

「平部町常夜燈

東海道品川より40番目の宿場町、「鳴海宿」の東の入口平部町に建てられたものである。

表に「秋葉大権現」右に「宿中為安全」左に「永代常夜灯」裏に「文化三丙寅正月」の

文字が刻まれている。

文化3年(1806)に設置されたもので、旅人の目印や宿場内並びに宿の安全と火災厄除などを

秋葉社(火防神)に祈願した。大きく華麗な常夜灯であり、道中でも有数のものといわれ、

往時の面影をしのぶことができる。」

現名古屋市緑区鳴海町平部の『鳴海宿』の旧東海道を進む。

『鳴海宿』の『鳴海』は古くは成海とも書き海に面していたが、今は土砂の堆積で海は遠く

離れてしまった。

鎌倉時代は鎌倉街道が通り、戦国時代は織田・今川両勢力の接触地点で、鳴海城が設けられた。

江戸時代から始まった木綿の鳴海絞は東海街道の名産品として人気をはくし、

現在も伝統産業として続いている。

本陣:1、脇本陣2:、旅籠68:、人口:3,643人

『鳴海宿』の町並みは平部町東端のここ秋葉常夜燈から始まり、平部町から中島町までは

ほぼ直線の旧東海道が走り、中島橋で扇川を渡ると相原町に入って行くのであった。

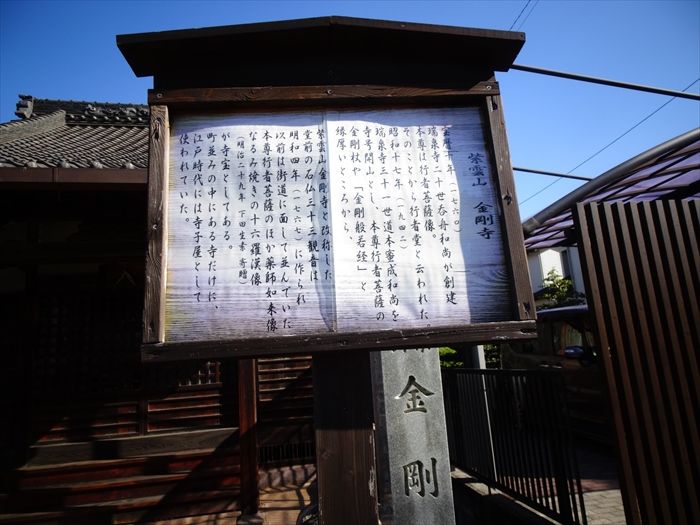

街道右手に曹洞宗の『紫雲山金剛寺

』が。

「紫雲山金剛寺

宝暦10年(1760)瑞泉寺20世呑舟和尚が創建、本尊は行者菩薩像。

そのことから行者堂と云われた。昭和17年(1947)瑞泉寺31世道本蜜成和尚を寺号開山とし、

本尊行者菩薩の金剛杖や金剛般若経と縁深いところから、紫雲山金剛寺と改称した。

堂前の石仏三十三観音は明和4年(1767)に作られ、以前は街道に面して並んでいた。

本尊行者菩薩のほか薬師如来像、なるみ焼きの十六羅漢像が寺宝としてある。

町並みの中にある寺だけに、江戸時代には寺子屋として使われていた。」

『金剛寺本堂』。

扁額には『金剛寺』。

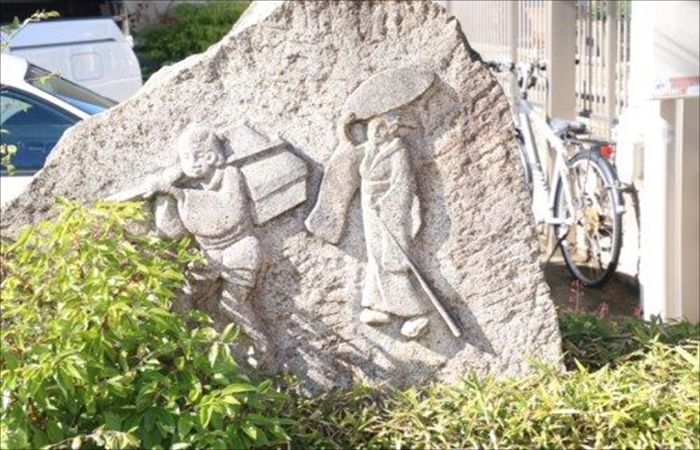

『クロマツと旅姿碑』

先に進むと左手の民家前にクロマツがあり、その傍らに『旅姿碑』が建っていた。

編笠女と手代?飛脚?の『旅姿碑』。

『中島橋』の手前を左折して扇川と手越川の川縁を回り込んで行くと、標識の先10m程先に

『中島砦跡(なかじまとりであと)』の案内板が民家のフェンスに。

名鉄鳴海駅より扇川に沿って約500mほど歩くと、扇川と手越川の合流地点に。

(橋の袂に案内板がある。)中島砦は、この三角州に築かれていた砦なのだと。

現在は、遺構は何も残っていないようだ。

永禄2年(1559)織田信長が今川義元の尾張進攻に備えて築いた砦であり、桶狭間の戦い後、

その役目を終えたのだと。

『中島砦跡(なかじまとりであと)』の案内板があった個人宅の庭に1927年(昭和2年)に

鳴海町により建立された『中島砦跡』碑が隠れるようにあったのであった。

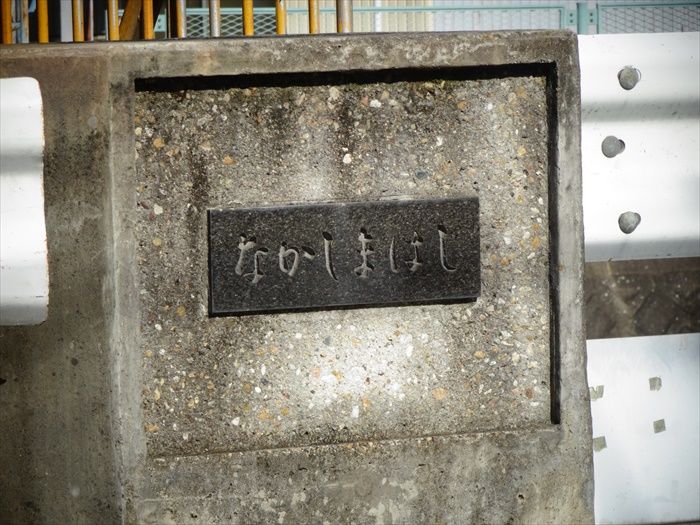

そして旧東海道に戻ると前方に橋が。

『中島橋(なかしまはし)』と濁らないようであった。

下を流れる川は『扇川』。

『扇川』 に架かる『中島橋

』

を渡ると相原町へ入って行くのであった。

そして右手前方に立派な山門を持つ寺が現れた。

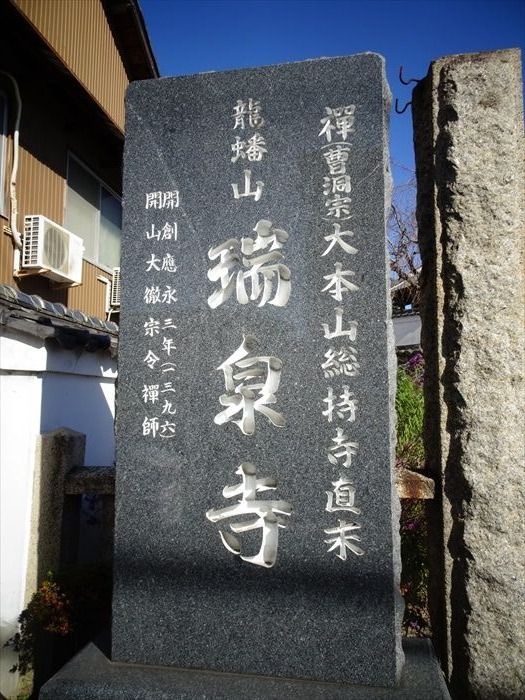

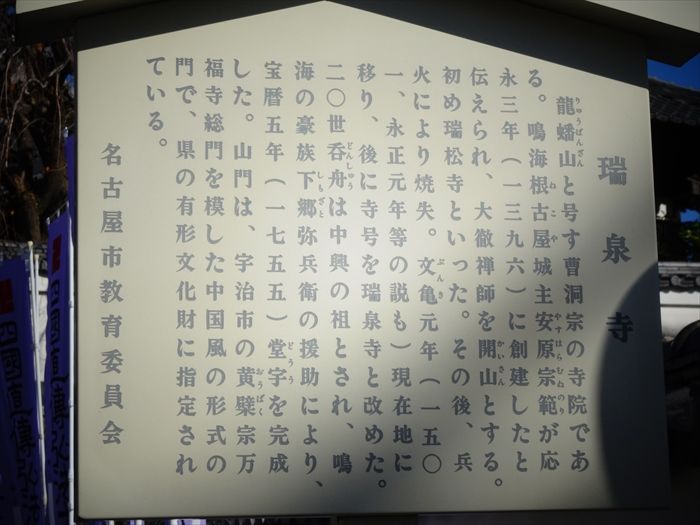

『瑞泉寺』

曹洞宗大本山総持寺直末の『龍蟠山瑞泉寺』。

瑞泉寺は、鳴海根古屋城主安原宗範が応永3年(1396)に創建したと伝えられ、

大徹禅師を開山とする。 初め瑞松寺と称し、その後、兵火により焼失し、 文亀元年(1501)

現在地に移り、後に寺号を瑞泉寺と改めた。山門は、切妻屋根の中央部が上方に突き上がった、

宇治の万福寺の総門を模したもので、県の有形文化財に指定されている。

『禅(曹洞宗)大本山総持寺直末 龍蟠山瑞泉寺』と刻まれた寺標石柱。

「龍蟠山(りゅうばんざん)と号す曹洞宗の寺院である。

鳴海根古屋(ねこや)城主安原宗範(やすはらむねのり)応永三年(1396)に創建したと伝えられ、

大徹禅師を開山とする。初め瑞松寺といった。その後、兵火により焼失。文亀元年(1501、

永正元年等の説も)現在地に移り、後に寺号を瑞泉寺と改めた。二十世呑舟は中興の祖とされ、

鳴海の豪族下郷弥兵衛の援助により、宝暦五年(1755)堂宇を完成した。

山門は、宇治市の黄檗宗(おうばくしゅう)万福寺総門を模した中国風の形式の門で、

県の有形文化財に指定されている。」

「アメジストセージ」?の花が参道脇に。

実物はもっと赤紫色をしていたが、写真に写すとこんな色に・・・・。

白塀に映る陰も美しかった。

京都府宇治市の黄檗宗万福寺総門を模したという宝暦5年(1755)の『山門』。

『山門』は、三間一戸の重層門で、主柱の前後に控柱を4本たてた四脚門の形式をとり、

屋根は本瓦葺で、中央を一段上げて造られていた。

山門の左右に接続している建屋が、ただの塀ではなく、回廊であった。

屋根両端に鯱(しゃち)。

『山門』から『本堂』を。

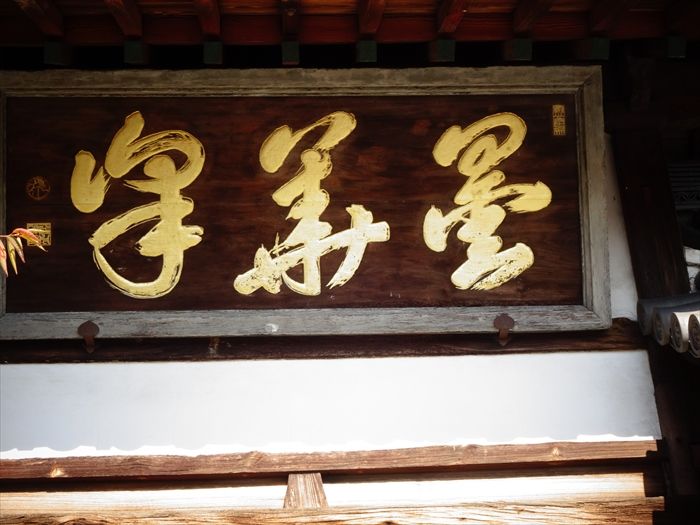

山門に掛かる「曇華峰(どんげぼう)」の扁額。

曇華峰は山号の別称。

天保11年(1840)の手水石が置かれた『手水舎』。

寛延元年(1748)の『鐘楼』。

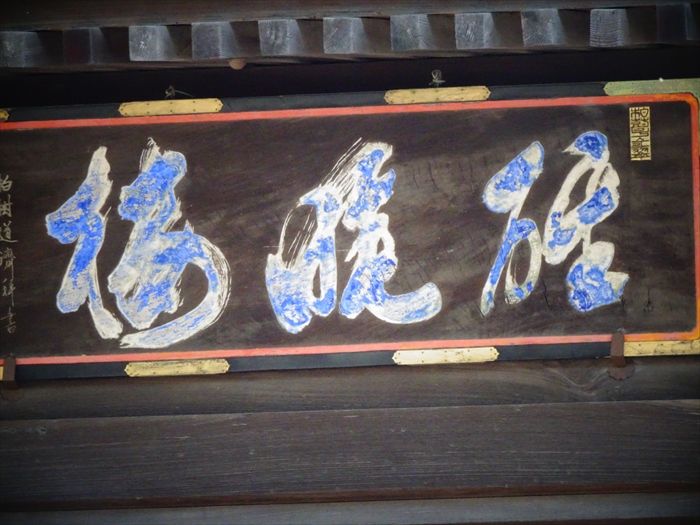

扁額の文字は『???』。

宝暦5年(1755)の『瑞泉寺本堂』。

『本堂』に近寄って。

前庭には見事な景色で小石が敷き詰められていた。

本堂に掛かる『龍蟠山』の扁額。

『本堂』内部を撮ったのであるが・・・。

慶應3年(1867)の『僧堂』。

僧堂に掛かる『選佛場』の扁額。

『弘法堂』。

『境内』。

『瑞泉寺』から鳴海の町並みを見る。

次に右手路地に入り『万福寺』山門の前を通って『木林山 浄泉寺』を訪ねた。

浄土真宗の寺院がある。永享四年(1432)鳴海の領主森山左近三郎吉勝が帰依し入道浄空と

なって浄泉寺を創建したのが始まりという。

文明十年(1478)兵火により三町(330m)南の現在地に移転していると。

『山門』と『鐘楼』。

『山門』。

扁額『木林山』。

『境内』の正面に『本堂』。

斜めから『本堂』を。

『手水舎』。

『納骨堂』。

扁額『横超門』??

『鐘楼』。

『日本武 天に森山 地に熱田 草薙鳴海』と刻まれた石碑。

『浄泉寺』から『万福寺』を見る。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12