PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

前方右手、床屋さんの店先にある赤・青・白の三色のクルクル回る看板の横に立札が。

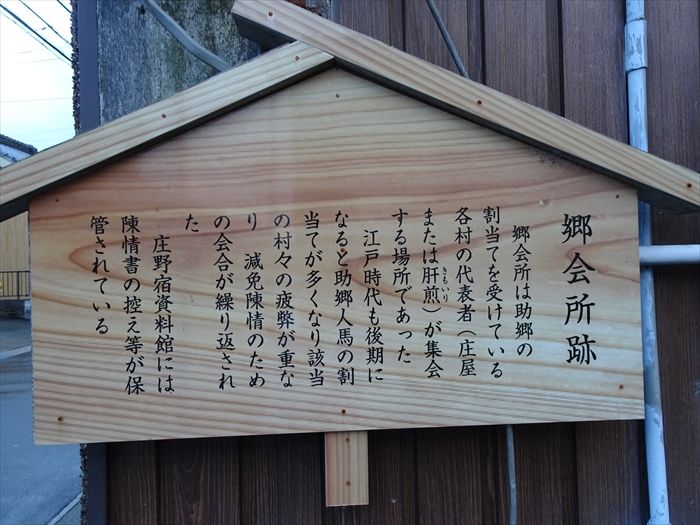

脇本陣跡から3軒程先の理容伊藤が『郷会所跡』であり、壁に比較的新しい案内板が貼られていた。

「郷会所跡

郷会所は助郷の割当てを受けている各村の代表者(庄屋または肝煎)が集会する場所であった。

江戸時代も後期になると助郷人馬の割当てが多くなり該当の村々の疲弊が重なり、

減免陳情のため会合が繰り返された。庄野宿資料館には陳情書の控え等が保管されている。」

「肝煎(きもいり)」という役職があった事を初めて知ったのであった。

更に先に進み路地を右に入ると、正面に真宗仏光寺派の『常楽寺』があった。

『常楽寺 山門』。

『本堂』。

『本堂』の龍の透かし彫り。

『鐘楼』。

常楽寺から程なく、右手にあったのが『川俣神社』。

旧東海道に面した社標に『延喜式内川俣神社』とあるので、延喜年間(901-22)の時代に、

すでに存在していた神社である。

天保15年(1844)の対の常夜燈も参道入口に。

境内には、昭和44年に三重県指定天然記念物に指定された推定樹齢300年のスダジイ・

椎の木があった。

大正6年(1917)の『一の鳥居』と左に『吽形の狛犬』。

『御神橋』と『二の鳥居』。

『川俣神社拝殿』。

推定樹齢300年の『スダジイ』。

「川俣神社のスダジイ

スダジイはブナ科の常緑樹で、わが国では暖地に自生している。

葉は広楕円の革質で厚く、葉の裏は淡褐色である。初夏に雌雄の花をつけ、果実は小粒でかたい。

この樹は高さ11m、地上の幹回り約5mの巨木である。」

地上の幹回り約5mの巨木であると。

旧東海道の住宅街を進む。

さらに先に進むと十字路角に『庄野宿碑』が建っており、

この辺りが庄野宿の西口になるようであった。

『東海道 庄野宿』碑。

庄野宿を出ると国道1号線に突き当たった。

かつての旧東海道は直線状---に道があったが、国道1号線と県道637号線が通っているため、

案内図に従って―の道をを国道1号線のガードを潜り、その先で県道637号線のガード潜り抜けて

迂回して行ったのであった。

案内に従い進む。

正面の国道1号線に向かって歩く。

高架が県道637号線です。

迂回路を抜けると、右から回り込んできた道と合流し、旧道に復帰した。

鈴鹿市農村集落汚水配管のマンホール蓋。

水のきれいな川でしか産卵、生息しないなど、川にトンボが飛んでいる事で清流をイメ-ジし

生活環境の整備と美しい自然を守っていこうという思いが込められているのであった。

先に進んで、街道がやや右にカーブするところの左手筋角に、「平野道と刻まれた

大正3年(1914)の『道標』があった。

その手前に新しい『平野道道標』があり、「いぼとり地蔵この奥50m」とある。

南の鈴鹿川を渡ると「平野町」という町がある。そこへ行く道なのであろう。

奥に入って行くと突当り右手に地蔵堂があり、汲河原のいぼとり地蔵尊が祀られていた。

鈴鹿川堤防に向かって進む。

鈴鹿川堤防脇の『地蔵堂』。

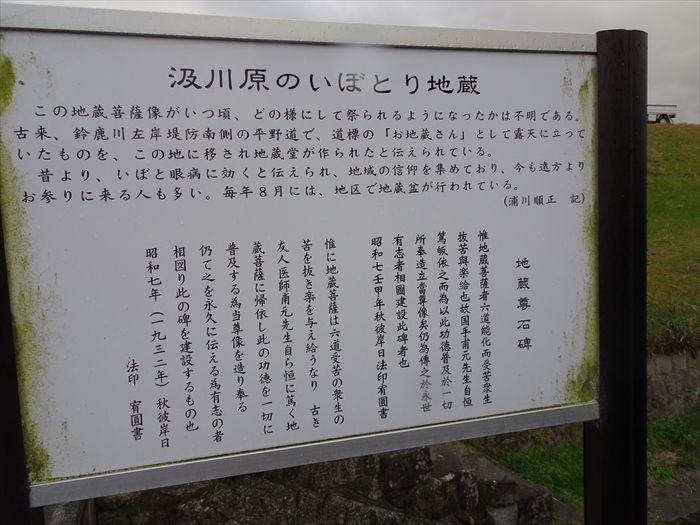

「汲川原のいぼとり地蔵

この地蔵菩薩像がいつ頃、どの様にして祭られるようになったかは不明である。

古来、鈴鹿川左岸堤防南側の平野道で、道標の「お地蔵さん」として露天に立っていたものを、

この地に移され地蔵堂が作られたと伝えられている。

昔より、いぼと眼病に効くと伝えられ、地域の信仰を集めており、今も遠方よりお参りに

来る人も多い。毎年8月には、地区で地蔵盆が行われている。」

『いぼとり地蔵尊』。

道標のようで、文字が刻まれているが判読できないのであった。

漢文で刻まれた『地蔵尊碑』。

「惟に地蔵菩薩は六道受苦の衆生の苦を抜き楽を与え給うなり

古き友人医師甫元先生自ら恒に篤く地蔵菩薩に帰依し此の功徳を一切に普及する為当尊像を

造り奉る

仍て之を永久に伝える為有志の者相図り此の碑を建設するもの也

昭和7年(1932)秋彼岸日 法印 宥圓書」の意が刻まれているのだと。

そして旧東海道に戻り進む。

左手に寺の屋根が見えたが、通り過ぎたことに気づき戻る。

路地の先に浄土真宗本願寺派の『富田山真福寺』の『山門』が。

『浄土真宗本願寺派 富田山真福寺』寺標。

『鐘楼』。

『真福寺 本堂』

『経堂』であろうか。

扁額には『???』

境内の『勸学實性院釋達立』碑。

真福寺の先で集落が途絶えると、小川の手前右手に、『従是東神戸領』と刻まれた継接ぎをした

神戸領界石が建っていた。

傍らには、『山神碑』、文化10年(1827)の『手水石』、『常夜燈』などもあった。

三重県の鈴鹿山脈の麓では集落ごとに碑を建て、『山の神』を祀っていたと。

この石碑もその一つだと。

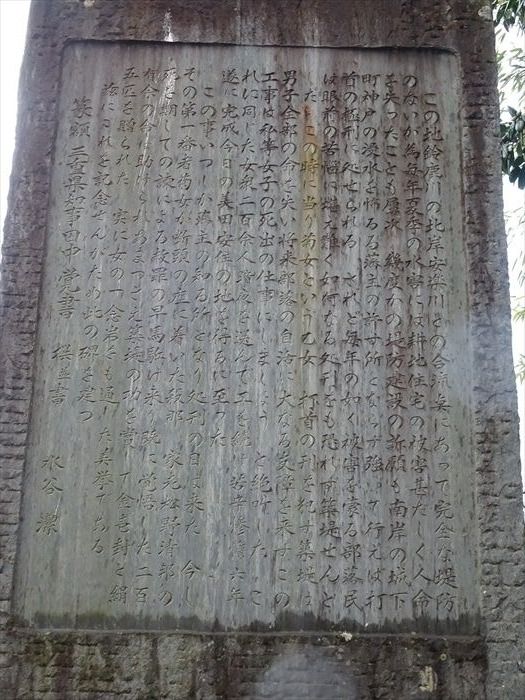

『神戸領界石』の向かい側に『女人堤防碑』が建っていた。

この辺りは鈴鹿川と安楽川の合流点で、度重なる氾濫により被害が続き、文政12年頃、

神戸藩に何度も修築を申し出たが許されず、女性たちが禁を犯し打ち首を覚悟で堤防を

補強したところである。

『女人堤防碑』。

『女人堤防碑』の碑文をズームで。

「女人堤防碑文

この地、鈴鹿川の北安楽川との合流点にあって、安全な堤防がない為、毎年夏期の水害には、

耕地・住宅の被害甚だしく人名を失ったことも屡次、幾度かの堤防建設の訴願も、南岸の

城下町神戸の浸水を怖るる藩主許す所とならず、強いて行えば打首の極刑に処せられる。

されど、毎年の如く被害を蒙る部落民は眼前の苦悩に耐え難く、如何なる処刑をも恐れず

築堤せんとした。この時に当たり菊女という乙女、打首の刑を犯す築堤は、男子全部の命を

失い将来部落の自活に大いなる支障を来す。この工事は、私等の死出の仕事にしましょうと

絶叫した。これに同じた女衆二百余人、暗夜を選んで工事を続け、苦心惨憺六年遂に完成、

今日の美田、安住の地を得たるに到った。

この事、いつしか藩主の知るところとなり、処刑の日は来た。今しその第一番者菊女が

断頭の座についた刹那、家老松野清邦の死を期しての諫による赦罰の早馬駆け来たり既に

覚悟した二百余名の命は助けられ、あまつさえ、築堤の功を賞して金一封と、絹五匹を贈られた。

実に女の一念岩をも通した美挙である。

茲にこれを記念せんがためこの碑を建つ」

明治33年(1900)の『神戸領界石』。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12