PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版 法界院(… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【椿 搾り西王母 ・ … New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【椿 搾り西王母 ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 花

根府川駅を後にし、県道740号線・小田原湯河原線を西に進む。

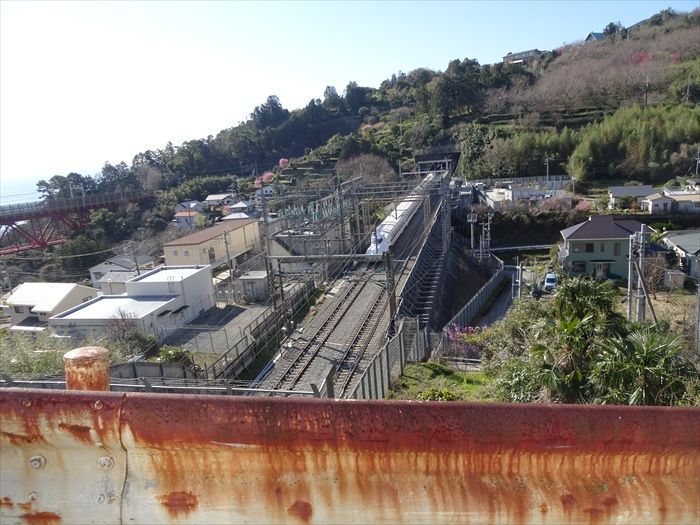

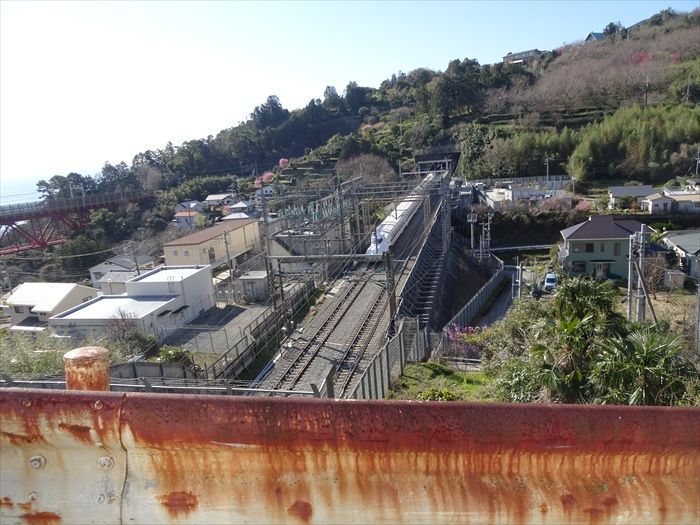

小さな下り坂の路地に入ると左手下に東海道線が再び姿を表す。

そして白糸川の脇まで下り、『白糸川橋梁』を見に行く。

『白糸川』の流れ。

白き流れが陽光に輝く。

前方の東海道新幹線の高架橋の下を潜って進む。

その先に『白糸川橋梁』が姿を現す。

白糸川に架かる橋を渡ると左手のカーブの場所に案内板があった。

『根府川関所跡』案内板。

東海道の脇街道であり、熱海や伊豆へ通じる根府川道の関門として、この地に根府川関所は

設置されました。

されており以後、明治維新のため明治2年(1869)に廃止されるまでの約250年間に渡り、

明六つ(午前6時頃)の開門から暮六つ(午後6時頃)の閉門まで、破れば磔(はりつけ)に

より罰せられることもある厳しい掟により通行が取り締まられていました。

箱根関所のほか、小田原藩内には、仙石原、矢倉沢、川村、谷ヶにも関所が設けられましたが、

根府川関所は常駐する役人の数が箱根に次ぐ多さで、要衝として重要視されていたことが

うかがえます。根府川関所は白糸川の南側にありました。関東大震災前までは礎石もあり、

当時の様子がうかがえたそうですが、震災により埋没し、その後の新幹線の工事等により

川の形も変化してしまい、関所跡は、現在、川底となっています。」

『潮騒の駅根府川駅・江之浦漁港コース』案内。

『白糸川橋梁』に向かって引き返す。

そして『白糸川橋梁』が正面に。

橋長:24mの鉄道橋・鋼ワーレントラス橋で、鉄道マニアに人気が高い。

海岸線に近く、赤く塗装されたこの橋は、いわゆる鉄橋のイメージを

大いに感じさせてくれるのであった。

初代の橋梁は1922年(大正11年)に、根府川駅と真鶴駅の間に竣工。径間150フィートの

複線上路トラスが3連と、その前後に径間40フィートの単線プレートガーダーが各2径間架かる

構造であった。竣工翌年の1923年9月1日。関東大震災により背後の山が崩壊し、土石流が

押し寄せて壊滅的な被害を受ける。3連トラスのうち一つは泥流に押し出され行方不明、

一つは大破して泥流に埋没し、残る一つも一部が泥流に埋没したと。

根府川駅の真鶴駅寄り(南側)、西側に相模湾に開けた谷筋に南北に架かり、在来線の

東海道本線の複線を渡す。下流側に国道135号(真鶴道路旧道)、上流側に東海道新幹線の

橋梁が並行する。鉄道撮影のスポットとしても知られ、1991年にはかながわの橋100選に

選定された。

地形的要因から特に南風の時には強風が観測され、しばしば列車の運行規制を受けた。

この区間の東海道本線は首都圏と東海地方・西日本を結ぶ物流の動脈であるとともに、

伊豆半島への観光路線としても重要であるため、風への対策が求められた。1991年に、

車窓からの景色を極力損なわないよう60%充実金網方式の防風柵が設置された。

この対策により、使用開始後1年間の実績で従前に比べ運転中止日数約80%減、

運転中止本数約90%減の効果が見られているのだと。

『白糸川橋梁』を真下から見上げる。

更に進むと右手路地の角には『釈迦堂入口』と書かれた石碑があった。

『白糸川橋梁』沿いに白糸川に向かって進む。

小さな橋を渡る。

橋を渡里ながら右手に見えたのが、白糸川と『釈迦堂』。

白糸川の下流には国道135号線に架かる『新白糸橋(しんしらいとばし)』が見えた。

再び『白糸川橋梁』を見上げると、『防風柵』がはっきりと確認できたのであった。

国鉄時代はトラスが白色に塗装されていたが現在は赤色に。

右手前方の『釈迦堂』に向かって進む。

『釈迦堂』。

大正関東地震の前は高台に位置していたこの『釈迦堂』は、震災により土砂の中に埋まったが、

その後、釈迦像は見た目は無傷で掘り出された。被害のなかった釈迦像への信仰は高まり、

釈迦堂は再建され、現在は地下の洞の中で昔のままの姿を見ることができるのだと。

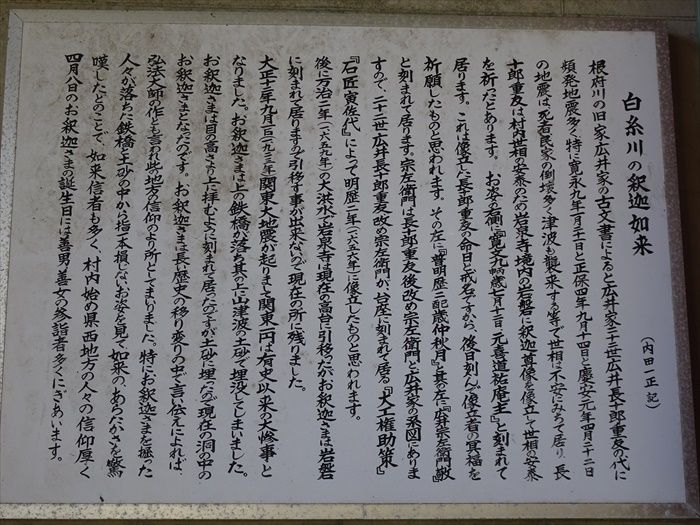

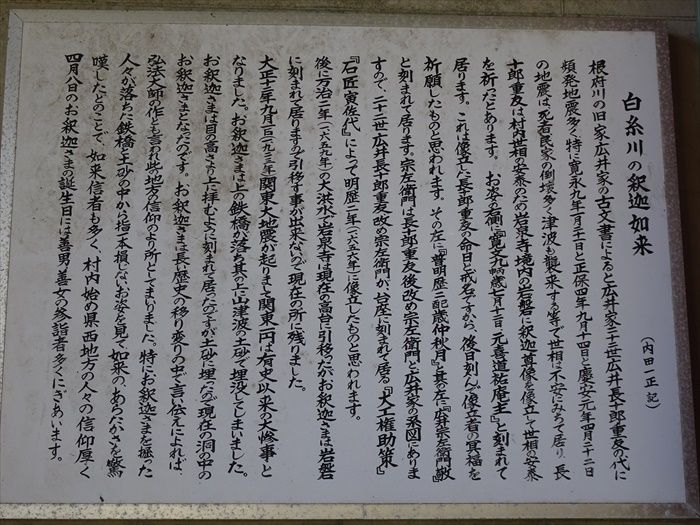

「根府川の旧家広井家の古文書によると広井家二十二世広井長十郎重友の代に頻発地震多く

特に寛永九年一月二十一日と正保四年九月十四日と慶安元年四月二十二日の地震は、

死者、民家の倒壊多く津波も来襲する等で世相は不安に満ちて居り、長十郎重友は村内世相の

安泰のため岩泉寺境内の岩盤に釈迦尊像を像立して世相の安泰を祈ったとあります。

お姿の右側に『寛文九申丙歳七月十二日、元喜道祐庵主』と刻まれて居ます。

これは像立した長十郎重友の命日と戒名ですから、後日刻んで像立者の冥福を祈願したものと

思われます。その左に『普明暦二配歳仲秋月』と其の左に『広井宗左衛門敬』と

刻まれて居ります。

宗左衛門は長十郎重友後改め宗左衛門と、広井家の系図にありますので、二十二世広井長十郎

重友改め宗左衛門が、台座に刻まれて居る『大工権助策』『石匠寅佐代』によって

明暦二年(一、六五六年)に像立したものと思われます。

後に万治二年(一、六五九年)の大洪水で岩泉寺は現在の高台に引移ったがお釈迦様は岩盤に

刻まれて居りますので引移す事ができないので現在の場所に残りました。

大正十二年九月一日(一、九二三年)関東大地震が起こりまして関東一円は有史以来の

大惨事となりました。

お釈迦さまは上の鉄橋が落ち其の上に山津波の土砂で埋没してしまいました。

お釈迦さまは目の高さより上に拝むように刻まれて居たのですが、土砂に埋まったので

現在の洞の中のお釈迦さまとなったのです。お釈迦さまは長い歴史の移り変わりの中で

言い伝えによれば、弘法大師の作とも言われ此の地方の信仰のより所としてまいりました。

特にお釈迦さまを掘った人々が落ちた鉄橋と土砂の中から指一本損じないお姿を見て、

如来の、あらたかさを驚嘆したとのことで、如来信者も多く、村内始め県西地方の人々の

信仰厚く四月八日のお釈迦さまの誕生日には善男善女の参詣者多くにぎあいます。」

真っ赤な『華厳釈迦如来』の幟と『釈迦如来』と書かれた扁額。

階段を降りると左手にコンクリートで保護された『釈迦堂』が。

地下の洞内岩盤に浮き彫りの明暦2年造立釈迦如来像が刻まれていた。

『釈迦堂』前から『白糸川橋梁』を見上げる。

車への帰路に再び国道135号線の『新白糸橋』を正面に。

『白糸川橋梁』には2本のコンクリート基礎が川床から立ち上がっていた。

『潮騒の駅根府川駅・江之浦漁港コース』案内道標。

そして車に戻り、『おかめ桜まつり』の第4会場の『オーランジェ・ガルデン』に到着。

ここの『おかめ桜』も思いっきり満開。

その先にあったのが『オレンジ橋』。

この橋は『ヒルトン小田原リゾート&スパ』に繋がっているのだと。

山の上に『ヒルトン小田原リゾート&スパ』が垣間見えた。

『オーランジェ・ガルデン』の直売場。

オーランジェ(フランス語:Orangette)とは、砂糖漬けの柑橘類の皮(ピール)を

チョコレートで包んだフランス生まれの菓子のことのようだ。

『おかめ桜』3年物の苗木を500円で購入、そして「楊貴妃」という苗木も一緒に。

『おかめ桜』の下にはベンチも。

『おかめ桜』をズームで。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

小さな下り坂の路地に入ると左手下に東海道線が再び姿を表す。

そして白糸川の脇まで下り、『白糸川橋梁』を見に行く。

『白糸川』の流れ。

白き流れが陽光に輝く。

前方の東海道新幹線の高架橋の下を潜って進む。

その先に『白糸川橋梁』が姿を現す。

白糸川に架かる橋を渡ると左手のカーブの場所に案内板があった。

『根府川関所跡』案内板。

東海道の脇街道であり、熱海や伊豆へ通じる根府川道の関門として、この地に根府川関所は

設置されました。

されており以後、明治維新のため明治2年(1869)に廃止されるまでの約250年間に渡り、

明六つ(午前6時頃)の開門から暮六つ(午後6時頃)の閉門まで、破れば磔(はりつけ)に

より罰せられることもある厳しい掟により通行が取り締まられていました。

箱根関所のほか、小田原藩内には、仙石原、矢倉沢、川村、谷ヶにも関所が設けられましたが、

根府川関所は常駐する役人の数が箱根に次ぐ多さで、要衝として重要視されていたことが

うかがえます。根府川関所は白糸川の南側にありました。関東大震災前までは礎石もあり、

当時の様子がうかがえたそうですが、震災により埋没し、その後の新幹線の工事等により

川の形も変化してしまい、関所跡は、現在、川底となっています。」

『潮騒の駅根府川駅・江之浦漁港コース』案内。

『白糸川橋梁』に向かって引き返す。

そして『白糸川橋梁』が正面に。

橋長:24mの鉄道橋・鋼ワーレントラス橋で、鉄道マニアに人気が高い。

海岸線に近く、赤く塗装されたこの橋は、いわゆる鉄橋のイメージを

大いに感じさせてくれるのであった。

初代の橋梁は1922年(大正11年)に、根府川駅と真鶴駅の間に竣工。径間150フィートの

複線上路トラスが3連と、その前後に径間40フィートの単線プレートガーダーが各2径間架かる

構造であった。竣工翌年の1923年9月1日。関東大震災により背後の山が崩壊し、土石流が

押し寄せて壊滅的な被害を受ける。3連トラスのうち一つは泥流に押し出され行方不明、

一つは大破して泥流に埋没し、残る一つも一部が泥流に埋没したと。

根府川駅の真鶴駅寄り(南側)、西側に相模湾に開けた谷筋に南北に架かり、在来線の

東海道本線の複線を渡す。下流側に国道135号(真鶴道路旧道)、上流側に東海道新幹線の

橋梁が並行する。鉄道撮影のスポットとしても知られ、1991年にはかながわの橋100選に

選定された。

地形的要因から特に南風の時には強風が観測され、しばしば列車の運行規制を受けた。

この区間の東海道本線は首都圏と東海地方・西日本を結ぶ物流の動脈であるとともに、

伊豆半島への観光路線としても重要であるため、風への対策が求められた。1991年に、

車窓からの景色を極力損なわないよう60%充実金網方式の防風柵が設置された。

この対策により、使用開始後1年間の実績で従前に比べ運転中止日数約80%減、

運転中止本数約90%減の効果が見られているのだと。

『白糸川橋梁』を真下から見上げる。

更に進むと右手路地の角には『釈迦堂入口』と書かれた石碑があった。

『白糸川橋梁』沿いに白糸川に向かって進む。

小さな橋を渡る。

橋を渡里ながら右手に見えたのが、白糸川と『釈迦堂』。

白糸川の下流には国道135号線に架かる『新白糸橋(しんしらいとばし)』が見えた。

再び『白糸川橋梁』を見上げると、『防風柵』がはっきりと確認できたのであった。

国鉄時代はトラスが白色に塗装されていたが現在は赤色に。

右手前方の『釈迦堂』に向かって進む。

『釈迦堂』。

大正関東地震の前は高台に位置していたこの『釈迦堂』は、震災により土砂の中に埋まったが、

その後、釈迦像は見た目は無傷で掘り出された。被害のなかった釈迦像への信仰は高まり、

釈迦堂は再建され、現在は地下の洞の中で昔のままの姿を見ることができるのだと。

「根府川の旧家広井家の古文書によると広井家二十二世広井長十郎重友の代に頻発地震多く

特に寛永九年一月二十一日と正保四年九月十四日と慶安元年四月二十二日の地震は、

死者、民家の倒壊多く津波も来襲する等で世相は不安に満ちて居り、長十郎重友は村内世相の

安泰のため岩泉寺境内の岩盤に釈迦尊像を像立して世相の安泰を祈ったとあります。

お姿の右側に『寛文九申丙歳七月十二日、元喜道祐庵主』と刻まれて居ます。

これは像立した長十郎重友の命日と戒名ですから、後日刻んで像立者の冥福を祈願したものと

思われます。その左に『普明暦二配歳仲秋月』と其の左に『広井宗左衛門敬』と

刻まれて居ります。

宗左衛門は長十郎重友後改め宗左衛門と、広井家の系図にありますので、二十二世広井長十郎

重友改め宗左衛門が、台座に刻まれて居る『大工権助策』『石匠寅佐代』によって

明暦二年(一、六五六年)に像立したものと思われます。

後に万治二年(一、六五九年)の大洪水で岩泉寺は現在の高台に引移ったがお釈迦様は岩盤に

刻まれて居りますので引移す事ができないので現在の場所に残りました。

大正十二年九月一日(一、九二三年)関東大地震が起こりまして関東一円は有史以来の

大惨事となりました。

お釈迦さまは上の鉄橋が落ち其の上に山津波の土砂で埋没してしまいました。

お釈迦さまは目の高さより上に拝むように刻まれて居たのですが、土砂に埋まったので

現在の洞の中のお釈迦さまとなったのです。お釈迦さまは長い歴史の移り変わりの中で

言い伝えによれば、弘法大師の作とも言われ此の地方の信仰のより所としてまいりました。

特にお釈迦さまを掘った人々が落ちた鉄橋と土砂の中から指一本損じないお姿を見て、

如来の、あらたかさを驚嘆したとのことで、如来信者も多く、村内始め県西地方の人々の

信仰厚く四月八日のお釈迦さまの誕生日には善男善女の参詣者多くにぎあいます。」

真っ赤な『華厳釈迦如来』の幟と『釈迦如来』と書かれた扁額。

階段を降りると左手にコンクリートで保護された『釈迦堂』が。

地下の洞内岩盤に浮き彫りの明暦2年造立釈迦如来像が刻まれていた。

『釈迦堂』前から『白糸川橋梁』を見上げる。

車への帰路に再び国道135号線の『新白糸橋』を正面に。

『白糸川橋梁』には2本のコンクリート基礎が川床から立ち上がっていた。

『潮騒の駅根府川駅・江之浦漁港コース』案内道標。

そして車に戻り、『おかめ桜まつり』の第4会場の『オーランジェ・ガルデン』に到着。

ここの『おかめ桜』も思いっきり満開。

その先にあったのが『オレンジ橋』。

この橋は『ヒルトン小田原リゾート&スパ』に繋がっているのだと。

山の上に『ヒルトン小田原リゾート&スパ』が垣間見えた。

『オーランジェ・ガルデン』の直売場。

オーランジェ(フランス語:Orangette)とは、砂糖漬けの柑橘類の皮(ピール)を

チョコレートで包んだフランス生まれの菓子のことのようだ。

『おかめ桜』3年物の苗木を500円で購入、そして「楊貴妃」という苗木も一緒に。

『おかめ桜』の下にはベンチも。

『おかめ桜』をズームで。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[花] カテゴリの最新記事

-

第18回 小出川彼岸花まつり-2 2025.10.06

-

第18回小出川彼岸花まつり-1 2025.10.05

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.