PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

その先にも地蔵院前の街並みが続いていたが、この先は次回にと。

三叉路に真言宗御室派の『九関山 宝蔵寺 地蔵院』があった。

関地蔵院は日本最古の地蔵院で、本堂、愛染堂、鐘楼が国の重要文化財に指定。

ここには地蔵菩薩が安置されており、関のお地蔵さんと呼ばれている。

この世とあの世の苦しみから人々を救ってくれるのがお地蔵様。

三叉路に建つ文久2年(1862)の『常夜燈』と『歴史の道』碑。

そして左には『停車場道』と刻まれた石柱も。

『地蔵院 本堂』。

本堂に掛かる『地蔵堂』の扁額。

『本堂』の『おびんずる様』。

『本堂 内陣』。

『本堂』の見事な彫刻をカメラで追う。

獅子が牡丹の花の上を生き生きと走っていた。

獅子と人間の姿。

馬に乗る姿も。

象と鳥と人間が。

どの様な物語が刻まれているのであろうか。

国の重要文化財(建造物)の『愛染堂』。

『重要文化財愛染堂』碑。

『愛染堂』。

『関の地蔵 愛染堂』。

国の重要文化財(建造物)の寛文11年(1671)建立の『鐘楼』。

『関の地蔵 鐘楼』。

鐘楼建立:寛文11年(1671) 同移築:元禄13年(1700) 梵鐘鋳造:寛文11年(1670)。

その横に『明治天皇關行在所』碑が。

この仏像は?

天保11年(1840)の『一休尊像』。

一休和尚が東海道を旅していた時、地蔵の開眼供養をしてほしいと村人たちが頼んだところ

快く引き受けてくれました。しかし、一休和尚は「釈迦はすぎ、弥勒はいまだ出でぬ間の、

かかるうき世に目あかしの地蔵」と詠み、立小便をして立ち去ってしまいました。

これに怒った村人たちは別の僧に開眼供養をやり直してもらいましたが、その晩、高熱を出した

ある村人の夢枕に地蔵が立ち、供養を元のようにせよと命じました。

あわてて桑名の宿にいた一休和尚に助けを求めると、地蔵の首にかけるようにと古びた

下帯(ふんどじ)を手渡され、言われたとおりにしたところ、高熱は下がったといいます。

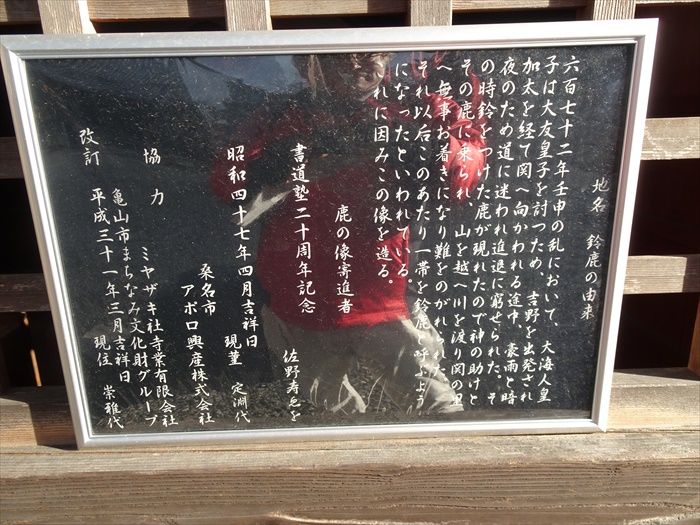

鹿の像。

『地名 鈴鹿の由来』案内板。

「六百七十ニ年壬申の乱において、大海人皇子は大友皇子を討つため、吉野を出発され加太を

経て関へ向かわれる途中、豪雨と暗夜のため道に迷われ進退に窮せられた。その時鈴をつけた

鹿が現れたので神の助けとその鹿に乗られ、山を超へ川を渡り関の里へ無事お着きになり

難をのがれた。それ以后このあたり一帯を鈴鹿と呼ぶようになったといわれている。

これに因みこの像を造る。」

『奪衣婆像』。

三途の川のほとり(川を渡った先)に衣領樹(えりょうじゅ)という木があり、その木の下に

「奪衣婆」(だつえば)と呼ばれる老婆がいると。

老婆は、ようやくのこと川を渡り終えた亡者の濡れた衣を剝ぎ取っては、木の上にいる

「懸衣翁」(けんえおう) という老爺に渡す。

老爺は受け取った衣を木の枝に掛け、枝の垂れ具合で生前の罪の軽重を判別するのだと。

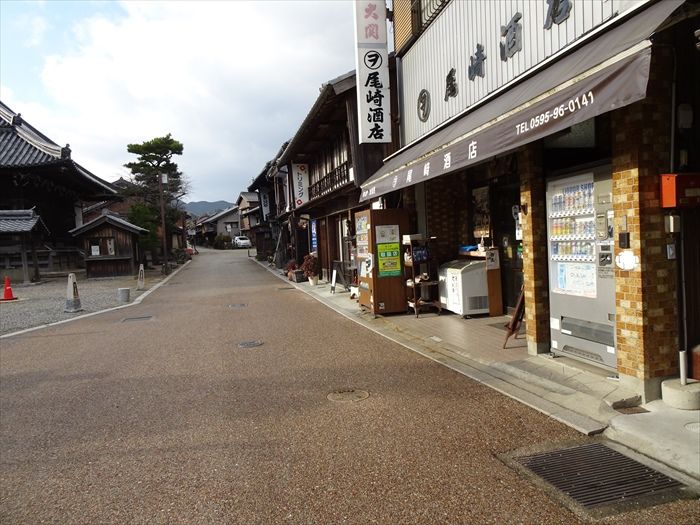

『地蔵院』の脇の出口を出て旧東海道を望む。

そして帰路の『関駅』に向かって進む。

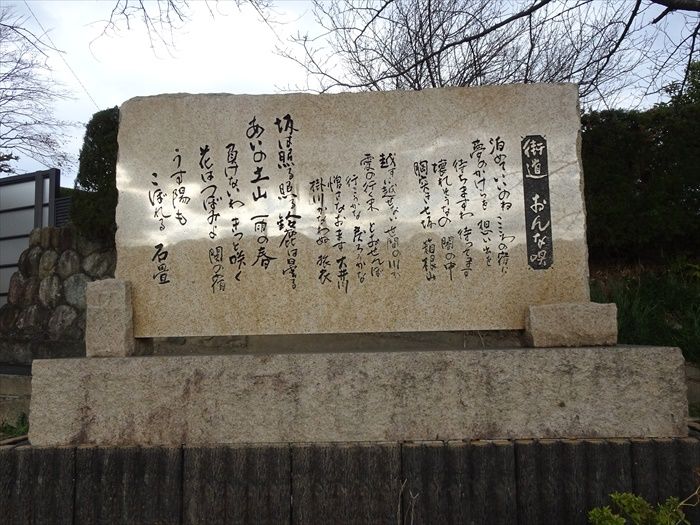

そして国道1号線の合流地点の手前左にあったのが

『街道 おんな唄』石碑。

「泊めていいのね こころの宿に 夢のかけらを 想い出を

待ちますわ 待ってます 壊れそうなの 闇の中 胸突き七坂 箱根山

越すに越せない 世間の川が 愛の行く末 とおせんぼ

行こうかな 戻ろうかな 憎さなおます 大井川 掛川かなわぬ 旅衣

坂は照る照る 鈴鹿は曇る あいの土山 雨の春

負けないわ きっと咲く 花はつぼみよ 関の宿 うす陽もこぼれる 石畳」

国道1号線に出る地蔵院口の交差点に、『関地蔵堂ェ二町 明治三十二年七月二十四日』の

石標が立っていた。

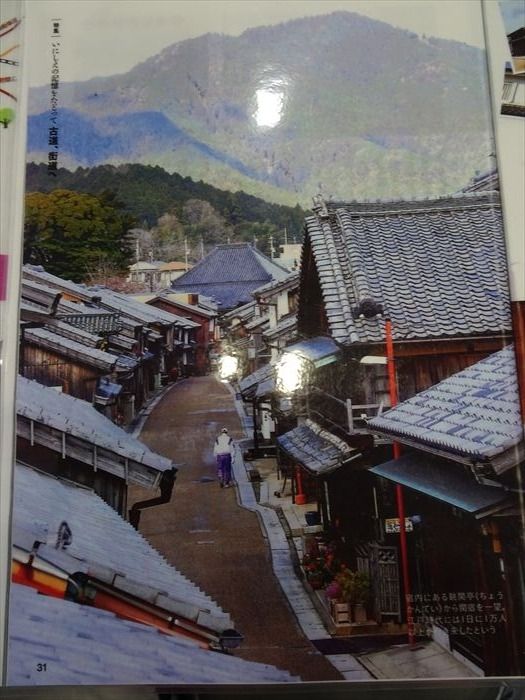

『関宿重要伝統的建造物群保存地区』

これより西へ450M 1.800M 町並保存地区

地蔵院。

国道1号線を関駅方面に進む。

日本橋から『423.8km』の表示。

右手にあったのが『道の駅・関宿』。

『道の駅・関宿』案内標識。

正面から。電車の時間もあり立ち寄らず。

『関駅前』交差点。

関西本線『関駅』に到着。

『関町観光案内図』。

『東海道 関宿』。

関駅舎前には『関宿ふるさと会館』と刻まれた石碑があった。

時刻表には朝夕の短い時間を除き、1時間に1本の電車が。

『関宿ふるさと会館』の椅子で電車の到着を待つ。

『関宿ふるさと会館』はJR関駅を併設しており、列車の待ち合わせに利用できる。

売店では関宿の土産販売やコーヒーやぜんざいといった喫茶コーナーもあった。

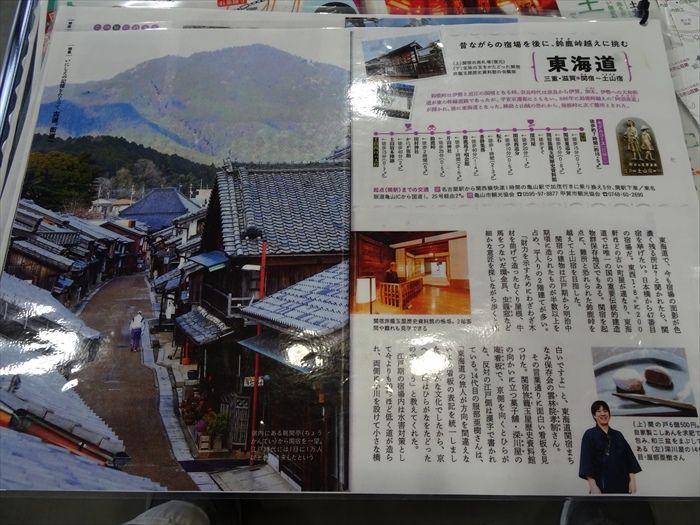

関宿を紹介した案内書も置かれていた。

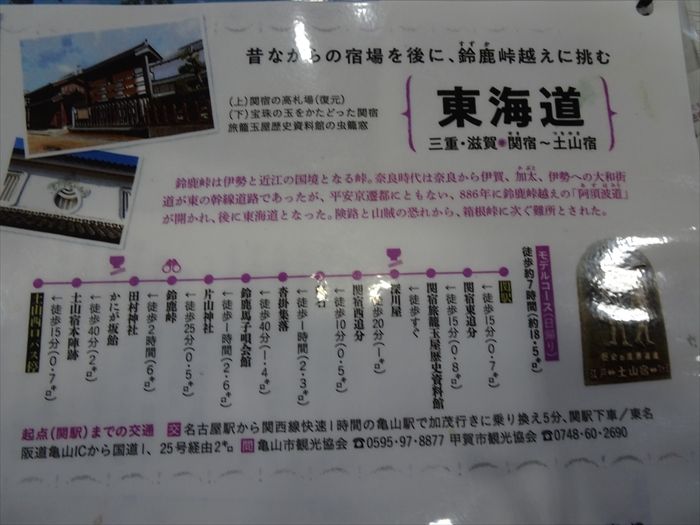

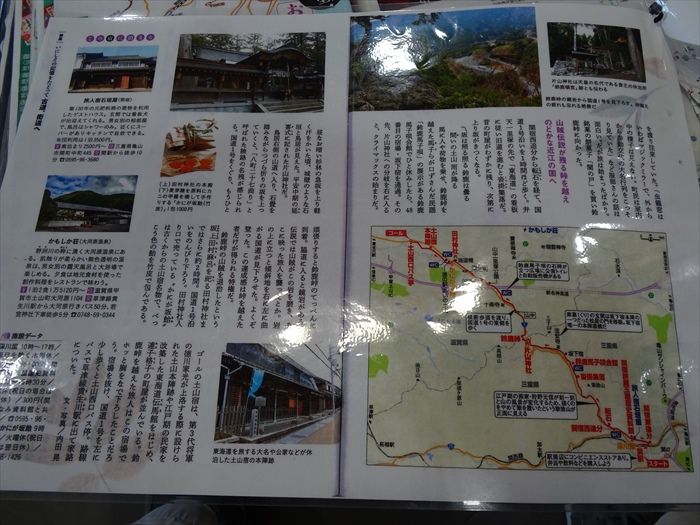

次の『鈴鹿峠超え』のルート案内も。

『関宿西追分』から『鈴鹿峠』を超え『土山宿』までのルートが詳しく説明されていた。

『鈴鹿峠超え』のルート案内も詳しく。

先程見た光景が写真に。

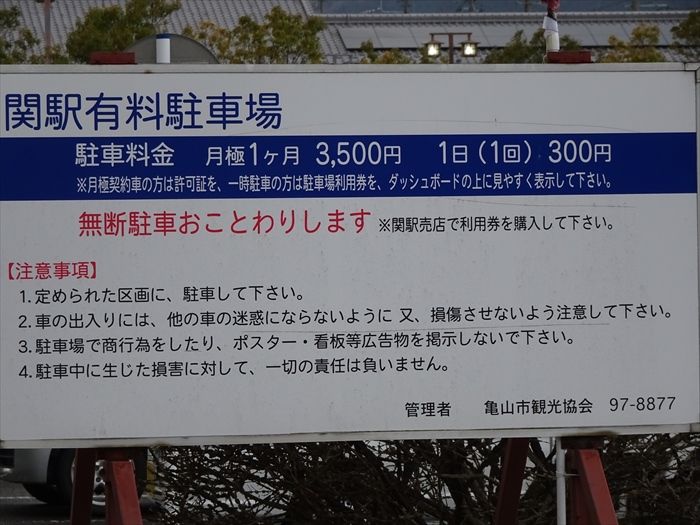

駅前の『関駅有料駐車場』は1日300円と。

次回はこの駐車場を利用しようと旅友と話をする。

三重県内の城の『登城記念 御朱印』案内。それぞれ200円とのこと。

桑名名物の『折鶴』。

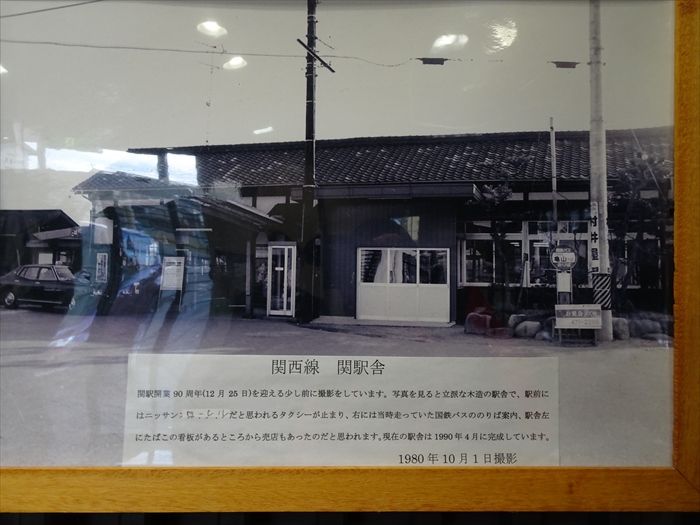

1980年(昭和55年)の関西線関駅舎の写真。

美しい紅葉風景と生け花。

その横に巨大な柚子?鬼柚子であろうか?

『花いっぱい運動 関宿』。

亀山行きの一輌ディーゼル車に乗り、亀山駅で乗り換え『加佐登駅』まで戻る。

そして帰路は『加佐登駅』から近鉄『平田町駅』までバスを利用。

利用したコミュニティバスを見送る。

そして前夜に宿泊したホテルに戻り、旅友の愛車に乗り自宅への帰路についたのであった。

・・・ もどる

・・・

・・・完・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12