PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【小は大を兼ねるか…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

続日本百名城の「志苔館」のスタンプをGETした後は、紅葉見物の為に「函館香雪園」に

向かったが、未だ紅葉が進んでいなかったので引き返して「五稜郭タワー」に向かう。

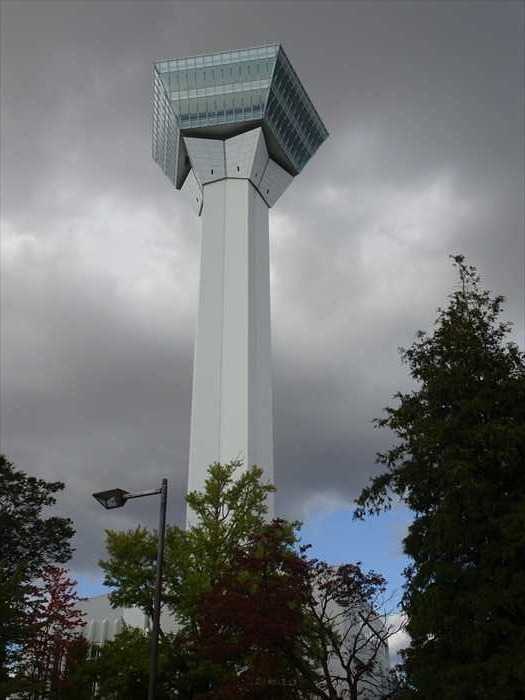

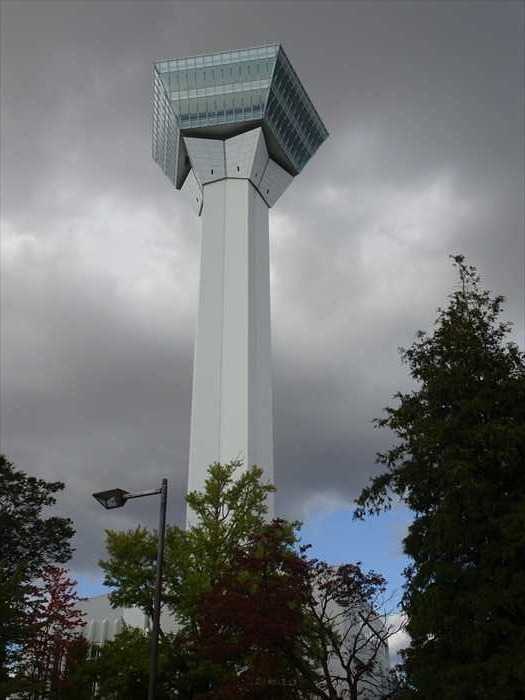

「五稜郭タワー」は五稜郭築城100年にあたる1964年12月1日に初代タワーが開業。

高さ(避雷針高)60mで展望台の位置は45mだった。

同タワーが2004年に創業40周年を迎えるのを機に、タワー施設の老朽化もあり、新タワーの

建て替え計画構想が浮上。2004年11月に総工費30億円を投じて着工。建設地には旧タワーの

隣にあった料亭「稜雲亭」跡地が選ばれた。高さを決める際には、五稜郭から直線距離で

5kmの場所に函館空港があるため、航空法により108mの高さまでと制限があり、

避雷針高で107mとなる。2004年11月25日着工、2006年3月31日竣工、同年4月1日に開業。

真っ赤な身を付けた「ナナカマド」の街路樹。

「ナナカマド」の名前の由来はこの木が非常に硬く燃え難く、七度かまどに入れても

燃えきらぬとか、極上の堅炭を得るために七日間かまどで蒸し焼きにするという意味であると

諸書に書かれている。

この木は初夏に白い花をつけるが、秋の紅葉と赤い実が殊のほか美しい。

この実は葉がまだ緑のうちから色づき始めるが、冬が始まる頃には葉も実も全体が

赤くなってくる。

そして準備を終えた木から落葉が始まるが、紅葉した葉と実とが枝ごとかたまりで石畳に落ちる

印象が私にはある。

他の街路樹も紅葉を始めていた。

「五稜郭タワー」周辺地図と案内。

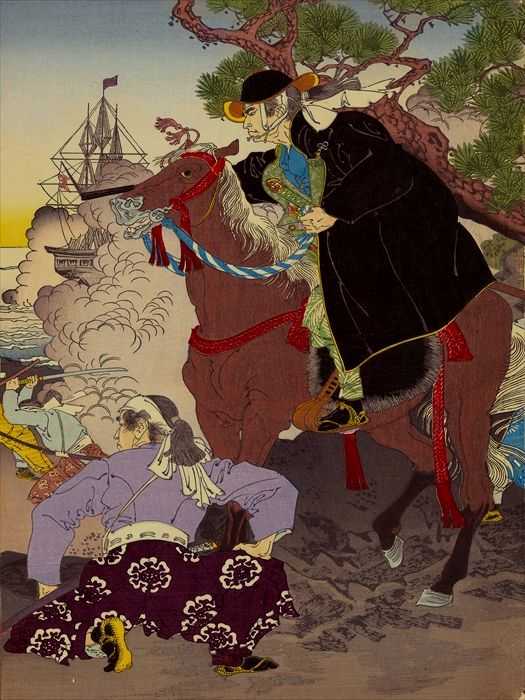

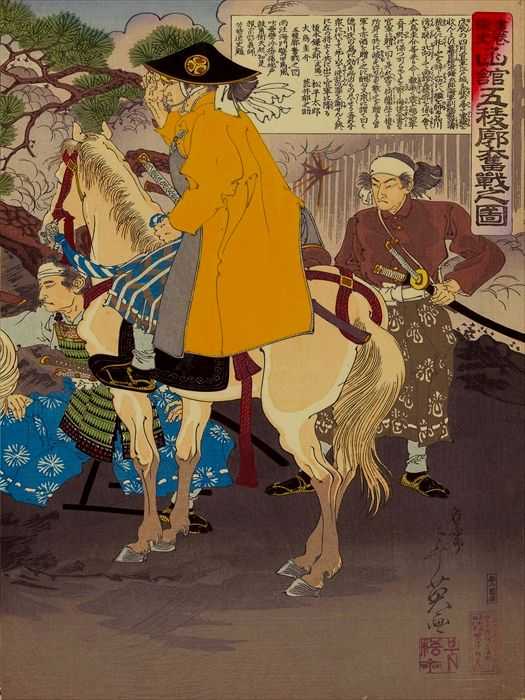

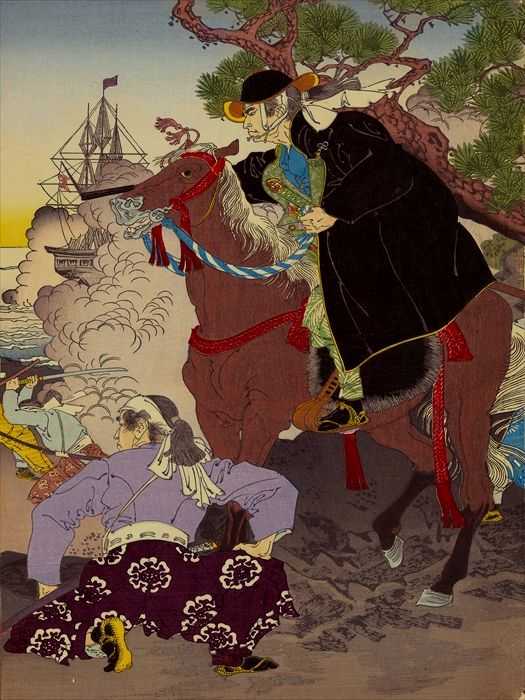

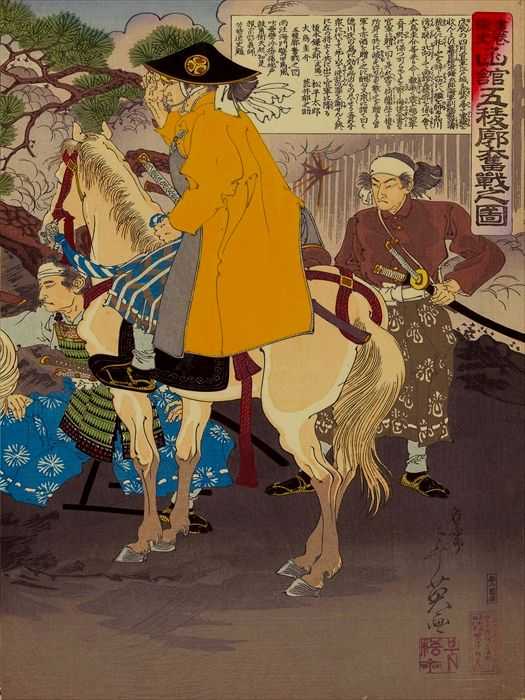

チケット売場には、

『函館五稜郭奮戦之図』-榎本武揚・大鳥圭介・土方歳三・新選組-の錦絵が。

本戦争浮世絵は、1868年(慶応4年)から始まった「戊辰戦争」(ぼしんせんそう)の最終局面、

1869年(明治2年)に起きた「五稜郭の戦い」を描いた1枚。

本戦争浮世絵の中心で、黒い軍服を着ているのが、旧幕府軍の海軍副総裁「榎本武揚」。

ふたりは、五稜郭(現在の北海道函館市)の高台から、戦況を冷静に見極めているのだと。

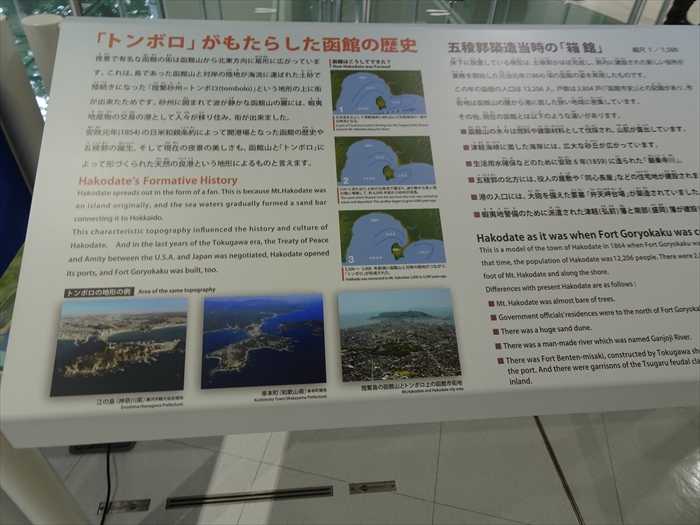

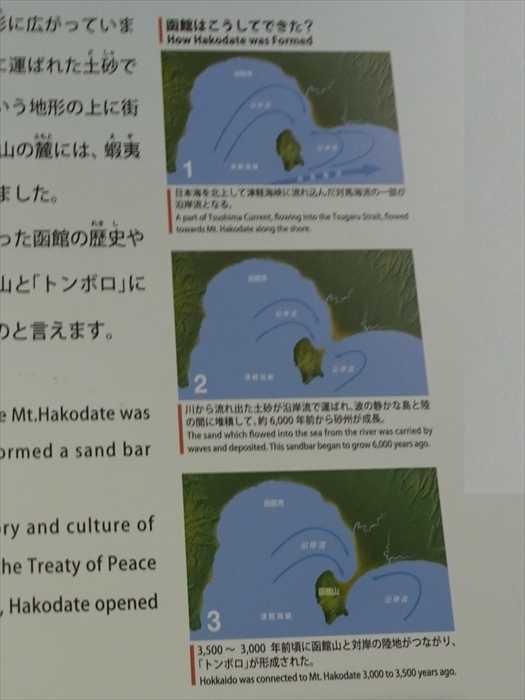

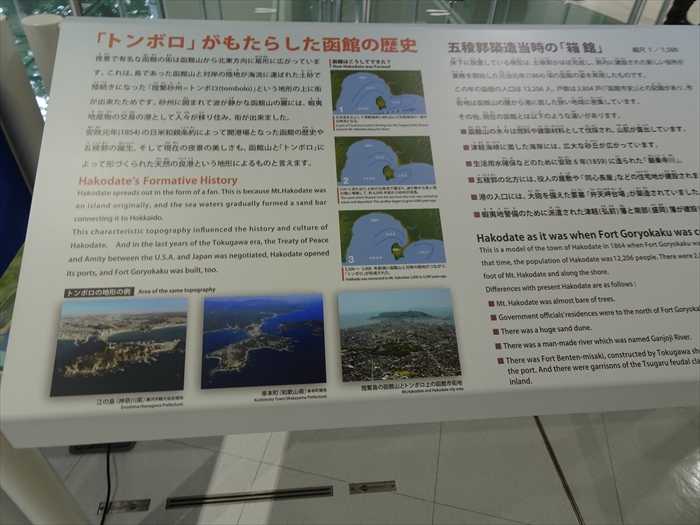

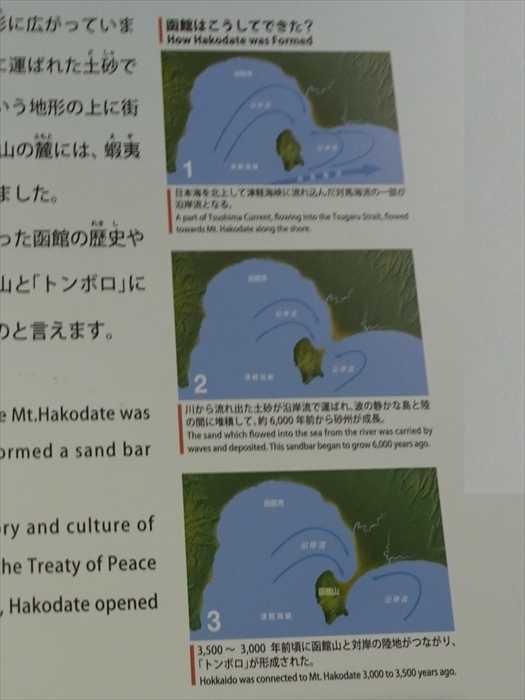

「トンボロ」がもたらした函館の歴史

夜景で有名な函館の街は函館山から北東方向に扇形に広がっています。これは、島であった

函館山と対岸の陸地が海流に運はれた土砂で続きになった「陸繋砂州=トンボロ(tombolo)」と

いう地形の上に街か出来たためです。砂州に囲まれて波か静かな函館山の麓には、蝦夷地産物の

交易の港として人々か移リ住み、街が出来ました。

安政元年(1854)の日米和親条約によって開港場となった函館の歴史や五稜郭の誕生、そして

現在の夜景の美しさも、函館山と「トンボロ」によって形づくられた天然の良港という地形に

よるものと言えます。」

「函館はこうしてできた?

①日本海を北上して津軽海峡に流れ込んだ対馬海流の一部が沿岸流となる。

②川から流れ出た土砂が沿岸流で運ばれ、波の静かな島と陸の間に堆積して、

約6000年前から砂州が成長。

③3500~3000年前頃に函館山と対岸の陸地がつながり「トンボロ」が形成された。」

「五稜郭築造当時の「箱館」

床下に設置している模型は、五稜郭がほぼ完成し、郭内に建設された新しい役所が業務を

開始した元治元年(1864)頃の箱館の姿を再現したものです。

この年の函館の人口は12206人、戸数は2804戸(『函館市史』)との記録があり、市街地は

函館山の麓から港に面した狭い地域に密集しています。

その他、現在の函館とは以下のような違いがあります。

■函館山の木々は燃料や建築材料として伐採され、山肌が露出しています。

■津軽海峡に面した海岸には、広大な砂丘が広がっています。

■生活用水確保などのために安政6年(1859)に造られた「願乗寺川」。

■五稜郭の北方には、役人の屋敷や「同心長屋」などの住宅地が建設されました。

■港の入口には、大砲を備えた要塞「弁天岬台場」が築造されていました。

■蝦夷地警備のために派遣された津軽(弘前)藩と南部(盛岡)藩が建設した「陣屋」

函館山は、太古の昔に火山の噴火によってできた島でした。その後、島と半島の間に砂州が

形成され、約3000年前には、中央部分がくびれた独特の地形「陸繋島(トンボロ)」が

でき上がった。

現在の市街地の主要部分はこの砂州の上にあるのだ。

「五稜郭築造当時の「箱館」(1/1500)」

エレベーターホールには、ガラスの床下に直径6mのリアルで精密な五稜郭築造当時、

元治元年(1864年)頃の箱館の姿を資・史料に基づき再現した地形模型があった。

しかしガラスの床の上には、エラベーター待ちの整列用の ベルトパーテーションが

置かれていたので・・・。

五稜郭タワーHPより。

【https://www.goryokaku-tower.co.jp/info/20141121-438/】より

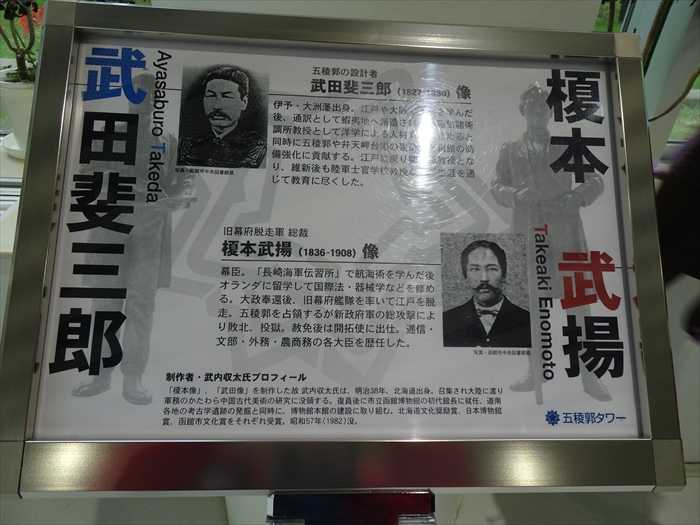

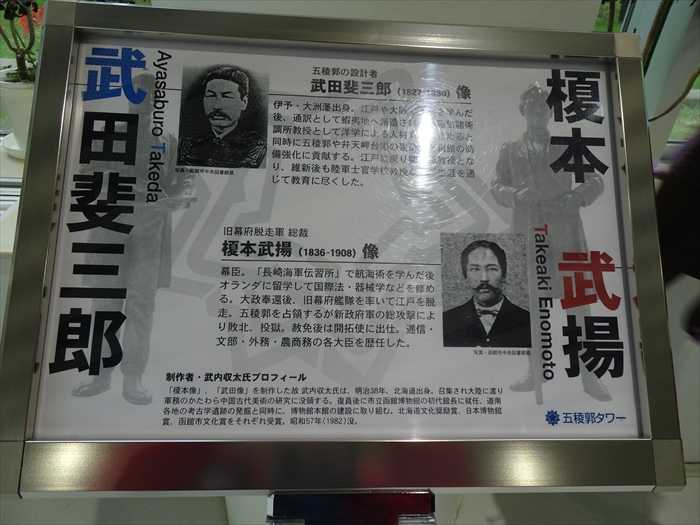

「五稜郭の設計者 武田斐三郎」像。

正面から。

「五稜郭の設計者 武田斐三郎(1827~1880)像

伊予・大洲藩出身。江戸や大阪で洋学を学んだ後、通訳として蝦夷地へ派遣される。

箱館諸術調所教授として洋学による人材育成に当たると同時に五稜郭や弁天岬台場の建造など

箱館の防備強化に貢献する。江戸に戻り開成所教授となり、維新後も陸軍士官学校教授など、

生涯を通じて教育に尽くした。」

「旧幕府軍 脱走者 総裁 榎本武揚(1836~1908)像

幕臣。「長崎海軍伝習所」で航海術を学んだ後オランダに留学して国際法・器械学などを

修める。大政奉還後、旧幕府艦隊を率いて江戸を脱走。

五稜郭を占領するが新政府軍の総攻撃により敗北、投獄。赦免後は開拓使に出仕。

逓信・文部・外務・農商務の各大臣を歴任した。」

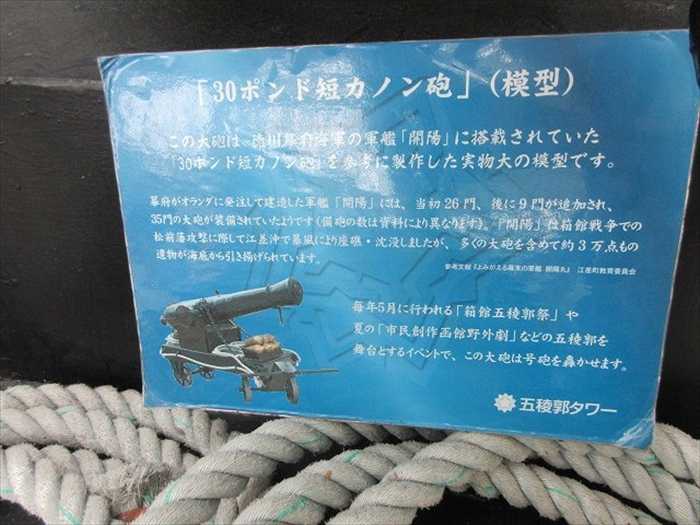

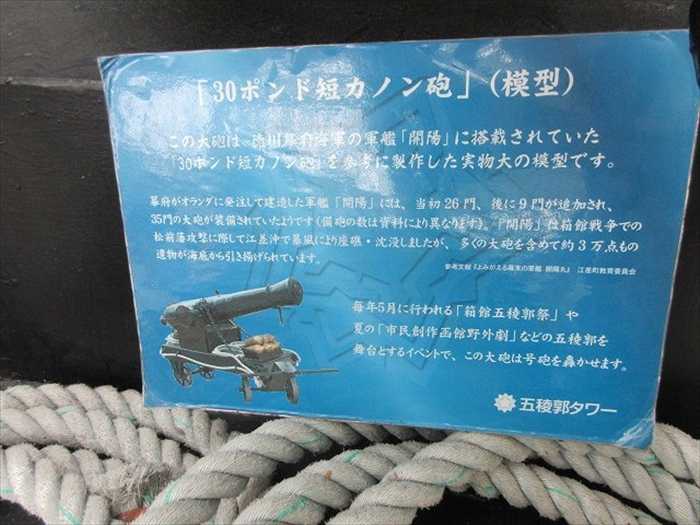

大砲(模型)。

模型だが、土方歳三の像の両脇にあると臨場感があった。

「30ポンド短カノン砲(模型)」

この大砲は、徳川幕府海軍の軍艦「開陽」に搭載されていた「30ポンド短カノン砲」を

参考に製作した実物大の模型です。

幕府がオランダに発注して建造した軍艦「開陽」には、当初26門、後に9門が追加され、

35門の大砲が装備されていたようです。(備砲の数は資料により異なります)。

「開陽」は箱館戦争の松前藩攻撃に際して江差沖で防風により座礁・沈没しましたが、

多くの大砲を含めて約3万点もの遺物が海底から引き揚げられています。

毎年5月に行われる「函館五稜郭祭」や夏の「市民創作函館野外劇」などの五稜郭を

舞台とするイベントで、この大砲は号砲を轟かせます。」

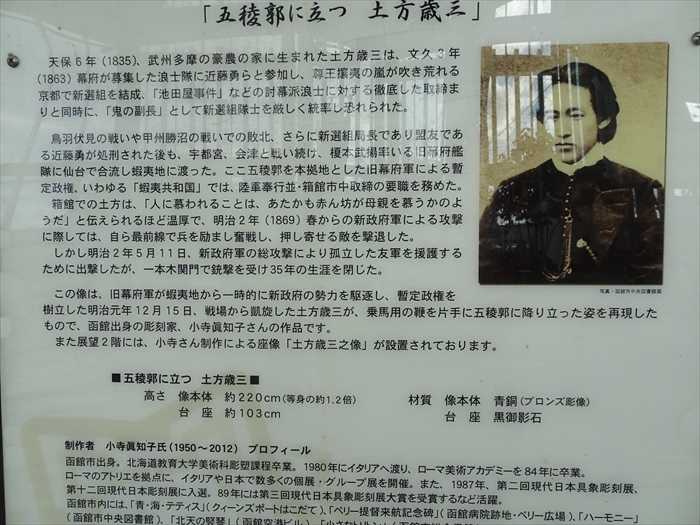

土方歳三の銅像。

「新政府軍の大砲」。

土方歳三の立ち姿のブロンズ像。

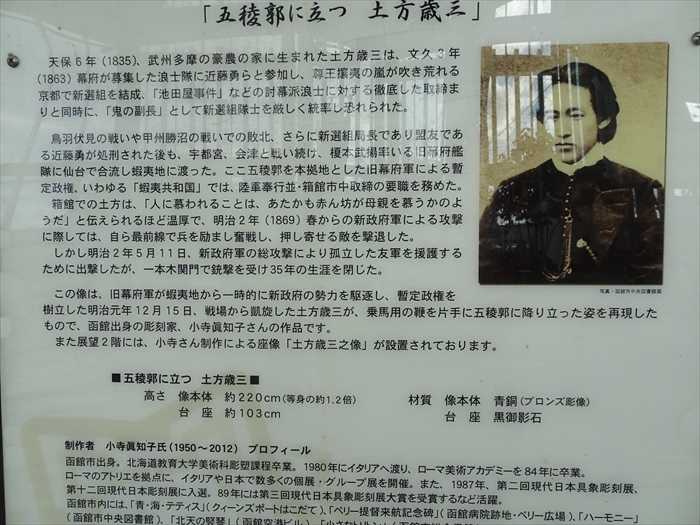

「五稜郭に立つ 土方歳三

天保6年(1835年)、武州多摩の豪農の家に生まれた土方歳三は、文久3年(1863年)幕府が

募集した浪士隊に近藤勇らと参加し、尊王攘夷の嵐が吹き荒れる京都で新選組を結成、

「池田屋事件」などの討幕派浪士に対する徹底した取締まりと同時に、「鬼の副長」として

新選組隊士を厳しく統率し恐れられた。

鳥羽伏見の戦いや甲州勝沼の戦いでの敗北、さらに新撰組局長であり盟友である近藤勇が

処刑された後も、宇都宮、会津と戦い続け、榎本武揚率いる旧幕府艦隊に仙台で合流し

蝦夷地に渡った。ここ五稜郭を本拠地とした旧幕府軍による暫定政権、いわゆる「蝦夷共和国」

では、陸軍奉行並・箱館市中取締の要職を務めた。

箱館での土方は、「人に慕われることは、あたかも赤ん坊が母親を慕うかのようだ」と伝えられる

ほど温厚で、明治2年(1869年)春からの新政府軍による攻撃に際しては、自ら最前線で兵を

励まし奮戦し、押し寄せる敵を撃退した。

しかし明治2年5月11日、新政府軍の総攻撃により孤立した友軍を援護するために出撃したが、

一本木関門で銃撃を受け35年の生涯を閉じた。

この像は、旧幕府軍が蝦夷地から一時的に新政府の勢力を駆逐し、暫定政権を樹立した

明治元年12月15日、戦場から凱旋した土方歳三が、乗馬用の鞭を片手に五稜郭に降り立った姿を

再現したもので、函館出身の彫刻家、小寺眞知子さんの作品です。

また展望2階には、小寺さん制作による座像「土方歳三之像」が設置されております。」

像の横に「土方歳三 手植えの矢竹」。

東京・日野市にある土方歳三の生家「土方歳三資料館」から1985年に株分け・寄贈いただいた

「矢竹」です。 「矢竹」は節が小さく節と節の間が長いために矢を作るのに適しており、

いざという時のために武士が庭に植えたとされています。

まだ幼い土方歳三が、「われ壮年、武人となって名を天下に挙げん」と侍になって、

将来、世に出ることを誓い、自ら庭先に植えたと伝えられています。」

今回は「五稜郭タワー」に上らなかったので、以前訪ねた時の写真です。

五稜郭タワーのアトリウム(イベントホール)を出て五稜郭の入口に向かう。

アトリウムから公園に出る出口のところに、ひっそりとあったのが「箱館戦争供養塔」。

「この供養塔はその名のとおり、箱館戦争と五稜郭に関った人々の慰霊・供養のために、

昭和47年(1972)に建立されたもので、以来、毎年5月11日に碑前で供養祭を執り行っています。

この5月11日という日は、明治2年(1869)5月11日、箱館戦争の最終局面、明治新政府軍による

旧幕府脱走軍に対する総攻撃が行われ、陸軍奉行並・土方歳三を始め多くの戦死者が出た日を

記念(?)しています。供養祭は、5月の第3土・日曜日に開催される「箱館五稜郭祭」の協賛行事

でもあり、五稜郭祭の先触れとして、五稜郭祭が安全に盛大に挙行できるように祈念する事業

としての性格も持っています。「五稜郭祭」自体が五稜郭の歴史に関った人々の慰霊と顕彰を

目的として始められた「祭り」であることから「土方歳三コンテスト」などのイベント性が

求められるようになった昨今、特に意義は大きくなっていると思います。」と。

そして右手にあったのが「 土方歳三 大鳥圭介 」掲示塔。

「 幕末維新の激動 戊辰戦争

1868(慶応4 /明治1 )年1月3日(新磨1月27日)に始まった「鳥羽・伏見の戦」から

翌1869 (明治2 )年5月18日(新歴6月27日)の「箱館戦争」終結に至る、明治維新期の

約一年半に及ぶ一連の戦いを「戊辰戦争」と呼ぶ。この呼称は、古来からの「十干十二支」の

組み合わせによる暦法に基づき、戦いの始まった明治元年が「戊辰(ぼしん、つちのえたっ)」の

年に当たるためである。」

「 開国、そして徳川幕府の崩壊

率いる艦隊の来航、いわゆる「黒船来航」。この開国要求に屈した徳川幕府は、翌1854

(安政1)年、「日米和親条約」を締結したが、アメリカの要求に屈した幕府に対する不満は、

薩摩藩や長州藩などの西南諸藩を中心とした倒幕運動へと発展。この動きを抑えることが

できなかった幕府は、1867(慶応3)年、十五代将軍徳川慶喜が将軍職を朝廷に還し

(「大政奉還」)、緒川幕府は崩壊した。」

「 戊辰戦争ー日本を二分する戦い

「大政奉還」から「王政復古」の経緯に納得できない旧幕府の軍隊が京都に向け進軍、

京都郊外で新政府軍と激突し(「鳥羽・伏見の戦い」)、日本を二分しての「戊辰戦争」が

勃発した。緒戦は、天皇の軍隊であることを示す「錦旗(きんき)」が新政府軍に掲げられた

ことによる旧幕府軍将兵の戦意喪失・指揮系統の混乱などにより新政府軍の勝利に終わり、

この余勢を駆って江戸に向け進軍した新政府軍は江戸城の明け渡しを実現させ、抵抗する

「彰義隊」をも壊滅させた(「上野戦争」)。」

「 戦線の拡大、東北諸藩の壮絶な抵抗

この間、徳川幕府を支持する会津藩、庄内藩などの東北諸藩は列藩同盟を組織し、徹底抗戦を

唱えて江戸を「脱走」した幕府陸軍の部隊とともに、藩を挙げての総力戦により激しい抵抗を

続けたが、新政府軍の分断工作による同盟内部の離反と、圧倒的な戦力の投入によって相次ぎ

制圧され、同盟の中心となる仙台、米沢、会津などの雄藩の抗戦も空しく、降伏することと

なった(「東北戦争」)。

「 最終局面ー蝦夷地での戦い

一方、榎本武揚が率いる旧幕府海軍の残存艦隊は江戸湾を「脱走」して北上、仙台湾で

旧幕府陸軍と東北諸藩の部隊を収容して蝦夷地を目指した。彼らは、1868 (明治1)年10月20日

(新暦12月3日)、蝦夷地に上陸し、新政府の役所となっていた五稜郭を占拠。蝦夷地から新政府

の勢力を駆逐し、「人札」(投票)により暫定的な役職を決定、旧幕臣による蝦夷地開拓の許可を

新政府に求めたが、この嘆願は却下され、翌1869(明治2 )年4月9日(新暦5月20日)、

新政府軍が蝦夷地に上陸し、箱館を目指して進撃を開始、各地で戦闘が繰り広げられた

(「箱館戦争」)。

「 明治維新動乱の集結

新政府軍の圧倒的な戦力に対して、上方歳三を始めとする歴戦の将兵が抗戦したが箱館は

奪還され、港内の軍艦からの艦砲射撃に晒された五稜郭で旧幕府軍は降伏を決定、

1869 (明治2 )年5月18日(新暦6月27日)、新政府軍の軍門に降った。「鳥羽・伏見の戦い」に

始まる、近代日本の誕生を前にした産みの苦しみとも言える、我が国最後にして最大の内戦

「戊辰戦争」は、多くの人々の犠牲によって、ここ函館と北海道南部一帯を戦場とした

「箱館戦争」の終結により幕を閉じ、

明治近代の新時代が本格的に動き出したのである。」

「 箱館大戦争之図 」。

「 戊辰戦争の特徴1 国際関係の中の戦争

向かったが、未だ紅葉が進んでいなかったので引き返して「五稜郭タワー」に向かう。

「五稜郭タワー」は五稜郭築城100年にあたる1964年12月1日に初代タワーが開業。

高さ(避雷針高)60mで展望台の位置は45mだった。

同タワーが2004年に創業40周年を迎えるのを機に、タワー施設の老朽化もあり、新タワーの

建て替え計画構想が浮上。2004年11月に総工費30億円を投じて着工。建設地には旧タワーの

隣にあった料亭「稜雲亭」跡地が選ばれた。高さを決める際には、五稜郭から直線距離で

5kmの場所に函館空港があるため、航空法により108mの高さまでと制限があり、

避雷針高で107mとなる。2004年11月25日着工、2006年3月31日竣工、同年4月1日に開業。

真っ赤な身を付けた「ナナカマド」の街路樹。

「ナナカマド」の名前の由来はこの木が非常に硬く燃え難く、七度かまどに入れても

燃えきらぬとか、極上の堅炭を得るために七日間かまどで蒸し焼きにするという意味であると

諸書に書かれている。

この木は初夏に白い花をつけるが、秋の紅葉と赤い実が殊のほか美しい。

この実は葉がまだ緑のうちから色づき始めるが、冬が始まる頃には葉も実も全体が

赤くなってくる。

そして準備を終えた木から落葉が始まるが、紅葉した葉と実とが枝ごとかたまりで石畳に落ちる

印象が私にはある。

他の街路樹も紅葉を始めていた。

「五稜郭タワー」周辺地図と案内。

チケット売場には、

『函館五稜郭奮戦之図』-榎本武揚・大鳥圭介・土方歳三・新選組-の錦絵が。

本戦争浮世絵は、1868年(慶応4年)から始まった「戊辰戦争」(ぼしんせんそう)の最終局面、

1869年(明治2年)に起きた「五稜郭の戦い」を描いた1枚。

本戦争浮世絵の中心で、黒い軍服を着ているのが、旧幕府軍の海軍副総裁「榎本武揚」。

ふたりは、五稜郭(現在の北海道函館市)の高台から、戦況を冷静に見極めているのだと。

「トンボロ」がもたらした函館の歴史

夜景で有名な函館の街は函館山から北東方向に扇形に広がっています。これは、島であった

函館山と対岸の陸地が海流に運はれた土砂で続きになった「陸繋砂州=トンボロ(tombolo)」と

いう地形の上に街か出来たためです。砂州に囲まれて波か静かな函館山の麓には、蝦夷地産物の

交易の港として人々か移リ住み、街が出来ました。

安政元年(1854)の日米和親条約によって開港場となった函館の歴史や五稜郭の誕生、そして

現在の夜景の美しさも、函館山と「トンボロ」によって形づくられた天然の良港という地形に

よるものと言えます。」

「函館はこうしてできた?

①日本海を北上して津軽海峡に流れ込んだ対馬海流の一部が沿岸流となる。

②川から流れ出た土砂が沿岸流で運ばれ、波の静かな島と陸の間に堆積して、

約6000年前から砂州が成長。

③3500~3000年前頃に函館山と対岸の陸地がつながり「トンボロ」が形成された。」

「五稜郭築造当時の「箱館」

床下に設置している模型は、五稜郭がほぼ完成し、郭内に建設された新しい役所が業務を

開始した元治元年(1864)頃の箱館の姿を再現したものです。

この年の函館の人口は12206人、戸数は2804戸(『函館市史』)との記録があり、市街地は

函館山の麓から港に面した狭い地域に密集しています。

その他、現在の函館とは以下のような違いがあります。

■函館山の木々は燃料や建築材料として伐採され、山肌が露出しています。

■津軽海峡に面した海岸には、広大な砂丘が広がっています。

■生活用水確保などのために安政6年(1859)に造られた「願乗寺川」。

■五稜郭の北方には、役人の屋敷や「同心長屋」などの住宅地が建設されました。

■港の入口には、大砲を備えた要塞「弁天岬台場」が築造されていました。

■蝦夷地警備のために派遣された津軽(弘前)藩と南部(盛岡)藩が建設した「陣屋」

函館山は、太古の昔に火山の噴火によってできた島でした。その後、島と半島の間に砂州が

形成され、約3000年前には、中央部分がくびれた独特の地形「陸繋島(トンボロ)」が

でき上がった。

現在の市街地の主要部分はこの砂州の上にあるのだ。

「五稜郭築造当時の「箱館」(1/1500)」

エレベーターホールには、ガラスの床下に直径6mのリアルで精密な五稜郭築造当時、

元治元年(1864年)頃の箱館の姿を資・史料に基づき再現した地形模型があった。

しかしガラスの床の上には、エラベーター待ちの整列用の ベルトパーテーションが

置かれていたので・・・。

五稜郭タワーHPより。

【https://www.goryokaku-tower.co.jp/info/20141121-438/】より

「五稜郭の設計者 武田斐三郎」像。

正面から。

「五稜郭の設計者 武田斐三郎(1827~1880)像

伊予・大洲藩出身。江戸や大阪で洋学を学んだ後、通訳として蝦夷地へ派遣される。

箱館諸術調所教授として洋学による人材育成に当たると同時に五稜郭や弁天岬台場の建造など

箱館の防備強化に貢献する。江戸に戻り開成所教授となり、維新後も陸軍士官学校教授など、

生涯を通じて教育に尽くした。」

「旧幕府軍 脱走者 総裁 榎本武揚(1836~1908)像

幕臣。「長崎海軍伝習所」で航海術を学んだ後オランダに留学して国際法・器械学などを

修める。大政奉還後、旧幕府艦隊を率いて江戸を脱走。

五稜郭を占領するが新政府軍の総攻撃により敗北、投獄。赦免後は開拓使に出仕。

逓信・文部・外務・農商務の各大臣を歴任した。」

大砲(模型)。

模型だが、土方歳三の像の両脇にあると臨場感があった。

「30ポンド短カノン砲(模型)」

この大砲は、徳川幕府海軍の軍艦「開陽」に搭載されていた「30ポンド短カノン砲」を

参考に製作した実物大の模型です。

幕府がオランダに発注して建造した軍艦「開陽」には、当初26門、後に9門が追加され、

35門の大砲が装備されていたようです。(備砲の数は資料により異なります)。

「開陽」は箱館戦争の松前藩攻撃に際して江差沖で防風により座礁・沈没しましたが、

多くの大砲を含めて約3万点もの遺物が海底から引き揚げられています。

毎年5月に行われる「函館五稜郭祭」や夏の「市民創作函館野外劇」などの五稜郭を

舞台とするイベントで、この大砲は号砲を轟かせます。」

土方歳三の銅像。

「新政府軍の大砲」。

土方歳三の立ち姿のブロンズ像。

「五稜郭に立つ 土方歳三

天保6年(1835年)、武州多摩の豪農の家に生まれた土方歳三は、文久3年(1863年)幕府が

募集した浪士隊に近藤勇らと参加し、尊王攘夷の嵐が吹き荒れる京都で新選組を結成、

「池田屋事件」などの討幕派浪士に対する徹底した取締まりと同時に、「鬼の副長」として

新選組隊士を厳しく統率し恐れられた。

鳥羽伏見の戦いや甲州勝沼の戦いでの敗北、さらに新撰組局長であり盟友である近藤勇が

処刑された後も、宇都宮、会津と戦い続け、榎本武揚率いる旧幕府艦隊に仙台で合流し

蝦夷地に渡った。ここ五稜郭を本拠地とした旧幕府軍による暫定政権、いわゆる「蝦夷共和国」

では、陸軍奉行並・箱館市中取締の要職を務めた。

箱館での土方は、「人に慕われることは、あたかも赤ん坊が母親を慕うかのようだ」と伝えられる

ほど温厚で、明治2年(1869年)春からの新政府軍による攻撃に際しては、自ら最前線で兵を

励まし奮戦し、押し寄せる敵を撃退した。

しかし明治2年5月11日、新政府軍の総攻撃により孤立した友軍を援護するために出撃したが、

一本木関門で銃撃を受け35年の生涯を閉じた。

この像は、旧幕府軍が蝦夷地から一時的に新政府の勢力を駆逐し、暫定政権を樹立した

明治元年12月15日、戦場から凱旋した土方歳三が、乗馬用の鞭を片手に五稜郭に降り立った姿を

再現したもので、函館出身の彫刻家、小寺眞知子さんの作品です。

また展望2階には、小寺さん制作による座像「土方歳三之像」が設置されております。」

像の横に「土方歳三 手植えの矢竹」。

東京・日野市にある土方歳三の生家「土方歳三資料館」から1985年に株分け・寄贈いただいた

「矢竹」です。 「矢竹」は節が小さく節と節の間が長いために矢を作るのに適しており、

いざという時のために武士が庭に植えたとされています。

まだ幼い土方歳三が、「われ壮年、武人となって名を天下に挙げん」と侍になって、

将来、世に出ることを誓い、自ら庭先に植えたと伝えられています。」

今回は「五稜郭タワー」に上らなかったので、以前訪ねた時の写真です。

五稜郭タワーのアトリウム(イベントホール)を出て五稜郭の入口に向かう。

アトリウムから公園に出る出口のところに、ひっそりとあったのが「箱館戦争供養塔」。

「この供養塔はその名のとおり、箱館戦争と五稜郭に関った人々の慰霊・供養のために、

昭和47年(1972)に建立されたもので、以来、毎年5月11日に碑前で供養祭を執り行っています。

この5月11日という日は、明治2年(1869)5月11日、箱館戦争の最終局面、明治新政府軍による

旧幕府脱走軍に対する総攻撃が行われ、陸軍奉行並・土方歳三を始め多くの戦死者が出た日を

記念(?)しています。供養祭は、5月の第3土・日曜日に開催される「箱館五稜郭祭」の協賛行事

でもあり、五稜郭祭の先触れとして、五稜郭祭が安全に盛大に挙行できるように祈念する事業

としての性格も持っています。「五稜郭祭」自体が五稜郭の歴史に関った人々の慰霊と顕彰を

目的として始められた「祭り」であることから「土方歳三コンテスト」などのイベント性が

求められるようになった昨今、特に意義は大きくなっていると思います。」と。

そして右手にあったのが「 土方歳三 大鳥圭介 」掲示塔。

「 幕末維新の激動 戊辰戦争

1868(慶応4 /明治1 )年1月3日(新磨1月27日)に始まった「鳥羽・伏見の戦」から

翌1869 (明治2 )年5月18日(新歴6月27日)の「箱館戦争」終結に至る、明治維新期の

約一年半に及ぶ一連の戦いを「戊辰戦争」と呼ぶ。この呼称は、古来からの「十干十二支」の

組み合わせによる暦法に基づき、戦いの始まった明治元年が「戊辰(ぼしん、つちのえたっ)」の

年に当たるためである。」

「 開国、そして徳川幕府の崩壊

率いる艦隊の来航、いわゆる「黒船来航」。この開国要求に屈した徳川幕府は、翌1854

(安政1)年、「日米和親条約」を締結したが、アメリカの要求に屈した幕府に対する不満は、

薩摩藩や長州藩などの西南諸藩を中心とした倒幕運動へと発展。この動きを抑えることが

できなかった幕府は、1867(慶応3)年、十五代将軍徳川慶喜が将軍職を朝廷に還し

(「大政奉還」)、緒川幕府は崩壊した。」

「 戊辰戦争ー日本を二分する戦い

「大政奉還」から「王政復古」の経緯に納得できない旧幕府の軍隊が京都に向け進軍、

京都郊外で新政府軍と激突し(「鳥羽・伏見の戦い」)、日本を二分しての「戊辰戦争」が

勃発した。緒戦は、天皇の軍隊であることを示す「錦旗(きんき)」が新政府軍に掲げられた

ことによる旧幕府軍将兵の戦意喪失・指揮系統の混乱などにより新政府軍の勝利に終わり、

この余勢を駆って江戸に向け進軍した新政府軍は江戸城の明け渡しを実現させ、抵抗する

「彰義隊」をも壊滅させた(「上野戦争」)。」

「 戦線の拡大、東北諸藩の壮絶な抵抗

この間、徳川幕府を支持する会津藩、庄内藩などの東北諸藩は列藩同盟を組織し、徹底抗戦を

唱えて江戸を「脱走」した幕府陸軍の部隊とともに、藩を挙げての総力戦により激しい抵抗を

続けたが、新政府軍の分断工作による同盟内部の離反と、圧倒的な戦力の投入によって相次ぎ

制圧され、同盟の中心となる仙台、米沢、会津などの雄藩の抗戦も空しく、降伏することと

なった(「東北戦争」)。

「 最終局面ー蝦夷地での戦い

一方、榎本武揚が率いる旧幕府海軍の残存艦隊は江戸湾を「脱走」して北上、仙台湾で

旧幕府陸軍と東北諸藩の部隊を収容して蝦夷地を目指した。彼らは、1868 (明治1)年10月20日

(新暦12月3日)、蝦夷地に上陸し、新政府の役所となっていた五稜郭を占拠。蝦夷地から新政府

の勢力を駆逐し、「人札」(投票)により暫定的な役職を決定、旧幕臣による蝦夷地開拓の許可を

新政府に求めたが、この嘆願は却下され、翌1869(明治2 )年4月9日(新暦5月20日)、

新政府軍が蝦夷地に上陸し、箱館を目指して進撃を開始、各地で戦闘が繰り広げられた

(「箱館戦争」)。

「 明治維新動乱の集結

新政府軍の圧倒的な戦力に対して、上方歳三を始めとする歴戦の将兵が抗戦したが箱館は

奪還され、港内の軍艦からの艦砲射撃に晒された五稜郭で旧幕府軍は降伏を決定、

1869 (明治2 )年5月18日(新暦6月27日)、新政府軍の軍門に降った。「鳥羽・伏見の戦い」に

始まる、近代日本の誕生を前にした産みの苦しみとも言える、我が国最後にして最大の内戦

「戊辰戦争」は、多くの人々の犠牲によって、ここ函館と北海道南部一帯を戦場とした

「箱館戦争」の終結により幕を閉じ、

明治近代の新時代が本格的に動き出したのである。」

「 箱館大戦争之図 」。

「 戊辰戦争の特徴1 国際関係の中の戦争

フランス軍士官と旧幕府軍士官

戊辰戦争の経過はヨーロッパ列強諸国による極東での植民地拡大の動きの中で、各国の権益・

利害も絡んで大きな関心を持って注視されていた。徳川幕府にはフランスから軍事願問団が

派遣され、大政奉還の後も箱館まで従軍した。薩摩藩・長州藩の背後にはイギリスの動きも

見え隠れしている。特に外国人が多数居留する開港場が戦場となる可能性の有る箱館戦争では、

「局外中立」の撤廃を巡る各国問の駆け引きも存在した。

「 戊辰戦争の特徴2 海軍力の重要性が認識された戦争

「麦叢録附図」より「四月廿九日於矢不来海陸軍戦之図 」 ※画館市中央図書館海軍力の増強の必要性が旧幕府軍、新政府車ともに重要視され、籍館戦争での旧幕府海車の

「開陽」の座礎・沈没に見られるように、制海権の掌握がその後の戦局を左右した。

また、軍艦からの艦砲射撃による味方の陸兵に対する支援は絶大な効果を発揮した。

海軍と陸軍による連携しての作戦が実施された最初の戦争であり、艦船による大量の

物資・兵力の輸送も海軍の重要な機能として注目された。

「 戊辰戦争の特徴3 思想・イデオロギーの対立に基づく戦争

「 錦裂れ

戊辰戦争の経過はヨーロッパ列強諸国による極東での植民地拡大の動きの中で、各国の権益・

利害も絡んで大きな関心を持って注視されていた。徳川幕府にはフランスから軍事願問団が

派遣され、大政奉還の後も箱館まで従軍した。薩摩藩・長州藩の背後にはイギリスの動きも

見え隠れしている。特に外国人が多数居留する開港場が戦場となる可能性の有る箱館戦争では、

「局外中立」の撤廃を巡る各国問の駆け引きも存在した。

「 戊辰戦争の特徴2 海軍力の重要性が認識された戦争

「麦叢録附図」より「四月廿九日於矢不来海陸軍戦之図 」 ※画館市中央図書館海軍力の増強の必要性が旧幕府軍、新政府車ともに重要視され、籍館戦争での旧幕府海車の

「開陽」の座礎・沈没に見られるように、制海権の掌握がその後の戦局を左右した。

また、軍艦からの艦砲射撃による味方の陸兵に対する支援は絶大な効果を発揮した。

海軍と陸軍による連携しての作戦が実施された最初の戦争であり、艦船による大量の

物資・兵力の輸送も海軍の重要な機能として注目された。

「 戊辰戦争の特徴3 思想・イデオロギーの対立に基づく戦争

「 錦裂れ

戊展戦争は、中世の封建諸侯間の戦争とは異なり、日本の今後の進むべき方向性に対する考え方

の相違に起因する闘争であったと言える。「賊軍」とされた盛岡藩出身で後にを総理大臣となる

原敬による、戊辰戦争殉難者五十年祭での「戊辰戦争は政見の異同のみ」は言葉に端的に

表れている。朝廷の軍隊である「官軍」の象徴として新政府軍兵土が身に着けた「錦」の袖章は、

戦場に翻る「錦の御旗」とともに新政府軍将兵の戦意高揚に大きな役割を特つ反面、幕府軍の戦意喪失を招いたことは疑いない。」

ここにも「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 掲載 函館観光スポット」

ここ、「五稜郭跡」は☆☆。

「 箱館戦争と特別史跡五稜郭跡

の相違に起因する闘争であったと言える。「賊軍」とされた盛岡藩出身で後にを総理大臣となる

原敬による、戊辰戦争殉難者五十年祭での「戊辰戦争は政見の異同のみ」は言葉に端的に

表れている。朝廷の軍隊である「官軍」の象徴として新政府軍兵土が身に着けた「錦」の袖章は、

戦場に翻る「錦の御旗」とともに新政府軍将兵の戦意高揚に大きな役割を特つ反面、幕府軍の戦意喪失を招いたことは疑いない。」

ここにも「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 掲載 函館観光スポット」

ここ、「五稜郭跡」は☆☆。

「 箱館戦争と特別史跡五稜郭跡

江戸湾から軍艦8隻と共に脱走した榎本武揚率いる旧幕府脱走軍が箱館に入り、五稜郭を占拠した

のは、明治元年(1868年)10月。新政府軍との戦いに敗れ、降伏したのはわずか7ヶ月後のことだ。

五稜郭は新政府軍に明け渡され、戊辰戦争最後の戦いとなった箱館戦争の終結とともに、

長い間続いた封建制度がここで終わりを告げ、日本の新しい時代が始まった。」

「 特別史跡五稜郭跡(五稜郭公園)

箱館奉行が蝦夷地(北海道)を統治するために、役所を新築する敷地として整備した洋式の

城郭であり、5つの突角をもつ星型であるところから五稜郭と呼ばれている。

のは、明治元年(1868年)10月。新政府軍との戦いに敗れ、降伏したのはわずか7ヶ月後のことだ。

五稜郭は新政府軍に明け渡され、戊辰戦争最後の戦いとなった箱館戦争の終結とともに、

長い間続いた封建制度がここで終わりを告げ、日本の新しい時代が始まった。」

「 特別史跡五稜郭跡(五稜郭公園)

箱館奉行が蝦夷地(北海道)を統治するために、役所を新築する敷地として整備した洋式の

城郭であり、5つの突角をもつ星型であるところから五稜郭と呼ばれている。

蘭学者武田霆三郎の設計で安政4年( 1857年)着工。元治元年( 1864年)完成。

昭和27年( 1952年) 3月、国の特別史跡に指定された。」

「 榎本武揚

天保7年~明治41年( 1836年~1908年)。

江戸(東京都)生。オランダ留学後、幕府海軍副総裁。明治元年( 1868年)旧募府軍脱走軍を率いて

品川沖を出発し、五稜郭を占領した。」

「 土方歳三

天保6年~明治2年( 1835年~ 1869年)。

武蔵国(東京都)生。近藤勇らとともに新撰組を結成。仙台で榎本等と合流し、旧幕府脱走軍では

陸軍奉行並となる。明治2年( 1869年) 5月1 1日箱館の一本関門(現若松町)付近で戦死。」

「 箱館奉行所

昭和27年( 1952年) 3月、国の特別史跡に指定された。」

「 榎本武揚

天保7年~明治41年( 1836年~1908年)。

江戸(東京都)生。オランダ留学後、幕府海軍副総裁。明治元年( 1868年)旧募府軍脱走軍を率いて

品川沖を出発し、五稜郭を占領した。」

「 土方歳三

天保6年~明治2年( 1835年~ 1869年)。

武蔵国(東京都)生。近藤勇らとともに新撰組を結成。仙台で榎本等と合流し、旧幕府脱走軍では

陸軍奉行並となる。明治2年( 1869年) 5月1 1日箱館の一本関門(現若松町)付近で戦死。」

「 箱館奉行所

当初、箱館奉行所は函館山山麓にあったが、

]開港後、内陸の亀田(現五稜郭町)に五稜郭を築き

奉行所を移転させた。写真は慶応年間( 1865年~ 1868年)のもの。」

「はこだて観光案内」。

再び「五稜郭タワー」を見上げる。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

]開港後、内陸の亀田(現五稜郭町)に五稜郭を築き

奉行所を移転させた。写真は慶応年間( 1865年~ 1868年)のもの。」

「はこだて観光案内」。

再び「五稜郭タワー」を見上げる。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.