PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【南京櫨の紅葉 ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

更に「臼杵城跡」の散策を続ける。

多目的広場の北側の散策道を進む。

現在地は多目的広場の北側の場所。

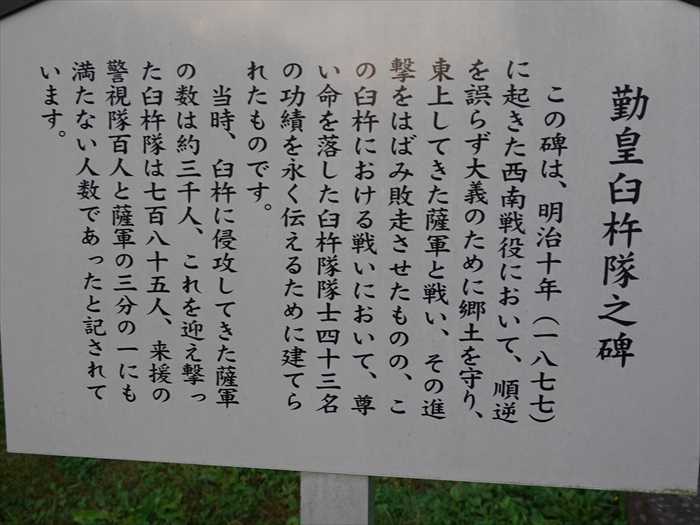

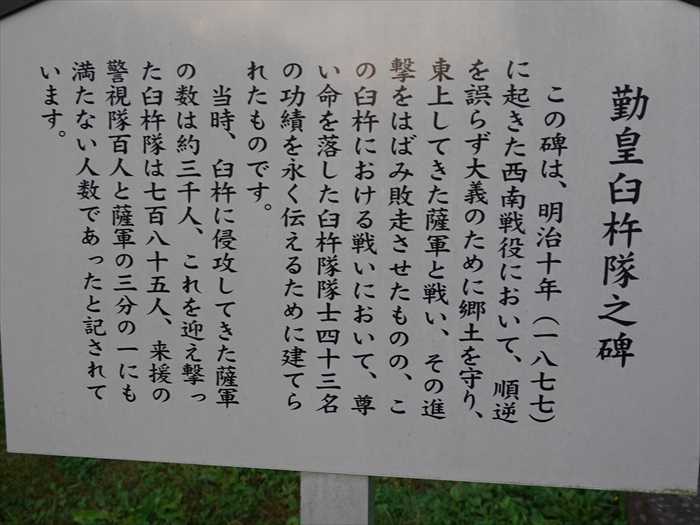

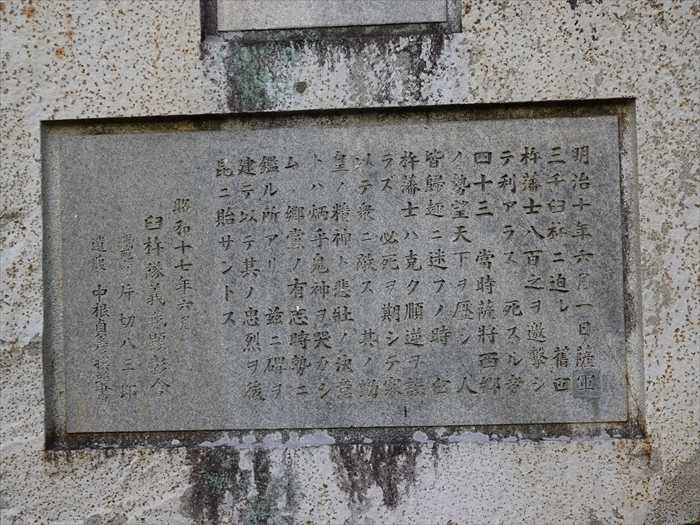

右手にあったのが「勤皇臼杵隊之碑」。

「勤皇臼杵隊之碑

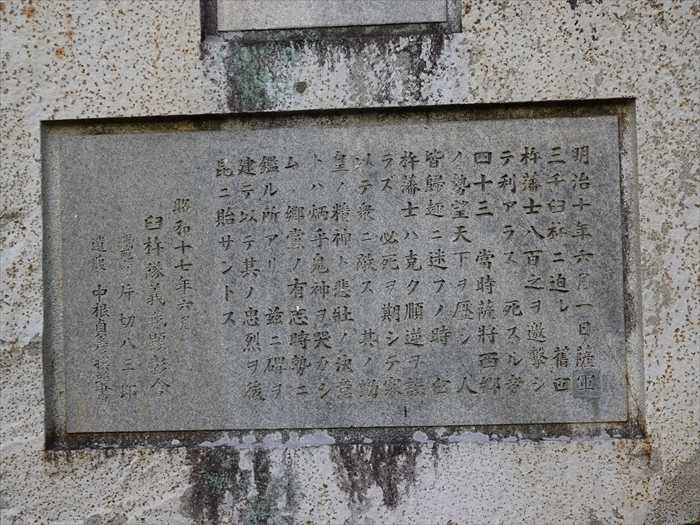

「明治十年六月一日薩軍臼杵に迫ル 舊臼杵藩士八百之ヲ邀撃シテ利アラス 死スル者四十三

當時薩将西郷ノ勢望天下ヲ壓シ 人皆歸趣ニ迷フノ時 臼杵藩士ハ克ク順逆ヲ誤ラス

必死ヲ期シテ寡以テ衆ニ敵ス 其ノ勤皇ノ精神ト悲壮ノ決意トハ炳乎鬼神ヲ哭カシム

郷黨ノ有志時勢ニ鑑ル所アリ 茲ニ碑ヲ建テ以テ其ノ忠烈ヲ後昆ニ貽サントス

臼杵隊義戦顕彰會

戦死者 片切八三郎

遺腹 中根貞彦撰竝書」

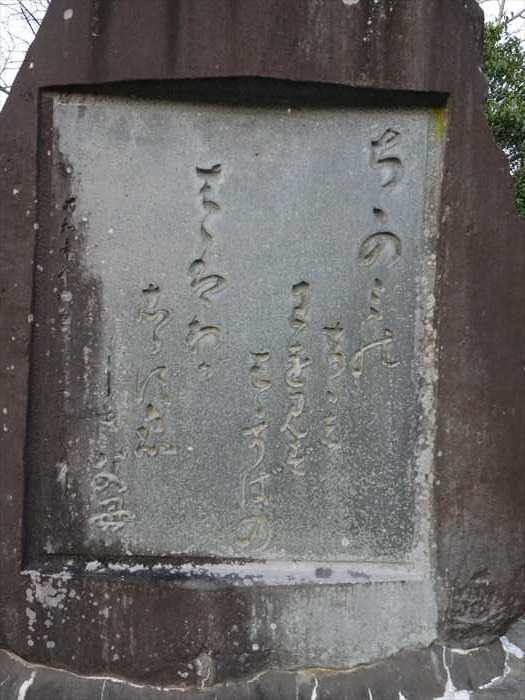

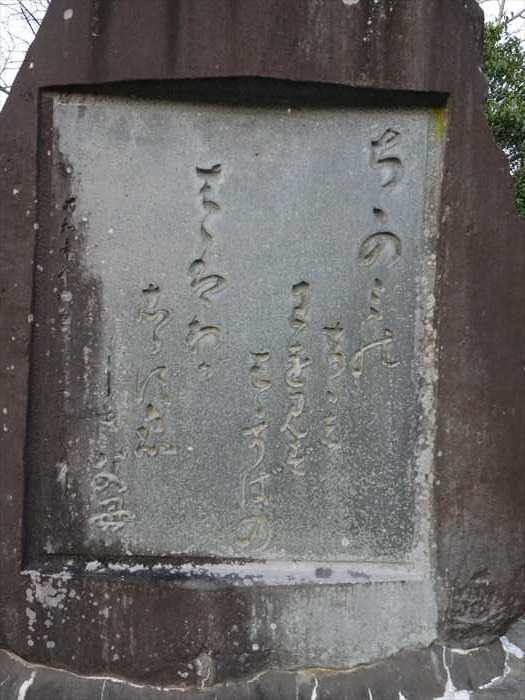

「中根貞彦歌碑」。

「 ちゝのみのちゝは 吾をみず ははそばの母は わが知らず 恋しき父母 」

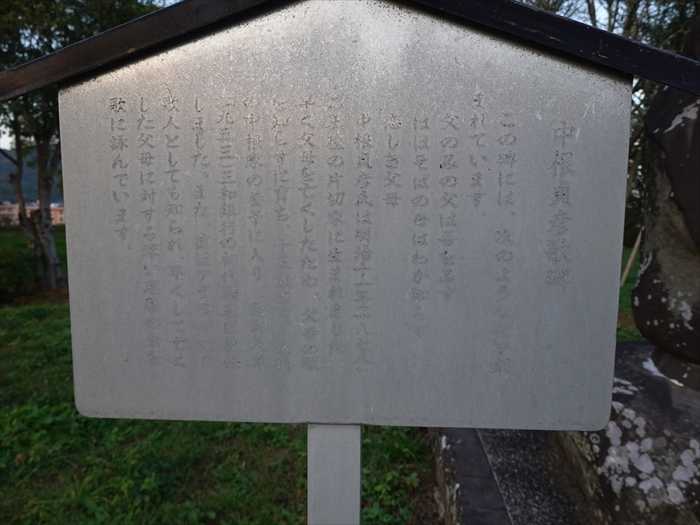

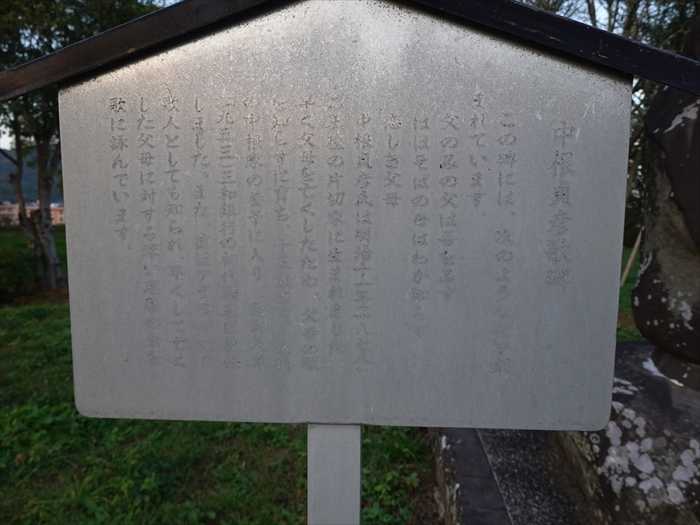

「中根貞彦歌碑

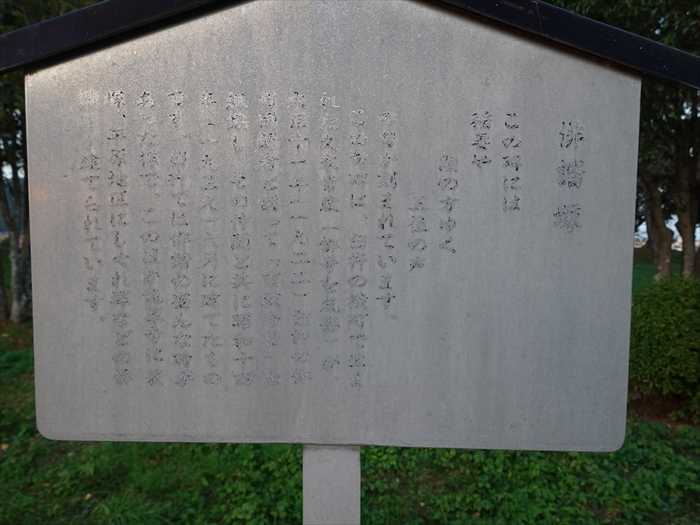

この碑には、次のような歌が刻まれています。

「父のみの父は 吾をみず ははそばの母は わが知らず 恋しき父母」

中根貞彦氏は明治十一年(一八七八)二王座の片切家に生まれました。

早く父母を亡くしたため、父母の顔を知らずに育ち十五歳の時、佐伯の中根家に養子に入り、

また、彼はアララギ派の歌人としても知られ、早くして亡くした父母に対する深い思慕の念を

歌に詠んでいます。」

多目的広場の本丸寄りに「俳諧塚」があった。

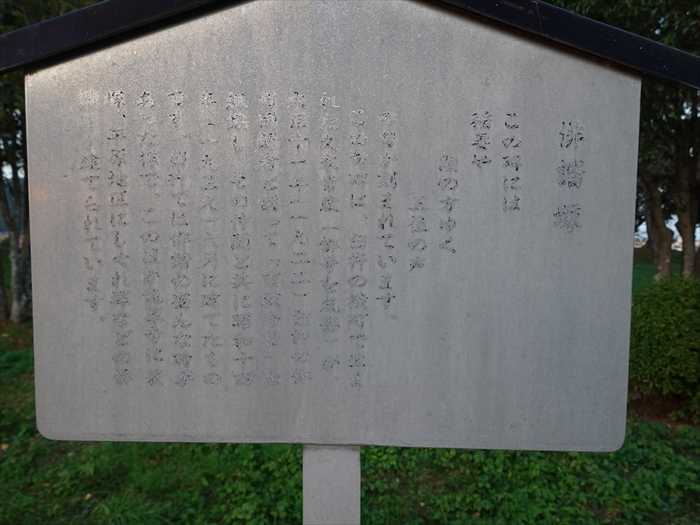

「俳諧塚

この碑には

稲妻や 闇の方ゆく 五位の聲 」

の句が刻まれています。

「五位」は五位鷺(ごいさぎ)のこと。夜行性があり、夕方、不気味な声を出して飛ぶ。

稲妻が発している方角は黒雲が立ち上り、そこが無気味に光っている。その反対側の空は闇の

暗さだ。その中を飛んでいるのであろう五位鷺が不気味な声を張り上げなら渡っていく。

この五位鷺の姿は見えないと。

この句碑は、臼杵の横町で生まれた久家常蔵(俳号嵐影)が、大正11年(1922年)臼杵の

俳句同好者と図って「南欧吟社」を組織し、その仲間と共に昭和14年(1939年)6月に

建てたものです。臼杵では誹諧が盛んな時があった様で、このほか龍源寺に蓑塚、平原地区に

しぐれ塚などの俳諧塚が建てられています。」

夕日が山の端に沈みかけていた。

そしてこの場所からの日没が迫っていた。

日没を追う。

そしてこの日の日没。

時間は16:58。

「着見櫓跡」の石垣を見る。

そして「臼杵護国神社」に立ち寄る。

本殿の手前に池があって、そこに石橋・神橋が架かっていた。

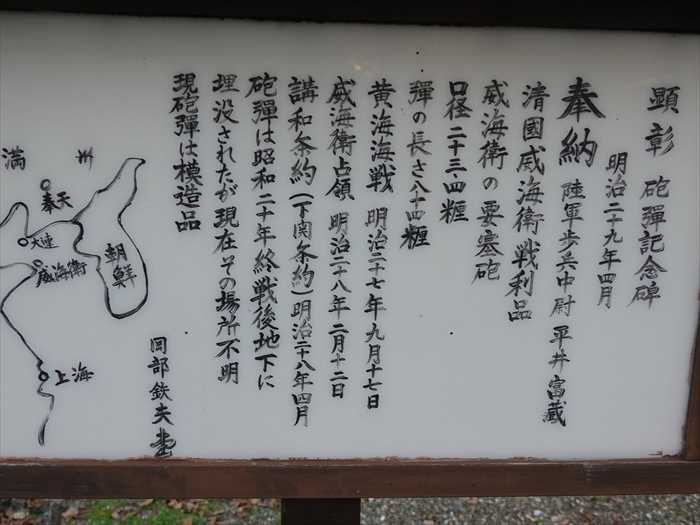

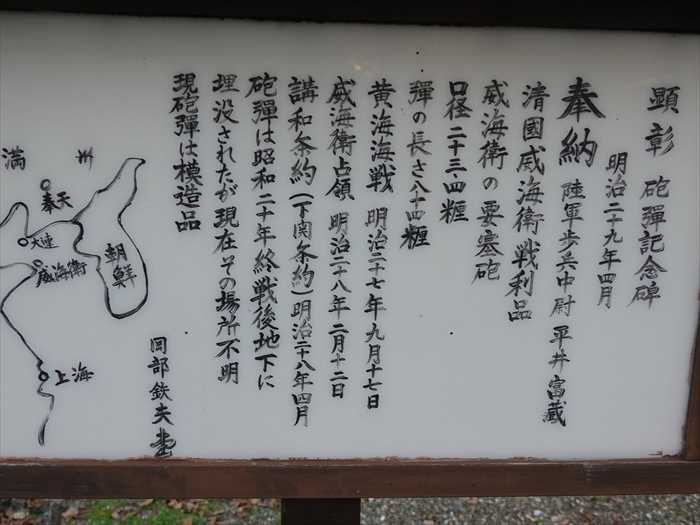

「顕彰 砲弾記念碑」。

「顕彰 砲弾記念碑

明治二十九年四月

奉納 陸軍歩兵中尉 平井富蔵

清國威海衛戦利品

威海衛の要塞砲

口径二十三・四糎

弾の長さ八十四糎

黄海海戦 明治二十七年九月十七日

威海衛占領 明治二十八年ニ月十ニ日

講和条約(下関条約)明治二十八年四月

砲弾は昭和二十年終戦後地下に埋没されたが現在その場所不明

現砲弾は模造品」

「臼杵護国神社」碑。

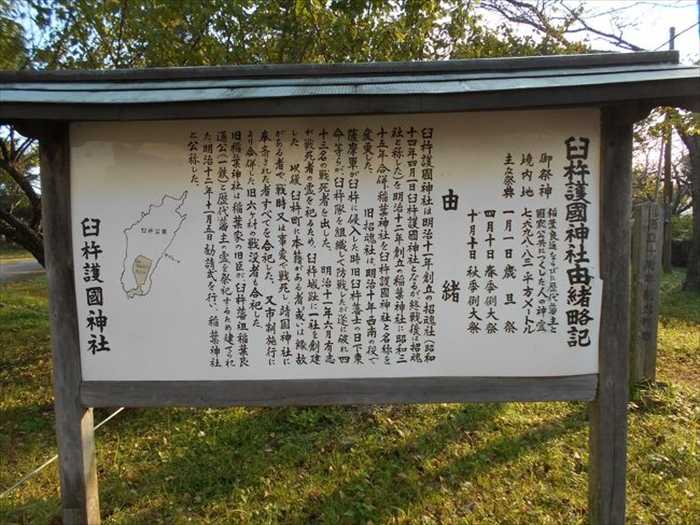

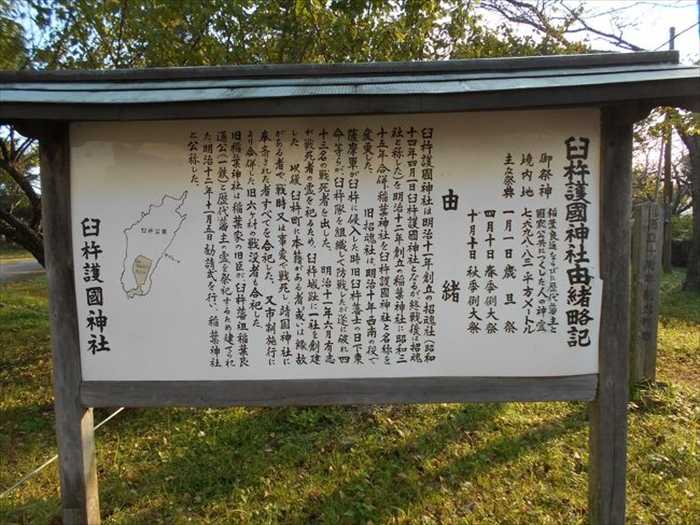

「臼杵護国神社由緒略記

御祭神 稲葉良通ならびに歴代藩主と国家公共につくした人の神霊

境内地 七六九八・八三平方メートル

主な祭典 一月一日 歳旦祭

四月十日 春季例大祭

十月十日 秋季例大祭

由緒

臼杵護国神社は明治十一年創立の招魂社(昭和十四年四月一日臼杵護国神社となるが、終戦後は

招魂社と称した)を明治十二年創立の稲葉神社に昭和三十五年合併、稲葉神社を臼杵護国神社と

名称を変更した。旧招魂社は、明治十年西南の役で薩摩軍が臼杵に侵入した時、旧臼杵藩士の

日下東命等らが、臼杵隊を組織して防戦したが遂に破れ四十三名の戦死者を出した。

明治十一年六月有志が戦死者の霊を祀るため、臼杵城趾に一社を創建した。以後、臼杵町に本籍が

ある者、或いは縁故がある者で、戦時又は事変で戦死し、靖国神社に奉斎された者すべてを

合祀した。又市制施行により合併した旧六カ村の戦没者も合祀した。

この神門をくぐって神橋を渡る。

神門には「臼杵護国神社」と。

「神橋」を渡る。

「拝殿」

西南の役で薩軍が臼杵に侵入したとき、臼杵隊が防戦したが、43人の戦死者をだした。

この霊を祭ったのが神社の始まりで、明治11年の創建当時は招魂社といった と。

・明治11(1878)年創立の招魂神社に西南の役の戦死者を祀る。

以後日清、日露戦争の戦死者を合祀

・明治12(1879)年 臼杵藩祖稲葉良通公をはじめ、歴代の藩主の霊を祀る

・昭和35(1960)年 招魂社と稲葉神社が合併。稲葉社は残し、招魂社は現在の臼杵八坂神社へ

粟島社として移築

・昭和53(1978)年 護国神社と名称を変更

「拝殿」、「本殿」を横から。

そして「神橋」手前にあった「遥拝所」?を振り返る。

昔の「招魂社」の名残の建物なのであろう。

天井には臼杵市指定有形文化財である 南画家 による絵が描かれていた。

鎌倉八幡宮で言えば「舞殿」のある位置にあったが。

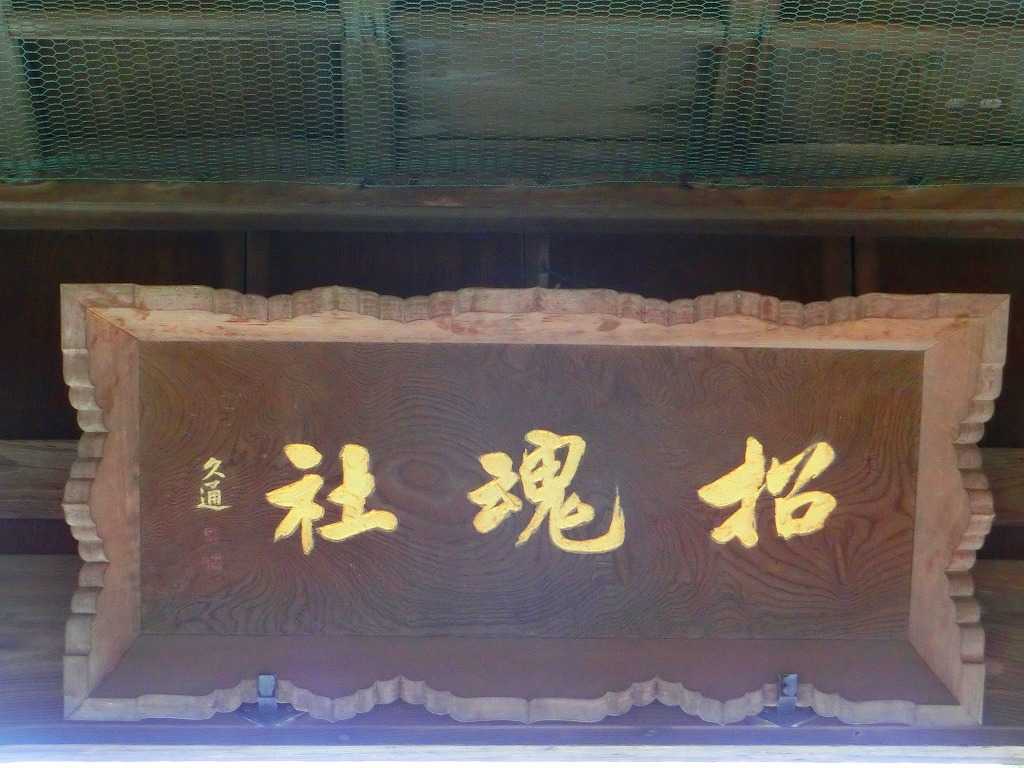

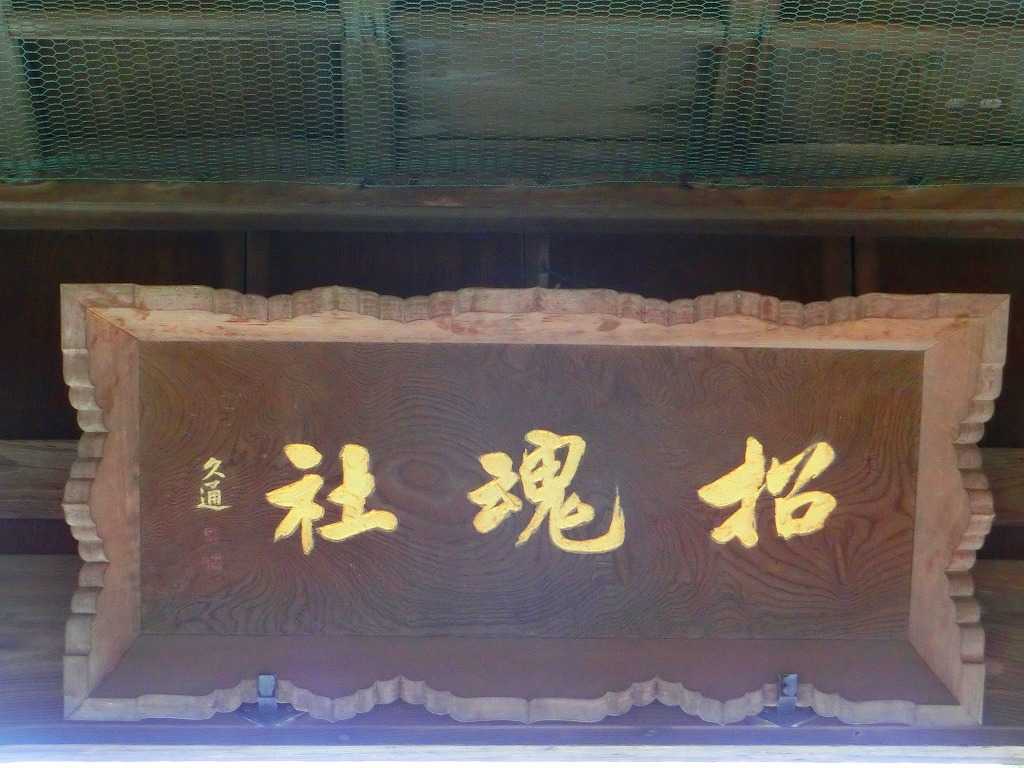

内部には「招魂社」と書かれた扁額が。

「招魂社」という扁額の文字は、15代藩主稲葉久通の書であるようだ。

「神楽殿」

「稲葉神社」と書かれた扁額が掛かっていた。

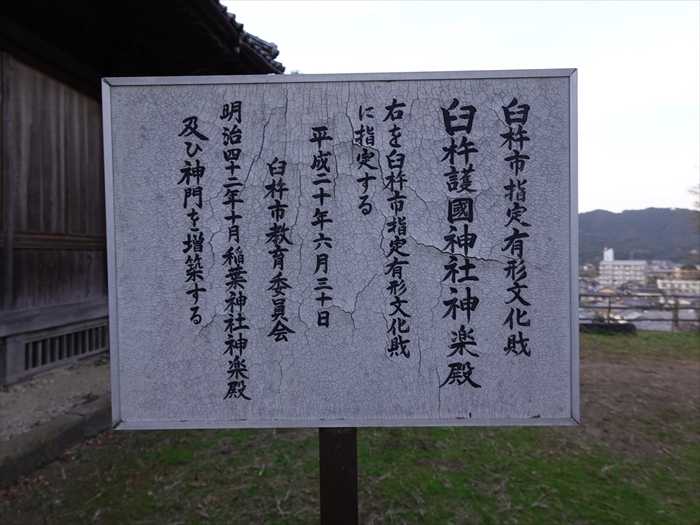

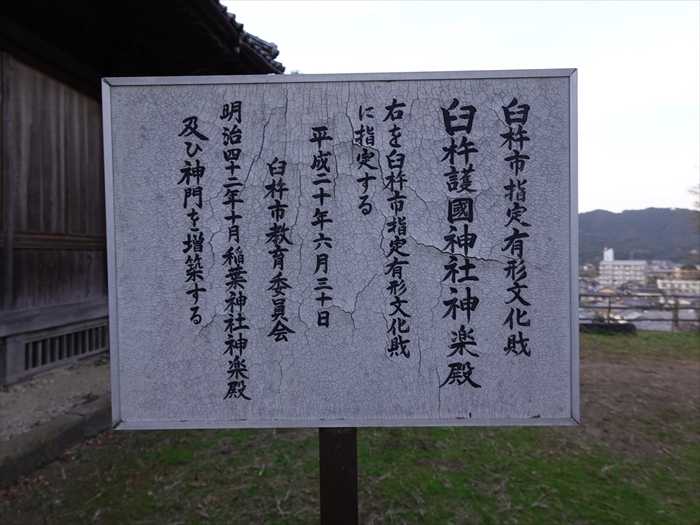

「臼杵市指定有形文化財

臼杵護国神社神楽殿

右を臼杵市指定有形文化財に指定する

平成二十年六月三十日

臼杵市教育委員会

明治四十ニ年十月稲葉神社神楽殿及び神門を増築する」

初冬の夕焼けを桜の木越しに見る。

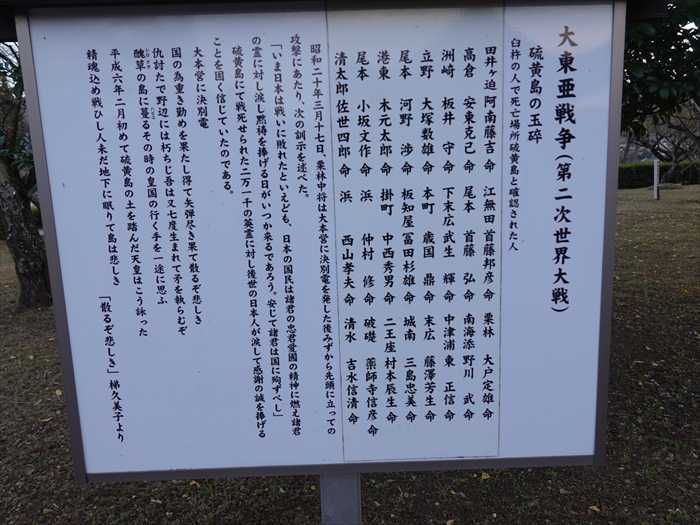

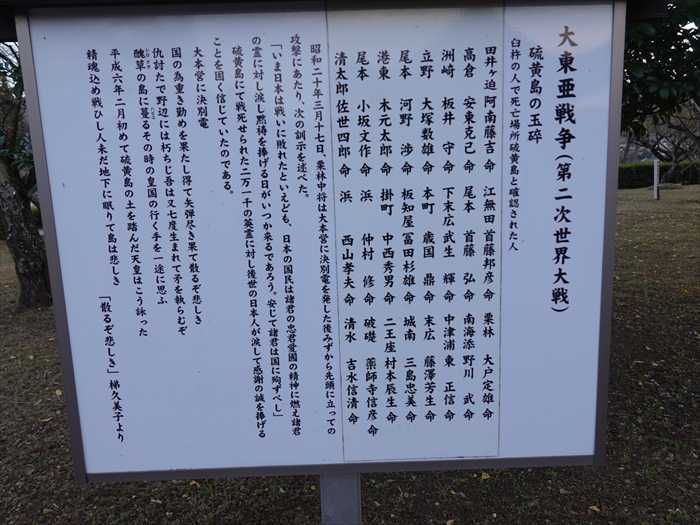

「大東亜戦争(第ニ次世界大戦)

「大東亜戦争全般作戦図」。

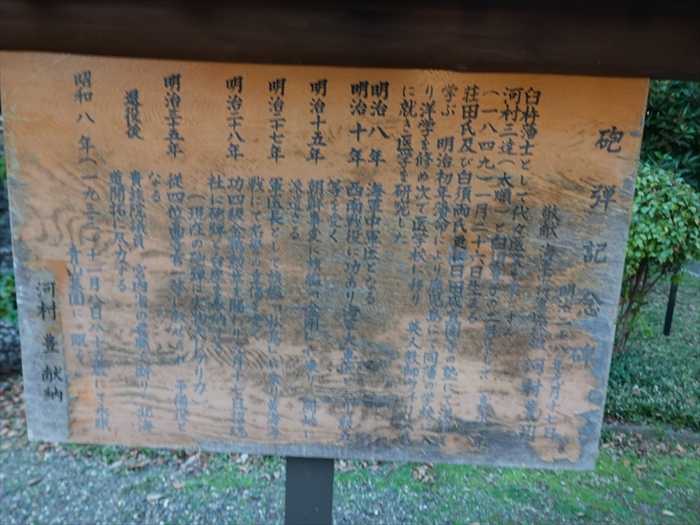

これは「砲弾記念碑」。

「砲弾記念碑

明治二十八年九月十七日

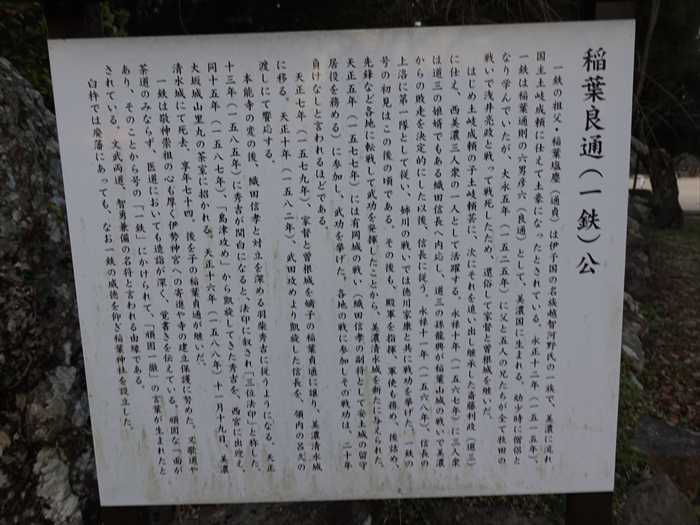

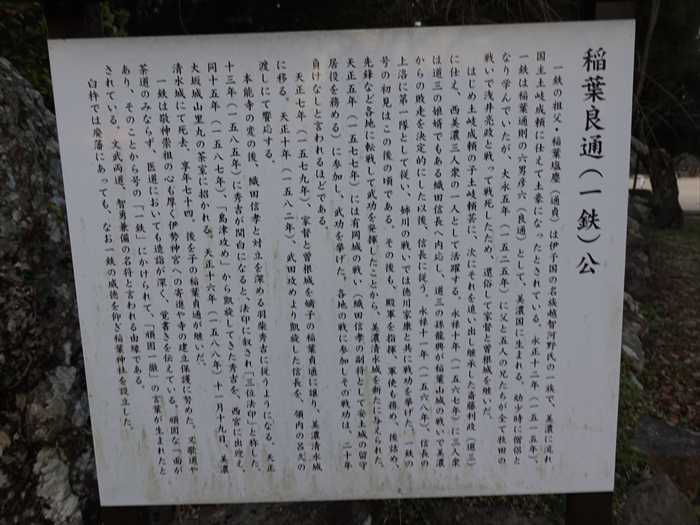

「稲葉良通(一鉄)公

一鉄の祖父・稲葉塩塵(通貞)は伊予国の名族越智河野氏の一族で、美濃に流れ国主土岐成頼に

仕え土豪になったとされている。永正十ニ年(一五一五年)、一鉄は稲葉通則の六男彦六(良通)

として、美濃国に生まれる。幼少時に僧侶となり学んでいたが、大永五年(一五ニ五年)に父と

五人の兄たちが全て牧田の戦いで浅井亮政と戦って戦死したため、還俗して家督と曽根城を

継いだ。はじめ土岐成頼の子土岐頼芸に、次にそれを追い出し継承した斎藤利政(道三)に仕え、

西美濃三人衆の一人として活躍する。永禄十年(一五六七年)に三人衆は道三の娘婿でもある

織田信長へ内応し、道三の孫龍典が稲葉山城の戦いで美濃からの敗走を決定的にした以後、

信長に従う。

永禄十一年(一五六八年)、信長の上洛に第一隊として従い、姉川の戦いでは徳川家康と共に

戦功を挙げた。一鉄の号の初見はこの後の頃である。その後も、殿軍を指揮、軍使も務め、

後詰め、先鋒など各地に転戦して武功を発揮したことから、美濃清水城を新たに与えられた。

天正五年(一五七七年)には有岡城の戦い(織田信孝の副将として安土城の留守居役を務める)に

参加し、武功を挙げた。各地の戦に参加しその戦功は、二十年負けなしと言われるほどである。

天正七年(一五七九年)家督と曽根城を嫡子の稲葉貞通に譲り、美濃清水城に移る。天正十年

(一五八ニ年)、武田攻めより凱旋した信長を、領内の呂久の渡しにて饗応する。

本能寺の変の後、織田信孝と対立を深める羽柴秀吉に従うようになる。天正十三年(一五八五年)

に秀吉が関白になると、法印に叙され「三位法印」と称した。同十五年(一五八七年)、

「島津攻め」から斡旋してきた秀吉を、西宮に出迎え、大阪城山里丸の茶室に招かれる。

天正十六年(一五八八年)十一月十九日、美濃清水城にて死去。享年七十四。後を子の稲葉貞通が

継いだ。一鉄は敬神崇祖の心も厚く伊勢神宮への寄進や寺の建立保護に務めた。又歌道や茶道のみ

ならず、医道においても造詣が深く、覚書きを伝えている。頑固な一面があり、そのことから号の

「一鉄」にかけられて、「頑固一徹」の言葉が生れたとされている。文武両道、智勇兼備の名将と

言われる由縁である。

臼杵では廃藩にあっても、なお一鉄の威徳を仰ぎ稲葉神社を設立した。」

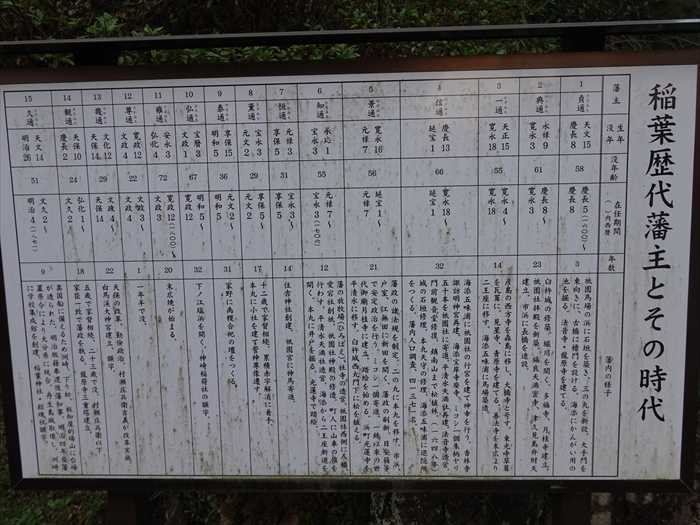

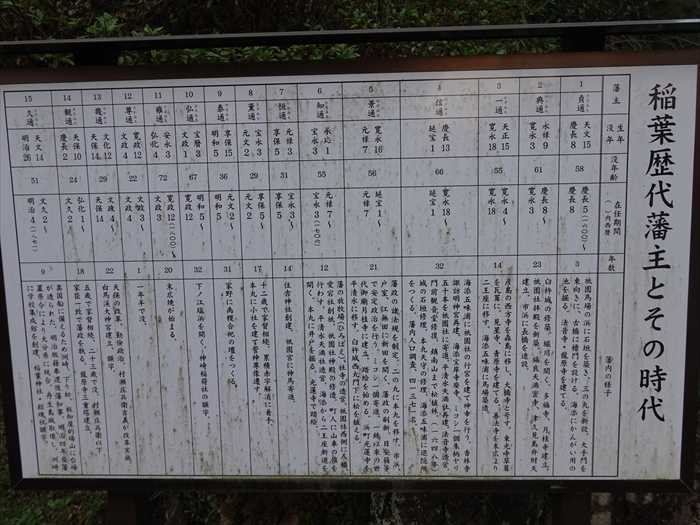

「稲葉歴代藩主とその時代」。

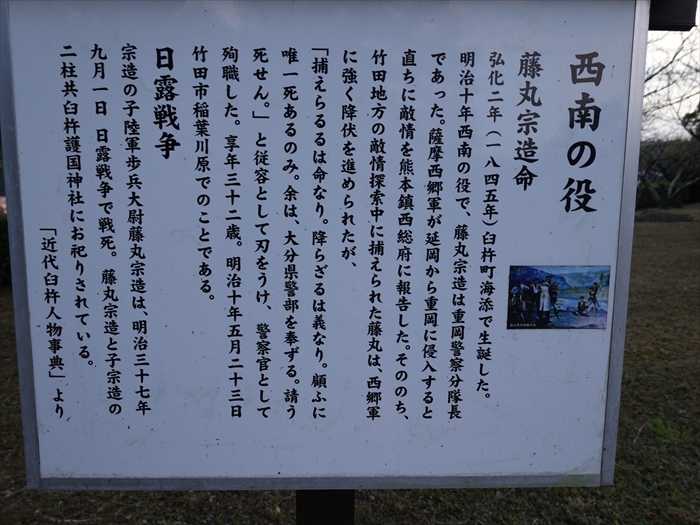

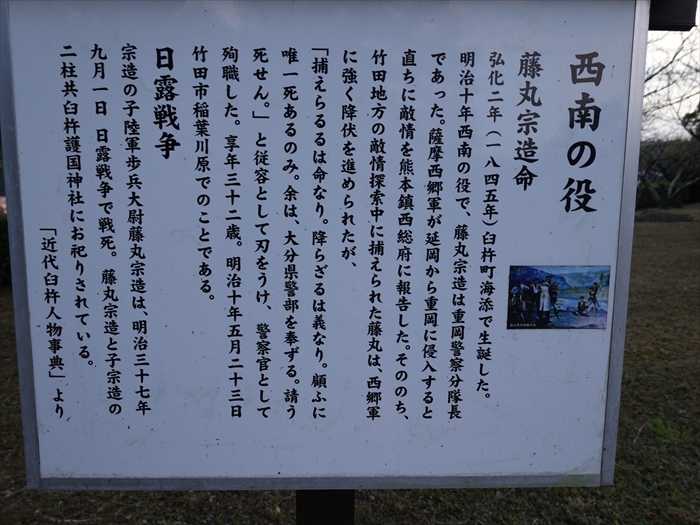

「西南の役」案内板。

「 西南の役

大分縣護國神社(大分県大分市)にある「大分県十等警部藤丸宗造の墓」

【https://ameblo.jp/oitajapan/entry-10546767685.html】より

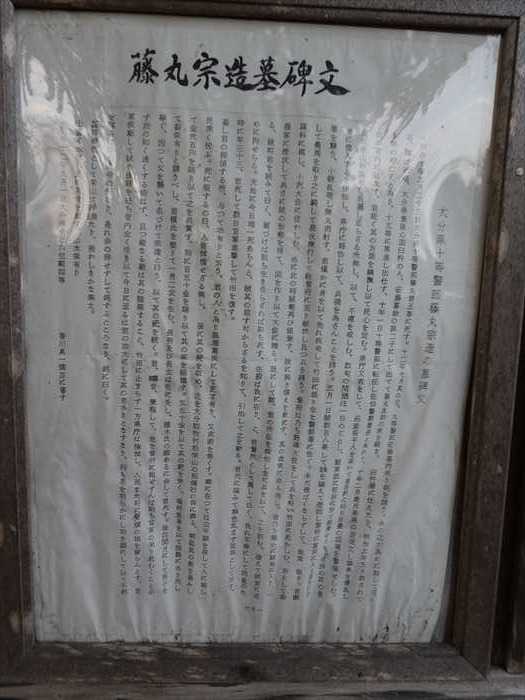

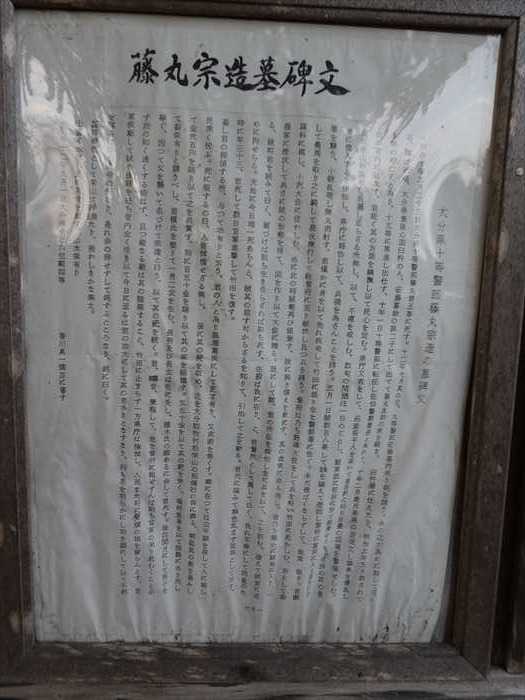

「藤丸宗造墓碑文

大分県十等警部藤丸宗造の墓碑文

「大分県臼杵市出身。宮崎県日向方面からの薩軍の侵入に備え、1877年(明治10年)3月1日、

大分縣佐伯署 重岡(しげおか)分署長として赴任。薩軍の延岡侵入、そして重岡侵入の際に、

その報告と出兵要請に熊本鎮台や竹田署にいた政府軍に通報し、帰路捕えられて5月23日、

竹田町会々(現竹田市)にある西光寺の前に流れる川の畔で斬首された。その場所には

藤丸警部殉職の地の石碑が立っています。西光寺には銅像が建立されています。」

と ネットから。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

多目的広場の北側の散策道を進む。

現在地は多目的広場の北側の場所。

右手にあったのが「勤皇臼杵隊之碑」。

「勤皇臼杵隊之碑

この碑は、明治十年(一八七七)に起きた西南戦役において、順逆を誤らず義のために郷土を守り、

東上してきた薩軍と戦い、その進撃をはばみ敗走させたものの、この臼杵における戦いにおいて、

尊い命を落した臼杵隊隊士四十三名の功績を永く伝えるために建てられたものです。

尊い命を落した臼杵隊隊士四十三名の功績を永く伝えるために建てられたものです。

当時、臼杵に侵攻してきた薩軍の数は約三千人、これを迎え撃った臼杵隊は七百八十五人、来援の

警視隊百人と薩軍の三分の一にも満たない人数であったと記されています。」

「明治十年六月一日薩軍臼杵に迫ル 舊臼杵藩士八百之ヲ邀撃シテ利アラス 死スル者四十三

當時薩将西郷ノ勢望天下ヲ壓シ 人皆歸趣ニ迷フノ時 臼杵藩士ハ克ク順逆ヲ誤ラス

必死ヲ期シテ寡以テ衆ニ敵ス 其ノ勤皇ノ精神ト悲壮ノ決意トハ炳乎鬼神ヲ哭カシム

郷黨ノ有志時勢ニ鑑ル所アリ 茲ニ碑ヲ建テ以テ其ノ忠烈ヲ後昆ニ貽サントス

臼杵隊義戦顕彰會

戦死者 片切八三郎

遺腹 中根貞彦撰竝書」

「中根貞彦歌碑」。

「 ちゝのみのちゝは 吾をみず ははそばの母は わが知らず 恋しき父母 」

「中根貞彦歌碑

この碑には、次のような歌が刻まれています。

「父のみの父は 吾をみず ははそばの母は わが知らず 恋しき父母」

中根貞彦氏は明治十一年(一八七八)二王座の片切家に生まれました。

早く父母を亡くしたため、父母の顔を知らずに育ち十五歳の時、佐伯の中根家に養子に入り、

また、彼はアララギ派の歌人としても知られ、早くして亡くした父母に対する深い思慕の念を

歌に詠んでいます。」

多目的広場の本丸寄りに「俳諧塚」があった。

「俳諧塚

この碑には

稲妻や 闇の方ゆく 五位の聲 」

の句が刻まれています。

「五位」は五位鷺(ごいさぎ)のこと。夜行性があり、夕方、不気味な声を出して飛ぶ。

稲妻が発している方角は黒雲が立ち上り、そこが無気味に光っている。その反対側の空は闇の

暗さだ。その中を飛んでいるのであろう五位鷺が不気味な声を張り上げなら渡っていく。

この五位鷺の姿は見えないと。

この句碑は、臼杵の横町で生まれた久家常蔵(俳号嵐影)が、大正11年(1922年)臼杵の

俳句同好者と図って「南欧吟社」を組織し、その仲間と共に昭和14年(1939年)6月に

建てたものです。臼杵では誹諧が盛んな時があった様で、このほか龍源寺に蓑塚、平原地区に

しぐれ塚などの俳諧塚が建てられています。」

夕日が山の端に沈みかけていた。

そしてこの場所からの日没が迫っていた。

日没を追う。

そしてこの日の日没。

時間は16:58。

「着見櫓跡」の石垣を見る。

そして「臼杵護国神社」に立ち寄る。

本殿の手前に池があって、そこに石橋・神橋が架かっていた。

「顕彰 砲弾記念碑」。

「顕彰 砲弾記念碑

明治二十九年四月

奉納 陸軍歩兵中尉 平井富蔵

清國威海衛戦利品

威海衛の要塞砲

口径二十三・四糎

弾の長さ八十四糎

黄海海戦 明治二十七年九月十七日

威海衛占領 明治二十八年ニ月十ニ日

講和条約(下関条約)明治二十八年四月

砲弾は昭和二十年終戦後地下に埋没されたが現在その場所不明

現砲弾は模造品」

「臼杵護国神社」碑。

「臼杵護国神社由緒略記

御祭神 稲葉良通ならびに歴代藩主と国家公共につくした人の神霊

境内地 七六九八・八三平方メートル

主な祭典 一月一日 歳旦祭

四月十日 春季例大祭

十月十日 秋季例大祭

由緒

臼杵護国神社は明治十一年創立の招魂社(昭和十四年四月一日臼杵護国神社となるが、終戦後は

招魂社と称した)を明治十二年創立の稲葉神社に昭和三十五年合併、稲葉神社を臼杵護国神社と

名称を変更した。旧招魂社は、明治十年西南の役で薩摩軍が臼杵に侵入した時、旧臼杵藩士の

日下東命等らが、臼杵隊を組織して防戦したが遂に破れ四十三名の戦死者を出した。

明治十一年六月有志が戦死者の霊を祀るため、臼杵城趾に一社を創建した。以後、臼杵町に本籍が

ある者、或いは縁故がある者で、戦時又は事変で戦死し、靖国神社に奉斎された者すべてを

合祀した。又市制施行により合併した旧六カ村の戦没者も合祀した。

旧稲葉神社は稲葉家の旧臣が、臼杵藩祖稲葉良通公(一鉄)と歴代藩主の霊を祭祀するため

建てられた。明治十二年十一月五日勘請式を行い、稲葉神社と公称した。」

建てられた。明治十二年十一月五日勘請式を行い、稲葉神社と公称した。」

この神門をくぐって神橋を渡る。

神門には「臼杵護国神社」と。

「神橋」を渡る。

「拝殿」

西南の役で薩軍が臼杵に侵入したとき、臼杵隊が防戦したが、43人の戦死者をだした。

この霊を祭ったのが神社の始まりで、明治11年の創建当時は招魂社といった と。

・明治11(1878)年創立の招魂神社に西南の役の戦死者を祀る。

以後日清、日露戦争の戦死者を合祀

・明治12(1879)年 臼杵藩祖稲葉良通公をはじめ、歴代の藩主の霊を祀る

・昭和35(1960)年 招魂社と稲葉神社が合併。稲葉社は残し、招魂社は現在の臼杵八坂神社へ

粟島社として移築

・昭和53(1978)年 護国神社と名称を変更

「拝殿」、「本殿」を横から。

そして「神橋」手前にあった「遥拝所」?を振り返る。

昔の「招魂社」の名残の建物なのであろう。

天井には臼杵市指定有形文化財である 南画家 による絵が描かれていた。

鎌倉八幡宮で言えば「舞殿」のある位置にあったが。

内部には「招魂社」と書かれた扁額が。

「招魂社」という扁額の文字は、15代藩主稲葉久通の書であるようだ。

「神楽殿」

「稲葉神社」と書かれた扁額が掛かっていた。

「臼杵市指定有形文化財

臼杵護国神社神楽殿

右を臼杵市指定有形文化財に指定する

平成二十年六月三十日

臼杵市教育委員会

明治四十ニ年十月稲葉神社神楽殿及び神門を増築する」

初冬の夕焼けを桜の木越しに見る。

「大東亜戦争(第ニ次世界大戦)

硫黄島の玉碎

臼杵の人で死亡場所硫黄島と確認された人

臼杵の人で死亡場所硫黄島と確認された人

田井ヶ迫 阿南藤吉 命 江無田 首藤都彦 命 栗林 大戸貞雄 命

高倉 安東克己 命 尾本 首藤 弘 命 南海添 野川 武 命

洲崎 板井 守 命 下末広 武生 輝 命 中津浦 東 正信 命

立野 大塚数雄 命 本町 歳国 鼎 命 宋広 藤澤芳生 命

尾本 河野 渉 命 板知屋 冨田杉雄 命 城南 三島忠美 命

港東 木元太郎 命 掛町 中西秀男 命 ニ王座 村本辰生 命

尾本 小坂文作 命 浜 仲村 修 命 破礎 薬師寺信彦 命

清太郎 佐世四郎 命 浜 西山孝夫 命 清水 吉水信清 命

昭和ニ十年三月十七日、栗林中将は大本営に決別電を発した後みずから先頭に立っての

攻撃にあたり、次の訓示を述べた。

「いま日本は戦いに敗れたといえども、日本の国民は諸君の忠君愛国の精神に燃え諸君

の霊に対し涙し黙祷を捧げる日がいっか来るであろう。安じて諸君は国に殉ずべし」

硫黄島にて戦死せられたニ万一千の英霊に対し後世の日本人が涙して感謝の誠を捧げる

ことを固く信じていたのである。

大本営に決別電

国の為 重き勤めを 果たし得て 矢弾尽き果て 散るぞ悲しき

仇討たで 野辺には朽ちじ 吾は又 七度生まれて 矛を執らむぞ

醜草の 島に蔓る その時の 皇国の行く手を 一途に思ふ

平成六年ニ月初めて硫黄島の土を踏んだ天皇はこう詠った

精魂込め 戦ひし人 未だ地下に 眠りて島は 悲しき

「散るぞ悲しき」梯久美子より」

「大東亜戦争全般作戦図」。

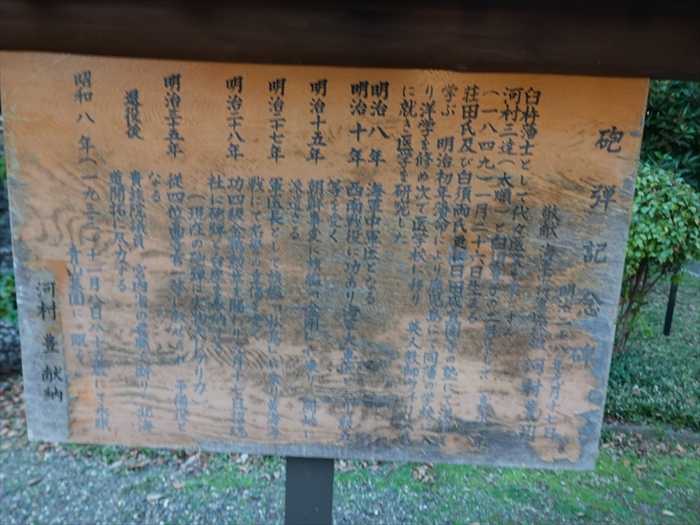

これは「砲弾記念碑」。

「砲弾記念碑

明治二十八年九月十七日

敬献 海軍中将軍医総監 河村豊州

臼杵藩士として代々医療を業とする。河村三達(太順)と白須豊子の二男として、嘉永二年

(一八四九)一月二十六日生まる。

荘田氏及び白須両氏更に日田咸宜園等の塾にて漢籍を学ぶ。明治初年藩命により鹿児島にて

同藩の学校に入り洋学を修め次で医学校に移り、英人教師ウィリス氏に就き医学を研究した。

明治八年 海軍中軍医となる

明治十年 西南戦役に功あり海軍大軍医となり勲五等を受く

明治十五年 朝鮮事変に旗艦「金剛」に乗り同地に派遣さる

明治二十七年 軍医長として旗艦「松島」に乗り黄海海戦にて名誉の重傷を受く

明治三十八年 功四級金鶏勲章を賜り九月十七日招魂社に砲弾と台座を奉納する

(現在の砲弾は実物大レプリカ)

明治三十五年 従四位高等官一等に叙せられ予備役となる

退役後 貴族院議員 宮内省の要職を断り、北海道開拓に尽力する

昭和八年(一九三三)十一月八日 八十五才にて永眠

青山墓地に眠る」

「稲葉良通(一鉄)公

一鉄の祖父・稲葉塩塵(通貞)は伊予国の名族越智河野氏の一族で、美濃に流れ国主土岐成頼に

仕え土豪になったとされている。永正十ニ年(一五一五年)、一鉄は稲葉通則の六男彦六(良通)

として、美濃国に生まれる。幼少時に僧侶となり学んでいたが、大永五年(一五ニ五年)に父と

五人の兄たちが全て牧田の戦いで浅井亮政と戦って戦死したため、還俗して家督と曽根城を

継いだ。はじめ土岐成頼の子土岐頼芸に、次にそれを追い出し継承した斎藤利政(道三)に仕え、

西美濃三人衆の一人として活躍する。永禄十年(一五六七年)に三人衆は道三の娘婿でもある

織田信長へ内応し、道三の孫龍典が稲葉山城の戦いで美濃からの敗走を決定的にした以後、

信長に従う。

永禄十一年(一五六八年)、信長の上洛に第一隊として従い、姉川の戦いでは徳川家康と共に

戦功を挙げた。一鉄の号の初見はこの後の頃である。その後も、殿軍を指揮、軍使も務め、

後詰め、先鋒など各地に転戦して武功を発揮したことから、美濃清水城を新たに与えられた。

天正五年(一五七七年)には有岡城の戦い(織田信孝の副将として安土城の留守居役を務める)に

参加し、武功を挙げた。各地の戦に参加しその戦功は、二十年負けなしと言われるほどである。

天正七年(一五七九年)家督と曽根城を嫡子の稲葉貞通に譲り、美濃清水城に移る。天正十年

(一五八ニ年)、武田攻めより凱旋した信長を、領内の呂久の渡しにて饗応する。

本能寺の変の後、織田信孝と対立を深める羽柴秀吉に従うようになる。天正十三年(一五八五年)

に秀吉が関白になると、法印に叙され「三位法印」と称した。同十五年(一五八七年)、

「島津攻め」から斡旋してきた秀吉を、西宮に出迎え、大阪城山里丸の茶室に招かれる。

天正十六年(一五八八年)十一月十九日、美濃清水城にて死去。享年七十四。後を子の稲葉貞通が

継いだ。一鉄は敬神崇祖の心も厚く伊勢神宮への寄進や寺の建立保護に務めた。又歌道や茶道のみ

ならず、医道においても造詣が深く、覚書きを伝えている。頑固な一面があり、そのことから号の

「一鉄」にかけられて、「頑固一徹」の言葉が生れたとされている。文武両道、智勇兼備の名将と

言われる由縁である。

臼杵では廃藩にあっても、なお一鉄の威徳を仰ぎ稲葉神社を設立した。」

「稲葉歴代藩主とその時代」。

江戸時代の大名。先祖は代々美濃国土岐(とき)氏に属し、土岐氏没落後斎藤、織田氏と

主家をかえ、良通(よしみち)(稲葉一鉄)のとき豊臣秀吉に仕え、美濃郡上八幡

(ぐじょうはちまん)城主となった。

主家をかえ、良通(よしみち)(稲葉一鉄)のとき豊臣秀吉に仕え、美濃郡上八幡

(ぐじょうはちまん)城主となった。

良通の子貞通(さだみち)は関ヶ原の戦で東軍に属し、戦後豊後国(ぶんごのくに)臼杵(うすき)に

移り(4万石)、同地で15代続いた(臼杵藩(うすきはん))。

移り(4万石)、同地で15代続いた(臼杵藩(うすきはん))。

建築されたもの。

「西南の役」案内板。

「 西南の役

藤丸宗造命

弘化ニ年(一八四五年)臼杵町海添で生誕した。

明治十年西南の役で、藤丸宗造は重岡警察分隊長であった。薩摩西郷軍が延岡から重岡に侵入

すると直ちに敵情を熊本鎮西総府に報告した。そののち、竹田地方の敵情探索中に捕えられた

藤丸は、西郷軍に強く降伏を進められたが、

すると直ちに敵情を熊本鎮西総府に報告した。そののち、竹田地方の敵情探索中に捕えられた

藤丸は、西郷軍に強く降伏を進められたが、

「捕えらるるは命なり。降らざるは義なり。顧ふに唯一死あるのみ。余は、大分県警部を奉ずる。

請う死せん。」と従容として刃をうけ、警察官として殉職した。享年三十ニ歳。明治十年五月

ニ十三日竹田市稻葉川原でのことである。

請う死せん。」と従容として刃をうけ、警察官として殉職した。享年三十ニ歳。明治十年五月

ニ十三日竹田市稻葉川原でのことである。

日露戦争

宗造の子陸軍歩兵大尉藤丸宗造は、明治三十七年九月一日 日露戦争で戦死。藤丸宗造と

子宗造のニ柱共臼杵護国神社にお祀りされている。

「近代臼杵人物事典」より」子宗造のニ柱共臼杵護国神社にお祀りされている。

大分縣護國神社(大分県大分市)にある「大分県十等警部藤丸宗造の墓」

【https://ameblo.jp/oitajapan/entry-10546767685.html】より

「藤丸宗造墓碑文

大分県十等警部藤丸宗造の墓碑文

「大分県臼杵市出身。宮崎県日向方面からの薩軍の侵入に備え、1877年(明治10年)3月1日、

大分縣佐伯署 重岡(しげおか)分署長として赴任。薩軍の延岡侵入、そして重岡侵入の際に、

その報告と出兵要請に熊本鎮台や竹田署にいた政府軍に通報し、帰路捕えられて5月23日、

竹田町会々(現竹田市)にある西光寺の前に流れる川の畔で斬首された。その場所には

藤丸警部殉職の地の石碑が立っています。西光寺には銅像が建立されています。」

と ネットから。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.