PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

歴史の重みを感じ、頼朝、文覚の声が聞こえて来そうな「高源寺」を後にして、来た道を

引き返し坂道を冷川に沿って下って行った。

そして右手にあったのが「不動の滝」。

入口左に石碑が並ぶ。

京都高雄にある神護寺の再興を後白河上皇に強<訴えた為、伊豆に流された文覚上人により

造られたといわれている。大正7年に始まった丹那トンネルエ事の頃、鹿島組配下の伊沢組が

この不動尊を篤<信仰していたため大変賑わった。今も地元の人達に篤く信仰されている。

「不動明王」と書かれた石碑。

青竹が再び命を吹き込まれ整えられた手水場。

「冷川不動堂」が右手に。

そして奥に「不動の滝」。

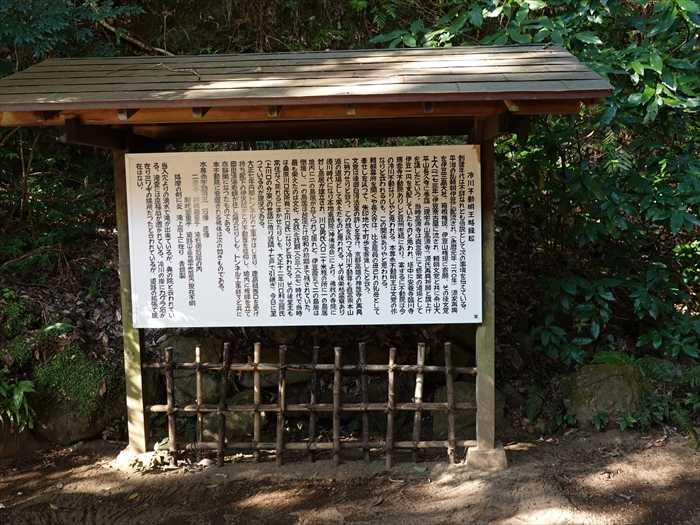

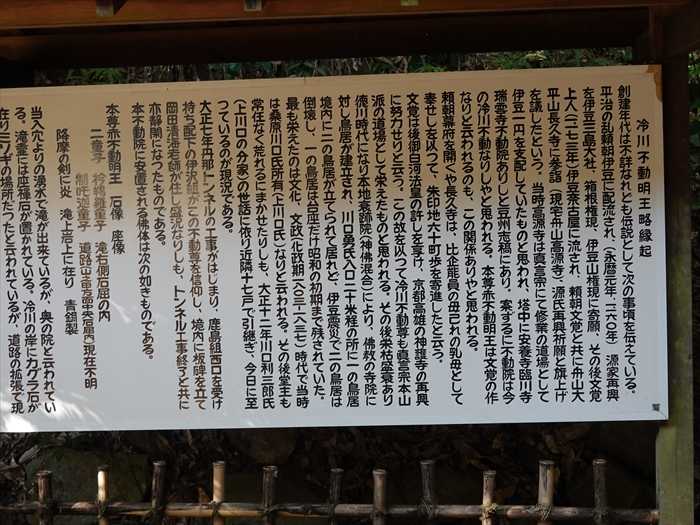

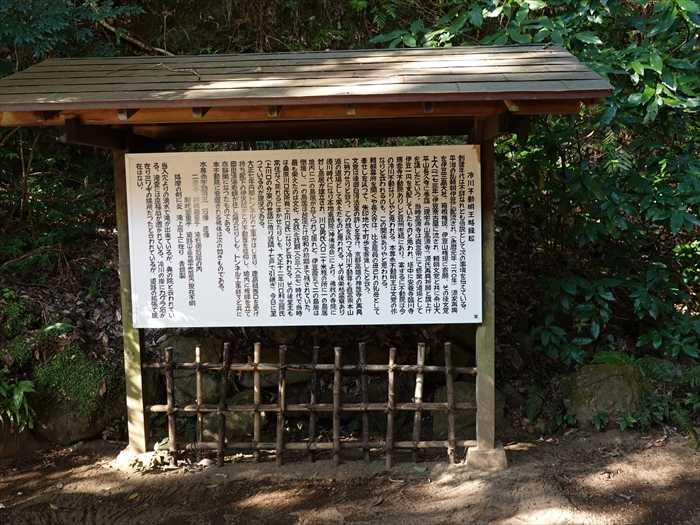

「冷川不動明王略縁起」案内板。

石祠が置かれた「冷川不動」が滝の右側、屋根付きの社の中に鎮座。

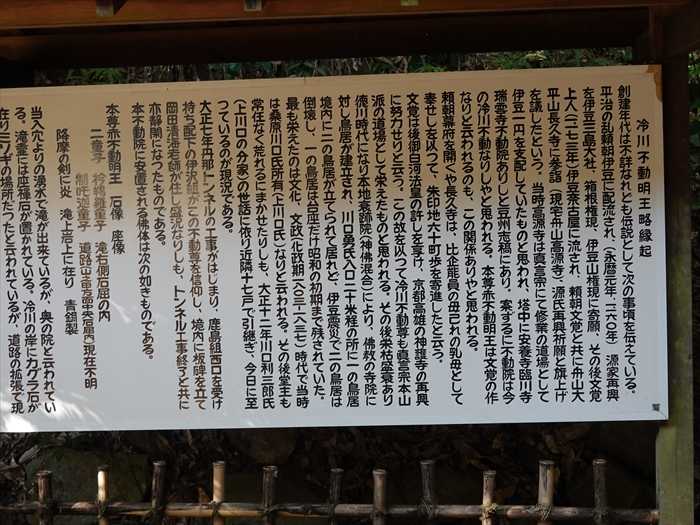

「冷川不動明王略縁起

滝壺には「座禪石」が置かれていた。

滝の上部をズームして。

滝上岩上に在った「降摩の剣に炎」は青銅製。

「不動の滝」を後にして次の目的地に向かう。

「JR函南駅」前で車を止めた。

静岡県田方郡函南町大竹190-6。

静岡県内にある東海道本線の駅としては唯一、町に所在する駅である。

丹那トンネルの西口にあり、このトンネルが貫通した1934年(昭和9年)の12月に駅は

開業した。

「かんなみへ ようこそ!」。

「土木学会選奨土木遺産」案内板。

旧熱海線鉄道施設群

旧熱海線鉄道施設群

「 新日本 歩く道紀行 100選シリーズ 」👈リンク 案内板が駅前に。

「JR函南駅」を振り返る。

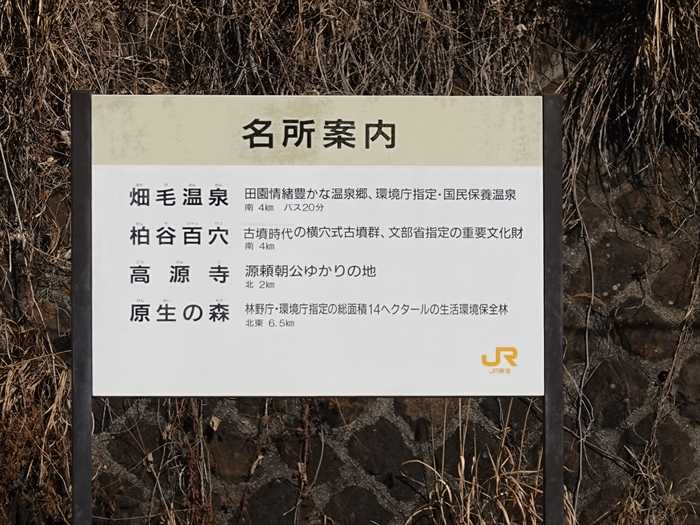

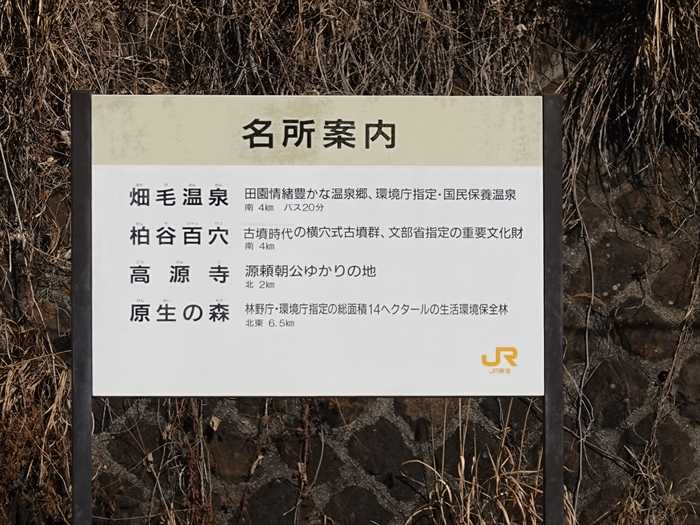

「名所案内」板。

そして次に訪ねたのが「丹那隧道工事殉職者慰霊碑」。

ここに駐めて良いとご親切に。

言葉に甘えて駐車させて頂き、更に坂を上っていった。

「 丹那隧道工事殉職者慰霊碑 」👈リンク と刻された石碑。

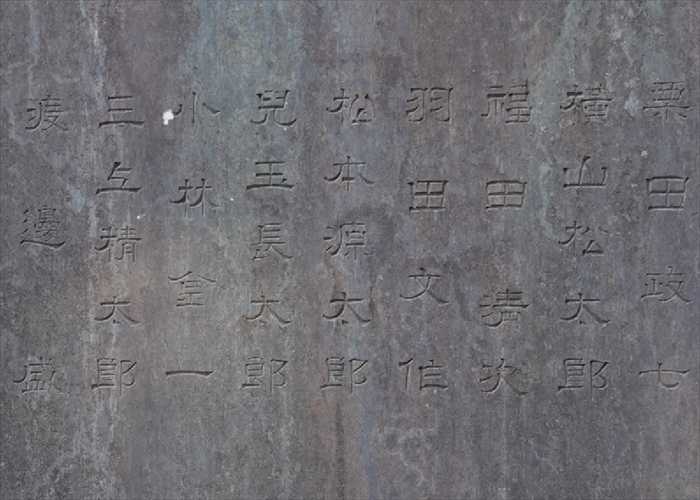

丹那トンネル工事の犠牲者は、67名にものぼり、いかに難工事であったかが伺える。

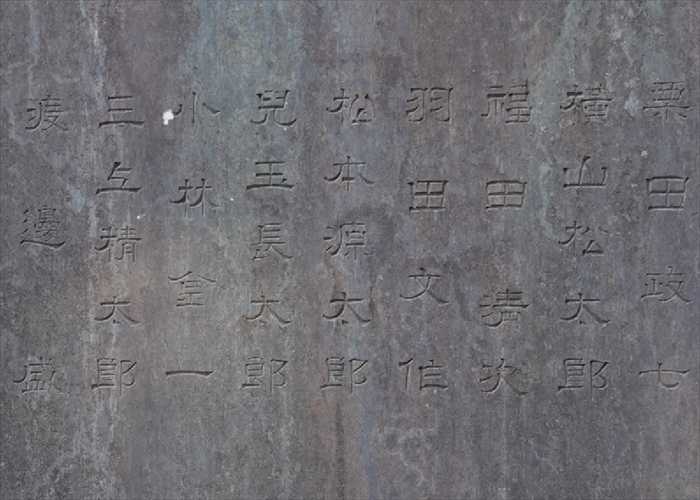

ここ函南口の犠牲者は36名であり、その方全員の名前が石碑の裏に刻まれていた。

ズームして一部の犠牲者の方の名前を。合掌!!

毎年慰霊祭が行われていたが、このコロナ禍で中止となっていると、先程の社長から。

近くにある「臨江寺」の住職が菩提を弔っているようであった。

石碑横から新幹線の線路も見えた。

坂道を下り「丹那トンネル」の函南側出口を見る。

そして駐車場に戻ると、工場の社長が工場内を案内して下さいました。

靴紐等紐の製造工場・「有限会社中川製紐(せいちゅう)工場」であった。

まるで、世界遺産の「富岡製糸工場」の世界であった。

静岡県田方郡函南町平井1746。

そして次に訪ねたのが「柏谷横穴群」。

東西600m・南北250mにわたり、6~8世紀末に作られた県内最大規模の300基以上の横穴墓が

残っていた。

引き返し坂道を冷川に沿って下って行った。

そして右手にあったのが「不動の滝」。

入口左に石碑が並ぶ。

京都高雄にある神護寺の再興を後白河上皇に強<訴えた為、伊豆に流された文覚上人により

造られたといわれている。大正7年に始まった丹那トンネルエ事の頃、鹿島組配下の伊沢組が

この不動尊を篤<信仰していたため大変賑わった。今も地元の人達に篤く信仰されている。

「不動明王」と書かれた石碑。

青竹が再び命を吹き込まれ整えられた手水場。

「冷川不動堂」が右手に。

そして奥に「不動の滝」。

「冷川不動明王略縁起」案内板。

石祠が置かれた「冷川不動」が滝の右側、屋根付きの社の中に鎮座。

「冷川不動明王略縁起

創建年代は不詳なれども伝説として次の事頃を伝えている。

平治の乱頼朝伊豆に配流され、(永暦元年、一一六〇年)源家再興を伊豆三島大社、箱根権現、

伊豆山権現に祈願、その後文覚上人(一一七三年)伊豆奈古屋に流され、頼朝文覚と共に

舟山大平山長久寺に参詣(現宅舟山高源寺)、源氏再興祈願と旗上げを議したという。

当時高源寺は真言宗にて修行の道場として伊豆一円を支配していたものと思われ、塔中に

安養寺臨川寺瑞雲寺不動院ありしと豆州志稿にあり、案ずるに不動院は今の冷川不動なりしやと

思われる。本尊赤不動明王は文覚の作なりと云われるのも、この関係ありやと思われる。

伊豆山権現に祈願、その後文覚上人(一一七三年)伊豆奈古屋に流され、頼朝文覚と共に

舟山大平山長久寺に参詣(現宅舟山高源寺)、源氏再興祈願と旗上げを議したという。

当時高源寺は真言宗にて修行の道場として伊豆一円を支配していたものと思われ、塔中に

安養寺臨川寺瑞雲寺不動院ありしと豆州志稿にあり、案ずるに不動院は今の冷川不動なりしやと

思われる。本尊赤不動明王は文覚の作なりと云われるのも、この関係ありやと思われる。

頼朝幕府を開くや長久寺は、比企能員の母己れの乳母として奉せしを以って、朱印地六十町歩を

寄進したと云う。

寄進したと云う。

文覚は後御白河法皇の許しを享け、京都高雄の新護寺の再興に努力せりと云う。この故を以って

冷川不動尊も真言宗本山派の道場として栄えたものと思われる。その後栄枯盛衰あり徳川時代に

なり本地衰跡院(神佛混合)により、佛教の寺院に対し鳥居が建立され、川口勇氏入口ニ十米程の

所に一の烏居境内にニの烏居が立てられて居れど、伊豆震災でニの烏居は倒壊し、一の島居は

台座だけ昭和の初期まで残されていた。最も栄えたのは文化、文政(化政期一八〇三~一八三七)

時代で当時は桑原川口氏所有(上川口氏)なりと云われる。その後堂主も常仼なく荒れるに

冷川不動尊も真言宗本山派の道場として栄えたものと思われる。その後栄枯盛衰あり徳川時代に

なり本地衰跡院(神佛混合)により、佛教の寺院に対し鳥居が建立され、川口勇氏入口ニ十米程の

所に一の烏居境内にニの烏居が立てられて居れど、伊豆震災でニの烏居は倒壊し、一の島居は

台座だけ昭和の初期まで残されていた。最も栄えたのは文化、文政(化政期一八〇三~一八三七)

時代で当時は桑原川口氏所有(上川口氏)なりと云われる。その後堂主も常仼なく荒れるに

まかせたりしも、大正十ニ年川口利三郎氏(上川口の分家)の世話に依り近隣十七戸で引継ぎ、

今日に至っているのが現況である。

今日に至っているのが現況である。

大正七年丹那トンネルの工事がはじまり、鹿島組西口を受け持ち配下の伊沢組がこの不動尊を

信仰し、境内に板碑を立て岡田清海老師が住し盛況なりしも、トンネル工事終了と共に亦静閑に

なったものである。

信仰し、境内に板碑を立て岡田清海老師が住し盛況なりしも、トンネル工事終了と共に亦静閑に

なったものである。

本不動尊院に安置される佛体は次の如きものである。

本尊赤不動明王 石像 座像

本尊赤不動明王 石像 座像

ニ童子 矜羯羅童子(こんがらどうじ) 滝右側石屈の内

制咜迦童子(せいたかどうじ) 道路(山之田方面中央石屈内)現在不明

降摩の剣に炎 滝上岩上に在り 青銅製

当入穴よりの湧水で滝が出来ているが、奥の院と云われている。滝壺には座禪石が置かれている。

冷川の岸にカグラ石が在りミソギの場所だったと云われているが、道路の拡張で現在はない。」

冷川の岸にカグラ石が在りミソギの場所だったと云われているが、道路の拡張で現在はない。」

滝壺には「座禪石」が置かれていた。

滝の上部をズームして。

滝上岩上に在った「降摩の剣に炎」は青銅製。

「不動の滝」を後にして次の目的地に向かう。

「JR函南駅」前で車を止めた。

静岡県田方郡函南町大竹190-6。

静岡県内にある東海道本線の駅としては唯一、町に所在する駅である。

丹那トンネルの西口にあり、このトンネルが貫通した1934年(昭和9年)の12月に駅は

開業した。

現在の停車列車は普通列車のみである。1996年(平成8年)3月に特急列車に格上げされるまでは、

急行「東海」1号・4号が停車していた と。

急行「東海」1号・4号が停車していた と。

「かんなみへ ようこそ!」。

「土木学会選奨土木遺産」案内板。

旧熱海線鉄道施設群

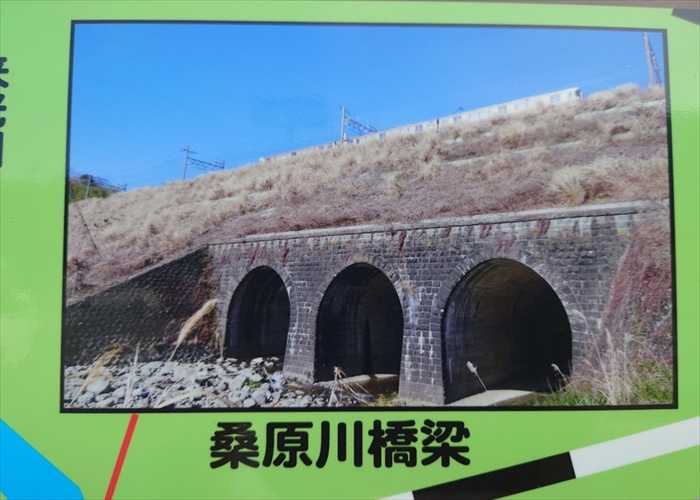

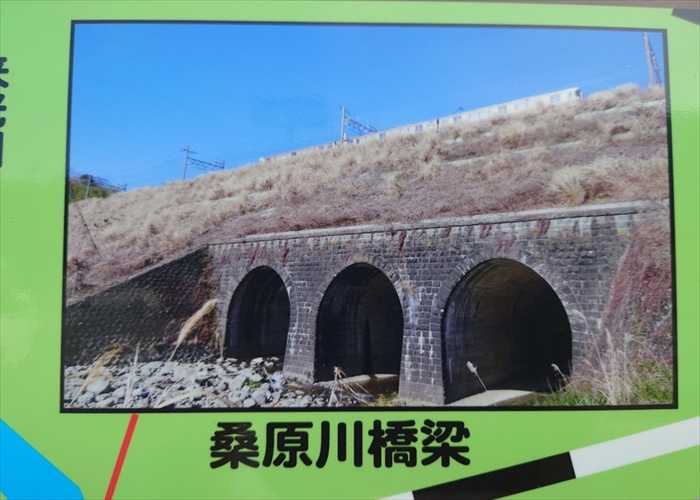

桑原川橋梁 延長22.5m 径間長6.1m X3

函南駅の西側を流れる来光川(当時桑原川)に3つのアーチ型の橋梁(拱渠)が、丹那トンネルの

工事とともに建設された。(昭和9年)

工事とともに建設された。(昭和9年)

表面には自然石のポータルが施され、同じ形が連続する3連の拱渠は珍しく、力強い曲線が

周囲の景観を引き締め、地域のシンボルとなっており、丹那トンネルとともに、令和元年度の

土木学会選奨土木遺産に認定された。

周囲の景観を引き締め、地域のシンボルとなっており、丹那トンネルとともに、令和元年度の

土木学会選奨土木遺産に認定された。

※函南駅より600m 所要時間:徒歩10分

旧熱海線鉄道施設群

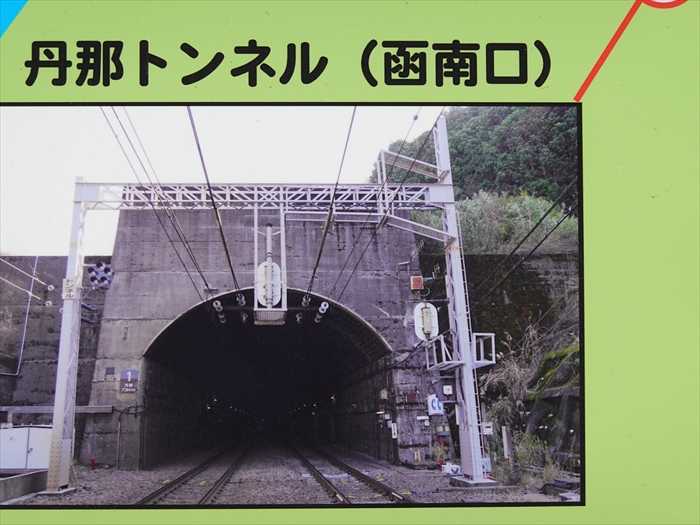

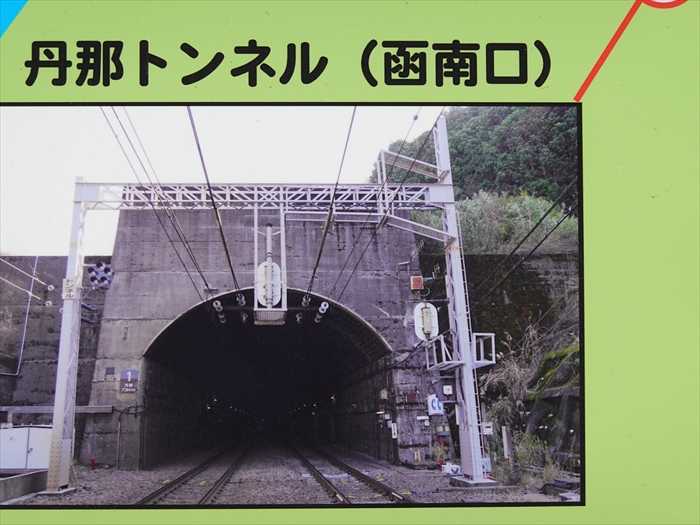

丹那トンネル(函南ロ) 延長7,804m。

東海道線を輸送強化するため、熱海廻りの旧熱海線が計画され、その最難関である丹那トンネルの

工事が大正7年から始まった。破砕帯の出水事故など多くの犠牲を払い、困難を克服して昭和9年に

完成した。その過程では、丹那方式と呼ばれる水抜き坑、圧搾空気掘削法など日本の工事で初めて

実用化された工法が数多くあり、世界に誇る日本のトンネル技術の発展を物語る貴重な土木遺産で

あることから、令和元年度の土木学会選奨土木遺産に認定された。

工事が大正7年から始まった。破砕帯の出水事故など多くの犠牲を払い、困難を克服して昭和9年に

完成した。その過程では、丹那方式と呼ばれる水抜き坑、圧搾空気掘削法など日本の工事で初めて

実用化された工法が数多くあり、世界に誇る日本のトンネル技術の発展を物語る貴重な土木遺産で

あることから、令和元年度の土木学会選奨土木遺産に認定された。

※JR東海用地内のため立入れません。」

「 新日本 歩く道紀行 100選シリーズ 」👈リンク 案内板が駅前に。

「JR函南駅」を振り返る。

「名所案内」板。

そして次に訪ねたのが「丹那隧道工事殉職者慰霊碑」。

ここに駐めて良いとご親切に。

言葉に甘えて駐車させて頂き、更に坂を上っていった。

「 丹那隧道工事殉職者慰霊碑 」👈リンク と刻された石碑。

丹那トンネル工事の犠牲者は、67名にものぼり、いかに難工事であったかが伺える。

ここ函南口の犠牲者は36名であり、その方全員の名前が石碑の裏に刻まれていた。

ズームして一部の犠牲者の方の名前を。合掌!!

毎年慰霊祭が行われていたが、このコロナ禍で中止となっていると、先程の社長から。

近くにある「臨江寺」の住職が菩提を弔っているようであった。

石碑横から新幹線の線路も見えた。

坂道を下り「丹那トンネル」の函南側出口を見る。

そして駐車場に戻ると、工場の社長が工場内を案内して下さいました。

靴紐等紐の製造工場・「有限会社中川製紐(せいちゅう)工場」であった。

まるで、世界遺産の「富岡製糸工場」の世界であった。

静岡県田方郡函南町平井1746。

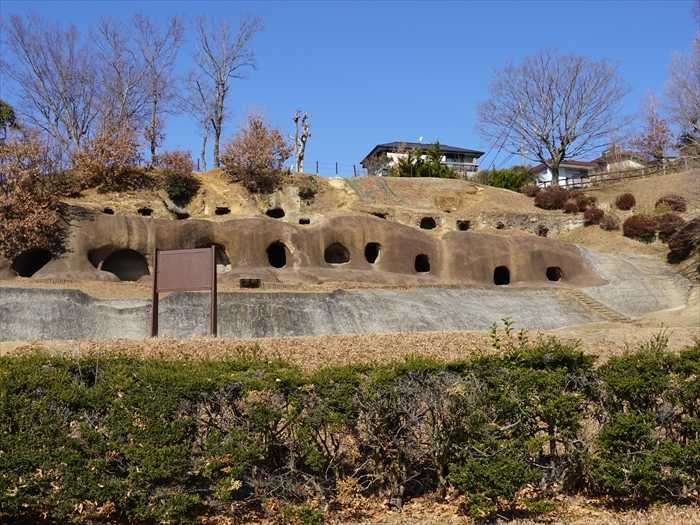

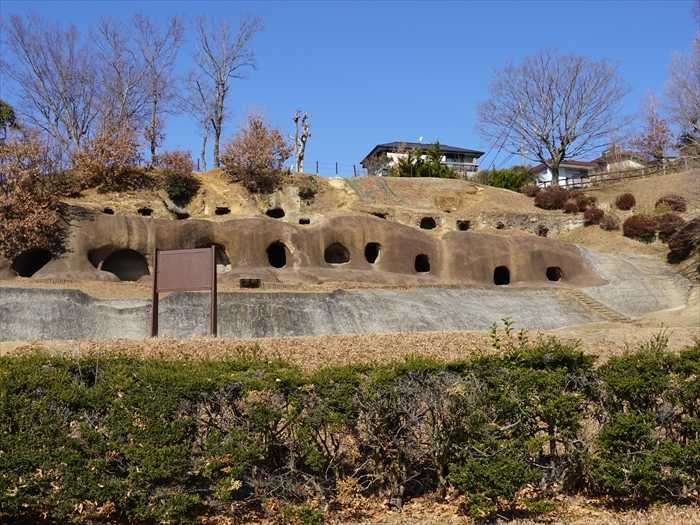

そして次に訪ねたのが「柏谷横穴群」。

東西600m・南北250mにわたり、6~8世紀末に作られた県内最大規模の300基以上の横穴墓が

残っていた。

保存状態が良好な範囲は国指定の史跡に認定されている。

約6.6万年前に箱根で起きた大噴火では西は富士市、東は鎌倉付近まで到達するような巨大な

火砕流が発生したとのこと。

柏谷横穴群はこの火砕流の堆積物が厚くつもっている丘陵に作られているのだと。

「柏谷横穴群B群」を見る。

南・東・西面の標高約20~30mの所に、前面に田方平野を望み、富士・箱根を背後に仰ぐ地に

存在していた。柏谷横穴群の最初の学術調査は、1947年(昭和22年)日本大学の軽部慈恩に

よって実施された。群集する横穴を、A~Eの5地区に区分し、横穴の形態を5類型に分類して

いるとのこと。

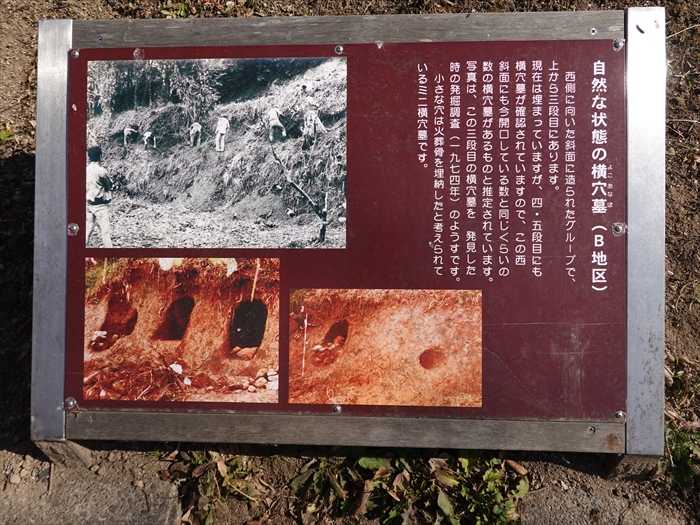

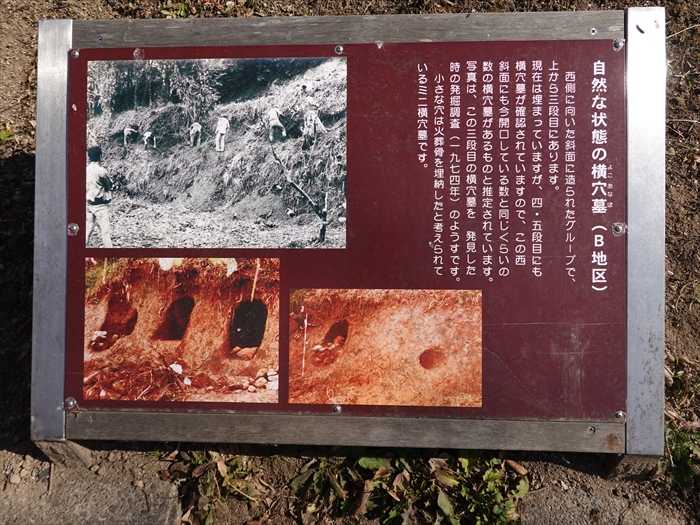

「自然な状態の横穴墓(B地区)

横穴は十分な奥行きもあった。

「墓前域(前庭部)

約6.6万年前に箱根で起きた大噴火では西は富士市、東は鎌倉付近まで到達するような巨大な

火砕流が発生したとのこと。

柏谷横穴群はこの火砕流の堆積物が厚くつもっている丘陵に作られているのだと。

「柏谷横穴群B群」を見る。

南・東・西面の標高約20~30mの所に、前面に田方平野を望み、富士・箱根を背後に仰ぐ地に

存在していた。柏谷横穴群の最初の学術調査は、1947年(昭和22年)日本大学の軽部慈恩に

よって実施された。群集する横穴を、A~Eの5地区に区分し、横穴の形態を5類型に分類して

いるとのこと。

「自然な状態の横穴墓(B地区)

西側に向いた斜面に造られたグループで、上から三段目にあります。

現在は埋まっていますが、四・五段目にも横穴墓が確認されていますので、この西斜面にも

今開口している数と同じくらいの数の横穴墓があるものと推定されています。

今開口している数と同じくらいの数の横穴墓があるものと推定されています。

写真は、この三段目の横穴墓を発見した時の発掘調査(一九七四年)のようすです。

小さな穴は火葬骨を埋納したと考えられているミニ横穴墓です。」

整備された横穴開口部。

根っこの合間をぬって横穴が。

「柏谷横穴群B群」を追う。

B地区の1~6号墓は調査後に埋め戻して保存されているのだと。

そして「柏谷横穴群A群」に移動する。

公園の東側の斜面に掘られた横穴群で、125号と127号は伊豆地方で最古の横穴で、古墳時代

後期の六世紀末頃であることがわかったと。

入口は、閉塞石と呼ばれる石組みで塞がれていて、内部を玄室といい黄泉の国(あの世)となり

死者が生活する場となる。食料品や食器(土器)や耳飾りなどの装飾品、武具、馬具などが

副葬品として出土しているのだと。

遺体は玄室の中に安置されて、閉塞石を積んで放置され、土をかぶせたわけではない。玄室の中で

腐敗し、白骨化した後は長い時間をかけて風化したようで、骨は残っていなかったと。

「埋めてある横穴墓

整備された横穴開口部。

根っこの合間をぬって横穴が。

「柏谷横穴群B群」を追う。

B地区の1~6号墓は調査後に埋め戻して保存されているのだと。

そして「柏谷横穴群A群」に移動する。

公園の東側の斜面に掘られた横穴群で、125号と127号は伊豆地方で最古の横穴で、古墳時代

後期の六世紀末頃であることがわかったと。

入口は、閉塞石と呼ばれる石組みで塞がれていて、内部を玄室といい黄泉の国(あの世)となり

死者が生活する場となる。食料品や食器(土器)や耳飾りなどの装飾品、武具、馬具などが

副葬品として出土しているのだと。

遺体は玄室の中に安置されて、閉塞石を積んで放置され、土をかぶせたわけではない。玄室の中で

腐敗し、白骨化した後は長い時間をかけて風化したようで、骨は残っていなかったと。

「埋めてある横穴墓

ここから見上げた一番上の段のグループの横穴墓は、そのままにしておくと崩れてしまうので

今は埋めてあります。

これは横穴墓の保存方法のひとつです。この方法以外には、崩れる恐れのないものは現状のまま

保存・公開ているものと、保存整備を行った後に公開しているものとあります。

今は埋めてあります。

これは横穴墓の保存方法のひとつです。この方法以外には、崩れる恐れのないものは現状のまま

保存・公開ているものと、保存整備を行った後に公開しているものとあります。

50号の左側で発見されたA・B二つの超小型の横穴は、火葬骨を納骨したミニ横穴墓と考え

られています。」

られています。」

横穴は十分な奥行きもあった。

「墓前域(前庭部)

墓前域とは、遺骸(亡くなった人)を納めた玄室と呼ばれる部屋の前面に造られた、小さな広場で、

前庭部とも呼ばれています。

前庭部とも呼ばれています。

墓前域では、亡くなった人の霊(れい)を慰めるための供養祭のようなことが行われたと考えられて

います。そしてそれを示すように、その時に供えられたと思われる土器などの遺物が数多く

います。そしてそれを示すように、その時に供えられたと思われる土器などの遺物が数多く

見つかっています。」

横穴に近づいて。修復、補強の跡も。

玄室には凹んだ場所も。

「横穴墓の形と部分の名前」。

遺骸を安置した部屋・玄室の前に「閉塞石」が積まれ玄室を護っていると。

家族は同じ玄室に埋葬される事があり、この「閉塞石」を一旦外して埋葬されるのだと。

「柏谷横穴群A群」全体を見る。

「柏谷横穴群の分布」。

国指定史跡「柏谷横穴群」案内図。

「史跡 柏谷横穴群」碑。

再び、我々以外に観光客の姿は殆どなく。

少しずつズームして。

木橋の上から「植栽ゾーン」を見る。

春先の花や紅葉も美しいようであった。

最後に再び「柏谷横穴群A群」全体を見て、次の目的地に向かったのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

横穴に近づいて。修復、補強の跡も。

玄室には凹んだ場所も。

「国指定史跡柏谷横穴群

全体で三〇〇基以上が東西六〇〇メートル、南北二五〇メートルにわたって

造られたと考えられている静岡県内で最大規模の横穴墓(よこあなぼ)群です。

横穴墓は、六世紀末頃から八世紀末頃までの二〇〇年間にわたって、お墓として

利用されました。

利用されました。

後半期には新たな横穴墓は造られず、今まであった横穴墓に追葬が行われ、最後の頃には

火葬骨を納めた例もみられます。

火葬骨を納めた例もみられます。

横穴墓が造られている地質は、箱根火山の噴火のときに流れ出た「箱根火山新期軽石流」と

呼ばれる軽石を主体としたもので、加工がしやすい反面こわれやすいという特徴があります。

呼ばれる軽石を主体としたもので、加工がしやすい反面こわれやすいという特徴があります。

昭和五十一年二月ニ十日に国の史跡に指定され、その後、発見された北伊豆で一番古い横穴墓が、

平成十年七月三十一日に追加指定されました。」

平成十年七月三十一日に追加指定されました。」

「横穴墓の形と部分の名前」。

遺骸を安置した部屋・玄室の前に「閉塞石」が積まれ玄室を護っていると。

家族は同じ玄室に埋葬される事があり、この「閉塞石」を一旦外して埋葬されるのだと。

「柏谷横穴群A群」全体を見る。

「柏谷横穴群の分布」。

国指定史跡「柏谷横穴群」案内図。

「史跡 柏谷横穴群」碑。

再び、我々以外に観光客の姿は殆どなく。

少しずつズームして。

木橋の上から「植栽ゾーン」を見る。

春先の花や紅葉も美しいようであった。

最後に再び「柏谷横穴群A群」全体を見て、次の目的地に向かったのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.