PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

車窓前方にこれから訪ねる「国清寺 (こくせいじ)

」の「仏殿」への参道が姿を現した。

駐車場に車を駐め散策開始。

駐車場と「華頂峰・高岩院( かちょうほう ・こうがんいん) 」との間の庭園には

多くの石碑、石仏が立ち並んでいた。

岩の上に立つ石仏。

スイマセン!!お顔が・・・。

「萬霊塔」。

梅も僅かに開花を始めていた。

伊豆の国市奈古谷(なごや)にある「国清寺」の塔頭のひとつ、「華頂峰・高岩院」。

石碑には「国清寺塔頭奉行職之寺也 臨済宗円覚寺派 華頂峰高岩院 豆国八十八遍路

第十五番 札所」と刻まれていた。

山号は「華頂峰(かちょうほう)」

寺院名は「高岩院(こうがんいん)」。

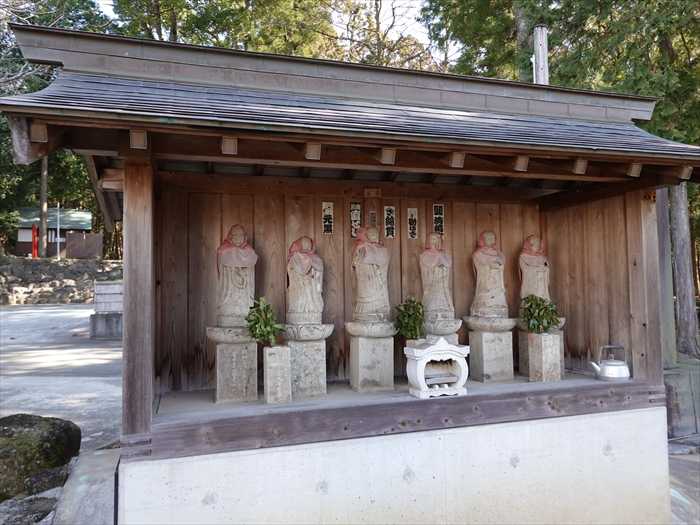

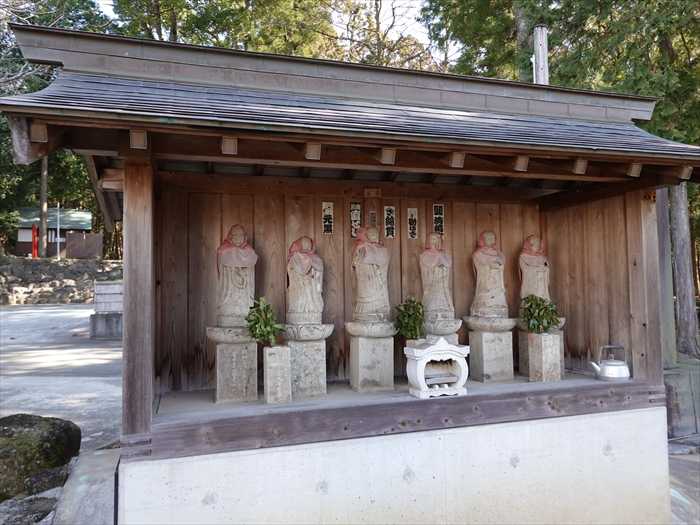

「六地蔵尊」。

「陸軍・・ 八等・・工藤常・之墓」と刻まれた石碑。

「故陸軍兵長 神尾恵一郎之墓

故海軍二等勲七等機関兵曹功六級 神尾圓一郎之墓」(右)。

「本堂」。

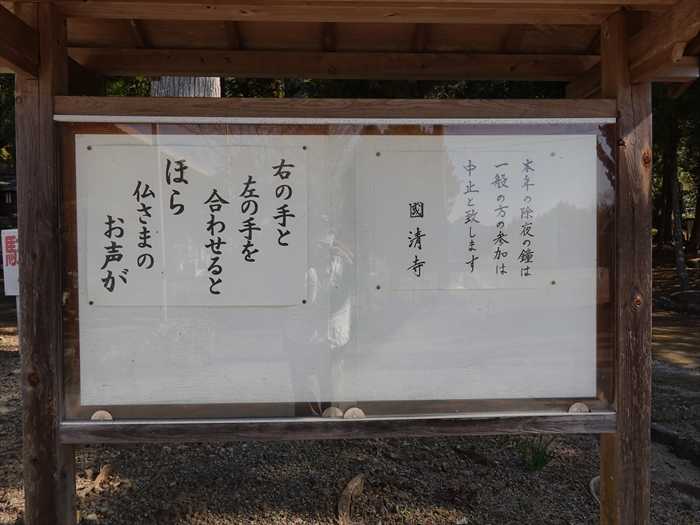

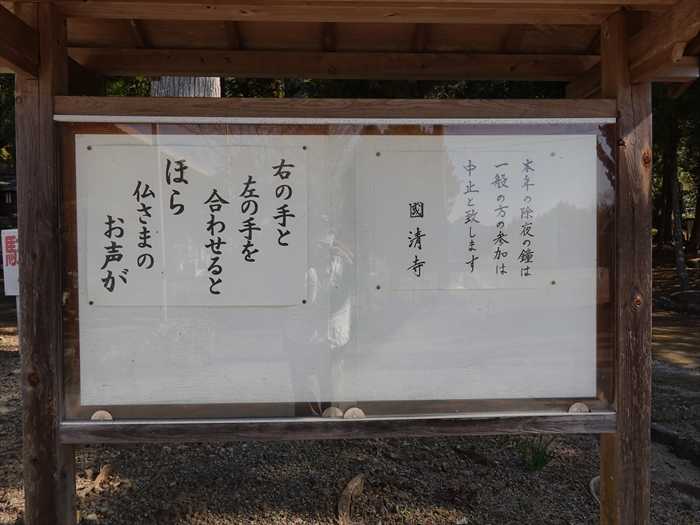

そして「国清寺」への参道近くにあった掲示板。

寺号標石「臨済宗円覚寺派 天長山 国清寺」。

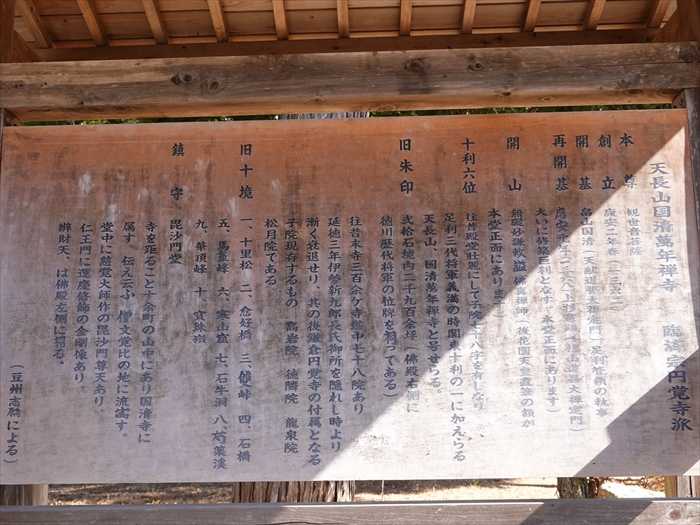

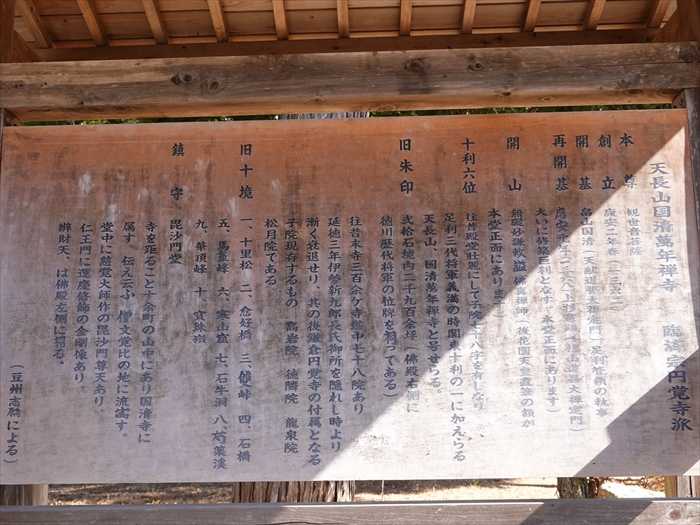

「天長山国清萬年禪寺 臨済宗円覚寺派」案内板。

「天長山国清萬年禪寺 臨済宗円覚寺派

本尊 観世音菩薩

開基 畠山国清(天猷道誓大禅定門)足利管領の執事

再開基 慶安元年(一三六八)上杉憲顕(桂山道昌大禅定門)大いに修築巨刹となす。

本堂正面にあります

開山 無礙妙謙敕諡佛真禅師(後花園天皇直筆の額が本堂正面にあります)

十刹六位 往昔殿堂壮麗にして子院78宇を有しなり 足利三代将軍義満の時、関東十刹の一に

加えられる 天長山、国清萬年禅寺と号せらる。

旧朱印 弐拾石境内二千九百余坪(佛殿右側に徳川歴代将軍の位牌を祠ってある)

往昔末寺三百余ヶ寺塔中七十八院あり

延徳三年伊勢新九郎長氏御所を隠れし時より漸く衰退せり、其の後鎌倉円覚寺の

付属となる。子院現存するもの 高岩院 徳隣院 龍泉院 松月院である。

旧十境 一、十里松 二、愈好橋 三、雙峠 四、石橋 五、馬鬣峰 六、寒山窟

七、石牛洞 八、芍薬渓 九、華頂峰 十、寶珠嶺

鎮守 毘沙門堂

寺を距ること十余町の山中にあり、国清寺に属す。伝え云ふ 僧文覚此の地に流寓す。

堂中に慈覚大師作の毘沙門尊天あり。仁王門に運慶修飾の金剛像あり。

辨財天、は佛殿左側に祠る。

(豆州志稿による)」

「仏殿(釈迦堂)」に向かって更に進む。

「仏殿(釈迦堂)」。

本尊が安置されている方形造鋼板葺の「仏殿(釈迦堂)」・「大雄殿」は、

延宝年中(1673~80)の建立と伝えられている。

「仏殿(釈迦堂)」には、鎌倉時代慶派の作による「釈迦如来像」が安置されていた。

ズームして。

両脇の仏像は開山・「無礙妙謙敕諡佛真禅師」、再開基 ・「 上杉憲顕 」 の像であろうか?

両脇の仏像(右)。

両脇の仏像(左)。

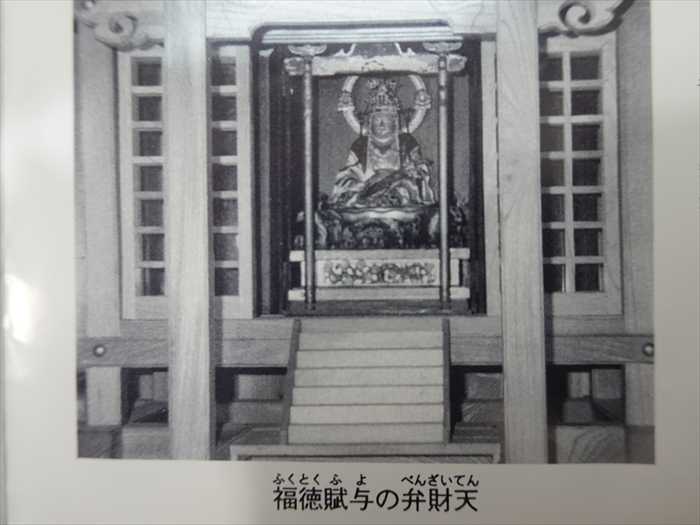

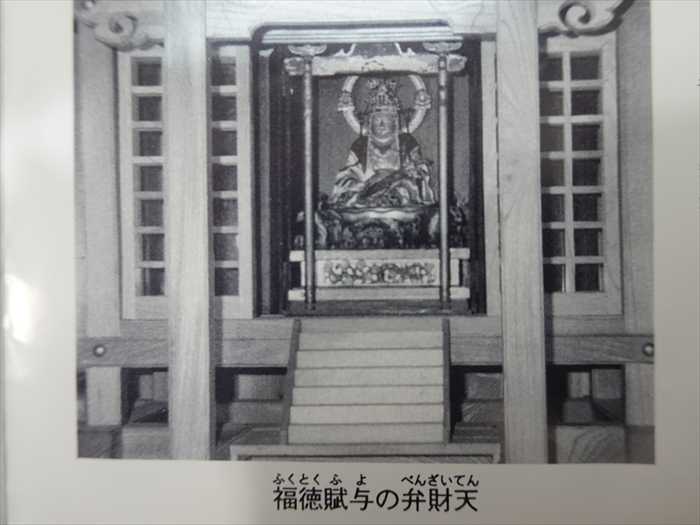

釈迦堂に祀る「福徳賦与の弁財天」をパンフレットから。

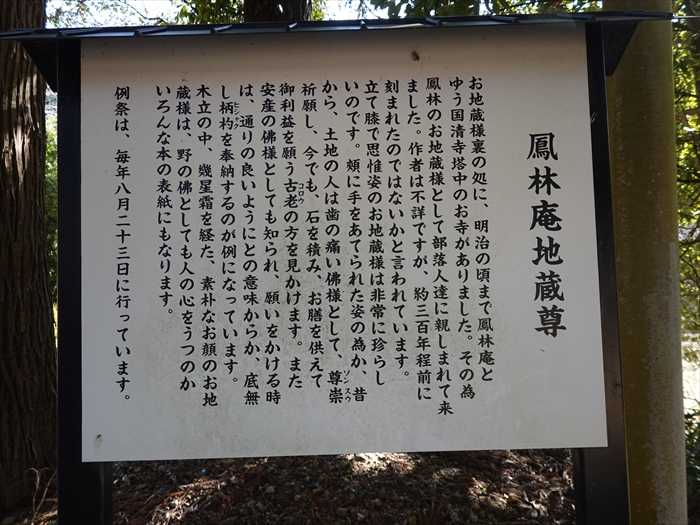

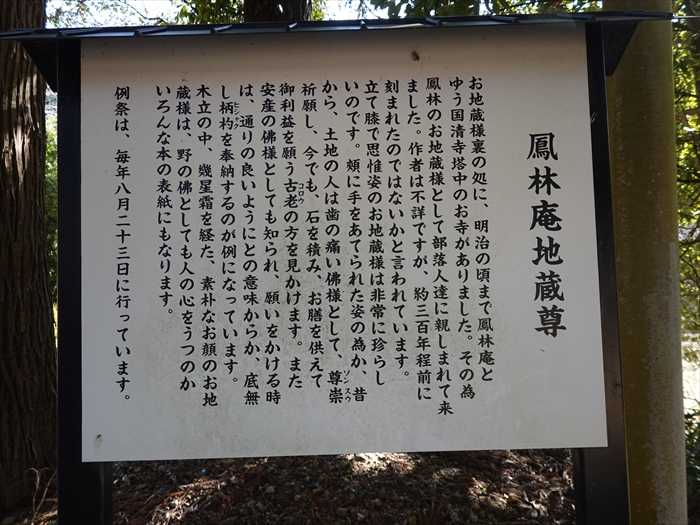

「鳳林庵地蔵尊」。

「鳳林庵地蔵尊

「やすらぎ子育て・水子地蔵尊」。

「やすらぎ子育て・水子地蔵尊」碑。

正面に現れたのが「庫裡」。

「庫裡」に近づいて。

天明年中(1781~88) の建立と伝えられ、昭和9年(1934)に改修されている と。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

駐車場に車を駐め散策開始。

駐車場と「華頂峰・高岩院( かちょうほう ・こうがんいん) 」との間の庭園には

多くの石碑、石仏が立ち並んでいた。

岩の上に立つ石仏。

スイマセン!!お顔が・・・。

「萬霊塔」。

梅も僅かに開花を始めていた。

伊豆の国市奈古谷(なごや)にある「国清寺」の塔頭のひとつ、「華頂峰・高岩院」。

石碑には「国清寺塔頭奉行職之寺也 臨済宗円覚寺派 華頂峰高岩院 豆国八十八遍路

第十五番 札所」と刻まれていた。

山号は「華頂峰(かちょうほう)」

寺院名は「高岩院(こうがんいん)」。

「六地蔵尊」。

「陸軍・・ 八等・・工藤常・之墓」と刻まれた石碑。

「故陸軍兵長 神尾恵一郎之墓

故海軍二等勲七等機関兵曹功六級 神尾圓一郎之墓」(右)。

「本堂」。

1338年に 足利尊氏が征夷大将軍になり、室町幕府を開く

御本尊 薬師如来

由緒 五山十刹のひとつ国清寺に隣接し、かつて79あった塔頭のうちの一寺

住所 静岡県伊豆の国市奈古谷68

そして「国清寺」への参道近くにあった掲示板。

「右の手と 左の手を 合わせると ほら 仏さまの お声が」。

伊豆の国市奈古谷のここ「国清寺」は観世音菩薩を本尊とし、山号を天長山と称する

臨済宗圓覚寺派の寺である。

臨済宗圓覚寺派の寺である。

康安元年(1361)、室町幕府の有力者であった畠山國清は、関東管領にそむき鎌倉から伊豆に

居を移し、翌康安2年春、奈古谷に一寺を建てこれを「国清寺」と呼んだ。

居を移し、翌康安2年春、奈古谷に一寺を建てこれを「国清寺」と呼んだ。

應安元年(1368)、上杉憲顯(1306~1368・関東管須)が国清寺を大いに修築して大きな寺にした。

これにより、生い茂る杉の木立ちに囲まれた国清寺の殿堂は、ひときわ荘厳さを増し、室町三代

将軍足利義満の時に関東十刹の一に加えられ、「天長山国清萬年禪寺」と号せられる大きな寺院

となった。

正面に見えたのが「仏殿」。

これにより、生い茂る杉の木立ちに囲まれた国清寺の殿堂は、ひときわ荘厳さを増し、室町三代

将軍足利義満の時に関東十刹の一に加えられ、「天長山国清萬年禪寺」と号せられる大きな寺院

となった。

正面に見えたのが「仏殿」。

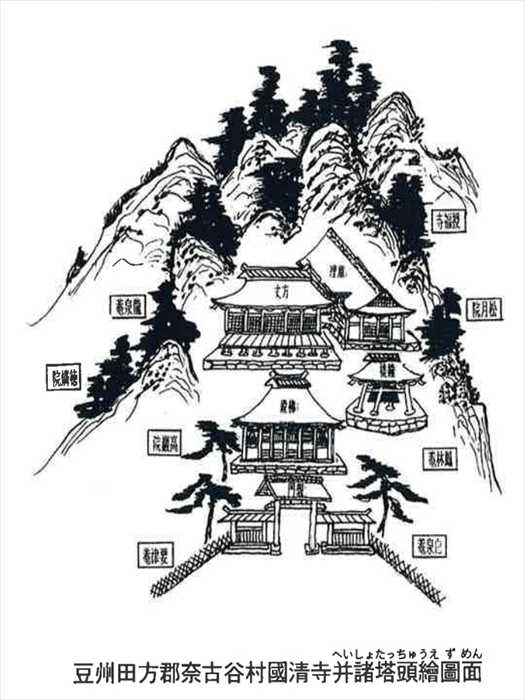

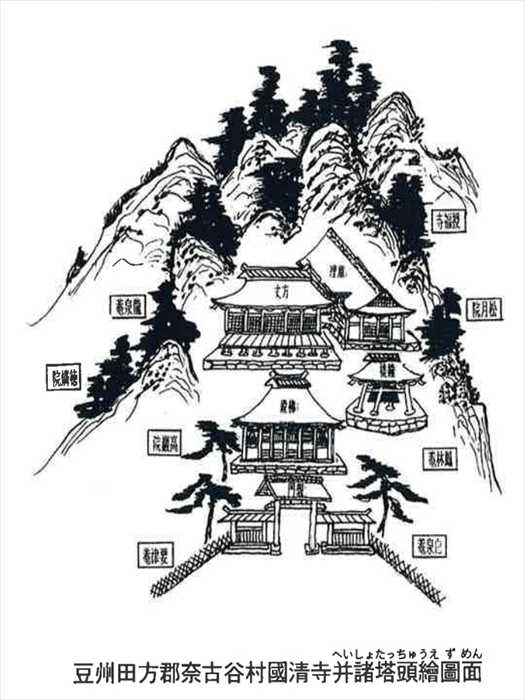

「豆州田方郡奈古谷村國清寺并諸塔頭繪圖面(へいしょたっちゅうえずめん)

貞治年間は、國清寺が隆盛をきわめた時代といわれ、全盛期には、子院7 8・末寺300を

誇っていた。延徳3年(1491)、北条早雲が堀越御所を攻め落とした頃より國清寺は衰え始め、

その後、鎌倉五山の一寺「瑞鹿山圓覚寺」末寺となった。

誇っていた。延徳3年(1491)、北条早雲が堀越御所を攻め落とした頃より國清寺は衰え始め、

その後、鎌倉五山の一寺「瑞鹿山圓覚寺」末寺となった。

「豆州田方郡奈古谷村國清寺并諸塔頭第圖面」(國清寺所蔵・寛政11年・1799)を見ると、

想門・佛殿(現存)・鐘楼(現存)。方丈(現存)・庫裡(現存)などの描写に加え、現存子院の高巌院・

徳燐院・龍泉院・松月院・鳳林庵(跡地)・授福寺(野火焼失)・要津庵(廃寺)白泉庵(廃寺)などの

位置関係が巧みに描かれ、200余年前の國清寺の姿やその近隣に点在した子院、そして、これを

囲むかのような山並みの様子が見事に描かれている。この繪圖面もまた、往昔の國清寺の姿を知る

ことができる貴重な資料として今に残されている」と頂いた「 パンフレット 」👈リンク より。

想門・佛殿(現存)・鐘楼(現存)。方丈(現存)・庫裡(現存)などの描写に加え、現存子院の高巌院・

徳燐院・龍泉院・松月院・鳳林庵(跡地)・授福寺(野火焼失)・要津庵(廃寺)白泉庵(廃寺)などの

位置関係が巧みに描かれ、200余年前の國清寺の姿やその近隣に点在した子院、そして、これを

囲むかのような山並みの様子が見事に描かれている。この繪圖面もまた、往昔の國清寺の姿を知る

ことができる貴重な資料として今に残されている」と頂いた「 パンフレット 」👈リンク より。

寺号標石「臨済宗円覚寺派 天長山 国清寺」。

「天長山国清萬年禪寺 臨済宗円覚寺派」案内板。

「天長山国清萬年禪寺 臨済宗円覚寺派

本尊 観世音菩薩

開基 畠山国清(天猷道誓大禅定門)足利管領の執事

再開基 慶安元年(一三六八)上杉憲顕(桂山道昌大禅定門)大いに修築巨刹となす。

本堂正面にあります

開山 無礙妙謙敕諡佛真禅師(後花園天皇直筆の額が本堂正面にあります)

十刹六位 往昔殿堂壮麗にして子院78宇を有しなり 足利三代将軍義満の時、関東十刹の一に

加えられる 天長山、国清萬年禅寺と号せらる。

旧朱印 弐拾石境内二千九百余坪(佛殿右側に徳川歴代将軍の位牌を祠ってある)

往昔末寺三百余ヶ寺塔中七十八院あり

延徳三年伊勢新九郎長氏御所を隠れし時より漸く衰退せり、其の後鎌倉円覚寺の

付属となる。子院現存するもの 高岩院 徳隣院 龍泉院 松月院である。

旧十境 一、十里松 二、愈好橋 三、雙峠 四、石橋 五、馬鬣峰 六、寒山窟

七、石牛洞 八、芍薬渓 九、華頂峰 十、寶珠嶺

鎮守 毘沙門堂

寺を距ること十余町の山中にあり、国清寺に属す。伝え云ふ 僧文覚此の地に流寓す。

堂中に慈覚大師作の毘沙門尊天あり。仁王門に運慶修飾の金剛像あり。

辨財天、は佛殿左側に祠る。

(豆州志稿による)」

「仏殿(釈迦堂)」に向かって更に進む。

「仏殿(釈迦堂)」。

本尊が安置されている方形造鋼板葺の「仏殿(釈迦堂)」・「大雄殿」は、

延宝年中(1673~80)の建立と伝えられている。

「仏殿(釈迦堂)」には、鎌倉時代慶派の作による「釈迦如来像」が安置されていた。

國清寺釈迦堂に祀る「釈迦如来坐像」。

国清寺境内のほぼ中央に一棟のお堂がある。これが釈迦堂である。寛政11年の

「國清寺所蔵繪圖面」では、ここが佛殿として描かれている。「釈迦如来坐像」は、このお堂の

本尊で、桧材の割ぎ造り、漆箔、玉眼造りの像である。その全体の穏やかな作風や造法には、

平安時代後期の仏像に伝わる古風さが見られるが、水晶を眼にはめ込む技法や、顔面部の

はちきれる様な力強い表現には、鎌倉時代初期の仏師「運慶」の作にも近い趣が感じられ、

慶派との関係を考慮すれば、その周辺の古参仏師あたりの作である可能性も考えられている。

光背を装い蓮華座に安置されているこの「釈迦如来坐像」は、正に貴重な文化遺産と言えよう。

本尊 観世音菩薩 と案内板には書かれていたが・・。「國清寺所蔵繪圖面」では、ここが佛殿として描かれている。「釈迦如来坐像」は、このお堂の

本尊で、桧材の割ぎ造り、漆箔、玉眼造りの像である。その全体の穏やかな作風や造法には、

平安時代後期の仏像に伝わる古風さが見られるが、水晶を眼にはめ込む技法や、顔面部の

はちきれる様な力強い表現には、鎌倉時代初期の仏師「運慶」の作にも近い趣が感じられ、

慶派との関係を考慮すれば、その周辺の古参仏師あたりの作である可能性も考えられている。

光背を装い蓮華座に安置されているこの「釈迦如来坐像」は、正に貴重な文化遺産と言えよう。

ズームして。

両脇の仏像は開山・「無礙妙謙敕諡佛真禅師」、再開基 ・「 上杉憲顕 」 の像であろうか?

両脇の仏像(右)。

両脇の仏像(左)。

釈迦堂に祀る「福徳賦与の弁財天」をパンフレットから。

弁財天は、弁天様として人々に親しまれ、音楽・弁財・財福などを司る神で、妙音天などとも

言われ、吉祥天と共にインドで最も尊崇された女神で、福徳賦与の神と称され七福神の一として

信仰される。

言われ、吉祥天と共にインドで最も尊崇された女神で、福徳賦与の神と称され七福神の一として

信仰される。

釈迦堂に祀られる弁財天は、往昔の広い國清寺の境内にあった大きな池の辺に祀られていたが、

寛文111年(1671)に発生した大洪水「亥の満水」で流失し、何年かを経て國清寺に帰り、再び

元の池の辺に安置されたと伝えられる。以来、幾星霜、風雪に耐え人々に深く信仰されて来た。

寛文111年(1671)に発生した大洪水「亥の満水」で流失し、何年かを経て國清寺に帰り、再び

元の池の辺に安置されたと伝えられる。以来、幾星霜、風雪に耐え人々に深く信仰されて来た。

この弁天様も、平成5年10月・東北芸術工科大学・牧野隆夫助教授(吉備文化財修復所)による

修復成って、現在、國清寺釈迦堂内左側に安置されている。また、この釈迦堂内右側には、

徳川歴代将軍の位牌が祀られているが、これもまた貴重な文化遺産である。

修復成って、現在、國清寺釈迦堂内左側に安置されている。また、この釈迦堂内右側には、

徳川歴代将軍の位牌が祀られているが、これもまた貴重な文化遺産である。

「鳳林庵地蔵尊」。

「鳳林庵地蔵尊

お地蔵様裏の処に、明治の頃まで鳳林庵とゆう国清寺塔中のお寺がありました。その為鳳林の

お地蔵様として部落人達に親しまれて来ました。作者は不詳ですが、約三百年程前に

お地蔵様として部落人達に親しまれて来ました。作者は不詳ですが、約三百年程前に

刻まれたのではないかと言われています。

立て膝で思椎姿のお地蔵様は非常に珍らしいのです。頬に手をあてられた姿の為か、昔から、

土地の人は歯の痛い佛様として、尊崇祈願し、今でも、石を積み、お膳を供えて御利益を願う

古老の方を見かけます。また安産の佛様としても知られ、願いをかける時は、通リの良いように

土地の人は歯の痛い佛様として、尊崇祈願し、今でも、石を積み、お膳を供えて御利益を願う

古老の方を見かけます。また安産の佛様としても知られ、願いをかける時は、通リの良いように

との意味からか、底無し柄杓を泰納するのが例になっています。

木立の中、幾星霜を経た、素朴なお顔のお地蔵様は、野の佛としても人の心をうつのか

いろんな本の表にもなります。

例奈は、毎年八月ニ十三日に行っています。」

「やすらぎ子育て・水子地蔵尊」。

「やすらぎ子育て・水子地蔵尊」碑。

正面に現れたのが「庫裡」。

「庫裡」に近づいて。

天明年中(1781~88) の建立と伝えられ、昭和9年(1934)に改修されている と。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.