PR

Keyword Search

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

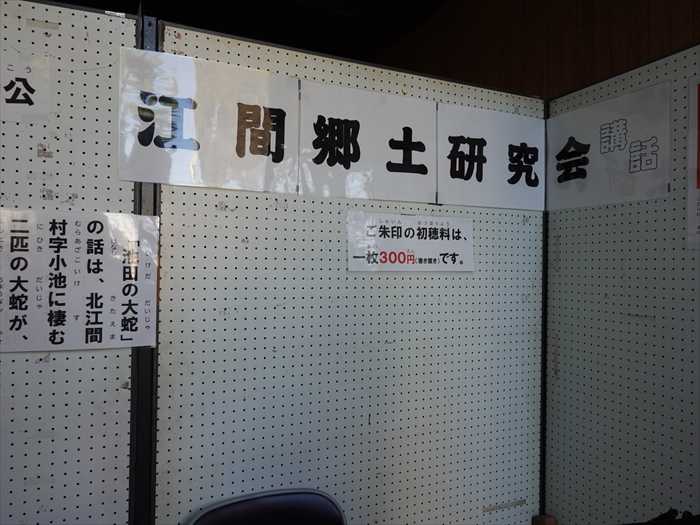

オープンしていた。町屋区の山車小屋として使用していた境内の倉庫を「北条義時歴史館」に

したのだと。

北条義時公の歴史的功績を地域住民をはじめ全国に周知することにより、江間地区を全国に

PRするとともに、江間地域の文化財の保護や活性化につなげ、次世代に継承することを目的と

して「江間郷土研究会」がスタートしたと。。

「梁銘板拡大図」や「系図」などを展示するほか、御朱印の授与も行っていた。

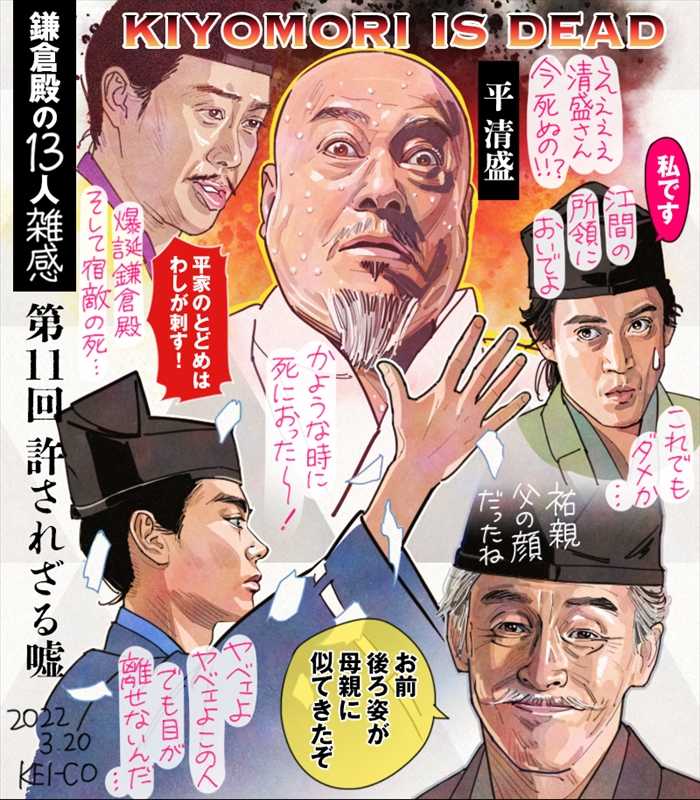

「北条義時歴史館」内には。NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の各回のストーリー解説が

素晴らしい出来栄えの「感想絵」とともに展示されていた。

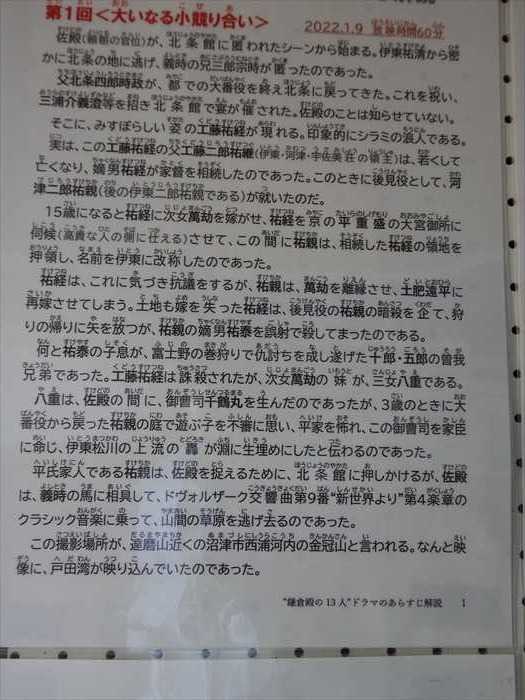

佐殿(頼朝の官位)が北条館に匿われたシーンから始まる。伊東祐親から密かに北条の地に逃げ、

義時の兄三郎宗時が匿ったのであった。

父北条四郎時政が、都での大番役を終え北条に戻ってきた。これを祝い、三浦介義澄等を招き

北条館で宴が催された。佐殿のことは知らせていない。

そこに、みすぼらしい姿の工藤祐経が現れる。印象的にシラミの浪人である。

嫡男祐経が家督を相続したのであった。このときに後見役として、河津ニ郎祐親(後の伊東ニ郎

祐親である)が就いたのだ。

仕える)させて、この間に祐親は、相続した祐経の領地を押領し、名前を伊東に改称したので

あった。

祐経は、これに気づき抗議をするが、祐親は、萬劫を離縁させ、土肥遠平に再嫁させてしまう。

土地も嫁も失った祐経は、後見役の祐親の暗殺を企て、狩りの帰りに矢を放つが、祐親の嫡男

祐泰を誤射して殺してしまったのである。

工藤祐経は誅殺されたが、次女萬劫の妹が、三女八重である。

八重は、佐殿の間に、御曹司千鶴丸を生んだのであったが、3歳のときに大番役から戻った祐親の

庭で遊ぶ子を不審に思い、平家を怖れ、この御曹司を家臣に命じ、伊東松川の上流の轟が淵に

生埋めにしたと伝わるのであった。

平氏家人である祐親は、佐殿を捉えるために、北条館に押しかけるが、佐殿は、義時の馬に

相具して、ドヴォルザーク交響曲第9番"新世界より"第4楽章のクラシック音楽に乗って、山間の

草原を逃げ去るのであった。

この撮影場所が、達磨山近くの沼津市西浦河内の金冠山と言われる。なんと映像に、戸田湾が

映り込んでいたのであった。」

真田丸からの大河ドラマ&時代劇ファンでドラマなどの「感想絵」を趣味で描いている

方の 作品であると、現場の係の方から。

ネットで調べてみると「 KEI-CO (@keico) 」👈リンク さんの作品。

素晴らしい出来栄えに感激したのであった!!

以下ネットから転載させていただきます。

「鎌倉殿の13人 第1回 大いなる小競り合い」。

【 https://twitter.com/keico/status/1480155398237990922 】より

北条家の人々。

【 https://twitter.com/keico/status/1480462904013234184 】より

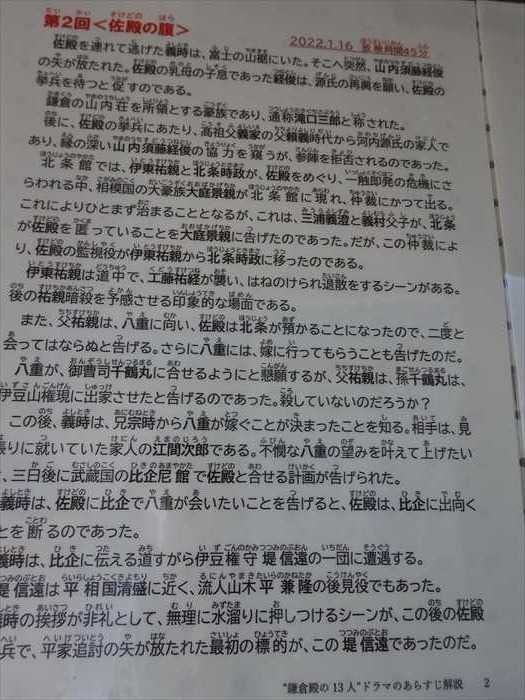

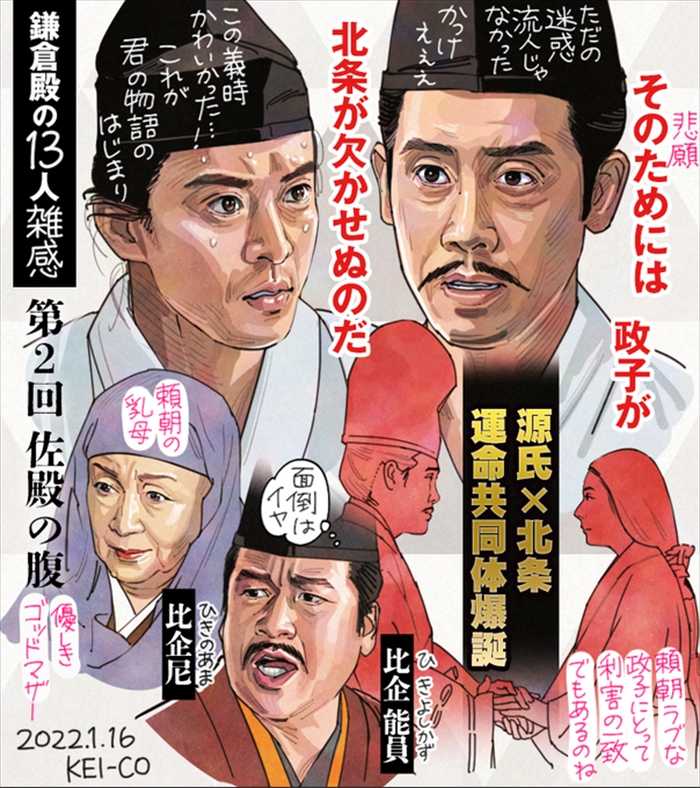

「第2回〈佐殿の腹〉 2022.1.16 放映時間45分

佐殿を連れて逃げた義時は、富士の裾野にいた。そこへ突然、山内須藤経俊の矢を放たれた。

佐殿の乳母の子息であった経俊は、源氏の再興を願い、佐殿の挙兵を待つと促すのである。

後に、佐殿の挙兵にあたり、高祖父義家の父頼義時代から河内源氏の家人であり、縁の深い

山内須藤経俊の、協力を窺うが、参陣を拒否されるのであった。

北条館では、伊東祐親と北条時政が、佐殿をめぐり、一触即発の危機にさらされる中、相模国の

いることを大庭景親に告げたのであった。だが、この仲裁により佐殿の監視役が伊東祐親から

北条時政に移ったのである。

告げる。さらに八重には、嫁に行ってもらうことも告げたのだ。

させたと告げるのであった。殺していないのだろうか?

家人の江間次郎である。不憫なハ重の望みを叶えて上げたいと、三日後に武蔵国の圧企尼館で

佐殿と合わせる計画が告げられた。

あった。

矢が倣たれた最初の標的が、この堤信遠であったのだ。」

「鎌倉殿の13人 第2回〈佐殿の腹〉」。

【https://twitter.com/keico/status/1482702249046339591】より

治承4年(1180)年、佐殿と引き離された八重は、江間次郎に嫁いでいる。江間は狩野川を挟んで

北条館の対岸にある。

北条館では、狩りを終えた北条宗時、畠山重忠、工藤(狩野)茂光、和田義盛、三浦義村が酒を飲み

交わすシーンで、工藤茂光が、妙な坊主を見かけたぞ。首から下げた袋に、源義朝様のドクロを

持つとする文覚上人であった。

頼朝の父義朝の十番目の末弟にあたる河内源氏の十郎義盛であった。源氏の嫡子となるが、後白河

法皇の皇子以仁王の令旨を給わるときに改名をしていることが『源平盛衰記』の『行家使節の事』

として載る。

ここで行家は、来る6月に以仁王が挙兵することを告げる。これは、平相国清盛により院が

停止され、後白河法皇の幽閉を解く、平家追討の挙兵であった。

行家は、『以仁王様の御令旨であるぞ。受け取る方も、それ相応の礼を以て致すべし』に応じ、

佐殿は、武士の正装、水干に装い、まず男山(現大男山)に遥拝奉り、謹んで披閲するのであった。

これは『吾妻鏡』に記される。

攝津源氏の源頼政や子息仲綱(伊豆国知行国主)も院に御方をするのであった。この時、頼政は

76歳である。

三善康信から佐殿の北条館に知らされたのであっった。

平時忠(清盛の正室時子の弟)に代わり、散位であった平兼隆が目代に就いたことを知らせる。

私設の令外官であったと言える。

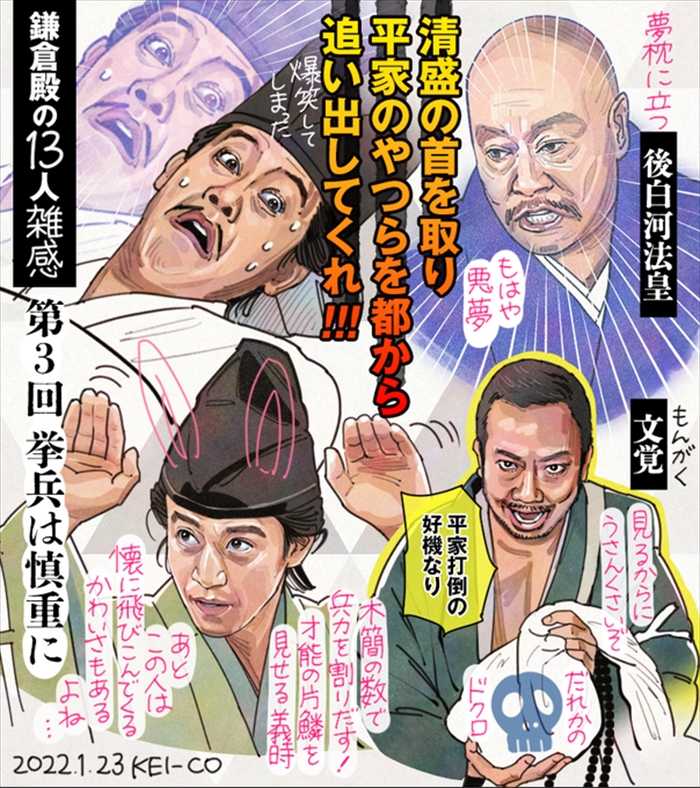

「鎌倉殿の13人 第3回〈挙兵は慎重に〉」。

【 https://twitter.com/keico/status/1485230758583160836 】より

一同が集まり、御籤を振り混ぜる音が静寂を破る。挙兵の日にちを決める御籤が行われた。

「いざ」時政の声が上がる。”牧の方”(りく)が差し出す壺から、佐殿が1本を引き抜く。

”拾七"とある。

挙兵の相手は、平家の目代山木判官平兼隆である。※目代とは私設の地方官

堤信遠は、目代の後見役であった。この際に平家に与するものはこうなると広くしらしめることと

なるのであったが、これは堤信遠のごう慢な態度への仕打ちである。ー同一団となり、相模国

鎌倉を目指すのであった。

少なすぎると佐殿が嘆く。

いるでしようね」

その後、小四郎は、道の途中で八重と会うが、「仮の話となるが、戦になれば北条と江間が争う

ことになるでしよう。」と八重に注意を促す。

さらに、相模国土肥實平は、挙兵に同意してないことがわかると小四郎は、佐殿に頭を卞げる

ことを伝えるが断られる。だが、佐殿は、土肥實平や岡崎義實ら個々に、「誰にも洩らすな。

お前の武勇は耳に入っておる、力を貸してくれ、お前だけが便りじゃ。一緒に戦ってくれ」を

繰り返し、同意を得るのであった。

頼朝は流人ではないか?富士山に犬の糞が喧嘩を売っているようなものだと拒否する。北条館に

佐々木4兄弟や工藤茂光が加わるが、兼隆が山木に在宅していることが重要であった。

これを小四郎は八重に頼むのである。兼陸の在宅を知ったハ重は、北条に向かって矢を放つ。

挙兵が開始されたのだ。まず、後見役堤信遠に放たれた一矢が、源平の戦いの始まりであった。」

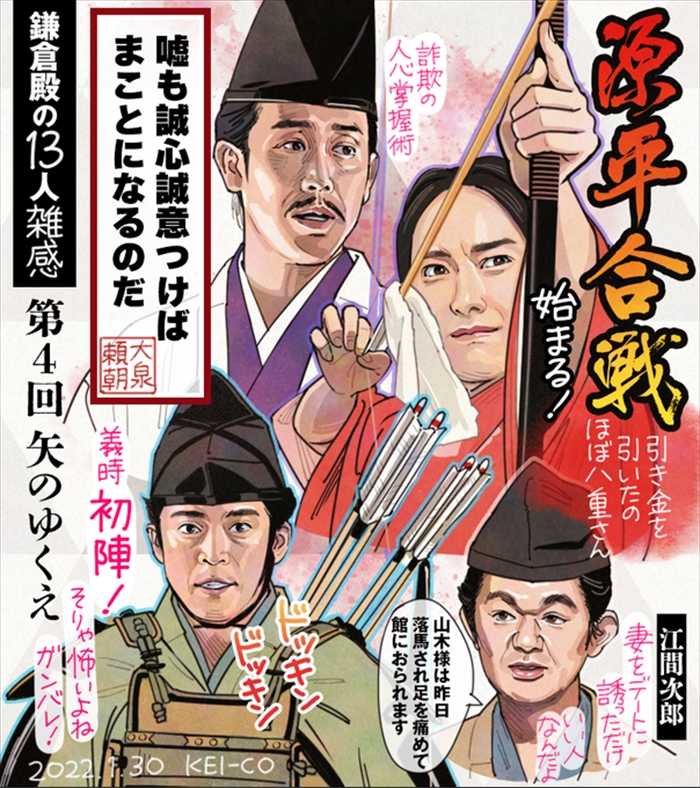

「鎌倉殿の13人 第4回〈矢のゆくえ〉」。

【 https://twitter.com/keico/status/1487763352558268420 】より

刀剣の討ち合う音に、喊声が交じる。炎が激しく揺れて唸る。

時政らが信遠を斬り捨て、「小四郎止めじゃ。武士の情けじゃひと思いに行けっ」に小四郎の

太刀が振り下ろされた。倒れた信遠の首を時政が斬り落とす。

山木兼隆の首級と信遠の首級が並ぶ。初陣の夜襲は大勝利に終ったのだ。

知親の奉行、早くの知親の奉行を停止すべき事等、安堵すべきものなり」が、頼朝から

下知された。(吾妻鏡)これにより東国は、頼朝が沙汰することと宣言をしたのであった。

大庭景親、伊東祐親、山内須藤経俊ら平氏家人怒りをあらわにして、頼朝を成敗しろと梶原平三

景時に命じる。この時、大庭軍3000対頼朝軍300の兵であった。小四郎は、政子らを伊豆山

権現に送ることとなる。

江間に住むハ重に、山木の勝利の御礼を告げるために頼朝が農民に化け出向くと八重と会って

程なく、江間次郎が帰宅したのであった。慌てて逃げる頼朝。

一方、祐親亭では、善児(不詳の者)を刺客とし、宗時の誅殺を命じる。

八重には、父上の命により、江間から伊東に移って直くことが告げられた。

佐殿を助けるために舟に乗り込むのであった。大雨の空の館。

伊豆山権現の僧、文陽房覚淵に匿われた政子らは、寺女として過ごすために、寺女の衣装に

着替え、寺の掃除など修行に務めるこことなる。

頼朝勢は大雨の中、石橋山で陣を構える。三浦勢は、増水で酒匂川が渡れない。

敵を前に時政が「我が主は、清和天皇が第六の皇子貞純親王の御子たる六孫王の七代の後盾

八幡太郎義家様四代の御係、先兵衛権佐源頼朝殿なるぞ」と名乗るのであった。が、圧倒的な

不利な戦で、逃げ場を失う。時政と小四郎は、援軍で甲斐武田に向い、宗時と茂光は、河原で

刺客善児に討たれた。『吾妻鏡』では、早河の辺で、小平井の名主紀六久重に討たれ、茂光は

自害するとある。」

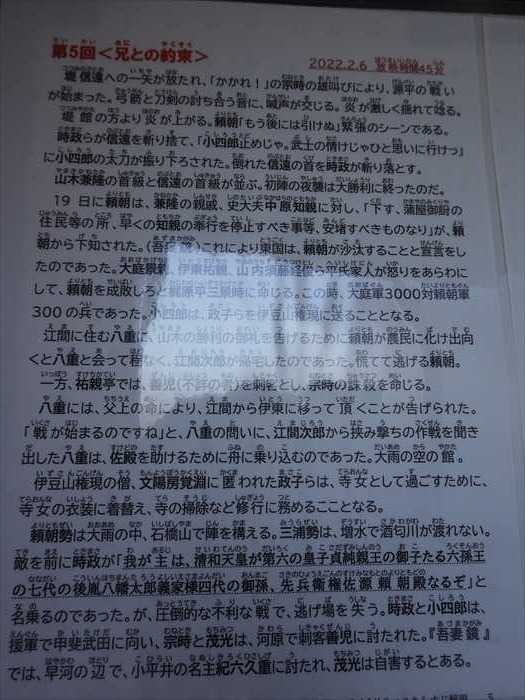

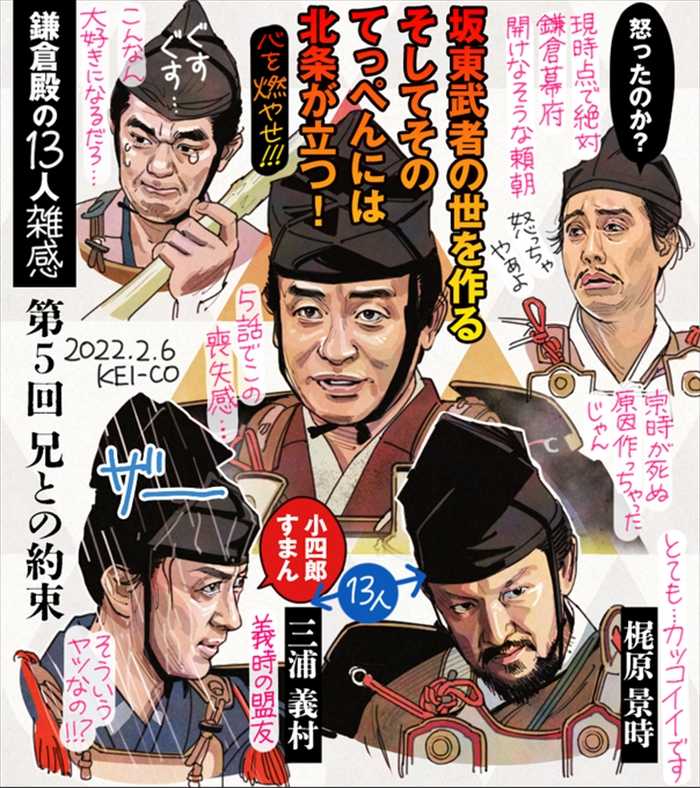

「鎌倉殿の13人 第5回〈兄との約束〉」。

【 https://twitter.com/keico/status/1490318258901164035 】より

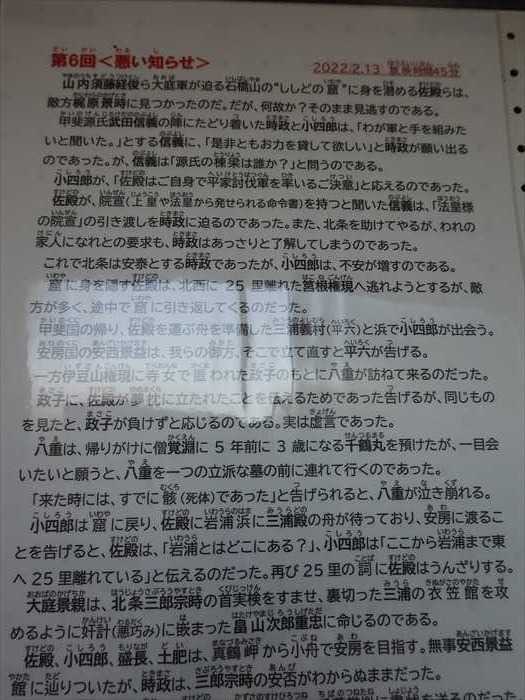

山内須藤経俊ら大庭軍が迫る石橋山の”ししどの窟"に身を潜める佐殿らは、敵方梶原景時に

見つかったのだ。だが、何故か?そのまま見逃すのである。

甲斐源氏武田信義の陣にたどり着いた時政と小四郎は、「わが軍と手を組みたいと聞いた。」

とする信義に、「是非ともお力を貸して欲しい」と時政が願い出るのであった。が、信義は

「源氏の棟梁は誰か?」と問うのである。

小四郎が、「佐殿はご自身で平家討伐軍を率いるご決意」と応えるのであった。

佐殿が、院宣(上皇や法皇から発せられる命令書)を持っと聞いた信義は、「法皇様の院宣」の

引き渡しを時政に迫るのであった。また、北条を助けてやるが、われの家人になれとの要求も、

時政はあっさりと了解してしまうのであった。

窟に身を隠す佐殿は、北西に25里難れた筥根権現へ逃れようとするが、敵方が多く、途中で

窟に引き返してくるのだった。

甲斐国の帰り、佐殿を運ぶ舟を準備した三浦義村(平六)と浜で小四郎が出会う。

安房国の安西景益は、我らの御方、そこで立て直すと平六が告げる。

負けずと応じるのである。実は虚言であった。

ハ重は、帰りがけに僧覚淵に5年前に3歳になる千鶴丸を預けたが、一目会いたいと願うと、

ハ重を一つの立派な墓の前に連れて行くのであった。

「来た時には、すでに骸(死体)であった」と告げられると、ハ重が泣き崩れる。

佐殿は、「岩浦とはどこにある?」、小四郎は「ここから岩浦まで東へ25里離れている」と

伝えるのだった。再び25里の詞に佐殿はうんざりする。

時政は、三郎宗時の安否がわからぬままだった。

・・・・・。」

「鎌倉殿の13人 第6回〈悪い知らせ〉」。

【 https://twitter.com/keico/status/1492855897525133314 】より

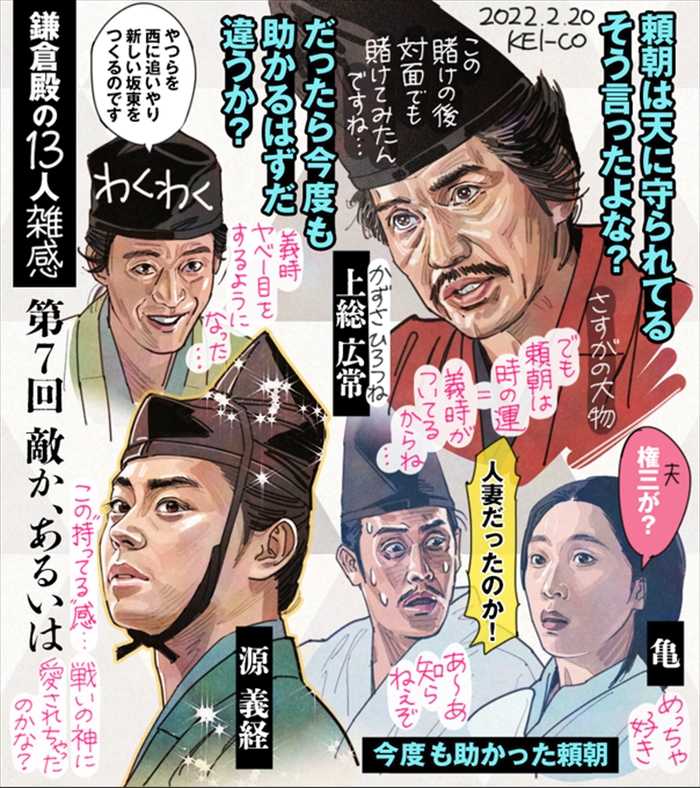

第7回 〈敵か、あるいは〉 2022.2.20 放映時間45分

石橋山で平家方の大庭景親(國村隼)の軍勢に敗れた後、海を渡って安房に逃れた頼朝は、

そこで再起を図る。その際、味方になってくれるように手紙を送った相手が、一帯を支配する

上総広常(佐藤浩市)だった。

大庭方からも声が掛かる中、使者として派遣された主人公・北条義時(小栗旬)の尽力もあり、

広常は頼朝に就くことを決意。

そして初登場の安房の漁師の娘・亀。庭先を掃除していたところを見初められ、思いがけず頼朝の

愛妾(あいしょう)に。妻を寝取られ、怒りに燃える亀の夫・権三(カミナリ・まなぶ)が

頼朝の宿に乗り込んできた際、亀は「権三が?」。「人妻だったのか?」と驚く頼朝に、亀は

「言ってなかった?」。その後、平家方の安房の豪族・長狭常伴(ながさ・つねとも=黒澤光司)

も頼朝の宿を夜討ち。漁師の権三たちと長狭常伴たちとの争いになる中、頼朝は難を逃れた。

「敵の大将を討ち取って参ります」という見張りの三浦義村(山本耕史)に、亀は

「だったら、ついでにうちの人も討ち取って」と頼むのであった。

その後、上総広常は2万の軍勢を率いて参陣する際にわざと遅刻する。その下心を見抜いた

頼朝が怒りを込めて発したのが、下記の言葉だった。

「遅参する者なぞ戦場では役に立たん。おまえの連れてきた軍勢を見た。敵に回ればこれほど

恐ろしいことはない。しかし、だからどうした。礼儀を知らぬ者とは、天下草創の志を同じう

できん。焦らして、己の値打ちをつり上げようとしたか。笑わせるな。さっさと帰れ!一

戦を所望なら受けて立とう」。今まで、味方になってくれた武将は肩を抱いて歓迎していた

頼朝だが、このとき見せた厳しい態度は、これまでにないものだった。

ここで素直に謝罪した広常は、頼朝から陣に加わることを許される。後に彼は義時に、

頼朝の器を試し、棟梁にふさわしくなければその場で討ち取り、首を平家に差し出すつもり

だったと打ち明ける。

「鎌倉殿の13人 第7回〈敵か、あるいは〉」。

【 https://twitter.com/keico/status/1495383399913037825 】より

「鎌倉殿の13人 第8回〈いざ、鎌倉〉」。

ついに鎌倉入り!勢力を増した頼朝勢はこのまま順調に進むのか

武蔵の国に入った頼朝勢を討つため、平清盛は追討軍を送ります。

義時は頼朝の命を受けて甲斐の武田信義のもとへ行き、無事に頼朝の味方になる約束を取り付け、

これにより勝利を確信した頼朝は御所を大倉にすることに決めました。

その頃、降伏してきた畠山重忠を受け入れ、相模入りの先陣を任せるなどにより頼朝に不満を

漏らす者も出てきますが、義時と三浦義家がみんなで酒を飲む機会を設け、一つにまとめます。

そして、石橋山で大敗したわずか1ヶ月半後、頼朝勢はついに鎌倉に入りました。

頼朝は鶴岡八幡宮を建立し坂東をまとめ上げ、平家を滅ぼすと宣言します。

【 リンク 】より

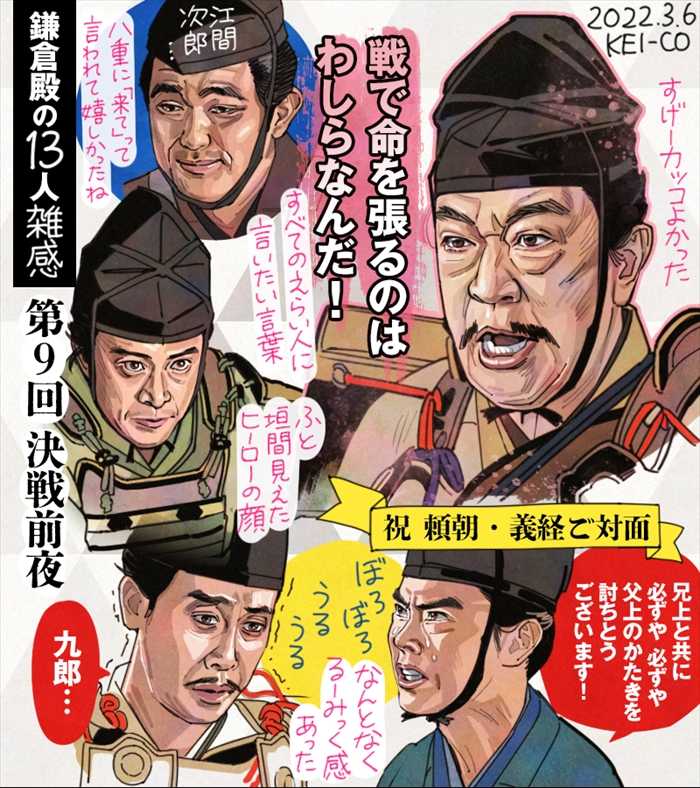

「鎌倉殿の13人 第9回〈決戦前夜〉」。

水鳥のおかげで富士川の戦いを制する!?対面を果たした頼朝と義経は心を一つに

頼朝は平家方を捕らえるために和田義盛と畠山重忠を派遣しますが、義時と三浦義村により

伊藤祐親と八重は救われました。

平維盛率いる平家の追討軍が迫る中、頼朝軍は武田信義と合流し、翌々日の出陣に合意。

ところが信義は頼朝を出し抜こうと深夜に出陣します。そのとき、追討軍の対岸で時政と

ケンカをしていた三浦義澄が転び、数万羽の水鳥が飛び立ちました。この羽音を奇襲と

勘違いした追討軍は退陣。平家軍を一気に追い込むチャンスでしたが、坂東武者たちの

兵糧が尽き、断念します。

そこへ、ついに義経が現れて頼朝と対面。父親の仇を討つことを涙ながらに誓うのでした。

【 https://mobile.twitter.com/keico 】より

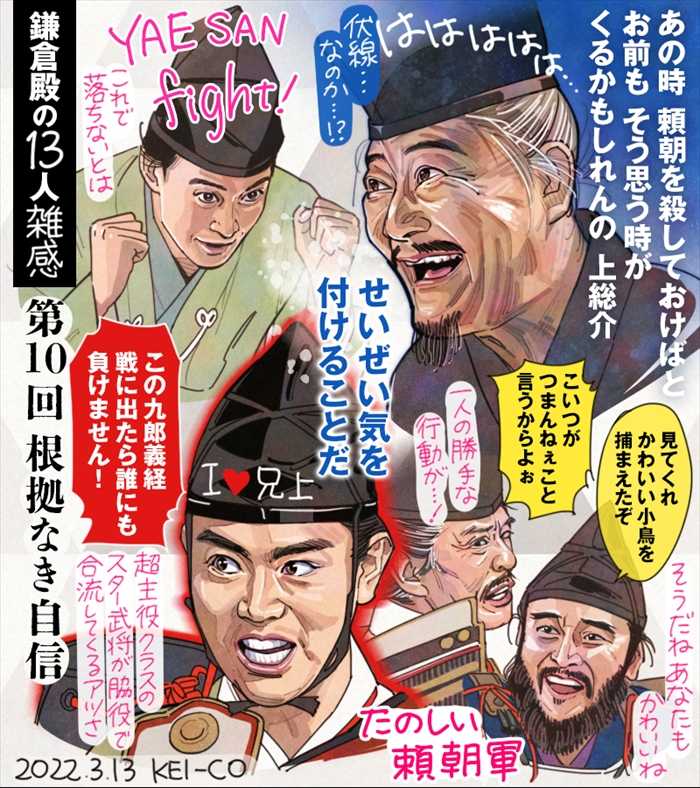

「鎌倉殿の13人 第10回〈根拠なき自信〉」。

〈治承4年(1180)10月21日条〉によると、これを知った源頼朝は、坂東武者たちに平家軍の

追撃をかけて上洛するように命じた。しかし、千葉常胤、三浦義澄、上総広常ら有力な坂東武者が

反対します。

足元を固めるべきだというものです。常胤と広常にとって佐竹氏は、常陸地方の権益をめぐって

争う競合相手でした。多くの坂東武者が頼朝に協力したのは、在地支配の安定や所領拡大のためで

あり、このまま上洛することにはメリットがありません。後白河法皇の救援、そして、平家打倒を

目指す頼朝とでは、意識の違いがありました。

受け入れた頼朝は、上洛を断念して鎌倉へ帰還。その途中の相模国府で大規模な論功行賞を行い、

従って戦った坂東武者たちの本領を安堵あんどしました。

ほくそ笑み、平家の総帥・清盛(松平健)は都を京へ戻すことを決断。

奥州の覇者・藤原秀衡(田中泯)は義経(菅田将暉)の文を一読し、静かに源平の様子を

うかがう。そんな中、鎌倉では八重(新垣結衣)が侍女として頼朝のそばで働き始めるが、

北条義時(小栗旬)の気づかいに亀(江口のりこ)が疑念を抱くなどそれぞれの思惑が入り

乱れていた……

【 https://mobile.twitter.com/keico/status/1502997678527033351/photo/1 】より

「鎌倉殿の13人 第11回〈許されざる嘘〉」。

以下、様々な見事な『作品』を紹介させていただきます。

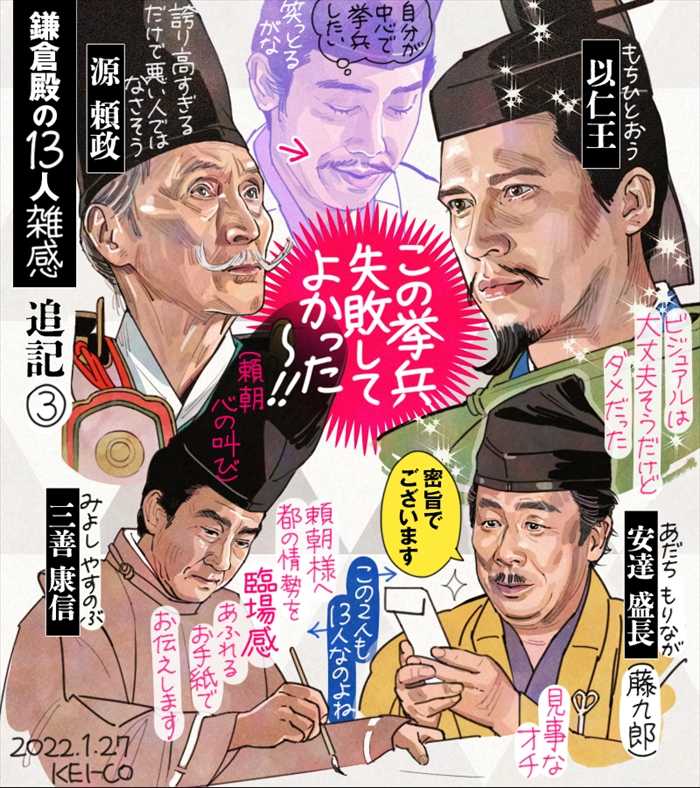

「鎌倉殿の13人 追記①」。

【 https://twitter.com/keico/status/1482628701678288897 】より

「鎌倉殿の13人 追記②」

【 https://twitter.com/keico/status/1484825138478518272 】より

「鎌倉殿の13人 追記③」

【 https://twiman.net/user/5857142/1487763352558268420 】より

「鎌倉殿の13人 追記④」

【 https://twiman.net/user/5857142/1490243531188801537 】より

「鎌倉殿の13人 追記⑤」

【 https://twiman.net/user/5857142/1494869598964903937 】より

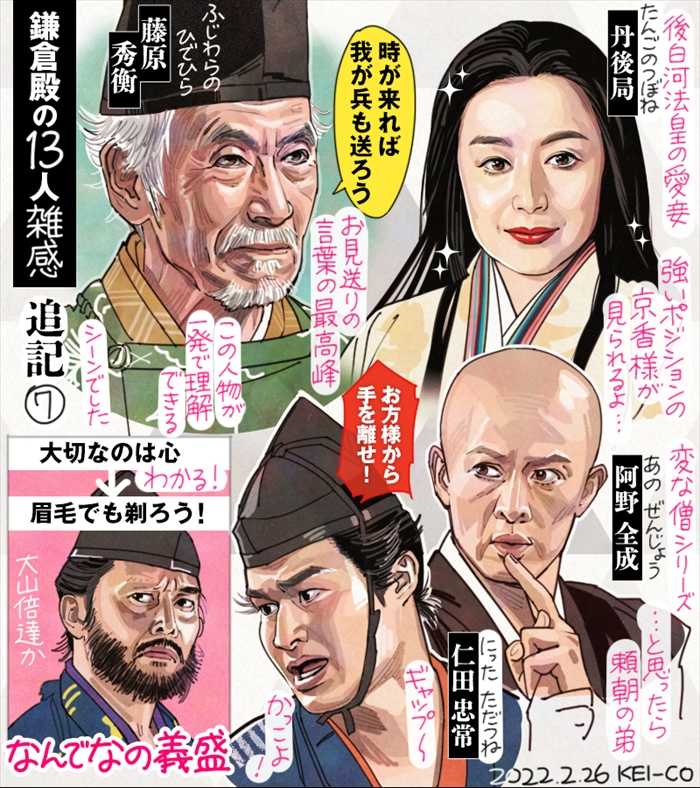

「鎌倉殿の13人 追記⑦」。

【 https://twiman.net/user/5857142/1497398981768343553 】より

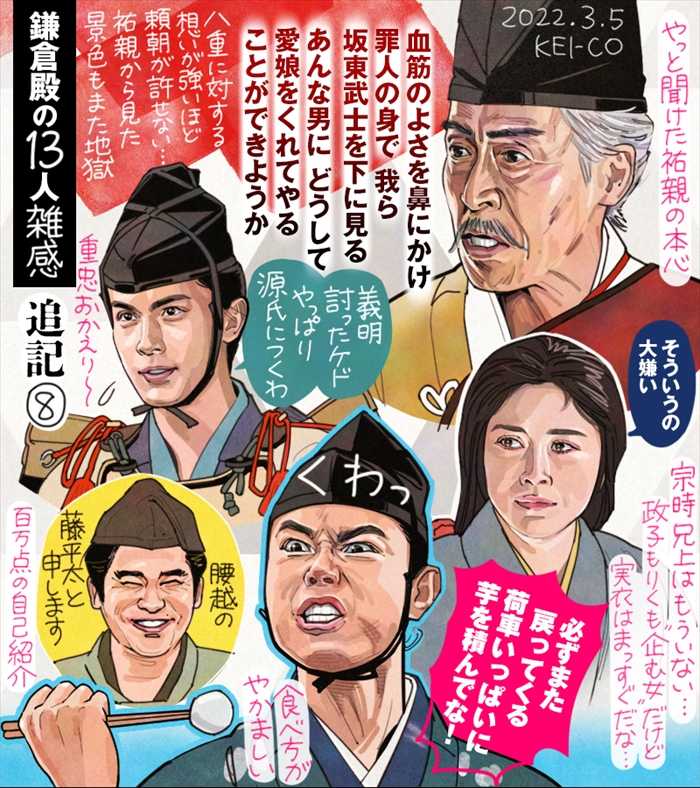

「鎌倉殿の13人 追記⑧」。

【 https://twiman.net/user/5857142/1499942888976773120 】より

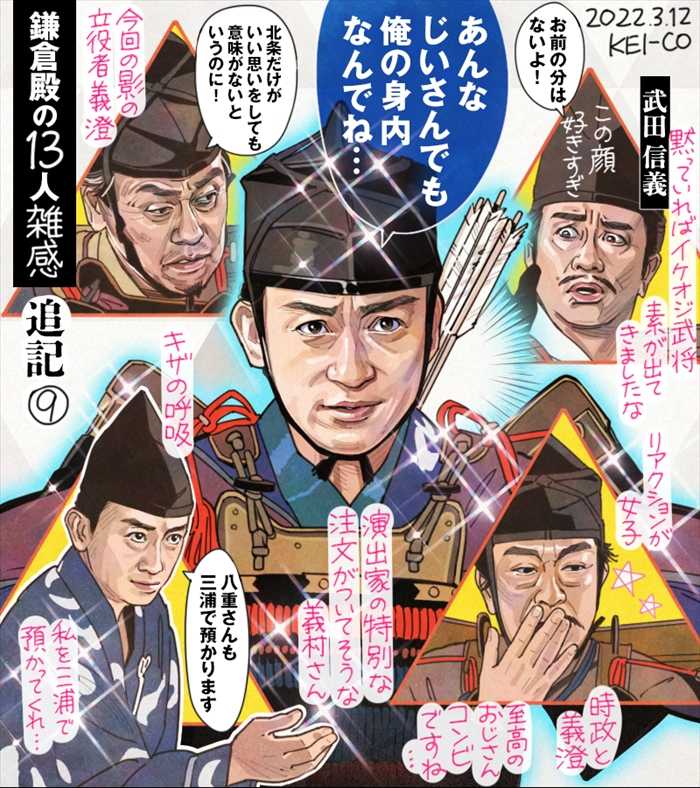

「鎌倉殿の13人 追記⑨」。

【 https://twiman.net/user/5857142/1502453160945758210 】より

「鎌倉殿の13人 追記⑩」。

【 https://mobile.twitter.com/keico/status/1504748257427156994/photo/1 】より

そして【鎌倉殿の13人 主な“退場者”】は以下の通り。

(番組公式サイトの「登場人物」にあるキャラクターのうち、劇中、その最期が言及された人物。

カッコ内は手にかけた人物)

<第1話>

千鶴丸(善児)

<第3話>

源頼政(宇治の平等院で自害)

以仁王(奈良へ逃げる途中で落命)

<第5話>

堤信遠(北条宗時)

山木兼隆(北条宗時?→首桶)

工藤茂光(善児)

北条宗時(善児)

<第7話>

長狭常伴(三浦義村)

<第9話>

江間次郎(善児)

<第10話>

大庭景親(上総広常)

佐竹義政(上総広常)

千鶴丸、工藤茂光、北条宗時、江間次郎の命を奪った「善児」(梶原 善さん)。

第10話で上総広常に斬首された「大庭景親」( 國村 隼 (くにむら・じゅん)さん

)。

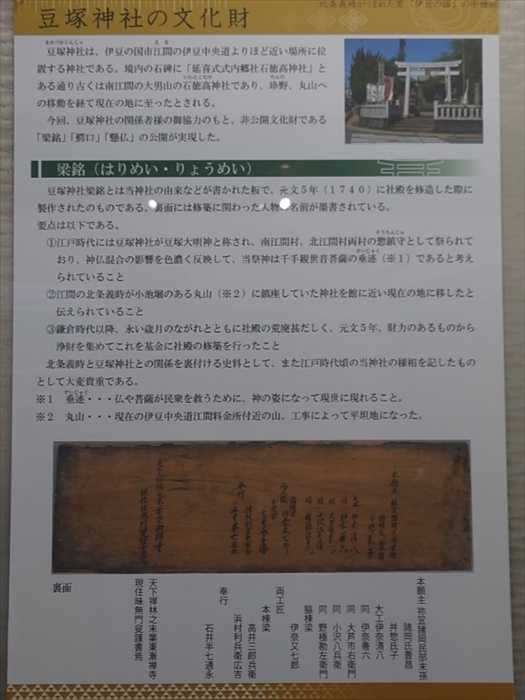

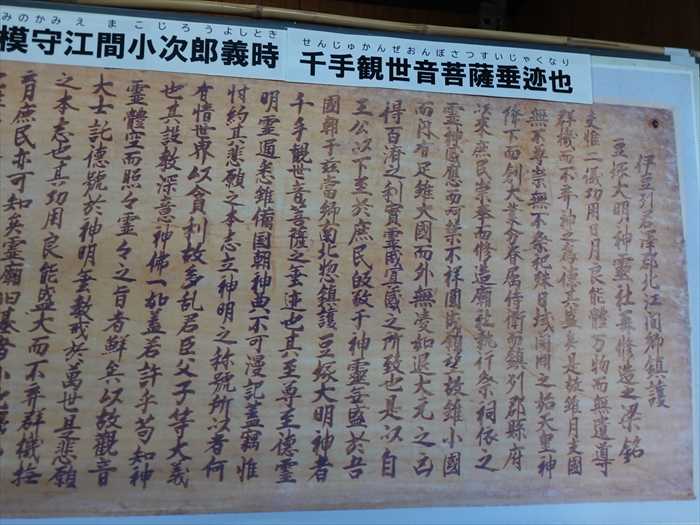

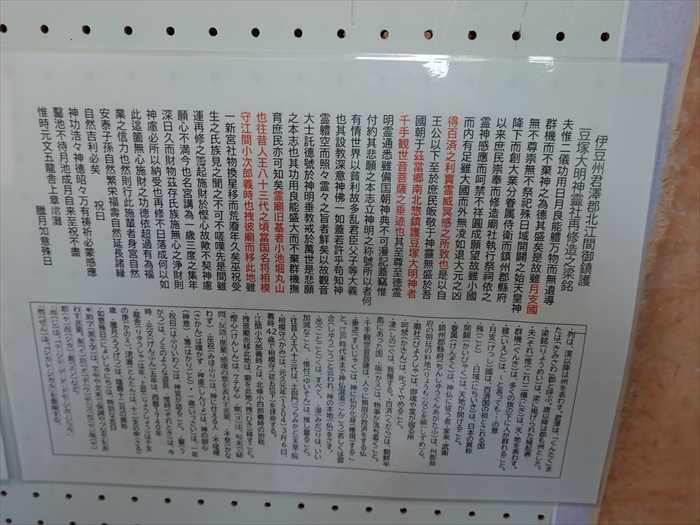

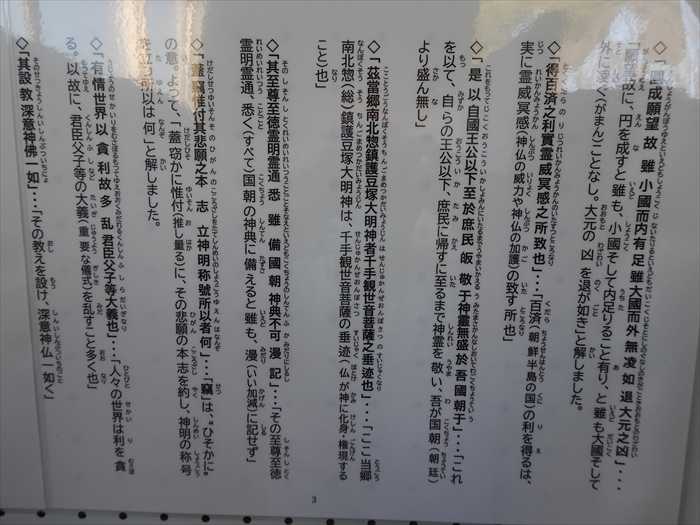

「梁銘(はりめい・りょうめい)」。

られていること

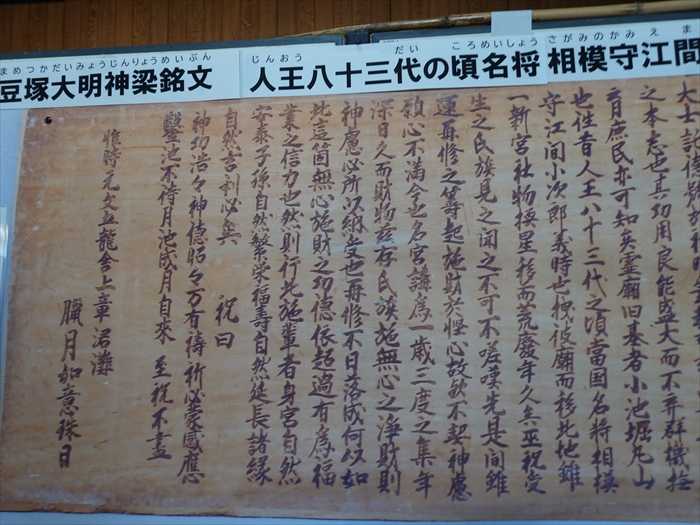

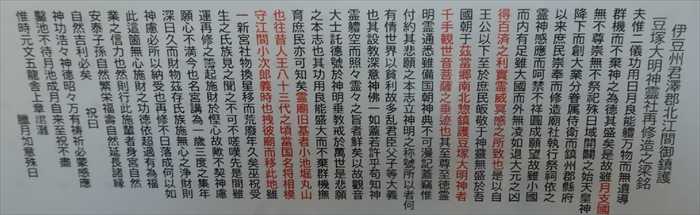

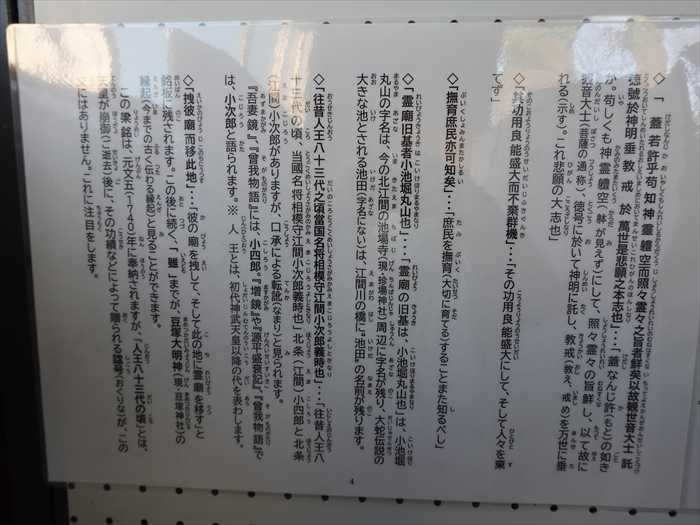

「豆塚大明神梁銘板(りょうめいばん)。

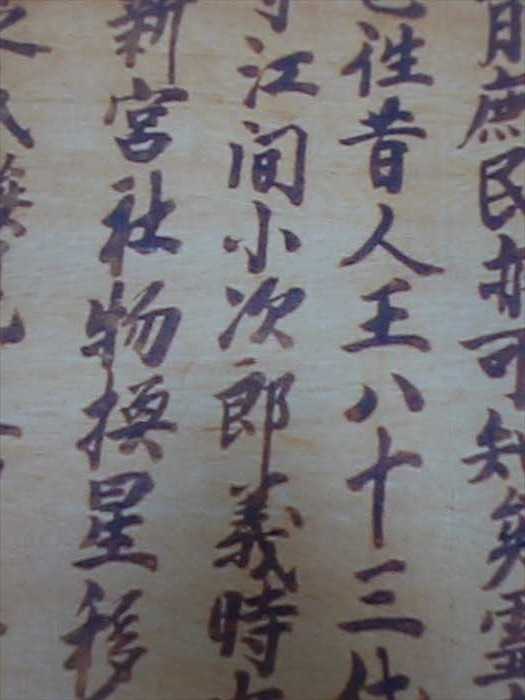

人王八十三代の頃名将相模守江間小次郎義時 千手観世音菩薩垂迹也」(1/3)

「豆塚大明神梁銘板(りょうめいばん) 」(2/3)

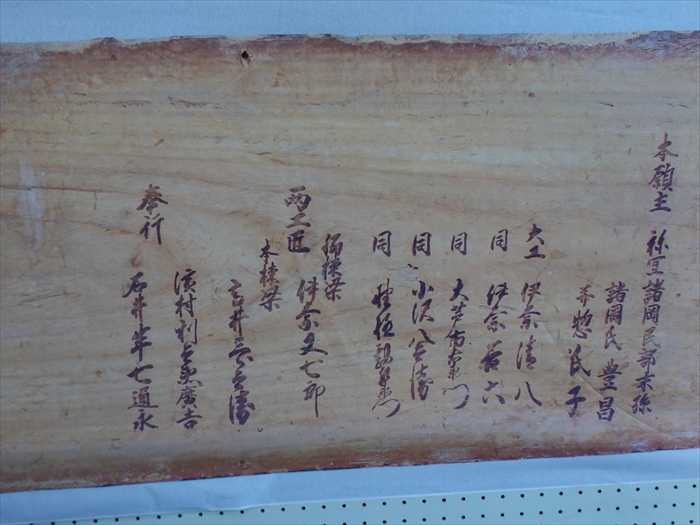

「豆塚大明神梁銘板(りょうめいばん)」(裏面)(3/3)

同 野極勘左衛門

石井半七通永

「江間小次郎義時」の文字が。

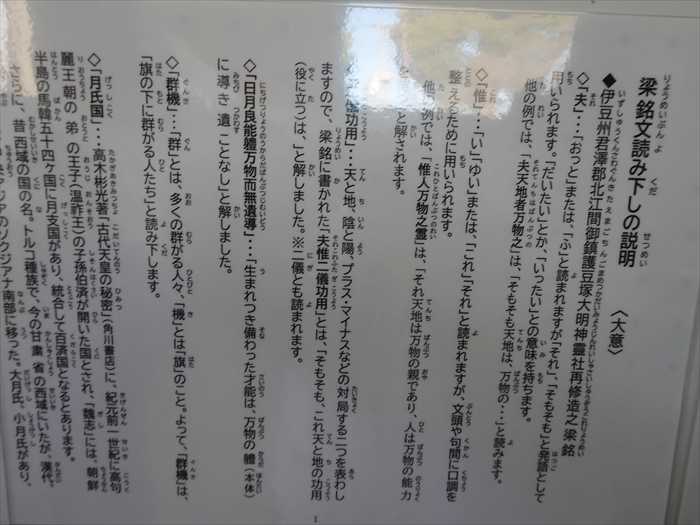

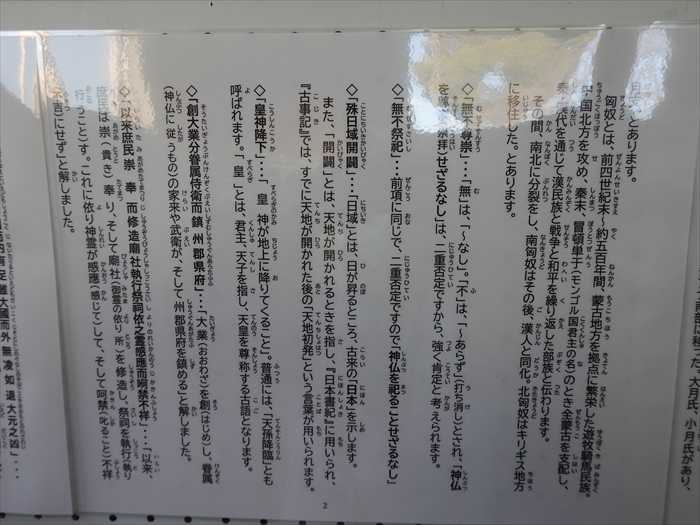

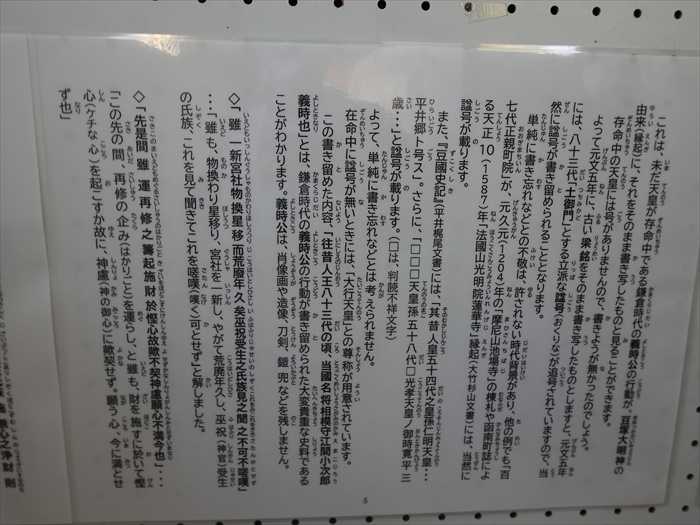

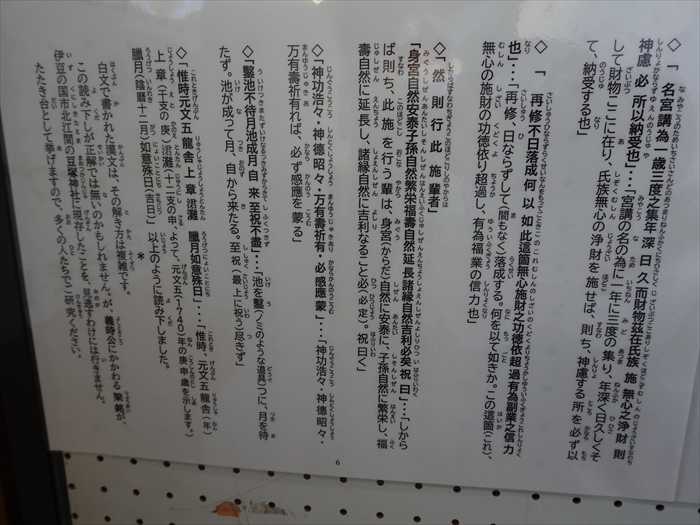

「豆塚大明神梁銘板(りょうめいばん) 」解説文。

「原文」は下図のごとしと。

「 梁銘文読み下しの説明 〈大意〉 」が続く。

「韮山竹灯篭まつり」他のポスター。

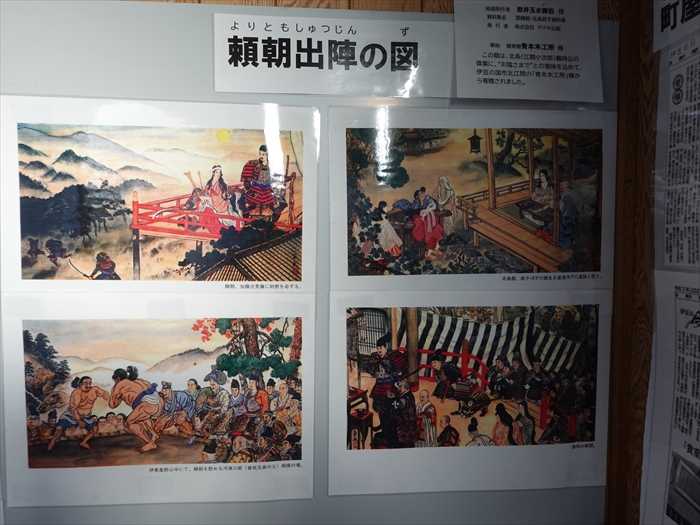

「頼朝出陣の図」。

本年1月15日に「義時歴史館」が開館の新聞報道。

をオープンする。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の主人公・北条義時の名が記されている

「梁鐇板(りようめいばん)」の拡大図やドラマに登場する人物たちの相関図、桓武天皇・源頼朝・

義時の系図などを展示する。。

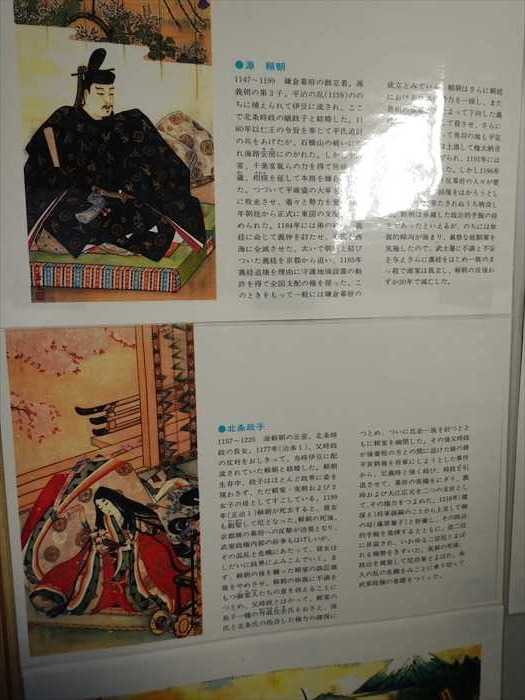

「源頼朝」、「北条政子」の案内。

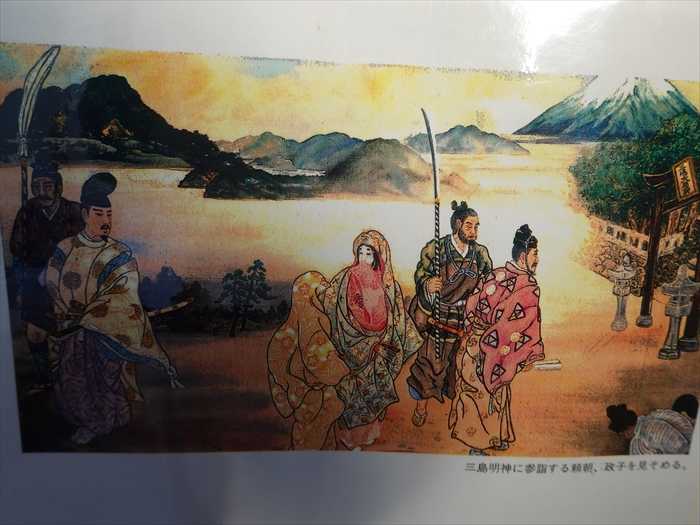

「三島明神に参詣する頼朝、政子を見そめる」。

「二人の阿波局」 *北条政子の妹と義時の妻(泰時の母)に阿波局がいた?

生んでいる」と、北条政子の妹・通称保子である。(永井路子著「北條政子)

妻室(阿波局)御乳付けとして参上する。

遠州(時政)の御亭に渡御す、御興を用いらる。女房阿波局同興に参る。江間太郎殿(泰時)、

御書を下さる。これ世上を危ぶむが故なり。」とある。(吾妻鏡)

急がれる状況にあったと見られる。

雖も、つらつら牧の御方の躰を見るに、咲いの中の於いて害心を挿むの間、伝母を恃み難し。

定めて勝事出来せんかと、この事兼ねて思慮の内の事なり。早く迎え取奉るべき由御返答。

即ち江間四郎殿、三浦兵衛尉義村、結城七郎朝光等を遣わし、これ迎え取奉らる。遠州子細を

知らず周章し給う。女房駿河局を以て謝し申さるの處、成人程は同所に於いて扶持すべき由、

御返答を仰せらる。

幕下大将軍ニ男の若君(字千幡君) 関東の長者と為り、去る七日従五位下の位並ぶに征夷大将軍の

宣旨下さる。その状鎌倉に到着す。」とあった。(吾妻鏡)。ここで挙げられる阿波局は、

北条政子の妹(阿野全成の妻)である。だが、義時の側室の阿波局と言われる。幕府内に於いて、

このような事がありうるのだろうか?

義時と阿波局の間に生れた子泰時は、頼朝の命により、三浦介義澄の孫娘(三浦義村の娘)

矢部禅尼を正室に迎える。後に離別をし、安保実員(一説では”阿保”と称す)の女を継室に

迎える。だが、義時の側室の阿波局は、御所または幕府の女房とされるが出自は不詳である。

ここで、子泰時に係わる阿保の女が、父義時の側室の阿波に誤って伝えられたするが、本来は

阿保局が、泰時の母であり、義時の側室であったのではなかろうか?」

「鎌倉殿の13人」に登場する北条義時の妹・実衣(みい)=阿波局。

演じているのは宮澤エマさん。

母方の祖父は第78代内閣総理大臣の宮澤喜一。母は宮澤喜一の長女。

父はアメリカ人で元駐日代理大使クリストファー・ラフルアー。

「牧の方」 (別称)りく (夫)北条時政 (父)牧宗近 (子)北条政則範 (婿)平賀朝雅

くるのであった。

愛妾を知り、政子は牧宗親に命じて、頼朝の愛妾亀の前の住居を破壊する事件を起こした。

これに怒った頼朝が、牧宗親の髷を落としたことで時政は舅宗親への仕打ちに一族伊豆北条に

下ったと伝わる。この時に義時は従わす、鎌倉に残り、頼朝から称賛された。

駿河国大岡の牧(沼津市)を知行していた。『吾妻鏡』では、牧の方の兄弟とされる。

ここで、地方の小さな豪族である時政に、藤原道隆につながる牧の方とは、位や年令が不似合いの

ために、裏に何らかの工作があるとする見方もある。

従四位下となる)政範は、実朝の遣いにより上洛するが、都で夭死(若死に)する。

これにより時政は、牧の方の娘婿平賀朝雅を将軍へと擁立を企てるが、実朝方の政子、義時に

知られ失脚する。

平賀朝雅は誅殺されたと言われる。」

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で宮沢りえさん演じるりく(牧の方)。

「北條義時と八重(姫)の系図(略)」。

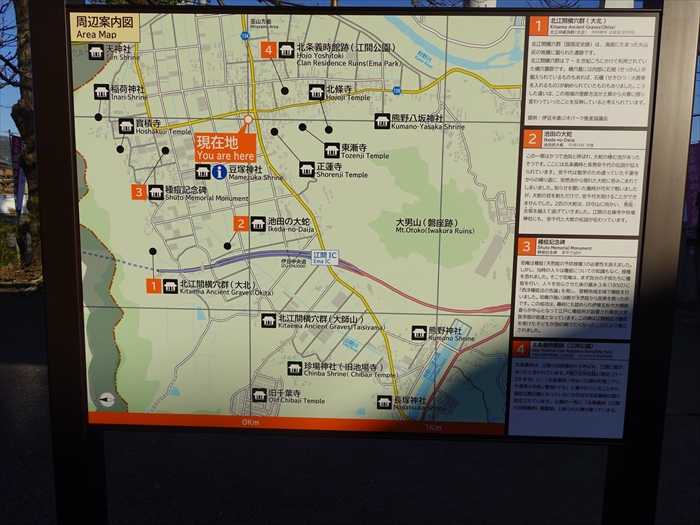

現在地は左側が北方向。

時間があれば、もっとゆっくりと 「感想絵」を楽しみたかったが、帰宅してこのブログを

書きながら、大いに楽しませて頂いたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18