PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 茅ヶ崎市歴史散歩

【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次

「宝生寺」の山門を出て道なりに進むと3っつ目のT字路にあったのが、「北向地蔵」。

その横には「 ➡ 国重文 阿弥陀三尊像 高野山真言宗 宝生寺」案内があった。

神奈川県茅ヶ崎市西久保573。

「北向地蔵」。

1862(文久2)年に再建された道標を兼ねた「北向地蔵」。

確かに、北に向いて置かれていて、足元には、「北向地蔵」の石柱が。

再び北側正面から。

台座には、文久二年(1862年)に再建されたことが刻まれていて、先代のお地蔵さんが、

そして「」と 同名の地蔵尊はあちらこちらに有るが「 坐像 」 は珍しいので

あった。

地蔵の辻を東に10mほど進んだ三差路には、 西久保下町辻の「 道祖神 」 と1860(万延元)年の

銘がある 「 庚申塔 」 があった。

庚申塔の左面には「此方南湖道」と刻まれ、通行人が道に迷わないよう案内していたのであった。

神奈川県茅ヶ崎市西久保573。

銘の彫が浅く、年代等は不明。

中央は「青面金剛庚申塔 」

摩耗が激しく、下部は三猿なのであろうか。

右側に「双体神祇道祖神」。

いずれも摩耗が激しく、歴史を感じさせてくれるのであった。

そして「茅ヶ崎中央通り」に向けて茅ヶ崎市円蔵の住宅街を東方面に向かって進む。

アヤメの花が道端に。

そして「茅ヶ崎中央通り」が現れた。

横断歩道を渡りながら「茅ヶ崎中央通り」の北方向を見る。

南方向に少し歩くと「円蔵」バス停近くに石碑があった。

この石碑は???

ネットで調べてみたが一連のモニュメントの説明が書かれていたのであろうか???

その先の右手への道の先にあったのがこの日の後に訪ねた「神明大神宮」への

「神明大神宮道」碑。

引き返して「茅ヶ崎中央通り」を北に向かって歩き、一連の石碑を追う。

次に現れたのが「井戸から出土した 古代の長頸瓶(ちょうけいへい)」

「井戸から出土した 古代の長頸瓶

この場所で発見された井戸から出土した、今から約1,000年前の土器です。模型は実物大の

大きさで細い方が上部で膨らんでいる方が底です。ここで生活していた古代の人が水などの

液体を入れていたものでしょう。全体の形は良く残っていましたが、口の部分が故意に

割られている可能性もあることから、祭りごとに使ったのではないかと考えられます。

しかし、なぜ井戸に埋められたのでしょうか?」

「古代の織物具 紡錘車(ぼうすいしゃ)」

「古代の織物具 紡錘車(ぼうすいしゃ)

ちょっと変わった形をしているこの遺物は、石を加工して作られたもので、糸を加工して

作られたもので、糸を紡ぐ道具の一部で古代に使われたものです。周辺からは住居の跡が

発見されておりこの地に住んだ人が使っていたものでしょう。紡錘車は図のようにして

用いられました。また、本資料は刻み線による模様が描かれていることから、本来の使用目的の

他に呪術に使われた可能性もあります。模型は、斜め横から見た状態で実物の4倍であらわして

あります。」

道路を横断してジグザグに進む。

次にあったのが「まとまって出土した古銭(こせん)」。

「まとまって出土した古銭

本地区で発見された中世の井戸から古銭が10枚重なり合って出土しました。判読できた文字から

これらの古銭の多くは中国の北宋時代以後に作られた渡来銭と考えられます。しかしながら、

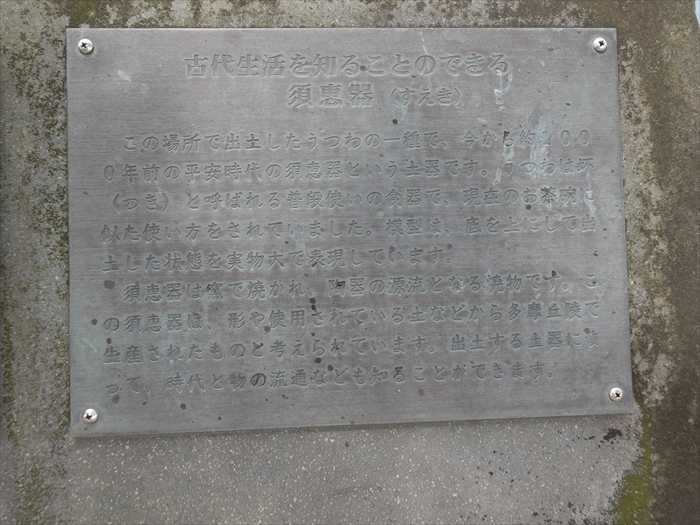

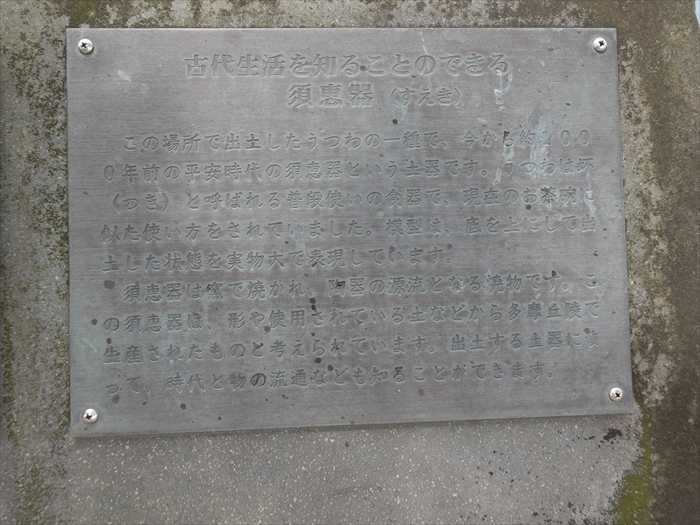

「古代生活を知ることの出来る須恵器(すえき)」。

「古代生活を知ることの出来る須恵器

この場所で出土したうつわの一種で、今から約2,000年前の平安時代の須恵器という土器です。

うつわは杯(つき)とよばれる普段使いの食器で、現在のお茶碗に似た使い方をされていました。

模型は、底を上にして出土した状態を実物大で表現しています。

須恵器は窯で焼かれ、陶器の源流となる焼物です。この須恵器は、形や使用されている

土などから多摩丘陵で生産されたものと考えられています。出土する土器によって、

時代と物の流通なども知ることができます。」

「円蔵北交差点」まで戻り、左折して東に向かう。

途中で右折して進むと「あおぞら輝き保育園」が右側にあった。

そして園内・道路際にあった「稲荷神社」。

次に訪ねた「神明大神宮」の入口手前にあった「避難所・避難場所案内」板。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「宝生寺」の山門を出て道なりに進むと3っつ目のT字路にあったのが、「北向地蔵」。

その横には「 ➡ 国重文 阿弥陀三尊像 高野山真言宗 宝生寺」案内があった。

神奈川県茅ヶ崎市西久保573。

「北向地蔵」。

1862(文久2)年に再建された道標を兼ねた「北向地蔵」。

確かに、北に向いて置かれていて、足元には、「北向地蔵」の石柱が。

再び北側正面から。

台座には、文久二年(1862年)に再建されたことが刻まれていて、先代のお地蔵さんが、

そして「」と 同名の地蔵尊はあちらこちらに有るが「 坐像 」 は珍しいので

あった。

地蔵の辻を東に10mほど進んだ三差路には、 西久保下町辻の「 道祖神 」 と1860(万延元)年の

銘がある 「 庚申塔 」 があった。

庚申塔の左面には「此方南湖道」と刻まれ、通行人が道に迷わないよう案内していたのであった。

神奈川県茅ヶ崎市西久保573。

銘の彫が浅く、年代等は不明。

中央は「青面金剛庚申塔 」

摩耗が激しく、下部は三猿なのであろうか。

右側に「双体神祇道祖神」。

いずれも摩耗が激しく、歴史を感じさせてくれるのであった。

そして「茅ヶ崎中央通り」に向けて茅ヶ崎市円蔵の住宅街を東方面に向かって進む。

アヤメの花が道端に。

そして「茅ヶ崎中央通り」が現れた。

横断歩道を渡りながら「茅ヶ崎中央通り」の北方向を見る。

南方向に少し歩くと「円蔵」バス停近くに石碑があった。

この石碑は???

ネットで調べてみたが一連のモニュメントの説明が書かれていたのであろうか???

その先の右手への道の先にあったのがこの日の後に訪ねた「神明大神宮」への

「神明大神宮道」碑。

引き返して「茅ヶ崎中央通り」を北に向かって歩き、一連の石碑を追う。

次に現れたのが「井戸から出土した 古代の長頸瓶(ちょうけいへい)」

「井戸から出土した 古代の長頸瓶

この場所で発見された井戸から出土した、今から約1,000年前の土器です。模型は実物大の

大きさで細い方が上部で膨らんでいる方が底です。ここで生活していた古代の人が水などの

液体を入れていたものでしょう。全体の形は良く残っていましたが、口の部分が故意に

割られている可能性もあることから、祭りごとに使ったのではないかと考えられます。

しかし、なぜ井戸に埋められたのでしょうか?」

「古代の織物具 紡錘車(ぼうすいしゃ)」

「古代の織物具 紡錘車(ぼうすいしゃ)

ちょっと変わった形をしているこの遺物は、石を加工して作られたもので、糸を加工して

作られたもので、糸を紡ぐ道具の一部で古代に使われたものです。周辺からは住居の跡が

発見されておりこの地に住んだ人が使っていたものでしょう。紡錘車は図のようにして

用いられました。また、本資料は刻み線による模様が描かれていることから、本来の使用目的の

他に呪術に使われた可能性もあります。模型は、斜め横から見た状態で実物の4倍であらわして

あります。」

道路を横断してジグザグに進む。

次にあったのが「まとまって出土した古銭(こせん)」。

「まとまって出土した古銭

本地区で発見された中世の井戸から古銭が10枚重なり合って出土しました。判読できた文字から

これらの古銭の多くは中国の北宋時代以後に作られた渡来銭と考えられます。しかしながら、

呪術的な意味合いで埋められたのか、あるいはうっかり落とされてしまったのかなどが

考えられます。皆さんはどのように考えられますか?

考えられます。皆さんはどのように考えられますか?

模型は、実物の4倍の大きさで表現しています。」

「古代生活を知ることの出来る須恵器(すえき)」。

「古代生活を知ることの出来る須恵器

この場所で出土したうつわの一種で、今から約2,000年前の平安時代の須恵器という土器です。

うつわは杯(つき)とよばれる普段使いの食器で、現在のお茶碗に似た使い方をされていました。

模型は、底を上にして出土した状態を実物大で表現しています。

須恵器は窯で焼かれ、陶器の源流となる焼物です。この須恵器は、形や使用されている

土などから多摩丘陵で生産されたものと考えられています。出土する土器によって、

時代と物の流通なども知ることができます。」

「円蔵北交差点」まで戻り、左折して東に向かう。

途中で右折して進むと「あおぞら輝き保育園」が右側にあった。

そして園内・道路際にあった「稲荷神社」。

次に訪ねた「神明大神宮」の入口手前にあった「避難所・避難場所案内」板。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

茅ヶ崎・浜降祭へ(その5) 2023.08.15

-

茅ヶ崎・浜降祭へ(その4) 2023.08.14

-

茅ヶ崎・浜降祭へ(その3) 2023.08.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.